"Борьба за язык" и языковая преференциальная политика как факторы этнополитической конфликтности в современной Индии

Автор: Борисова Н.В., Бородина Л.С.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Язык может как интегрировать, так и фрагментировать общество. Требование права использовать родной для этнической группы (меньшинства) язык как в частной, так и публичной сферах оказывается в случае лингвистически фрагментированных обществ одним из наиболее значимых факторов динамики этнополитической конфликтности в современном мире. Язык, как маркер этничности, выступает в качестве мобилизационного ресурса политической борьбы, приобретающей в определенных условиях формат этнополитического конфликта. Поскольку публичная жизнь не может быть алингвальной, язык в ряде иных маркеров этничности (религия, раса) больше и дольше политизирован. Будучи предметом политического спора язык становится политическим феноменом. Этнополитический конфликт обусловлен, таким образом, политико-институциональным статусом языка, который является результатом реализации языковой политики и имплементации конкретных публично-правовых решений относительно языка. Распространенным в современном мире способом преодоления (решения) этнополитических конфликтов в этнически фрагментированных обществах является практика предоставления этнической группе или группам региональной автономии, включающей два важных элемента: систему power-sharing и набор преференциальных политик. В первом случае речь идет об институционализации системы представительства / участия группы в органах публичной власти. Во втором - о решениях в отношении обеспечения особых прав группы - преференциальных политических курсах. В статье на примере трех выделенных по этнолингвистическому принципу штатов Индии (Джамму и Кашмир, Андхра Прадеш и Телангана) показано, как «борьба за язык» вкупе с иными политизированными маркерами этничности влияют на изменение публично-правового и политико-институционального статуса этнической региональной автономии и динамику этнополитической конфликтности.

Этнополитические конфликты, этническая региональная автономия, этнолингвистические меньшинства, языковая преференциальная политика, политизация языка

Короткий адрес: https://sciup.org/147204228

IDR: 147204228 | УДК: 81’26:321.1:341.231 | DOI: 10.17072/2218-9173-2016-4-95-113

Текст научной статьи "Борьба за язык" и языковая преференциальная политика как факторы этнополитической конфликтности в современной Индии

Язык как средство коммуникации и инструмент, обеспечивающий доступ к определенной культуре [30], может как объединять, так и разъединять общество. Специалисты в области политической лингвистики справедливо указывают на то, что язык является «обязательным условием возникновения этнической общности, символом и защитой группового единства, сохранения этнокультурной самобытности» [9, c. 7] и играет ключевую роль в самоидентификации индивида и образовании групповой идентичности, «формирующейся посредством практик и систем взаимодействия индивида и государства, личности и власти» [20, c. 287]. Такой взгляд на язык позволяет его относить к феноменам политики [7; 18; 19; 20; 29]. А. Карла отмечает, что «язык является инструментом мобилизации» [20, c. 287]. Р. Брубейкер Н. Борманн, Л. Цедерман и М. Вогт эмпирически доказывают, что язык по сравнению с религией играет более значимую роль в развертывании этнических конфликтов, поскольку языковые различия лучше (проще) осознаются индивидом, особенно в случаях, если этническая идентичность основывается на лингвистической [18, c. 5]. Брубейкер это объясняет тем, что публичная жизнь может быть арелигиозной, но не может быть алингвальной, а значит, язык в ряду иных маркеров этничности больше и дольше политизирован [19, c. 5–6].

Будучи маркером этничности, язык выступает в качестве мобилизационного ресурса политической борьбы, приобретающей в условиях этнолингвистически фрагментированных обществ формат этнополитического конфликта [11, c. 71]. Однако следует уточнить, что речь идет не о языке как таковом, а о требованиях права использовать родной для этнической группы (меньшинства) язык как в частной, так и публичной сферах. Становясь предметом политического спора, язык политизируется. Этнополитический конфликт обусловлен, таким образом, политико-институциональным статусом языка, который является результатом реализации языковой политики и имплементации конкретных публично-правовых решений относительно языка. В статье на примере выделенных по этнолингвистическому принципу штатов Индии показано, как особенности «борьбы за язык» влияют на изменение публичноправового и политико-институционального статуса этнической региональной автономии и динамику этнополитической конфликтности.

Индию, как вторую в мире по численности населения страну после Китая, отличает крайне высокая степень лингвистической фракционализации. В Индии говорят на 447 различных языках, 2 тыс. диалектах. Языки можно разделить на 3 семьи: индоарийские (72%), дравидские (25%) и другие, прежде всего тибето-бирманские [36]. Внутри каждой семьи языков существует крайне дробное и сложное деление. Внутри индоарийской семьи выделяют

Борисова Н.В., Бородина Л.С. «Борьба за язык» и языковая преференциальная политика как факторы этнополитической... островную (сингальский и мальдивский языки) и материковую подветви, а внутри материковой – несколько групп: 1) центральная (западный хинди, урду, раджастани); 2) восточная (ассамский, бенгальский, ория, бихарский); 3) северо-западная (пенджаби и синдхи); 4) западная (гуджарати); 5) югозападная (маратхи и конкани); северная (пахари) (непальский язык). Семья дравидских языков включает телугу, каннаду, малаяламский и тамильский языки. По данным переписи 2001 г.2 на хинди в Индии говорит 41% населения. Остальные 59% населения страны в качестве основного языка указывают другой [36]. Конфессиональная структура Индии по сравнению с лингвистической проста: индуисты – 79,8%, мусульмане – 14,2%, христиане – 2,3%, сикхи – 1,7%, другие – 2% [36]. Именно языковые различия имеют и продолжают иметь ключевое значение в функционировании индийской федерации.

Творцы индийской Конституции в 1950 г. предполагали, что официальным государственным языком будет хинди. Но это решение практически привело к языковым конфликтам: против навязывания хинди особенно выступали дравидоязычные южные штаты, где хинди распространен крайне слабо [12]. В результате вспомогательным (auxiliary) официальным языком стал английский, который превратился в язык межэтнического общения еще в период Британской империи. Предполагалось, что со временем хинди заменит английский в роли lingua franca, чего, однако, до сих пор не случилось [8, c. 151–152]. Мультилингвальный характер индийского общества и конфликты на почве попыток федерального правительства преодолеть языковое разнообразие обусловили решение о признании в стране в качестве официальных не один, а несколько языков. Они установлены т.н. Восьмым списком Конституции Индии (8th Shedule of the Constitution). Время от времени в список официальных языков вносятся поправки. Последние изменения были внесены в 2007 г., и если изначально он включал 14 «списочных языков», в настоящее время их 22 (ассамский, бенгальский, бодо, догри, гуджирати, хинди, ланнада, лашмирский, лонкани, маитили, маяламский, манипурский (ментейский), марати, непальский, ория, пенджабский, санскрит, сантали, синдхи, тамильский, телугу, урду). На этих языках говорит 97% населения Индии.

Включение языка в Восьмой список означает, что правительство обязуется предпринимать усилия по его развитию и выделять финансовые средства по самым различным программам. Сдавая экзамен при поступлении на государственную службу, кандидат может выбрать любой язык, включенный в Восьмой список. Списочные языки имеют преимущества в сфере образования (только на них реализуются образовательные программы на уровне средней школы), масс-медиа и т.д. Такого рода преференции ведут к тому, что многие этнолингвистические группы хотели бы, чтобы их язык был включен в список. В настоящее время на это претендуют уже более 30 языков (включены в waiting list) [16, c. 15–17]. Вместе с тем каких-то конкретных критериев для включения языка в категорию списочных не существует, и во многом решение основывается на политических соображениях. Более того, та же логика опре- деления статуса языка работает и на уровне штатов, что, как будет показано ниже, оказывается крайне конфликтогенной по своему характеру практикой реализации статусной языковой политики.

Конституция 1950 г. закрепила административно-территориальное деление Индии на основе опыта британской колониальной административной системы. В Британской Индии границы формировались исторически путем экспансии и (за некоторым исключением, например, Орисса) абсолютно не соответствовали ни границам расселения этнических групп, ни границам распространения языков. Поэтому вскоре после принятия конституции в стране возникло движение за создание штатов по языковому принципу. И начиная с 1950-х гг. правительство пошло на изменение административнотерриториального деления страны в соответствии с языковым принципом (Комиссия по реорганизации штатов). Из 29 ныне существующих индийских штатов, с точки зрения а) характера (паттерна) создания штата; б) этнолингвистического состава; в) преференций в отношении языков титульных групп, 19 можно отнести к этническим региональным автономиям. Это Ассам, Андхра-Прадеш, Аруначал Прадеш, Гуджарат, Джаму и Кашмир, Западная Бенгалия, Карнатака, Керала, Манипур, Махараштра, Мегхалайя, Мизорам, Нагаленд, Орисса, Пенджаб, Сикким, Тамилнаду, Трипура, Телангана. Как федерация «с крайне сложной языковой ситуацией» Индия пользуется в области языковой политики и планирования такими достаточно сложными инструментами, как «региональный асимметризм и региональный федерализм» [10, c. 101, 111]. Несмотря на то, что в результате реорганизации административно-территориального деления Индии языковые границы и границы штатов существенно сблизились, а официальным языком является, как правило, язык большинства населения штатов, во всех штатах неизбежно присутствуют языковые меньшинства, а их требования относительно языка в ряду иных требований и интересов (религиозных, кастовых, экономических) оказываются политически значимыми и выступают факторами этнополитической конфликтности. Наиболее интересными из этих 19 штатов являются сепаратистски настроенный и требующий особого статуса Джамму и Кашмир, а также последние из разделившихся штатов Телангана и Андхра Прадеш.

Джамму и Кашмир: этнополитический конфликт в условиях религиозно-лингвистической мозаики

Штат Джамму и Кашмир (далее – ДиК) находится на северо-западной границе Индии в непосредственной близости от Пакистана и Китая. Жителей ДиК называют кашмирцами, и основными объединяющими характеристиками для них выступают территория проживания, общая языковая группа (дардские языки), религиозная принадлежность и особенности истории.

К моменту получения Индией независимости на территории современного ДиК правящая верхушка состояла из индуистов , а население исповедовало преимущественно ислам . При разделе Британской Индии на два доминиона – Пакистан и Индию – махараджа княжества Хари Сингх изначально выбрал независимость, добившись ее в августе 1947 г. [27], однако уже 21 октября 1947 г. пуштуно-дарийские военные группы вторглись на территорию 98

княжества и захватили его столицу Сринагар. Эти события вынудили махараджу обратиться за помощью к Индии, которая в свою очередь согласилась ее оказать только при условии вхождения территорий княжества в состав Союза. Первая индо-пакистанская война закончилась перемирием и ситуацией, когда фактически 60% территории бывшего княжества контролировались Индией, 40% – Пакистаном. Спорный статус территории стал поводом для постоянно разгорающихся конфликтов, из которых два наиболее крупных вошли в историю как Вторая и Третья индо-пакистанские войны 1965 г. и 1971 г. соответственно. В настоящее время территория Кашмирской долины включает часть штата ДиК, часть северных регионов Пакистана, пакистанский Азад Кашмир (Свободный Кашмир) и контролируемый Пакистаном Гилгит-Балтистан. Эксперты отмечают, что большинство жителей кашмирской части ДиК выступают либо за присоединение к Пакистану, либо за независимость региона от Индии, в то время как остальное население Кашмирской долины, скорее, желает восстановления полноценной автономии в ее составе [15].

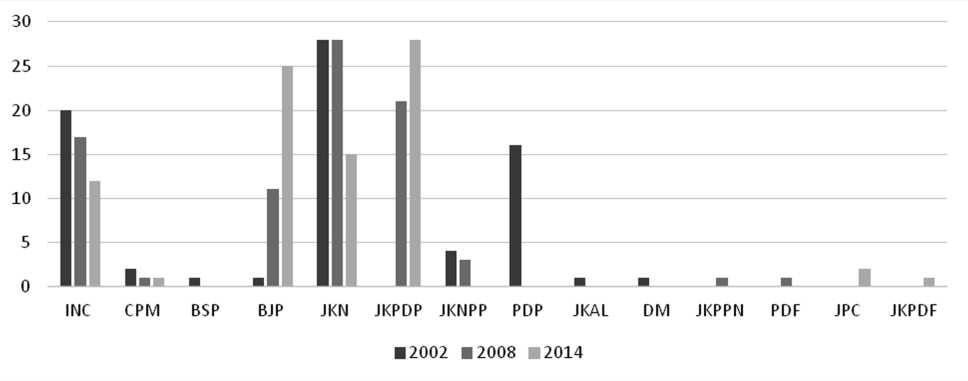

ДиК изначально обладал гораздо б о льшей автономией в сравнении с другими штатами. Вхождение ДиК в состав Индии было оформлено отдельным документом – «Инструмент о присоединении» 1947 г., а в преамбуле индийской конституции указано особое положение штата [4]. В 1952 году штат подписал с индийским правительством «Делийское соглашение», в котором были закреплены положения, отражающие особое конституционное устройство ДиК. За соглашением последовал «Конституционный приказ» 1954 г., определяющий деление полномочий центра и штата [5]. Кроме того, штат обладает собственной Конституцией, которая вступила в силу 26 января 1957 г. [25]. Согласно ст. 144 этой Конституции [35] ДиК имеет собственный флаг (единственный из всех штатов). С 1947 по 1953 годы ДиК был практически полностью самостоятельным: в соответствии со ст. 370 Конституции Индии в зоне ответственности федеральных властей относительно данной территории находились лишь сферы безопасности, международных отношений и коммуникации. Однако к концу XX в. ДиК фактически оказался в равном положении с другими штатами без права на сецессию. Более того, с 1990 г. штат попал под военный и судебный контроль центральной власти. Эксперты отмечают, что к 1994 г. президентом было издано 47 специальных указов, которые распространяли действие 260 из 395 статей индийской Конституции на территорию ДиК [15, с. 124]. Однако масштабное федеральное вмешательство в дела ДиК в конце ХХ в. не оказало сколько-нибудь сильного влияния на изменение конфигурации региональной партийной системы, где традиционно ведущие позиции занимают выступающие как минимум за восстановление автономии этнорегиональные партии – правящая в 1990-е гг. «Jammu&Kashmir National Conference» (JKNPP – Партия Национальной конференции ДиК) и несколько потеснившая ее в 2000-е гг. «Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party» (JKPDP – Народная демократическая партия ДиК). Важно отметить, что процент голосов, которые получают этнорегиональные партии, является довольно стабильным (около 50 мест в Ассамблее из 87). Динамика партийной системы проявляется лишь в перераспределении депутатских мест между этнорегиональными партиями (рис. 1).

Рис. 1. Динамика партийного представительства в нижней палате парламента штата Джамму и Кашмир в 2002, 2008 и 2014 гг. [33]

Титульной группой ДиК, составляющей большинство населения штата, являются кашмирские мусульмане , исповедующие ислам и говорящие преимущественно на кашмири (наряду с хинди, пенджаби и урду). Мусульмане составляют более 60% населения штата [31]. ДиК является одним из пяти индийских штатов, где индуизм не доминирует, и это единственный штат с превалированием населения, исповедующего ислам [15]. Для кашмирских мусульман характерны внутренние исторические и культурные различия. Так, в Кашмирской долине абсолютное большинство – это сунниты, говорящие на кашмирском языке (кашмири) и тесно связанные с культурой и традициями кашмирских брахманов (или кашмирских пандитов, исповедующих индуизм), соседствующих с ними. В районах Ладаки наряду с буддистами (составляющими большинство в области) проживают мусульмане-шииты. В районах Джамму наблюдается численный перевес последователей индуизма (более 60%), за которыми следуют мусульмане.

Основная линия этнополитических конфликтов проходит между кашмирскими индуистами и мусульманами [27; 31]. Именно вопросы права на религиозное самоопределение и свободы отправления религиозных обрядов являются одними из наиболее острых. С 1989 года в Кашмире запрещены мусульманские религиозные процессии [27]. При этом, несмотря на то, что индийское правительство не признает судов шариата, последние имеют значительный вес при вынесении судебных решений в связи с тем, что б о льшая часть населения исповедует ислам [15, с. 135].

Религиозные различия усиливаются языковым разнообразием. На территории ДиК распространены 9 основных языков: урду, догри (диалект пенджаби), кашмири, пахари, пенджаби, ладакский, балти (диалект ладакского, на котором говорят мусульмане), гуджари, дадри [26]. Кашмири, включая его диалекты камрази, марази и ямрази («стандартный кашмири») [3], является наиболее распространенным языком в штате, им владеет лишь чуть больше половины населения (рис. 2). Однако Конституция штата признает его в качестве регионального наряду с другими 5 языками, а статусом официальных наделены урду и английский [15, с. 116].

В публично-правовой сфере урду используется преимущественно на местном (районном) уровне, в то время как английский – на региональном уровне. Распространенные в частной сфере (быту) кашмири и догри фактически исключены из публично-правового пространства, мало используются в образовании и СМИ [16]. Речь идет о дискриминации языков титульной группы штата. Официальный статус урду вызывает недовольство в Джамму и Ладаке, где он используется крайне редко. Даже в Окружном совете Ладака (округа Лех), где абсолютное большинство говорит на ладакском, депутаты обязаны вести весь документооборот на официальном языке штата – урду либо на английском, им разрешено использовать родной для них язык только в устных выступлениях [17, с. 89–91]. Урду является официальным языком в Пакистане, что еще больше обостряет конфликт [12]. Подобное недовольство становится понятным, если рассматривать процентное соотношение говорящих на основных региональных и официальном языках (рис. 2).

Рис 2. Лингвистическая структура ДиК: региональные и официальный языки [23]

Институционализированная «трехъязычная формула» в ДиК способствует закреплению официального статуса и доминирующего положения урду в публично-правовой сфере. Первым языком для изучения может быть урду или хинди, вторым – английский, третьим – урду или хинди (в зависимости от первого) [16]. Учитывая, что большинство жителей Кашмирской долины говорят на кашмири, можно считать, что им навязывается изучение официального языка штата – урду. Лишь 19,5% школ обучают школьников начального и среднего звена на родном для них языке [16].

По данным переписи 2001 г. в лингвистической структуре штата доля населения, говорящего на «несписочных языках», равна 0,9% (кхадеши, балти, халам, бхотия, бхили, пушту) [22]. В разных округах ДиК различные миноритарные для штата языки оказываются доминирующими: например, балти и ладакхи на севере штата, догри и хиндко – в Джамму [16]. Языковая мозаика усложняется и проблемой использования различных скриптов. Например, в Ладаке все носители ладакского языка используют тибетсткий алфавит, в Каргиле – 80% населения носителей диалекта балти используют арабскую вязь, что роднит их с урду. Но представители обеих групп прекрасно понимают друг друга в устной речи [17, с. 89].

Этнолингвистическая и религиозная сложность состава населения ДиК обусловили институционализацию элементов этнической региональной автономии и на субрегиональном уровне. Речь идет о Каргиле и Лехе, выделенных по религиозно-лингвистическому признаку двух субрегиональных этнических автономиях, расположенных в регионе Ладак [17, c. 130]. Большинство населения Ладака исповедуют буддизм и являются носителем языка бхотия (тибето-бирманская группа). Религиозное меньшинство Ладака составляют мусульмане-шииты, проживающие недалеко от Линии контроля между Индией и Пакистаном. Именно для них и был выделен Каргил, где большинство населения говорит на балти и использует арабскую вязь. Если Кашмир выступает за автономию внутри Индии, то Джамму и Ладак – за автономию внутри штата. Ладак одно время называл себя союзной территорией, не входящей в ДиК. Шиитское меньшинство, проживающее на территории Ладака, выступает против признания региона союзной территорией, так как в случае подобного развития событий они опасаются, что будут вынуждены пережить очередное болезненное переселение в Кашмирскую долину [15]. Лех и Каргил не обладают полноценной автономией, поскольку обязаны проводить свои законопроекты через кабинет министров ДиК. Кроме того, вопросы финансирования также решаются правительством штата, и регионы не обладают независимыми источниками доходов [17, с. 78–85].

На первый взгляд, довольно странным кажется наделение именно миноритарного урду статусом официального языка при явном доминировании кашмири. Решение относительно статуса языка принималось властями ДиК и было, по-видимому, обусловлено задачами поиска компромисса между силами, выступавшими за вхождение в состав Индии, и теми, кто ратовал за большой Пакистан. Мультилингвальные территории бывшего княжества, преимущественно населенные мусульманами, необходимо было объединить языком, который бы не был титульным для большинства разноязычных групп и меньшинств. В этой ситуации выбор был сделан в пользу урду как lingua franca.

Андхра Прадеш и Телангана: «джентельменское соглашение 2.0»

Штаты Андхра Прадеш и Телангана располагаются на юге полуострова Индостан. Отличаясь от других территорий лингвистически (телугу), в начале 1950-х гг. жители провинции Андхра артикулировали требования о политикоинституциональной субъектности. В 1953 году был принят закон о создании штата Андхра путем выделения из штата Мадрас округов с телугуговорящим населением, а в 1956 г. путем слияния Хайдарабада и Андхры был создан новый штат [21]. Это административно-территориальное решение принималось по формуле «один штат – один язык». В результате административной реформы территория мультиязычного Хайдарабада была разделена между вновь создаваемым Андхра-Прадешем, Майсуром (в будущем Карнатака с преимущественно каннадоязычным населением), Бомбеем (который в свою очередь в 1960 г. был разделен на штаты Гуджарат и Махараштра). Комиссия по реорганизации штатов в 1956 г. рекомендовала сохранить Хайдарабад в качестве самостоятельной административной единицы (штатом), считая Андхра-Прадеш искусственным образованием. Искусственность была обусловлена религиозными различиями (в Хайдарабаде и соседних с ним округах было сконцентрировано мусульманское население штата, в то время как в экспровинции Андхра – индуистское) и отчасти лингвистическими (мусульмане, особенно жители Хайдарабада, были носителями миноритарного для нового штата языка урду). В этих территориях достаточно быстро стали возникать протесты. «Понимая, как непросто складываются отношения между двумя частями нового штата, тогдашний премьер Джавахарлал Неру был вынужден признать: Брак должен оговаривать и условия развода» [13]. Борьба будущей Теланганы за независимость началась с акций протеста студентов Османского университета в Хайдарабаде в январе 1969 г., которые переросли в движение «Да здравствует Телангана!». Тогда в акциях протеста при столкновениях с вооруженными силами полиции погибли несколько сотен человек. В ответ на протесты правительство Индиры Ганди ввело в Андхра Прадеш прямое президентское правление, которое действовало около года. После бурного пролога наступил период покоя, растянувшийся на несколько десятилетий.

По данным переписи 2011 г. религиозная структура населения штата характеризуется доминированием исповедующих индуизм (88,46%), вторая по распространенности религия – ислам (9,56%) [32]. Исповедующие ислам в основном сконцентрированы в г. Хайдарабад и окружающих его 10 округах и составляют 39,4% [24]. Главная этническая группа штата Андхра Прадеш – телугу, в историко-культурном отношении являющаяся конгломератом носителей индоарийских и дравидийских культур [21]. Телугу доминируют в этнической структуре штата; основанием для ее выделения является язык телугу, который доминирует в лингвистической структуре штата и имеет статус официального регионального языка. На телугу говорит порядка 83,88% населения штата, а доминирующий в Индии хинди составляет только 3,23% [21; 36].

Вторым по значимости языком является урду (8,63%) [21]. Урду, по оценке Фатихи, преимущественно городской язык [24]. При этом с 1971 по 1991 г. население урду демонстрировало стабильный рост: от 20% в 1971–1981 гг. до 25% в 1981–1991 гг. Его носители сконцентрированы в отдельных муниципалитетах разных округов штата и во всех муниципальных районах Хайдарабада. В последнем случае носители урду составляли по данным переписи 2001 г. 38,9% жителей, что коррелировало с численностью исламского населения в регионе. Концентрация мусульман-носителей урду в «районе бывшего княжества» Хайдарабад выступила дополнительным фактором выделения штата Телангана.

В то время как телугу является официальным языком штата, урду рассматривался и рассматривается как дополнительный официальный язык в 14 муниципальных районах, где носители урду составляют 15% и более всего местного населения [24]. Урду используется как второй официальный язык в делопроизводстве, суде, полиции в округах Куддапа, Адилабад, Рангаредди (включая г. Хайдарабад),

Каримнагар, Кхаммам, Махабубнагар, Медак, Налгонда, Низамабад, Варангал, Курнул, Анантапур, Гунтур3. Работники администраций при приеме на работу обязаны продемонстрировать знание урду посредством экзамена. В районах, где носителей урду менее 15%, язык может использоваться в качестве дополнительного для организации тендеров на закупки всех видов работ, извещения о торгах в рыбном, лесном хозяйстве и т.п. [24].

В штате Андхра Прадеш институционализирован следующий формат обязательной для всех штатов трехъязычной формулы: 1) телугу, тамильский, каннада, урду, ория, хинди и маратхи в качестве первого языка с 1 по 10 классы; 2) телугу, хинди, тамильский, каннада, урду, маратхи, ория, специальный английский в качестве второго языка с 8 по 10 классы; 3) английский язык в качестве третьего языка с 5 по 10 классы.

Однако продуманное институциональное оформление защиты права на язык для носителей урду в Андхра Прадеше не предотвратило его политизацию. В конце ХХ в. требования выделения Теланганы в отдельный штат стали раздаваться вновь, чему способствовали социально-экономические факторы. К этому времени на территории будущей Теланганы (41,7% от территории Андхра Прадеша) проживало 40% населения Андхра Прадеша. «60% доходов в бюджет Андхра Прадеша приносила именно будущая Телангана» [6], при этом «выходцы из Андхры монополизировали управление штатом и систему образования» [2]. Немаловажным фактором оказался экономический контекст функционирования индийского федерализма: национальная либеральная экономическая реформа 1991 г. усилила диспропорции внутри штата. В начале XXI в. в Андхра Прадеш (как и в Индии вообще) стала набирать силу новая экономическая элита, состоящая из выходцев из непривилегированных каст (что было результатом целенаправленной антидискриминационной политики индийского правительства во второй половине ХХ в.), но не имевшая каналов политического влияния. Именно они вошли в число субъектов «регионалистской повестки» для будущей Теланганы.

Движение за Телангану возглавила партия «Теленгана раштра самими» (ТРС) – Национальный комитет Теленганы, созданная в 2000 г. На парламентских выборах 2004 и 2009 гг. ТРС выступила в коалиции с правящим Индийский национальным конгрессом (ИНК). Еще одними сторонниками раздела Андхра Прадеш стали представители мусульманского сообщества, которые настаивали на том, что при создании Андхра Прадеша в 1956 г. учитывался только языковой признак, но были проигнорированы такие важные факторы, как отсутствие общей истории, культуры и образа жизни населения двух областей. «Глава мусульманской группы Теланганы Мухаммад Муштак Малик отметил, что создание отдельного штата Телангана очень поможет местному мусульманскому населению. По его словам, объединенный штат Андхра не только самовольно захватил тысячи акров вакуфной земли, но и предал забвению язык урду, пренебрег поддержкой учреждений среднего и высшего образования, где раньше можно было получить качественное образование на языке урду» [1].

В отличие от институционализированных преференциальных языковых политик и преференций для низших каст, преференциальные политики в области религии (меньшинств, особенно мусульман и христиан) в целом в Индии и в Андхра Прадеше в частности являются болевым (конфликтным) вопросом. Дело в том, что мусульманская элита Андхра Прадеша в период образования Индийского Союза фактически доминировала в органах власти (особенно в мусульманских районах), после «капитуляции» низима, ее представители стали активно вступать в ИНК, теряя при этом свою политическую субъектность . Постепенно их доля в органах власти снижалась, и уже начиная с 1960-х гг. и до начала 2000-х гг. не превышала 3,3% (в полиции – 1%) при том, что мусульмане в штате составляют в среднем 9%. Уровень депривации, таким образом, равен 61% [28]. Основным каналом рекрутирования мусульман долгие годы был ИНК. В 1980-е годы начинает набирать популярность «All India Council of the Union of Muslims» (AIMIM – Всеиндийский совет Союза Мусульман), а в начале 2000-х гг. представители мусульманских общин для продвижения использовали каналы «Бхаратия джаната партии» (БДП). Сколько-нибудь сильных мусульманских партий в Андхра Прадеше нет. Ситуация начала меняться в начале 1990-х гг., в т.ч. под влиянием возвращения мусульман–экспатриантов из Кувейта, где началось иракское вторжение. Власти были вынуждены в дополнение к преференциальной политике кастовых квот обратить внимание на мусульман как отдельную социальную категорию. В бюджете штата стали резервироваться средства для реализации программ поддержки меньшинств (Minority Welfare Scheme), в т.ч. мусульман. Например, в рамках этого бюджета работают программы по организации (финансировании проведения) массовых браков среди мусульман и христиан, находящихся за чертой бедности [14].

На выборах в 2004 г. ИНК обещал введение 5% квоты для представителей мусульманских общин вне зависимости от их кастовой принадлежности. В 2005 году в штате Андхра Прадеш эта квота на получение образования и занятие должностей в органах публичной власти была введена (в 2007 г. была снижена до 4%). Однако Высший суд штата блокировал ее введение. Только в 2010 г. Верховный Суд Индии вынес решение о принятии обеспечительной меры и удовлетворил запрос штата о сохранении 4% квоты для мусульман OBC (other backward classes). В результате в Андхра Прадеше реализована следующая модель: мусульмане, члены каст OBC имеют 4% эксклюзивную квоту + OBC квоту [28].

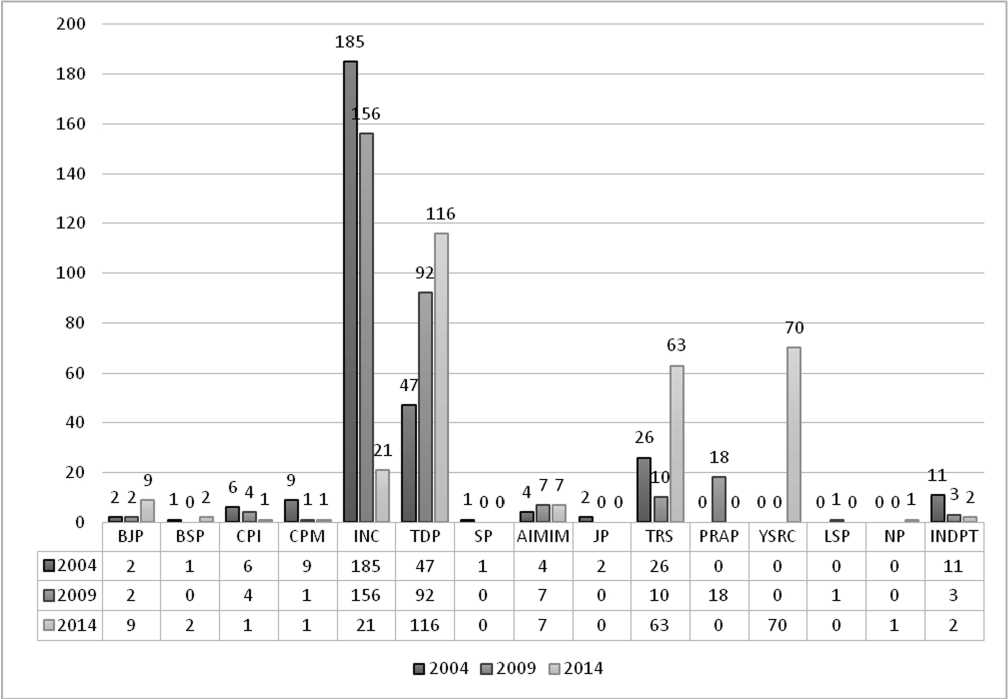

ИНК в условиях конфликта между движением «За Телангану» и Андхрой в конце 2000-х обещал проведение реформы, но при этом фактически затягивал начало ее реализации. Промедление со стороны центра в решении вопроса о разделе штата, рост напряженности между «провинцией» Телангана и Анд-хрой стимулировали появление и/или рост популярности региональных партий, таких как ТРС («Telangana Rashtra Samithi» популярна в Теганане) и ТДП (Партия Телугу преимущественно популярна в Андхре [37]). Это хорошо продемонстрировала география результатов общенациональных парламентских выборов в 2014 г.: большая часть округов в будущей Телангане досталась региональной ТСР, а в новой Андхре – ТДП. Региональная партийная система в 2000-е гг. претерпела серьезные изменения, обусловленные сепаратистскими процессами в штате и борьбой за его раздел. Ведущие национальные партии –

ИНК и БДП – последовательно теряли свои позиции в конце 2000-х – первой половине 2010-х гг. как на общенациональных, так и региональных выборах, а позиции двух ведущих региональных партий – ТДП и ТРС – усиливались (рис. 3).

Рис. 3. Динамика партийного представительства в нижней палате парламента штата Андхра Прадеш в 2004, 2009 и 2014 гг. [33]

Потребовалось несколько лет противостояния, акций протеста, трехсторонних переговоров и согласований, для того чтобы в феврале 2014 г. в соответствии с Актом о реорганизации штата Андхра-Прадеш [34], принятым национальным парламентом Индии, из состава Андхра Прадеша были выделены в новый, 29-й, штат (Телангана) 10 округов, в которых концентрированно проживает мусульманское и урдуговорящее население.

Заключение

Приведенные примеры показывают, что, хотя официальная политика индийского правительства и направлена на защиту языковых меньшинств 4 , языковые права этнолингвистических групп далеко не всегда оказываются

Борисова Н.В., Бородина Л.С. «Борьба за язык» и языковая преференциальная политика как факторы этнополитической... защищенными, а институционализированная, преференциальная по своему характеру, языковая политика необязательно носит позитивный характер. Содержание политики зависит от конкретной этнической ситуации и факторов, ее обусловливающих, выражающихся в том, что является ведущим основанием этничности, – язык или религия. Примеры Джамму и Кашмира, Андхра Прадеша и Теланганы свидетельствуют, что успешность языковой преференциальной политики не может быть оценена исходя из ее позитивного или негативного характера.

Пример Джамму и Кашмира иллюстрирует причины и эффекты реализации негативной языковой преференциальной политики. Закрепление за титульным кашмири статуса регионального языка лишает его интеграционного для Кашмира и фрагментирующего для всего штата потенциала. Интегрирующую и одновременно компромиссную для всего ДиК функцию в силу своего официального статуса призван выполнять миноритарный урду, искусственно превращаемый в lingua franca. Такой вариант статусной языковой преференциальной политики обусловлен прагматическими задачами предотвращения дальнейшей фрагментации штата и роста сепаратизма, имеющих серьезные религиозные основания и геополитические причины. Языковая политика в ДиК, не являясь позитивной для носителей кашмири и иных относительно крупных языковых групп, концентрированно проживающих в отдельных районах штата, решает проблему его территориальной целостности. Урду, будучи языком Пакистана как kinstate для кашмирских мусульман, и в этом случае выступает в качестве интегрирующего инструмента. В случае иных в лингвистическом и религиозном отношении общин в ДиК (буддистское бхотиязычное население округа Лех) более важной оказывается институционализация механизмов субрегиональной автономии.

Пример выделения Телаганы в качестве самостоятельного штата из состава Андхра Прадеша хорошо показывает, что в случае, когда лингвистические основания формирования этнической принадлежности дополняются религиозными, позитивная языковая преференциальная политика не решает задачи территориальной целостности. Язык, как предмет политического спора, длительное время оставался в региональной повестке: но если в 1950-е гг. это был телугу, то начиная с 1960-х до середины 2010-х гг. таковым стал урду. И именно пример борьбы за образование Теланганы демонстрирует, что политизация языка в условиях политически значимых иных расколов (по религиозным, кастовым, экономическим основаниям) приобретает символический характер. Реализация предельно позитивной языковой преференциальной политики в отношении урду в Андхра Прадеше не вывела языковые требования из пространства политических дискуссий. В случае Андхра Прадеша и Теланганы позитивная языковая преференциальная политика, способствуя расширению коммуникативных функций миноритарных языков, сферы их применения, сегментирует региональное пространство и тем самым входит в противоречие с задачами сохранения территориальной целостности.

Список литературы "Борьба за язык" и языковая преференциальная политика как факторы этнополитической конфликтности в современной Индии

- Индийские мусульмане просят создать из области Телангана отдельный штат . URL: http://www.vsesmi.ru/news/4041392/(дата обращения: 02.05.2016).

- Кашин В. Индия: корни регионального сепаратизма . URL: http://www.studmed.ru/view/kashin-vp-indiya-korni-regionalnogo-separatizma_ ddd27ad94db.html (дата обращения: 02.05.2016).

- Коган А. Некоторые проблемы кашмирской диалектологии//История и современность. 2015. № 5 (85). С. 47-70.

- Конституция Индии//Конституции зарубежных государств: учеб. пособие/под ред. В.В. Маклакова. М.: Волтерс Клувер, 2003. 584 c.

- Кузнецова С. Асимметрия конституционно-правового статуса штатов Индии//Рос. юрид. журн. 2013. № 3 (90). С. 132-139.

- Кузьменко В. Самостоятельная Телангана . URL: http://rusplt.ru/world/samostoyatelnaya-telangana-10225.html# (дата обращения: 02.05.2016).

- Мухарямов Н., Януш О. Языковые сообщества как форма международно-политического взаимодействия//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Полит. науки. 2009. № 6. С. 37-47.

- Нагиба И. Индийский английский: история, статус, особенности//Изв. Восточ. ин-та. 2008. № 15. С. 151-160.

- Озаева О. Этнонациональное измерение языковой правовой политики: автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов н/Д: Рост. юрид. ин-т МВД Рос. Федерации, 2008. 28 c.

- Окунев И.Федерализм и языковая политика: соотношение политико-территориальной и языковой структур мира. Германия: Lambert Academic Publishing, 2010. 164 c.

- Семененко И., Лапкин В., Пантин В. Типология этнополитической активности: методологические вызовы «Большой теории»//Полит. исслед. 2016. № 6. С. 69-94.

- Смокотин В. Многоязычие и общество//Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 302. С. 28-31.

- Строкань С. Индия перерисовывает свою карту //Коммерсанть. 2013. 6 авг. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2248906 (дата обращения: 02.05.2016).

- AP Minorities Welfare Department: Goverment Orders . URL: http://apsmfc.com/(дата обращения: 01.05.2016).

- Autonomy Arrangements around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases/ed. by L. Salat, S. Constantin, A. Osipov, I.G. Székely. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014. 502 p.

- Benedikter T. Language Policy and Linguistic Minorities in India: An Appraisal of the Linguistic Rights of Minorities in India. Bolzano: EURAC Research, 2013. 232 p.

- Benedikter T. Solving Ethnic Conflict through Self-Government: A Short Guide to Autonomy in Europe and South Asia. Bolzano: EURAC Research, 2009. 142 p.

- Bormann N.-C., Cederman L.-E., Vogt, M. Language, Religion and Civil War//Journal of Conflict Resolution. 2015. August. P. 1-28.

- Brubaker R. Language, Religion and the Politics//Nations and Nationalism. 2013. Vol. 19, № 1. Р. 1-20.

- Carla A. Living Apart in the Same Room: Analysis of the Management of Linguistic Diversity in Bolzano//Ethnopolitics. 2007. Vol. 6, № 2. Р. 285-313.

- Department of Panchayati Raj-Andhra Pradesh . URL: http://www.appr.gov.in/(дата обращения: 01.05.2016).

- Distribution of the 100 Non-Scheduled Languages? India, States & Union Territories. 2001 Census . URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/partb.aspx (дата обращения: 02.05.2016).

- Distribution of the 22 Scheduled Languages. India/States/Union Territories. 2001 Census . URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_ Data_Online/Language/parta.htm (дата обращения: 02.05.2016).

- Fatihi A. Urdu in Andhra Pradesh //Language in India: Strength for Today and Bright Hope for Tomorrow. 2003. Vol. 3. URL: http://www.languageinindia.com/april2003/urduinap.html (дата обращения: 03.05.2016).

- Introduction of J&K Legislative Assembly . URL: http://jklegislativeassembly.nic.in/# (дата обращения: 04.05.2016).

- Jammu & Kashmir . URL: http://knowindia.gov.in/knowindia/state_uts.php?id=11 (дата обращения: 16.04.2016).

- Kashmiris in India . URL: http://www.cidcm.umd.edu/mar/assessment.asp?groupId=75007 (дата обращения: 16.04.2016).

- Khan M. Casting Out and Carving in: How Andhra Pradesh Addressed Exclusions of Muslims and Christians . URL: http://www.academia.edu/7752138/Casting_Out_and_Carving_In_How_Andhra_Pradesh_Addressed_Exclusion_of_Muslims_and_Christians (дата обращения:04.05.2016).

- Liu A. Standardizing diversity: the political economy of language regimes. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015. 256 p.

- Patten A. Political Theory and Language Policy//Political Theory. 2001. № 5 (29). P. 691-715.

- Population by religious communities . URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_finder/C_Series/Population_by_religious_communities.htm (дата обращения: 27.03.2016).

- Religion PCA . URL: http://www.censusindia.gov.in/2011census/Religion_PCA.html (дата обращения: 01.05.2016).

- Stastistical reports of general elections to statelegislative assembly (Vidhansbha) . URL: http://eci.nic.in/eci_main1/ElectionStatistics.aspx (дата обращения: 03.05.2016).

- The Andhra Pradesh Reorganization Act . URL: http://www.aplegislature.org/documents/12524/17895/APRegACT2014.pdf/8505fe86-f67b-41a7-ac8f-571f58090586 (дата обращения: 02.05.2016).

- The Constitution of Jammu and Kashmir . URL: http://jklegislativeassembly.nic.in/Costitution_of_J&K.pdf (дата обращения: 04.05.2016).

- The World FactBook. South Asia: India . URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html (дата обращения: 27.03.2016).

- Varun Is it Time for a "Regional Party" in Karnataka? . URL: http://www.newskarnataka.com/opinion/is-it-time-for-regional-party-in-karnataka (дата обращения: 18.11.2016).