Брачно-семейные отношения и рождаемость

Автор: Долбик-воробей Т.А.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Рождаемость

Статья в выпуске: 3 (49), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современное состояние супружеских и семейных отношений и рождаемости в России. Особое внимание уделено причинам серьезных проблем в этой сфере. На основе официальной статистики автор анализирует данные об истории и состоянии брака и семьи, динамике супружеских и семейных отношений, репродуктивных намерениях людей, плодородии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347770

IDR: 14347770

Текст научной статьи Брачно-семейные отношения и рождаемость

Т.А.Долбик-Воробей

Брачно-семейные отношения

и рождаемость

В рыночных условиях для государства первостепенным является развитие экономики, без которой невозможно его существование и динамика, а, следовательно, не может быть и речи о трансформации брачно-семейных отношений и рождении детей.

В качестве приоритетов развития экономики, которые напрямую зависят и сами влияют на создание семьи и рождение детей, можно выделить следующие отрасли: во-первых, это торговля – благодаря рыночным отношениям сейчас в стране наблюдается более-менее сбалансированное соотношение спроса на товар и его предложения (если сравнивать, например, со временами плановой экономики). Но, тем не менее, Россия как была «сырьевой» страной, так ею и остается, в результате чего мы до сих пор наблюдаем превышение импорта над экспортом. Во-вторых, это сфера недвижимости – здесь особое внимание необходимо уделить именно строительству жилья и возможности его приобретения молодыми семьями. В.В. Путин упо- минал о том, что «материнский капитал», который составляет в настоящее время около 315–318 тыс. руб., семья может потратить не только на будущее образование ребенка, будущие пенсионные права женщины, но и на жилье вплоть до внесения этих средств на погашение ипотечного кредита. При этом речь шла о возможном снижении величины ипотечного кредита (до 8%). В-третьих, достаточно острой остается проблема приобретения собственных средств передвижения (автомобиля). Любая семейная пара с детьми заинтересована в том, чтобы ребенок рос в экологически чистых районах, имел возможность гулять в лесопарковых зонах, посещать занятия спортом, искусством, изучения иностранных языков и т.д., а это, особенно в мегаполисах, вплотную связано с возможностью быстрого перемещения. В-четвертых, конечно нельзя не затронуть такие сферы, как здравоохранение и образование.

6–8 апреля 2010 г. в Москве проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Демографиче- ские перспективы России и задачи демографической политики», организованная Минздравсоцразвития России. Очень яркими были выступления В.И. Широковой (к.м.н., директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России) и Т.М. Максимовой (д.м.н., проф., главный научный сотрудник ГУ Национального НИИ Общественного здоровья РАМН). Их доклады были направлены на предоставление информации о разработанных методах и проектах по сокращению младенческой смертности и укреплению здоровья населения. Широкова В.И. говорила о том, что существуют операции, разработанные и активно применяемые в крупных репродуктивных центрах для спасения детей, родившихся с врожденным пороком сердца (одной из наиболее высокой в процентном соотношении причины младенческой смертности), что такого рода операции необходимо проводить в течение первых двух часов после рождения младенца, так как при этом наблюдается летальный исход только в 6 случаях из 100. Разработаны программы определения даунизма на более ранних стадиях беременности. Активно увеличивается по стране число роддомов с современным оборудованием. Но последнее требует регулярного проведения практических курсов повышения квалификации среди врачей различной категории с применением современного инновационного медицинского оборудования. Как отметила Т.М. Максимова, в ряде проведенных пилотных исследованиях на территории РФ на базе опроса врачей было установлено, что более 2/3 из них не владеют современными методами исследования внутриутробного развития будущего младенца. Хотя и происходит снижение соотношения коэффициентов младенческой смертности и рождаемости (например, в 2003 г. оно составило 1,23; в 2007 г. – 0,83, а в 2008 г. – 0,75 раза), это все-таки еще нельзя считать достижением. Открытыми остаются вопросы о повышении квалификации врачей, причем не только на периферии, но и в столичных городах; а также увеличения числа перинатальных центров.

Особое внимание было уделено вопросу диспансеризации. В настоящее время ее либо вообще не проводят ни в учебных центрах, ни на предприятиях, либо она некачественная. Вследствие чего и наблюдается рост заболеваний различного рода. Как отмечала Т.М. Максимова, сейчас необходимо уделить внимание главным образом, женщинам фертильного возраста и мужчинам. По результатам проводимых опросов, около 30% респондентов курят, часто употребляют спиртные напитки, как следствие около 15% семейных пар в 2010 г. – бесплодные. По словам В.И. Широковой, сохранение здоровья детей и подростков должно быть приоритетным. С 2011 г. в РФ планируется новое направление – это обследование, диспансеризация детей и подростков с целью выявления состояния их здоровья на ранних стадиях и профилактики. Что касается возможности потратить «материнский капитал» на нужды здравоохранения, на лечение ребенка, то такого рода вопрос только предполагается обсуждать в Государственной Думе.

Одной из важнейших задач развития государства, как отмечалось выше, ставится изменение структуры экономики, переход на инновационную модель ее развития, а для этого необходимы образованные, грамотные люди. Достичь высокого уровня образования можно только ступенчато. Во-первых, необходимо увеличить сферы дошкольного и школьного образования и воспитания детей. Именно до школы у ребенка развивается память и воображение, формируются познавательные и коммуникативные способности. Дошкольное воспитание и обучение во многом определяют успех адаптации детей в школе и их умение учиться и развиваться в дальнейшем.

Так как наблюдается пока достаточно стабильное увеличение рождаемости, особое внимание необходимо уделять увеличению образовательных довузовских учреждений (в 1990-е годы в связи с резким снижением уровня рождаемости было сокращено примерно 700 детских садов, и сейчас около 1 млн детей вынуждены ждать появления в группе свободного места).

Во-вторых, увеличение численности детей в классах не может не отражаться на уровне обучения. В большинстве школ и дошкольных учреждений наблюдается нехватка школьного и дошкольного оборудования, электронно-вычислительной техники и т.п.

В-третьих, следует рассмотреть вопрос о внедрении новой ступени в образовании между школьным и вузовским обучением, для того, чтобы сегодняшний школьник смог определиться с тем, в какой области социально-экономической деятельности он хотел бы дальше работать (1-2 года обучения), и только после этого поступать в вуз соответствующего профиля. Это способствовало бы тому, что выпускник может устраиваться сразу на работу по профилю, не имея, напри- мер, диплом специалиста в области психологии, реально работать в сфере торговли.

И наконец, свободное время населения. Досуг, особенно в раннем возрасте, оказывает огромное влияние на формирование личности. А что мы наблюдаем на сегодняшний день?

Как отмечают специалисты, налицо преобладание «пассивных» форм досуга (просмотр телепередач, общение с друзьями, просмотр сайтов в Интернете и т.п.) над «активными» (спорт, занятия для дополнительного развития – изучение иностранных языков, обучение новациям в сфере компьютеризации для последующего применения в работе и др.).

Так, например, экономистом из итальянского Университета Боккони Элиане Ла Феррара и ее коллегами было установлено, что «благодаря некоторым особенностям телевещания в Бразилии — стране, где большую часть эфирного времени занимают мыльные оперы... на 6% снижается рождаемость в семьях, бессознательно подражающих героям сериалов».

Таким образом, сфера социально-экономической деятельности и изменения, происходящие в ней, оказывают прямое влияние на состояние и развитие одного из главных социальных институтов – института семьи. На сегодняшний день факторами, которые оказывают активное косвенное влияние на процессы естественного движения населения, являются браки и разводы. Мы попробуем нарисовать обобщенную картину брачной динамики в мире в целом (табл. 1).

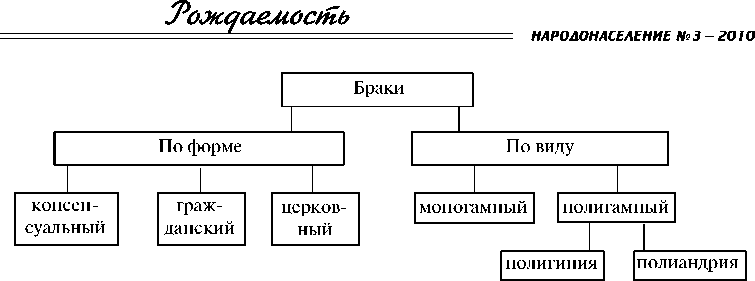

На сегодняшний день в мировом сообществе наблюдается следующая классификация браков (рис. 1).

В современных условиях развития во всем мире преобладающими фор-

Таблица 1

|

Виды брака |

Пояснения |

Ученые |

Мнения других ученых |

|

Промискуитет |

Рассматривается как явление, характерное для животночеловеческого состояния |

Д. Иениш; Дж. Миллар (к. XVIII в. – нач.XIX в.) |

Большинство ученых идею промискуитета и общинного брака отвергают |

|

Общинный брак |

Высокое общественное положение женщины; продолжение рода и наследование имущества происходило по материнской линии |

Ж.Ф. Лафито; Д. Иениш (к. XVIII в. – нач. XIX в) |

|

|

Совершенно неупорядоченные отношения полов |

Автор называл эту стадию добрачной ступенью. Эту стадию прошли все народы. |

И.Я. Бахофен, 1861 г.; Дж.Мак-Леннан, 1865 г. |

Абсолютное большинство ученых считают началом изучения истории семьи и брака появление исследований швейцарского ученого И.Я.Бахофена Аналогичные взгляды на стадии развития брака и семьи имеет и Дж.Мак-Леннан, но он особое значение придавал явлению, названному им экзогамией [запрет браков внутри определенной чесловеческой группы (т.е. вступление в брак исключительно с членами других человеческих групп)]. |

|

Индивидуальный брак и семья |

Первая стадия (гинекократия). Основана на материнском праве: счет родства по матери и господство женщин в общественной жизни |

||

|

Промискуитет |

Рассматривается как явление, характерное для животночеловеческого состояния |

Л.Г. Морган |

В 1877 г эта схема Морганом была детально разработана в труде «Древнее общество». Работа произвела переворот в науке о первобытности |

|

«Коммунальная семья» |

Семья основана на групповом браке: коллективное хозяйство. |

||

|

Парный брак |

По отношению к предыдущему виду слаба и неустойчива, хозяйство по-прежнему оставалось коллективным. Это брак отдельных пар, но без исключительности сожительства |

||

|

Патриархальная семья |

Брак одного мужчины с несколькими женщинами (но этот вид семьи, как отмечал сам Морган, не являлся всеобщим) |

||

|

Моногамный брак |

Брак отдельных пар, с исключительностью сожительства |

Источник: [1. С. 8–14].

Стадии брака

Рис. 1. Виды и формы браков

мой и видом брака являются гражданские моногамные союзы.

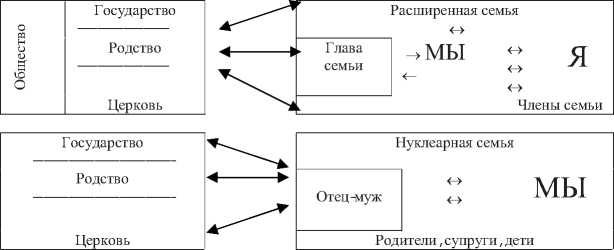

Уже несколько десятилетий в России наблюдается четкая динамика перехода от расширенных семей к простым, нуклеарным семьям, причем этот процесс в ряде западноевропейских стран прослеживается еще с конца XIX в. – начала XX в. (Франция, Германия и другие страны).

Переход от расширенной семьи к нуклеарной – это смена главенства прародителя на лидерство и выделение расширенного родства во вне, сужение его значения до межличнос- тных контактов между нуклеарными семьями» [2. С. 73].

В качестве критерия благополучия семьи заключение брака и рождение детей абсолютно изжило себя. Рождение детей рассматривается среди большей части молодежи как некая помеха на пути их жизненного, карьернопрофессионального успеха. Причем любые жизненные условия считаются молодыми супругами недостаточными для того, чтобы заводить ребенка, а тем более двоих и более детей 3 .

При современном типе репродуктивного поведения внутрисемейное

^

^

^

^

Прародители , межнуклеарное родство

я▲

Рис. 2. Схема процесса нуклеаризации

Источник: [2. С. 73.].

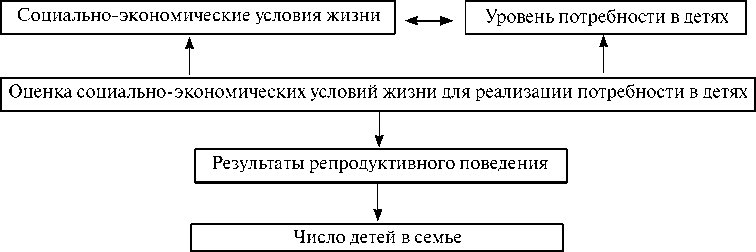

Рис. 3. Структура репродуктивного поведения

регулирование деторождения получает всеобщее распространение, превращается в неотъемлемую черту образа жизни людей и становится все-таки главным фактором, определяющим уровень рождаемости (рис. 3).

Уже давно научно доказано, что снижения числа детей в семьях ведет к ухудшению их качественных характеристик. Связано это с тем, что «биологические качества детей возрастают от первого ребенка к третьему, достигают максимума у четвертого и начинают снижаться у пятого, по порядку рождения» [4. С. 173]. А так как в стране наблюдается большинство одно- и двухдетных семей, то это и ведет к неблагоприятному изменению в качественном составе детского населения, которое, несом- ненно, отразится в будущем и на их уровне образования, и на социально-экономическом развитии государства.

При современном анализе гражданских моногамных союзов в России наглядно прослеживается увеличение от десятилетия к десятилетию среднего возраста вступивших в брак мужчин и женщин (табл. 2).

Что происходит с брачной структурой населения, показывают следующие расчеты (табл. 3): наблюдается четкая тенденция снижения числа заключенных браков и увеличения числа расторгнутых союзов. Как видно из таблицы, основной составляющей брачной структуры в нашей стране вне зависимости от времени является доля мужчин и женщин в

Таблица 2

Средний возраст вступивших в брак в РФ, 1970–2008 гг.

Как показывают предыдущие расчеты, на сегодняшний день средний возраст вступления в брак мужчин 32,4, женщин 29,4 года. И, как следствие, у нас все четче проявляются тенденции, присущие западноевропейским странам: увеличение среднего возраста вступления в брак; повышение возраста окончательного безбрачия; увеличение возраста рождения первого ребенка у матерей и, как факт, снижение числа брачных рождений и рост внебрачных; повышение показателей бесплодия.

На основе трехфакторной мультипликативной модели общего коэффициента рождаемости можно отметить, что главным фактором, оказывающим положительное влияние на увеличение рождаемости в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (на 0,3‰), является увеличение уровня рождаемости женщин репродуктивного возраста (почти на 0,4‰). При этом за счет изменения доли женщин репродуктивного возраста в общей численности женского населения страны происходит снижение показателя почти на 0,1‰, а так как доля женщин в общей численности населения практически не изменилась за анализируемый период, влияние этого фактора отсутствует. Интересным, на наш взгляд, является то, что на протяжении последних 30 лет наблюдается увеличение доли родившихся детей в консенсуальных союзах, зарегистрированных на основании совместного заявления родителей (табл. 4). Хотя в большинстве случаев юридически не оформленных союзов родители стремятся вступить в брак, но, тем не менее, растет число неполных семей, так как большая часть этих союзов распадается.

Говорить о достигнутой положительной динамике естественного движения населения пока нельзя. До сегодняшнего дня активному росту брачности и рождаемости способствовали положительные изменения половозрастной структуры населения (многочисленное поколение 1980-х годов, достигшее наиболее активного репродуктивного возраста), уже

Таблица 3

|

Годы |

Брачная структура населения, % |

Число браков, ‰ |

Число разводов, ‰ |

Число браков на 1000 разводов |

|||||||

|

мужчины в возрасте, лет |

женщины в возрасте, лет |

||||||||||

|

до 18 |

18-24 |

25-34 |

35 и старше |

до 18 |

18-24 |

25-34 |

35 и старше |

||||

|

1970 |

0,1 |

61,4 |

24,9 |

13,6 |

1,5 |

70,7 |

15,3 |

12,5 |

10,1 |

3,1 |

301 |

|

1980 |

0,4 |

61,6 |

25,2 |

12,8 |

2,2 |

68,3 |

18,6 |

10,9 |

10,6 |

4,2 |

397 |

|

1990 |

0,1 |

52,5 |

29,5 |

17,0 |

5,5 |

59,0 |

20,7 |

14,8 |

8,9 |

3,8 |

424 |

|

2000 |

0,2 |

35,4 |

42,6 |

21,8 |

1,5 |

57,0 |

23,7 |

16,0 |

6,2 |

4,3 |

700 |

|

2008 |

0,2 |

33,5 |

43,6 |

22,7 |

1,4 |

50,9 |

32,2 |

15,4 |

8,3 |

5,0 |

597 |

|

2009 |

8,5 |

4,9 |

576 |

Таблица 4

Количество родившихся в РФ, 1988–2008 гг., тыс. человек

|

Годы |

Всего родившихся, в том числе |

в зарегистрированном браке |

в незарегистрированном браке |

||

|

тыс. человек |

% |

всего, в том числе |

зарегистрированы на основании совместного заявления родителей, % |

||

|

1988 |

2348,5 |

2043,2 |

87,0 |

305,3 |

41,6 |

|

1997 |

1259,9 |

941,3 |

74,7 |

318,6 |

42,9 |

|

2008 |

1714,0 |

1254,7 |

73,2 |

459,3 |

44,2 |

Брачная структура населения РФ, 1070–2009 гг.

после 2010–2012 гг. влияние этого фактора будет ухудшать демографические показатели естественного движения населения (поколение 1990-х годов).

Но с учетом сегодняшних показателей рождаемости появляется и новая проблема: с увеличением родившихся за последние годы детей в ближайшее время будет наблюдаться значительная нехватка жилплощади для больших семей, а также школ, детских садов, больниц, и т.д., а через несколько десятилетий – и работы для вырастающих детей (особенно по выбранному профилю).

В тоже время, как отмечает Л.Л. Рыбаковский, начиная с 2006 г. наблюдается снижение численности населения трудоспособного возраста. С 2009 г. вплоть до 2018 г., по его прогнозу, она будет уменьшаться на 1,2–1,4 млн в год. За 10-летие (2006–2015 гг.) численность лиц трудоспособного возраста сократится на 11 млн человек (более чем на 12%). Произойдет также обвал численности населения, из которого формируются репродуктивные, воинские и образовательные контингенты. В частности, численность 18-летних мужчин к началу 2016 г. уменьшится вдвое, а число родившихся детей в 2010 г. может составить 1,5 млн, в 2015 г. – 1,3 млн, в 2020 г. – 1,1 млн и в 2025 г. - 0,9 млн человек.

Все эти процессы необходимо учитывать при планировании социально-экономического развития России: активно развивать территории Сибири, Дальнего Востока, Севера; применять в социально-экономическом развитии страны современные инновационные технологии в сельском хозяйстве, производстве и реализации продукции (оказании услуг), обеспечении материальнотехническими ресурсами, информационной и пропагандистской политикой. Необходимо дальнейшее усовершенствование мер по выходу страныиздепопуляционногокризиса (например, доработка Федерального закона «О материнском капитале»), с активным использованием научнотехнических и природных ресурсов.

Состояние и развитие молодой семьи не только зависит от социаль-но-политическихиэкономико-демо-графических установок государства, но и оказывает непосредственное активное влияние на существование и развитие последнего, поэтому задачей государства является разработка семейной политики, базирующейся на четко сформированной программе по укреплению молодых семей, оказанию им материальной и социальной помощи; укрепление еще в подростковом возрасте чувства значимости, необходимости в создании своей семьи, появления и закрепления ответственности за ее жизнь и развитие.