Бронзовая булавка из погребального комплекса могильника восточного варианта пахомовской культуры старый сад

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Мыльникова Людмила Николаевна, Селин Дмитрий Вадимович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена бронзовой булавке, найденной in situ рядом с ключицей погребенного в могиле № 2 кургана № 24 некрополя восточного варианта пахомовской культуры Старый Сад (Венгеровский район, Новосибирская область). Представлены ее метрические данные и описание навершия своеобразной формы. Подобные изделия обнаружены также на памятниках лесостепного Прииртышья: Инберень VI и Омская Стоянка. Высказано предположение, что предметы эпохально близки, датируются финальной стадией бронзового века - переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку и тяготеют к иртышскому ареалу культур. Установлено, что достаточно близкие параллели с данными изделиями существуют в Центральной Азии. Связи между носителями восточного варианта пахомовской культуры и бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана подтверждаются не только сходством керамического материала, антропологическими и генетическими данными, но и наличием булавок с навершиями. Проведены аналогии между изделиями из памятников Старый Сад, Инберень VI и из могильника Северный Тагискен, Шамшинского и Хакского кладов, памятников Сумбар I и II, Пархай-1.

Восточная бараба, прииртышье, центральная азия, поздняя бронза, ранний железный век, вариант пахомовской культуры, булавки снавершием

Короткий адрес: https://sciup.org/147219748

IDR: 147219748 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Бронзовая булавка из погребального комплекса могильника восточного варианта пахомовской культуры старый сад

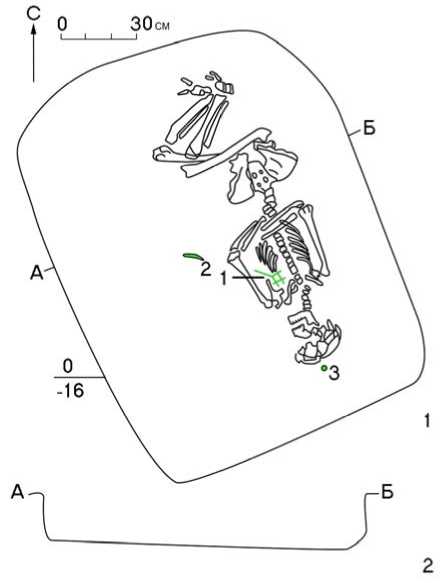

При исследовании могильника восточного варианта пахомовской культуры Старый Сад (Венгеровский район, Новосибирская область) в могиле 2 кургана № 24 обнаружена бронзовая булавка, лежащая, скорее всего in situ, рядом с ключицей погребенного; у локтя был помещен бронзовый нож, у головы располагалось бронзовое кольцо (рис. 1, 1–3). Сведения о булавке были ранее опубликованы [Молодин, 1992. С. 68]. Однако, учитывая незаурядность этой находки, а также некоторые новые данные, касающиеся пахомовской культуры, авторы решили вновь обратиться к осмыслению как самого изделия, так и проблем его интерпретации.

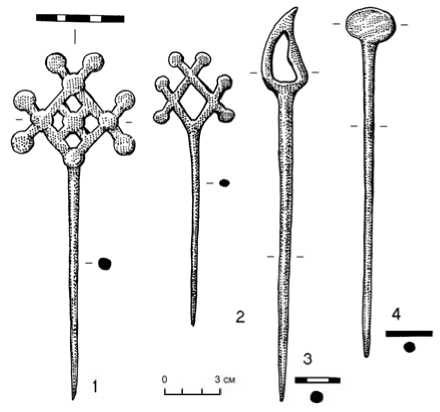

Булавка, о которой идет речь, представляет собой тонкий бронзовый стержень длиной 9,7 см, круглый в сечении. Его максимальная толщина у навершия 0,5 см, к приостренной оконечности диаметр рабочей части постепенно уменьшается. Имеется навершие (рис. 2, 1). Это слегка вытянутый по вертикали ромб, снабженный по углам кружками правильной формы. Навершие плоское, его толщина – 0,35–0,40 см. Высота ромба вместе с кружочками составляет 4,0 см, ширина – 3,9 см. Диаметр всех кружков одинаков: по 0,9 см. Центральная часть ромба украшена кружком такого же диаметра с отходящими в стороны четырьмя лучами, соединенными симметрично со всеми четырьмя сторонами ромба. От трех свободных углов ромба, точнее от увенчивающих их кружочков, отходят, как бы продолжая стороны ромба, прямые стерженьки, каждый из них также заканчивается кружком аналогичного диаметра. Их общая длина 1,1–1,2 см.

Рассмотрение предметных комплексов отдельных культур эпохи поздней бронзы – переходного от бронзы к железу времени не только показало наличие функционально близких предметов, но и выявило определенные параллели в оформлении навершия. Это, безусловно, свидетельство, во-первых, эпохальной близости предметов, во-вторых, вероятных направлений связей потребителей таких булавок на территории Западной Сибири и Центральной Азии. Следует продемонстрировать находки похожих бронзовых булавок, обнаруженных в лесостепном Прииртышье.

Поразительно близкий к анализируемому в статье предмет найден современными буг-ровщиками на памятнике Инберень VI 1 (расположен на юге Большереченского района Омской области, у края первой надпойменной террасы левого берега Иртыша). На нем в свое время были произведены раскопки Уральской экспедицией УрГУ [Абрамова, Стефанов, 1985. С. 105. Рис. 1]. По мнению исследователей, городище относится к красноозерской культуре и датируется VIII– VII вв. до н. э. [Там же. С. 122–123]) (рис. 2, 2). Булавка по форме близка к изделию из могильника Старый Сад, отличается от него лишь несколько упрощенным навершием: центральная часть не имеет каких-либо дополнительных деталей. К тому же все углы ромба навершия булавки из могильника Старый Сад, как отмечено выше, были увенчаны литыми окружностями, а углы ромба навершия булавки из городища Инберень VI свободны от подобных излишеств. Несмотря на неопределенность контекста нахождения,

Рис. 1. План ( 1 ) и профиль ( 2 ) погребения 2 из кургана № 24 могильника Старый Сад: 1 – нож; 2 – булавка; 3 – кольцо ( 1–3 – бронза)

Рис. 2. Бронзовые булавки из Прииртышья: 1 – могильник Старый Сад; 2 – городище Инберень VI; 3–4 – случайные находки в районе Омской Стоянки

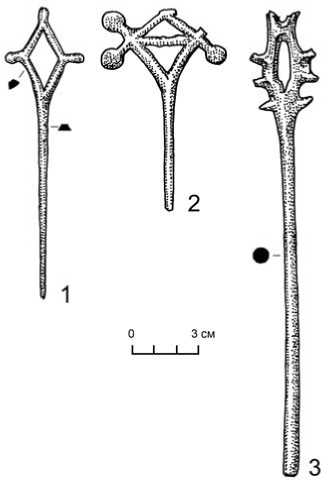

Рис. 3 . Бронзовые булавки из памятников Центральной Азии: 1 – могильник Северный Тагискен; 2 – Шамшинский клад; 3 – Хакский клад (подготовлено по: [Итина, 1992. Рис. 2; Кожумбердыев, Кузьмина, 1980; Сорокин, 1960. Рис. 1, 6 ])

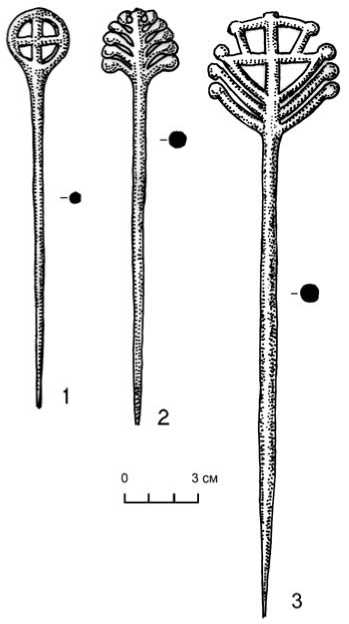

Рис. 4. Бронзовые булавки эпохи бронзы из Юго-Западной Туркмении: 1 – могильник Сумбар I, могила 16; 2 – могильник Пархай I, камера 18; 3 – могильник Сумбар II, могила 6 (подготовлено по: [Хлопин, 1983. Табл. III, 15 ; L, 10 ; 2002. Табл. 114, 5 ])

отметим, что если она действительно связана с городищем Инберень VI, то это вполне соотносится с нашими представлениями о датировке могильника восточного варианта пахомовской культуры Старый Сад.

Еще два бронзовых изделия из Прииртышья также происходят с Омской Стоянки (г. Омск). Первая булавка представляет собой бронзовый конический стержень, круглый в сечении, максимальная толщина 0,6 см. Длина рабочей части изделия достигает 14,4 см (рис. 2, 3 ). Булавка оканчивается уникальным по форме навершием, более всего напоминающим язык пламени. Высота на-вершия 4,1 см, максимальная ширина 2,2 см. В разрезе навершие подпрямоугольное, а в верхней части приострено. Не менее оригинальна и вторая булавка из Омской Стоянки. Это также круглый в сечении стержень диаметром до 0,55 см, приострен-ный с одного конца. Длина тела булавки 14,9 см. Изделие увенчано фигурой в виде неправильного по форме плоского, но симметричного овала, высотой 1,6 см, шириной 2,3 см, толщиной 0,3 см. Несмотря на кажущуюся простоту, и это изделие выглядит вполне оригинально (рис. 2, 4 ).

Коллекции Омской Стоянки, материалы которой недавно опубликованы, демонстрируют комплексы керамики и иных предметов, относящихся к эпохам развитой и поздней бронзы [Коников, 2014. С. 112–149], и позволяют выделить фрагменты посуды, которые вполне могли относиться к пахо-мовской культуре эпохи финальной бронзы [Омская Стоянка, 2013. С. 159, 327 ; 174, 363 ; 175, 364 ; 365; 182, 390 ; 228, 467 ; Коников, 2014. С. 28, 149].

Таким образом, можно сказать, что все четыре характеризуемые предмета имеют если не общую культурную принадлежность, то по крайней мере эпохально близки и относятся к финальной стадии бронзового века – переходному времени от эпохи бронзы к раннему железу. Несомненно и то, что булавки тяготеют к иртышскому ареалу культур, поскольку к востоку в комплексах хорошо изученных ирменской, позднеир-менской и других культур переходного от бронзы к железу времени таких предметов не найдено.

Вместе с тем достаточно близкие параллели, хотя и не абсолютные, существуют в Центральной Азии, что не случайно. Направление связей между носителями куль- туры, в настоящее время названной восточным вариантом пахомовской, и бегазы-дан-дыбаевской культуры Центрального Казахстана, отчетливо проявляющееся в керамических комплексах, было отмечено одним из авторов данной статьи еще в 80-е гг. прошлого века. Несколько позднее эта гипотеза подтвердилась на других комплексах керамики (прежде всего, того же могильника Старый Сад), по данным антропологии [Чи-кишева, 2010], а потом и генетики [Молодин и др., 2012].

Чрезвычайно близким аналогом булавок из Старого Сада и Инберени VI является изделие из могильника Северный Тагискен в Приаралье 2 [Итина, 1992. Рис. 2, 7 ]. Оно не только сопоставимо по пропорциям (рис. 3, 1 ), но и увенчано подобным ромбовидным навершием с «отростками» по углам.

Два других сходных по форме предмета происходят из среднеазиатских кладов – Шамшинского (Киргизия) [Кожумбердиев, Кузьмина, 1980] (рис. 3, 2 ) и Хакского [Сорокин, 1960. С. 29. Рис. 1, 6 ] (рис. 3, 3 ). М. А. Итина и Л. Т. Яблонский справедливо обосновали датировку комплексов IX– VIII вв. до н. э. и подчеркнули южный, по сравнению с приаральским, вектор, куда уходит данная традиция [2001. С. 97–98] 3. Действительно, этот «южный вектор» наличия таких булавок в археологических комплексах уводит все далее на юг, демонстрируя устойчивую традицию существования функционально близких бронзовых булавок с разнообразными по форме навершиями в культурах поздней бронзы.

В контексте данного исследования проведение некоторых аналогий представляется вполне уместным. Особую близость к характеризуемым образцам из Приаралья и Западной Сибири показали булавки из ЮгоЗападного Туркменистана. На могильнике

Сумбар I обнаружена булавка с навершием, напоминающим древовидную скульптурку в виде расходящихся от тела булавки симметричных «побегов», увенчанных круглыми шишечками [Хлопин, 1983. С. 168. Табл. III, 15 ] (рис. 4, 1 ). Усложненный вариант такого навершия – булавка из погребального комплекса Пархай I [Хлопин, 2002. С. 314. Табл. 114, 5 ], на которой древовидный символ оканчивается крестовидной (солярной?) фигурой с дополнительными «побегами» (рис. 4, 2 ). Наконец, еще одна бронзовая булавка (из могильника Сумбар II) имеет на-вершие в виде креста, заключенного в окружность [Хлопин, 1983. С. 209. Табл. L, 10 ] (рис. 4, 3 ).

По данным И. Н. Хлопина, такие булавки «расположены в непотревоженных могилах на груди или перед лицом погребенного... По-видимому, ими скалывали на груди какие-то одежды, скорее всего, напоминающие плащи...» [Хлопин, 1983. С. 26]. Важно, что именно в такой позиции обнаружена и булавка в могильнике Старый Сад (см. рис. 1, 1 ).

Учитывая время бытования сумбарской культуры эпохи поздней бронзы Юго-Западного Туркменистана, где обнаружены эти предметы, можно предположить, что именно данная территория была местом, откуда мода на подобные предметы распространялась на север, северо-восток, опосредованно докатившись (вероятно, по Иртышскому коридору) до западносибирской лесостепи. Косвенным подтверждением этой гипотезы может служить еще и то обстоятельство, что бронзовые булавки с биспиральным навер-шием появились в данном регионе еще в раннем бронзовом веке [Хлопин, 2002. С. 41]. Они, несомненно, являются основой данной традиции, сохранявшейся в период поздней бронзы, но уже с видоизмененной формой навершия.

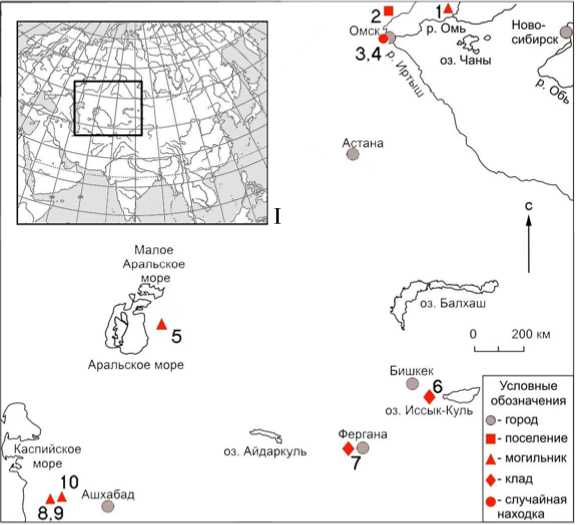

И. Н. Хлопиным проведена корреляция бронзовых булавок с навершием периода поздней бронзы Юго-Западной Туркмении с изделиями из Ирана и юго-восточных областей Средней Азии [Там же. Рис. 13]. Результаты наглядно демонстрируют специфику форм наверший, позволяющую говорить о возможных семантических связях населения Приаралья. Картографирование распространения подобных булавок в азиатском регионе (рис. 5) выявило два района их концентрации. Первый включает в себя

Рис. 5. Карта-схема распространения булавок с навершием: I – местонахождение района распространения булавок на карте Евразии; II – местонахождение памятников с булавками с навершиями ( 1 – Старый Сад; 2 – Инберень VI; 3 , 4 – Омская Стоянка; 5 – Северный Тагискен; 6 – Шамшинский клад; 7 – Хакский клад; 8 – Сумбар I; 9 – Сумбар II; 10 – Пархай I)

II

Среднее Прииртышье и часть Обь-Иртыш-ского междуречья. Ко второму относятся Южный Казахстан, Туркмения, Ферганская долина. Между этими двумя регионами существует лакуна (Северный и Центральный Казахстан), где вещи подобного типа пока не выявлены.

Таким образом, бронзовая булавка с на-вершием, обнаруженная в погребальном комплексе могильника восточного варианта пахомовской культуры Старый Сад, свидетельствует о юго-западных связях ее носителей посредством этнокультурного воздействия бегазы-дандыбаевцев на северных соседей, обитающих в восточной части юга Западносибирской равнины в конце бронзовой эпохи – начале раннего железного века.

Список литературы Бронзовая булавка из погребального комплекса могильника восточного варианта пахомовской культуры старый сад

- Абрамова М. Б., Стефанов В. И. Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 103-130.

- Итина М. А. Ранние саки Приаралья // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.: Наука, 1992. С. 31-46.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т. Мавзолеи Северного Тагискена. Поздний бронзовый век Нижней Сырдарьи. М.: Вост. лит. РАН, 2001. 295 с.

- Кожумбердиев И., Кузьмина Е. Е. Шамшинский клад эпохи поздней бронзы в Киргизии // СА. 1980. № 4. С. 140-153.

- Коников Б. А. Археологический комплекс Омская Стоянка: в поисках тысячелетий. Омск: б/и, 2014. 200 с.

- Молодин В. И. Древнее искусство Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1992. 191 с.

- Молодин В. И., Пилипенко А. С., Журавлев А. А., Трапезов Р. О., Ромащенко А. Г. Генофонд мтДНК представителей восточного варианта пахомовской культуры // Археология, этнография, антропология Евразии. 2012. № 4. С. 62-70.

- Омская Стоянка. Альбом. Омск: б/и, 2013. 244 с.

- Сорокин С. С. Хакский клад // Сообщения Государственного Эрмитажа. Л.: Искусство, 1960. Вып. 19. С. 28-31.

- Хлопин И. Н. Юго-Западная Туркмения в эпоху поздней бронзы. По материалам сумбарских могильников. Л.: Наука, 1983. 241 с.

- Хлопин И. Н. Эпоха бронзы Юго-Западного Туркменистана. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. 336 с.

- Чикишева Т. А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита - раннего железного века: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 2010. 50 с.