Бронзовые антропоморфные статуи из жертвенных ям Саньсиндуя

Автор: Варенов Андрей Васильевич, Гирченко Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены уникальные находки культуры Саньсиндуй, относящейся к эпохе бронзы и распространенной в пров. Сычуань (КНР) - бронзовые антропоморфные статуи, встреченные в жертвенной яме JK2 на эпонимном памятнике. Авторы считают статуями ростовые изображения человека (а не отдельных частей его тела, например, голов) общей высотой не менее 50 см, смонтированные из предварительно отлитых деталей. Отлитые в один прием изваяния меньшего размера они предлагают называть статуэтками. Конструктивные особенности бронзовых антропоморфных статуй Саньсиндуя позволяют синхронизировать время их создания с бытованием бронзовых масок типов A и C, а также бронзовых «деревьев духов» № 2 и 1, поскольку при их изготовлении применялись одни и те же технологические приемы. Статую человека с птичьими когтями на ногах, в которых зажаты змееподобные существа с птичьими головами, предложено интерпретировать при помощи древнеиндийского мифа о Гаруде. Статуя в зооморфном головном уборе рассматривается как иллюстрация к мистерии о владыке саньсиндуйского подземного мира, подобной по форме современной мистерии цам.

Китай, бронзовый век, культура саньсиндуй, пров. сычуань, антропоморфные статуи, жертвенные ямы, бронзолитейное искусство, мифология, ритуал

Короткий адрес: https://sciup.org/147219760

IDR: 147219760 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Бронзовые антропоморфные статуи из жертвенных ям Саньсиндуя

Саньсиндуй – своеобразная культура эпохи развитой бронзы на равнине Чуаньси, в окрестностях г. Чэнду, административного центра пров. Сычуань в КНР. Яркую самобытность ей придает наличие бронзовой антропоморфной скульптуры. В статье предполагается описать технологию отливки антропоморфных статуй, привязать их к одному из выделенных нами ранее этапов эволюции бронзолитейного искусства Саньсиндуя и попытаться раскрыть семантику.

Относительная хронологияантропоморфных статуй Саньсиндуя

В данной работе под термином «антропоморфные статуи» понимаются смонтированные из предварительно отлитых деталей ростовые изображения человека (а не отдельных частей его тела, например, лицевых масок или голов), общая высота которых (с учетом утраченных ныне элементов) превышала 50 см. Ростовые изображения человека меньшего размера, отлитые целиком, в один прием, мы предлагаем называть статуэтками. В Саньсиндуе найдено три антропоморфных статуи, все в жертвенной яме JK2 [Саньсиндуй, 1999. С. 162–173].

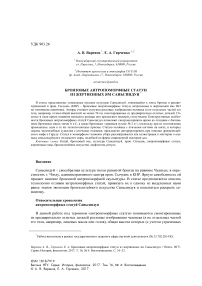

Большая статуя стоящего на постаменте человека – 1 экз. Обр. К2(2):149, К2(2):150. Скульптура общей высотой 260,8 см. Фигура стоящего человека имеет высоту 180 см (рис. 1).

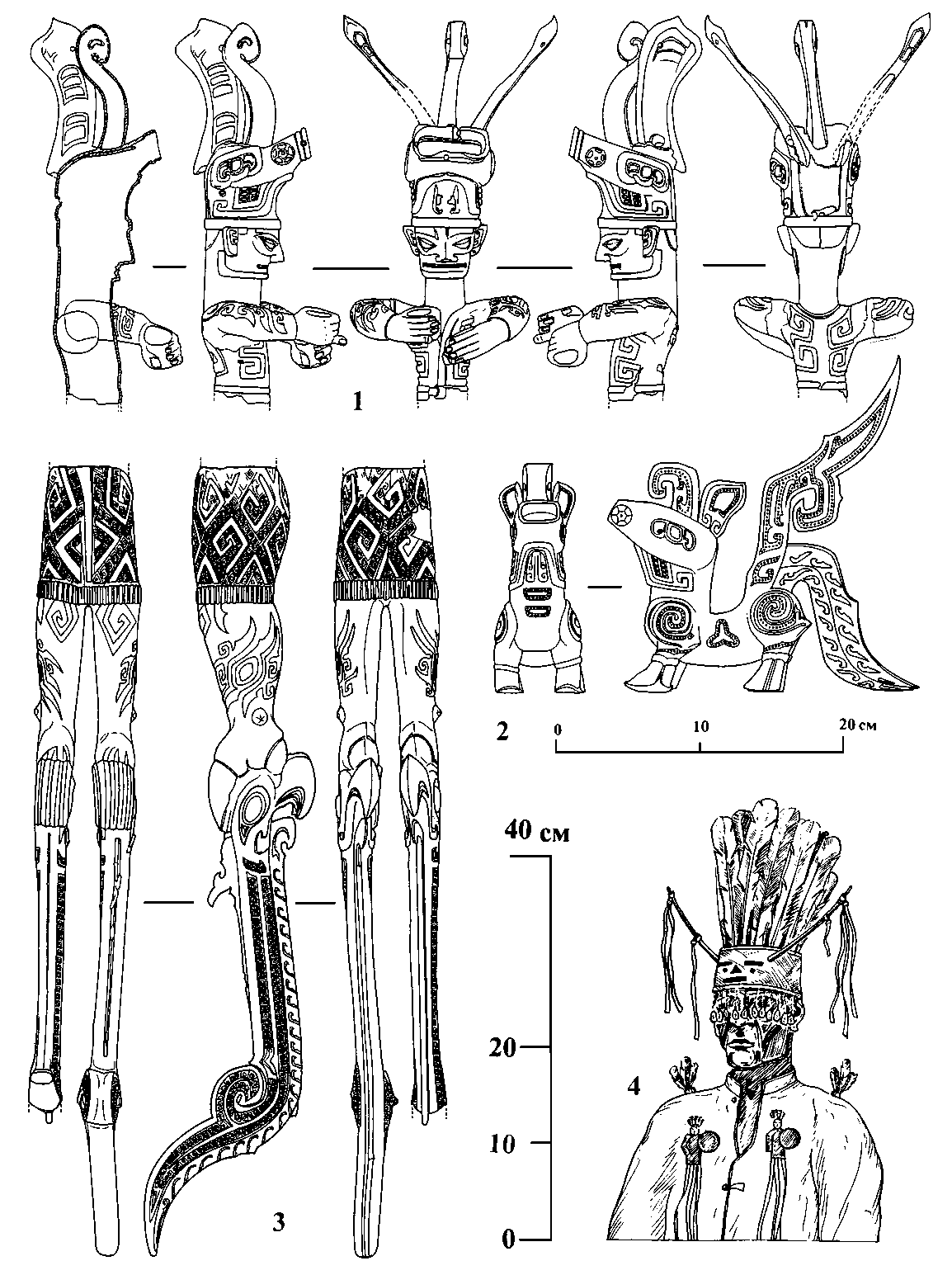

Антропоморфная статуя с зооморфным головным убором – 1 экз. Обр. К2(3):264. Сохранилась верхняя половина человеческой фигуры общей высотой 40,2 см (рис. 2, 1 ). На человека надета шапка в виде звериной головы. Человеческая фигура по стилю исполнения и положению рук сходна с большой бронзовой статуей стоящего на постаменте человека (рис. 3, 2 ). Ширина между локтями человеческой фигуры 18,4 см [Там же. С. 164–169].

Статуя человека с птичьими когтями на ногах – 1 экз. Обр. К2(3):327. У статуи отсутствует верхняя половина туловища. Ее ноги, заканчивающиеся когтями, прилиты к птичьим головам змееподобных существ, нижняя часть тела плотно завернута в узкую короткую юбку (рис. 2, 3 ). Узор на юбке и телах змееподобных существ густо окрашен алой киноварью, голени покрыты негативным орнаментом, заполненным черным пигментом (рис. 3, 1 ). Сохранившаяся высота человеческой фигуры 30 см, высота птиц-змей 51,4 см, общая высота 81,4 см [Саньсиндуй, 1999. С. 169].

Бронзовые антропоморфные статуи в жертвенной яме JK2 представлены единичными экземплярами, а в жертвенной яме JK1 статуй вообще нет, что ограничивает возможности разработки их типологии и построения относительной хронологии. Однако тождество использованных при отливке антропоморфных статуй технологических приемов с методами создания некоторых типов больших бронзовых масок и «деревьев духов» позволяет их синхронизировать, и тем самым привязать статуи к разработанной нами относительной хронологии бронзовых масок и деревьев.

У статуи с зооморфным головным убором отдельно отлиты длинные звериные уши головного убора и его центральный элемент в виде слоновьего хобота. Головной убор, голова и тело человека у этой статуи представляют собой единую деталь, отлитую в двустворчатой форме. Вертикальный литейных шов проходил через центр лица, его лоб, нос и губы, и особенно заметен на затылке, в районе прически. Отдельно отливались также сжатые в кулаки руки. Все предварительно отлитые элементы вставлены в специальные прорези на головном уборе и на теле человека и закреплены там при помощи покровного литья (рис. 2, 1 ).

Рис. 1. Большая бронзовая статуя стоящего на пьедестале человека (по: [Сань-синдуй…, 2006. Илл. 13])

Статуя человека с птичьими когтями на ногах смонтирована из пяти частей: двух птиц-змей, двух ступней, заканчивающихся когтистыми птичьими лапами и одетой в юбку нижней половины человеческого тела (включая и ноги до щиколоток). Птицы-змеи прилиты к схватившим их когтистым лапам, а последние закреплены в двустворчатой форме для отливки человеческого тела. Вертикальные литейные швы прошли спереди и сзади по центру юбки (рис. 2, 2 ).

Технологические приемы, примененные при создании статуи с зооморфным головным убором и статуи с птичьими когтями на ногах совпадают с приемами, использованными для отливки бронзовых масок типов A и C. В последнем случае предварительно отлитые элементы (уши) вставлялись в специальные прорези, сформированные в процессе отливки на лицах, и закреплялись там методом покровного литья [Варенов, Гирченко, 2013. С. 21]. Похожие методы соединения предварительно отлитых деталей использованы и при создании бронзо-

Рис. 2. Бронзовые антропоморфные статуи Саньсиндуя и их аналоги: 1 – статуя в зооморфном головном уборе, 2 – зооморфное существо (нижний ярус «священного алтаря»), 3 – статуя с птичьими когтями на ногах, 4 – тувинский шаман в рогатом головном уборе ( 1–3 – по: [Саньсиндуй…, 1999. С. 167, 171, 233, рис. 84, 87, 129]; 4 – по: [Вайнштейн, 1991. С. 272, рис. 120, 4 ]; 1 и 3 – в одном масштабе. Здесь и далее масштабирование рисунков и компоновка таблиц выполнены А. В. Вареновым)

Рис. 3. Бронзовые антропоморфные статуи из Саньсиндуя: 1 – статуя с птичьими когтями на ногах; 2 – статуя в зооморфном головном уборе (по: [Чэнь Дэань, 2000. С. 16, 17], разный масштаб)

вых «деревьев духов» [Варенов, Гирченко, 2015. С. 18]. Сходство технологии позволяет синхронизировать создание статуй Саньсиндуя со II стадией эволюции бронзовых масок и бронзовых деревьев.

Интерпретация бронзовых статуй Саньсиндуя

Ранее мы наметили два возможных пути реконструкции мировоззрения древних на археологическом материале: 1) соотнесение сложной композиции с законченным мифологическим текстом; 2) интерпретация, исходящая из структуры самого изделия, а также мифологических и ритуальных аналогий из других культур [Варенов, Гирченко, 2009. С. 245–247]. В данной статье задействованы оба подхода.

Статуя человека с птичьими когтями на ногах находит параллели в мифологии древней Индии. Там прародителя и царя всех птиц, божественного орла Гаруду, вахану (ездовое животное) Вишну (рис. 4) 1, представляли с человеческим телом, одетым ниже пояса в узкую юбку (типа саронга), но с птичьим клювом вместо носа на лице, с крыльями и когтистыми лапами, которыми заканчиваются ноги [Гринцер, 1991. С. 266]. Мифологемы о Гаруде хорошо объясняют особенности изображения существ, которых статуя из Саньсиндуя держит в своих когтистых лапах. Китайские исследователи единодушно объявляют их «птицами». Но «птичьи» у данных созданий только головы с клювами. Тела же вполне «змеиные» или «драконьи», и нет даже намеков на птичьи крылья или лапы.

По версии, изложенной в «Махабхарате» (Кн. I), Вината, мать Гаруды, вместе с ним обманом попала в рабство к своей сестре Кадру, матери тысячи змеев-нагов, и ее потомству [Темкин, Эрман, 1982. С. 66–67, 250]. Саньсиндуйская статуя может иллюстрировать одну

Рис. 4 . Современные изображения Гаруды: 1 – Гаруда, несущий на спине бога Вишну; 2 – Гаруда, несущий на спине бога Вишну и его супругу богиню Лакшми

Рис. 5. Персонажи современной мистерии цам : 1 – быкоголовый Чойджал (Ямараджа) – правитель и судья подземного мира мертвых; 2 – Гаруда (Хангарид) со змеем-нагом в клюве (по: http://asiarussia.ru/news/8432/ )

из следующих мифологем, связанных с Гарудой: 1) перенос змей на остров посреди океана;

-

2) похищение у богов амриты по приказу змей.

В первом случае Кадру и змеи потребовали, чтобы Гаруда перенес их на прекрасный остров посреди океана, что и было исполнено. Птичьи с клювами головы змееподобных существ в когтях у саньсиндуйского изваяния могут отражать тот факт, что на самом деле Гаруда и змеи-наги – единокровные братья. У них общий отец, мудрец Кашьяпа, а матери – родные сестры. В другой легенде в качестве условия освобождения из рабства Гаруды и его матери змеи выдвинули похищение для них у богов напитка бессмертия – амриты. Гаруда проник на небеса и растерзал своими когтями двух драконов, стерегущих сосуд с амритой [Темкин, Эрман, 1982. С. 70].

Зооморфный головной убор другой бронзовой статуи представляет одно из существ сань-синдуйской мифологии (рис. 2, 2 ). И у существа, и у головного убора длинные, торчащие в стороны под углом уши, между которыми на лбу помещена деталь в виде закручивающегося на конце вперед рога или хобота и вытянутая морда с широко раскрытой беззубой пастью. По сторонам пасти в том и в другом случае расположено по круглой розетке с вписанным в нее звездчатым символом, а ниже головы по бокам шеи – U-образные узоры. Продолговатые глаза с опущенными вниз закругленными углами также в обоих случаях идентичны.

Скульптурное изображение фантастического существа является деталью «священного алтаря», который можно считать моделью мироздания, как его себе представляли саньсиндуй-цы [Гирченко, Варенов, 2015. С. 215–216]. Размещенное в его самом нижнем ярусе зооморфное существо, которое крупнее всех других фигур данной композиции, явно носило хтонический характер, изображая владыку подземного мира. Тогда статуя в зооморфном головном уборе представляет этого же владыку, но в его антропоморфной ипостаси.

Данное изваяние может свидетельствовать и о наличии в Саньсиндуе ритуального действа, схожего по форме с японским театром масок гигаку или с мистерией цам (рис. 5) 2. В шаманских практиках также используются маски и / или рогатые головные уборы, подчас весьма схожие с саньсиндуйскими, что, скорее всего, отражает шаманскую подоснову сань-синдуйских верований. Приведенный в качестве примера головной убор тувинского шамана (рис. 2, 4 ) похож и на стоящую на постаменте большую статую из Саньсиндуя (цилиндрическая основа с воткнутым в нее вертикально пучком перьев), и на статую в зооморфном головном уборе (личина и торчащие в стороны по бокам от нее «рога» из веточек и лент). Все эти атрибуты (рога, перья, личины) несли защитные функции и служили для запугивания злых духов [Вайнштейн, 1991. С. 271].

Однако нам не известны примеры, чтобы шаман для запугивания своих потусторонних противников применял маскировку, скажем, под владыку подземного мира Эрлика. А именно такую маскировку и отражает саньсиндуйская статуя в зооморфном головном уборе. Кроме того, отправление культа в Саньсиндуе происходило в стенах пышно обставленного антропоморфными статуями и другими бронзовыми атрибутами храма, для которого должны быть характерны регулярные богослужения с устойчивым ритуалом, и где шаманские практики, основанные на личном экстатическом опыте и экспромте, оказываются малоприменимы.

Учитывая место находки статуи – среди остатков инвентаря храма – речь не идет и о герое светского театрального спектакля, хотя в истоках многих традиционных масочных театров из разных районов мира действительно лежат мистерии. Например, в современной Монголии театрализованные представления с участием персонажей цама могут проходить не только как раньше – обязательно по религиозным праздникам, лишь при монастырях и храмах (рис. 5, 1 ), но и на центральной площади Улан-Батора при праздновании дня города, с Гарудой (символом и покровителем монгольской столицы, изображенным на ее гербе) в качестве главного героя (рис. 5, 2 ).

Список литературы Бронзовые антропоморфные статуи из жертвенных ям Саньсиндуя

- Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука, 1991. 296 с.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Культовые бронзы Саньсиндуя и пути их семантической интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. Т. XV. С. 246-251.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые маски, маскоиды и личины из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 4: Востоковедение. С. 19-30.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 13-23.

- Гирченко Е. А., Варенов А. В. Бронзовые «священные алтари» и «святилища духов» из жертвенных ям Саньсиндуя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. Т. 21. С. 214-219.

- Гринцер П. А. Гаруда // Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. С. 266.

- Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы древней Индии. М.: ГРВЛ, 1982. 272 с.

- Саньсиндуй цзисыкэн [三星堆祭祀坑 ] Жертвенные ямы Саньсиндуя. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1999. 628 с. (на кит. яз.)

- Саньсиндуй яньцзю [三星堆研究 ]. Исследования Саньсиндуя. Чэнду: Тяньди чубаньшэ, 2006. Вып. 1. 282 с., 32 л. ил. (на кит. яз.)

- Чэнь Дэань. Саньсиндуй: гу шу вангодэ шэнди [陈德安。三星堆:古蜀王国的圣地 ]. Саньсиндуй: священная земля древнего царства Шу. Чэнду: Сычуань жэньминь чубаньшэ, 2000. 124 с. (на кит. яз.)