Бронзовые бляшки с изображением антропоморфных личин из Чуйской долины

Автор: Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются находки бронзовых подвесных бляшек, на которых изображены мужские лица. Они были изучены в ходе экспедиционной поездки в собрании музея «Раритет» в столице Кыргызстана Бишкеке. Некоторые из них показаны с усами и бородой, в сферических головных уборах с выступом на куполе. Вероятно, подобным образом изображены металлические шлемы. Данные археологические находки были в последние годы обнаружены в Чуйской долине. В статье рассмотрены основные события истории изучения бронзовых бляшек с антропоморфными личинами на территории Южной Сибири и Восточной Европы. Прослежены подобные находки в памятниках культуры енисейских кыргызов на территории Саяно-Алтая. Находки из Чуйской долины свидетельствуют о наличии схожих предметов декоративного искусства в культурах средневековых кочевников Минусинской котловины, степного Алтая и Тянь-Шаня.

Бронзовые подвесные бляшки, изображения мужских бородатых лиц, шлемы, чуйская долина, республика кыргызстан

Короткий адрес: https://sciup.org/14522361

IDR: 14522361 | УДК: 903.

Текст научной статьи Бронзовые бляшки с изображением антропоморфных личин из Чуйской долины

В числе предметов торевтики, характерных для культур тюркоязычных кочевых этносов Саяно-Алтая, Западной Сибири и Казахстана VIII–X вв., енисейских кыргызов и кимаков, встречаются бронзовые подвесные бляшки, на которых изображены анфас антропоморфные личины. Среди них имеют- ся бронзовые, позолоченные сбруйные бляхи сердцевидной формы, украшенные растительным орнаментом, в центральной части которых размещено барельефное изображение человеческого лица с узкими глазами, прямым носом, приоткрытым ртом, узкими усами, концы которых загнуты к верху. Од- ним из первых в 1861 г. обратил внимание на подобные бляхи и бляшки с изображением антропоморфных личин В. Радлов [Король, 2008, приложение 10, табл. VIII, 2–7, 21; XI, 10]. В конце XIX в. Д.А. Кле-менц обратил внимание на находки таких блях в Минусинской котловине, оказавшихся в собрании Минусинского музея [1886, табл. XI, 10]. Одна из сердцевидных орнаментированных блях с антропоморфной личиной была опубликована известным ученым из Финляндии А.М. Талльгреном [1917, рl. IX, 18]. Через несколько десятилетий, в 1930-х гг. к изучению южносибирских блях с личинами обратился другой исследователь, А. Сальмони, который отметил на этих изображениях иранское и китайское влияние [Кызласов, Король, 1990, с. 126]. В середине ХХ в. находки подобных бляшек со Среднего Енисея и Алтая были приведены в книгах Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева [Евтюхова, 1948, с. 72; рис. 142, 143; Киселев, 1949, с. 359; рис. 3]. С.В. Киселев считал, что это были изделия южносибирского производства. Об этом свидетельствует «кыргызская техника» и распространение в Сая-но-Алтае [Киселев, 1949, с. 360]. В 1990 г. бляхи и бляшки с антропоморфными личинами из памятников культуры енисейских кыргызов в Южной Сибири были проанализированы Л.Р. Кызласовым и Г.Г. Король. Они классифицировали их на восемь групп, датировали эти изделия IX–X вв., отнесли к кыргызской и сросткинской культурам [Кызласов, Король, 1990, с. 126–129]. В дальнейшем Г.Г. Король уточнила стилистические особенности некоторых групп блях и бляшек с антропоморфными личинами, хронологию их бытования в пределах IX – XI вв., привела аналогии им из Восточной Европы [Король, 2008, с. 95–113]. В статье Д.Г. Савинова отмечено наличие схожих сердцевидных блях и подвесных бляшек с антропоморфными личинами в кыргызской и сросткинской культурах [1978, с. 223–224]. Отдельные находки бляшек с антропоморфными личинами IX–X вв. из Минусинской котловины были рассмотрены одним из авторов настоящей статьи в качестве предметов, связанных с отправлением религиозных культов енисейских кыргызов и кимаков [Худяков, 1987, с. 67–68; рис. 1–5; 1998, с. 55, рис. 7, 47; 2015а, с. 51, 54; рис. 10, 47; 2015б, с. 146–148].

В ходе экспедиционной поездки в августе 2016 г. в Кыргызстан авторам настоящей статьи удалось исследовать несколько бронзовых подвесных бляшек с изображением антропоморфных личин в собрании частного музея «Раритет» в г. Бишкеке*. Четыре наиболее хорошо сохранившиеся и вы- разительные антропоморфные бляшки из состава изученной коллекции являются объектом анализа в данной статье.

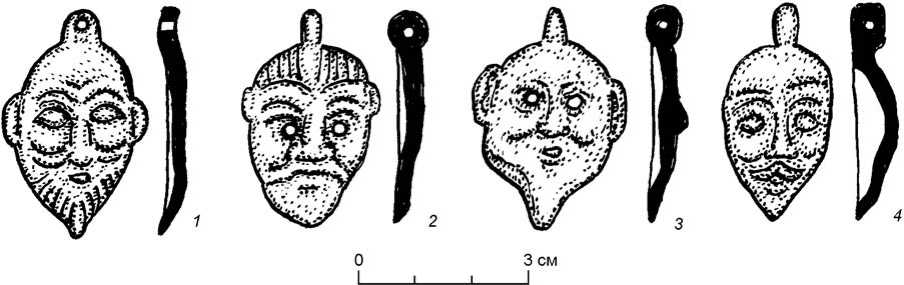

Все исследуемые бляшки были найдены современными собирателями на территории Чуйской долины. Точное местонахождение этих находок неизвестно. Они могут происходить с поверхности средневековых городищ или кочевнических захоронений. Все они литые, барельефные с петлями и отверстием для подвешивания в их верхней части. У первой бляшки петля расположена в той же плоскости, что и сама личина. У остальных трех бляшек петли расположены перпендикулярно антропоморфной личине.

У первой бляшки выделена лобная часть головы сферической формы, угловатая морщина на лбу, дуговидные брови, миндалевидные глаза, прямой нос, щеки, маленький рот. По сторонам головы показаны выступающие над щеками уши полуовальной формы. На нижней части бляшки наклонными полосками показана борода с приостренным концом (см. рисунок, 1 ).

У второй бляшки также выделена сферическая передняя часть головы, на которой нанесены вертикальные полосы. Вероятно, таким образом показаны зачесанные в сторону затылка волосы, или, возможно, головной убор. Ниже, с обеих сторон головы выделены маленькие, полуовальной формы уши. Ниже лба изображены широкие дуговидные брови и маленькие округлые глаза. Между ними выделен крупный нос с широкими ноздрями, ниже которого показаны большие, широкие усы. Под усами показана нижняя губа. Нижняя часть бляшки завершается овальным подбородком. Возможно, что лицо должно быть с бородой, но волосы на бороде никак не выделены (см. рисунок, 2 ).

Третья бляшка, по сравнению с остальными подвесками, выглядит несколько необычно. У нее показан невысокий сферический лоб, по сторонам выступают непропорционально большие уши полуовальной формы с выделенными ушными раковинами, на лицевой части бляшки намечены маленькие брови и округлые глаза, прямой нос, щеки и маленький рот с приоткрытой, полуовальной нижней губой. В нижней части бляшки выделена выступающая бородка, треугольным клинышком (см. рисунок, 3 ).

Четвертая бляшка, как и две предыдущих, имеет перпендикулярно расположенную петлю для подвешивания на сферической верхней части. В отличие от других бляшек, у этой подвески не выделены уши. В центральной части бляшки показаны круп-

Бронзовые бляшки с изображением антропоморфных личин из Чуйской долины (из собрания музея «Раритет»).

ные, дуговидные брови, миндалевидные глаза, прямой нос, щеки. Ниже показаны неширокие, вероятно, подстриженные, усы со слегка загибающимися кверху концами, приоткрытый рот с полуовальной нижней губой и острый подбородок. Вероятно, он воспроизведен с невыделенной острой бородкой (см. рисунок, 4 ).

Поскольку все бляшки были обнаружены в Чуйской долине вне археологических комплексов, для определения хронологии их бытования и культурной принадлежности необходимо обратиться к аналогиям на сопредельных территориях в пределах Центрально-Азиатского историко-культурного региона. В 1940-х гг. С.В. Киселев отнес подобные бляшки, наряду с изображениями всадников с оружием, к IX–X вв. [Киселев, 1949, с. 358, 360]. Л.Р. Кызласов и Г.Г. Король высказались в пользу датировки бляшек с антропоморфными личинами в пределах VIII–X вв. Они отметили находки подобных подвесок в памятниках IX–X вв. на Алтае [Кызласов, Король, 1990, с. 127, 129]. В дальнейшем Г.Г. Король отне сла некоторые бляшки с личинами в Саяно-Алтае к VIII–X вв., а в целом к IX–XI вв. [2008, с. 95, 104]. Судя по датированным аналогиям из археологических памятников Саяно-Алтае, исследуемые бляшки с антропоморфными личинами можно с определенной долей уверенности отнести к завершающему периоду эпохи раннего Средневековья, к IX–X вв. н.э.

В свое время А. Сальмони высказывал удивление по поводу изображения на подобных бляшках европеоидных лиц с густыми бородами. Как было отмечено выше, он высказал предположение, что в антропоморфных бляшках из Южной Сибири прослеживается североиранское влияние, переданное китайцами, но в то же время предполагал, что местом их происхождения может быть Минусинская котловина [Киселев, 1949, с. 358; Кызласов, Король, 1990, с. 126]. Позднее С.В. Киселев высказался в пользу того, что предметы, из- готовленные кыргызскими мастерами в Х в., могли «оживляться и проникновением позднетанских, сунских, а также среднеазиатских произведений» [1949, с. 360]. В работе Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король бляшки с антропоморфными личинами отнесены к памятникам «тюхтятской культуры», однако изображенные на них «большеглазые» лица, напомнили им «портреты согдийцев» [1990, с. 127]. В книге Г.Г. Король среди выделенных ею групп бляшек с антропоморфными личинами некоторые отнесены к разным средневековым тюркским этносам Са-яно-Алтая и сопредельных районов [2008, с. 109]. Ею отмечены находки подобных бляшек в Восточной Европе [Там же, с. 112–114]. Поиск аналогий бляшкам с антропоморфными личинами из Чуйской долины дает основания для того, чтобы отметить подобные находки в составе предметных комплексов культур енисейских кыргызов и кимаков IX–X вв. [Савинов, 1978, с. 223–224].

Городские и ремесленные центры Чуйской долины могли быть местами, где схожие подвесные бляшки начали изготавливаться в начале эпохи раннего Средневековья [Король, 2008, с. 102–103]. В по следующий период изготовление подобных бляшек было освоено енисейскими кыргызскими и кимакскими мастерами. Они получили широкое распространение в культурах этих тюркоязычных этносов. В эпоху Кыргызского каганата, в IX–X вв., такие бляшки, используемые енисейскими кыргызскими воинами, получили широкое распространение во всем Центрально-Азиатском регионе, включая Притяньшанье.

Список литературы Бронзовые бляшки с изображением антропоморфных личин из Чуйской долины

- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). -Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. -110 с.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. -364 c. -(МИА; № 9).

- Клеменц Д. Древности Минусинского музея. Памятники металлических эпох; атлас. -Томск: , 1886. -21 табл.

- Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. -М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. -332 с.

- Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. -М.: Наука, 1990. -216 с.

- Савинов Д.Г. Этнокультурные связи енисейских кыргызов и кимаков в IX-X вв.//Тюркологич. сб. 1975. -М.: Наука, 1978. -С. 209-225.

- Худяков Ю.С. Шаманизм и мировые религии у кыргызов в эпоху средневековья//Традиционные верования и быт народов Сибири. XIX -начало XX в. -Новосибирск: Наука, 1987. -С. 65-75.

- Худяков Ю.С. Искусство средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии: учеб. пособие. -Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1998. -120 с.

- Худяков Ю.С. Искусство древних и средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии: учеб. пособие. -Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2015а. -98 с.

- Худяков Ю.С. Бляшки с антропоморфными личинами из междуречья Оби и Иртыша из собрания Великой Северной экспедиции//Aus Sibirien-2015: науч.-информ. сб. -Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2015б. -С. 146-148.

- Tallgren A.M. Collection Tovostine des antiquités préhistoriques de Minoussinsk conservés chez le Dr. Karl Hedman à Vasa. -Helsingfors: Sosieté Finlandais d’archaeologie, 1917. -93 p.