Бронзовые бляшки с изображением стреляющих всадников из Кыргызстана и Китая

Автор: Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуются новые находки бронзовых бляшек с изображением всадников, скачущих верхом на лошадях и стреляющих, обернувшись назад. Ранее подобные изображения были известны только на памятниках культуры енисейских кыргызов в Минусинской котловине. В ходе работы в музейных собраниях городов Ланьчжоу и Бишкека выявлены бронзовые бляхи с аналогичными изображениями стреляющих всадников, которые происходят из провинции Ганьсу в Китае и Чуйской долины в Кыргызстане, что дает возможность расширить ареал распространения подобных изображений в Центрально-Азиатском историко-культурном регионе и определить их использование всадниками не только из среды енисейских кыргызов, но и других тюркских кочевых этносов. Бляхи из Кыргызстана и Китая должны относиться ко времени существования государства карлуков, которое находилось на Тянь-Шане и в Семиречье в эпоху раннего Средневековья. Бляха из провинции Ганьсу входила в состав конского убранства. Назначение бляшки из Чуйской долины точно не установлено. Вероятно, она входила в число украшений костюмного комплекса или сбруйных принадлежностей. Подтверждено мнение предшествующих исследователей о том, что изображения стреляющих всадников являлись деталями охотничьих сцен, происходящих из кочевнической и иранской культурных традиций.

Бронзовые бляшки, скачущие всадники, иранская культурная традиция, древние тюрки, енисейские кыргызы, южная сибирь, центральная азия

Короткий адрес: https://sciup.org/147219077

IDR: 147219077 | УДК: 903.

Текст научной статьи Бронзовые бляшки с изображением стреляющих всадников из Кыргызстана и Китая

В культурах тюркских кочевых народов Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего Средневековья получили определенное распространение разнообразные художественные металлические изделия, которые служили украшением головных уборов, костюма и конской сбруи. Среди подобных вещей особое внимание привлекают бронзовые бляшки, изображающие всадников и верховых коней в парадном конском убранстве.

Первые находки бронзовых бляшек с изображением всадников на территории южных районов Сибири привлекли внимание европейских ученых и путешественников еще в начале XVIII в. [Зиннер, 1968. С. 51–52]. В дальнейшем немецкими исследователями, участниками Великой Северной экспедиции Санкт-Петербургской академии наук, была приобретена у бугровщиков бронзовая бляшка, передающая скачущего всадника с луком в руке, которая была найдена в одном из раскопанных курганов в междуречье Оби и Иртыша [Миллер, 1999. Рис. 24, 3]. Еще одна бронзовая подвесная бляшка с изображением панцирного всадника с копьем в руках из собрания из Прииртышья была введена в научный оборот европейскими учеными во второй половине XVIII в. [Молодин, Худяков, Борисенко, 2002. С. 46]. В первой половине XIX в. в Степном Алтае была найдена редкая бронзовая бляшка, изображающая пешего воина с луком в руках [Демин, 1989. С. 52]. В конце этого столетия была опубликована находка бляшки с изображением панцирного всадника из Минусинской котловины [Клеменц, 1886. Табл. VIII, 21]. В это же время находки нескольких бляшек с изображением конных воинов из Минусинской котловины и Степного Алтая были рассмотрены в работах ученых из Финляндии [Aspelin, 1890. Fig. 8, 9; Tallgren, 1917. Plan. IX, 10]. В 1920-е гг. бронзовая бляшка с изображением всадника была обнаружена в Забайкалье [Михно, Петри, 1929. С. 323, 326]. Позднее эта находка была детально проанализирована А. П. Окладниковым и сопоставлена им с изображениями всадников на средневековых петроглифах Восточной Сибири [1951. С. 143–144].

В этот же период бронзовые бляшки с изображением панцирных всадников с копьями в руках и щитами за спиной были найдены в ходе раскопок могильника Сростки в Верхнем Приобье [Горбунов, 2003. С. 9, рис. 36, 1 , 2 ]. Бронзовые бляшки с изображением панцирных всадников были включены в состав предметных комплексов культур населения эпохи раннего Средневековья Минусинской котловины и Алтая [Теплоухов, 1929. С. 55; Грязнов, 1930. С. 9]. В конце 1930-х гг. в ходе раскопок Копенского Чаа-Таса на Среднем Енисее в тайнике одного из курганов были обнаружены два набора бронзовых рельефных бляшек, в составе которых присутствуют изображения всадников, скачущих верхом на лошадях, мчащихся во весь опор, гонящихся за ними тигров, бегущих диких кабанов, архаров и других животных, а также стилизованных облаков и горных вершин. По аналогии с многофигурными композициями на костяных накладках из древнетюркского могильника Кудыргэ в Горном Алтае Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев реконструировали расположение этих бляшек на передних луках седел енисейских кыргызов [Евтюхова, Киселев, 1940. С. 49]. В 1960-х гг. была введена в научный оборот находка бляшки из Южногобийского аймака Монголии [Волков, 1965. С. 289]. В 1970-х гг. одна из бляшек была обнаружена в памятнике Гилево XII в Степном Алтае [Могильников, 2002. С. 31]. В это время находки бляшек из Верхнего Приобья, Степного Алтая и Восточного Казахстана были отнесены Д. Г. Савиновым к культуре кима-ков [Савинов, 1976. С. 97]. В 1980-х гг. были введены в научный оборот не издававшиеся ранее бронзовые бляшки с изображением всадников из собрания Минусинского музея [Худяков, 1980. Табл. L]. В это же время Ю. А. Плотниковым была сформулирована гипотеза, согласно которой бронзовые бляшки, которые передают изображения всадников с оружием, ведут свое происхождение от согдийской культурной традиции. Первоначально такие предметы изготавливались в согдийских городских ремесленных центрах Средней Азии. В эпоху раннего Средневековья они получили распространение в культурах древних тюрок, енисейских кыргызов, кимаков и других тюркоязычных кочевых этносов в Центрально-Азиатском историко-культурном региона [Плотников, 1982. С. 55–58]. Одна из бляшек была обнаружена в процессе раскопок в одном из средневековых погребений Бирского могильника на Южном Урале [Мажитов, Султанова, 1994. С. 113]. Другая бляшка была найдена в ходе раскопок средневекового городища Ходжент в Таджикистане [Древности Таджикистана, 1985. С. 327]. Еще одна подобная фигурка была обнаружена в городище Канка в Узбекистане [Буряков, Филанович, 1999. С. 86]. В ходе раскопок детского захоронения в кимакском кургане на памятнике Кондратьевка IV на территории Рудного Алтая бронзовые бляшки с изображением всадников были обнаружены в составе украшений головного убора [Алехин, 1998. С. 20]. В последние годы были проанализированы и опубликованы две неизвестные ранее находки бронзовых бляшек, изображающих всадников, с территории Монголии [Эрдэнэчулуун, Эрдэнэбаатар, 2011. Табл. 74, 419; Худяков, 2013. С. 209–211]. На территории Восточного Туркестана было найдено несколько бронзовых бляшек, изображающих взнузданных и оседланных лошадей. Эти находки экспонируются в музее г. Дуньхуан в Китае [Худяков, 1996. С. 185].

Обзор научных публикаций, в которых введены в научный оборот рассматриваемые бляшки, позволил установить, что такие вещи обнаружены к настоящему времени в Саяно-Алтае, Монголии, Забайкалье, Восточном Туркестане, Средней Азии и на Урале. Обнаружение подобных предметов в ходе раскопок в культурных слоях согдийских городов Ходжент и Канка подтверждает предположение о том, что они восходят к согдийской культурной традиции. В качестве образцов для них послужили изображения всадников на согдийских фресках. Однако бляшки с изображением всадников были рассчитаны на приобретение состоятельными древними тюрками [Плотников, 1982. С. 55–58]. В результате проведенного типологического анализа бляшек с изображением всадников, пешего воина и оседланных лошадей с территории Урала, Средней и Центральной Азии и Южной Сибири были определены особенности разных форм подобных предметов, среди которых были выделены изделия, относящиеся к культурам древних тюрок, енисейских кыргызов и кимаков и других тюркоязычных народов. Среди подобных находок самостоятельный интерес представляют бляшки, на которых изображены всадники, сидящие верхом на мчащиеся во весь опор быстроногих конях и стреляющие из луков, обернувшись назад [Борисенко, Худяков, 2008. С. 44–52].

До недавнего времени было известно только четыре таких бронзовых бляхи, которые были обнаружены в процессе раскопок в тайнике кургана № 6 на могильнике Копенский Чаа-тас в Минусинской котловине [Евтюхова, Киселев, 1940. С. 50]. Этот могильник, расположенный на левом берегу р. Енисей, отличается монументальностью курганных насыпей и богатым сопроводительным инвентарем, обнаруженным в некоторых раскопанных курганах. Возможно, на этом кладбище хоронили своих родственников представители правящего рода енисейских кыргызов. Как установили исследователи данного памятника, эти бляхи входили в состав отмеченных выше многофигурных композиций. Среди большой группы бегущих животных выделяются фигуры тигров, гонящихся за всадниками, которые, обернувшись назад, пытаются поразить кошачьих хищников стрелами. В композиции представлено еще несколько других бегущих хищных и копытных диких животных. Согласно убедительной реконструкции, предложенной Л. А. Евтюховой и С. В. Киселевым, эти композиции украшали передние луки двух седел, на которых были воспроизведены сцены богатырской охоты, подобные гравированным рисункам на костяных седельных пластинах из древнетюркского могильника Кудыргэ в Горном Алтае [Евтюхова, Киселев, 1940. Рис. 54; Евтюхо-ва, 1948. Рис. 80, 87, 88; Киселев, 1949. Табл. VIII, 1, 2]. Исследователи проследили аналогии копенским рельефам в декоративно-прикладном искусстве сасанидского Ирана и китайской империи Тан и выделили композиционные элементы, которые могут восходить к похожим изображениям сцен охоты в искусстве древних тюрок Горного Алтая [Евтюхова, Киселев, 1940. С. 51–52; Евтюхова, 1948. С. 51–52; Киселев, 1949. С. 352, 354–355]. Среди отмеченных исследователями аналогий особый интерес представляют китайские бронзовые зеркала и сосуды, на которых имеются изображения конных лучников и охотничьих сцен. К числу подобных изделий Л. А. Евтюховой был отнесен известный «кубок Мессершмидта», обнаруженный на Енисее. Судя по имеющимся изображениям этого сосуда, он изготовлен китайскими ремесленниками. На тулове данного предмета изображены сцены охоты, среди которых есть несколько изображений конных охотников, в том числе всадника, стреляющего разворотом назад, приобретенный Д. Г. Мессершмидтом во время его путешествия по Сибири в начале XVIII в. [Messerschmidt, 1962; Евтюхова, 1948. Рис. 85]. Эта находка и изображения конных охотников на ней неоднократно анализировались европейскими и российскими исследователями [Strahlenberg, 1975. Tab. III, E; IV; Brentjes, 1986. S. 6; Шафрановская, 1965. Рис. 3; Борисенко, Худяков, 2005. С. 77–78].

Помимо ранее отмеченных исследователями аналогий изображений сцен богатырской охоты и всадников-лучников, стреляющих с поворотом назад, в настоящее время можно предложить для изучения и другие предметы торевтики из музейных собраний Китая и Кыргызстана, на которых представлены схожие сюжеты, которые ранее не привлекали внимания ученых.

В 1990 г., во время посещения музея провинции Ганьсу в г. Ланьчжоу в КНР, автору настоящей статьи, принимавшему участие в работе международной экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь», удалось осмотреть археологические экспонаты из многих памятников древних и средневековых культур, изученных в этом районе [Худяков, 2002. С. 411].

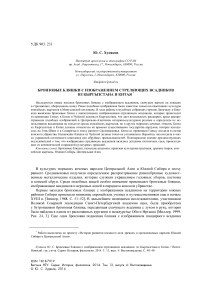

В одной из витрин этого музея, в которой представлены находки, относящиеся ко времени правления в Китае средневековых династий Суй и Тан, экспонировалась бронзовая позолоченная сбруйная бляха, на которой нанесено изображение всадника, стреляющего, обернув- шись назад. Бляха была снабжена в верхней части полукруглой петлей для крепления к сбруйному ремню, по ее краям было несколько округлых выступов и приостренный конец в нижней части. На поверхности бляхи имеется несколько изображений, часть которых просматривается нечетко. В верхней, расширенной части бляхи, по ее краям, расположены изображения, напоминающие стилизованные облака. В центральной части бляхи, при подходе к ее нижнему концу, была воспроизведена фигура скачущего всадника. Он изображен сидящим верхом на стремительно мчащемся во весь опор быстроногом коне, слева направо. У коня выделена голова, шея, туловище, четыре ноги и хвост. У фигуры всадника показана голова, правая рука, которая держит за середину кибить сложного лука, с вогнутой серединой, выгнутыми плечами и загнутыми концами, с настороженной стрелой и острым, удлиненным наконечником. Выше этого изображения, в центральной и верхней частях бляхи, расположены нечеткие фигуры животного и второго всадника. Одно из этих изображений напоминает мчащегося кошачьего хищника. Выше нее, в верхней части бляхи, изображена еще одна фигура, напоминающая всадника, также стреляющего, обернувшись назад (см. рисунок, 1, 2).

Бляхи подобной сердцевидной формы применялись в качестве подвесок для сбруйных ремней. Близкие по форме бляхи встречаются в составе сбруйных наборов в памятниках древних тюрок и енисейских кыргызов, относящихся к эпохе раннего Средневековья [Худяков, 2004. С. 77]. По нашему мнению, бронзовая подвесная сбруйная бляха была обоснованно отнесена создателями музейной экспозиции к эпохе раннего Средневековья. Можно предположить, что эта бляха была изготовлена китайскими мастерами, но могла использоваться в качестве принадлежности конского убранства древнетюркскими кочевниками, населявшими данный район в эпоху раннего Средневековья.

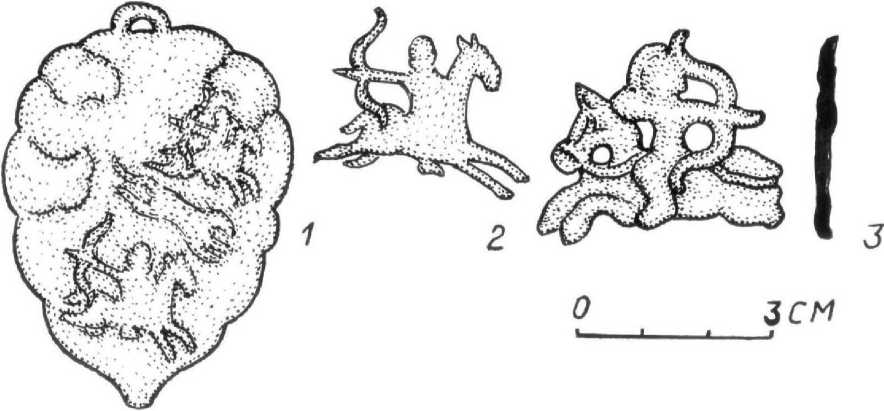

Другая бронзовая бляшка с изображением скачущего всадника, развернувшего свой корпус назад и стреляющего из лука, была осмотрена и изучена автором настоящей статьи во время посещения археологического музея Кыргызско-Российского славянского университета в г. Бишкеке в 2012 и 2013 г. с любезного разрешения его сотрудников.

Фигура этого всадника показана сидящей на спине у лошади, с разворотом корпуса назад и согнутыми в коленях ногами. Ступни всадника прижаты к туловищу коня. Левой рукой всадник держит середину кибити сложного лука, правой рукой, согнутой в локте, натягивает тетиву. Кибить изображена с вогнутой серединой, выгнутыми в направлении полета стрелы

Бронзовые бляшки с изображением стреляющих всадников:

1 – бляшка из музея провинции Ганьсу в Китае; 2 – прорисовка всадника на бляшке из музея провинции Ганьсу;

3 – бляшка из Чуйской долины в Кыргызстане плечами и круто загнутыми концами. За пределы середины кибити лука выступает наконечник стрелы. Тетива лука и древко стрелы не выделены. На голове у всадника воспроизведена неширокая полоса, похожая на гребень головного убора, напоминающего башлык. Конь показан скачущим галопом. Передние ноги лошади изогнуты в коленных суставах, копыта направлены вперед. Голова и шея коня приподняты и ориентированы вперед. На голове и шее лошади выделены ремни узды и поводья, которые опущены всадником, поскольку он обеими руками держит кибить лука и натягивает тетиву. Задние ноги и хвост коня обломаны. На крупе коня изображен подфейный ремень (см. рисунок, 3). На тыльной стороне бляшки не обнаружено каких-либо приспособлений для крепления. Есть основания предполагать, что эта бляшка нашивалась на какую-то органическую основу и могла использоваться в качестве украшения костюма или конского убранства.

Эта бляшка была приобретена сотрудниками музея у одного из местных собирателей древностей. Точное происхождение данной находки не известно. По имеющейся информации, эта бляшка, вероятнее всего, была обнаружена на территории Чуйской долины в Кыргызстане. По аналогии с копенскими бляхами, данная находка может быть отнесена к эпохе раннего Средневековья.

Судя по обнаружению таких бляшек с изображениями скачущих всадников, стреляющих с разворотом назад, на территории провинции Ганьсу в Китае и Чуйской долины в Кыргызстане, подобные предметы применялись в качестве сбруйных принадлежностей или украшений не только знатными енисейскими кыргызами, но и тюркскими кочевниками. Судя по имеющимся аналогиям среди художественных изделий из цветных металлов, бляшки из Ганьсу и Чуйской долины должны относиться ко времени существования государства карлуков, когда на Тянь-Шане получили распространение предметы с богато орнаментированной торевтикой [Худяков, Табалдиев, 2009. С. 133–134].

Как было установлено исследователями копенских рельефов, изображение скачущего всадника, стреляющего из лука, обернувшись назад, является составной частью эпического сюжета, передающего сцену богатырской охоты. Всадник стреляет в мчащегося за ним свирепого кошачьего хищника. Этот сюжет в декоративно-прикладном искусстве тюркских номадов эпохи раннего Средневековья восходит к иранской культурной традиции эпохи правления в Иране династии Сасанидов. В Китае в период правления династии Тан этот сюжет был воспринят и переработан китайскими мастерами [Евтюхова, Киселев, 1940. С. 51]. При этом необходимо учитывать, что сюжет богатырской охоты был достаточно широко представлен в эпическом, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве кочевых народов Центрально-Азиатского историко-культурного региона, с периода расселения в степном поясе Евразии древних ираноязычных скифских, сакских и сарматских кочевых племен. Вполне очевидно, что этот сюжет, отражающий охоту отважных богатырей на свирепых кошачьих хищников, в эпоху раннего Средневековья нашел отражение в эстетических представлениях древних тюрок, которыми был распространен среди других народов Степного пояса Евразии. В период существования Первого Тюркского каганата переработанный вариант сюжета богатырской охоты был запечатлен в многофигурной композиции на накладках передней луки седла из могильника Кудыргэ в Горном Алтае. В этом, вероятнее всего, традиционном для кочевых охотников варианте сюжета всадники не убегают от могучих тигров, а гонятся за дикими копытными животными и стреляют из луков по цели пред собой, по ходу погони [Гаврилова, 1965. Табл. XVI, 1].

Поэтому есть основания предполагать, что сюжет со стрельбой, обернувшись назад, был воспринят енисейскими кыргызами и карлуками от соседних тюркоязычных народов и получил распространение в период борьбы за господство над Центральной Азией. К элементам согдийского влияния, воспринявшего такой сюжет из иранской культурной традиции, можно отнести определенные композиционные детали.

Список литературы Бронзовые бляшки с изображением стреляющих всадников из Кыргызстана и Китая

- Алехин Ю. П. Мировые религии и мировоззрение народов Южной Сибири в VIII-X вв. (по материалам Рудного Алтая)//Сибирь в панораме тысячелетий: Материалы Междунар. симп. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. Т. 1. С. 12-20.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII-XIX вв. Новосибирск, 2005. 270 с.

- Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Изображения воинов на торевтике тюркских кочевников Центральной Азии раннего средневековья//Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 4. С. 43-53.

- Буряков Ю. Ф., Филанович М. И. Чач и Илак//Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху Средневековья: Средняя Азия в раннем Средневековье. М.: Наука, 1999. С. 78-99.

- Волков В. В. Гобийский всадник//Новое в советской археологии. Материалы и исследования по археологии СССР. М.: Наука, 1965. № 130. С. 268-289.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.

- Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. Ч. 1: Оборонительное вооружение (доспех). 174 с.

- Грязнов М. П. Древние культуры Алтая: Материалы по изучению Сибири. Новосибирск: Общество изучения Сибири, 1930. № 2. 12 с.

- Демин М. А. Первооткрыватели древностей. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. 120 с.

- Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе: Дониш, 1985. 343 с.

- Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. 110 с.

- Евтюхова Л. А., Киселев С. В. Чаа-тас у села Копены//Тр. Гос. ист. музея: Сб. ст. по археологии СССР. М., 1940. Вып. 11. С. 21-54.

- Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и ученых XVIII в. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. 247 с.

- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири//Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. № 9. 362 с.

- Клеменц Д. А. Древности Минусинского музея: памятники металлических эпох. Атлас. Томск: Тип. «Сибирской газеты», 1886. 21 табл.

- Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI века. Уфа: Китап, 1994. 360 с.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.

- Михно П. С., Петри Б. Э. Чикойский всадник//Тр. секции археологии Ин-та археологии и искусствознания РАНИОН. М., 1929. Т. 4. С. 323-328.

- Могильников В. А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М.: Наука, 2002. 362 с.

- Молодин В. И., Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю. Одна из первых публикаций XVIII в. по археологии Сибири//Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 2002. T. 5. С. 38-57.

- Окладников А. П. Конь и знамя на Ленских писаницах//Тюркологический сборник. М.; Л., 1951. Вып. 1. С. 143-156.

- Плотников Ю. А. О предназначении литых фигур, изображающих всадников//Материалы XX Всесоюз. науч. студ. конф. «Студент и научно-технический прогресс». История. Новосибирск, 1982. С. 55-59.

- Савинов Д. Г. Расселение кимаков в IX-X вв. по данным археологических источников /Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976. С. 94-104.

- Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края//Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. С. 41-61.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.

- Худяков Ю. С. Кыргызы в Восточном Туркестане//Кыргызы: Этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии. Бишкек: Кыргызстан, 1996. С. 180-194.

- Худяков Ю. С. Археологические коллекции в музеях Северного Китая (по материалам экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь»)//Зап. Вост. отд-ния Рос. археол. об-ва. Новая серия. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. Т. 1 (26). С. 401-421.

- Худяков Ю. С. Древние тюрки на Енисее. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. 152 с.

- Худяков Ю. С. Бронзовые бляшки с изображением всадников с территории Монголии//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 5: Археология и этнография. С. 206-2013.

- Худяков Ю. С., Табалдиев К. Ш. Древние тюрки на Тянь-Шане. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2009. 292 с.

- Шафрановская Т. К. О сокровищах петровской кунсткамеры (по рисункам XVIII века)//СЭ. 1965. № 2. С. 147-156.

- Эрдэнэчулуун П., Эрдэнэбаатар Д. Тэнгрийн илд. Хурээл зэвсгийн ус, хунну гурний хурэл эд олгийн соел. Улаанбаатар: Нарлаг Монгол Оноодор, 2011. 496 тал.

- Aspelin J. R. Types de peoples de l'ancienne Asie Centrale: Souvernir de L'Enissei dedié à la Société Imperiale d'Archaéologie de Moscou. Helsingfors: Imhr. de la Société de literature finnose, 1890. 14 p.

- Brenjes B. Three Vessels of Metal and Three Mirrors in the Curiosa Sibiriae by Daniel Gottlieb Messerschmidt//Journal of Central Asia. 1986. Vol. 9. No. 2. P. 5-9.

- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. Teil 1. Tagebuchaufzeichnungen. Berlin: Akademie-Verlag, 1962. 379 S.

- Strahlenberg P. J. Das Nord-und Ostliche Theil von Europa und Asia. With an Introduction by J. R. Kruger. Szeged, 1975. 480 S.

- Tallgren A. M. Collection Tovostine des antiquités préhistoriques de Minoussinsk conservés chez le Dr. Karl Hedman à Vasa. Chapitres d'archéology sibérienne. Société Finlandaise d'Archeologie. Helsingfors: K. F. Puromitnden kirjapaino O. Y., 1917. 93 p.