Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя

Автор: Варенов Андрей Васильевич, Гирченко Екатерина Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлена одна из наиболее интересных черт культуры Саньсиндуй, относящейся к эпохе бронзы и распространенной в пров. Сычуань (КНР) - бронзовые модели деревьев, встреченные в жертвенной яме JK2 на эпонимном памятнике. Намечаются возможные пути эволюции больших бронзовых деревьев Саньсиндуя, обсуждается реконструкция древних ритуалов с их использованием. По мнению авторов, технологическая эволюция больших бронзовых деревьев может быть разделена на три стадии. Стадия I представлена деревом №3, стадия II - деревом № 2 и стадия III - деревом № 1. Конструктивные особенности дерева № 3 позволяют синхронизировать время его создания с бытованием бронзовых масок типов B и D, наиболее ранних для жертвенной ямы JK2, а трех стадий технологической эволюции деревьев - с тремя стадиями такой же эволюции бронзовых масок. Авторы считают, что так называемые «малые деревья» на самом деле являлись обломанными верхушками больших, и дают схему их соотнесения. В заключительной части статьи обсуждается предполагаемая реконструкция ритуала уничтожения лишних светил, с которым, как считается, было связано создание и использование бронзовых деревьев Саньсиндуя.

Китай, бронзовый век, культура саньсиндуй, пров. сычуань, бронзовые "деревья духов", жертвенные ямы, бронзолитейное искусство, ритуал

Короткий адрес: https://sciup.org/147219313

IDR: 147219313 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя

Саньсиндуй – своеобразная культура эпохи развитой бронзы на равнине Чуаньси, в окрестностях г. Чэнду, административного центра пров. Сычуань в КНР. Яркую самобытность ей придает наличие бронзовой скульптуры, в том числе антропоморфных голов, масок и маскои-дов. Но наиболее любопытные находки из Саньсиндуя – это бронзовые модели деревьев, так называемые «деревья духов». Именно они рассмотрены в данной статье, продолжающей анализ культовых бронз Саньсиндуя, начатый в наших предыдущих публикациях [Варенов, Гир-ченко, 2009; 2012; 2013; 2014]. Предполагается разработать типологию бронзовых деревьев, наметить основные стадии их эволюции и обсудить реконструкцию их применения в ритуале.

«Деревья духов»

Китайские археологи делят бронзовые «деревья духов» на большие и малые. Кроме того, в статье рассмотрены находки, отнесенные ими к этой же категории культовых изделий: основание дерева, сломанная ветка, фигурки птиц, цветы и плоды [Саньсиндуй…, 1999. С. 214–227].

Большие « деревья духов » – 2 экз.

Большое « дерево духов » № 1 [К2(2):94] конструктивно состоит из трех частей: основания-опоры, ствола с ветвями и дракона, спускающегося вниз по стволу (рис. 1). Нижняя

∗ Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (№ 33.702.2014/К).

Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та.

Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 13–23.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение

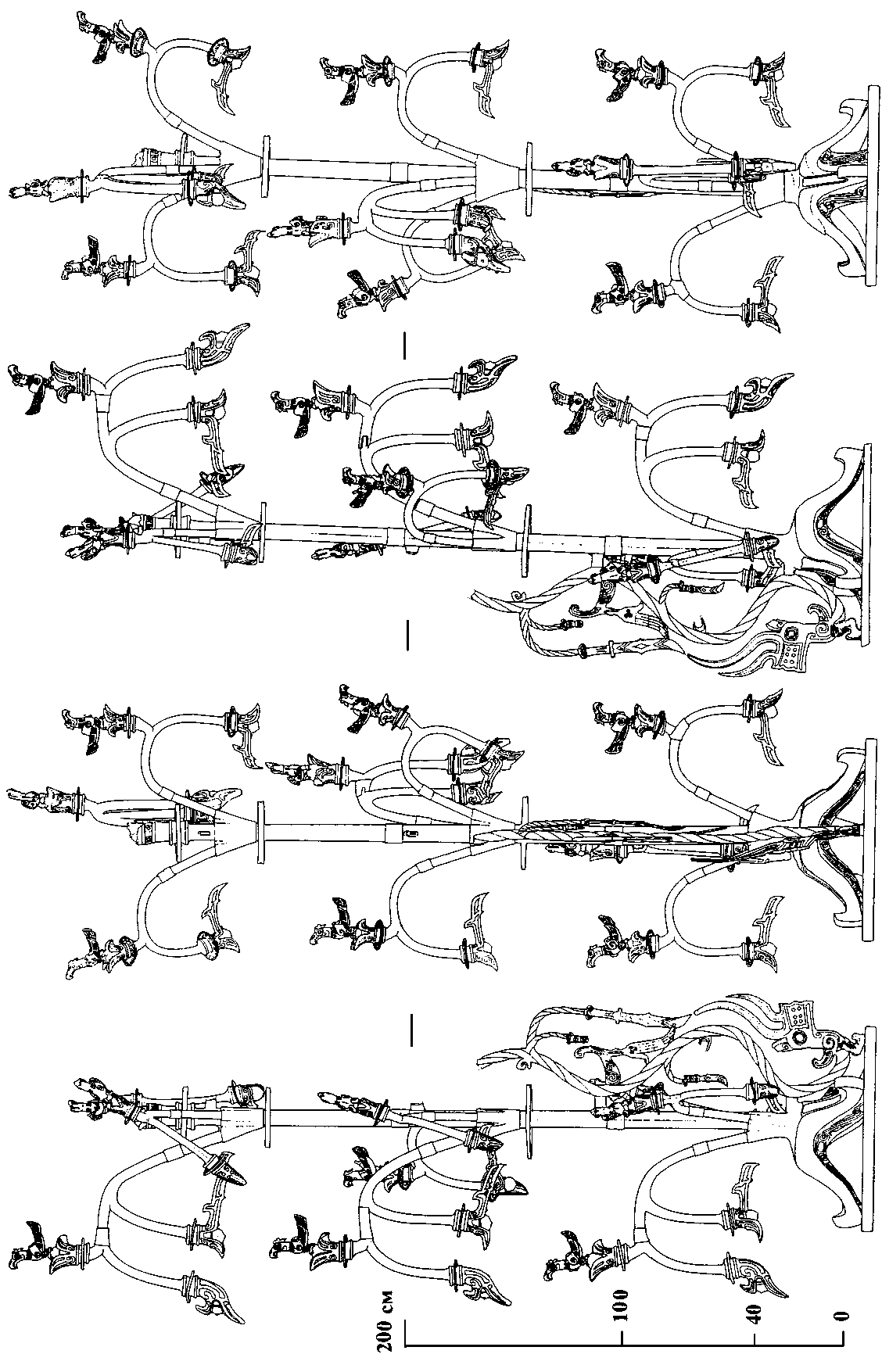

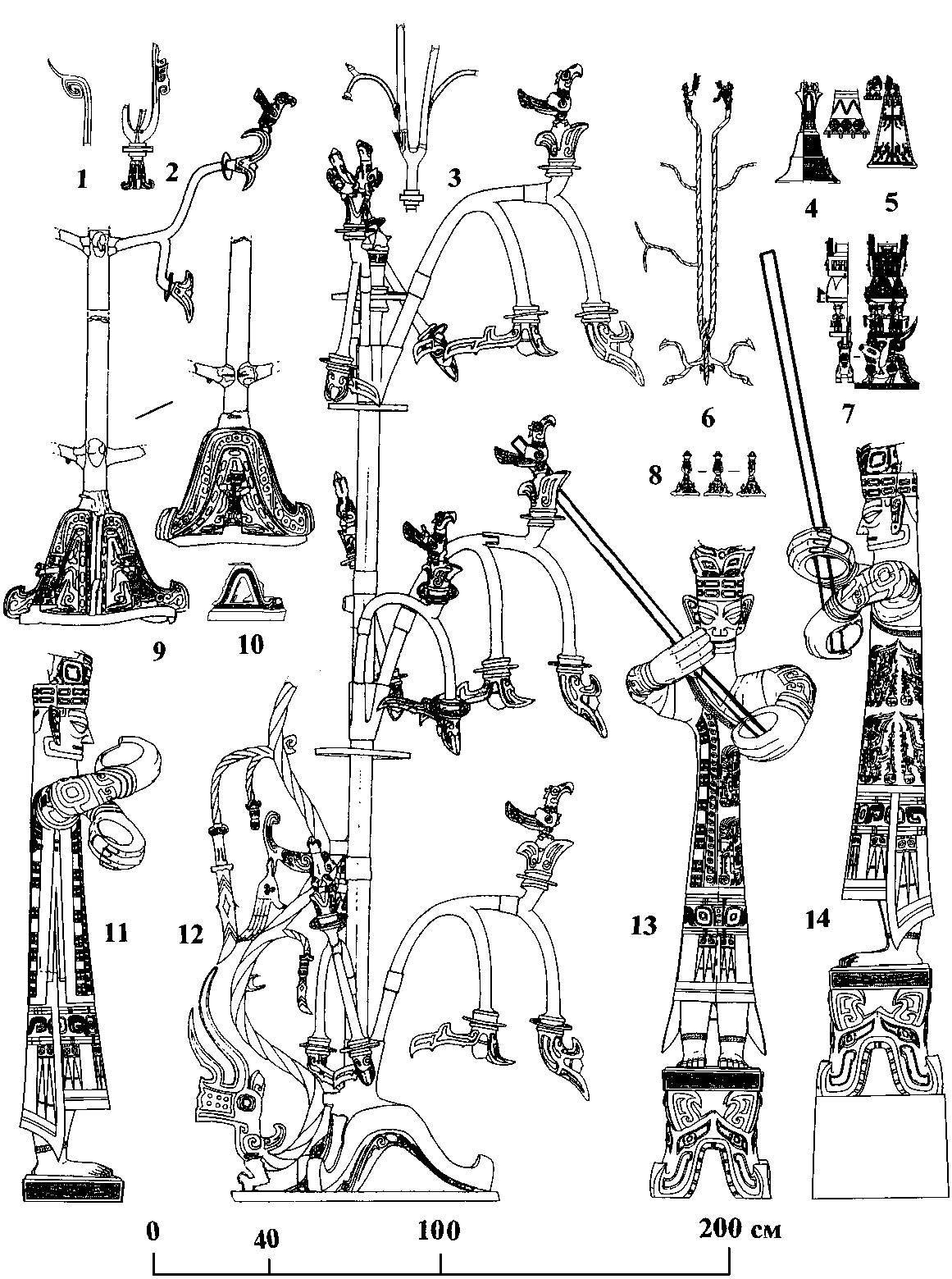

Рис. 1. Большое бронзовое «дерево духов» № 1. Здесь и далее иллюстрации даются по: [Саньсиндуй…, 1999]; масштабирование рисунков и компоновка таблиц выполнены А. В. Вареновым часть основания представляет собой плоское кольцо диаметром 92,4–93,5 см, на котором закреплены три ножки в виде корней дерева, образующие аркообразные своды, с загнутыми вверх концами. На ребрах ножек отлиты длинные прямоугольные вырезы, возможно, изначально туда вставлялись какие-то дополнительные элементы. На верхней части основания вертикально укреплен ствол дерева, к нему прилиты три уровня ветвей, по три на каждом из уровней, всего девять ветвей. Под ветвями второго и третьего уровней к стволу дерева перпендикулярно прилиты круглые кольца с прорезным ажурным орнаментом. На макушке дерева, над ажурным кольцом ветвей третьего уровня размещался цветок (?), верхняя часть которого не сохранилась. Дракон и ветви с четырех сторон прилиты к стволу дерева. С противоположной дракону стороны ветви длинные, с тремя отростками, каждый из которых заканчивается цветком с плодом между двух лепестков. Боковые (относительно дракона) ветви короткие, с двумя отростками с цветами. На каждом из плодов, находящихся в цветках на концах направленных вверх отростков, сидит птица. Сохранившаяся длина ствола дерева 359 см, общая высота (с кольцевым основанием, «корнями» и ветвями) 396 см.

Большое « дерево духов » № 2 [К2(2):194] разделяется на две части: ствол и основание. Три ножки основания торчат в стороны, как корни дерева, их острые концы загнуты вверх. Основание состоит из трех отдельно отлитых секторов (один из них сейчас полностью отсутствует), которые скреплялись между собой через круглые отверстия в «корнях», в месте стыка «корней» с опорным кольцом основания использовалась сварка расплавленной бронзой. На опорном кольце, прямо в центре образуемой «корнями» арки, с каждой из трех его сторон размещена коленопреклоненная человеческая фигурка высотой 19 см (рис. 2, 3 ).

Рис. 2. Большое бронзовое «дерево духов» № 2, основание дерева № 3 и бронзовые птицы : 1 – «дерево духов» № 2; 2 – птица с «дерева духов» № 2; 3 – основание «дерева духов» № 2; 4 – цветок и ягоды с «дерева духов» № 3; 5 – бронзовый петух, 6 – основание «дерева духов» № 3;

7 – птица с «дерева духов» № 3 ( 2–7 в одном масштабе)

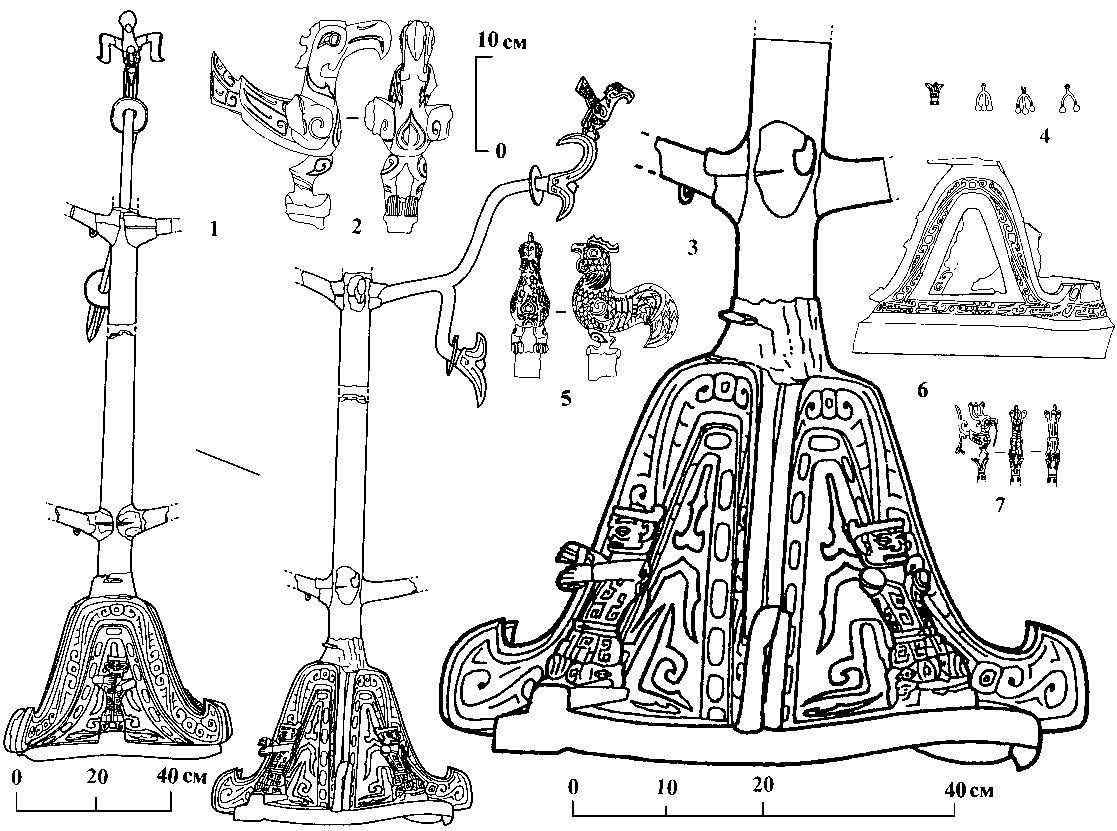

Рис. 3. Малые бронзовые «деревья духов»: 1 - дерево с витыми ветвями; 2 - ветвь с двумя листками; 3 - дерево с трубчатыми ветвями; 4 - дерево с плоскими ветвями; 5 - графическая реконструкция общего вида «птицы с человеческим лицом»; 6 - крупный план «птиц с человеческим лицом» (детали дерева с витыми ветвями) ( 1-4 в одном масштабе)

Основание и ствол дерева отлиты порознь и соединены путем заливки места стыка жидкой бронзой. Верхняя часть дерева обломана, у ствола осталось два уровня с тремя ветвями на каждом, сами ветви обломаны, сохранились лишь их основания; на втором уровне уцелела только одна ветвь из трех. На цветке, расположенном на направленном вверх отростке неповрежденной ветви, сидит птица. Диаметр основания 54,8 см, высота ствола дерева 142 см, общая высота 193,6 см (рис. 2, 1 ).

Птица с большого « дерева духов » – 1 экз. [К2(2):194–1], высота 21,4 см (рис. 2, 2).

Основание « дерева духов » – 1 экз. [К2(3):17]. Внизу основания участок с гладкими вертикальными или слегка наклоненными внутрь стенками, выше три дугообразные ножки, соединяющиеся в верхней части наподобие арки, в месте их общего соединения крепился ствол дерева, ныне утраченный. В гладких боковых стенках кольцевого основания проделано 10 маленьких круглых отверстий. На прорисовке они не показаны, но на фотографии видны очень хорошо. Диаметр основания 26, сохранившаяся высота 20 см (рис. 2, 6 ).

Малые « деревья духов » – 4 экз.

Дерево с витыми ветвями [К2(3):272]. Основание дерева отсутствует, от главного ствола сохранилась верхняя часть с плоским ободком с косой насечкой. Выше главного ствола три отходящие в стороны ветви, оформленные как витые шнуры. Ствол также отлит из трех плетеных «шнуров», вертикально вверх идут три побега. От одного мало что сохранилось, два других сломаны в нескольких местах (рис. 3, 1 ). На конце расположен цветок с двумя лепестками и плодом между ними. На плодах сидят, как выразились китайские археологи, «птицы с человеческим лицом» (рис. 3, 5 , 6 ) [Саньсиндуй…, 1999. С. 221].

Ветвь с двумя листками [К2(3):267]. Длина 28,6 см (рис. 3, 2 ).

Дерево с трубчатыми ветвями [К2(3):204, 261] представлено тремя не стыкующимися обломками. В верхней части главного ствола находятся три основания обломанных ветвей, сохранились фрагменты только двух. В нижней части ствола закреплена система трех бронзовых дисков в виде плоского кольца би диаметром 8,8 и общей высотой 5,2 см. Длина главного ствола 26,2, диаметр 3,6 см. Длина одной поврежденной ветви 32,6, длина другой 33,5 см (рис. 3, 3 ).

Дерево с уплощенными ветвями [К2(3):20]. Основание дерева похоже на перевернутый четырехлепестковый цветок, в миниатюре повторяющий загнутые на концах вверх «корни» больших деревьев. На ребре одного из «корней» и в аркообразном своде другого есть по маленькому отверстию. Выше закреплена система дисков, в нижнем проделано три равномерно расположенных отверстия. Выше дисков начинаются основания трех уплощенных ветвей, две из которых коротко обломаны, а третья, сохранившаяся лучше, украшена прорезным ножевидным пером. У основания ветвей также расположены маленькие отверстия. Китайские археологи рассматривали данное изделие перевернутым, решив, что четырехлепестковый цветок венчает дерево, а три его ветви приняли за ножки опоры [Там же]. Длина сохранившейся ветви 30, общая высота 50 см (рис. 3, 4 ).

Цветы с сидящими на них птицами – 10 экз. На плоде цветка [К2(2):213] сидит птица. Высота 8, ширина 4,5 см (см. рис. 2, 7 ).

Цветы – 3 экз. Цветок [К2(2):212] высотой 2,3 см (см. рис. 2, 4 ).

Ягоды – 3 экз. На каждой грозди по три шарообразные ягоды с длинными плодоножками (одна обломана), некоторые обернуты золотой фольгой. Высота от 2,7 до 3 см (см. рис. 2, 4 ).

Технологическая эволюция бронзовых деревьеви их использование в ритуале

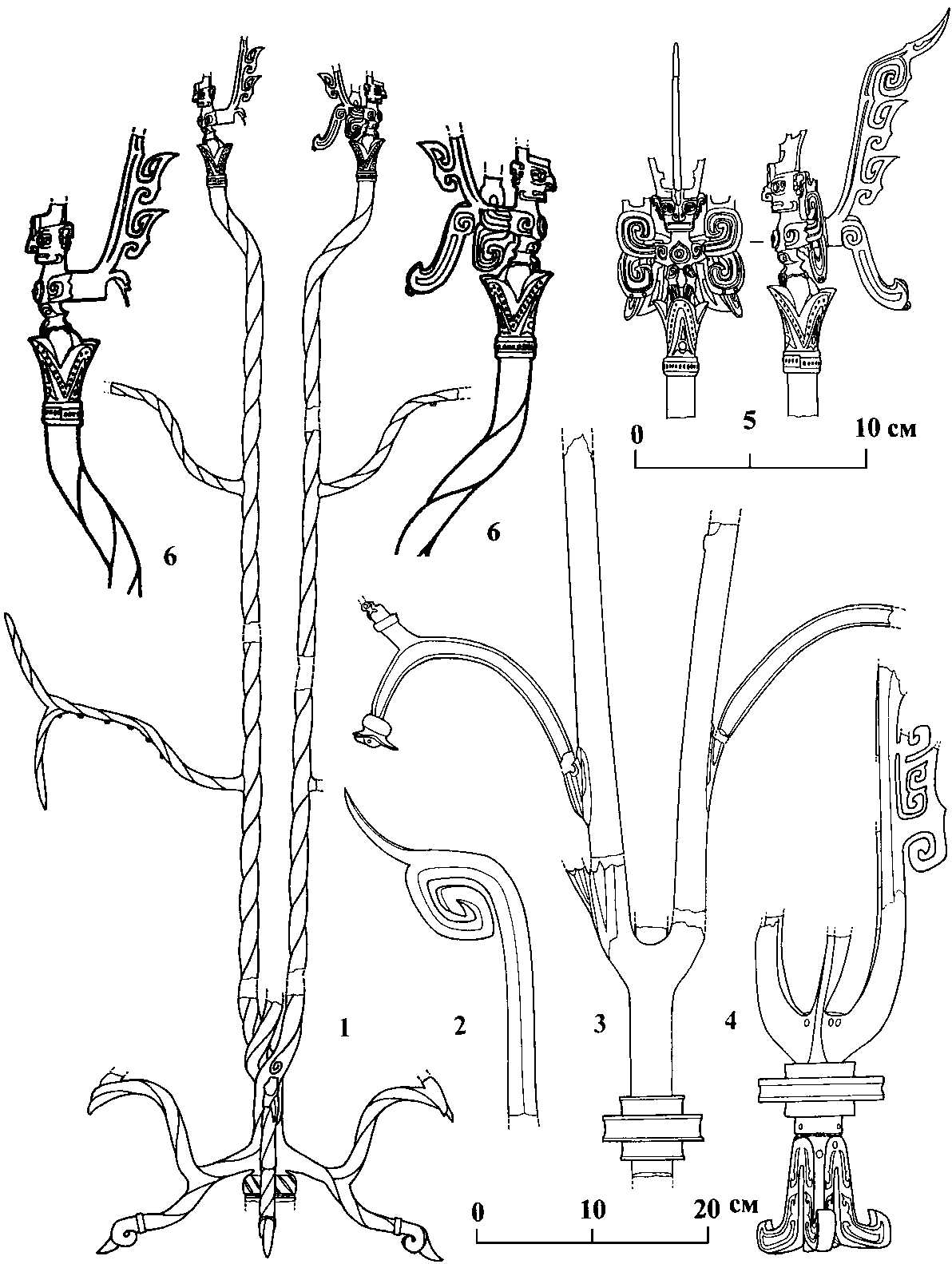

Бронзовые деревья Саньсиндуя в жертвенной яме JK2 представлены единичными экземплярами, а в жертвенной яме JK1 деревьев вообще нет, что ограничивает возможности разработки их хронологически значимой типологии. Вместе с тем сходство в конструкции изделий и различия в технике исполнения отдельных элементов позволяют отследить их эволюцию. Оба больших бронзовых «дерева духов» из жертвенной ямы JK2 монтировались из предварительно отлитых частей. Оба образованы из одних и тех же конструктивных элементов: трехногого основания, опирающегося на круглое плоское кольцо, состоящего из не- скольких уровней прямого ствола, каждый уровень с тремя ветвями, заканчивающимися цветком с двумя лепестками, плодом между ними и сидящими на верхних цветках птицами.

У большого «дерева духов» № 2 ветви со стволом, ствол с основанием и отдельные трубчатые участки ствола соединялись между собой при помощи так называемого покровного литья, когда расплавленная бронза просто наливалась поверх стыка двух деталей (рис. 4, 9 ). В результате на гладкой поверхности изделия образовывалась аморфного вида «нашлепка», а место стыка оказывалось не всегда прочным (например, главный ствол дерева № 2 разломан на две части именно в месте соединения покровным литьем). Чтобы смонтировать детали дерева № 2 и удержать их вместе до момента заливки бронзы на стыки, использовались небольшие круглые отверстия, обнаруженные на «корнях» основания и на сломанном участке ствола. Китайские археологи называют их «отверстиями [для] заклепок», но никаких металлических заклепок или гвоздей в Саньсиндуе не обнаружено. В эти технологические отверстия вставлялись соединительные штифты из дерева или иных органических материалов.

Большое «дерево духов» № 1 представляет более позднюю стадию прогресса литейного мастерства по сравнению с «деревом духов» № 2 (рис. 4, 12 ). Вместо аморфных нашлепок для соединения его частей применялись формирующиеся в процессе покровного литья круглые в сечении бронзовые трубчатые втулки, тройники и муфты, рельефно выступающие над местами стыков деталей ствола и ветвей. Для этого соединяемые детали надо было предварительно вставлять в специальную литейную форму для втулки, муфты или тройника и уже потом заливать ее жидким металлом. Основания ветвей дерева № 1 стыкуются со стволом на каждом из его уровней при помощи тройника, размещающегося над широким прорезным кольцом. Втулки соединяют отрезки основного ствола посредине первого и второго уровней. Муфты использованы для стыковки отдельных частей изогнутых ветвей: по одной для коротких ветвей и по две для длинных, с двумя развилками. Кроме того, дополнительная муфта-тройник применена для закрепления цветка с птицей на одной из коротких нижних ветвей дерева № 1. Более короткие и тонкие (а значит, и более легкие) ветви у дерева № 2, насколько можно судить по единственному полностью сохранившемуся экземпляру, отлиты вообще в один прием, без стыков. Муфты и втулки обеспечили надежное соединение деталей дерева № 1, которое дошло до нас без существенных повреждений. Пострадал только бронзовый дракон, хвостовая часть которого оказалась утраченной, поскольку не была прикреплена к стволу при помощи тройников.

Более ранняя технологическая стадия представлена сломанным основанием, которое, как мы считаем, принадлежало «дереву духов» № 3. Это основание представляет собой ажурную конусовидную конструкцию, гладкая нижняя часть которой еще не превратилась в плоское опорное кольцо, как у деревьев № 2 и 1. У последних диаметр опорного кольца последовательно увеличивается (что обеспечивает большую устойчивость всей конструкции), а толщина уменьшается, что ведет к экономии металла, а значит, и веса изделия. У дерева № 3 аркообразные опоры внизу плавно перетекают одна в другую, огибая все конусовидное основание по синусоиде (см. рис. 2, 6 ). У дерева № 2 опоры образуют три (сохранилось лишь два) отлитых отдельно сектора-арки, нижние концы которых загибаются вверх (см. рис. 2, 3 ). У дерева № 1 арки прочно соединились между собой, образовав три «корня», промежутки между которыми вообще ничем не заполнены. По сравнению с деревьями № 2 и 1 основание дерева № 3 слишком тонкое и легкое, чтобы служить надежной опорой для длинного металлического ствола. Кроме того, никаких несомненных деталей ствола, места его крепления к основе или ветвей этого дерева так и не обнаружено. Десять небольших круглых отверстий по низу основания дерева № 3 не могли служить для скрепления его металлических частей, поскольку все основание отлито в один прием. Вышесказанное заставляет предположить, что основание дерева № 3 использовалось как металлическая накладка на деревянную основу «дерева духов», а сам ствол дерева и его ветви оставались, видимо, еще чисто деревянными. Деревянные ветви могли дополняться небольшими бронзовыми деталями в виде сидящих на цветках птиц (которых найдено десять, что почти точно соответствует их количеству на «больших деревьях»), цветов, плодов и т. п. (см. рис. 2, 4 , 6 , 7 ).

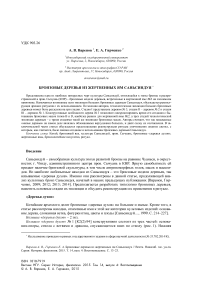

Рис. 4. Бронзовые «деревья духов» и «священные алтари» Саньсиндуя в сочетании с ростовой статуей стоящего человека с «золотым посохом» в руках: 1 – ветвь с двумя листками; 2 – дерево с плоскими ветвями; 3 – дерево с трубчатыми ветвями; 4 – коническое основание; 5 – верхняя часть «священного алтаря»; 6 – дерево с витыми ветвями; 7 – «священный алтарь»; 8 – статуэтка коленопреклоненного человека, держащего над головой сосуд; 9 – большое «дерево духов» № 2; 10 – основание «дерева духов» № 3; 11 – статуя человека, стоящего на платформе; 12 – большое «дерево духов» № 1; 13 – статуя стоящего человека с верхним пьедесталом в виде табурета и «золотым посохом» в руках; 14 – статуя стоящего человека с двумя пьедесталами и «золотым посохом» в руках.

Все – один масштаб

Такой же способ крепления накладных бронзовых деталей через небольшие круглые отверстия к деревянной основе крупных скульптур, как и у дерева № 3, применен в бронзовых масках типов D и B, самых ранних для жертвенной ямы JK2 [Саньсиндуй…, 1999. С. 189, 194–195; Варенов, Гирченко, 2013. С. 21–23]. Небольшие круглые отверстия для крепления к деревянной основе есть у бронзовой маски и одной из бронзовых голов типа A из ямы JK1 [Саньсиндуй…, 1999. С. 24, 33; Варенов, Гирченко, 2012. С. 13–14], у чарок цзунь II и III типов и у вазы лэй III типа из жертвенной ямы JK2 [Саньсиндуй…, 1999. С. 240–241, 265; Ва-ренов, Гирченко, 2014. С. 27–32]. Все это хронологически отодвигает создание деревянного «дерева духов» с бронзовыми накладками (дерева № 3) к началу формирования комплекса изделий жертвенной ямы JK2 (см. рис. 4, 10 ). Большие бронзовые «деревья духов» № 2 (см. рис. 4, 9 ) и № 1 (см. рис. 4, 12 ) представляют, соответственно, вторую и третью стадии их технологической эволюции. Три стадии развития «деревьев духов», видимо, могут быть синхронизированы с тремя стадиями технологической эволюции бронзовых масок Саньсин-дуя из жертвенной ямы JK2 [Варенов, Гирченко, 2013. С. 27–29].

Что касается так называемых «малых деревьев духов», то они, на наш взгляд, представляют собой вершины трех «больших деревьев». Во-первых, вершины у всех больших деревьев обломаны и, по версии китайских археологов, так и не найдены. Во-вторых, ни у одного из малых деревьев нет нормального основания или сколько-нибудь длинного ствола. Так называемые «священные алтари» или «святилища духов» не могли служить для них опорами. Конечно, основания многих «священных алтарей» украшены с использованием той же орнаментальной схемы, что и основания «деревьев духов», а именно покрыты синусоидальными зигзагами, видимо, изображающими какие-то горы, скорее всего, священные. Однако основания алтарей и святилищ не так велики по площади, а вес их не столь значителен, чтобы надежно удерживать в вертикальном положении даже только дошедшие до нас фрагменты малых деревьев (см. рис. 4, 4 , 5 , 7 , 8 ). Макушки всех «священных алтарей» и «святилищ духов» утрачены, но сохранившиеся в верхней части данных изделий обломки позволяют утверждать, что венчали их антропоморфные или орнитоморфные скульптуры, а никак не деревья. Следовательно, святилища и алтари были «камерными» культовыми предметами, которые можно, например, выставить на небольшой столик и возжечь перед ними ароматическую свечку, но сложно использовать в масштабной публичной церемонии.

Вопрос, каким образом соотнести каждое из малых «деревьев духов» с большим, достаточно сложен. На наш взгляд, малое дерево с уплощенными ветвями являлось вершиной дерева № 2 (см. рис. 4, 2 , 9 ). В пользу этого говорит его похожее на перевернутый цветок основание, загнутые вверх окончания богато декорированных «лепестков» которого напоминают в этом плане основание дерева № 2. Наличие на единственной сохранившейся ветви ножевидного пера свидетельствует, что китайские исследователи ошиблись, считая этот цветок не основанием, а вершиной малого дерева (см. рис. 3, 4 ). Во всех известных нам случаях такие украшения на изделиях из ямы JK2 обращены острием вверх: перья на крыльях «птиц с человеческим лицом» (см. рис. 3, 5 , 6 ), разделительные ребра на основаниях «священных алтарей» (см. рис. 4, 4 , 8 ), украшения на «хоботках» больших зооантропоморфных масок [Сань-синдуй…, 1999. С. 197; Варенов, Гирченко, 2013. С. 23–24. Рис. 6, 12 ]. Кроме того, в основании малого дерева с уплощенными ветвями есть несколько небольших круглых отверстий, как и в основании, и на стволе дерева № 2, возможно, использовавшихся для соединительных штифтов. Видимо, к нему же относится и отдельная ветвь с двумя листками (рис. 4, 1 ). Малое дерево с трубчатыми ветвями, скорее всего, являлось вершиной большого дерева № 1 (рис. 4, 3 , 12 ). Диаметр его ствола практически совпадает с диаметром боковых ветвей большого дерева № 1, характер изгиба ветвей большого и малого деревьев также близок. Тогда, методом исключения, малое дерево с витыми ветвями могло служить вершиной несо-хранившегося дерева № 3 (рис. 4, 6 , 10 ). В пользу этого свидетельствует и большое количество петелек на его ветвях, к которым могли крепиться гроздья из трех ягод. Правда, в такой же манере «витой веревки», как ветви и побеги малого дерева, выполнено и туловище дракона, спускающегося вниз по стволу дерева № 1.

Практически все исследователи единодушно связывают бронзовые деревья с мифом об уничтожении «лишних солнц». Подробный обзор историографии вопроса представлен в статье С. А. Комиссарова. Он соотносил бронзовые деревья Саньсиндуя с мифическими деревь- ями фусан и жому и полагал, что китайские археологи «выявили следы обряда уничтожения лишних светил… главным “реквизитом” которого являлось бронзовое дерево с девятью или, возможно, десятью (9 + 1) птицами на ветвях. Возможно, в качестве десятой птицы на верхушке дерева, соответствующего фусан, крепилась фигурка петуха» [2010. С. 127]. Инструментом «астральной охоты», заменявшим в ритуале лук со стрелами, он считал «золотой» (вернее, деревянный, обернутый в золотую фольгу) посох из жертвенной ямы JK1. «Очень заманчиво сопоставить изображение великого героя, восстановившего космический порядок, с бронзовой фигурой шуского правителя, руки которого специально приспособлены для того, чтобы держать округлые предметы, в том числе и жезл» [Там же. С. 130].

В целом, мы согласны, что саньсиндуйские «деревья духов» связаны с мифом о лишних светилах. Однако отдельные стороны предложенного варианта реконструкции ритуала вызывают вопросы и возражения. Нам уже приходилось указывать, что бронзовый петух из JK2 примерно в полтора-два раза меньше фигурок тех птиц, что сидят на ветвях «больших деревьев духов» (ср. рис. 2, 5 и рис. 2, 2 ) [Варенов, Гирченко, 2009. С. 247, 248]. Кроме того, как быть, если верхушка у дерева не одна, а заканчивается тройником, как в предложенных нами реконструкциях? В яме JK1 нет никаких следов бронзовых деревьев или птиц, т. е . ничего, что отражало бы рассматриваемый миф о лишних светилах, а в яме JK2 нет «золотого посоха» или хоть чего-то, на него похожего. С. А. Комиссаров оправдывает соединение двух комплексов тем, что «хронологическая и типологическая близость двух жертвенников важна с точки зрения вполне вероятного использования предметов из них в едином ритуальном действе» [2010. С. 130].

В подтверждение «хронологической близости» он приводит абсолютные даты, из которых следует, что яма JK2 «соответствует 3-му этапу Иньского городища… в абсолютных датах 1140–1130 гг. до н. э.», а яма JK1 «датируется концом 1-го – началом 2-го аньянского этапа (соответственно, 1180–1170 гг. до н. э.)» [Там же. С. 124]. Иначе говоря, получается, что два комплекса разделяет всего 30–40 лет. Но это не так. Опираясь на проведенное китайскими археологами соотнесение жертвенных ям Саньсиндуя с хроностратиграфическими этапами существования Иньского городища в Аньяне, С. А. Комиссаров привел абсолютные датировки не этих этапов, выделение которых обосновано Цзоу Хэном, а периодов палеографической эволюции надписей на гадательных костях из Аньяна (по Дун Цзобиню). Правильная абсолютная датировка жертвенников Саньсиндуя, опирающаяся на разработанную Цзоу Хэ-ном археологическую периодизацию Аньяна, – 1240–1230 гг. до н. э. для JK1 и 1140–1084 гг. до н. э. для JK2 [Варенов, 1989. С. 44]. Хронологическая разница между двумя комплексами оказывается порядка 100–150 лет.

Что касается использования древними жрецами «золотого посоха» в ритуале уничтожения лишних светил путем ударов по бронзовым птицам, сидящим на большом «дереве духов», то мы позволили себе представить возможную графическую реконструкцию данного действа (рис. 4, 11–14 ). В роли «жреца» выступает бронзовая статуя «шуского правителя», которого исследователь прямо соотносил с «космическим героем». Ее высота от подошв ног до вершины головного убора – 180 см [Саньсиндуй…, 1999. С. 162], что близко к реальной высоте живого человека или даже несколько превосходит ее 1. Длина «золотого посоха» 143, а его диаметр 2,3 см [Там же. С. 60]. В принципе это орудие не смогло бы удержаться в руках статуи, поскольку диаметр колец, образуемых ее ладонями, порядка 13–14 см, т. е. в пять с лишним раз больше диаметра посоха. Кроме того, оси этих колец находятся в разных плоскостях, так что продеть один шест соответствующего ширине ладоней диаметра сразу через оба кольца просто невозможно.

Из реконструкции следует, что живой человек, даже стоя на платформе высотой 8–9 см, не может достать «посохом» выше второго уровня ветвей (рис. 4, 11 ). Не улучшает ситуацию и верхний пьедестал в виде табурета высотой 35,5 см, на котором стоит бронзовый «правитель» или «шаман» (рис. 4, 13 ). Только комбинация из трех пьедесталов (нижнего, верхнего и платформы под ногами) общей высотой около 80 см [Там же. С. 162] позволяет ему «дотянуться» до нижних отростков ветвей третьего уровня, а бронзовые птицы, сидящие на цветах верхних отростков, по-прежнему оказываются недосягаемыми (рис. 4, 14 ).

Если настаивать на применении в ритуале с большим «деревом духов» № 1 именно «золотого посоха», то жрецам в процессе «уничтожения» «лишних светил» приходилось бы прибегать к дополнительному приспособлению, например, небольшой стремянке, или использовать более длинный шест, пусть и не столь богато украшенный. Впрочем, возможно и еще одно объяснение. Прослеженная нами эволюция «деревьев духов» из ямы JK2 позволяет предположить, что в период функционирования храма с «золотым посохом», остатки которого захоронены в яме JK1, «деревья духов» были вообще без бронзовых деталей, изготовленными только из дерева (и, возможно, иных органических материалов) и не столь высокими.

Список литературы Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя

- Варенов А. В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы. Новосибирск, 1989. 92 с.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Культовые бронзы Саньсиндуя и пути их семантической интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН 2009 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. Т. 15. С. 246-251.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые головы из жертвенных ям Саньсиндуя и реконструкция деталей интерьера древних храмов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 4: Востоковедение. С. 10-19.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые маски, маскоиды и личины из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 4: Востоковедение. С. 19-30.

- Варенов А. В., Гирченко Е. А. Бронзовые сосуды из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 26-39.

- Комиссаров С. А. Мифы, воплощенные в бронзе (Об интерпретации археологических памятников культуры Саньсиндуй) // Китай и окрестности. Мифология, фольклор, литература. М.: Изд-во РГГУ, 2010. С. 121-136.

- Саньсиндуй цзисыкэн [三星堆祭祀坑。北京:文物出版社, 1999] Жертвенные ямы Саньсиндуя. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1999. 628 с.