Бронзовые и биметаллические наконечники стрел хуннского времени из Синьцзяна (с учетом материалов исследований германской археологической экспедиции А. Фон Ле Кока)

Автор: Борисенко Алиса Юльевна, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализируются находки некоторых форм бронзовых и биметаллических наконечников стрел, обнаруженных археологами в предшествующие десятилетия на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Среди этих предметов имеются бронзовые стрелы, найденные германской археологической экспедицией под руководством А. фон Ле Кока, проводившей исследования в начале XX в. на территории Восточного Туркестана. Среди собранных немецкими археологами в оазисе Куча археологических материалов имеется небольшая коллекция наконечников стрел, изготовленных из бронзы или меди, в составе которой представлены трехгранные в сечении наконечники, относящиеся ко времени возвышения военной державы хуннских кочевников. Помимо данного археологического собрания подобные бронзовые и биметаллические наконечники стрел представлены в музейных коллекциях Дуньхуана, Хами и Урумчи в Синьцзяне. Близкие по форме наконечники получили широкое распространение в Древнем Китае в эпоху Хань и среди кочевых воинов Центральной Азии в период существования военной державы Хунну. Присутствие среди предметов вооружения дистанционного боя наконечников стрел, схожих между собой по сечению и форме пера, при различиях в оформлении способа насада и сочетание бронзовых и железных деталей свидетельствует о технологических изменениях.

Восточный туркестан, хунно-сяньбийская эпоха, военная держава хунну, империя хань, бронзовые и биметаллические наконечники стрел

Короткий адрес: https://sciup.org/147219325

IDR: 147219325 | УДК: 903.233

Текст научной статьи Бронзовые и биметаллические наконечники стрел хуннского времени из Синьцзяна (с учетом материалов исследований германской археологической экспедиции А. Фон Ле Кока)

В периоды поздней древности, раннего, развитого и позднего Средневековья Восточный Туркестан входил в состав многих крупнейших кочевых военных держав Центральной Азии. По этой территории проходили важнейшие направления древних миграций и располагались караванные торговые пути.

В конце III в. до н. э., после нескольких лет непрерывных завоеваний, большая часть кочевых племен Центрально-Азиатского историко-культурного региона была покорена хуннами и вошла в состав военной державы Хунну. В результате «все народы, натягивающие лук» оказались «объединены в одну семью», под властью хуннских правителей – шаньюев [Барфилд, 2009. С. 81–82]. После трехсотлетнего господства в степях Центральной Азии хуннское объединение распалось в результате поощряемых извне междоусобиц, и все кочевые племена степей были во II в. н. э. подчинены сяньбийцами. Военно-политическое влияние сяньбийцев распространилось и на кочевые племена Восточного Туркестана [Таскин, 1984. С. 75]. События военно-политической истории данного региона нашли отражение в китайских источниках конца I тыс. до н. э. – первой половины и середины I тыс. н. э. [Боровкова, 1989. С. 20–22].

∗ Работа выполнена по проекту РНФ № 14-28-00045.

Борисенко А. Ю., Худяков Ю. С. Бронзовые и биметаллические наконечники стрел хуннского времени из Синьцзяна (с учетом материалов исследований германской археологической экспедиции А. фон Ле Кока) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 37–42.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 4: Востоковедение © А. Ю. Борисенко, Ю. С. Худяков, 2015

В течение хунно-сяньбийской эпохи, когда на историческую арену Центральной Азии выходили древние тюркские и монгольские кочевые народы, создавшие свои военные державы, возглавляемые племенами хуннов и сяньбийцев, номады широко применяли в ходе войн оружие дистанционного боя, сложносоставные луки и стрелы с металлическими и костяными наконечниками. Среди наконечников стрел, изготовлявшихся из бронзы и железа, обнаруженных в разное время на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, выделяются некоторые бронзовые и биметаллические изделия, которые, судя по имеющимся аналогиям, могут быть отнесены ко времени, когда эти земли входили в сферу влияния кочевой державы Хунну и китайской империи Хань. В течение этого периода с территорией Восточного Туркестана были связаны ранние этапы этногенеза предков некоторых тюркских кочевых этносов, в том числе древних тюрок, уйгуров и кыргызов, известных под китайскими наименованиями «тюцзюе», «динлины» и «цзянгуни» [Бичурин, 1998. С. 47, 217, 224–226, 358–362]. В последующее время отдельные районы Синьцзяна входили в сферы влияния среднеазиатских кочевых народов кушан и эфталитов. В этот же период некоторые районы Восточного Туркестана были ареной борьбы между государствами, существовавшими на территории Китая, и кочевыми объединениями сяньбийцев и жужаней [Худяков, Комиссаров, 2002. С. 5]. Все эти события нашли отражение в изменениях, которые происходили в материальной культуре разных этнических групп древних кочевников.

Большой интерес представляют находки предметов вооружения дистанционного боя из памятников культур кочевников хунно-сяньбийского времени, обнаруженные в разное время на территории Синьцзяна. В первую очередь внимание привлекали хорошо сохранившиеся вследствие климатических условий, большой жары и сухости, находки луков, стрел и колчанов, изготовленные из различных органических материалов. Предметы вооружения из древних и средневековых памятников, а также изображения оружия на фресковой живописи из памятников Восточного Туркестана также неоднократно становились объектом исследования специалистов из разных стран мира, в том числе из России.

В 1988 г. находки бронзовых наконечников стрел с территории Синьцзяна были проанализированы М. Н. Погребовой и Д. С. Раевским, которые отнесли их к эпохе раннего железа [1988. С. 168–173]. В работе К. Дебэн-Франкфор упомянуты трехгранные наконечники стрел, найденные в могильнике Сяньбабай из окрестностей Ташкургана и из памятника Алагоу [1989. С. 249, 251]. В исследовании М. В. Горелика были проанализированы конструктивные особенности археологических находок, относящихся к деталям луков «гуннского типа», обнаруженных в разное время в памятниках конца I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э., а также изображения сложносоставных луков на раннесредневековых фресках на территории Восточного Туркестана [1995. С. 366–368]. Этим же исследователем рассмотрены некоторые типы наконечников стрел, характерные для гуннского периода. Он отметил, что в период использования древними воинами луков «гунно-парфянского» типа, ими применялись железные трехлопастные наконечники, иногда снабженные костяной свистункой, которые в Восточном Туркестане известны в единичных экземплярах [Там же. С. 374].

В хунно-сяньбийскую эпоху кочевыми племенами, проживавшими на территории Синьцзяна, использовались стрелы не только с железными, но и с бронзовыми и биметаллическими наконечниками, а именно с литым бронзовым наконечником и железным черешком, подобные тем, что были в это же время на вооружении у хуннских и ханьских воинов. Некоторые находки подобных наконечников стрел из музейных коллекций разных городов Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая ранее были проанализированы одним из авторов данной статьи [Худяков, 1995. С. 15].

Помимо материалов, полученных китайскими археологами за последние десятилетия, определенный интерес должны представлять результаты предшествующих исследований не только китайских, но и европейских, российских, американских и японских ученых, которые посетили разнообразные археологические памятники и собрали ценные коллекции древностей [Худяков, Комиссаров, 2002. С. 67–83]. Со второй половины XIX в. на территории Восточного Туркестана, включенного в состав Цинской империи, проводили исследования экспедиции из ряда стран Европы, России, Японии. В течение этого периода изучение памятников хунно-сяньбийского времени осуществлялось путем сбора подъемных материалов с развеянных поселений [Восточный Туркестан…, 1988. C. 136, 166–169].

В первые десятилетия XX в. в Синьцзяне проводили исследования германские археологические экспедиции, организованные Прусской королевской академией и Берлинским музеем народоведения, под руководством известных немецких ученых, сначала Альберта Грюнведе-ля, а вслед за ним Альберта фон Ле Кока. Последняя германская археологическая экспедиция под руководством А. фон Ле Кока работала на территории Синьцзяна в 1913–1914 гг. В течение этого периода немецкие ученые изучали археологические памятники в оазисе Куча и местности Маралбаши на территории Восточного Туркестана. Помимо изучения памятников фресковой живописи в этом районе, немецкими археологами собрана небольшая коллекция бронзовых наконечников стрел.

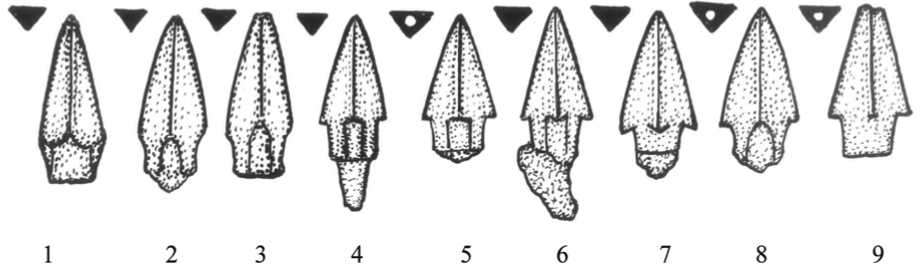

В обобщающем исследовании А. фон Ле Кока, посвященном изучению памятников искусства средневекового населения Восточного Туркестана, опубликованном в 1925 г., кратко описаны «трехгранные небольшие бронзовые (или медные) наконечники стрел», в числе которых отмечены втульчатые и шипастые наконечники [Le Coq, 1925. S. 20]. Среди них представлены стрелы с трехгранным сечением пера, у которых выделяется остроугольное острие, удлиненно-треугольное перо, прямые или вогнутые плечики и граненая шейка (см. рисунок, 1–3 ). В последующие десятилетия близкие по форме пера бронзовые и биметаллические наконечники стрел неоднократно находили на территории Восточного Туркестана. В результате раскопок и сборов китайских исследователей подобные находки оказались в музейных собраниях в нескольких городах этого региона Китая.

Во время работы в составе экспедиции ЮНЕСКО по проекту «Шелковый путь», на территории Китая, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, одному из авторов данной статьи удалось осмотреть музейные коллекции в нескольких городах. В разное время на памятниках Дуньхуан, Куча и Лоулан были обнаружены бронзовые наконечники с трехгранной в сечении боевой головкой и граненой короткой втулкой. Они хранятся в музее Дуньхуана и в экспозиции Института археологии Синьцзяна в г. Урумчи [Худяков, 1995. C. 14–15]. Такие наконечники имеют остроугольное острие, удлиненно-треугольное перо, прямые выступающие плечики и укороченную граненую втулку, в которую должен был вставляться бронзовый или железный черешок (см. рисунок, 4 , 5 , 8 , 9 ). Один из бронзовых втульчатых наконечников из этой серии с затупленным острием, удлиненно-треугольной формы пером, прямыми плечиками и округлой в сечении, короткой цилиндрической втулкой (см. рисунок, 9 ).

В числе близких по форме находкам бронзовых втульчатых стрел из оазиса Куча есть наконечник из музея г. Дуньхуана, с остроугольным острием, удлиненно-треугольным пером, выступающими шипами, с вогнутыми плечиками и короткой граненой втулкой [Худяков, 1995. С. 14. Рис. V, 42 ]. В музее Дуньхуана находятся близкие по форме бронзовые черешковые наконечники стрел. Они имеют остроугольное острие, удлиненно-треугольное перо и короткую граненую втулку, в которой укреплен бронзовый черешок [Там же. С. 15. Рис. V, 35 ]. В музее г. Хами представлены биметаллические стрелы с бронзовым наконечником и железным черешком с памятника Могуань [Там же. С. 15]. У них остроугольное острие, удлиненно-треугольное перо, прямые плечики, граненая втулка, внутрь которой вставлен железный черешок, подвергшийся коррозии (см. рисунок, 6 , 7 ).

Бронзовые и биметаллические наконечники хуннского времени из Синьцзяна: 1–3 – оазис Куча;

4 , 8 , 9 – Дуньхуан; 5 – Лоулан; 6 , 7 – Могуань, музей г. Хами

Схожие по форме бронзовые и биметаллические стрелы достаточно широко представлены в северных и центральных районах Китая, в археологических памятниках периода правления династий Цинь и Хань [Худяков, 2002. С. 404, 407]. Подобные формы бронзовых наконечников находят аналогии среди широкого спектра бронзовых стрел, обнаруженных в других районах Центральной Азии, в том числе на памятниках хуннской культуры в Забайкалье и Монголии [Миняев, 2007. С. 27. Рис. 13, 2 ]. В хуннских комплексах Забайкалья такие наконечники датируются периодом ранней Хань [Давыдова, 1995. С. 34].

Судя по имеющимся материалам, трехгранные наконечники удлиненно-треугольной формы впервые стали широко применяться древними китайцами при династии Цинь. В дальнейшем они получили еще более широкое распространение в эпоху Хань. От ханьцев такие стрелы могли заимствовать хуннские воины, которые использовали их в ходе дистанционных боев в войнах с другими кочевыми племенами на территории Монголии, Забайкалья и Восточного Туркестана. Обращает на себя внимание ареал распространения подобных находок. Большая часть бронзовых и биметаллических наконечников стрел в Восточном Туркестане обнаружена в районе Дуньхуана и Хами, входивших в сферу китайских владений при династии Хань.

Вероятно, первоначально такие наконечники вместе с черешками отливались полностью из бронзы. Замена бронзовых черешков железными может свидетельствовать об определенных изменениях в технологии производства стрел. В период своего появления, несмотря на различия в способе насада, втульчатого или черешкового, а также независимо от крепления наконечника на бронзовом или железном черешке, они применялись в качестве бронебойных, для пробивания не металлического защитного покрытия. По мере распространения железных доспехов значение бронзовых и биметаллических трехгранных наконечников стрел должно было постепенно уменьшаться. Бронзовые и биметаллические наконечники продолжали использоваться хуннскими воинами, несмотря на то, что со временем в их распоряжении появились более эффективные бронебойные стрелы с наконечниками, изготовленными из железа. Железные черешковые наконечники стрел с трехгранным в сечении пером удлиненно-треугольной формы, с остроугольным острием и прямыми плечиками обнаружены в ходе раскопок хуннских памятников Ноин-Ула и Гол-Мод в Монголии [Худяков, 1986. С. 31].

Наличие в составе комплексов вооружения дистанционного боя на обширной территории Хуннской военной державы похожих по форме пера бронебойных наконечников стрел, изготовленных из различных металлов, бронзы и железа, может быть наглядным свидетельством вытеснения новой железоделательной технологии в производстве предметов вооружения дистанционного боя.

Список литературы Бронзовые и биметаллические наконечники стрел хуннского времени из Синьцзяна (с учетом материалов исследований германской археологической экспедиции А. Фон Ле Кока)

- Барфилд Т. Д. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. - 1757 г. н. э.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. 488 с.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Алматы: ТОО «Жалынбаспасы», 1998. Т. 1. 390 c.

- Боровкова Л. А. ЗападЦентральнойАзииво II в. дон. э. - VII в. н. э. М.: Наука, 1989. 181 с.

- Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье. Очерки истории. М.: Наука, 1988. 449 с.

- Горелик М. В. Вооружение народов Восточного Туркестана // Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье. Хозяйство, материальная культура. М.: Вост. лит., 1995. С. 359-430.

- Давыдова А. В. Иволгинский археологический комплекс. СПб.: Фонд «АзиатИКА», 1995. Т. 1: Иволгинское городище. 92 с.

- Дебэн-Франкфор К. Саки провинции Синьцзян до периода Хань. Критерии идентификации // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата: Наука, 1989. С. 246-257.

- Миняев С. С. Дырестуйский могильник. 2-еизд., доп. СПб., 2007. 233 с.

- Погребова М. Н., Раевский Д. С. Ранний железный век // Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье. Очерки истории. М.: Наука, 1988. С. 156-189.

- Таскин В. С. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М.: Наука, 1984. 486 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Восточного Туркестана в бронзовом и раннем железном веках // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. Кемерово, 1995. С. 5-25.

- Худяков Ю. С. Археологические коллекции в музеях Северного Китая (по материалам экспедиции ЮНЕСКО «Шелковый путь») // Записки Восточного отделения Российского археологического общества (ЗВОРАО). Новая серия. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. Т. 1 (26). С. 401-421.

- Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана: Учеб. пособие. Новосибирск, 2002. 156 с.

- Le Coq A. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asiens. Berlin: Ditrich Reimer, Ernst Vonsen, 1925. 90 S.