Бронзовые змеи и драконы из второй жертвенной ямы Саньсиндуя

Автор: Варенов А.В., Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению бронзовых изображений змей, змеевидных существ и драконов из жертвенной ямы JK2 на эпонимном памятнике культуры Саньсиндуй, распространенной в пров. Сычуань КНР в последней трети II тыс. до н.э. Фигуры змей, судя по технологии их монтировки, относятся ко II этапу разработанной нами ранее схемы эволюции бронзолитейного искусства Саньсиндуя. Скульптура, которая изображает человека с птичьими когтями на ногах, держащего двух змеевидных существ, также принадлежит ко II этапу, а плоские фигурки змеевидных существ должны быть более ранними. «Дерево духов» № 1 с драконом представляет III этап эволюции, а деревья № 2 и 3, связанные с драконами типов B и A, - соответственно II и I этапы технологической эволюции. Ажурное основание алтаря с драконами относится ко II этапу, а объемная фигурка дракона с пятнистым телом - к III.

Китай, бронзовый век, жертвенные ямы, змеи, драконы, относительная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145144887

IDR: 145144887 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Бронзовые змеи и драконы из второй жертвенной ямы Саньсиндуя

Саньсиндуй – своеобразная культура эпохи развитой бронзы, распространенная на равнине Чу-аньси, в окрестностях г. Чэнду, административного центра пров. Сычуань в КНР. Яркую самобытность ей придает наличие бронзовой скульптуры, найденной в двух жертвенных ямах JK1 и JK2 на эпоним-ном памятнике. Приоритетное внимание китайские и зарубежные исследователи (включая и авторов данной статьи) уделяли антропоморфным изваяниям – своеобразной «визитной карточке» культу-284

ры Саньсиндуй [Сунь Хуа, 2000]. Между тем, зооморфные образы Саньсиндуя оставались как бы «в тени». В более ранней по времени первой жертвенной яме (JK1) встречено всего пять изображений животных: два тигра и три дракона. В отличие от нее, во второй яме (JK2) среди зооморфных образов преобладают птицы и птицеподобные существа. Однако драконы, змеи и змеевидные существа там тоже встречаются в немалом количестве. Именно их рассмотрению и посвящена данная статья.

Предполагается наметить отно сительную хронологию бронзовых изображений змей и драконов из Саньсиндуя.

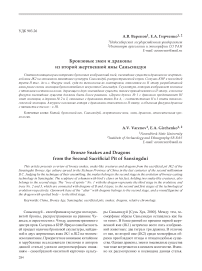

Змеи. Изображения змей разломаны на части, изготовленные методом раздельной отливки. В районах стыка деталей о ставлены отверстия, которые заливались жидкой бронзой для соединения этих частей [Саньсиндуй..., 1999, с. 325]. Головы с длинными вытянутыми глазами при- подняты, под шеей две полукруглые петельки. Туловище покрыто ромбическими меандрами. На головах и на спинном хребте следы крепления прорезных ножевидных «крыльев», хвосты закручены кольцом вперед. Передние части змей – 2 экз. Обр. К2(2):11, длина – 29,9 см, ширина – 10,3 см (рис. 1, 1). Обр. К2(3):87, длина – 54,8 см, ширина – 10 см (рис. 2, 1). Средние части змей – 2 экз. Обр. К2(3):113, длина 34 см, ширина 7,6 см

Рис. 1. Изображение бронзовых змей и змеевидных существ из второй жертвенной ямы Саньсиндуя. Масштабирование и компоновка рисунков выполнены А.В. Вареновым по: [Саньсиндуй…, 1999, с. 326–328, 339; рис. 178–179, 182, 186–187].

1 – передняя часть змеи; 2, 3 – средние части змей; 4 – хвост змеи; 5 – скульптура с птичьими когтями на ногах; 6–12 – змеевидные существа.

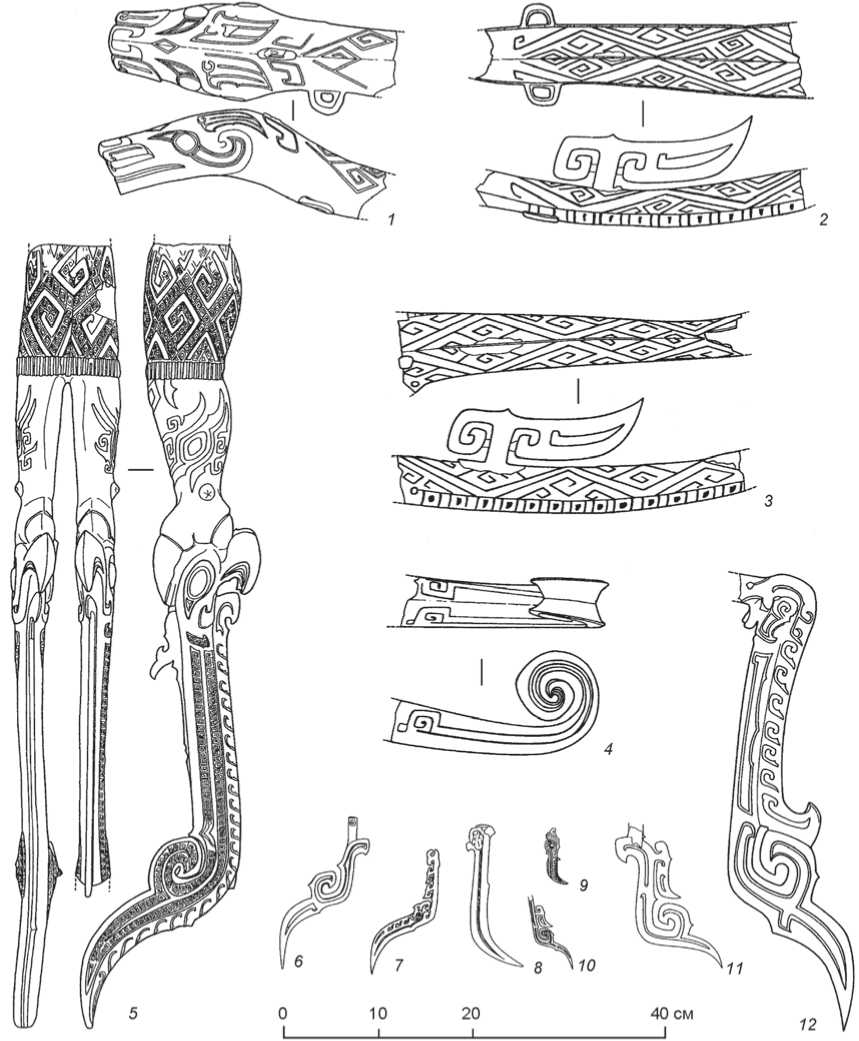

(см. рис. 1, 2 ). Обр. К2(3):56, длина – 35,6 см, ширина – 8,4 см (рис. 1, 3 ). Хвосты змей – 2 экз. Обр. К2(2):330, длина – 19,6 см, ширина – 5 см (рис. 1, 4 ). Обр. К2(2):44, длина – 21,2 см, ширина – 5,4 см (см. рис. 2, 3 ). Отломанные «крылья» змей – 4 экз. Обр. К2(3):70-10, длина – 20,1 см (рис. 2, 2 ).

Змеевидные существа. Лучше всего сохранившиеся экземпляры являются деталями статуи человека с птичьими когтями на ногах – обр. К2(3):327. Острые птичьи когти обеих ног вцепились в головы двух змееподобных существ, которых китайские археологи называют «птицами». Однако птичьи у данных созданий только головы с большими глазами и крючковатыми хищными клювами, непосредственно переходящими в их длинные «змеиные» тела. С боков они украшены двумя рядами мелкого меандра, начинаясь от горла, по брюшку проходит длинный прямой гребень с узором прорезных «перьев», достигающий о строго кончика хвоста. Между вертикальным «змеиным» телом и изогнутым хвостом на спине расположен закручивающийся вперед завиток, возможно, «крыло». Высота «птиц-змей» – 51,4 см (см. рис. 1, 5 ).

Изображения птиц-змей с S-образными телами, часто с завитком на спине, встречаются и в виде плоских отливок. В китайской публикации они фигурируют как «украшения в виде птиц» типов C, D, E, F и «украшения в виде драконов» типов D и E [Там же, с. 332, 334, 335]. Обр. К2(3):4-2 по размеру почти такой же, как и рассмотренные детали скульптурной композиции, высотой 44,8 см. Присутствует завиток на стыке спины и хвоста, в верхней части есть отверстие для подвешивания или для приливки к основной детали, но голова отчетливо не выражена (рис. 1, 12 ).

Остальные изделия подобного рода заметно меньше. Обр. К2(3):4-1 высотой 15 см, шириной 8,4 см и толщиной 0,37 см. На спине у него есть завиток, а на голове – столбик с отверстием для подвешивания или приливки (рис. 1, 6 ). Обр. К2(3):24-1 длиной 13,2 см и обр. К2(3):193-11 длиной 7,5 см подобны ему, но выполнены в технике прорезного литья, а на спине, помимо завитка, имеют еще и ножевидное крыло (рис. 1, 10 , 11 ). Обр. К2(3):193-25 длиной 13,5 см, обр. К2(3):193-12 длиной 13,9 см и обр. К2(3):193-26 длиной 6 см лишены завитков и крыльев (рис. 1, 7 – 9 ).

Драконы. Лучше всего сохранившееся изображение дракона из ямы JK2 является деталью большого «дерева духов» № 1 – обр. К2(2):94. Конструктивно вся композиция состоит из трех частей: кольцевого основания-опоры, ствола дерева с ветвями и дракона, спускающегося вниз по стволу [Варенов, Гирченко, 2009, с. 247–248]. Дракон и ветви с четырех сторон прилиты к стволу дерева. 286

Хвост дракона обломан, его похожее на крученую веревку тело волнообразно изгибается, соединяясь со стволом дерева в районе груди, живота и хвоста. На стволе между вторым и третьим уровнями ветвей и выше третьего уровня остались точки крепления отломанной части тела дракона, которое тянулось от самого верха дерева. На лбу и на носу дракона – по длинному изогнутому рогу, уши его обломаны, у о снования шеи – коротко е крыло (см. рис. 2, 7 ).

От других бронзовых драконов сохранились только головы, отнесенные китайскими исследователями к плоским «украшениям в виде дракона» типов A, B и C [Саньсиндуй..., 1999, с. 325–326]. Тип А – 1 экз. Обр. К2(3):203. Голова дракона задрана вверх, пасть приоткрыта, торчащие сверху и снизу клыки заходят друг за друга, верхняя часть морды загибается назад кольцом, S-образные длинные глаза простираются вплоть до кончика носа, на голове рог и острое ухо, на нижней губе полукруглая кольцевая петелька. Высота – 33 см, ширина – 12 см (рис. 2, 5 ). Тип В – 1 экз. Обр. К2(3):145. В открытой пасти дракона отлито шесть круглых отверстий, расположенных в два ряда, верхняя часть морды загибается назад кольцом, S-образные длинные глаза тянутся вдоль всего рога, ушная раковина широкая. Высота – 17,5 см, ширина – 7,7 см (рис. 2, 6 ).

Тип С – 10 экз. Обр. К2(3):193-15. Пасть дракона открыта, торчащие клыки не сомкнуты, верх морды загибается назад, S-образные длинные глаза тянутся вплоть до кончика носа. Рог дракона тонкий, ухо загнуто назад, тело ниже шеи прорезное. Высота – 5,8 см, ширина – 5,2 см (рис. 2, 4, 11 ). Головы драконов типа C, видимо, являются фрагментами ажурных прорезных оснований бронзовых «алтарей» [Чэнь Дэань, Вэй Сюэфэн, Ли Вэйган, 1999, с. 24, цв. вкл.]. Во всяком случае, почти такие же головы у драконов, отлитых на основании алтаря, – обр. К2(2):143-1 (рис. 2, 12 ). У них тощие, относительно короткие тела с крыльями в районе лопаток и таза и длинные хвосты (рис. 2, 9 , 10 ). Похожие пропорции пятнистого тела и у объемной фигурки дракона – обр. К2(3):193-10. Высота – 4 см, длина – 7,8 см (рис. 2, 8 ).

Относительная хронология. Технология монтировки путем заливки металлом заранее оставленных отверстий на стыке деталей у бронзовых змей такая же, как и у «дерева духов» № 2, так что и они должны относиться ко II этапу прослеженной нами ранее эволюции бронзолитейного искусства Саньсиндуя [Варенов, Гирченко, 2015, с. 18–20]. Ко II этапу эволюции принадлежит и держащая змеевидных существ статуя человека с птичьими когтями на ногах. Более простые плоские отливки «птиц-змей» представляют I этап

Рис. 2. Изображение бронзовых змей и драконов из второй жертвенной ямы Саньсиндуя. Масштабирование и компоновка рисунков выполнены А.В. Вареновым по: [Саньсиндуй…, 1999, с. 219, 234, 326–328, 344; рис. 120, 131, 178–180, 182, 189].

1 – передняя часть змеи; 2 – «крыло» змеи; 3 – хвост змеи; 4, 11 – голова дракона типа C; 5 – голова дракона типа A; 6 – голова дракона типа B; 7 – основание «дерева духов» № 1 с драконом; 8 – фигурка пятнистого дракона; 9, 10 – драконы с ажурного основания алтаря; 12 – ажурное основание алтаря. Пары рисунков 4 и 11 ; 9 / 10 и 12 изображают одни и те же изделия.

эволюции. Дерево духов № 1, по которому спускается дракон с витым телом, относится к III этапу технологической эволюции. Голова дракона типа B, схожая передачей зубов, уха и нижней челюсти с драконом с дерева № 1, должна относиться ко II этапу. Зато ее связывают с головой типа A длинные глаза и загнутый назад нос. Значит, сильно отличающаяся от дракона с дерева голова типа A принадлежит к I этапу. Драконы с головами типов A и B, скорее всего, являлись деталями «деревьев духов» № 3 и 2 соответственно (у основания дерева № 2 сохранился след от приливки к нему какой-то детали). Голова типа C, в силу значительного внешнего сходства (зубастая пасть с торчащими клыками, доходящий до кончика загнутого назад носа длинный глаз), синхронна голове типа A (I этап). Дракончики на ажурном основании «алтаря», у которых не столь длинные глаза не заходят на верхнюю челюсть и нос, представляют дальнейшее развитие головы типа C и относятся ко II этапу. К самому позднему III этапу должна принадлежать объемная фигурка пятнистого дракона.

Список литературы Бронзовые змеи и драконы из второй жертвенной ямы Саньсиндуя

- Варенов А.В., Гирченко Е.А. Культовые бронзы Саньсиндуя и пути их семантической интерпретации // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - Т. XV. - С. 246-251.

- Варенов А.В., Гирченко Е.А. Бронзовые деревья из жертвенных ям Саньсиндуя // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2015. - Т. 14; вып. 4: Востоковедение. - С. 13-23.

- Саньсиндуй цзисы кэн (Жертвенные ямы Саньсиндуя). - Пекин: Вэньу, 1999. - 628 с. (на кит. яз.).

- Сунь Хуа. Сычуань пэньди дэ цинтун шидай (Бронзовый век Сычуаньской котловины). - Пекин: Кэсюэ, 2000. - 397 с. (на кит. яз.).

- Чэнь Дэань, Вэй Сюэфэн, Ли Вэйган. Саньсиндуй. Чанцзян шанъю вэньмин чжунсинь таньсо (Саньсиндуй. Исследования центра цивилизации в верхнем течении Янцзы). - Чэнду: Сычуань жэньминь, 1999. -71 с. (на кит. яз.).