Бронзовый котел с греческой надписью из курганного могильника у хут. Базки Волгоградской области

Автор: Балахванцев А.С., Шинкарь О.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В результате археологических раскопок на правом берегу р. Дон в Волгоградской области в кургане № 1 у хут. Базки в насыпи найден бронзовый кованый котел раннесарматского времени с греческой надписью на плечиках сосуда. Надпись читается как [Η]ΔΔΔΖΓ29 | ΔΙΡΙΝΑΚΟΥ и переводится: (Вес) 181 (драхм) (собственность) Диринака. По типологическим особенностям и палеографическим данным котел можно датировать в пределах II, возможно, начала I в. до н. э.

Курганная группа, погребальный обряд, ранние сарматы, бронзовый котел, импортная металлическая посуда, греческая надпись

Короткий адрес: https://sciup.org/143164048

IDR: 143164048

Текст научной статьи Бронзовый котел с греческой надписью из курганного могильника у хут. Базки Волгоградской области

В 2017 г. на территории Серафимовичского района Волгоградской области у хут. Базки была раскопана расположенная на высокой правой надпойменной террасе р. Дон курганная группа, состоящая из двух насыпей. В кургане № 1, относящемся к эпохе средней бронзы, обнаружено единственное впускное сарматское погребение № 3, которое было совершено в подбойной могиле. Вход в подбой перекрыт деревянными ветками-столбиками (диаметром 15–20 мм), вкопанными в дно входной ямы. На дне подбоя в деревянном гробу, вытянуто на спине, головой на юго-запад лежала погребенная женщина 35–45 лет1 .

За головой погребенной находились два лепных сосуда, большой и маленький. У правого плеча обнаружен фрагмент бронзового литого зеркала с валиком по краю. Реконструируемый диаметр зеркала – 16 см. Рядом с зеркалом найден кусок смолистого вещества со следами соскабливания (возможно, наркотическое вещество – опий-сырец?). На груди погребенной находился амулет – клык со сквозным отверстием в средней части корня (верхний правый клык волка –

1 Антропологическое определение принадлежит к. и. н. Е. В. Перерве.

Canis Lupus)2, который долго и бережно носился владелицей. Клык отколот в древности и тщательно заполирован от долгой носки. На локте правой руки, кистях обеих рук и щиколотках ног найдены стеклянные округлые бусы полупрозрачного синего и желтого цвета, по всей вероятности, они служили элементами украшения одежды. У ноги слева от погребенной лежали кости передней ноги молодого барашка и железный нож с горбатой спинкой. По погребальному обряду и вещевому материалу погребение относится к заключительному этапу раннесарматской культуры II–I вв. до н. э.

Бронзовый кованый котел найден в насыпи кургана на расстоянии 3,5 м к северо-востоку от узкой прямоугольной входной ямы сарматского погребения. Находка определяется как импортная, редко встречающаяся в раннесарматское время, и, несомненно, относится к социально престижному атрибуту погребального обряда. Уже давно многими исследователями подмечено, что поступление к сарматам Волго-Донских степей античного импорта, в частности металлической посуды, приобретает массовый характер только с I в. н. э. ( Raev , 1986. P. 58–63; Сергацков , 1994. С. 19–27; 2004. С. 146–148; Скрипкин , 1997. С. 32–36).

Котел располагался в насыпи, на глубине 1,1 м от нулевой отметки центра кургана. Котел сильно деформирован в древности (смят по вертикали). После реставрации было установлено, что котел имел шаровидное тулово, короткое цилиндрическое горло и немного отогнутый венчик. Самая широкая часть туло-ва находится в нижней трети сосуда. Дно округлой формы.

Котел, вероятно, имел 2 ручки, утраченные в древности. На котле фиксируются следы крепления от одной из утраченных ручек. На горле котла пробиты два отверстия, в которых сохранились две заклепки. Тело заклепок имеет квадратную в сечении форму, сами заклепки оконечены округлыми шляпками. Третье отверстие пробито на боку в верхней трети тулова котла, визуально – ровно посередине между двумя верхними отверстиями. Заклепка не сохранилась. Все три отверстия были системой крепления ручки котла. С другого бока система крепления была симметричная, но из-за утраты части сосуда она не сохранилась. При помощи заклепок крепилась литая ручка-накладка в виде колец, переходящих в прямоугольную пластину, которая заканчивалась листовидными или сердцевидными атташами, как на двух котлах из хут. Аверина Воронежской области (случайная находка, сделанная экскаваторщиком в насыпи кургана) ( Медведев , 1996. С. 25) и погребения № 4 кургана № 27 Жутовского могильника в Волгоградской области ( Шилов , 1975. С. 139).

Размеры котла: высота – 16,3 см, диаметр венчика – 17 см, диаметр горла в месте перехода в тулово – 17,6 см, максимальный диаметр тулова – 24 см. Технологически котел изготовлен в технике выколотки (древний способ ковки – дифовка)3. Толщина стенок тулова и дна равна 0,2 мм, толщина венчика – 1,2 мм.

Лист меди на горле и венчике загибается в два слоя, что отчетливо фиксируется в профиле изделия на сломе (рис. 1: 1, 2 ).

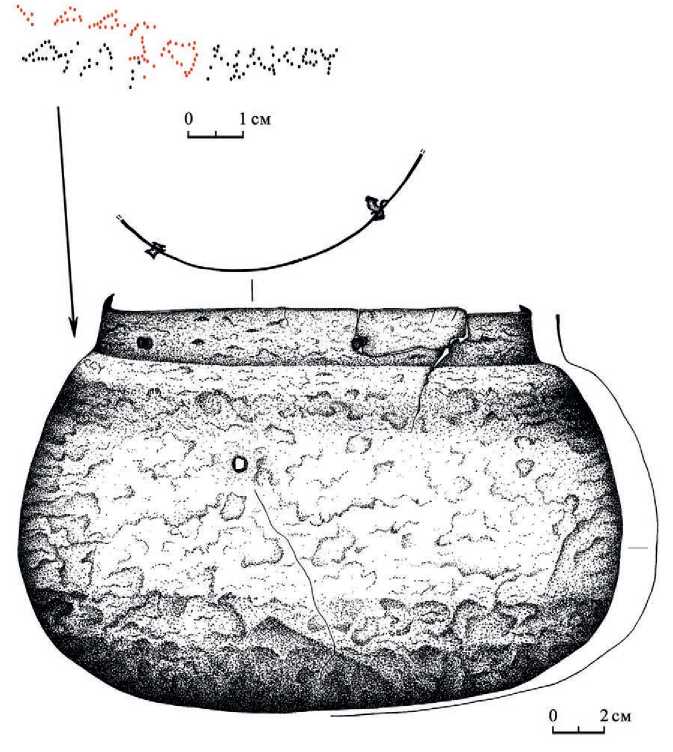

После реставрации на плечиках котла отчетливо проявилась надпись (рис. 1: 2 ; 2). Надпись выполнена в технике точечного накола с помощью керна. Окончание керна представляло собой стержень округлого сечения. Округлые отверстия неглубоко, но четко впечатались в плечики котла.

Рис. 1. Фото бронзового котла из кургана 1 курганной группы у хут. Базки с греческой надписью

1 – фото бронзового котла из кургана 1 курганной группы у хут. Базки; 2 – фото греческой надписи на плечиках бронзового котла (увеличено)

Рис. 2. Прорисовка бронзового котла и греческой надписи

Знаки первой строки выделены красным цветом

Учитывая, что надпись выполнена весьма неумело и небрежно, с некоторой долей условности можно сказать, что она состоит из двух строк. Высота букв от 0,4 до 0,6 см, общая длина надписи – 6 см. Первый знак верхней строки практически полностью уничтожен прошедшей через него сквозной трещиной, но, судя по сохранившейся нижней горизонтальной гасте, это – дельта . Второй знак из-за коррозии сохранился крайне плохо, но тем не менее его можно тоже понять как дельту . Третий знак также является дельтой . Особую сложность из-за крайне небрежного написания создает понимание четвертого знака, который, скорее всего, является дзетой . Пятый знак н похож на греческую букву ню , у которой левая вертикаль слегка длиннее правой, а их верхние концы соединены горизонтальной гастой.

Предложенное прочтение знаков дает основание утверждать, что первая строка надписи представляет собой цифровое обозначение. Следует заметить, что обозначение веса даже на серебряной посуде указывалось довольно редко (Oliver, 1977. P. 79; Gill, 2008. P. 336–337; Tzochev, 2016. P. 783–784). Что же касается бронзовых котлов, то здесь можно привести только три примера: котелок из Донецкой области (Михлин, 1974. C. 30. Рис. 1; Виноградов, 1984. C. 39) и две глиняные литейные формы для отливки котлов, найденные в Таджикистане (Демиденко, 2014. Рис. 1, 2; Балахванцев, 2014. C. 89–90). Еще большую редкость находке придает то, что обозначение веса дается в акрофонической системе.

Дельта , повторяющаяся три раза, соответствует числу «10» ( Tod , 1912. P. 101, 123–124; Mc Lean , 2002. P. 58). Как уже было отмечено выше, наибольшую сложность представляет понимание следующего знака, похожего на букву дзета . Дело в том, что дзета в значении «1 драхма» встречается только в Кирене ( Tod , 1927. P. 149)4, цифровая система которой не принадлежит к числу акро-фонических ( Tod , 1937. P. 255). Следующий за дзетой знак н обозначает число «50» ( Mc Lean , 2002. P. 60). Обычно левая ножка у него значительно длиннее правой ( Tod , 1912. P. 101, 104–105, 113–116, 119), однако в надписи из Эпидавра ( Tod , 1937. P. 242–243) этот знак выписан так же, как и на донской находке. Важно отметить, что данная цифра стоит явно не на месте: при акрофонической записи большее число всегда предшествует меньшему ( Mc Lean , 2002. P. 60). Видимо, при написании цифрового обозначения исполнитель пропустил знак F (= 50), который должен был находиться перед первой дельтой , и, пытаясь исправить свою ошибку, разместил его в самом конце строки5.

В сумме дошедшие до нас знаки дают число «81», что, с учетом веса аттической драхмы – 4,3 г ( Tzochev , 2016. P. 786), – значительно меньше веса даже сохранившейся части котла (710 г). Это, как минимум, делает необходимым восстановить в начале первой строки эту , обозначающую число «100» ( Mc Lean , 2002. P. 58). В таком случае обозначение веса котла в надписи составляло бы 181 драхму (778,3 г)6.

Нижняя строка начинается с дельты, горизонталь которой сильно поднята вправо, за ней следует йота, после которой идет ро. Следующая буква – йота – размещена так близко к дзете из верхней строки, что практически сливается с ее нижней гастой. После исполнитель надписи сделал большой пропуск и продолжил фактически на уровне первой строки: ню, альфа, каппа, омикрон, ипсилон. Таким образом, все слово читается как ΔΙΡΙNAKOY. Оно является личным именем, скорее всего сарматским: в скифском языке начальное -d перешло бы в -l (Кулланда, 2016. С. 98). Ранее данное имя в эпиграфике Северного Причерноморья не встречалось. Судя по тому, что никаких следов букв перед начальной дельтой не сохранилось, перед нами не патронимик, а имя самого владельца котла, стоящее в родительном падеже.

Итак, текст надписи можно представить в следующем виде:

[H]ΔΔΔΖ п

ΔΙΡΙNAKOY

Перевод: (Вес) 181 (драхм) (собственность) Диринака.

Говорить о палеографии надписи довольно сложно, так как буквы выбиты крайне неуклюже. Можно отметить лишь «приплюснутую» форму дельты , левая сторона которой длиннее правой, прямую перекладину и некоторую изогнутость косых линий у альфы , а также омикрон , почти укладывающийся в габариты строки. Данные особенности шрифта донской надписи сближают ее с посвящением из Гермонассы (КБН, 1044) середины II в. до н. э. ( Виноградов , 1987. С. 59) и граффити с поселения Кульчук рубежа III–II вв. до н. э. ( Емец , 2012. С. 291. № 1231) и середины II – I в. до н. э. (Там же. С. 297. № 1279). Вместе с тем надпись на котелке из Донецкой области, относящаяся к концу I в. до н. э. – началу I в. н. э. ( Михлин , 1974. C. 31; Виноградов , 1984. C. 42. Прим. 3), дает нам отличные от донской формы ню , альфы , дельты , ипсилона . Все это позволяет датировать надпись Диринака в пределах II, возможно, начала I в. до н. э.

Морфологически, по признаку «форма тулова» и «форма венчика», котел из Базков относится к типу I, по типологии С. В. Демиденко ( Демиденко , 2008. С. 44. Рис. 21). По форме ручки определяется вариант, который в нашем случае неопределим из-за полного отсутствия самой ручки. Можно только предполагать, какими были кольца и как они крепились.

В связи с находкой бронзового котла из Базков возникает еще ряд важных вопросов: это дата и место производства такого вида металлической посуды.

Такой тип котлов имеет очень широкую дату и находится в пределах II в. до н. э. – начала II в. н. э. С территории Волгоградской области происходят несколько похожих по форме тулова и способу крепления ручек котлов. Самая близкая аналогия происходит из погребения 4 кургана 27 Жутовского могильника (котел найден в закрытом погребальном комплексе, который датируется II–I вв. до н. э.) ( Скрипкин, Шинкарь , 2010. C. 125–137). Типологически похожи котлы из погребения 4 кургана 1 у с. Киляковка (I в. н. э.) и погребения 1 кургана 1 могильника Октябрьский V (вторая половина I в. н. э.) ( Мыськов , 1992. C. 126; Мыськов и др. , 1999. C. 149–159. Рис. 4, 12 ). Подобная форма котлов встречена в соседней Ростовской области в погребении 3 кургана 6 могильника «Валовой I» (I – начало II в. н. э.) и погребении 2 кургана 84 могильника «Новый» (I в. н. э.) ( Демиденко , 2008. С. 44; Ильюков, Власкин , 1992. С. 100–102. Рис. 26: 7 ).

Зная о бережном отношении кочевников к металлической посуде, которую не раз ремонтировали, продлевая ей срок службы, с уверенностью можно говорить о передаче кованых котлов по наследству. Видимо, до даты превращения таких предметов в «мертвую культуру» проходит большой промежуток времени. Котлы выступают в роли дорогого «бабушкиного сервиза», который латают и перелатывают тем, что есть под рукой. Так, котлы из Киляковки, Валового I имеют несколько металлических заплат, а на дне котла из Жутово стояла войлочная заплатка, скрепленная жилами через пробитые дырочки на дне котла.

Отличительной особенностью котла из Базков является его размер. Из известных аналогий он самый маленький и самый легкий.

Задаваясь вопросом о дате котла из Базков и исходя из стратиграфических наблюдений, расположения его в кургане, можно сделать вывод, что котел связан с раннесарматским погребением № 3, которое датируется заключительным этапом раннесарматского времени – II–I вв. до н. э. Присутствие на котле надписи позволяет сузить его дату до II, возможно, начала I в. до н. э.

Рассуждая о месте производства котла из Базков, нужно вспомнить еще об одной серии кованых бронзовых котлов, датируемых исследователями более ранним временем, не относящимся к сарматам. Подобная форма встречается у котлов из I Малого и IV Семибратнего курганов (V в. до н. э.), Курджипского кургана (IV в. до н. э.) из Прикубанья; Куковой могилы (первая половина – середина V в. до н. э.) и Вергины на Балканах; Аверино (IV–III вв. до н. э.) в Воронежской области ( Галанина , 1980. С. 35–36; Медведев , 1996. С. 25). Котлы этой серии объединяет техника производства методом выколотки, похожие формы тулова и способы крепления ручек, но они отличаются большими размерами, нежели котлы более поздней хронологической серии кованых котлов по типологии С. В. Демиденко (тип I) c территории Волго-Донских степей.

Существует несколько гипотез о происхождении серии бронзовых кованых котлов V–III вв. до н. э. Так, А. П. Медведев пишет о появлении близкого типа котлов еще в раннеархаическое время в Греции и Малой Азии, а с VI в. до н. э. – в Этрурии, поддерживая ранее высказанную гипотезу В. П. Шилова о возможности этрусского происхождения формы жутовского котла ( Медведев , 1996. С. 25; Шилов , 1975. С. 139). Л. К. Галанина, анализируя котлы подобной формы из Семибратных курганов и Курджипса в Прикубанье, не исключает возможность производства котлов в меото-скифской среде ( Галанина , 1980. С. 35–36). Автор типологии бронзовых котлов – С. В. Демиденко – отмечает типологические и технологические особенности сарматских кованых котлов II–I вв. до н. э. – III в. н. э., которые, по его мнению, восходят к меото-скифским образцам V–IV вв. до н. э. ( Демиденко , 2008. С. 49). Исследователь приходит к выводу о производстве кованых котлов типа I с шаровидным туловом с различными вариантами литых ручек в прикубанских, меотских центрах (Там же. С. 63).

Технологически обе рассматриваемые серии кованых котлов производились в технике дифовки и территориально располагались в одном ареале обитания древних кочевых племен раннего железного века. Можно предполагать, что существует преемственность между этими сериями кованых котлов. Вполне вероятно, что котлы небольших размеров (тип I, по С. В. Демиденко) являлись дериватами котлов более раннего времени и, по всей видимости, могли быть произведены в местных прикубанских, меотских мастерских. Учитывая же наличие греческой надписи на котле, найденном у хут. Базки, с большой долей вероятности следует связать его происхождение с греческими мастерскими Боспора.

Список литературы Бронзовый котел с греческой надписью из курганного могильника у хут. Базки Волгоградской области

- Балахванцев А. С., 2014. Новая надпись из Тахти-Сангина и некоторые проблемы восточного эллинизма//РА. № 4. С. 89-96.

- Виноградов Ю. Г., 1984. Два бронзовых котла с греческими надписями из сарматских степей Донбасса и Поволжья//Древности Евразии в скифо-сарматское время/Ред.: А. И. Мелюкова. М.: Наука. С. 37-43.

- Виноградов Ю. Г., 1987. Вотивная надпись дочери царя Скилура из Пантикапея и проблемы истории Скифии и Боспора во II в. до н. э.//ВДИ. № 1. С. 55-87.

- Галанина Л. К., 1980. Курджипский курган. Памятник культуры прикубанских племен IV века до н. э. Л.: Искусство. 127 с.

- Демиденко С. В., 2008. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н. э. -III в. н. э.). М.: ЛКИ. 328 с.

- Демиденко С. В., 2014. Котлы типа «Тахти -Сангин -Бармашино»: к проблеме взаимопроникновения тРАдиций металлообРАботки в ЦентРАльной Азии//РА. № 4. С. 75-88.

- Емец И. А., 2012. Граффити и дипинти из античных городов и поселений Северного Причерноморья (подготовительные материалы к Корпусу). М.: Изд-во «Спутник+». 478 с.

- Ильюков Л. В., Власкин М. В., 1992. Сарматы междуречья Сала и Маныча. Ростов н/Д.: Изд-во РГУ. 288 с.

- Корпус боспорских надписей/Отв. ред. В. В.Струве. М.; Л.: Наука, 1965. 951 с.

- Кулланда С. В., 2016. Скифы: язык и этногенез. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 232 с.

- Ладынин И. А., 2007. Еще раз о перстнях «Птолемеевского типа» из Северного Причерноморья: к возможной интерпретации в свете внешней политики эллинистического Египта в III в. до н. э.//ДБ. Т. 11. М.: ИА РАН. С. 235-252.

- Медведев А. П., 1996. Медные кованые котлы из Аверинского кургана на Среднем Дону//Античная цивилизация и варварский мир: тез. докл. V археологического семинара. Новочеркасск. С. 23-25.

- Михлин Б. Ю., 1974. Граффити на котле из Донецкой области//Нумизматика и эпиграфика. Т. XI. С. 29-32.

- Мыськов Е. П., 1992. Сарматские погребения из курганов у Волжского и Киляковки//Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. Волгоград: Перемена. C. 118-138.

- Мыськов Е. П., Кияшко А. В., Скрипкин А. С., 1999. Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 2. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. C. 149-159.

- Сергацков И. В., 1994. Сарматы Волго-Донских степей и Рим в первых веках нашей эры//Проблемы всеобщей истории: материалы науч. конф. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 19-27.

- Сергацков И. В., 2004. Бронзовый котел из Жутовского могильника в ВолгогРАдской области//РА. № 1. С. 146-148.

- Скрипкин А. С., 1997. Этюды по истории и культуре сарматов. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. 104 с.

- Скрипкин А. С., Шинкарь О. А., 2010. Жутовский курган № 27 сарматского времени в Волго-Донском междуречье//РА. № 1. С. 125-137.

- Шилов В. П., 1975. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука. 208 с.

- Gill D. W. J., 2008. Inscribed Silver Plate from Tomb II at Vergina: Chronological Implications//Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. 77. P. 335-358.

- Mc Lean B. H., 2002. An introduction to Greek epigraphy of the Hellenistic and Roman periods from Alexander the Great down to the reign of Constantine (323 B.C. -A.D. 337). Ann Arbor: University of Michigan Press. 516 p.

- Oliver A., 1977. Silver for the Gods: 800 Years of Greek and Roman Silver. Toledo: The Toledo Museum of Art. 175 p.

- Raev B. A., 1986. Roman Imports in the Lower Don Basin. Oxford: British Archaeological Reports. 135 p. (BAR International Series; 278.)

- Tod M. N., 1912. The Greek Numeral Notation//Annual of the British School at Athens. Vol. 18: 1911/1912. P. 98-132.

- Tod M. N., 1927. Further Notes on the Greek Acrophonic Numerals//Annual of the British School at Athens. Vol. 28: 1926/1927. P. 141-157.

- Tod M. N., 1937. The Greek Acrophonic Numerals//Annual of the British School at Athens. Vol. 37: 1936/1937. P. 236-258.

- Tzochev C., 2016. Accounts from the Treasury of Seuthes III: Inscribed Silver Plate Found in the Tomb of the Golyama Kosmatka Mound//Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. 85, no. 4. P. 779-794.

- Vinogradov Ju. G., 1999. Der Staatsbesuch der 'Isis' im Bosporos//Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 5, iss. 4. P. 271-302.