"Брошенные, связанные, скорченные": антропологическое исследование неординарного позднесарматского погребения в Южном Зауралье

Автор: Фдоров В.К., Нечвалода А.И., Рафикова Я.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается неординарное тройное погребение II-IV вв. н.э. в Южной Башкирии. Его уникальной особенностью является то, что два мужчины были захоронены на ступеньке входной ямы в необычных позах - с подтянутыми к подбородку коленями. Погребенная в подбое женщина находилась в стандартном положении на спине. Подобное размещение покойных в познесарматских погребениях большая редкость, а их скорченность - явление исключительное. Антропологическое исследование позволило установить принадлежность погребенных к двум краниологическим типам: одного мужчины - к гипоморфному европеоидному, а другого и женщины - к гипоморфному европеоидному с примесью монголоидного компонента. Аналогии физическому типу этих индивидов обнаруживаются в материалах позднесарматского могильника Покровка-10 в Оренбургской обл. Выполнена графическая реконструкция внешнего облика двух погребенных - одного из мужчин и женщины. При изучении посткраниального скелета выявлены многообразные поражения опорно-двигательного аппарата всех покойных. Для объяснения необычного обряда погребения были рассмотрены следующие гипотезы: «вредоносность» подвергнутых фиксации покойников-мужчин, принесение их в жертву или смерть всех трех от быстро протекающей инфекционной болезни. Уникальность захоронения не позволяет отдать решительного предпочтения ни одной гипотезе. «Приниженное» положение мужчин в могиле, возможно, является иллюстрацией к известному пассажу Аммиана Марцеллина о третировании стариков у аланов.

Поздние сарматы, погребальный обряд, краниология, палеопатология, "упакованные" погребенные, жертвоприношение

Короткий адрес: https://sciup.org/145145901

IDR: 145145901 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.140-148

Текст научной статьи "Брошенные, связанные, скорченные": антропологическое исследование неординарного позднесарматского погребения в Южном Зауралье

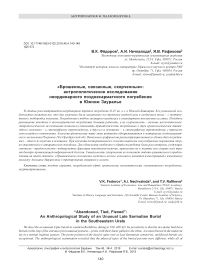

В 1999 г. нами был исследован кург. 6 Селивановско-го II могильника в Абзелиловском р-не Республики Башкортостан, содержавший подбойное погребение поздне сарматской культуры II–IV вв. н.э. (рис. 1). В предварительной публикации его материалов про-

Рис. 1. План и профиль погребения в кург. 6 Селива-новского II могильника.

1–3 – пряслице, фрагмент зеркала и белое рыхлое вещество;

4, 5 – оселок и нож; 6 – пряжка; 7 – височное колечко; 8 – сосуд; 9 – бусы.

анализирован погребальный обряд и немногочисленный инвентарь (рис. 2) [Фёдоров, 2011], но самая интересная особенность этого погребения, выделяющая его среди прочих – наличие на дне входной ямы двух скелетов мужчин, уложенных в необычной скорченной позе, – осталась, фактически, нерассмотренной. Приведем основные данные о захоронении.

Могила была единственной в кургане, представляла собой вытянутую подпрямоугольную яму с неровными стенками, закругленными углами, размером 2,4 × 0,95 м, глубиной 1,27–1,35 м. Ориентирована

|

*58 5? |

® e |

® G |

a e |

Вб © |

@ е |

|

У5Й |

® в |

® e |

в 0 |

в е |

|

|

ю |

® в |

as © |

о в |

О 6 |

^ Q |

|

a e |

st e |

€3 О |

О 6 |

CS © |

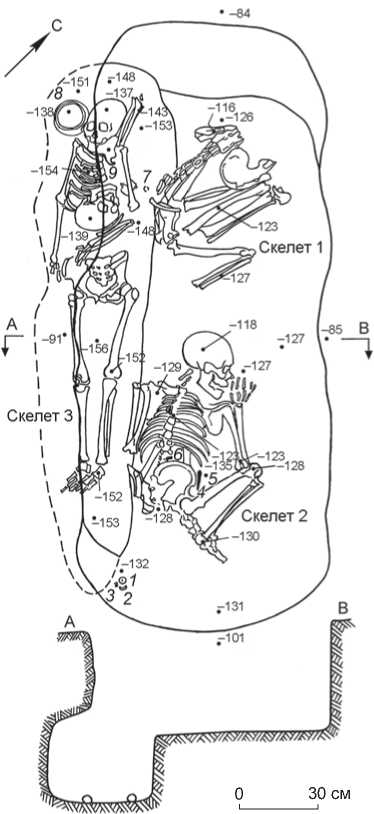

Рис. 2. Инвентарь погребения.

1 – медное височное колечко; 2 – железная пряжка; 3 – каменный оселок; 4 – железный нож с медной обоймой; 5 – обломки бронзового зеркала; 6 – керамическое пряслице; 7 – керамический сосуд;

8 – бусины.

по линии СЗ – ЮВ. В длинной юго-западной стенке находился подбой шириной до 0,5 м и длиной 2,05 м, дно которого располагалось на 0,25 м ниже дна входной ямы. Последняя имела ширину до 0,75 м. На дне входной ямы обнаружены останки двух мужчин (скелеты 1 и 2), погребенных на животе с сильно подогнутыми ногами и согнутыми в локтях, прижатыми к телу руками. В подбое была захоронена женщина в вытянутом положении на спине (скелет 3), в районе ее живота находился череп скелета 1, свалившийся в подбой.

Анализ антропологического материала

Программа антропологических исследований включала измерения и описания черепов по системе Р. Мартина [Martin, 1928] в модификации отечественных авторов [Алексеев, Дебец, 1964], а также сохранившихся элементов посткраниального скелета согласно остеометрической методике [Алексеев, 1966]. Пол

в

6 cм

6 cм определялся по анатомо-морфологическим признакам экспрессии полового диморфизма на черепе по пятибалльной шкале [Standards…, 1994; Walker, 2008] и костям таза. Возраст устанавливался по степени облитерации черепных швов экзокрана [Алексеев, Дебец, 1964; Meindl, Lovejoy, 1985] и стертости зубов [Герасимов, 1955; Зубов, 1968]. Длина тела (рост) определялась по формулам К. Пирсона, А. Ли, С. Дюпертюи и Д. Хэддена, В.В. Бунака [Алексеев, 1966]. Фиксация патологических изменений скелета, маркеров стресса осуществлялась в рамках палеопатологической программы, принятой в российской антропологии [Бу-жилова, 1995, 1998].

По черепам были выполнены комбинированные (скульптурно-графические) реконструкции внешнего облика по методу М.М. Герасимова [1949, 1955] с учетом рекомендаций отечественных [Лебединская, 1998; Никитин, 2009; Нечвалода, 2015, 2016] и зарубежных [Prag, Neave, 1997; Taylor R., Angel, 1998; Taylor К.T., 2000; Wilkinson, 2004] исследователей. Для воссоздания мягкого носа с помощью уравнений линейной регрессии определялись дополнительные размеры на черепе [Rynn, Wilkinson, Peters, 2009].

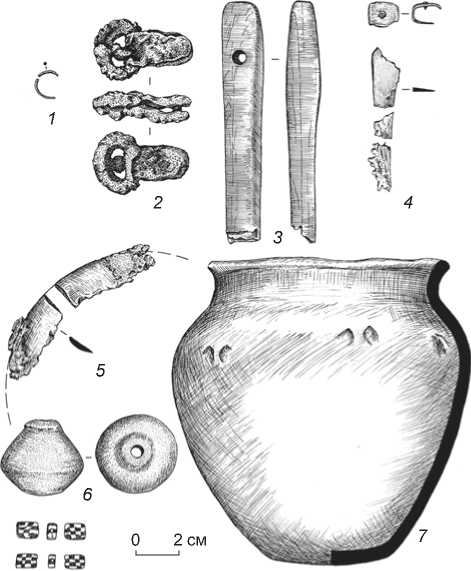

Скелет 1. Череп средней сохранности, без нижней челюсти (рис. 3, а ). Мозговая коробка с признаками искусственной деформации лобно-затылочного типа. Развитие мышечного рельефа затылочной кости, крупные размеры сосцевидных отростков височной, а также особенности строения таза позволяют определить пол как мужской. Швы наружной поверхности черепа находятся в стадии облитерации, соответствующей возрасту 30–35 лет. При этом прижизненно утрачены все зубы верхней челюсти. Альвеолы полностью облитерированы. Исследование элементов посткраниального скелета не выявило изменений, которые можно было бы связать со старческим возрастом (senilis), принимая во внимание факт тотальной прижизненной утраты зубов. Таким образом, скелетный возраст индивидуума 1 определяется нами в диапазоне 30–40 лет (maturus I).

Краниология . Мозговая коробка характеризуется долихокранией, по соотношению высотного и продольного диаметров – гипсикранией, продольного и поперечного – акрокранией (табл. 1). Абсолютные величины продольного и высотного диаметров черепа попадают в категорию больших, поперечного – очень малых. Лоб широкий, убегающий назад (как результат искусственной деформации черепа). Ширина затылка относится к категории очень малых величин.

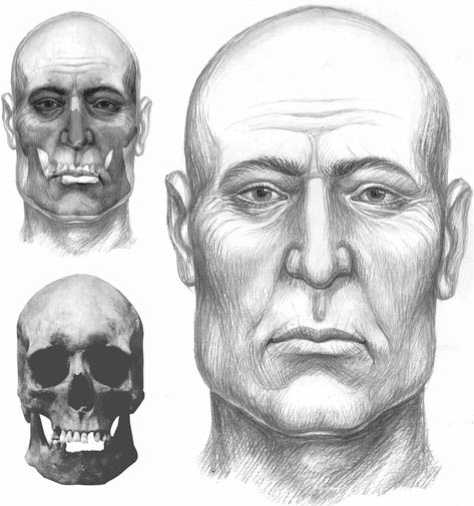

Рис. 3. Краниологические материалы из кург. 6 Селива-новского II могильника.

а – череп мужчины, скелет 1; б – череп мужчины, скелет 2; в – череп женщины, скелет 3.

Таблица 1 . Индивидуальная краниоморфологическая характеристика черепов

|

Признак |

Скелет 1 ♂ |

Скелет 2 ♂ |

Скелет 3 ♀ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1. Продольный диаметр | g–op |

181,0 |

185,0 |

163,0 |

|

1. Продольный диаметр | g–in |

– |

179,0 |

159,0 |

|

5. Длина основания черепа |

99,0 |

104,0 |

95,0 |

|

8. Поперечный диаметр |

132,0 |

126,0 |

125,0 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

103,0 |

90,0 |

99,0 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

117,0 |

107,0 |

113,0 |

|

11. Ширина основания черепа |

119,0 |

115,0 |

117,0 |

|

12. Ширина затылка |

95,0 |

103,0 |

91,0 |

|

17. Высотный диаметр от ba |

137,0 |

132,0 |

133,0 |

|

Высотный диаметр от ba–aba |

– |

132,0 |

140,0 |

|

20. Высотный диаметр от po |

129,0 |

125,0 |

122,0 |

|

38. Емкость черепа, см 3 |

1,395 |

1,343 |

1,234 |

|

40. Длина основания лица |

95,0 |

99,0 |

86,0 |

|

43. Верхняя ширина лица |

111,0 |

97,0 |

108,0 |

|

43 1. Бималярная ширина |

103,8 |

90,5 |

99,8 |

|

45. Скуловой диаметр |

125,0 |

120,0 |

122,0 |

|

46. Средняя ширина лица |

91,0 |

88,0 |

85,0 |

|

47. Полная высота лица |

– |

118,0 |

107,0 |

|

48. Верхняя высота лица |

66(?) |

75,0 |

65,0 |

|

51. Ширина орбиты от mf |

43,0 |

42,0 |

43,5 |

|

51a. Ширина орбиты от d |

39,3 |

37,0 |

36,0 |

|

52. Высота орбиты |

37,0 |

35,0 |

37,0 |

|

54. Ширина носа |

22,0 (?) |

23,0 |

24,0 |

|

55. Высота носа |

51,0 |

54,0 |

40,0 |

|

62. Длина неба |

– |

43,0 |

40,0 |

|

63. Ширина неба |

– |

35,0 |

36,0 |

|

66. Угловая ширина нижней челюсти |

– |

113,0 |

96,0 |

|

69. Высота симфиза » » |

– |

30,0 |

25,0 |

|

69 1. Высота тела » » |

– |

29,0 |

26,0 |

|

69 3. Толщина тела » » |

– |

12,0 |

10,0 |

|

70. Высота ветви » » |

– |

59,0 |

53,0 |

|

71а. Наименьшая ширина ветви » » |

– |

37,0 |

33,0 |

|

72. Общий лицевой угол |

90,0º |

87,0º |

88,0º |

|

73. Средний лицевой угол |

91,0º |

88,0º |

89,0º |

|

74. Угол альвеолярной части |

83,0º |

78,0º |

77,0º |

|

75. Угол наклона носовых костей |

67,0º |

58,0º |

68,0º |

|

75 1. Угол выступания носа |

23,0º |

29,0º |

20,0º |

|

77. Назомалярный угол |

131,2º |

126,5º |

133,5º |

|

79. Угол ветви нижней челюсти |

– |

117,0º |

117,0º |

|

|

139,7º |

118,1º |

131,5º |

|

SS. Симотическая высота |

2,3 |

5,3 |

2,5 |

|

SC. Симотическая ширина |

9,6 |

8,0 |

9,4 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

127,3º |

74,0º |

123,9º |

|

DS. Дакриальная высота |

12,5 |

15,0 |

11,5 |

|

DC. Дакриальная ширина |

28,8 |

22,0 |

27,8 |

|

|

98,0º |

72,5º |

100,8º |

|

S. Высота изгиба скуловой кости по Wo |

8,0 |

6,5 |

11,5 |

|

C. Ширина скуловой кости по Wo |

53,5 |

50,0 |

62,5 |

|

FС. Глубина клыковой ямки |

4,0 |

5,2 |

4,3 |

|

С`. Угол выступания подбородка |

– |

68,0º |

62,0º |

|

Форма черепа в вертикальной норме |

Ovoid |

Ovoid |

Ovoid |

|

Надпереносье (по Мартину 1–6) |

1,0 |

3,0 |

2,0 |

|

Форма нижнего края грушевидного отверстия |

Anthr, |

Anthr, |

Anthr, |

|

Передненосовая ость (по Брока 1–5) |

2,0 |

4,0 |

3,0 |

|

Наружный затылочный бугор (по Брока 0–5) |

2,0 |

3,0 |

2,0 |

|

Сосцевидный отросток (1–3) |

2,0 |

3,0 |

3,0 |

|

Надорбитальный край (1–5) [Standards..., 1994] |

3,0 |

3,0 |

2,0 |

|

Выступание Glabella по отношению к надорбитальному краю (1–5) [Standards…, 1994] |

2,0 |

3,0 |

2,0 |

|

Выступание подбородочного бугра (1–5) [Standards…, 1994] |

– |

3,0 |

1,0 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

23,9 |

66,3 |

26,6 |

|

DS : DC. Дакриальный указатель |

43,4 |

68,2 |

41,4 |

|

S : C. Указатель изгиба скуловой кости |

14,9 |

13,0 |

18,4 |

|

Указатель деформации (по: [Гинзбург, Жиров, 1949]) |

72,6 Hipomacrocran |

73,7 Hipomacrocran |

88,0 Hipomacrocran |

Лицевой скелет по абсолютным размерам узкий и невысокий. Его высота относительно скулового диаметра очень малая. По верхнелицевому указателю лицевой скелет эуриенный. Лицо имеет сильную профилировку на орбитальном уровне и ослабленную на уровне зигомаксиллярных точек, по общелицевому углу ортогнатное. Орбиты широкие и высокие абсолютно и относительно: по орбитному указателю гипси-конхные. Нос очень узкий и средневысокий, по пропорциям лепторинный, слабо выступающий. Кости носа уплощенные и невысокие, судя по симотическому углу и симотической высоте. Переносье же несколько лучше профилировано – дакриальный угол меньше 100º.

В итоге по измерительным данным череп может быть охарактеризован как долихокранный, грациль-ный, узко- и низколицый, ортогнатный, с ослабленной профилировкой лицевого скелета на среднем уровне, с высокими глазницами и слабо выступающими носовыми костями. Типологически описанный краниологический комплекс грацильный европеоидный, вероятно, с небольшой долей монголоидного компонента.

Палеопатологический статус. Из патологических особенностей были выявлены центральные «узлы

Шморля» – спинномозговые грыжи в грудном отделе позвоночника.

Скелет 2. Череп с нижней челюстью хорошей сохранности (рис. 3, б ). Несет на себе следы искусственной деформации лобно-затылочного типа. С помощью уравнения линейной регрессии [Walker, 2008] была рассчитана дискриминантная функция у = –3,062, позволяющая отнести скелет к мужскому полу.

Рост (длина тела) индивида 2 определялся на основе продольных размеров сохранившихся длинных костей нижних конечностей, а также длины лучевой ко сти (табл. 2). Наибольшая длина бедренной кости попадает в категорию малых величин. Остеологическая длина ноги (F + T = 746 мм) небольшая, что позволяет предположить и небольшой рост. Прижизненная длина тела, вычисленная по нескольким формулам, составила 159,8 см, данная величина является терминальной – она находится на границе «малых» и «ниже средних» в рубрикации для мужчин по Р. Мартину. Таким образом, индивид, которому принадлежал скелет 2, был низкорослым.

Зафиксированы заболевания зубного аппарата – пародонтоз и прижизненная утрата некоторых зубов верхней челюсти. При определении возраста индивида состояние зубной системы принималось во внимание не в первую очередь, акцент делался на степени облитерации наружных швов эктокрана. Исследование черепа и посткраниального скелета, выявившее множественные дегенеративно-дистрофические изменения осевого скелета и суставных поверхностей, дало основание отнести его к поре поздней зрелости – 40–50 лет (maturus II).

Краниология. Мозговая коробка характеризуется малым поперечным, большими продольным и высотным (как от точки базион, так и от точки пори-он) диаметрами (см. табл. 1). Высота черепа больше поперечного диаметра, что может свидетельствовать о его искусственной деформации. По продольно-поперечному указателю мозговая капсула гипердолихокранная, по высотно-продольному средневысокая (ортокранная), по высотно-поперечному высокая (акрокранная). Лицевой отдел узкий и высокий, по пропорциям лептен.

Орбиты средней ширины и высоты, по указателю мезоконхные. Нос высокий и узкий в абсолютных величинах, по соотношениям размеров также узкий (лепторинный). Угол выступания носа большой. Носовые ко сточки высокие и резко профилированные (по величине симотического угла). Переносье также высокое и хорошо профилировано в горизонтальной плоскости (по величине дакриального угла). Альвеолярная часть верхней челюсти ортогнатная. Горизонтальная профилировка резкая на орбитальном и среднем уровнях лицевого скелета. Клыковая ямка глубокая. На скуловых костях выражены зигомаксил-лярные бугорки.

Мыщелковая ширина нижней челюсти относится к категории малых величин, бигониальная большая. Передняя ширина большая при среднем по высоте симфизе. Восходящая ветвь высокая и широкая.

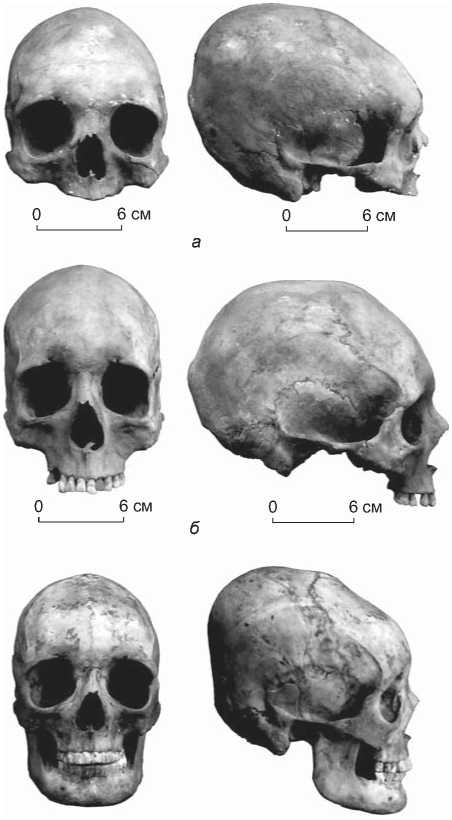

Индивидуальный краниологический комплекс ги-пердолихокранный, узко- и высоколицый, ортогнат-ный, резко клиногнатный, с сильно выступающим носом. По черепу была выполнена графическая реконструкция внешности мужчины в норме анфас, которая визуализирует эту характеристику (рис. 4). Типологически данный краниологический комплекс может быть охарактеризован как грацильный европеоидный, близкий к средиземноморскому варианту европеоидной расы.

Палеопатологический статус. Выявлены анкилоз (сращение) XI и XII грудных позвонков, вызванный спондилезом, и деформирующий спондилоартроз II и III поясничных позвонков. Дистальные эпифизы первых плюсневых костей обезображены остеофитами, возникшими в результате деформирующего артроза.

На некоторых костях скелета зафиксированы энте-зопатии (инсерциит) – костные разрастания на месте

Таблица 2. Некоторые остеометрические параметры посткраниального скелета

|

Признак |

Скелет 1 ♂ |

Скелет 3 ♀ |

|

1. Наибольшая длина |

||

|

лучевой кости |

224,0 | – |

– | 225,0 |

|

бедренной |

– | 410,0 |

– |

|

большой берцовой |

336,0 | – |

– |

|

Прижизненная длина тела |

||

|

Пирсон–Ли по бедренной кости |

– | 158,4 |

– |

|

берцовой |

158,5 | – |

– |

|

лучевой |

159,2 | – |

– | 156,5 |

|

Дюпертюи–Хэдден по бедренной кости |

– | 163,8 |

– |

|

берцовой |

157,0 | – |

– |

|

лучевой |

166,1 | – |

– | 164,0 |

|

Бунак |

158,3 |

– |

|

средняя |

160,2 | 161,1 |

– | 160,0 |

|

Рост |

159,8 |

160,0 |

Примечание. Первая цифра – правая сторона, вторая – левая.

Рис. 4. Графическая реконструкция внешности мужчины по черепу скелета 2. Автор А.И. Нечвалода, графическая проработка Е.Е. Нечвалоды.

крепления мышц или связок, появляющиеся вследствие перегрузок мышечно-связочного аппарата или в качестве возрастных изменений [Физическая диагностика…, 1999, с. 130]. Хорошо выраженные энте-зопатии обнаружены на правом надколеннике, на ме- сте фиксации четырехглавой мышцы бедра. На правой пяточной кости в области крепления ахиллова сухожилия выявлен костный нарост (деформация Хаглунда). Эти изменения можно трактовать как маркеры значительной физической нагрузки.

Скелет 3. Череп c нижней челюстью хорошей сохранно сти принадлежал молодой женщине (см. рис. 3, в ). Скелетный возраст по степени облитерации швов черепа и состоянию жевательной поверхности зубов 20–25 лет (adultus). Ушковидные поверхности тазовых костей соответствуют фазе 1–2, что указывает на возрастной диапазон 20–29 лет; симфизарная поверхность по Todd [Standards…, 1994, p. 22] – фазе 4–5, указывающей на возраст 25–30 лет.

Рост женщины, вычисленный по наибольшей длине левой лучевой кости, составляет 160 см и относится к категории больших величин по рубрикации Р. Мартина.

Краниология. Мозговая коробка по соотношению продольного и поперечного диаметров среднеширокая (мезокранная), по высотно-продольному указателю высокая (гипсикранная), по высотно-поперечному также высокая (акрокранная). Лоб широкий в границах

б

а

в эуриметопии, сильно выпуклый в области глабеллы (вероятно, результат искусственной деформации черепа).

Лицевой отдел черепа грацильный – скуловой диаметр малый, верхняя ширина лица большая, а высота как верхняя, так и полная в категории средних величин. По своим пропорциям лицо средневысокое. Горизонтальная профилировка лицевого скелета на уровне точки назион хорошо выражена, на уровне точки субспинале средняя. Орбиты очень широкие и высокие, по указателю высокие (гипсиконх). Нос невысокий, средней ширины, по пропорциям хамеринный. Угол выступания носовых костей средний. Косточки носа невысокие, уплощенные, судя по величине симотического угла. Переносье среднепрофилированное (как по дакриаль-ному указателю, так и по дакриальному углу). Нижняя челюсть средних размеров, с хорошо очерченным, выступающим подбородком округлой формы.

Из индивидуальных краниоскопических особенностей обращает на себя внимание метопический шов (sutura metopica). По данным М.А. Балабановой [2004, с. 173], на сарматских деформированных мужских черепах метопизм встречается в 17,5 % случаев, а на женских еще чаще – в 37,2 %.

Сохранившиеся на нижней челюсти с правой стороны моляры имеют четырехбугорковую форму с узором М+. Высокая частота зафиксированного одонтоскопического признака характерна для южноевропеоидных популяций [Зубов, 1968, с. 155].

Индивидуальный краниологический комплекс можно охарактеризовать как мезокранный, низколицый, умеренно клиногнатный; в типологическом отношении – грацильный европеоидный с небольшой примесью монголоидного компонента, судя по умеренному углу выступания носа, некоторой уплощен-ности лицевого скелета на среднем уровне и невысоким несколько плоским костям носа.

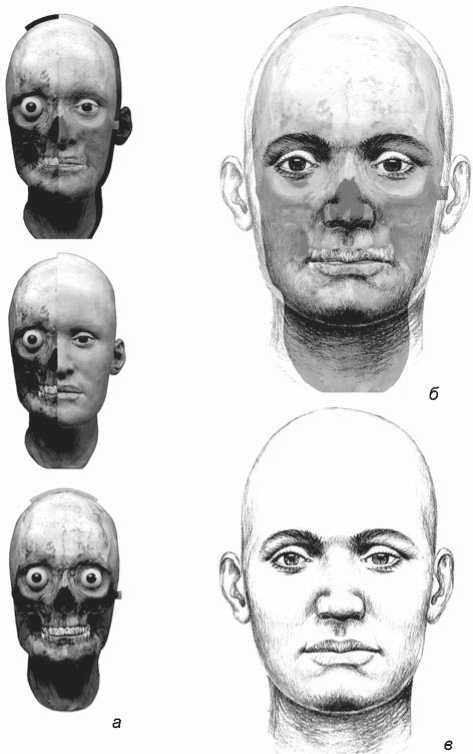

Череп женщины по служил основой для реконструкции внешнего облика. Сначала по его левой половине выполнялось скульптурное моделирование лица. Затем была проведена графическая реконструкция внешнего облика в норме анфас с учетом асимметрии правой части лицевого скелета. Такой комбинированный метод облегчает выполнение графической реконструкции, позволяя правильно выявлять и подчеркивать объем элементов лица с помощью инструментов света и тени в формате 2D (рис. 5).

Палеопатологический статус. Первый и второй поясничные позвонки находятся в состоянии анкило-

Рис. 5 . Скульптурное и графическое моделирование лица молодой женщины (скелет 3).

а – этапы скульптурного моделирования; б – этап выполнения графической реконструкции в норме анфас; в – графическая реконструкция. Автор А.И. Нечвалода, графическая проработка Е.Е. Нечвалоды.

за. Компрессионный перелом первого привел к клиновидной деструкции его тела и дальнейшему посттравматическому сращению позвонков. Также обнаружены следы центральных хрящевых узлов (грыжи Шмор-ля) в поясничном отделе позвоночника. Данный признак используется при оценке физической активности, т.к. он указывает на резкие элеваторные нагрузки на позвоночный столб, и для уточнения диагноза некоторых болезней позвоночника [Бужилова, 2005, с. 132; Бужи-лова, Березина, Селезнева, 2013, с. 15].

Исследованные скелеты принадлежат поздним сарматам. Подвижный «всаднический» образ жизни номадов не мог не сказаться на морфологии посткраниального скелета. Описаны остеологические признаки, которые образуют единый морфокомплекс, связанный с этим образом жизни [Ражев, 1996; Бужилова, 1998, 2008]. К сожалению, весьма значительные утраты посткраниальных элементов скелетов 1 и 3 не позволили нам оценить физическую активность индивидов. На более комплектном скелете 2 выявлено 70,5 % морфологических маркеров, входящих в программу фиксации индикаторов механического стресса, связанного с верховой ездой [Бужилова, 1998, 2008].

Интерпретация комплекса

Проблема захоронений с необычным положением погребенных у поздних сарматов не отражена в работах археологов. Лишь в статьях антрополога М.А. Балабановой [2003, 2011] уделено особое внимание этому феномену. Подобные погребенные охарактеризованы ею кратко и просто – «брошенные, связанные, скорченные» [Балабанова, 2003, с. 75]. Захоронены они так потому, что принадлежали к таким «опасным» категориям, как «шаманы, колдуны, ведьмы, вурдалаки и т.д.» [Балабанова, 2011, с. 16–17]. М.А. Балабановой выдвинуты и другие возможные версии – человеческие жертвоприношения, ритуальное умерщвление пожилых [Там же, с. 16–18].

Антропологическое исследование селивановских «брошенных», показавшее, что при жизни им приходилось много заниматься тяжелой работой, наводит на мысль о рабах. До сих пор, однако, в могилах поздних сарматов, даже самых богатых, никаких «рабов» не найдено. Аммиан Марцеллин в рассказе об аланах* говорит, что они не имеют понятия о рабстве (XXXI, 2. 25). Кроме того, поражения поясничного и других отделов позвоночного столба, иногда со срастанием и образованием отдельных блоков (как в Се-ливановском II), вообще отличают поздних сарматов, чему способствовала их воинская специфика тяжеловооруженных всадников [Балабанова, 2003, с. 73]. Если принять гипотезу жертвоприношения, то в жертву были принесены единоплеменники, причем, судя по состоянию скелетов, воины-ветераны. Это неизбежно отсылает нас к известному пассажу Аммиана о третировании стариков у аланов (XXXI, 2. 22). Возраст се-ливановских мужчин 30–40 и 40–50 лет. По нынешним меркам их не только старыми, но и пожилыми назвать нельзя. Между тем исследования М.А. Балабановой показывают, что у поздних сарматов уже к 30–40 годам формировался синдром хронической усталости, их организм старел раньше времени [Там же, с. 74].

Третирование стариков еще не означает, что они могли быть принесены в жертву или умерщвлены как «лишние рты». Аммиан пишет об аланах: «Все, кто по возрасту и полу не годятся для войны, держатся около кибиток и заняты домашними работами» (XXXI, 2. 20), т.е. старики отстранялись от обычных «мужских» дел и только. О третировании женщин в аланском обществе ничего не известно, вероятно, их статус был выше, чем у стариков. Можно предположить, что при коллективном захоронении тех, кто «не годятся для войны», умерших естественной смертью (например, во время эпидемии), этот разный статус проявлялся и в погребальном обряде, заставляя придавать старикам «уничижительные» позы.

Заключение

Проанализировав особенности черепов погребенных, мы констатировали, что они характеризуются краниологическими комплексами, распространенными в эпоху поздней древности среди населения, относящегося к позднесарматской этнокультурной общности на территории Южного Урала и Западного Казахстана. Аналогии физическому типу индивидов из кург. 6 Селивановского II могильника обнаруживаются в материалах позднесарматского могильника Покровка-10 [Яблонский, 2005]. Патологические изменения исследованных скелетов позволяют предположить, что оба мужчины занимались тяжелым физическим трудом, род занятий одного из них (скелет 2) был связан со значительной физической нагрузкой на локомоторный аппарат (верховая езда).

Каковы же могут быть объяснения этого неординарного захоронения? Возможно, оба погребенных в необычной скорченной позе мужчины принадлежали к категории опасных, вредоносных («колдуны»). Расположение на ступеньке входной ямы указывает на некоторую их «приниженность» в сравнении с захороненной в подбое женщиной, что можно объяснить либо жертвоприношением, либо дифференциацией погребальных обрядов разных социальных групп. Для установления истины необходимо накопление материала, но погребения «брошенных» – большая редкость, а селивановское среди них по своей сложности является уникальным.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 16-11-02008 ОГОН «Курганы Южного Зауралья».

Список литературы "Брошенные, связанные, скорченные": антропологическое исследование неординарного позднесарматского погребения в Южном Зауралье

- Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1966. - 251 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Балабанова М.А. Реконструкция социальной организации поздних сарматов по антропологическим данным // Нижневолж. археол. вестн. - 2003. - Вып. 6. - С. 66-88.

- Балабанова М.А. О древних макрокефалах Восточной Европы // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. - 2004. - Вып. 3. - С. 171-188.

- Балабанова М.А. Поза погребенных как объект археолого-этнографических исследований (по погребальным комплексам позднесарматского времени) // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: мат-лы VII Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории» (11-15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник). - Ростов-на-Дону, 2011. - С. 15-22.