Будущее университетов и университеты будущего (часть I)

Автор: Карамурзов Барасби Сулейманович, Горячко Вячеслав Вячеславович, Зернов Владимир Алексеевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 7-8, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится анализ современного состояния системы высшего образования, рассматриваются возможные направления трансформации университетов в эру обществ знания, в период всеобщей глобализации и цифровизации в ответ на вызовы современности. Представлены новые модели университетов, подходы к оценке происходящих изменений. Приводится авторское видение миссии университетов на современном этапе. Показано влияние глобальных рейтингов на дифференциацию и трансформацию университетов.

Классические, предпринимательские университеты, трансформация университетов

Короткий адрес: https://sciup.org/148322811

IDR: 148322811 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.07-08.P.02

Текст научной статьи Будущее университетов и университеты будущего (часть I)

классического университета, но при этом активно занимающиеся инновационной деятельностью, например, бельгийский университет Лёвен (Katholieke Universiteit Leuven – KU Leueven), который возглавляет Лигу европейских исследовательских университетов (LERU). Он сейчас воспринимается в Европе как образец университета, сочетающего в себе ключе- вые характеристики классического, и при этом позиционирующего себя и в качестве предпринимательского университета.

В классических университетах будут не только и не столько учить (обучать) профессии («ремеслу»), сколько продолжат давать образование: формировать высокоинтеллектуальную творческую личность.

Как показывает анализ, прорывы в развитии у разных сообществ (тем более в разных государствах) могут быть обеспечены только на основе кропотливых, тщательно разработанных усилий в важнейших четырех областях:

-

1. Образование всех уровней.

-

2. Ликвидация технологического отставания в стратегических отраслях.

-

3. Научные исследования.

-

4. Создание высокопроизводительных инновационных систем.

Необходимым условием развития каждой из этих четырех областей в любой стране является наличие высокого уровня развития науки и образования. А это, в свою очередь, определяется соответствующим уровнем развития университетов страны. Поэтому очень важно, чтобы процессы трансформации университетов соответствовали требованиям современных тенденций, давая ответы на вызовы времени. Ведь все, что сейчас происходит в обществе, есть следствие, в первую очередь, интенсивной цифровой трансформации самого общества, происходящего на фоне всеобщей глобализации и информатизации.

Человечество вступило в новую фазу своего развития – эру обществ знания. Впервые в неявном виде идею о возникновении подобных обществ высказал еще в 1939 году П.Ф. Друкер в книге «Конец экономического человека» (The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism). Но, несмотря на то, что первое упоминание об обществах знания появилось еще в первой половине XX в., они и сегодня еще находятся только в начальной стадии формирования. Однако с 2000-х гг. такие общества стали активно развиваться в недрах глобального информационного общества. Причем темпы их развития поражают воображение. Стало очевидным, что глобальное информационное общество является только одним из инструментов развития зарождающегося общества знания.

Именно с этой точки зрения необходимо смотреть на перспективу общества вообще и университетов, в частности. Однако необходимо отметить, что при существующем ныне цифровом разрыве сообществ трудно обеспечить единую модель «Общества знания». Надо понимать, что одновременно с развитием такого общества очень быстро наступает эра цифровизации мира.

В последнее время стало очевидным, что процессы цифровизации в глобализирующемся информационном мире происходят, как правило, даже в одном сообществе с возникновением цифровых разрывов. А наличие подобного разрыва в любом обществе ведет к усугублению другого – когнитивного, в котором, в свою очередь, концентрируются все дисбалансы сферы знания (доступ к информации, образование, научные исследования, культурное и языковое многообразие) [1]. Естественно, что при протекании таких процессов меняются практически все сферы жизнедеятельности общества. И конечно, в первую очередь эти изменения начинаются в образовании и науке. Поэтому определение необходимых условий успешного и отвечающего требованиям времени развития образования, науки и инноваций является актуальной задачей. Это сегодня очень важная повестка во всем мире.

Одним из важнейших проблемных вопросов этой повестки является наличие попыток превращения знания в обычный товар со стороны некоторых государств и транснациональных корпораций. Однако, как справедливо отмечается во всемирном докладе ЮНЕСКО «К обществам знания», знание не может и не должно рассматриваться в качестве обычного товара, оно есть общественное достояние. Политики и руководители государств должны понимать, что одновременно с превращением знания в товар растет риск развития процесса саморазрушения знания как такового [1, с. 25]. Среди базовых условий сохранения и развития знаний – наличие в стране сильной науки. В этой связи важно понять, где и почему «случается сильная наука» [2, с. 376], где и при каких обстоятельствах бывает высокий уровень образования.

В разных странах, территориях и регионах система высшего образования формировалась по-разному, в соответствии с конкретными условиями. Но теперь, в период всеобщей глобализации и цифровизации, многие условия и требования становятся одинаковыми в большинстве стран. Это приводит, с одной стороны, к унификации, а, с другой, к необходимости интеграции. Это удивительно, но интеграция (в основном, сильнейших университетов) приводит к большей дифференциации системы высшего образования в каждой стране, а одновременно с этим идут процессы стратификации. Парадокс?! Нет. Это результат жесточайшей борьбы на рынке образовательных услуг, как в каждой стране, так и во всем мире.

Миссии университетов на современном этапе

Как мы уже сказали выше, вызовы, возникающие перед современными университетами, являются следствием изменений, происходящих в обществе при его цифровизации. Но эти изменения, в свою очередь, приводят к необходимости корректировок миссий университетов. Надо понять, каковы современные представления о миссии университетов, как они меняются с изменениями обществ. Однако, начиная рассмотрение данного вопроса в современных условиях, надо уточнить: о миссии какого университета пойдет речь?

Для ответа на эти вопросы необходимо выяснить главную цель и основную обязанность университетов (прежде всего классических) в современном обществе. Только тогда можно определить их миссию на формирующемся этапе развития общества. Прежде всего, определимся с нашей исходной позицией:

-

• во-первых, главное в образовании – его содержание;

-

• во-вторых, главная цель университетов в современном обществе – формирование человека, овладевшего современными знаниями.

Оба пункта нашей исходной позиции сформулированы, исходя из определения термина образо-

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ I)

вание, приведенного в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» [3, ст. 2].

Одна из важнейших функций университетов в обществах знания – формирование исследователей и создателей новой техники. Поэтому необходимо оценить возможные направления трансформаций миссий университетов, определить насколько консервативными будут процессы их изменений и что необходимо сделать для активации этих процессов.

В обсуждении условий деятельности университетов проявляются две позиции, два подхода – узкий и широкий. Отсюда и вытекают определения миссий разных университетов на современном этапе их развития.

При широком подходе миссия университета постулирует, что они должны сыграть свою роль в построении современной открытой, конкурентной и конкурентоспособней экономики и эффективно функционировать в условиях такой экономики. Но при этом (что более важно) они выполняют также жизненно необходимую функцию передачи социально-культурных традиций, воспроизводства и обновления культурного кода, обеспечения идентичности перспективам обществ его эффективной ориентации в изменяющемся мире. Такой подход связывает определение миссий конкретных университетов с их местом в поиске ответов на вызовы, которые встают перед территориями, всем обществом и государствами.

При узком подходе миссия университетов, действующих на рынке образовательных услуг, описывается в терминах спроса и предложения, а эффективность выражается в конкурентных позициях и прибыльности. Сильная сторона такого подхода заключается в том, что он дает четкие, количественно измеряемые критерии оценки деятельности университетов, а также ориентирует на гибкость и динамизм в их стратегиях развития.

Но при этом не всегда учитывается важнейший момент: сам по себе такой подход успешно реализуется только при наличии зрелых рыночных систем, современной диверсифицированной экономики, исторически сложившихся и отработанных механизмов капитализации знаний. А в условиях глобальной конкуренции необходимо думать о конкурентоспособности национальных экономик (а не только отдельных компаний), национальных систем образования (а не только отдельных вузов)!

О предпринимательских университетах

Эти университеты, появившиеся и получившие развитие на Западе [4; 5], отличаются от традиционных своей нацеленностью на коммерциализацию инноваций. Но при этом важно понимать: предпринимательский университет не следует считать коммерческим, а предпринимательство в университете рассматривать в качестве синонима коммерциализации [6, с. 52].

Появление предпринимательских университетов вызвано идущими во всем мире процессами сокращения доли государственного финансирования. Это процесс, который неизбежно коснется всех. Наряду с предпринимательскими сейчас появились и получили широкое распространение совершенно новые типы университетов – корпоративные, сетевые, виртуальные и другие.

Появление новых моделей университетов, соответственно, приводит к необходимости оценки происходящих изменений, их эффективности и долгосрочных перспектив.

Современная практика вузов Европы свидетельствует о том, что оптимальный для самосохранения большинства современных университетов мира путь – трансформация в университеты предпринимательского типа. Это обусловлено еще и тем, что именно университеты способны защитить или свести к минимуму потери, которые возникают при взаимодействии предпринимательских структур с внешней средой. В условиях университетской среды удается создать достаточные объемы финансовых и особенно инфраструктурных ресурсов, необходимых для эффективной организации инновационной деятельности, активнее идут процессы самоорганизации и саморазвития структур, занимающихся капитализацией знаний.

Общая тенденция развития университетов свидетельствует о том, что именно они становятся центрами развития инновационной экономики региона. Концентрация в них человеческого капитала позволяет не только определять контуры будущего, но и прогнозировать перспективу, планировать и реализовывать намеченное: уже возникло и широко используется понятие «университет – машина будущего». Таким образом, предпринимательские университеты характеризуются тем, что в них создаются все необходимые условия, обеспечивающие превращение идеи в проект, который обладает конкретными активами. Процесс коммерциализации инноваций обеспечивается в предпринимательском университете наличием соответствующих специалистов и условиями, необходимыми для их эффективной работы. Фактически это и нужно для формирования соответствующей среды при коммерциализации идей.

В предпринимательском университете всеми способами стимулируется взаимодействие всех субъектов коммерциализации инновационных идей, формируется эффективная система управления и именно там имеется кадровый потенциал, необходимый для формирования творческой среды. Здесь легче создаются условия для возникновения сетей эффективного взаимодействия с внешней средой. Наконец, в университетах, в отличие от других организаций, имеется опыт правильной и эффективной реализации требований норма- тивных документов. Наряду с этим, в них используются неформальные институты вуза, работающие на повышение стимулов к коммерциализации инноваций.

Интерес к предпринимательским университетам сегодня настолько велик, что такие агентства как NCEE (National Centre for Entrepreneurship in Education), U-Multirank, THE, Eduniversal, Prinston Review, GEM и др. стали активно заниматься их ранжированием и пропагандой их деятельности. Такой интерес оказывает сильное давление на университеты, требуя от них более активных действий, приводящих к позитивным изменениям.

О трансформации университетов

Все рассмотренные выше обстоятельства влияют на возникновение различных тенденций в начавшихся во всем мире процессах трансформации университетов. При этом возникают вопросы: Как сохраниться в таких условиях высшим учебным заведениям? К чему приведут современные университеты начавшиеся процессы трансформации? Поиском ответов на эти вопросы международное образовательное сообщество активно занимается последние 6–7 лет. Широко обсуждается вопросы: во что трансформируются нынешние университеты, как будут выглядеть университеты будущего и есть ли будущее у университетов?

Безусловно, одна из основных функций университета – выявление талантов, создание систем их поиска, отбора и взращивания. В США этот вопрос ставится на первое место широко известной организацией DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). С 2014 года эта организация (прежде одна из самых закрытых) открыла и продолжает открывать коды программ, разработанных в рамках оборонных про- ектов с самыми жесткими ограничениями распространения. Фактически это пересмотр режимных условий, тормозящих технологическое развитие.

При этом DARPA четко руководствуется тремя принципами в отношении поиска талантов:

-

1. Риск потерять талантливого человека и перспективную идею выше, чем риск потерять деньги.

-

2. Приоритетной поддержкой пользуется идея, которая оппонирует традиционным подходам.

-

3. Под новые идеи и проекты формируются новые команды и структуры.

Эти принципы становятся основными у всех университетов, планирующих переход в разряд предпринимательских. Соответственно, для реализации этих принципов университеты прилагают большие усилия и привлекают необходимые ресурсы. Ведь создание среды, обеспечивающей выявление и развитие талантов, и есть одно из необходимых условий формирования экономики вокруг университетов. Решение этой задачи требует от университета привлечения значительных ресурсов, но без формирования таких условий его переход на инновационный путь развития с целью успешной капитализации знаний просто невозможен. Более того, эффективно решать такую задачу можно только при целенаправленной работе над созданием соответствующей среды.

Процессы трансформации университетов активно идут и в нашей стране. Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что в России система поиска талантов университетами будет успешной только в том случае, если она примет государственный характер и будет вестись планомерно.

Характер трансформации университетов в Российской Федерации

Сложившаяся к настоящему времени в нашей стране структура уни- верситетского образования и науки весьма сложна и многослойна. Процесс стратификации продолжается и усложняется. Это приводит к огромному количеству частных, конкретных, специфических аспектов, присутствующих в миссии каждого университета нашей страны. И каждый вуз определяет их самостоятельно.

Сформировавшаяся в нашей стране градация университетов выглядит следующим образом: национальные; федеральные; на-циональные-исследовательские; опорные; отраслевые; классические (в регионах).

Результаты дифференциации вузов России с 2010 по 2016 год приведены на Рисунках 1 и 2. Нами представлена структура российской системы высшего образования в 2013 году (См. Рисунок 1).

К 2013 году в результате дифференциации из общего числа университетов России выделились 110 вузов: 2 национальных, 11 федеральных, 29 научно-исследовательских университетов, 55 вузов участников программ развития, 15 участников программ господдержки и остальные. Таким образом, 110 вузов получили возможность вырваться вперед, продвинуться в своем развитии. Остальные университеты оставались без перспектив реального развития. Это означает по факту, что реализовывался известный тезис Е. Гайдара о достаточности для России ста вузов.

Такой результат вызвал неоднозначную реакцию общества, что и вынудило руководство Минобрнауки объявить еще одну программу – программу создания опорных университетов. В результате, уже к 2016 году дифференцированная схема российской высшей школы несколько изменилась. Она стала выглядеть так: 2 национальных, 11 федеральных, 29 национальноисследовательских, около 100 опорных университетов и остальные (См. Рисунок 2).

Процесс дифференциации российской высшей школы продолжается. Окончательно завершит

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ I)

эту стратификацию Программа стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Позднее данная программа переименована в Приоритет-2030, а затем стала упоминаться как Университет 2030. Введение такой программы ведет к большому осложнению судеб университетов в регионах. Программа Университет 2030, вопреки высоким заверениям, фактически запускает процессы разрушения региональных университетов. Очевидно, что эта программа подведет черту под перспективами классических университетов в регионах (а фактически, перечеркнет все их перспективы) и окончательно оформит стратифицированную систему высшего образования Российской Федерации.

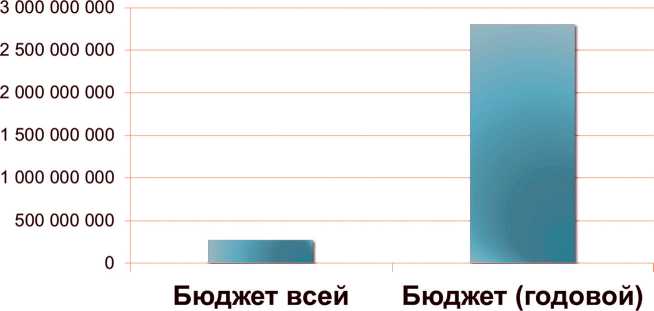

А если учесть и другие факторы, например, распределение бюджетного финансирования на образовательную деятельность ВУЗов, то легко будет увидеть, что Ассоциация ведущих университетов (их 46) получает 49% бюджетного финансирования на образовательную деятельность всей системы высшего образования (ВО) и только 51% этого бюджета приходится на все остальные вузы (практически на 700 вузов). Конечно же, такое распределение бюджета на образовательную деятельность в значительной степени влияет на дифференциацию вузов. Подобный подход к распределению бюджета ведет одновременно с дифференциацией российских университетов к процессам формирования стратов и сегрегации вузов, входящих в отдельные страты. Кроме образования двух ассоциаций вузов России (Ассоциация глобальных университетов и Ассоциации ведущих университетов), федеральных и опорных университетов на процессы стратификации в большой мере повлияла и программа 5–100. Эта Программа стартовала в 2013 году. Участники – 15 российских вузов. Бюджет – 9 млрд рублей (около

Рисунок 1. Структура российской системы высшего образования в 2013 году

Рисунок 2. Структура российской системы высшего образования после введения опорных университетов (2016 год) (по материалам доклада министра образования и науки РФ Д. Ливанова в 2016 году)

270 млн долларов). Обозначенная цель: вхождение не менее 5 из 15 вузов в признанные мировые рейтинги и в Топ-100 университетов мира к 2020 году. На 100-м месте в ТОП-200 университетских рейтингов ТНЕ и QS за 2012–2013 годы находился университет Рочестера, годовой бюджет которого составлял 2,8 млрд долларов, а эндаумент фонд – 1,7 млрд долларов. Диаграмма, наглядно демонстрирующая сравнение объемов финансирования, представлена на Рисунке 3.

Очевидно, что при таких больших различиях в объемах бюджетов сложно конкурировать. Однако российским университетам – участникам Программы

5-100 – удалось достичь успехов, особенно в предметных рейтингах. На положение российских университетов в глобальных рейтингах стало оказывать положительное влияние появление московского международного рейтинга «Три миссии университета». Этот рейтинг уже в 2020 году включал около 1300 известных университетов мира, а в 2021 году, по информации руководителя RAEX Д.Э. Гришанкова, их число составит 1500 университетов.

Трудно сейчас предсказать точные контуры российской высшей школы после завершения ее стратификации (по планам реформаторов уже к 2030 году), но проблемы неизбежны.

программы "5-100" университета

Рочестера

Рисунок 3. Бюджеты университетов Программы 5-100 и университета Рочестера

ют на данные процесс, меняя тем самым ландшафт мировой системы образования. Рассмотрим, как это происходит. Все становится очевидным при проведении анализа используемых в рейтингах наукометрических индикаторов. Прежде всего, надо понять характер использования библиометри-ческой информации и методы ее подсчета [8]. Для этого проведем сравнение и содержание методик трех широко известных глобальных рейтингов – так называемой «Большой тройки» рейтингов:

-

• ARWU – Academic Ranking of World Universities (Шанхайский

Влияние глобальных рейтингов на дифференциацию и трансформацию университетов

Анализ процессов, происходящих в мировой системе высшего образования, показывает, что есть общие для всех факторы, которые сегодня в большой степени определяют векторы трансформации университетов. Выделим два из них – рейтинги и онлайн курсы. Как же влияют эти факторы? В последние 7–8 лет рейтинги превратились в мощнейший и многофункциональный инструмент рыночной борьбы. На этот момент на X съезде Российского союза ректоров (РСР) указал Президент Российской Федерации В.В. Путин: «... рейтинги – это один из инструментов конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг» [7]. Рейтинги стали в очень сильной степени влиять на дифференциацию и, одновременно, интеграцию (следовательно, на стратификацию) университетов даже внутри стран.

Рейтинги университетов сегодня еще продолжают являться для общества своего рода навигатором. Кроме того, они стали влиять на перераспределение рабочих мест, потоки рабочей силы и интеллектуального потенциала.

Прежде всего, надо выяснить: как же в борьбе за соответствую- щий сегмент мирового рынка выглядит наша система высшего образования? В результате широкого использования в мире такого эффективного инструмента рыночной борьбы как рейтинги, наша система высшего образования просто выдавливается из мирового сегмента образовательных услуг. Мы теряем лидирующие позиции в мировом секторе системы высшего образования.

С помощью рейтингов идет процесс дифференциации и стратификации университетов на глобальном рынке образования. Существующие сегодня рейтинги (которые в явочном порядке сами присвоили себе наименования международный или глобальный) работа-

Таблица 1

Основные направления измерения 3-х рейтингов по типу используемой информации

|

Критерии |

Рейтинги |

ARWU |

THE |

QS |

|

Репутация |

33% |

50% |

||

|

Наукометрические индикаторы |

60% |

36% |

20% |

|

|

Лауреаты престижных премий |

30% |

|||

-

• THE – Times Higher Education World University Ranking. Рейтинг THE, также известный как «Рейтинг Таймс» (htts://www. topuniversties.com, к одноименной газете не имеет отношения). Издатель – британская компания TES Global.

-

• QS – Quacquarelli Symonds World University Rankings (htts://www. topuniversties.com).

Посмотрим на основные критерии, используемые в этих глобальных рейтингах (См. Таблицу 1), и выясним, к чему приводит учет только репутационных оценок, наукометрических и библиометрических данных.

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ I)

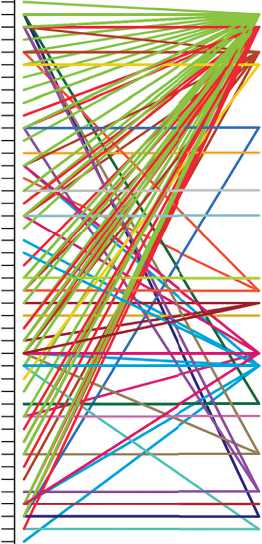

Интересно проследить на примере лауреатов нобелевских премий, что собой представляет такой показатель как лауреаты престижных премий (См. Рисунок 4).

Мы видим, что практически половина лауреатов Нобелевских премий связана с 12 университетами трех государств – США, Великобритании и Швейцарии, но по происхождению ученые-лауреаты – из других стран.

На научную репутацию в рейтинге THE и QS приходятся соответственно 18 и 40%. Показатель «репутация у работодателей» есть только в рейтинге QS и составляет 10%. Репутация в области преподавания присутствует только у THE и ее доля в рейтинге 15%. Итак, репутационная составляющая в рейтинге THE 33%, а у QS – 50%. Доля наукометрических показателей в THE – 36%, у QS – 20%, ARWU – 60%. В итоге, как следует из Таблицы 1, у ARWU на наукометрические индикаторы и лауреатов престижных премий приходится 90% веса всего рейтинга, у THE на репутацию и наукометрические индикаторы – 69%, а у QS на эти же индикаторы приходится 70%.

Как легко увидеть из анализа этих данных, «Большая тройка» рейтингов ориентирована в основном на измерение исследовательской деятельности вуза (через библиометрические индикаторы) и репутации. Но репутация оценивается путем опроса экспертов и, следовательно, носит весьма субъективный характер. Кроме того, ни в одном рейтинге из «Большой тройки» нет критериев для оценки качества преподавания и прозрачности организации учебного процесса. С другой стороны, общепризнанным является следующее: университет учит культуре, формирует современное мировоззрение. Поэтому в рейтинге нужно учитывать пусть и экспертную, но оценку университета как центра культуры в регионе и стране – третью миссию.

Venezuela

Taiwan Switzerland Sweden Spain South Korea South Africa Scotland

S Russia

X Romania

Portugal

CT Poland

2 Pakistan

Norway

О New Zealand

X Netherlands

О Mexico

S Marocco

О Luxembourg

CL Lithuania

C Japan

Italy to Israel

I Ireland

India

О Hungary

I— Germany

( *\ France

Finland Egypt Denmark

Czech Republic Cyprus China Canada Brazil Bosnia and Herzegovina Belgium Austria Australia Argentina Algeria

Рисунок 4. Миграция ученых — лауреатов нобелевских премий [9]

Все известные рейтинги до последнего времени не занимались оценкой университетов с точки зрения их служения обществу. В частности, тем, насколько университеты способствуют социальной мобильности в обществе. В последние пять лет появились такие рейтинги – College NET и Washington Monthly (http://www.socialmobilityindex. org). Сравнение методологии социальной мобильности и служения обществу с другими методиками рейтингов высших учебных заведений существенно меняет положение университетов в рейтингах.

Так в первом рейтинге, составленном компанией CollegeNET, из более чем 950 колледжей и университетов США, исходя из того, насколько они улучшают социальную мобильность и насколько хорошо предоставляют доступное образование студентам из финансово неблагополучных семей, ни один из университетов «Лиги плюща» не попал в Топ-50 «индекса социальной мобильности».

Venezuela USA UK Taiwan Switzerland Sweden Spain South Korea South Africa Scotland Russia Romania Portugal Poland Pakistan Norway New Zealand Netherlands Mexico Marocco Luxembourg Lithuania Japan Italy Israel Ireland India Hungary Germany France Finland Egypt Denmark Czech Republic Cyprus China Canada Brazil Bosnia and Herzegovina Belgium Austria Australia Argentina Algeria

Известные университеты США оперативно отреагировали введением рейтингов, отражающих показатели, характеризующие социальную мобильность и служение обществу. Об этом свидетельствуют более поздние результаты ранжирования, проводимые College NET и Washington Monthly (https://washingtonmonthly. com/2017college-guide) с учетом социальной мобильности выпускников и фактора служения университетов обществу.

Подведем промежуточный итог. Проведенный нами сравнительный анализ свидетельствует о сложности ситуации, в которой оказалась наша система высшего образования на глобальном рынке образовательных услуг по следующим причинам.

Во-первых, выбор «Большой тройкой» исходных наукометрических данных при прочих равных условиях оказывает определяющее влияние на положение университетов в рейтинге.

Во-вторых, используемые в рейтингах «Большой тройки» методики учета публикационной активно- сти, качества исследований и числа исследователей однозначно ориентированы на учет специфики англосаксонской модели университетов.

В-третьих, методики определения репутационных составляющих рейтингов THE и QS опреде- ляются достаточно субъективно. Очень четко проявляется имеющийся перекос в определении пулов экспертов и географии их распределения.

В-четвертых, при создании рейтинга необходимо учитывать роль и степень влияния университета в обществе.

В-пятых, глобальные рейтинги, дифференцируя университеты, фактически перераспределяют сегменты мирового рынка образовательных услуг.

Список литературы Будущее университетов и университеты будущего (часть I)

- Всемирный доклад ЮНЕСКО. К обществам знания. Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2005.

- Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М.: Изд. Института Гайдара, 2013. 392 с.

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ (редакция от 29.12.2012). [Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174

- Clark B.R. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation. N.Y.: Pergamon, 1998.

- Etzkowitz H. Capitalizing Knowledge: the Intersection of Industry and Academia. Albany: State University of New York Press, 1998.

- Вильямс Д. На пути к предпринимательскому университету: опыт Великобритании // Университетское управление: практика и анализ. 2012. № 6. С. 51-58.

- Путин В.В. Стенограмма доклада на X Съезде Российского Союза Ректоров. 30 ноября 2014. URL: http://kremlin. ru/events/president/news/46892.

- Карамурзов Р.Б. Библиометрические показатели и патентная активность в странах СНГ и Грузии // Теория и практика общественного развития. 2014. № 14. С. 87-93.

- Никифорова И.С., Вейхер А.А. Распределение Нобелевских премий в области науки: почему российских ученых не награждают нобелевской премией? // Сборник материалов XV апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. М.: ИД Высшей школы экономики, 2015. С. 275-288.