Будущее университетов и университеты будущего (часть II)

Автор: Карамурзов Б.С., Горячко В.В., Зернов В.А.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 9-10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Приводится анализ современного состояния системы высшего образования, рассматриваются возможные направления трансформации университетов в эру обществ знания, в период всеобщей глобализации и цифровизации в ответ на вызовы современности. Представлены новые модели университетов, подходы к оценке происходящих изменений. Приводится авторское видение миссии университетов на современном этапе. Показано влияние глобальных рейтингов на дифференциацию и трансформацию университетов.

Классические, предпринимательские университеты, трансформация университетов.

Короткий адрес: https://sciup.org/148322615

IDR: 148322615 | УДК: 378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.09-10.P.02

Текст научной статьи Будущее университетов и университеты будущего (часть II)

На самом деле, как пылесосом высасывают просто – прямо со школы абитуриентов берут, на гранты сажают и увозят. Поэтому на это тоже нужно обратить внимание» [2].

В этой связи любопытна статистики Национального фонда научных исследований США – результаты опроса иностранцев – по- лучателей степени доктора наук: намерены ли они остаться в США или нет.

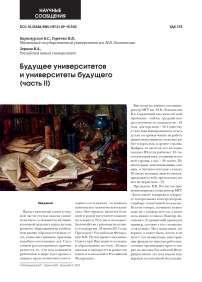

Для иллюстрации сказанного рассмотрим численность получателей докторской степени (представителей разных стран) на территории США за период 2002–2013 годы (см. Рисунок 1, источник: Science and Engineering Indicators

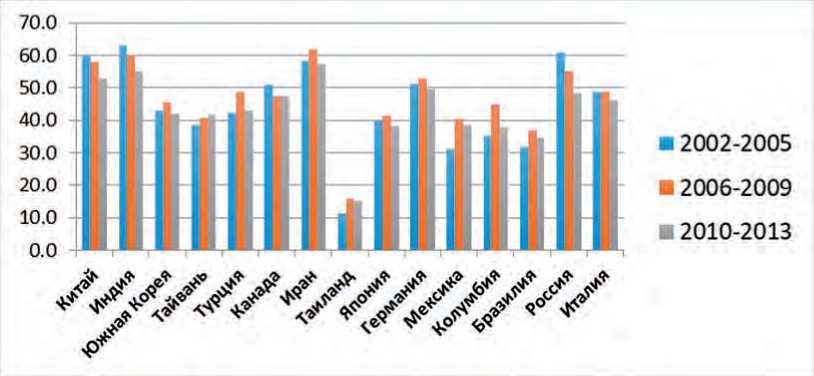

2016) и за период 2004–2015 годы (см. Рисунок 2, источник: Science and Engineering Indicators 2018), решивших остаться в США..

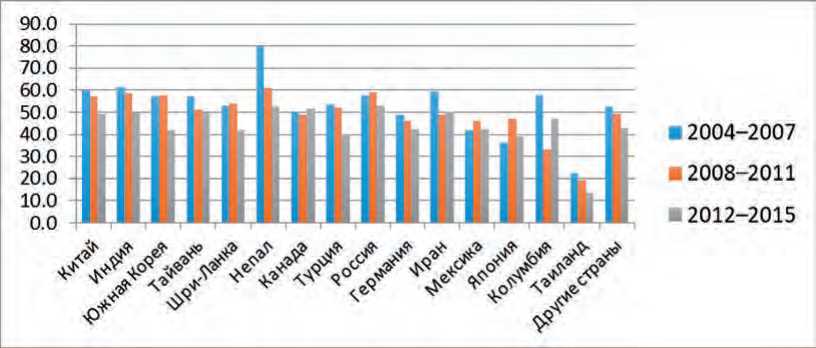

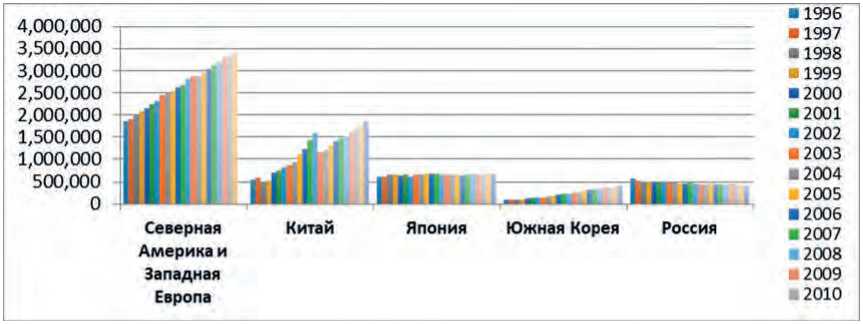

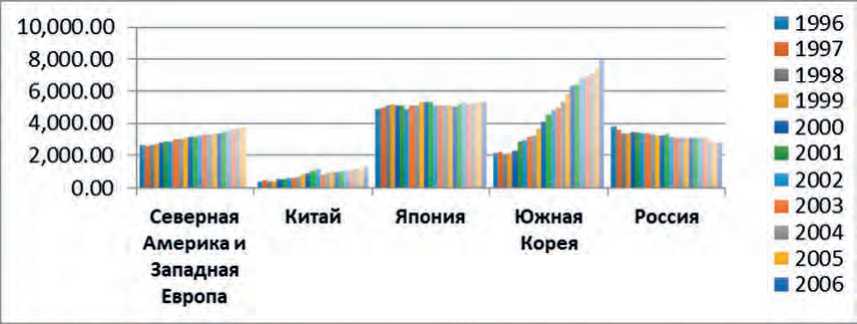

Не менее показательна динамика численности научного персонала в Западной Европе, Северной Америке, Европейском союзе, Японии, Южной Корее, Китае и России. Соответствующие данные представлены на Рисунках 3 (источник: National Science Board. 2016. Science and Engineering Indicators 2016. Arlington, VA: National Science Foundation (NSB-2016-1), Appendix

Table 3-22), 4 и 5 (источник: Институт статистики ЮНЕСКО).

Особый интерес представляет сравнение динамики научного персонала в абсолютных величинах и рассчитанных на 1 миллион населения (см. Рисунок 5).

Из анализа этих данных следует, что численность осталась неизменной в Японии, выросла

Рисунок 1. Доля получателей докторской степени (представителей разных стран) на территории США за период 2002–2013 годы, решивших остаться в США

Рисунок 2. Доля получателей докторской степени (представителей разных стран) на территории США за период 2004–2015 годы, решивших остаться в США

■ 2000 ■ 2001 ■ 2002 ■ 2003» 2004 ■ 2005 b 2006 в 2007 B 2008 B 2009 в 2010в2011 в2012в2013

Рисунок 3. Динамика численности научного персонала

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ II)

Рисунок 4. Динамика численности научного персонала

Рисунок 5 . Динамика численности научного персонала в расчёте на 1 миллион населения

в Северной Америке и Западной Европе (почти в 2 раза), Южной Корее (более, чем в 4 раза), Китае (примерно в 3,5 раза), а в России сократилась на 39%.

Создание Московского международного рейтинга «Три миссии университета» (рейтинга В.А. Садовничего, презентация рейтинга – Mos IUR. ТАСС. 28 августа 2020 года), учитывающего влияние университетов на общество, сильно повлияло на характер рейтингов и, соответственно, на объективизацию положения российских университетов в них.

Второй фактор, влияющий на трансформацию университетов – это появление в 2012 году массовых открытых онлайн курсов

(далее – МООК) (от английского MOOC – Massive Open Online Courses). Уже с 2012 году в мире начался бум МООК. В течение одного года большинство западных университетов разместили в интернете видео-лекции своих преподавателей.

Бесспорным лидером движения МООК является Coursera (www. – консорциум из 100 университетов США (Стэнфордского, Колумбийского и др.), который уже в июле 2014 года предлагал несколько сотен МООК-курсов своим 10 млн. слушателям. В МООК-кон-сорциумы объединились все университеты Запада. Другой лидер – портал MIT-EdX (, который в рамках санкций против России отключил жителей Крыма от сервисов своей онлайн-платформы.

Важно понимать, что революционный прорыв МООК обеспечили не программное, мультиме- дийное или интерактивное содержание онлайн-курсов, а облачные технологии, которые с минимальными затратами ресурсов позволили обеспечить всеобщую доступность обычных видео-лекций для каждого студента на его компьютере, планшете или смартфоне в любом месте и в любое время.

Наиболее талантливые и мотивированные студенты России, сумевшие самостоятельно преодолеть языковый барьер (большинство МООК на английском языке), становятся подписчиками МООК-порталов. Coursera выдает справку, что человек прослушал их курсы, а лучшие студенты получают право на бесплатное обучение в США за счет промышленных компаний. Объем онлайн-бизнеса на 2015 год уже оценивался в 107 млрд долларов США.

Создатели идеологии МООК Стэнфордские профессора Д. Кол- лер и Э. Энг запустили свой портал ( в начале 2012 года. За первый год на Coursera записалось почти 4 млн человек. На сегодня Coursera сотрудничает со 126 вузами Запада, предоставляя 15 млн студентов более 1300 курсов entry/98034).

Однако, в процессе использования дистанционных курсов, были выявлены сложные проблемы, о которых рассказала Дафна Коллер в своей лекции «Чему нас учит онлайн-образование» [1]. В глобальном контексте появление онлайн курсов может привести к очень серьезным социальным последствиям. В частности, мировая конкуренция в области образования выходит на качественно иной уровень.

С появлением МООК произошли значительные изменения в системе высшего образования: сразу же стали возникать виртуальные университеты, деятельность которых приведет и уже приводит к фрагментации высшего образования. Кроме того, наиболее талантливые и мотивированные студенты всего мира (и России в том числе), сумевшие самостоятельно преодолеть языковый барьер, становятся подписчиками МООК-пор-талов. Несколько российских компаний уже предлагает посреднические услуги по переводу МООК на русский язык. Фактически МООК, наряду с огромным влиянием на дифференциацию университетов мира, расшатывает основы высшего образования России. Мы теряем безопасность в сфере образования, не развивая навыки создания собственных онлайн-курсов, так востребованных молодым смарт-поколением.

Появление и распространение онлайн-курсов стимулировало многие вузы мира начать реализацию образовательных программ с ис- пользованием дистанционных методов и новых образовательных центров (в том числе совместных, создаваемых известнейшими вузами мира). В качестве примера отметим попытку создания Гарвардом, Массачусетсом и Стэнфордом (каждым вузом в отдельности) масштабной системы дистанционного обучения. Она оказалась не очень удачной: выявились серьезные проблемы. Однако теперь ведутся переговоры (и достаточно успешно) между Гарвардом и Массачусетсом по совместному созданию интерактивной системы дистанционного обучения. По проекту она должна охватить 1 млрд людей (из более чем 7,5 млрд жителей Земли).

Понятно, что здесь речь идет не только об обучении, но и о переподготовке и повышении квалификации. Но даже при этом запланированный масштаб впечатляет. Ведь это означает фактическую монополизацию данного вида деятельности, соответствующего сегмента мирового рынка. А если учесть, что и Стэнфорд пытается войти в этот альянс, то ситуация более чем понятна. Как выйти из сложившейся ситуации? В чем суть проблемы? Как ее решить?

Ключевые вопросы звучат следующим образом:

• чем на самом деле является онлайн «образование» в глобальном контексте?

• к каким социальным последствиям уже приводит и может привести в дальнейшем распространение глобального дистанционного «образования»?

Для ответа на эти вопросы проведем краткий анализ уже проявившихся последствий от введения дистанционного «образования»:

-

1. Снижение порога входа. Уменьшается необходимая для организации обучения инфраструктура. Кроме того, всего несколько человек могут создать успешный с коммерческой точки зрения виртуальный университет, который может с легкостью перетянуть студентов у традиционного вуза. Однако из

-

2. Снижение стоимости образования . Сведение к минимуму необходимой физической инфраструктуры, материальных ресурсов и кадрового потенциала приводят к радикальному сокращению расходов на образование. Возможность сокращения физической инфраструктуры уже сейчас привела к попыткам реализации освобождающихся помещений под предлогом их реинвестирования в образование. С другой стороны, отпадает необходимость в расходах на проведение воспитательной работы – это по факту освобождение от расходов на формирование интеллектуальной личности. Все в этом случае сводится к дистанционному обучению профессии – подготовке «ремесленника».

-

3. Усиление конкуренции . Внедрение дистанционного «образования» выводит глобальную конкуренцию в сфере образования на качественно иной уровень. Образуется совершенно новая для университетов ситуация – каждый вуз во всем мире вынужден конкурировать с вузами уровня Лиги Плюща. Это неизбежно будет приводить к закрытию или, в лучшем случае, перепрофилированию вузов в центры сертификации или сугубо прикладные, так называемые, образовательные центры, которые будут обучать строго специальности («ремеслу») в минимальный срок (1–2 года). При этом, речь фактически идет об ускоренном обучении определенным «ремеслам», а не об образовании как таковом.

-

4. Стратификация университетов . Идущие в университетах процессы ведут к их дифференциации и стратификации с последующей сегрегацией в стратах. В результате этих

-

4. Расширение прикладного образования . Наметившийся в начале второй половины XX в. во всем мире тренд на сокращение сроков образовательных программ и их фрагментацию, отход от концепции универсального образования уже скоро дойдет до логического завершения. Наметившиеся тенденции говорят о том, что практически все образование станет носить сугубо прикладной характер, нацеленный только на то, чтобы максимально подготовить человека к определенным сферам деятельности. И опять, фактически речь идет о подготовке «ремесленников».

-

5. Множественность . Понятие «Закончить Университет X или Y» отойдет в прошлое, поскольку любой человек может пройти курс любого вуза. Студент будет набирать курсы в зависимости от своих потребностей (скорее потребностей потенциальных работодателей). Изменится отношение к дипломам о высшем образовании. Сертификаты об обучении

-

6. Рынок труда системы образования . В этом секторе ситуация осложняется очень быстро. Уже активно идет процесс преобразования рынка труда в сфере высшего образования. Наметившиеся тенденции свидетельствуют о трансформации в сторону сильного сегментирования: ведущие профессо-ры, у которых десятки успешных курсов, становятся мировыми звездами с доходами, превышающими доходы небольшого вуза. Остальные становятся либо мастерами-ремесленниками, либо уходят из сферы высшего образования. Эти процессы в сильной степени будут влиять (и уже начинают влиять) на появление виртуальных «университетов». Это, в свою очередь, усилит процессы фрагментации и изменения ландшафта высшего образования.

-

7. Технологическая деградация . Всеобщий переход на фрагментарное, преимущественно онлайн-образование, может привести к системной утрате человечеством целого спектра технологий и отраслей. В частности, космос может стать недостижим потому, что некому будет проводить фундаментальные исследования, на основе которых можно создавать двигатели нового поколения. И подобных примеров множество. Такая ситуация сложится во многих областях науки и технологий. Это явится следствием того, что глобальный капитализм не будет нуждаться в ученых, которые десятилетиями занимаются сферами, горизонт окупаемости которых составляет десятки и сотни лет.

-

8. Социальные последствия . Процесс фрагментации образования явится одним из тяжелейших по своим последствиям для общества, приведет к системной утрате человечеством критического мышления. Следствием этого будет резкое повышение уровня манипуляции общественным сознанием, а,

-

9. Перераспределение рынков труда . Этот процесс описан нами выше. Онлайн-курсы становятся идеальным инструментом перераспределения рабочей силы. Наиболее талантливые выпускники, сертифицированные ведущими вузами, будут отправляться в страны расположения таких вузов. Очевидно, что Россия и другие страны с так называемыми «развивающимися экономиками», не относятся к таковым.

образовательного процесса фактически выпадает основной компонент образования – воспитание, а возникающие виртуальные университеты запускают процессы фрагментации системы высшего образования и в сильной степени влияют на ландшафт высшего образования.

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ II)

процессов многие университеты сойдут со сцены системы образования. Однако, классические университеты останутся хотя бы потому, что восходящие звезды «онлайн-образования» откуда-то должны приходить.

Но здесь кроется опасность даже для условной Лиги Плюща. Угроза состоит в том, что с распространением онлайн-обучения для университетов повышается риск реального их превращения в придатки глобальных корпораций, ориентированных исключительно на извлечение прибыли из образования (точнее обучения), но не на воспитание и формирование всесторонне развитого человека. Такой опасности, прежде всего, будут подвержены предпринимательские университеты, которые в погоне за «капитализацией» знаний вынужденно пойдут на разного рода и уровня формы взаимодействия с окружающей социальной средой.

определенным профессиям станут пользоваться большим спросом.

следовательно, и управления массами. Уже сейчас появились и активно внедряются методики манипуляции общественным сознанием. Одна из них это широко используемый в настоящее время метод Окно Овертона, который является эффективным способом «расчеловечивания».

Возможные для России варианты решения проблем, возникающих в результате введения дистанционного «образования»

Перечислим наиболее очевидные варианты:

-

1. Создание глобального центра сертификации качества курсов дистанционного обучения.

-

2. Создание государственных стандартов, регламентирующих формирование онлайн курсов.

-

3. Усложнение курсов: не просто «говорящая голова» и вопросы после короткой лекции, а внедрение интерактивных мультимедийных курсов с обязательной их сертификацией уполномоченным Правительством Российской Федерации органом.

-

4. Законодательное закрепление необходимости изучения в режиме офлайн не менее 50% курсов, определенных профессиональным стандартом.

-

5. Комплексное развитие онлайн-обучения на государственном уровне, а не на уровне отдельных университетов.

-

6. Каждый вуз России должен предлагать собственные разработанные им онлайн курсы.

-

7. Включение оценки качества предоставляемого вузом курса по онлайн-обучению в Национальный рейтинг университетов России.

Какие выводы можно сделать о будущем университетов? В связи с трансформацией самого общества, изменением мироустройства меняются миссии университетов. В процессе поиска ответов на вызовы глобализации преобразуются университеты – объекты оценивания. Меняются организационные схемы университетов и основные принципы их деятельности. Каким же в будущем станет университет? Этот вопрос сегодня является принципиальным для любой страны, и ответ руководителей государств определит направление развития общества в этих государствах. В процессе трансформации университеты должны становиться центрами инноваций, источниками идей по наиболее эффективному генерированию и реализации инновационных идей.

Изменится ли в ближайшее время западное общество, и по какому пути оно пойдет? Как эти изменения скажутся на России? Необходимые условия фундамента инновационного развития, институциональные и инфраструктурные условия будут формироваться именно в университетах. Появление новых моделей университетов, соответственно, приведет к необходимости оценок этих изменений и их эффективности.

Фокус в оценке деятельности университета, безусловно, будет перемещаться в сторону мониторинга успешности формирования и развития будущего – людей, экономики, общественных отношений, среды (экосистемы). Возникает острая необходимость в оценке эволюции интеллектуальных информационных систем, эффективности деятельности университета по выбору направлений под- готовки, исследований и творчества, созданию условий для работы и творчества.

Все это происходит в условиях невиданной и немыслимой еще 30-40 лет назад миграции, приводящей к конфликту интересов индивида – попытки сохранения традиционных стандартов и необходимости евроинтеграции (а по факту – ускоренной ассимиляции с полной потерей своей идентичности), и на фоне массового изменения характера традиционных видов занятости. Одновременно наблюдается большой разрыв в уровне образования.

При этом развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение качества человеческого капитала приводит к выходу на совершенно иной уровень общественно-политической активности людей. Последнее будет приводить к существенной децентрализации институтов власти.

Для определения основных направлений трансформации современных университетов необходимо:

-

1. Выявить возможное влияние изменений западного общества на Россию.

-

2. Российские эксперты должны стать активными участниками дискуссий по проблемам изменений в обществе и трансформации системы высшего образования.

-

3. Провести оценку рисков, связанных с реформированием в европейском направлении.

При трансформации университетов следует учитывать, что:

-

1. Люди стремятся сохранить столетиями являющиеся стандартами семейные, этнические, региональные традиции.

-

2. Имеет место попытка сохранения традиционных стандартов при необходимости евроинтеграции.

-

3. На Западе уже начался переход к всеобщему непрерывному образованию (adult education). И к этому надо подготовиться.

-

4. В России не разрабатывается собственная система непрерывного образования.

Основные составляющие современного университета – учебный процесс и научная работа. Обе эти составляющие должны работать на развитие культурно-воспитательной работы, которая является важнейшим инструментом экспансии идеологии в мировом пространстве. В процессе своей трансформации университеты должны все в большей степени становиться культурными и инновационными центрами региона (города) и существенным образом влиять на формирование его культурной составляющей. Необходимо понимать, что высшее образование должно занимать особое место в формировании современной культурной среды. А культурное пространство, как важнейший фактор, определяющий развитие человеческой личности, должно обеспечивать реальные ориентиры проектирования внутренней сферы человека, его личностного роста с точки зрения нравственности.

Итак, поддержание инициатив и начинаний, которые в полной мере отвечают целям и задачам повышения общего культурного уровня граждан – одна из приоритетных задач, которые должны ставить перед собой современные университеты. Для подготовки людей к будущему современный университет должен создавать внутри себя опережающую минимум на 10-15 лет культурную и экономическую среду. Другой обязанностью университета является его становление в качестве центра трансформации регионов и городов, он должен стать центром их развития. Университет обязан создать все необходимые и достаточные условия для максимальной капитализации знаний различными способами.

Еще одной значимой функцией современного университета становится организация и реализация переобучения (переподготовки) и повышения квалификации специалистов региона и людей любого возраста. Это означает, что университет несет ответственность

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ II)

за предоставление гражданам возможности учиться всю жизнь.

При формировании моделей университетов будущего, схем управления процессами их трансформаций и при определении его основных составляющих необходимо учитывать следующие моменты:

-

1. В ближайшие 25–30 лет именно успехи в развитии системы высшего образования определят, кто победит в борьбе за безраздельное экономическое господство в мире.

-

2. В развитых странах (совокупный Запад) сейчас наблюдаются мощные процессы, которые порождают кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни.

-

3. В этих странах идет активный поиск новых форм реализации ценностей западной цивилизации.

-

4. При создании модели университета будущего необходимо учитывать, что:

-

4.1. Люди стремятся сохранить столетиями являвшиеся стандартами семейные, этнические, региональные традиции.

-

4.2. Имеет место попытка сохранения традиционных стандартов при необходимости евроинтеграции (а по факту – ускоренная ассимиляция с полной потерей своей идентичности).

-

-

5. Необходимо провести оценку рисков, связанных с реформированием в европейском направлении.

-

6. Необходимо выявить возможное влияние изменений западного общества на Россию.

-

7. Российские эксперты должны стать активными участниками дискуссий по проблемам изменений в обществе и трансформации системы высшего образования.

-

8. Надо подготовиться к уже начавшемуся на Западе переходу к всеобщему непрерывному образованию, так называемому adult education.

-

9. В ближайшее время необходимо разработать стройную систему

-

10. Университет должен поддерживать тесные связи с интеллектуальной и творческой элитой своего региона и страны, разрабатывать и реализовывать проекты:

-

10.1. Направленные на развитие культуры и просвещения различных социальных слоев.

-

10.2. В сфере этнокультурного межконфессионального взаимодействия.

-

10.3. По воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей разных народов.

-

10.4. По сохранению и развитию исторического и культурного наследия представителей разных народов.

-

непрерывного образования в России.

Основные тенденции трансформации или как будут выглядеть основные составляющие университетов будущего

-

1. Университет будущего обязан быть центром трансформации регионов и городов: он должен стать центром развития.

-

2. Университет будущего обязан создать все необходимые и достаточные условия для максимальной капитализации знаний различными способами.

-

3. В классических университетах будущего станут не только и не столько учить (обучать) профессии («ремеслу»), а продолжат давать образование – формировать высокоинтеллектуальную творческую личность.

-

4. Университет должен будет предоставлять возможность учиться всю жизнь.

Таким образом, мы видим, что основные составляющие университета будущего должны работать на развитие культурно-воспитательной работы, которая является важнейшим инструментом экспансии идеологии в пространстве.

Проблемы будущего университетов и то, какими станут универ- ситеты будущего, активно обсуждаются и европейскими университетами. Так университет Аалто (Финляндия, совместно с университетами Польши и Португалии уже ведет проект «Университеты будущего». В этот проект, помимо университетов, вовлечены бизнес, государственные учреждения и студенты. Это так называемая модель четверной спирали (the quadruple helix).

-

1. Изменения концепции и подходов к организации обучения.

-

2. Создание условий для обучения независимо от того, где студент находится в данный момент. Он должен иметь возможность свободно менять модус обучения:

-

2.1. На кампусе.

-

2.2. Путем смешанного обучения.

-

2.3. В режиме онлайн.

-

-

3. Переход от массовости к индивидуализации обучения – ориентация на индивидуальные потребности студентов;

-

4. Обеспечение перехода от обучения для получения квалификации к обучению, в основе которого лежит формирование практических навыков и востребованных компетенций. (Необходимо оценить насколько и в каких вариантах данный момент приемлем для России).

-

5. Необходимость обеспечения, наряду с получением вузовских дипломов, еще и удовлетворения возрастающего спроса на профессиональные сертификаты и другие подобные услуги. Соответствен-

- но, университеты будут включаться в систему по организации кратковременных целенаправленных курсов с выдачей соответствующих сертификатов (microdegrees). В перспективе данный вид деятельности будет превалировать над остальными у большинства университетов.

-

6. Создание условий для усиления взаимодействия с промышленными предприятиями, различными фирмами, корпорациями и другими структурами по формированию совместных образовательных программ с присвоением соответствующих квалификаций.

-

7. Обеспечение оптимального перехода от традиционной модели университета к модели предпринимательского типа – особое внимание должно уделяться формированию навыков предпринимательства у студентов.

-

8. Форсированное изменение организационной и управленческой структур университетов. Причем здесь возникают весьма специфичные проблемы, решение которых потребует усилий со стороны государств.

-

9. Создание условий для эффективной интеграции университетов в академическое сообщество, включая формирование стратегических альянсов (внутри страны и в глобальном контексте).

-

10. Создание необходимых условий для развития инновационной деятельности университетов:

-

10.1. Обеспечение условий для формирования и развития устойчивого среднего уровня.

-

10.2. Формирование в каждой области нескольких научных и инновационных школ.

-

10.3. Наличие минимально необходимой и достаточной инфраструктуры для эффективных научной и инновационной деятельностей.

-

-

11. Влияние виртуальных университетов на ландшафт системы высшего образования в глобализирующемся мире.

-

12. Определение путей решения возникающих социальных проблем.

Очевидно, что для реализации стоящих сегодня перед университетами стратегических задач требуется перестройка работы вузов. Соответственно, на первый план выходит управление изменениями в университетах. В центре внимания не только вопросы радикальной трансформации вуза, но и, что еще более важно, эффективное управление эволюционными изменениями.

Однако организация эволюционных изменений и эффективное управление ими возможны только при создании соответствующих условий – материальных ресурсов, кадрового потенциала, творческой среды, минимально необходимой инновационно-информационной структуры (далее – ИИС).

Одним из вариантов, который обеспечит необходимые условия ИИС, является обобщенная модель университета будущего (далее – УБ) на основе цифровой облачной инфраструктуры образования. Она предусматривает реализацию схемы организации взаимодействия научных учреждений и учебных заведений, малых академий наук при вузах, промышленных предприятий, центров коллективного пользования научных предприятий и учебных заведений, информационных центров Российской академии наук (далее – РАН) и университетов, научных сотрудников, преподавателей и студентов.

Такая схема организации позволит создать на базе информационной инфраструктуры вузов и крупных научных центров единое облачное информационное пространство системы образования страны, способное обеспечить возможность размещения данных всех участников образовательной среды, структурирования данных и надлежащий уровень доступа к контенту со стороны различных региональных точек и сетей подключения.

В настоящее время в РФ более 900 ВУЗов, 2,7 тыс. средних профессиональных учебных заведений, большая часть из которых (около 700), государственные. Соответственно, по замыслу проекта, они и составят основу образовательной облачной инфраструктуры. Другая часть – коммерческие учебные заведения – будут ее активными пользователями.

Таким образом, предлагаемая модель основана на использовании цифровой облачной инфраструктуры образования и науки страны (региона). Основная схема и этапы организации взаимодействия промышленных предприятий, научных структур и образовательных учреждений через облачную инфраструктуру образовательных учреждений представлена на Рисунке 6 (материалы на Рисунках 6, 8–10 разработаны совместно с Е.Б. Бабаяном).

Таким образом, очевидно, что в основе организации взаимодействия элементов университета и окружающей среды будет лежать информационно-инновационная инфраструктура университета будущего. Здесь необходимо обратить внимание на то, что два блока – кластер высокопроизводительных вычислений и хранилище данных (см. Рисунок 8) составят основу периферийных вычислений, которые необходимы (кроме использования платформ облачных технологий) каждому университету для организации своей оперативной деятельности и сохранения безопасности данных.

Основой университета будущего станет электронный университет (далее – ЭУ). Инфраструктура ЭУ обеспечивает его оптимальное взаимодействие с остальными структурами – блоком, обеспечивающим периферийные вычисления, и облаком УБ. Такая информационно-инновационная инфраструктура университета является необ-

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ II)

Рисунок 6. Основная схема взаимодействия образовательных организаций и окружающей среды

ИЦ РАН – информационные центры РАН

ВС – внешняя среда

ОБЛАКО – внешняя платформа

ОУ – образовательные учреждения

ЦКП – центр коллективного пользования

БПВ – блок периферийных вычислений

КВПВ – кластер высокопроизводительных вычислений

ХД – хранилище данных

Рисунок 7. Блок-схема «Университет будущего»

Рисунок 8. Информационно-инновационная инфраструктура университета будущего

ходимым условием его успешной деятельности. В частности, только при наличии этих элементов в инфраструктуре университета может быть обеспечена реальная цифровизация образования. Тогда такой университет становится университетом нового типа – точкой роста Цифровой экономики, и очень гибко может адаптироваться под все варианты трансформации.

Организация информационноинновационной инфраструктуры университета по изложенной выше схеме позволяет вывести на необходимый уровень адаптивности весь вуз в целом. Кроме того, такая инфраструктура имеет большое число преимуществ перед традиционной схемой организации структуры университета.

Перечислим их:

-

1. Оптимальный уровень основных экономических показателей эксплуатации оборудования.

-

2. Удобная и эффективная эксплуатация всего комплекса оборудования.

-

3. Ориентированность на вебтехнологии и доступ с любого (с учетом требований обеспечения информационной безопасности) устройства через Интернет-браузер: с компьютера, планшета, смартфона.

-

4. Базирование на облачной платформе с применением облачных систем и сервисов, позволяющих предоставлять виртуальные ресурсы с требуемыми характеристиками и обеспечивать гибкий механизм их интеграции и взаимодействия с уже существующими прикладными информационными подсистемами.

-

5. Независимая друг от друга работа функциональных подсистем.

-

6. Соответствие требованиям ФЗ 152 («Закон о персональных данных»).

Целью проекта по созданию комплекса цифровых образовательных центров (далее – ЦОЦ) является развитие системы образования путем формирования структуры, способной самостоятельно и эффективно реализовывать инновационные образовательные проекты.

Проект предусматривает решение задач создания:

-

1. На базе УБ системы подготовки кадров для образовательных проектов.

-

2. Сети цифровых образовательных центров, способной принимать, апробировать и разворачивать новые перспективные проекты.

-

3. На базе информационной инфраструктуры ЦОЦ УБ единого облачного информационного пространства, способного обеспечить необходимые возможности размещения данных всех участников образовательной среды, структурирования данных и возможностей доступа к контенту.

-

4. Мотивационно и коммерчески обоснованных условий для размещения контента Участников проекта, а также активное расширение использования возможностей проекта.

-

5. Схемы для самостоятельного хозяйственного и финансового функционирования ЦОЦ.

-

6. Системы психологического сопровождения обучающихся.

-

7. Сети ЦОЦ.

Решение перечисленных задач позволит:

-

• улучшить материально техническую и учебно-методическую базы в системе образования;

-

• увеличить количество и наполненность предоставляемых услуг в сфере дистанционного обучения (далее – ДО);

-

• обеспечить развитие и поддержку технического творчества и изобретательства детей и молодежи; • значительно оптимизировать работу по популяризации научно-образовательной и творческой деятельности,

-

• упростить привлечение к участию в научно-практической ра-

- боте представителей научных учреждений и высших учебных заведений, аспирантов и студентов. Это, в свою очередь, даст возможность проводить работу по подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития. Ниже (см. Рисунок 9) приводится примерная схема организации взаимодействия ЦОЦ.

Во всем мире идет процесс трансформации университетов. Проблемы будущего университетов и то, какими станут университеты будущего активно обсуждается европейскими университетами. Так университет Аалто (Финляндия) совместно с университетами Польши и Португалии уже ведет проект «Университеты будущего». В этот проект, помимо университетов, вовлечены бизнес, государственные учреждения и студенты. Это так называемая модель четверной спирали (the quadruple helix).

Традиционные университеты меняются под влиянием происходящих процессов цифровизации и глобализации, появляются совершенно новые типы университетов. Из них наибольшее влияние на изменение ландшафта высшего образования оказывают предпринимательские и виртуальные университеты. Если глобальные рейтинги университетов оказывают сильное влияние на дифференциацию и стратификацию университетов во всем мире, то дистанционные технологии обучения ведут систему высшего образования к фрагментации.

Особенно болезненно эти процессы протекают в России. Отсутствие в стране целенаправленной и прозрачной образовательной политики не позволяет дать объективную оценку реальному состоянию и тенденциям изменений системы высшего образования.

Это приводит к необходимости осуществления анализа основных тенденций в процессах трансфор-

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО (ЧАСТЬ II)

Структура взаимодействия ЦОЦ

ИЦ

МАН

Материальная база

УБ

Информационная база

Проектная среда

Сеть цифровых образовательных центров

Образовательные учреждения

Детские оздоровительные лагеря

Одиночные клиенты

Рисунок 9. Примерная схема организации взаимодействия ЦОЦ

Рисунок 10. Структурная схема организации работы университета будущего: СУЗ – система управления знаниями; СДО – система дистанционного обучения; РУИЛ – распределенная учебно-исследовательская лаборатория

мации и стратификации университетов нашей страны. Только при наличии такого анализа можно будет правильно выстроить целеполагание и пути решения возникших проблем.

При принятии решений совершенно не учитывается наработанный европейскими университетами опыт трансформации, где в центре внимания – вопросы разработки новых стратегий и моде- лей в плане организации учебного процесса и деятельности вуза в целом. В рамках международных дискуссий акцент делается на стратегически важные направления развития университетов будуще- го. Учет международного опыта решения возникающих при трансформации университетов проблем позволил бы правильно выработать стратегию их решения в нашей стране. Кроме того, сотрудничество и обмен передовым опытом в рамках международных проектов имеет принципиальное значение. Нам нельзя выпадать из общемировых тенденций. Это чревато окончательным проигрышем на глобальном рынке образовательных услуг.

Поэтому одним из необходимых условий сохранения нашей системы образования в соответствующем сегменте мирового рынка является активное подключение российских экспертов к зарубежным дискуссионным площадкам по проблемам трансформации университетов. При этом одной из главных, стратегических задач, стоящих перед университетами, является перестройка работы вузов. Соответственно, на первый план выходит управление изменениями в университетах. Следовательно, сегодня при трансформации университетов в центре внимания не только вопросы радикальной перестройки вуза, но, что еще более важно, – эффективное управление их эволюционными изменениями.

Для правильного решения этой задачи необходимо создание государственного координационно-методического центра, организованного как федеральная сеть. Такой центр должен решать следующие вопросы:

-

1. Совершенствование взаимодействия управленческих и педагогических кадров.

-

2. Повышение качества дистанционного «образования». (Очень интересный опыт есть, например, у Гарвардского университета).

-

3. Создание платформы для дискуссий в международном формате по теме будущего университетов и университетов будущего.

-

4. Философское обоснование аргументации по определению условий развития науки и инноваций.

-

5. Анализ факторов, оказывающих влияние на трансформацию университетов.

-

6. Определение порядка разработки новых стратегий и моделей организации учебного процесса и деятельности вуза в целом.

-

7. Обозначение ключевых тенденций преобразования деятель-

- ности университетов, которые требуют международного обсуждения с подключением вузов, промышленности, бизнеса и государственных учреждений.

-

8. Разработка международного проекта совместно с университетами Центральной Азии, Большого Ближнего Востока, с подключением ведущих университетов, в том числе, Западной Европы.

-

9. Организация Центра определения будущего университетов с привлечением регионов Южного Кавказа и Средней Азии с возможностью подключения к реализации этой идеи европейских университетов.

-

10. Разработка проекта, решение организационных вопросов, подбор международных партнеров. Одним из потенциальных университетов-партнеров может быть университет Лёвен (KU Leueven), возглавляющий Лигу европейских исследовательских университетов (LERU).

-

11. Определение базовых Российских университетов (2–3), которые будут заинтересованы вести этот проект.

Такого рода проект будет существенно способствовать дальнейшему совершенствованию системы высшего образования в России и в международном контексте.

Список литературы Будущее университетов и университеты будущего (часть II)

- Коллер Д. Чему нас учит онлайн-образование. URL: htts://www.ted.com/talks/daphne_k_educaition.

- Стенограмма заседания Совета при Президенте по науке и образованию «Новые вызовы и приоритеты развития науки и технологий в Российской Федерации». 24 июня 2015 г. URL: kremlin.ru›events/councils/49755.