Булава (пернат) из "канцелярии владычных наместников" XIV в. верхнего городища Торжка

Автор: Вяземский А.В., Сарафанова Н.А., Малыгин П.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности и позднее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается одна из находок «владычной канцелярии» XIV в., обнаруженной на Верхнем городище г. Торжка Тверской области в 2005 г. Булава-пернат представляет собой редкий тип вооружения, выполненного из железа и инкрустированного орнаментом из растительных мотивов и букв квадратного монгольского письма. Подобная находка в представительстве Новгородской архиепископии в Торжке может говорить о статусности подобного рода вооружения.

Средневековье, торжок, новгород, городище, булава, вооружение, монета, сфрагистика, канцелярия, владычные наместники, золотая орда, xiv в.

Короткий адрес: https://sciup.org/143167092

IDR: 143167092

Текст научной статьи Булава (пернат) из "канцелярии владычных наместников" XIV в. верхнего городища Торжка

Ордынский, или шире – восточный, «след» периода ордынского господства на Руси в культурном слое Торжка малозаметен. Это особенно ярко проявляется при сравнении Торжка с соседней Тверью. Если, например, кашинная керамика в культурном слое Твери представлена весьма основательно (Лапшин, 2009. С. 237. Табл. 26; Коваль, 2010. С. 192–198), то на Воздвиженских раскопах Торжка площадью 3000 кв. м обнаружено всего четыре фрагмента подобной керамики (Малыгин, 2011. С. 33). В. А. Плетнев в своей сводке 1903 г. зафиксировал в Торжке одну медную, предположительно золотоордынскую монету (Плетнев, 1903. С. 385). Еще одна серебряная монета Джанибека 1351/52 г. (определение П. Г. Гайдукова) обнаружена сравнительно недавно на правом берегу Тверцы местным коллекционером. Такой контраст восточных находок XIII–XIV вв. в Торжке и соседней Твери имеет, на наш взгляд, следующее объяснение. Если в Твери для XIII–XIV вв. источники фиксируют частое присутствие ордынцев и ордынских послов (Селезнев, 2010), то татары после 1238 г. непосредственно в Торжке присутствовали лишь однажды – в 1316 г. (НПЛ, 1950. С. 94, 95, 336; Селезнев, 2010. С. 193). Кроме того, хорошо известно лояльное отношение http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.253.244-254

ордынских правителей к Русской православной церкви, а с начала XIV в. в системе Новгородской архиепископии образуется Новоторжское владычное наместничество ( Малыгин , 1999).

Однако в 2005 г. на Верхнем городище Торжка были сделаны две яркие находки, без сомнения связанные с Ордой. Серебряная монета – двухстороннее подражание дирхему Джанибека, подробно исследованная П. Г. Гайдуковым ( Гайдуков , 2006. С. 47), и булава-пернат, которой посвящена данная статья.

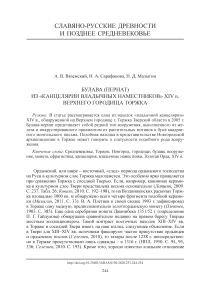

В 2005 г. при поддержке РГНФ в рамках программы по изучению фортификационных сооружений были проведены исследования на Верхнем городище Торжка1 – в восточной части городища был заложен раскоп ВГ-3 площадью 161 кв. м. В раскопе в кв. 28, 29, 33, 34 обнаружено сооружение (постройка ВГ3-3) ( Сарафанова , 2006), которое связывается нами с остатками канцелярии новоторжских владычных наместников (рис. 1: 1 ) ( Малыгин, Сарафанова , 2007).

Постройка представляла собой сруб размерами 3,8 × 3,8 м, впущенный в котлован, вырытый в красном суглинке (в остатках насыпи бывшего вала) на глубину 1 м. Нижняя часть постройки была заполнена пестрой темно-серой супесью с углем, кусками красной глины и крошкой известняка. Мощность слоя заполнения колебалась от 50 см в западной части постройки и до 80 см – в восточной. Основной комплекс находок в слое – из постройки. Всего в нем найдено 225 предметов, среди которых и булава-пернат с остатками сгоревшей деревянной рукояти.

Пернат обнаружен в кв. 28, в пласте 19 на глубине 189 см от условного нулевого репера, в 5 см выше уровня пола котлована постройки. Всего в пласте 19 найдено 48 предметов, в том числе четыре вислые печати: печати новоторжских наместников архиепископов Моисея (1326–1330, 1352–1359 гг.) (полевой № 173), Василия Калики (1331–1352 гг.) (полевой № 206), Алексея (1360–1388 гг.) (полевой № 171) и печать некняжеского соправительства (полевой № 172). В корпусе находок из постройки помимо перната представлен всего один предмет вооружения – бронзовый наконечник ножен меча.

Следует отметить, что на 30 см выше перната, в том же слое заполнения постройки и в том же квадрате обнаружен скелет взрослого довольно крупного (ростом 178–180 см) мужчины позднезрелого возраста (Maturus II) – 45–55 лет. Относительно костяка булава-пернат расположена в 40 см северо-восточнее, монета (подражание дирхему Джанибека) – в 112 см южнее и на 20 см ниже, а бронзовый наконечник ножен меча – в 56 см юго-западнее и на 30 см ниже (рис. 1: 2 ). Однако, несмотря на то что и все вышеперечисленные находки, и костяк мужчины найдены непосредственно в постройке и в похожих условиях, считать их единым комплексом пока не представляется возможным.

Вся совокупность материалов, в том числе полученные радиоуглеродные даты, позволяет связывать постройку с периодом между 1340 г. (годом перестройки крепости в Торжке) и 1372 г. (годом крупнейшего разорения Торжка тверским князем Михаилом Александровичем).

Рис. 1. План Верхнего и Нижнего городищ г. Торжка ( 1 ) и план постройки ВГ3-3 ( 2 )

1: А – Верхнее городище; Б – Нижнее городище; 1 – раскоп ВГ-3;

2: Условные обозначения : 1 – булава; 2 – наконечник ножен меча; 3 – монета (подражание дирхему Джанибека)

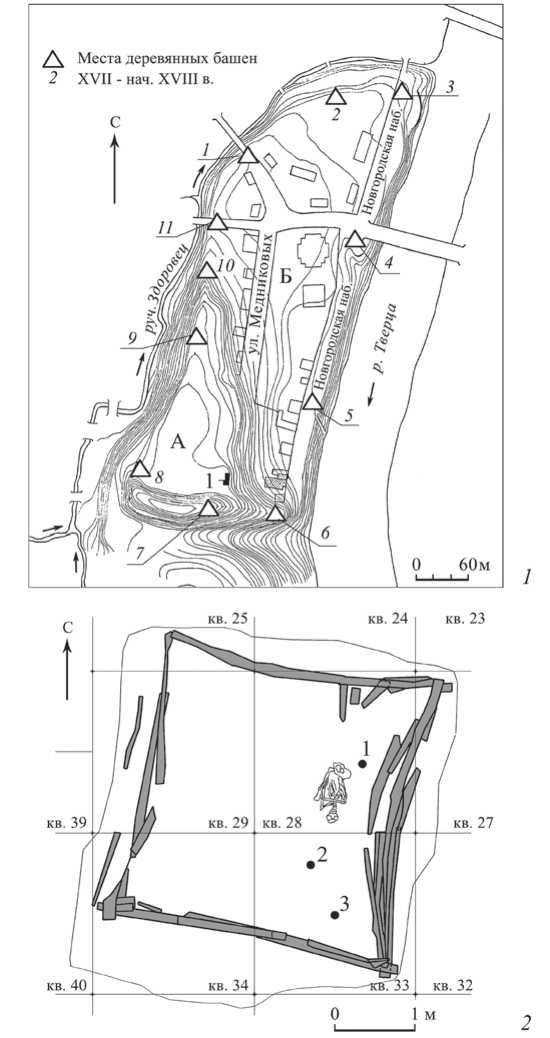

Рассматриваемая находка (рис. 2) является одной из разновидностей булав – шестопером (пернатом). Поверхность ударной части снабжена восемью лопастями, или «перьями», именно это обстоятельство позволяет назвать нашу находку не шестопером, а пернатом2.

Пернат выполнен из черного металла в технике ковки с последующей доработкой лопастей. Общая высота изделия – 102 мм, вес – 400 граммов. В нижней части предмета гладкая цилиндрическая втулка (диаметром 33 мм) со слабовы-раженными гранями. В месте перехода втулки к ударной части расположены два декоративных пояска. Ударная часть представлена двумя усеченными конусами, соединенными между собой в месте кругового основания, образующего ребро по внешней поверхности изделия (диаметр изделия по ребру – 66 мм). По сторонам ударной части пропилено восемь лопастей. Первая лопасть имеет ярко выраженный скол, характер и происхождение которого выяснить невозможно. Верхняя часть булавы увенчана полусферическим навершием с декоративным ободком (диаметр – 14 мм). Навершие является верхней деталью штифта, вставленного в вертикальное гнездо в центре ударной части, нижнюю часть которого можно увидеть во внутренней арке втулки. Штифт выполняет практическую функцию, являясь своего рода дополнительным крепежом, расклинивающим рукоятку3.

Пернат богато декорирован в технике насечки серебром – инкрустации предметов проволокой или узкими пластинками. В данном случае можно предположить, что предварительно насекались не отдельные части, а вся поверхность изделия ( Минасян , 2014. С. 260)3.

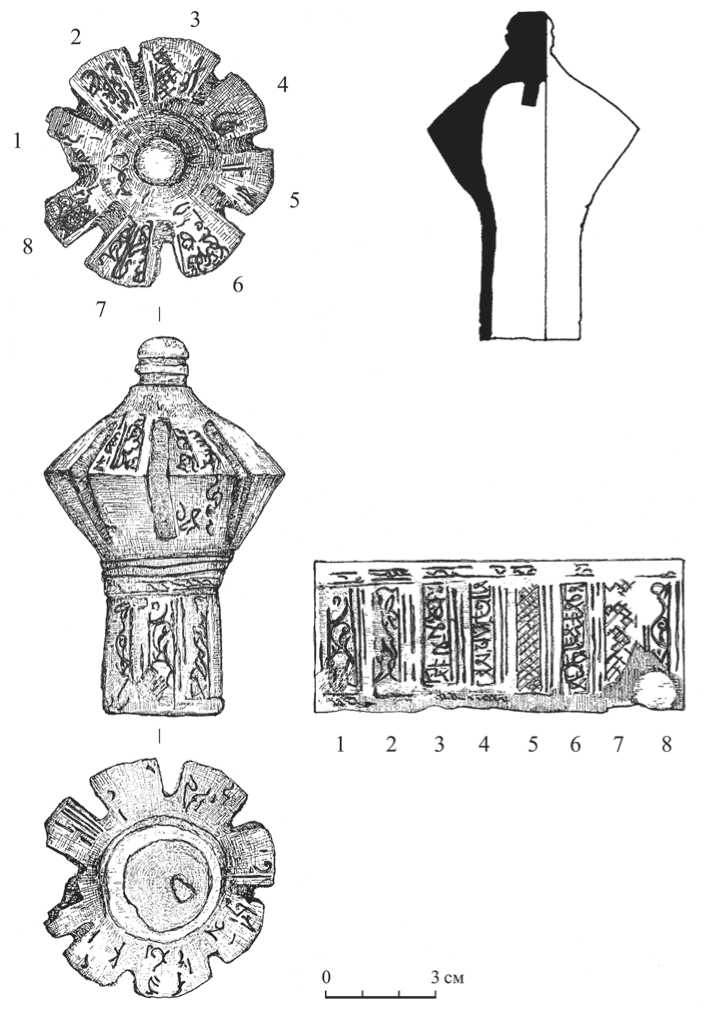

Внешнюю часть втулки можно условно разделить на восемь граней (рис. 2; 3; 4). Первая, вторая и восьмая грани декорированы растительным узором в виде завитков и запятых, повторяющих китайские мотивы цветков лотоса и облаков. По мнению П. О. Рыкова (см.: Приложение 1), третья грань декорирована эпиграфическим орнаментом, содержащим имитацию следующих знаков квадратного монгольского письма: ẞ ƈ ɤ ž ᵹ n ъ i (как бы в зеркальном отображении), ϧ u ɤ ž . На четвертой грани нанесен эпиграфический орнамент, который начинается с двух неидентифицируемых знаков; затем следуют имитации знаков ɤ ž (дважды повторяются один за другим); далее еще один знак (или фигура), расшифровать который невозможно, и имитации знаков ϧ u ɤ ž . На шестой грани изображены нечитаемые знаки квадратного монгольского письма.

Известно, что квадратное монгольское письмо было введено в 1296 г. в качестве официальной письменности Монгольской империи и активно употреблялось вплоть до изгнания монголов из Китая. Отметим, что в данном случае речь идет не о надписи квадратным письмом, а об имитирующем орнаменте. По-видимому, мастер пытался копировать форму отдельных знаков квадратной письменности, не понимая их значения. Начертание знаков очень небрежно, также фиксируется неправильное копирование некоторых символов (например,

Рис. 2. Верхнее городище г. Торжка. Фотографии булавы с фронтальным и верхним ракурсами

Рис. 3. Верхнее городище г. Торжка. Фотографии эпиграфических орнаментов булавы зеркальная форма ъ i), исходя из чего можно предположить, что мастер не разбирался в предмете своего копирования, отображая лишь форму знаков. Любопытно, что некоторые имитации восходят к графемам, которые использовались в транскрипциях китайских текстов, поскольку они передавали фонемы, отсутствовавшие в среднемонгольском языке.

Грани пять и семь декорированы геометрическим узором в виде штриховки крест накрест, образующей своеобразную сетку, вписанную в вытянутую по вертикали прямоугольную рамку. В местах перехода одной грани в другую нанесены две вертикальные линии. Нижний поясок в месте перехода втулки в ударную часть

Рис. 4. Верхнее городище г. Торжка. Графическое изображение булавы и орнаментики декорирован узором, отдаленно напоминающим «сельджукскую» цепь. Второй поясок украшен орнаментом в виде трех кольцевых линий. Верхняя и нижняя поверхности лопастей декорированы растительными и геометрическими орнаментами, выдержанными в одном стилевом решении с узорами на втулке.

Рентгенофлуоресцентный анализ, проведенный с помощью энергодисперсионного анализатора «ПРИЗМА-М», позволил установить, что булава выполнена из кричного железа без примесей каких-либо легирующих компонентов, а все декоративные элементы – из серебряной проволоки, содержащей в себе небольшую примесь золота4.

Говоря об аналогиях пернату с территории Верхнего городища Торжка, необходимо упомянуть шестопер из Новгорода, датируемый XIII–XIV вв., с лопастями, украшенными растительно-завитковым орнаментом, выполненным серебряными вставками ( Жилин , 2011. С. 43; Кирпичников , 1976. С. 28); булаву, найденную на территории Молдовы в составе курганной группы Балабаны II, декорированную эпиграфическим орнаментом, мамлюкским гербом (ранком) и позолотой на торцах перьев, датируемой XIV в. ( Кулешов, Абызов , 2011. С. 92–94), и шестопер, найденный на территории могильника Вербовый лог-IV (в кургане 13) в Дубовском районе Ростовской области ( Гармашов , 1991).

Принимая во внимание датировку комплекса (1340–1372 гг.), орнаментику, технику изготовления и приведенные выше аналогии, а также введение квадратного письма как официального языка Монгольского государства (1269 г.) династии Юань и выход Улуса Джучи из состава империи (1266 г.), можно предположить, что исследуемый нами пернат, скорее всего, изготовлен на территории Улуса Джучи при явном китайском влиянии. Мы рассматриваем пернат из Торжка как статусное оружие и, возможно, своеобразный символ лояльности Орды к Новгородской архиепископии в лице Новоторжского владычного наместничества, в канцелярии которого была зафиксирована данная находка.

Список литературы Булава (пернат) из "канцелярии владычных наместников" XIV в. верхнего городища Торжка

- Гайдуков П. Г., 2006. Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV-XVII вв. М.: Палеограф. 407 с.

- Гармашов А. И., 1991. Позднекочевническое погребение с шестопером в междуречье Дона и Салы//Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Вып. 10:...в 1990 г. Азов: Азовский краевед. музей. С. 114-118.

- Жилин А. М., 2011. Орнаментация отечественного холодного оружия и защитного вооружения XIV-XVI веков//Вестник Тверского государственного университета. Серия «история».Вып. 4. С. 39 -55.

- Кирпичников А. Н., 1976. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. Л.: Наука. 104 с.

- Коваль В. Ю., 2010. Керамика Востока на Руси. IX-XVII века. М.: Наука. 268 с.

- Кулешов Ю. А., Абызова Е. Н., 2011. Два предмета мамлюкского вооружения с территории Молдовы как иллюстрация путей формирования золотоордынского комплекса вооружения//Военное дело Золотой Орды: проблемы и перспективы изучения: материалы Круглого стола, проведенного в рамках Международного Золотоордынского Форума/Отв. ред. и сост.И. М. Миргалеев. Казань: Фолиант. С. 92-100.

- Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII-XV вв. (по материалам раскопок 1993-1997 гг.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ. 533 с. (Труды ИИМК; т. 30.)

- Малыгин П. Д., 1999. О региональных (областных) владычных наместниках Новгородской земли//Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию В. Л. Янина/Ред.А. А. Гиппиус и др. М.: Русские словари. С. 218-224.

- Малыгин П. Д., 2011. Берестяные грамоты древнего Торжка (из раскопок 1995 и 1999-2001 гг.). Тверь: Творческая мастерская Л. Юга. 152 с. (Труды Новоторжской археологической экспедиции; т. I.)

- Малыгин П. Д., Сарафанова Н. А., 2007. Новые сфрагистические находки в Торжке//ВестникРоссийского гуманитарного научного фонда. № 4 (49). С. 205-216.

- Минасян Р. С., 2014. Металлообработка в древности и Средневековье. СПб.: ГЭ. 472 с.

- НПЛ -Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Ред. А. Н. Насонов. М.; Л.: АН СССР, 1950. 640 с.

- Плетнев В. А., 1903. Об остатках древностей и старины в Тверской губернии. К археологической карте губернии. Тверь: Тип. Губ. правления. XLIII, 34. 519 с.

- Сарафанова Н. А., 2006. Отчет об археологических раскопках (раскопы ВГ-3 и ВГ-4) на Верхнемгородище г. Торжка Тверской области в 2005 г.//Архив ИА РАН. № 26327.

- Селезнев Ю. В., 2010. Русско-ордынские конфликты XIII-XV вв.: справочник. М.: Квадрига. 221 с.