Бурятия - край растительных парадоксов. Баргузинская долина

Автор: Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Научно-популярные заметки, очерки

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

В жанре научно-популярного очерка излагаются впечатления и результаты поисковой экспедиции по сбору уникальных растений флоры Бурятии с целью создания Байкальского сада эндемиков. Сохранение генофонда редких растений Прибайкалья и Забайкалья-стратегическая задача в глобальной проблеме сохранения биоразнообразия Планеты. В очерке приведены краткие сведения по основным результатам экспедиции в Баргузинскую долину Прибайкалья летом 2001 года. О находках редких и эндемичных растений долины Баргузина, таких как полынь ложноклейкая, кострец Короткова, очиток Эверса и других видах эмоционально и с любовью изложены в работе. Также автор поднимает непростые вопросы охраны и рационального использования богатого растительного мира Байкала.

Редкие растения, виды и популяции, эндемичные виды, ландшафты баргузинской долины, прибайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148316944

IDR: 148316944 | УДК: 581.524.4(571.54) | DOI: 10.18101/2587-7148-2020-2-58-65

Текст научной статьи Бурятия - край растительных парадоксов. Баргузинская долина

Намзалов Б. Б. Бурятия — край растительных парадоксов. Баргузинская долина // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2020. № 2. С. 58–65.

Глобальный экологический фонд в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия РФ» поддержал идею создания на берегу Байкала сада эндемиков — проект Института экологии Бурятского госуниверситета (№ UO000 — T1, 2000). В ходе выполнения проекта ботаниками Бурятского государственного университета были организованы большие экспедиции по поиску и исследованиям уникальных популяций редких растений Прибайкалья и Забайкалья. Для этого надо было проникнуть в самые отдаленные уго лки Бурятии — высокогорья Восточного Саяна, посетить долины

Иркута и Баргузина, Темника и Джиды, а также подняться на крутые каменистые склоны горных кряжей и хребтов Селенгинского Среднегорья. Вашему вниманию предоставляется небольшой очерк об экспедиции в Баргузинскую долину Северного Прибайкалья.

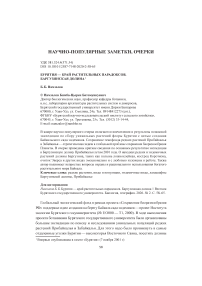

Если взглянуть на карту северной части Бурятии долина Баргузина удивительно напоминает наше «голубое око» — озеро Байкал, слегка изогнутый серп в ожерелье обрамляющих ее гор (рис. 1). И это не случайно, ученые-палеогеографы доказали, что воды Байкала в прошлые геологические эпохи заливали днище всей котловины. По сути это крупнейший рукав или оперение Байкала. Это первый феномен Баргузинской долины. Многих удивляют колоссальные массивы песков Куйтуна — это отпечаток сильнейших ветров, эоловой аккумуляции в ледниковые эпохи Прибайкалья. И наконец, Баргузинская долина с окружающими хребтами — это своеобразный мостик, связующий Центральную Азию (горы Тянь-Шаня, Алтая, Монголии) с Сибирью. Последний феномен особенно важен, ибо этим можно объяснить находки ряда замечательных эндемиков и реликтов долины Баргузина (Доржиев, Намзалов, 2001).

Рис. 1. Северное Прибайкалье. Баргузинская долина в обрамлении хребтов — Икатского и Баргузинского.

Экспедиция в долину Баргузина проходила в конце лета 2001 года. Август — время угасания ярких красок лета, ночная прохлада напоминает о скорой осени. Именно в такую пору наш экспедиционный отряд «охотников за растениями» направился в Баргузинскую долину. После жаркого июля, август выдался дождливым, и холодный моросящий дождь заметно ослабил наш пыл, и мы почти без особых эмоций проплыли на пароме одну из самых крупных и красивых рек Прибайкалья — Баргузин. Тихий всплеск воды и монотонный шум дождя настраивает на размышления… Зачем и ради какой цели человек пускается на поиски неведомых растений, испытывая трудности дорог, жару и холод?

Ценность любого вида растения и животных в экосистемах очевидна, а если это эндемик (нигде более не встречается), то он сразу становится национальным достоянием! В связи с этим, вспоминается доклад академика В. А. Коптюга, по итогам Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), а также обзор М. Китинга из материалов РИО-1992, где о ценностях биоразнообразия сказано — «Вид дикой пшеницы из Турции был привит для сопротивляемости болезням к культурным пшеницам, в результате только США получила выгоду 50 млн. долларов в год или один ген эфиопского ячменя защищает от желтого карликового вируса урожай всего Калифорнийского ячменя стоимостью в 160 млн. долларов в год». Отсюда, наши эндемичные полыни, остролодочники, кострецы могут содержать в своем составе «запасные части» (гены, ферменты, алкалоиды) многих других видов полыней, остролодочников. Многие из них знаменитые лекарственные растения, разве мы вправе их терять, мы должны оставить их нашим потомкам! Эти размышления успокоили меня, и мы лишь молили бога и судьбу, чтобы долина Баргузина открыла нам хотя бы часть из своих несметных тайн. Надежды наши оправдались, и мы вернулись оттуда не с пустыми руками.

Первая остановка маршрута — урочище Куйтуны, это поразительный ландшафт песчаных полупустынь в окружении величавых гор (рис. 2). Нам пришлось как-то услышать пронзительную по своей трагичности легенду о хозяйке Куйтунов. «В давние времена один богач отправил свою юную батрачку соседям. Вечерело, зима в Куйтунах по-особенному сурова — с ветрами, колючими снегами… Бедная девушка, пересекая глубокий распадок в ту холодную зимнюю ночь заблудилась и замерзла. Говорят, до сих пор ее душа бродит по песчаным увалам Куйтунов и нередко в полночь можно услышать ее грустную песню» . Мы бесконечно благодарны душе юной батрачки, она нам подарила первых эндемиков Баргузина, с песчаных гряд Куйтуна. Это осока песчаная ( Carex sabulosa 1 ), остролодочник шерстистый ( Oxytropis lanata ), полынь Ледебура ( Artemisia ledebouriana ) и другие редкие растения. Радостные нашей находке, мы стояли на высоком песчаном валу

-

1 Латинские названия видов растений приведены по Флоре Сибири (1987–1997)

на окраине безбрежных Куйтунов, восторженно наблюдая как белые пушистые облака обнимают остроконечные пики Баргузинских гольцов (рис. 2).

Рис. 2. Баргузинская долина. Обрывистый уступ террасового останца урочища Куйтуны. Вдали виднеются скалистые вершины Баргузинского хребта, окаймленные кружевами облаков

Среди редких растений долины Баргузина выделяются луки, к числу таких относится лук двузубчатый ( Allium bidentatum ). Лук интересен тем, что относится к самобытной пустынно-степной секции — Caespitosoprasom N. Friesen, а ближайшие его родственники произрастают в пустынных степях Гоби и горной Средней Азии. В отличие от лука двузубчатого более широко распространен в долине Баргузина лук стареющий ( Allium senescens ) — один из самых любимых пищевых растений у бурят. У него плоские или слегка желобчатые листья, на горизонтальном корневище могут развиваться до двух и более конически удлиненных луковиц. Самое удивительное, в свежем виде лук мало съедобен — он жесткий, горьковатый и малосочный. Однако, ее пищевые свойства просто преображаются после их засолки. Это прекрасная приправа к супам, вкусный, сочный, ароматный. В некоторых районах юга Бурятии их готовили мешками и солили на зиму. Замечательная витаминная добавка к мясной пище.

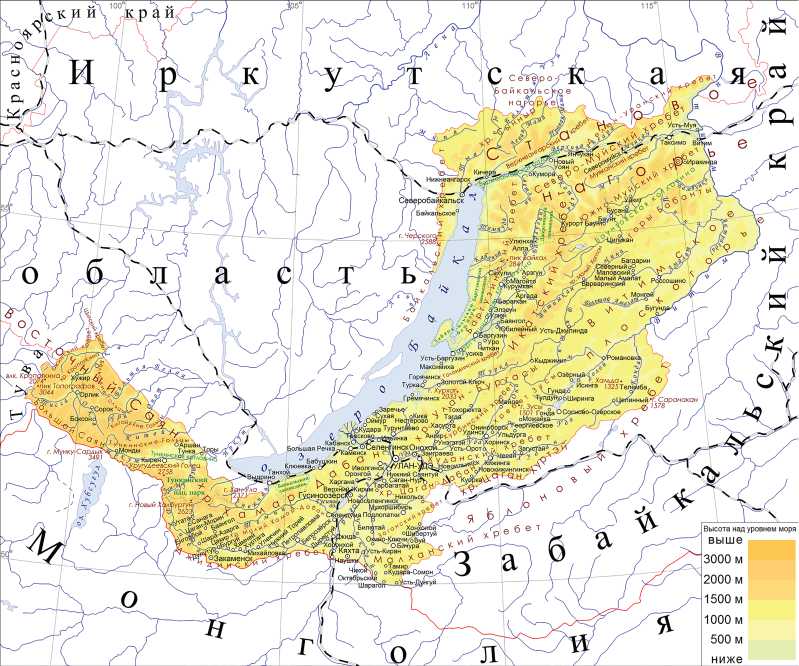

Далее, наш путь лежал в сторону этих завораживающих вершин Баргузинского хребта. Дорога привела нас к ее живописным отрогам в окрестности села Улюн. В этой части долины, как-бы составляющем географический центр Баргузинской котловины, все по особенному величаво — горы высоки, долина широка, пойма необозрима, просторна, русла реки теряется в мозаике многочисленных стариц, озер и ручейков. Поистине, сказочная страна (рис. 3).

Рис. 3. Долина Баргузина с вершины отрогов Улюнского хребта.

Участники маршрута, слева направо — Алексей Боронцоев, Саша Арьяжапов, Катя Цыбикова, Валя Сунденхо, Маша Кирикова и Сэсэг Будацыренова.

Выбрав один из распадков, по извилистой горной дороге мы поднялись почти до «ворот» узкого ущелья и разбили лагерь. Многое здесь нам понравилось — внизу впечатляющая панорама долины реки, рядом живописные скалы, защищающие нас от ветра, а самое главное — наши палатки стояли среди эндемиков. Всюду виднелись ярко-зеленые куртины эндемичной Artemisia subviscosa — полыни ложноклейкой.

От запаха полыней и других трав ощущался особый степной аромат. Так повелось — природа далеко прячет свои сокровища, а если уж открывает, то щедро! Здесь нами были найдены несколько эндемиков и другие редкие растения, в их числе — два замечательных вида полыней, наряду с полынью ложноклейкой, полынь баргузинская ( Artemisia bargusinensis ), редчайшие остролодочники из особой секции — Baicalia Steller, всех нас поразил интересный подвид очитка Эверса ( Sedume wersii ) с молочно белыми цветками, округлыми и мясистыми листьями, каким-то чудом оказавшийся далеко на востоке от своих алтайских предков и многие другие.

Полынь ложноклейкая — самая загадочная полынь байкальских гор. У этой полыни богатейшая родословная и они уходят к горам Джунгарии, Алтая и Тянь-Шаня. Там их основное разнообразие. Это полукустарничковая крупно-куртинная полынь, побеги которой снизу одревеснены и многие из них плодоносящие и сверху густо облеплены полушаровидными корзинками. Листья сильно рассечены на нитевидные дольки, слабо опушены и железистые. Стоит лишь слегка растереть листья как, ощущается резкий запах эфирных масел. Парадокс заключается в том, что наша баргузинская раса этой полыни отличается от своих алтае-джунгарских родственников некоторыми примитивными чертами строения. Так, корзинки мелкие, округлые до 3 мм в диаметре с голым цветоложем. По-видимому, далекие предки нашей полыни, расселившись на юг, юго-запад по горам Алтая и Саян, дали новые центры видообразования, а самая архаичная из них сохранилась в Баргузине (рис. 4).

Не менее интересен очиток, близкий по происхождению к легендарному золотому корню. Растение из семейства толстянковых и даже своим внешним обликом выделяется среди окружающих трав. Очитки относятся к суккулентам с мясистыми утолщенными листьями, полупрозрачными голыми побегами, несущими на верхушке плотные щитковидные соцветия. Корневище короткое, толстое с многочисленными покоящимися почками — поистине резервуар целебной жидкости, богатые биологически активными веществами.

Рис. 4. Полынь ложноклейкая — эндемик Баргузинской долины и Северного Прибайкалья, в сухой степи на подгорном шлейфе Улюнского хребта.

Покидая гостеприимную долину Баргузина уже наполненными коробками, ящиками с образцами редких растений, мы все же не торопились обратно. Нас не покидало волнение попасть на Чивыркуйский перешеек — на зыбкий участок байкальского побережья, буквально «вчера» поднявшегося со дна залива. Узкая полоска песчаной террасы соединяет материк с полуостровом Святой Нос. Растительность полосы — это сочетание небольших участков леса — «релок» с болотами. Лесочки среди болот необычные, они корявые, низкорослые и составляют удивительное смешение из кедра, рябины, березы, черемухи, сосны, душекии и многих других видов кустарников. Нас удивил корявый, раскидистый кедр, высотой чуть более двух метров. Кедр обильно плодоносил, и мы впервые в своей жизни собирали шишки, как ранетку у себя в саду. Эти места богаты редкими растениями, на болотах-кувшинки, на прибрежных песках замечательные эндемики песков Байкала — черепоплодник почтишерстистый ( Craniospermum subvillosum ), мак ольхонский ( Papaver olchonense ), кострец Короткова ( Bromopsis korotkiji ) и другие (рис. 5).

Рис. 5. Песчаные дюны Куйтунов густо зарастают кострецом Короткова, формируя оригинальные псаммофитные степи

Однако, часто наш восторг омрачался тяжелыми впечатлениями. Эти поистине заповедные места последние годы интенсивно используются для «дикого» неорганизованного туризма. Здесь мы воочию убедились сколь может быть разрушительной, казалось бы, безобидное рекреационное использование природы! Все-таки отдыхать культурно, облагораживая и восторгаясь природой, мы еще не умеем.

Наша экспедиция завершилась и в итоге поисковых работ, охватившие почти все Прибайкалье, горы и долины Южной Бурятии, были изучены более 50 природных популяций редких видов, выявлены новые их местонахождения и начаты работы по их интродукции в Байкальском саду эндемиков. Многое удалось сделать, еще больше предстоит выполнить в будущем. Сад эндемиков означает не только газоны с редкими травами, богатый видами дендрарий, это один из природоведческих институтов БГУ со своими лабораториями, офис-центром, оранжереями. В то время я об этом мечтал. Действительно, все это будет в недалеком будущем. Сегодня на берегу Байкала, в окрестности пос. Горячинск создан Центр АПИК — атмосфернопочвенный измерительный комплекс Бурятского университета для непрерывного мониторинга экосистем и эталонных лесов Байкала.

Список литературы Бурятия - край растительных парадоксов. Баргузинская долина

- Доржиев Ц. З., Намзалов Б. Б. Байкал. Мир живой природы: фотоальбом.-Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001.- 136 с.

- Коптюг В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 года): Информационный обзор.-Новосибирск: СО РАН, 1992. - 62 с.

- Флора Сибири / Под ред. Л. И. Малышева.- Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987-1997.-Т. 1-13.