Бурятский лук из фондов музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск)

Автор: Харитонов Р.М., Михиенко В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В публикации приведены результаты морфологического анализа, дана культурно-хронологическая оценка традиционного лука из коллекции Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск), хранящегося под инвентарным номером МИКНС ОФ 4256. Реконструирован его внешний облик, представленный в конце процесса изготовления. Предмет происходит с территории проживания западных бурят (Боханского р-на Иркутской обл.), в фонды музея быт переданученым-монголоведом, доктором филол. наук Н.О. Шаракшиновой. Несмотря на отсутствие сведений о месте его изготовления, определено, что он представляет собой ориги-нальныш сложный композитный лук бурятского производства, отличающийся от описанных исследователями изделий, изготавливаемых в соседних регионах. Предмет, скорее всего, быт предназначен для промысловой деятельности, на что указывают его морфометрические характеристики. На основе выявленной совокупности конструктивных и морфологических свойств быти отмечены аналогии, происходящие с территории проживания бурят, на дореволюционных изображениях с почтовых открыток, в коллекциях из семейных архивов, из Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), Национального музея Республики Бурятия (Улан-Удэ). Установлено, что для изготовления последних применялись иные технические приемы, однако они имеют одинаковые функциональные характеристики и близкую конечную геометрию. Данное обстоятельство указывает на то, что рассмотренный в публикации лук представляет один из вариантов конструкции бурятского традиционного лука. На основе результатов анализа предмета, приведенных аналогий, хронологические рамки бытования лука определены серединой XIX- началом XX в.

Предбайкалье, буряты, традиционный лук, охота, оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/145146387

IDR: 145146387 | УДК: 903.223 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0955-0961

Текст научной статьи Бурятский лук из фондов музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск)

Введение в научный оборот образцов ручного метательного оружия, остававшихся ранее без внимания, актуализирует проблемные моменты, связанные с вопросами его генезиса и бытования. Если конкретный предмет не связан напрямую с военной деятельностью, он по-прежнему отражает определенный этап эволюции и не может рассматриваться вне связи с ранними боевыми аналогами.

К вопросам традиционных бурятских луков (изделий, изготавливаемых бурятами в рамках местной самобытной традиции) ранее неоднократно обращались отечественные специалисты, несмотря на это, до сих пор остаются неясны все конструктивные особенности предметов, нельзя четко сформулировать и, тем более, говорить определенно о локальных разновидностях и приемах оформления. Чаще всего в поле зрения исследователей попадал общий процесс изготовления (основные проводимые операции и используемые материалы). Некоторые данные о локальных вариантах, четко фиксируемые на вещественном материале, представлены А.Г. Гомбожаповым [2016] и А.А. Бадмаевым [1997, с. 74–76] для поздней спортивной агинской традиции, Е.И. Тугутовым для луков селенгинских бурят [1958, с. 39–41]. Также А.А. Бадмаев предложил разделение бурятских луков по группам декора [1997, с. 75].

Наиболее информативным описанием луков предбайкальских бурят в отечественной науке являются краткие заметки М.Н. Хангалова, опубликованные в собрании его сочинений в разделе «Несколько данных для характеристики быта северных бурят» [Хангалов, 2004, с. 169]. Важным наблюдением в контексте заявленной темы является то, что «луки делались двух сортов: один был плоский и широкий; он бывал очень упруг и далеко бросал стрелу» [Там же, с. 171]. Плоский и широкий лук автор называет « манза номо », ассоциирует его с « бухар шара номо » из эпической традиции и утверждает, что такие предметы доставлялись из Монголии [Там же]. «Другого сорта луки буряты делали сами; они были почти круглые, снаружи берестяные, изнутри оклеенные жилами» [Там же].

Приведенные данные отражают некоторые особенности используемых предметов и источники их поступления, однако их недостаточно для формирования четких представлений о внешнем облике, морфологии и конкретных технологических особенностях конструкции. К решению заявленной проблематики может приблизить обращение к вещественным источникам – к материалам из музейных коллекций. Один из традиционных 956

луков с территории проживания западных бурят хранится в фондах Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск).

Материалы и методы

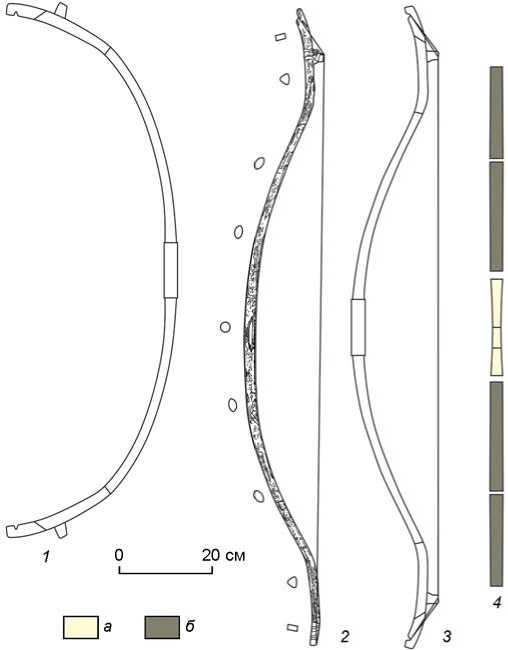

Предмет под инвентарным номером МИКНС ОФ 4256 происходит из Боханского р-на Иркутской обл. и был доставлен в фонды музея известным ученым-монголоведом, д-ром филол. наук Ша-ракшиновой Надеждой Осипововной (рис. 1–3). Для характеристики изделия были применены морфологический, морфометрический и типологический методы исследования. Целью работы является определение культурно-хронологического облика приведенного традиционного лука.

Лук сложный (корпус разделен на пять основных функциональных частей: три зоны же сткости (рукоять и концы) и две зоны упругости (упругие плечи)). На настоящий момент хранится в положении с надетой тетивой (см. рис. 1, 2 ; 2, 1–3 ). В таком виде геометрию можно охарактеризовать следующим образом: прямая рукоять, продолжающие ее плавно изогнутые назад упругие плечи, приблизительно в третьей четверти длины плеч от рукояти просматриваются короткие угловатые участки (разделяющие упругие плечи и переходные зоны), в которых меняется направление изгиба корпуса: далее корпус не изгибается назад, а располагается параллельно линии тетивы (этот участок представлен почти прямыми переходными зонами), после чего просматриваются небольшие концы, слегка направленные вперед.

Предмет сравнительно хорошо сохранился, за исключением отдельных элементов: отсутствует одна подпорка для тетивы (из-за чего изгиб корпуса неравномерный), на одном конце поврежден вырез для тетивы, другой же конец на 2,5 см короче первого (вероятно, он был поврежден и специально укорочен), в некоторых местах деформирована берестяная оклейка. Кроме прочего присутствуют незначительные потертости и мелкие повреждения, подтверждающие, что лук использовался в течение некоторого времени.

Лук симметричный, длина корпуса со ставля-ет 140,5 см (ранее с целым концом был ок. 142– 143 см). Предмет композитный, укреплен накладками: срединной фронтальной составной из рога оленевых, плечевыми фронтальными составными из полого рога; оклеен сухожильными волокнами со стороны спинки по всей длине кибити (см. рис. 1, 4 ). Ось лука по спинке прямая. Расстояние от рукояти до тетивы (в профессиональной спортивной терминологии «база лука») на настоя-

Рис. 1. Бурятский лук МИКНС ОФ 4256.

1 – реконструкция облика лука без тетивы; 2 – прорисовка боковой поверхности лука; 3 – реконструкция облика лука в его рабочем состоянии с двумя подпорками; 4 – схема расположения роговых фронтальных накладок.

а – накладки из рога оленевых; б – накладки из полого рога.

щий момент 15 см, со второй подпоркой должна была быть приближена к 16–17 см.

Рукоять лука (срединная зона жесткости) можно ограничить срединной фронтальной накладкой, составляющей в длину 22 см и изготовленной из светлого материала, предположительно рога оленевых (см. рис. 2, 8 ). В цен-

Рис. 2. Бурятский лук МИКНС ОФ 4256 (фото).

-

1 – внешняя поверхность корпуса (спинка); 2 – боковая поверхность; 3 – внутренняя поверхность; 4 – внутренняя поверхность конца и переходной зоны;

-

5 – площадка на кибити для подпорки; 6 – место повреждения берестяной оклейки, соответствующее окончанию накладки; 7 – боковая поверхность рукояти; 8 – внутренняя поверхность рукояти со срединной фронтальной составной накладкой; 9 – внутренняя поверхность упругого плеча, усиленная роговой пластиной.

тральной части рукоять имеет округлое сечение шириной 2,3 см и толщиной 2,2 см, от центра к окончаниям рукояти корпус расширяется до 2,7 см и утончается до 2 см. Срединная составная накладка, повторяющая форму и размеры корпуса в этом месте (плавно расширяется к окончаниям с 2 см до 2,7 см), состоит из трех пластин, длиной 6, 6 и 12 см. Центральная часть рукояти длиной ок. 14 см скрыта сплошной берестяной оклейкой (вероятно, этой длиной ограничивается область хвата), оставшаяся расширяющаяся часть выделена трапециевидными вырезами в бересте. Места стыков срединной пластины с плечевыми скрыты тонкими берестяными полосками. На боковой поверхности рукояти берестяная оклейка повреждена, просматривается соотношение материалов в этом месте (см. рис. 2, 7 ). Толщина видимой части срединной накладки составляет 0,8 см, светлого-серого дерева 0,6 см и сухожилий 0,8 см. Важно, что данные размеры не отражают соотношение материалов, поскольку точное сечение деталей установить не удалось (с большой вероятностью дерево со стороны

спинки было округлым, а со стороны живота плоским для крепления накладок).

Рукоять продолжают изогнутые упругие плечи – эластичные рабочие зоны лука длиной 38 см (от окончаний срединной накладки до области выраженного изменения сечения в переходных зонах). В этих участках сечение меняется на уплощенное эллипсовидное. На протяжении участков в 25 см от рукояти ширина корпуса плавно увеличивается с 2,7 см до 3,1 см (максимальное значение) и далее уменьшается к переходным зонам до 2,9 см. Толщина вдоль всей длины упругих плеч уменьшается с 2 см до 1,6 см (минимальное значение). Внутренняя поверхность упругих плеч усилена накладками из полого рога черного цвета (см. рис. 1, 4 ; 2, 9 ). Уверено просматриваются по две трапециевидные накладки на каждом плече. Первые, длиной 24 см и 25 см, стыкуются с рукоятью и расширяются к противоположным краям с 2,8 см до 3,1 см, тем самым охватывая участок расширения корпуса до максимального значения. Их продолжают пластины, постепенно сужающиеся к концам. Стык между плечевыми накладками скрыт берестяными полосками, однако четко видно, что это разные роговые пластины. На расстоянии 13 см от стыков этих пластин в направлении концов и до окончаний корпус оклеен берестой со всех сторон, что не позволяет четко проследить количество пластин в этой области, однако четко фиксируется окончание накладок в 21 см от отмеченного стыка (есть

Рис. 3. Сохранившийся конец и переходная зона.

1 – внешняя поверхность; 2 – боковая поверхность; 3 – внутренняя поверхность.

основание полагать, что это расстояние и есть длина накладки), таким образом, плечевые фронтальные накладки охватывали ок. 7 см переходных зон (см. рис. 2, 4 ). В этом месте ширина накладок составляет 2,7 см. В месте окончания накладок наблюдается небольшой надлом на бересте, за счет чего становится возможным определение окончаний накладок (см. рис. 2, 6 ). Окончания накладок, вероятно, были скруглены.

Между упругими плечами и негнущимися концами располагаются переходные зоны – это протяженные участки, в которых постепенно меняется сечение в направлении форм, препятствующих эластичности корпуса, а также до стигается необходимый угол между упругими плечами и негнущимися концами (рис. 3). У данного предмета эти области составляют ок. 15 см. Они хорошо читаются на общей морфологии: первые 3 см от упругих плеч, после точек, в которых начинается утолщение сечения, переходные зоны продолжают изгиб упругих плеч, далее следуют видимые короткие угловатые участки (отмеченные выше области формирования угла между зонами), после чего до концов корпус остается почти прямым. Ширина корпуса плавно уменьшается в направлении окончаний с 2,9 см до 1,9 см, толщина увеличивается (главным образом за счет утолщения округлой части внешней поверхности корпуса) в месте видимого угловатого участка с 1,6 см до 1,9 см и далее остается без изменений. Как отмечалось ранее, около половины внутренней поверхности переходных зон усиливались описанными плечевыми накладками из полого рога. На расстоянии 2,5 см от концов с этой же стороны имеется эллипсовидный вырез в бересте, в котором просматривается деревянная основа без накладок – фиксированное место крепления подпорок для тетивы (см. рис. 2, 5 ).

Переходные зоны с небольшим видимым изгибом переходят в прямые негнущиеся концы, таким образом, с надетой тетивой (в том положении, в котором сейчас хранится лук) при расположении переходных зон параллельно линии тетивы, концы остаются слегка направленными вперед (рис. 3). Длина концов составляет 7,5 и 5 см (поврежден, обмотан черной изоляционной лентой, вероятно, ранее также составляла 7,5 см), сечение от переходных зон резко меняется на подпрямоугольное. Ширина в этих участках от переходных зон к окончаниям плавно уменьшается с 1,9 см до 1 см, толщина практически не меняется (1,9–1,8 см). Концы лука со всех сторон оклеены берестой, несмотря на это, основываясь на форме и просматриваемых участках с торцов и местах повреждения берестяной оклейки, можно уверено утверждать, что они накладками не укреплялись.

На настоящий момент на целом конце имеется небольшая ступенька, за которую закреплена тетива (рис. 3, 2 ). Вероятнее всего, изначально арочные вырезы располагались со стороны спинки, однако со временем были повреждены, поскольку дерево в этом месте ничем не укреплялось (накладками, металлическими колпачками или же вкладышами).

На расстоянии 10 см от окончания корпуса целого конца (рис. 3) кожаным шнуром закреплена деревянная подпорка для тетивы с изогнутой ромбической площадкой. Исходя из наличия отмеченных ранее вырезанных в бере сте на внутренней поверхности переходных зон площадок, подпорки фиксировались в конкретных местах прямо на деревянную основу.

Корпус лука оклеен берестой: внешняя и боковая поверхности полностью (рукоять, переходные зоны и концы), внутренняя практически полностью, за исключением области упругих плеч, в них берестой покрыты небольшие полоски по краям вдоль накладок, таким образом, что сплошная оклейка внешней и боковой поверхности переходит на внутреннюю (см. рис. 2, 1–3 ). В качестве декора можно рассматривать трапециевидные вырезы на бересте со стороны живота на рукояти и в областях сужения в переходных зонах (см. рис. 2, 4, 8 ). Иные элементы декора отсутствуют.

Вместе с луком сохранилась оригинальная цельная тетива, изготовленная из скрученной кожи длиной 137 см. Узлы располагались в 10 см от окончаний тетивы и четко попадали на подборки.

Деревянная основа лука скрыта. Схожие по морфологии, метрике и сохранившимся конструктивным элементам поврежденные предметы из фондов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) имеют четко различимую цельнодеревянную основу (инвентарные номера РЭМ 1165-17, РЭМ 1457-1). Упругие части кибити слабоизогнутые, имеют уплощенное подпрямоугольное со слабовыпуклой внешней поверхностью сечение, которое в переходных зонах резко меняется на подтреугольное, при этом между этими областями кибить меняет угол на коротком участке (что и отделяет визуально переходные зоны от упругих плеч). С большой вероятностью деревянная основа МИКНС ОФ 4256 была аналогичной, что характерно для сложных композитных луков бурятского производства.

Несмотря на настоящее положение лука, на основе данных о морфологии, изгибе и протяженности разных участков, а также форме отмеченных аналогичных предметов (например, у лука РЭМ 1165-17 одно плечо сохранило изгиб упругого плеча с сухожилиями) можно представить вариант его изначальной реконструкции со снятой тетивой (как бы выглядело изделие мастера в конце процесса изготовления). Рукоять была прямой и не выделялась на общей геометрии. Упругие плечи были плавно изогнуты в сторону спинки. Далее следовали короткие различимые угловатые участки (что еще более резко изгибало корпус в направлении спинки), продолжающие почти прямые или слабоизогнутые переходные зоны, которые в свою очередь с небольшим изгибом перетекали в негнущиеся концы (см. рис. 1, 1). Важно понимать, что без тетивы переходные области могли быть слабоизогнутыми и под нагрузкой надетой тетивы могли незначительно спрямляться.

Обсуждение

Представленный предмет является оригинальным изделием, выполненным в самобытной бурятской технологической традиции. Несмотря на отсутствие четкой информации о месте и времени изготовления (музейные данные содержат информацию только о месте сборов и авторе), о культурной привязке можно говорить уверенно на основании ряда наблюдений.

Лук МИКНС ОФ 4256 нельзя считать предметом импорта, по скольку он отличается от изделий, изготавливаемых в соседних регионах: описанные отечественными специалистами конструкции таежных народов не укреплялись роговыми накладками и сухожильными волокнами (по этому признаку МИКНС ОФ 4256 относится к семье центральноазиатских луков кочевников); на территории Тувы, Монголии и Китая были широко распространены конструкции и их варианты маньчжурской традиции, характерными особенностями которой являются широкие плечи, сравнительно длинные концы и резко выраженные переходные зоны с четко выраженным ребром со стороны спинки.

Как уже отмечалось ранее, прямыми аналогами по совокупности конструктивных и морфологических свойств являются предметы из Российского этнографического музея (РЭМ 1165-17 – Аларское ведомство, сборы начала XX в.; РЭМ 1457-1 – Забайкальская область, сборы начала XX в.), а также изделие из семейного архива: аналогичный предмет был зафиксирован в с. Ранжурово Республики Бурятия и использовался в воссоздании обряда инициации мальчика в воина, отраженного в фильме «Огонь на острие стрелы» [Годлиин yзyyрэй гал…]. Обозначенные вещи происходят с территории проживания бурят.

Между тем МИКНС ОФ 4256 отличается от серии традиционных луков бурятского производства, выделенных по материалам фондов Национально- го музея Республики Бурятия (Улан-Удэ) и зафиксированных в частных коллекциях. Один из этих предметов был детально опубликован (лук конца XIX в. мастера из улуса Тамча (из селенгинских бурят), инвентарный номер МИБ ОФ 17848 [Харитонов, Бутуханова, 2017]), остальные практически полностью повторяют его конструкцию, за исключением отдельных вариаций оформления накладок и декора. Главным отличием этой группы предметов является наличие в переходных зонах длинных накладок из рога оленевых, что позволяло достичь плавных очертаний корпуса без видимых угловатых участков. При этом, несмотря на описанные отличия, метрика и пропорции основных участков корпус а (длина предмета и соотношение длины функциональных зон, максимальная ширина, минимальная толщина), а также форма лука с надетой тетивой были близки. Это говорит о том, что бурятские мастера имели единые представления о необходимых пропорциях, конечной геометрии и желаемых характеристиках, однако использовали для достижения этих целей различные технические приемы. Так, необходимый эффект в переходных зонах мог до стигаться благодаря использованию накладок из рога оленевых (как на группе предметов из Национального Музея Республики Бурятия) или же посредством коротких угловатых участков с последующим изменением сечения без укрепления пластинами такого рода (как на МИКНС 4256 и описанных аналогах из Российского этнографического музея). Концы лука могли укрепляться полным набором накладок, только фронтальными пластинами или не укрепляется вообще. Это позволяет говорить о том, что в рамках бурятской технологической традиции можно выделить несколько вариантов конструкции, имеющих конкретную общую геометрию и метрику, но различающихся морфологией и способом оформления отдельных зон и набором накладок.

Важно отметить, что луки, аналогичные МИКНС ОФ 4256, просматриваются на дореволюционных изображениях. Так, на сюжете с почтовой открытки «Бурят-охотник» предмет практически полностью повторяет морфологию описанного лука (ранее считалось, что на открытке изображен предмет, аналогичный изделиям селенгинских мастеров, угловатая область между упругим плечом и переходной зоной являлась местом повреждения или ненадежного стыка накладок) [Харитонов, Харитонов, 2021, с. 148–150]. Исходя из приведенных сведений, при повторном детальном осмотре дореволюционных изображений с почтовых открыток, на некоторых из них также просматриваются короткие угловатые участки перед переходными зонами. Между тем качество сним- ков не позволяет с полной уверенностью соотнести изображенные луки с конкретным вариантом конструкции, однако во всех случаях изображены луки бурятской традиции.

Исходя из приведенных данных (время сборов аналогичных предметов, а также датировка изображений), представленный лук можно датировать серединой XIX – началом XX в. В это время луки уже не использовались как боевое оружие, однако применялись в промысловой деятельности, в т.ч. и в ходе облавных охот [Жамбалова, 1991, с. 52–53]. В пользу этого свидетельствуют сравнительно небольшие размеры лука (главным образом ширина и толщина рабочей части плеч), не позволяющие говорить о нем как об оружии с высокой убойной силой, способной нанести смертельный урон защищенному противнику, но достаточному для поражения дичи.

Важно отметить, что то, что аналогичные предметы зафиксированы как в Предбайкалье, так и Забайкалье, не позволяет уверенно говорить о данном варианте конструкции как о локальном и четко связать с определенной территорией.

Заключение

Описанный предмет под инвентарным номером МИКНС 4256 представляет один из вариантов конструкции бурятского традиционного лука. Лук сложный, композитный, усилен сухожилиями и накладками: срединной фронтальной составной из рога оленевых и плечевыми фронтальными составными из полого рога. Геометрия в положении с тетивой (так лук хранится на настоящий момент) представлена прямой рукоятью, изогнутыми назад плечами, небольшим угловатым участком между плечами и переходными зонами, почти прямыми расположенными вдоль линии тетивы переходными зонами и короткими направленными вперед концами. Несмотря на отсутствие точных данных о месте изготовления, данный лук можно уверенно связывать с бурятскими мастерами. Аналогии и изобразительные источники позволяют датировать предмет серединой XIX – началом XX в. Лук отличается от изделий таежных народов, а также предметов широко распространенной маньчжурской традиции. Между тем данный лук и его аналоги отличаются от предметов, зафиксированных у мастеров селенгинских бурят, по способу оформления отдельных функциональных зон и набору накладок, при том что основные геометрические и метрические показатели практически одинаковы.

Существование различной морфологии и наборов накладок, в границах зафиксированной в народном опыте метрики и внешней геометрии, свиде- тельствует о существовании нескольких вариантов конструкции бурятского традиционного лука. Для того, чтобы говорить о формировании и распространении таких вариантов, в настоящий момент данных недостаточно. Это определяет перспективы дальнейшей работы по поиску и вводу в научный оборот новых предметов для определения иных вариантов и способов оформления конструкции, а также создания четких представлений о границах и времени распространения уже выделенных вариантов бурятского традиционного лука.

Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи». Авторы выражают признательность ведущему специалисту отдела музейных практик и технологий ИАЭТ СО РАН Н.И. Гладковой за содействие в подготовке публикации.

Список литературы Бурятский лук из фондов музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск)

- Бадмаев А.А. Ремесла агинских бурят (к проблеме этнокультурных контактов). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. - 160 с.

- Годлиин уз уурэй гал. Огонь на острие стрелы. Фильм. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=cIuUi9C0fls (дата обращения: 15.10.2022).

- Гомбожапов А.Г. Традиции изготовления лука и лучные состязания бурят // Гуманитарные науки в Сибири. - 2016. - Т. 23, вып. 3. - С. 123-126.

- Жамбалова С.Г. Традиционная охота бурят. - Новосибирск: Наука, 1991. -175 с.

- Тугутов И.Е. Материальная культура бурят: Этнографическое исследование. - Улан-Удэ: Типография Министерства культуры Бур. АССР, 1958. - 215 с.

- Хангалов М.Н. Собрание сочинений в 3 т. - Улан-Удэ: Республиканская типография, 2004. - Т. 1. - 508 с.

- Харитонов Р.М., Бутуханова И.М. Бурятский лук конца XIX в. из улуса Тамча // Вестн. Восточно-Сибирского гос. ин-та культуры. - 2017. - № 4 (4) - C. 30-37.

- Харитонов Р.М., Харитонов М.А. Почтовая открытка начала XX века как источник для изучения лучного комплекса бурят //Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2021. - Т. 20, № 7: Археология и этнография. - С. 144-156.