Бурый медведь (Ursus arctos L.) из святилища в Канинской пещере (Северный Урал)

Автор: Косинцев П.А., Бачура О.П., Панов В.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучены голоценовые остатки бурого медведя из Канинской пещеры. Они накапливались в эпоху поздней бронзы, раннем и позднем железном веке в результате деятельности человека. В статье описаны состав элементов скелета и характер раздробленности костей. Определены половозрастной состав особей, остатки которых использовались в обрядах, и сезон проведения обрядов. Установлено, что во все периоды основным объектом обрядовых действий были головы медведей. Черепа и нижние челюсти раскалывались на несколько частей по стандартным схемам. Другие части тела использовались в обрядах значительно реже. Большая часть костей посткраниального скелета также разбивалась на несколько частей. Такое обращение с костями этого хищника противоречит обрядам обских угров, посвященных медведю. В эпоху бронзы в подобных действах использовали головы взрослых самцов и самок. В это время обряды проводили в основном зимой, меньше летом и осенью и очень редко весной. В эпоху железа также использовали головы главным образом взрослых особей, преимущественно самцов. В этот период обряды проводили круглый год, но чаще летом и зимой. Сезонных медвежьих праздников не было. Реконструированы некоторые элементы обрядов, не имеющие аналогий с обрядами, которые совершают в настоящее время обские угры в случае добычи медведя. Современные обряды, связанные с медведем, у обских угров сформировались в конце эпохи железа.

Урал, бурый медведь, святилища, обряды, бронзовый век, железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145145865

IDR: 145145865 | УДК: 904+571.53 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.131-139

Текст научной статьи Бурый медведь (Ursus arctos L.) из святилища в Канинской пещере (Северный Урал)

На Урале известно более 100 голоценовых местонахождений остатков бурого медведя ( Ursus arctos L.) [Косинцев, Ражев, 1993]. В них обнаружены от одной до нескольких тысяч костей. Большие скопления голоценовых остатков бурого медведя найдены в археологических памятниках, расположенных в пещерах Северного и Среднего Урала [Косинцев, 1995, 1996, 2000; Кузьмина, 1971]. Почти все эти объекты датируются эпохой железа [Ерохин, Чаиркин, 1995; Кани-вец, 1964; Чаиркин, Косинцев, Бородин, 2005]. В это время рассматриваемую территорию занимало преимущественно угорское и/или угро-самодийское население [Генинг, Голдина, 1989; Оборин, 1989]. В системе празднично-обрядовой деятельности обских угров бурый медведь имел особый сакральный и социальный статус [Васильев, 1948; Чернецов, 2001]. Это находило отражение в периодических (сезонных) и спорадических (по случаю удачной охоты) медвежьих праздниках, во время которых совершался комплекс обрядов, связанных с медведем, с последующим захоронением его черепа и костей [Васильев, 1948; Чернецов, 2001]. Одним из мест захоронений были пещеры [Лепехин, 1780; Паллас, 1786]. Не исключено, что в пещерах совершались и обряды.

Одним из местонахождений, содержащих самое большое количество ко стей бурого медведя, является Канинская пещера на Северном Урале, которая использовалась в качестве святилища на протяжении более 2 тыс. лет – от позднего этапа бронзового века до Средневековья [Канивец, 1964]. Археологические материалы из этой пещеры опубликованы В.И. Канивцом [1964]. Коллекция о статков медведя из пещеры насчитывает ок. 2 тыс. костей, которые составляют более 60 % всех ко стных остатков [Кузьмина, 1971]. Подробный анализ остатков медведя из Канинской пещеры не проводился. Имеются сведения о количестве и наиболее многочисленных элементах скелета [Там же]. В представленной работе на основании анализа ко стных остатков из Ка-нинской пещеры характеризуется промысловая и обрядовая деятельность древнего населения Северного Урала, связанная с медведем.

Материалы и методы

Канинская пещера расположена в верхнем течении р. Печоры (Троицко-Печорский р-н, Республика Коми), в районе устья р. Унья (координаты 62º01′36″ с.ш; 58º10′42″ в.д.). Раскоп, который занимал в ней предвходовую площадку, входной грот и начало внутреннего хода, вскрыл все рыхлые отложения, содержавшие культурные остатки [Канивец,

1964]. Археологически Канинская пещера исследована практически полностью. Археологические материалы и костные остатки залегали в трех верхних литологических слоях мощностью от 0,4 до 0,7 м [Там же]. В них найдены бронзовые изделия сеймин-ско-турбинского типа, керамика (более 1 500 экз.) лебяжской, гляденовской и ванвиздинской культур, каменные, костяные и металлические наконечники стрел (свыше 780 экз.), украшения и элементы костюма, немногочисленные орудия труда (ок. 100 экз.) [Там же]. Артефакты датируются эпохой бронзы, ранним железным и поздним железным веком. Нижний слой относится к эпохе поздней бронзы, а два верхних – к раннему железному веку и Cредневековью. Остатки медведя, согласно их залеганию в слоях, разделены на две группы – поздней бронзы (далее – бронзовый век) и железного века. К первой группе отнесена 261 кость минимум 16 особей, ко второй – 1 634 кости минимум 80 особей. Поскольку был исследован весь культурный слой эпохи голоцена, полученная выборка ко стей медведя представляет собой генеральную совокупность о статков из отложений в пещере. Вероятно, это не все кости, которые попали в пещеру, часть костей до погребения в отложениях, возможно, разрушилась на поверхности или была вынесена из пещеры.

Для уточнения хронологической принадлежности костей проведено радиоуглеродное датирование методом ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Была использована стандартная методика обработки костных материалов ABA [Brock et al., 2010]. Химическая экстракция коллагена проводилась в лаборатории пробоподготовки ИАЭТ СО РАН. Навески коллагена по 17 мг сожгли независимо в непрерывном потоке гелия (элементный анализатор Euro EA 3028, EuroVector, Милан, Италия). Углекислый газ из потока выделили криогенно с помощью жидкого азота. Углекислоту конвертировали в графит на железном катализаторе и передали для датирования в лабораторию Университета Аризоны (г. Тусон, США).

Датирована задняя половина нижней челюсти из слоя 2, которая была отрезана вертикально по телу челюсти. По ней получена дата 2 046 ± 33 л.н. (NSKA-00848), которая соответствует началу позднего голоцена (субатлантик 1), раннему железному веку, времени существования гляденовской культуры [Васкул, 1997]. В районе Канинской пещеры находится еще несколько пещер, в которых также найдены кости бурого медведя. Определены даты по костям из Медвежьей пещеры: 29 527 ± 320 л.н. (NSKA-00846 BP) и 12 045 ± 79 л.н. (NSKA-00847), и из грота Фигурный: 13 085 ± 58 л.н. (NSKA-00849). Они указывают на то, что кости медведя попали в отложения пещер в позднем плейстоцене, и это не связано с деятельностью человека в голоцене.

При описании состава и количества элементов скелета медведя учитывалась степень раздробленно сти ко стей. Целых ко стей очень немного, потому выделена группа условно целых костей. Она включает собственно целые кости, целые эпифизы и диафизы, и все они обозначены как целые ко сти (табл. 1).

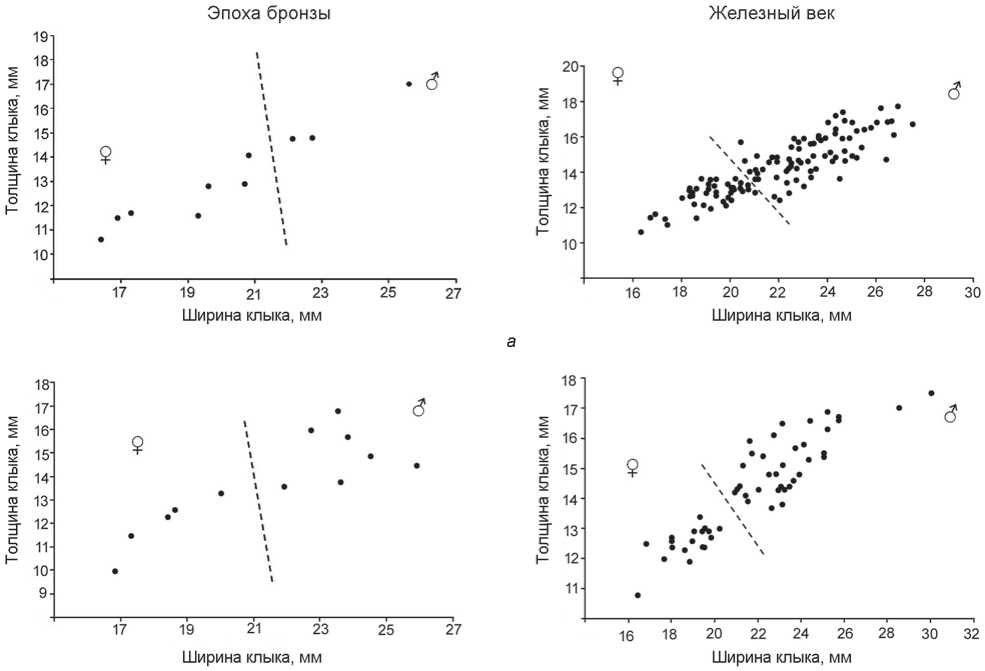

Самцы и самки бурого медведя хорошо различаются по наибольшим показателям длины и ширины корня клыка [Koby, 1949; Yoneda, Abe, 1976; Baryshnikov, Mano, Masuda, 2004]. Нами проведены измерения по этим признакам клыков в выборках эпохи бронзы и железного века. Для определения соотношения самцов и самок в выборках построены скаттер-диа-граммы. Достоверность отличий соотношений самцов и самок в выборках от соотношения 1 : 1 проверялась с помощью критерия χ2 [Лакин, 1990].

Для определения сезона гибели особей изучены годовые слои, которые образуются в цементе и дентине зубов млекопитающих [Клевезаль, 1988]. По этому признаку время гибели медведей можно установить с точностью до сезона [Завацкий, 1984; Inukai, Kadosaki, 1974; Craighead et al., 2014]. Для анализа отобраны 57 изолированных зубов бронзового и железного веков. Отбор производился с учетом принадлежности зуба отдельной особи, его положения (правый – левый), возраста (степень стертости коронки) и размеров. Часть зубов взята из нижних челюстей со следами обработки человеком, т.е. из жертвенных комплексов. Определялся воз-

Таблица 1. Состав и количество элементов скелета бурого медведя из Канинской пещеры

|

Элемент |

Эпоха бронзы |

Железный век |

||

|

ц. * |

ф. * |

ц. |

ф. |

|

|

Череп (Cranium) |

0 |

41 |

2 |

468 |

|

Нижняя челюсть (Mandibula) |

0 |

36 |

7 |

79 |

|

Зубы (Dentes) |

109 |

20 |

727 |

131 |

|

Подъязычная (Hyoideum) |

8 |

0 |

3 |

0 |

|

Атлант (Atlas) |

11 |

2 |

32 |

0 |

|

Шейный позвонок (Vertebrae cervicales) |

0 |

0 |

2 |

2 |

|

Грудной позвонок (Vertebrae thoracales) |

0 |

0 |

0 |

7 |

|

Поясничный позвонок (Vertebrae lumbales) |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

Крестец (Sacrum) |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Хвостовой позвонок (Vertebrae caudalis) |

0 |

0 |

2 |

0 |

|

Грудина (Sternum) |

2 |

0 |

3 |

0 |

|

Ребро (Costae) |

1 |

8 |

6 |

34 |

|

Лопатка (Scapula) |

3 |

2 |

5 |

10 |

|

Таз (Pelvis) |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Плечевая (Humerus) |

0 |

1 |

0 |

5 |

|

Локтевая (Ulna) |

0 |

0 |

3 |

4 |

|

Лучевая (Radius) |

0 |

0 |

0 |

3 |

|

Бедренная (Femur) |

0 |

0 |

0 |

6 |

|

Большая берцовая (Tibia) |

0 |

0 |

0 |

5 |

|

Малая берцовая (Fibula) |

0 |

2 |

2 |

3 |

|

Пяточная (Calcaneus) |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

Запястье, предплюсна (Carpus, tarsus) |

2 |

0 |

21 |

0 |

|

Метаподии (Metapodium) |

3 |

2 |

8 |

5 |

|

Фаланга 1 (Phalanges 1) |

2 |

2 |

17 |

2 |

|

Фаланга 2 (Phalanges 2) |

2 |

0 |

11 |

0 |

|

Фаланга 3 (Phalanges 3) |

2 |

0 |

9 |

0 |

|

Сесамовидная (Sesamoideum) |

0 |

0 |

6 |

0 |

|

Всего , экз. |

145 |

116 |

868 |

766 |

*ц. – условно целые кости, ф. – фрагменты костей.

раст особи. Возраст молодых особей до 2 лет определялся по прорезыванию зубов [Клевезаль, 2007].

Результаты исследования

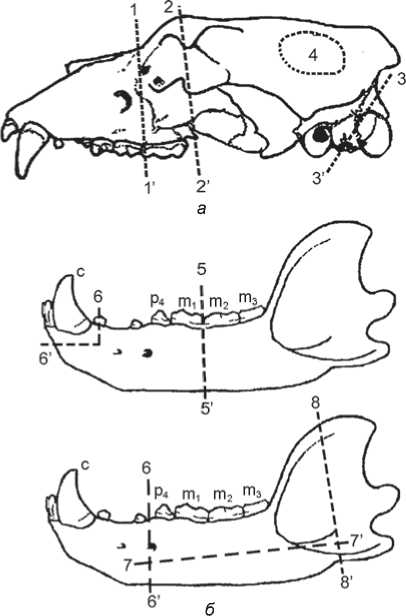

Описание костных остатков медведя. Со став элементов скелета в обеих выборках эпохи бронзы и эпохи железа одинаковый (табл. 1). Доминируют изолированные зубы, многочисленны фрагменты черепа и нижней челюсти, целые первые шейные позвонки (атланты). Крайне мало остальных костей скелета. Почти все они представлены фрагментами. На костях отсутствуют следы зубов крупных хищников. На некоторых костях имеются погрызы мышевидных грызунов. Черепа сильно фрагментированы. Только два черепа можно назвать условно целыми. Остальные черепа представлены фрагментами. Черепа разбиты в области глазниц (рис. 1, линии 1-1’ и 2-2’). У нескольких черепов отбиты затылочные мыщелки и пробита мозговая коробка, иногда с двух сторон (рис. 1, а , линия 3-3’ и область 4). Такие повреждения могли появиться только в результате целенаправленных действий человека.

Практически все нижние челюсти разбиты. Одни расколоты поперек перед или за m2, у других отбита

Рис. 1. Наиболее характерные повреждения черепа ( а ) и нижней челюсти ( б ) бурого медведя.

передняя часть в области клыка (c) (рис. 1, б , линия 6-6’) или нижняя часть тела челюсти (рис. 1, б , линия 7-7’); в ряде случаев отбита восходящая ветвь (рис. 1, б , линия 8-8’). На отдельных нижних челюстях прослеживаются следы орудий. У нескольких челюстей на теле перед или за m2 имеются глубокие вертикальные прорезы, по которым они были сломаны.

Изолированные зубы в основном целые (табл. 1). Часть щечных зубов представлена фрагментами, которые могли разрушиться в процессе или после захоронения. Почти все клыки целые. Возможно, они специально извлекались из нижних челюстей человеком. Для этого от нижней челюсти отбивалась часть альвеолы клыка (рис. 1, б , линия 6-6’).

Почти все первые шейные позвонки целые (табл. 1). На них отсутствуют следы орудий, которые указывали бы на то, что атланты были отделены от черепа и принесены в пещеру отдельно. Очевидно, что их отчленяли от туши медведя вместе с головой. Большая часть остальных позвонков представлена фрагментами. У большинства ребер отбиты головки, они разрублены или сломаны примерно в средней части.

Почти у всех трубчатых костей отбиты верхний и нижний концы. Чаще всего диафиз трубчатых костей раскалывался вдоль на несколько частей. Иногда концы или середину диафиза подрубали по периметру и кость разламывали. Метаподии представлены целыми экземплярами, а также разбитыми примерно в середине на две части. Ко сти запястья, заплюсны и почти все фаланги целые. Имеется только четыре разбитые фаланги 1 (табл. 1).

Кости медведя, особенно нижняя челюсть, мета-подии, фаланги, трубчатые ко сти, весьма прочные, поэтому маловероятно, что описанные выше разрушения произошли естественным путем в процессе и после захоронения их в слое. На костях отсутствуют погрызы хищников. Следовательно, описанные выше повреждения могли быть только результатом действий человека.

Среди о статков имеются подъязычные ко сти (табл. 1). Их наличие в отложениях, наряду с атлантами, указывает на то, что в пещеру приносили целые головы с нижними челюстями и первым шейным позвонком. Судя по количеству атлантов, было принесено как минимум 13 голов в эпоху бронзы и 32 в железном веке (табл. 1).

Отделы скелета в выборках эпохи бронзы и железного века представлены практически одинаково (табл. 2). Среди них преобладают черепа и нижние челюсти (без учета изолированных зубов), очень немного костей остальных отделов скелета – 9 и 8 % соответственно (табл. 2). Доля костей посткраниального скелета составляет 36 и 28 % соответственно.

В выборке железного века обращает на себя внимание разница в количестве верхних и нижних клы-

Таблица 2. Соотношение отделов скелета и степень раздробленности костей бурого медведя из Канинской пещеры, %

|

Отделы |

Эпоха бронзы |

Железный век |

||||

|

ц. * |

ф. * |

Всего |

ц. |

ф. |

Всего |

|

|

Скелет головы (череп, нижняя челюсть) |

3 |

29 |

32 |

1 |

33 |

34 |

|

Изолированные зубы |

42 |

8 |

50 |

44 |

8 |

52 |

|

Осевой скелет (позвонки, ребра) |

5 |

4 |

9 |

3 |

3 |

6 |

|

Скелет конечностей |

||||||

|

Проксимальные части (лопатка, таз, плечевая, лучевая, локтевая, бедренная, берцовая кости) |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

Дистальные части (кости запястья, заплюсны, ме-таподии, фаланги 1–3) |

4 |

2 |

6 |

4 |

1 |

5 |

|

Всего костей , экз. |

145 |

116 |

261 |

868 |

766 |

1 634 |

*См. усл. обозн. в табл. 1.

Таблица 3. Количество самцов и самок бурого медведя в Канинской пещере

|

Клык |

Сторона |

Эпоха бронзы |

Железный век |

||

|

Самцы |

Самки |

Самцы |

Самки |

||

|

Верхний |

Правая |

2 |

2 |

31 |

22 |

|

Левая |

1 |

5 |

46 |

26 |

|

|

Всего , экз. |

3 |

7 |

77 |

48 |

|

|

Нижний |

Правая |

2 |

3 |

17 |

7 |

|

Левая |

5 |

2 |

18 |

11 |

|

|

Всего , экз. |

7 |

5 |

35 |

18 |

|

ков (табл. 3). Верхних клыков в 2 раза больше, чем нижних. Количество нижних клыков примерно соответствует количеству особей, определенных по количеству атлантов, верхних и нижних челюстей. Верхних клыков больше, чем найденных в пещере черепов. Соотношение верхних правых и левых клыков не отличается от соотношения 1 : 1, т.е. от их количества в челюстях. По нашему мнению, этот избыток можно объяснить тем, что в пещеру приносили изолированные верхние клыки, которые вынимали из части черепов. А черепа захоранивали в других местах.

Половой состав особей медведя. Если при проведении обрядов в пещере не учитывался пол животных, то соотношение остатков самцов и самок должно быть близко к 1 : 1. На скаттер-диаграммах самцы и самки наиболее четко разделяются по размерам нижних клыков (рис. 2). На диаграммах в выборках эпохи бронзы по верхним клыкам выделяются три самца и семь самок, а по нижним клыкам – семь самцов и пять самок (табл. 3). Эти соотношения близки к соотношению 1 : 1. Следовательно, в выборке эпохи бронзы остатки самцов и самок представлены примерно в равном количестве. В выборке железного века самцы преобладают над самками (рис. 2): 77 и 48 верхних клыков, 35 и 18 нижних (табл. 3). Эти различия статистически достоверны. Следовательно, в этой выборке остатков самцов достоверно больше, чем самок.

Сезон гибели особей медведя. В выборке эпохи бронзы представлены особи, погибшие летом – в конце зимы. Преобладают особи, ставшие добычей в зимнее время. Остатки особей, убитых весной, отсутствуют (табл. 4). В выборке железного века особи, убитые во все сезоны года; наиболее многочисленны особи, погибшие зимой и летом (табл. 4). Объем изученной выборки эпохи бронзы небольшой, поэтому различия, касающиеся сезонов гибели животных в эпоху бронзы и железном веке, нельзя считать абсолютными. Однако несомненно, что в эпоху бронзы весной животных погибало значительно меньше, чем в эпоху железа.

Возрастной состав особей медведя. Индивидуальный возраст по годовым слоям и смене зубов [Клеве-заль, 1988, 2007] определен для 16 особей из выборки эпохи бронзы и 48 особей из выборки эпохи железа. Это небольшое количество, поэтому мы можем дать лишь самую общую характеристику возрастного состава животных. В выборке эпохи бронзы 1 особь полувзрослая (2–3 года), 4 – в возрасте 3–7 лет, 8 – в возрасте 10–15 лет и 3 – старше 15 лет. В выборке железного века 8 особей молодых (4 особи в возрасте до 1 года и 4 в возрасте 1–2 года), 3 – полувзрос-

б

Рис. 2. Соотношение ширины и толщины верхних ( a ) и нижних ( б ) клыков бурых медведей из Канинской пещеры.

Таблица 4. Количество особей бурого медведя из Канинской пещеры, погибших в различные сезоны

|

Сезон |

Эпоха бронзы |

Железный век |

||||

|

а. * |

б. * |

Всего |

а. * |

б. * |

Всего |

|

|

Зима |

6 |

2 |

8 |

12 |

1 |

13 |

|

Весна |

0 |

0 |

0 |

7 |

1 |

8 |

|

Лето |

4 |

0 |

4 |

7 |

5 |

12 |

|

Осень |

3 |

0 |

3 |

9 |

0 |

9 |

|

Всего |

13 |

2 |

15 |

35 |

7 |

42 |

*а. - индивидуальный зуб; б. - зуб из нижней челюсти, обработанной человеком.

лые 2-3 года, 10 - в возрасте 3-7 лет, 19 - в возрасте 8-15 лет и 8 - старше 15 лет. Как видно, в выборках доминируют взрослые и старые особи.

Обсуждение

При анализе полученных данных прежде всего встает вопрос: все ли кости медведя попали в отложения Ка нинской пещеры в результате деятельности человека? Дело в том, что бурый медведь использует пещеры для зимней спячки, во время которой часть особей погибает, кости погибших попадают в отложения [Косинцев, Бачура, 2015; Оводов, 1970]. Если в этих же пещерах человек проводил обряды с использованием частей туш медведей, то кости медведя накапливались в отложениях в результате естественной гибели и деятельности человека. Разделить эти два комплекса костей не всегда просто. Особенно трудно дифференцировать кости со следами искусственных повреждений. Возникает проблема определения факторов накопления целых костей. Решить ее может помочь тафономический анализ. В случае естественной гибели животного в пещере остается его полный скелет. В отложения попадают 34 позвонка, 28 ребер, 20 метаподий, 46 фаланг и 22 крупные кости. Изученная выборка включает 15 позвонков (без учета атлантов), 49 ребер, 18 метаподий и 47 фаланг (см. табл. 1), большая часть которых имеет признаки искусственных повреждений. Отсутствуют целые тазовые, плечевые, лучевые и большеберцовые кости. Нет ни одной таранной кости и коленной чашечки, имеется только одна пяточная кость (см. табл. 1). Как видим, в выборке нет полного комплекта костей даже для скелета одной особи. Вместе с тем очень велико количество костей черепа, нижней челюсти и зубов (см. табл. 1) и принадлежат они как минимум 96 особям. Очевидно, что кости медведя накопились в Канинской пещере в результате деятельности человека. Конечно, полностью не исключена вероятность наличия в выборке отдельных костей естественно погибших особей.

Анализ соотношения отделов скелета показывает, что в выборках доминируют изолированные зубы, кости черепа и нижние челюсти (см. табл. 2). Люди приносили в пещеру медвежьи головы с нижней челюстью, и совершали там с ними обрядовые действия. Доля таких голов была большой, но определить, в каком виде их приносили – целиком или отдельно черепа, челюсти или их части – невозможно. В эпоху бронзы в пещеру попали головы или их части минимум 16 особей, а в эпоху железа – минимум 80 особей. Доля костей осевого скелета, проксимальных и дистальных частей конечностей небольшая (см. табл. 2). В выборке эпохи бронзы эти кости представляют минимум четырех особей, а в выборке эпохи железа – минимум восемь особей. Очевидно, что части скелета приносили в значительно меньшем количестве, чем головы. Однако представить, в каком виде кости посткраниального скелета доставлялись в пещеру, невозможно. Согласно составу элементов скелета, это могли быть куски грудной клетки, части конечностей, лапы или отдельные кости. Возможно, в ряде случаев головы и лапы были с остатками шкуры. Если приносили части туловища или конечностей, то их окончательно разделывали уже в пещере. Но, вероятно, никогда не приносили тушу с полным комплектом костей.

Почти все черепа, нижние челюсти и большая часть костей по сткраниального скелета намеренно разбивались. Схема разбивания черепа и нижней челюсти была до статочно устойчивой. Пробивалась мозговая коробка, череп разбивался в области глазниц, очень редко отбивались затылочные мыщелки (см. рис. 1). Нижние челюсти чаще всего раскалыва- ли на две половины, реже откалывали заднюю, резцовую части или нижний край. Кости посткраниального скелета расчленяли по разным схемам. Ребра разбивали посередине, у трубчатых костей отбивали верхний и нижний концы и/или эпифиз. Большая часть черепов и нижних челюстей, вероятно, кости посткраниального скелета, были разбиты в пещере.

Прослеживаются параллели в действиях с костями медведя обитателей Северного Урала эпох бронзы и железа и современного аборигенного населения Урала и Западной Сибири. У коми и удмуртов существовал [Конаков, 1983], а у обских угров существует и сегодня [Васильев, 1948; Гондатти, 2000; Молданов, 2010; Соколова, 2002; Чернецов, 2001] обычай ритуального захоронения черепа и костей медведя в лесу, озере или дома в укромном месте. Черепа иногда помещают на крыше домов или хозяйственных построек. В XVIII в. манси Среднего и Северного Урала уносили черепа медведей в пещеры [Лепехин, 1780; Паллас, 1786]. Вероятно, традиция помещать кости добытых медведей в пещеры сформировалась не позднее эпохи бронзы и сохранялась до этнографического времени.

Имеются существенные различия в действиях древнего и современного населения. Почти все кости медведя в Канинской пещере намеренно разбиты. Такое обращение с костями медведя не характерно для современных обских угров. Их традиция, как отмечают почти все исследователи, запрещает разбивать кости медведя [Васильев, 1948; Гондатти, 2000; Мол-данов, 2010; Соколова, 2002; Чернецов, 2001]. Только Н.Н. Харузин видел в представлениях остяков и вогулов о том, что только грешный и оскорбивший медведя человек будет иметь долгую жизнь, основу для обычая увечить череп медведя [1899]. Человек имел право разбивать кости убитого им медведя-людоеда [Гондатти, 2000]. Но мнение Н.Н. Харузина не подтверждается исследователями культуры обских угров. Случаи раскалывания костей медведя-людоеда являются исключительными. Можно предположить, что в конце железного века или немного позднее исчез обычай дробить кости медведя перед захоронением и сформировалась традиция оставлять их целыми.

Проведенные исследования позволяют определить сезон добычи животного, а не совершения обрядов с его костями. Не исключено, что в древности добыча медведя и обряды происходили в разные сезоны. Если исходить из этнографических данных [Там же; Конаков, 1983; Соколова, 2002; Чернецов, 2001], то можно предположить, что обрядовые действия совершались в тот же сезон, в который медведь был добыт. В эпоху бронзы большая часть животных была добыта зимой, заметно меньше – осенью и летом, не представлены особи, убитые весной (см. табл. 3). Но объем изученной выборки небольшой и не позволяет утверждать, что весной не охотились на медве- дя. Весьма вероятно, что этим занимались в течение всего года, но реже всего весной. В эпоху железа промысел медведей проводился относительно регулярно круглый год, но основную часть добывали зимой и летом (см. табл. 3).

Из этнографии известно, что у обских угров были периодические (сезонные) и спорадические (по случаю удачной охоты) медвежьи праздники [Чернецов, 2001; Соколова, 2002]. Периодические празднества устраивали ежегодно зимой с конца декабря до конца марта [Соколова, 2002]. У коми зафиксированы только спорадические обряды, связанные с добычей медведя [Конаков, 1983]. Если бы в древности, в частности в эпоху железа, практиковались периодические медвежьи праздники, то в отложениях преобладали бы остатки, характерные для сезона (сезонов) проведения ритуала. Однако имеющиеся материалы не позволяют сделать такой вывод. Можно предположить, что проводились либо периодические праздники каждый сезон, либо вместо них – спорадические обряды по случаю удачной охоты на каждого медведя, или имело место и то, и другое. В связи с последней версией трудно объяснить равномерное распределение особей по сезонам в выборке эпохи железа. Нам представляется наиболее вероятной вторая интерпретация. Периодические медвежьи праздники сформировались поздно, в конце эпохи железа.

Результаты анализа возрастного и полового состава показывают, что в эпоху бронзы и железа в обрядах использовали преимущественно остатки взрослых животных (см. табл. 4). Однако по соотношению полов выборки в разные периоды различаются. В материалах эпохи бронзы остатки самцов и самок представлены равными долями (см. табл. 2). В эпоху железа остатки самцов достоверно чаще использовались в обрядах, по сравнению с о статками самок (см. табл. 3). Современные обские угры добывают молодых и взрослых животных, как самцов, так и самок [Васильев, 1948; Гондатти, 2000; Соколова, 2002; Чернецов, 2001]. Ни в одной из этнографических работ нет указаний на избирательный промысел особей по возрасту или полу. Следовательно, современные обские угры добывают медведей (в частности, для медвежьих праздников) не избирательно. Вероятно, так было и в эпоху бронзы. Но в эпоху железа в обрядах использовали преимущественно остатки самцов. Позднее эта традиция исчезла.

Заключение

Проведенные исследования показали, что о статки бурого медведя в Канинской пещере накапливались в результате деятельности человека в эпоху бронзы, раннем железном веке и Средневековье. Их результа- ты позволяют в общем виде реконструировать некоторые элементы обрядов. Доминирование в костном комплексе остатков медведя свидетельствует о том, что медведь был одним из главных объектов обрядов. Во все периоды их важнейшим атрибутом были головы медведей. Черепа и нижние челюсти раскалывались на несколько частей по стандартным схемам. Череп разбивался в области глазниц, часто пробивалась мозговая коробка. Нижняя челюсть обычно раскалывалась на две части, у нее часто отбивались нижний край, задняя часть или резцовый отдел. В эпоху железа в пещеру приносили, наряду с головами, отдельные клыки, вынутые из черепов. Другие части тела использовались в обрядах значительно реже. Большая часть костей посткраниального скелета также разбивалась на несколько частей. Такое обращение с костями медведя противоречит обрядам, которые проводят с остатками медведя современные народы коми и обские угры. Вероятно, почтительное отношение к его костям сформировалось в конце железного века.

В эпоху бронзы для обрядов в пещере использовали головы взрослых самцов и самок. В эпоху железа также использовали головы главным образом взрослых особей, преимущественно самцов. В эпоху бронзы обряды проводили в основном зимой, реже – летом и осенью и, вероятно, очень редко весной. В эпоху железа обряды совершались равномерно в течение года, но чаще летом и зимой. Можно полагать, что в древности не было медвежьих праздников, приуроченных к определенному сезону. Обряды проводились круглый год. Сезонные медвежьи праздники появились в конце эпохи железа.

Результаты анализа остеологических материалов из Канинской пещеры свидетельствуют о том, что в эпоху поздней бронзы, раннего железного века и Средневековье у населения Северного Урала медведь был одним из главных жертвенных животных. Однако обряды, совершавшиеся в древности, не имеют прямых аналогов в этнографической современности. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что известные у современных обских угров обряды, связанные с добычей медведя, в частности сезонные медвежьи праздники, сформировались в современном виде в конце эпохи железа.

Описание материала выполнено в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН. Анализ материала проведен сотрудниками ИЭРиЖ УрО РАН за счет гранта РФФИ (проект № 14-04-92104), сотрудниками ИАЭТ СО РАН – за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Благодарим коллектив Лаборатории ускорительной масс-спектрометрии Университета Аризоны (г. Тусон, США) за техническую помощь.

Список литературы Бурый медведь (Ursus arctos L.) из святилища в Канинской пещере (Северный Урал)

- Васильев Б.А. Медвежий праздник: Медвежьи мифы у народов Севера//СЭ. -1948. -№ 4. -С. 78-104.

- Васкул И. О. Памятники гляденовской культурной общности//Археология Республики Коми. -Сыктывкар: ДиК, 1997. -С. 349-399.

- Генинг В.Ф., Голдина Р.Д. Этнические процессы на Урале в эпоху великого переселения народов у истоков формирования народностей Урала//История Урала с древнейших времен до 1861 г. -М.: Наука, 1989. -С. 117-122.

- Гондатти Н.Л. Культ медведя у инородцев Северо-Западной Сибири//Выдающиеся губернаторы Тобольские и Сибирские/сост. С. Пархимович, С. Туров. -Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. -С. 445-466.

- Ерохин Н.Г., Чаиркин С.Е. Лобвинская пещера -местоположение, стратиграфия, хронология//Материалы по истории современной биоты Среднего Урала. -Екатеринбург: Екатеринбург, 1995. -С. 3-16.