Бытовые ножи и ножны XIII-XVI вв. из некрополя Альт-Велау

Автор: Денисов С.А., Валуев А.А., Скворцов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

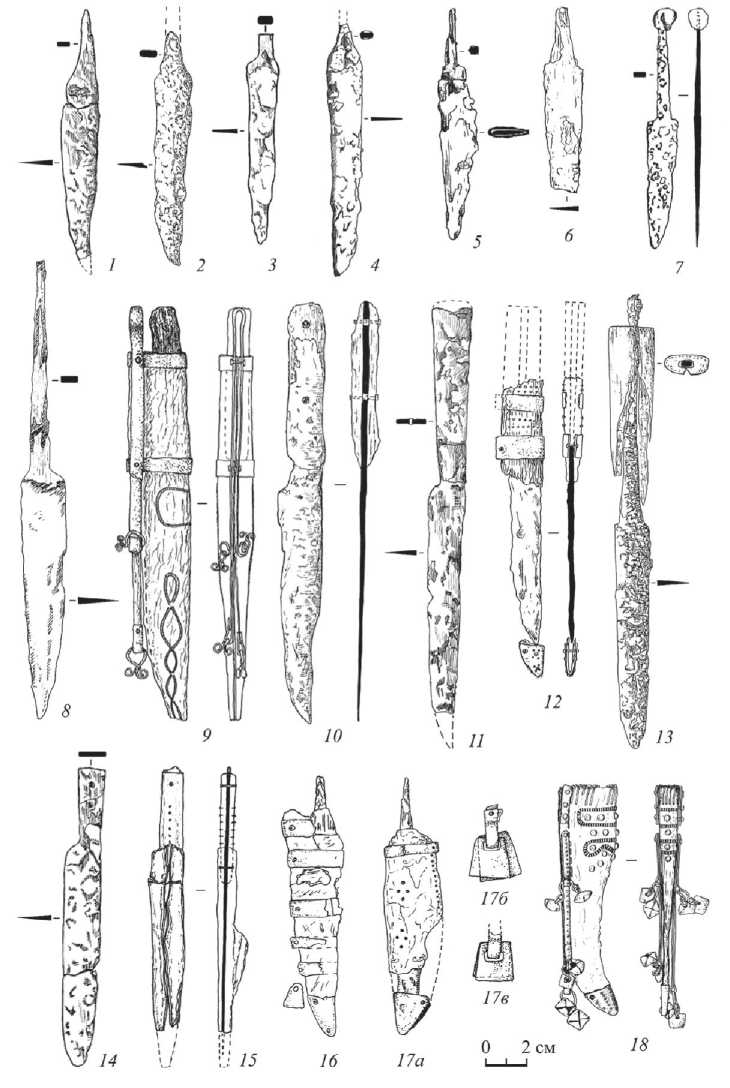

В статье рассматриваются морфология и состав ножей и ножен, найденных в погребениях второй половины XIII - XVI в. некрополя Альт-Велау. Использование для их изучения типологического и сравнительно-исторического методов позволило получить следующие результаты. В погребениях преобладали ножи с цельной рукоятью (66 % от общего числа), разделяемые на 3 типа (рис. 3: 1-8), в то время как более сложные в изготовлении ножи с пластинчатой рукоятью составляли меньшую часть (28 % от общего числа) (рис. 3: 11, 14, 15). В свою очередь, ножны представлены тремя типами, из которых преобладают предметы, соединенные бронзовыми деталями (рис. 3: 15-18). Рассматриваемые предметы по морфологии, составу и хронологическому распределению, с одной стороны, близки находкам из поселений и некрополей в государстве Тевтонского ордена, а также в соседних Скандинавии, Померании и Жемайтии, а с другой стороны - обладают региональной спецификой.

Ножи, ножны, рукоять, лезвие, черенок, подвеска, пруссы, некрополь, альт-велау

Короткий адрес: https://sciup.org/143182454

IDR: 143182454 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.97-115

Текст научной статьи Бытовые ножи и ножны XIII-XVI вв. из некрополя Альт-Велау

Покорение Тевтонским орденом Пруссии в 1231–1283 гг. специфическим образом повлияло на культуру ее автохтонного населения. Принимая христианство, пруссы на протяжении XIII–XVI вв. регулярно обращались к языческим традициям погребального обряда, сопровождая ингумации вооружением, украшениями и бытовыми предметами ( Biermann et al. , 2011; Gossler, Jahn , 2012). Это позволяет охарактеризовать предметы прусской материальной культуры периода орденского владычества, среди которых выделяются бытовые ножи и ножны как неотъемлемая часть повседневной жизни. Характеристика их

-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР «Археологические древности Калининградского региона от неолита до позднего Средневековья и Нового времени» (№ НИОКТР 123011200018-7).

состава и морфологии, не освещенных в письменных источниках, возможна на основе исследований археологических памятников.

Одним из наиболее изученных погребальных комплексов рассматриваемого периода является некрополь Альт-Велау, возникший в XIII в. у слияния рек Прегель и Алле рядом с одноименным поселением (быв. нем. Alt-Wehlau, ныне – п. Прудное Гвардейского городского округа Калининградской области). Население Альт-Велау составляли преимущественно пруссы, принявшие христианство и включенные в систему условного землевладения (Preussisches Ur-kundenbuch, 1969–1975. S. 587. № 1031; Das Grosse Zinsbuch, 1958. S. 19. № 71). В ходе раскопок, проведенных сотрудниками Калининградского отряда Балтийской археологической экспедиции2 в 1993, 1996–2001 гг., в некрополе были исследованы 372 погребения, датируемые XIII–XVII вв. и совершенные по обряду ингумации при христианской церкви.

В историографии ножи из Альт-Велау рассматривались вместе с копьями как признак следования составу погребального инвентаря, характерному для периода, предшествовавшего орденскому завоеванию ( Kulakov, Valuev , 1996. S. 494), или изучались вместе с другими бытовыми предметами (кресалами, бритвами, точильными камнями и др.) как признак социального положения умершего ( Валуев , 1998. С. 37). В то же время морфология и состав ножей и ножен специально не исследовались.

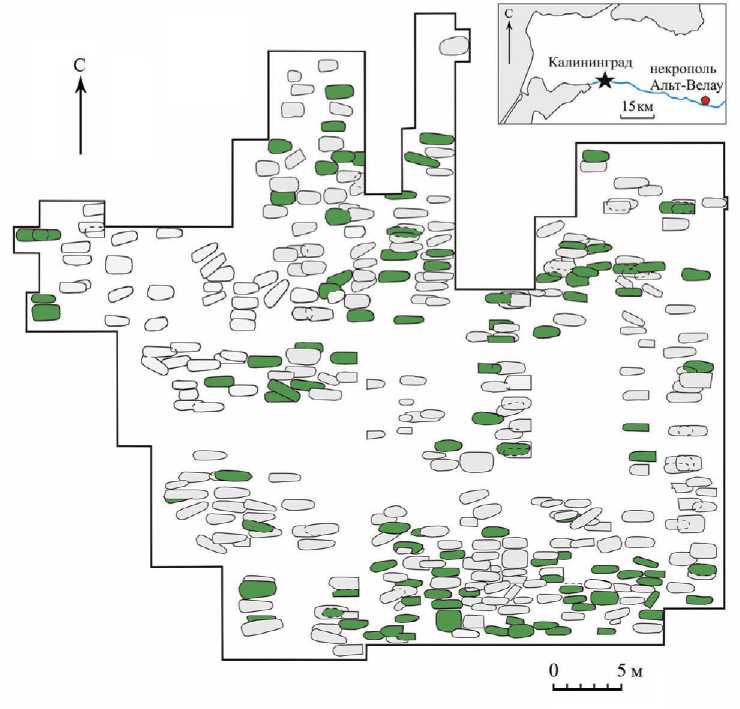

Всего в некрополе были найдены 216 предметов, 128 из которых располагались в 126 погребениях (34 % от общего числа комплексов), остальные 88 происходят из разрушенных захоронений. Погребения с ножами и ножнами равномерно располагались в некрополе, что связано с универсальной функцией этих предметов, обеспечившей их распространение среди различных групп жителей (рис. 1). Рассмотрим далее каждую категорию находок отдельно.

Ножи

В некрополе собрано 176 железных ножей, 102 из которых (60 % от общего числа) находились в 101 погребении. В 50 из них захоронены мужчины, в 29 – женщины, пол индивидов в 22 комплексах не определен. Остальные 74 ножа происходят из разрушенных погребений. Предметы имеют клиновидное лезвие и относятся к универсальному типу, применяемому для приготовления пищи, мелкого ремонта и т. д. ( Колчин , 1959. С. 54–55. Рис. 42; 43). Для изучения их морфологии используем дополняющие друг друга типологии Г. Хольтмана ( Holtmann , 1993) и Р. С. Минасяна ( Минасян , 1980. С. 68–74), разделяющие предметы по типам рукоятей, пропорциям железных частей, а также переходам от спинки к черенку. Выбор данных типологий обусловлен их географической и хронологической близостью к рассматриваемым региону и периоду.

К первой группе (группа А, по Г. Хольтману – Holtmann , 1993. S. 193) относятся 116 ножей (66 % от общего числа), рукоять которых насаживалась на черенок и закреплялась с тыльной стороны. Они разделяются на 3 типа.

Рис. 1. План погребений в некрополе Альт-Велау

Зеленым цветом выделены комплексы, где были найдены бытовые ножи и/или ножны

К первому из них относятся 34 предмета с прямым или слабо выраженным переходом от спинки к черенку (группа 1, по Р. С. Минасяну – Минасян , 1980. С. 69). При этом 13 ножей происходят из погребений, датируемых второй половиной XIII – серединой XV в., а 21 – из разрушенных комплексов.

Размеры лезвий составляют 7,1–14 × 1–2,1 × 0,2–0,5 см3. Это тонкие и узкие лезвия с соотношением между шириной и толщиной от 1,3:0,4 до 1,8:0,2. Размеры черенков составляют 2,1–8,5 × 0,2–1,5 × 0,2–0,4 см (рис. 3: 1–4 ; Валуев , 1997. С. 52. Рис. 130: 3 ; 1998. С. 26. Рис. 114: 2 ; С. 33. Рис. 157: 1 ; С. 35. Рис. 171: 3 ; 1999. С. 10–11. Рис. 51: 2 ; С. 21. Рис. 121: 3 ; С. 43. Рис. 216: 2 ; С. 44. Рис. 222: 3 ; С. 46. Рис. 240: 2 ; 241: 2 ; 2000. С. 15–16. Рис. 36: 9 ; С. 45. Рис. 120: 2 ; С. 46. Рис. 122: 3–5 ; С. 57. Рис. 160: 2 ; С. 61. Рис. 173: 2 ; 2001. С. 34. Рис. 114: 5 ;

-

115: 1 ; С. 55. Рис. 199: 3 ; С. 56. Рис. 200: 3, 5‒7 ; 2002. С. 9. Рис. 45: 4, 5 ; С. 10. Рис. 48: 25, 29 ; С. 26–27. Рис. 99: 2 ; С. 42–43. Рис. 159: 2, 8 ). Рукояти частично сохранились у меньшей части предметов (4 из 34) и сделаны из дерева ( Валуев , 1994. С. 21. Рис. 83А; 1999. С. 46. Рис. 242: 3 ; 2001. С. 16–17. Рис. 56: 3 ; 57: 3 ; 2002. С. 10. Рис. 46: 15 ).

Ко второму типу относятся ножи, лезвия которых отделены от черенков двумя уступами высотой 0,3–0,5 см (группа 2, по Р. С. Минасяну – Минасян , 1980. С. 69–70). Они представлены 58 предметами, 37 из которых происходят из погребений второй половины XIII – середины XV в., а 21 – из разрушенных комплексов. Размеры лезвий составляют 8–16,4 × 1–2,3 × 0,2–0,4 см. Соотношение между шириной и толщиной лезвия – от 1,4:0,3 до 2,3:0,2 (тонкие и узкие лезвия). Черенки имеют размеры 2–8,5 × 0,4–1,4 × 0,2–0,5 см (рис. 3: 5, 6 ; Валуев , 1994. С. 15–16. Рис. 65–А; 1997. С. 25–26. Рис. 39: 3 ; С. 29–30. Рис. 69: 3 ; С. 33. Рис. 74: 2 ; С. 37. Рис. 75: 1 ; С. 39–40. Рис. 62: 4 ; С. 41. Рис. 93: 3 ; С. 51–52. Рис. 129: 3 ; С. 55. Рис. 137: 5 ; 1998. С. 15–16. Рис. 67: 4 ; С. 31. Рис. 146: 4 ; 1999. С. 13. Рис. 64: 3 ; С. 15. Рис. 75: 3 ; С. 18. Рис. 88: 2 ; С. 19–20. Рис. 96: 5 ; С. 34–35. Рис. 176: 4 ; С. 36–37. Рис. 187: 3 ; С. 45. Рис. 225: 1 ; 2000. С. 17–18. Рис. 42: 3 ; С. 29–30. Рис. 77: 1 ; С. 54. Рис. 150: 4 ; С. 61–62. Рис. 176: 2 ; С. 62–63. Рис. 179: 4 ; С. 66–67. Рис. 190: 7 ; 2001. С. 18–19. Рис. 62: 4 , 63: 3 ; С. 24. Рис. 81: 3 ; 82: 6 ; С. 25–26. Рис. 86: 5 ; 87: 5 ; С. 26–27. Рис. 89: 1 ; 90: 4 ; 2002. С. 18–19. Рис. 76: 6 ; С. 21–22. Рис. 84: 6 ; С. 31–32. Рис. 115: 7 ; С. 32–33. Рис. 118: 4 ; С. 40–41. Рис. 153: 7 ). У трех ножей частично сохранились деревянные рукояти, одна из которых имеет длину 6,7 см, а другая – ширину 1,9 см ( Валуев , 1994. С. 7. Рис. 33Б; С. 10–11. Рис. 47–А; 1999. С. 35–36. Рис. 183: 3 ). Еще у одного ножа сохранилась костяная рукоять длиной 9 см и шириной 2 см4 ( Валуев , 1994. С. 20–21. Рис. 82А).

К третьему типу принадлежат ножи, лезвия которых отделены от черенков двумя уступами высотой 0,2 см. Черенок равен или превышает по длине лезвие и завершается острием, служащим для крепления рукояти при помощи расклепывания или концевика. Ножи данного типа относятся к группе 4 (по Р. С. Минасяну – Минасян , 1980. С. 72–73). Концевик представляет собой железный выступ, железную или бронзовую деталь, служившие одновременно для крепления предмета к поясу. К рассматриваемому типу относятся 6 ножей, три из которых происходят из погребений второй половины XIII – середины XIV в., остальные три – из разрушенных комплексов. Размеры лезвий составляют 6,5–11,5 × 1,5–2 × 0,2–0,3 см. Это тонкие и узкие лезвия с соотношением между шириной и толщиной от 1,5:0,3 до 2:0,2. Размеры черенков составляют 5,3–11,4 × 0,5–1,3 × 0,2–0,3 см (рис. 3: 7, 8 ; Валуев , 1997. С. 30–31. Рис. 66: 4 ; С. 37. Рис. 86: 3 ; 2001. С. 55. Рис. 199: 2, 4 ). У одного ножа сохранилась деревянная рукоять размером 9,9 × 2,3 × 1 см, которая завершается железным концевиком длиной 1,7 см, шириной и толщиной 0,4–0,8 см (рис. 3: 13 ; Валуев , 2002. С. 10. Рис. 47: 22 ). В другом случае концевик сохранился без рукояти, имеет круглую форму и сделан из оловянного сплава. Его размер составляет 1,1 × 1 × 0,9 см (рис. 3: 7 ; Валуев , 2000. С. 16. Рис. 39: 2 ).

Тип, к которому относятся 18 ножей, неопределим вследствие того, что остатки рукояти перекрывают элементы лезвия и черенка, которые необходимы для систематизации. При этом 16 предметов происходят из погребений второй половины XIII – конца XIV в., а два – из разрушенных комплексов. Ножи имеют тонкие и узкие лезвия размером 7,3–13,3 × 1,1–2 × 0,2–0,5 см и с соотношением между шириной и толщиной от 1,4:0,3 до 1,8:0,2. Размеры черенков составляют 2,4–7,8 × 0,3–1,5 × 0,2–0,5 см ( Валуев , 1997. С. 47. Рис. 114: 35 ; 1999. С. 16. Рис. 79: 3 ; С. 33–34. Рис. 170: 2 ; С. 42–43. Рис. 213: 4 ; 2000. С. 24–25. Рис. 61: 3 ; С. 24–25. Рис. 61: 5 ; С. 70–71. Рис. 205: 1 ; 2002. С. 20–21. Рис. 81: 1 ). У 9 предметов сохранились деревянные (8 ножей) и костяные (1 предмет) рукояти, форма в сечении и размеры которых являются сходными. Практически все предметы (9 из 10) имеют овальную в сечение форму и размер 4–12 × 1,4–2,4 × 0,9–1,1 см ( Валуев , 1997. С. 33. Рис. 30: 1 ; С. 58–59. Рис. 144: 6 ; 1999. С. 18–19. Рис. 92; С. 31. Рис. 158: 6 ; С. 39–40. Рис. 198: 3 ; С. 46. Рис. 240: 3 ; 2000. С. 71–72. Рис. 208: 2 ; 2001. С. 36–37. Рис. 123: 3 , 124: 2 ; 2002. С. 30–31. Рис. 112: 9 ). Одна деревянная рукоять имеет круглую в сечение форму, ее длина 9,8 см, диаметр – 1,4 см ( Валуев , 1998. С. 22–23. Рис. 93: 1 ). На конце одной костяной рукояти для крепления к черенку находится железная пластина (тыльник) овальной формы, длина которой 2,2 см, ширина – 0,8 см ( Валуев , 1997. С. 29–30. Рис. 69: 3 ).

Ко второй группе (группа В, по Г. Хольтману – Holtmann , 1993. S. 193) относятся 49 ножей (28 % от общего числа), рукоять которых состоит из двух пластин, прикрепляемых к черенку 2–4 сквозными бронзовыми или железными заклепками. 29 ножей происходят из погребений второй половины XIII – середины XVI в., остальные 20 – из разрушенных комплексов. Морфологически рассматриваемые предметы близки друг другу: они имеют, как правило, прямую или изогнутую спинку, переходящую в черенок без верхнего уступа. Исключение составляют 3 предмета, черенок которых отделен от лезвия двумя уступами. По размерам они идентичны остальным ножам рассматриваемой группы ( Валуев , 1997. С. 36. Рис. 84: 2 ; С. 42. Рис. 96: 1 ; 1999. С. 46. Рис. 243: 3 ).

Лезвия имеют размер 7,2–15,6 × 1–2,5 × 0,2–0,5 см. Соотношение между их шириной и толщиной – от 1,4:0,4 до 2,4:0,2 (тонкие и узкие лезвия). Размеры черенков составляют 2,8–10,7 × 0,4–1 × 0,2–0,3 см. Рукоять сохранилась у большей части предметов (42 из 49) и сделана у 38 ножей из дерева, у 4 – из кости. Деревянные и костяные рукояти имеют овальную или близкую к прямоугольной в сечение форму и размеры 3–11 × 1,1–2,4 × 0,5–1,9 см. Толщина пластин рукояти составляет 0,2–0,6 см, длина и диаметр заклепок, соединяющих их с черенком, – 0,5–1,2 см и 0,1–0,4 см соответственно (рис. 3: 10‒12, 14, 15; Валуев, 1994. С. 6–7. Рис. 30А; С. 8–9. Рис. 38А; С. 11–12. Рис. 50А; С. 13. Рис. 55А). Для крепления к черенку на конце одной деревянной рукояти имеется железный тыльник длиной 1,5 см и шириной 0,4 см, а на противоположной стороне, у перехода к лезвию – обоймица длиной 1,3 см, шириной 0,2 см (Валуев, 1999. С. 21. Рис. 120: 1). Помимо данного предмета, обоймицы использовались еще на двух деревянных рукоятях. В первом случае обоймица располагалась у перехода к лезвию, ее длина 1,7 см, ширина – 0,2 см (рис. 3: 11; Валуев, 1998. С. 26. Рис. 114: 1). Во втором случае использовались две обоймицы, скреплявшие середину рукояти. Они имеют размеры 2,4 × 0,7–1,2 × 0,1 см, их края скреплены клепками диаметром 0,1 см (рис. 3: 12; Валуев, 1999. С. 46. Рис. 240: 3). На концах 7 рукоятей располагаются железные или бронзовые концевики размером 0,8–2,3 × 0,3–1,6 × 0,1–0,9 см (Валуев, 1994. С. 25. Рис. 98А; 1999. С. 21. Рис. 120: 1; С. 28. Рис. 143: 2; 2000. С. 20–21. Рис. 51: 3; С. 46. Рис. 122: 1; 2001. С. 23–24. Рис. 81: 1; 82: 5; 2002. С. 46–47. Рис. 174: 1). Две пластинчатые рукояти имеют орнамент. В первом случае он состоит из 4 рядов оловянных шпеньков, имеющих диаметр 0,05–0,1 см, длину 0,1–0,2 см и расположенных между обой-мицами поперечно рукояти (рис. 3: 12; Валуев, 1999. С. 46. Рис. 240: 3). Во втором случае орнамент состоит из 1 ряда оловянных шпеньков диаметром 0,1 см или длиной 0,2 см, расположенных продольно рукояти в ее центральной части (Там же. С. 21. Рис. 120: 1).

Бронзовые цепочки, служившие для крепления ножа к поясу, сохранились в двух случаях. Первая цепочка состоит из 3 звеньев овальной формы длиной 0,3–0,8 см, шириной 0,3 см и сделана из проволоки с диаметром сечения 0,1 см ( Валуев , 1997. С. 18. Рис. 20: 2 ). Вторая цепочка состоит из 4 звеньев, изготовленных в виде спиралей и имеющих длину 3,8–4 см и диаметр 0,3 см. Цепочка сделана из проволоки диаметром 0,1 см (Там же. С. 38. Рис. 88: 2 ).

Тип черенка 11 ножей (6 % от общего числа предметов) неопределим вследствие плохой сохранности или расположения в ножнах, из которых они не извлекались для сохранения последних. По форме и размерам ножи близки к рассмотренным выше. Они имеют лезвия размером 9,8–12,5 × 1,1–2,7 × 0,2–0,4 см и черенки шириной 0,7–0,8 см ( Валуев , 1997. С. 32. Рис. 70: 1 ; С. 34. Рис. 77: 2 ; С. 55. Рис. 137: 8 ; С. 56. Рис. 142: 1, 6 ; 2000. С. 47. Рис. 124: 6 ; 2001. С. 47–48. Рис. 157: 3 , 158: 1 ; С. 55. Рис. 198: 2 ; С. 55. Рис. 198: 3 ; С. 69. Рис. 248: 1 ; 2002. С. 10. Рис. 46: 11 ).

Основные морфологические параметры ножей (размеры, форма, материал лезвий и рукоятей) сходны, что обусловлено их принадлежностью к универсальному типу. Различаются размеры и формы черенков, что вызвано особенностями рукоятей. Рассмотрим далее соотношение групп, типов и периода бытования ножей в составе погребального инвентаря, представленные в табл. 1.

Как видно, рассматриваемые предметы использовались как часть погребального инвентаря преимущественно в комплексах второй половины XIII – середины XV в. (85 из 97 предметов)5. При этом количественно ножи группы 1 преобладают над ножами группы 2. Такое соотношение связано с формой пластинчатой рукояти, имевшей более сложный способ изготовления. Внутри группы 1 преобладает тип 2, что, возможно, связано с большим распространением последних, лезвие которых имеет выраженные уступы для рукоятей, обладающие значением упоров.

Рассмотрим далее распределение ножей в мужских и женских погребениях (табл. 2).

В данном случае наблюдается та же закономерность, что была выявлена ранее.

Численно превалируют ножи типа 2 группы 1, представленные при этом преимущественно в мужских погребениях.

Таблица 1. Хронологическое распределение ножей в погребениях некрополя Альт-Велау

|

Датировка погребений |

Число ножей группы 1 |

Число ножей группы 2 |

||||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

неопределим |

всего |

||

|

вторая половина XIII – начало XIV в. |

5 |

13 |

2 |

9 |

29 |

3 |

|

начало – середина XIV в. |

2 |

6 |

1 |

5 |

14 |

4 |

|

вторая половина XIV – начало XV в. |

4 |

14 |

2 |

20 |

8 |

|

|

начало – середина XV в. |

2 |

3 |

5 |

3 |

||

|

вторая половина XV – начало XVI в. |

1 |

1 |

6 |

|||

|

начало – середина XVI в. |

2 |

|||||

|

вторая половина XVI в. |

2 |

|||||

Таблица 2. Число ножей в мужских и женских погребениях

|

Число / тип ножей |

Группа 1 |

Группа 2 |

||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

||

|

число ножей в мужских погребениях |

10 |

25 |

1 |

6 |

|

число ножей в женских погребениях |

3 |

6 |

1 |

6 |

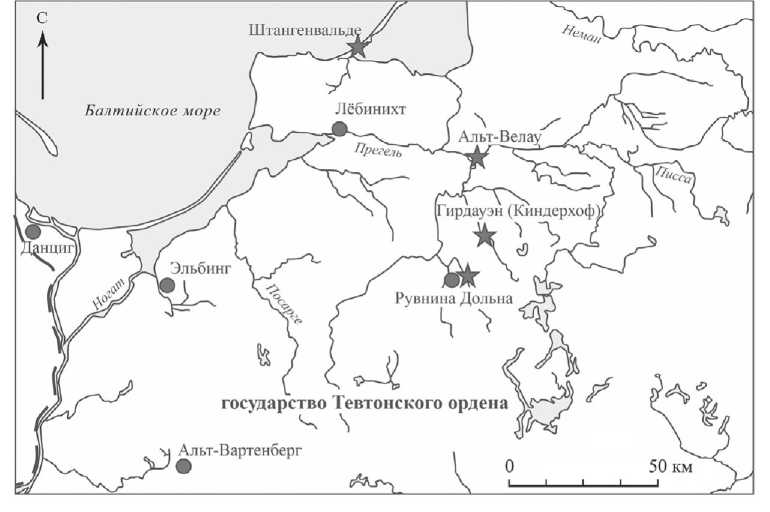

Обратимся далее к географическому распределению выделенных групп и типов. Для того чтобы понять, насколько широко они были распространены в Орденском государстве, рассмотрим предметы, происходящие из памятников двух видов, имевших существенные культурные различия (табл. 3). К первой группе относятся некрополи XIII–XV вв. в Рувнине Дольне (быв. нем. Unter Plehnen, ныне польск. Równina Dolna), Железнодорожном (быв. нем. Gerdauen) и Штан-генвальде (быв. нем. Stangenwalde), а также городище в Рувнине Дольне XIII– XV вв., сформировавшиеся в рамках прусской культуры. Ко второй группе относятся комплексы XIV–XVII вв., расположенные в городах Альт-Вартенберг (быв. нем. Alt-Wartenberg, ныне – п. Барчевко), Лёбинихт (быв. нем. Löbinicht, ныне – часть г. Калининграда), Эльблонг (быв. нем. Elbing) и Гданьск (быв. нем. Danzig) с превалирующим немецким населением (рис. 2). Такой подход позволит увеличить географический охват сопоставляемых памятников внутри государства Тевтонского ордена, а также продемонстрировать, использовались ли в повседневной жизни и погребальном обряде ножи одних и тех же групп и типов.

Таблица 3. Распределение ножей среди некрополей и городов в государстве Тевтонского ордена

|

Памятники |

Ножи |

|||

|

группа 1 |

группа 2 |

|||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

||

|

некрополь Рувнина Дольна |

есть ( Odoj , 1958. S. 122–123. Tabl. XV: 3 ) |

есть ( Odoj , 1956. S. 182, 184. Tabl. XXII: 3 ; S. 186–188. Tabl. XXIII: 12 ; S. 141. Tabl. XXIV: 4 ; Gossler N., Jahn C. , 2012. Abb. 10: 1 ) |

есть ( Gossler, Jahn , 2012. Abb. 10: 8 ) |

есть ( Odoj , 1958. S. 123. Tabl. XV: 2 ; S. 134–135. Tabl. XXI : 8, 9 ) |

|

городище Рувнина Дольна |

есть ( Gossler, Jahn , 2012. Abb. 3: 31 ) |

|||

|

Гердауэн |

есть (Museum für Vor- und Frühgeschichte, № PM Pr 12906; № PM Pr 12927) |

есть (Museum für Vor- und Frühgeschichte, № PM Pr 12905; № PM Pr 12929; № PM Pr 12931) |

||

|

Штангенвальде |

есть ( Biermann et al ., 2011. S. 270; S. 343. Taff. 28: 6 ) |

|||

|

Альт- Вартенберг |

( Biermann et al ., 2016. S. 137, 138. Abb. 26: 9 ) |

( Biermann et al ., 2016. S. 137, 138. Abb. 26: 18 ) |

||

|

Лёбинихт |

есть ( Кулаков , 2005. С. 180. Рис. 166. Löb–961, Löb–1062) |

есть ( Кулаков , 2005. С. 180. Рис. 166. Löb–851) |

есть ( Кулаков , 2005. С. 143. Рис. 100. Löb–976) |

|

|

Данциг |

есть ( Jȩdrzejczak-Skutnik , 2020. S. 405–406) |

есть ( Jȩdrzejczak-Skutnik , 2020. S. 402–405) |

||

|

Эльбинг |

есть ( Fonferek et al. , 2012. S. 87) |

есть ( Fonferek et al. , 2012. S. 87) |

||

Рис. 2. Городские поселения и некрополи XIII–XVI вв.

в государстве Тевтонского ордена, где были найдены бытовые ножи и/или ножны

Звездочками обозначены городские поселения, кругами отмечены некрополи

Как видно, ножи всех выделенных групп и типов представлены как в некрополях, так и в городах. При этом у ножей из Альт-Велау и Штангенваль-де идентичен также способ крепления к поясу при помощи цепочки ( Biermann et al. , 2011. S. 270. Abb. 38: 2 ). Все это говорит о единообразии рассматриваемых предметов в быту и погребальном обряде, широко представленном в географии государства Тевтонского ордена. Для того чтобы понять, насколько общеупотребительными были выделенные группы и типы ножей, рассмотрим их распределение в соседних с Пруссией Скандинавии, Померании и Жемайтии (табл. 4).

В указанных регионах в XIII–XV вв. представлены почти все рассмотренные группы и типы ножей. При этом сходство касается не только форм лезвия и черенка, но и способа крепления рукояти при помощи тыльника. Помимо Альт-Велау такой способ встречается у ножей из Скандинавии ( Holtmann , 1993. S. 425. Abb. 174: a ), Померании (Ibid. S. 425. Abb. 174: c ) и Жемайтии ( Michelber-tas , 2006. P. 112. Pav. 100: 8 ; P. 118. Pav. 97: 12 ).

Количественное соотношение двух групп ножей, наблюдаемое в Альт-Ве-лау, характерно для Северной и Центральной Европы, где в XIII–XV вв. ножи с пластинчатой рукоятью (группа 2) также уступают ножам с цельной рукоятью (группа 1) и начинают преобладать только с XVI в. (Holtmann, 1993. S. 197– 208). Однако при этом следует отметить, что численное уменьшение предметов первой группы в погребениях Альт-Велау может быть связано не только с изменением быта, но и с общим уменьшением инвентаря, который сопровождал умершего. Последнее вызвано активной деятельностью Церкви в XV– XVI вв., которая стремилась устранить пережитки языческого мировоззрения, характерные для неофитов, и строго регламентировала погребальный обряд (Валуев, 2003. С. 108; Pluskowski et al., 2019. P. 15).

Таблица 4. Распределение ножей в регионах, соседних с государством Тевтонского ордена

|

Памятники |

Ножи |

|||

|

Группа 1 |

Группа 2 |

|||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

||

|

Скандинавия |

есть ( Holtmann , 1993. S. 425. Abb. 175.p) |

есть ( Holtmann , 1993. S. 212. Abb. 91) |

есть ( Holtmann , 1993. S. 197. Abb. 82) |

|

|

Померания |

есть ( Holtmann , 1993. S. 226. Abb. 100) |

есть ( Holtmann , 1993. S. 424. Abb. 173) |

есть ( Holtmann , 1993. S. 423. Abb. 172.h, k) |

есть ( Holtmann , 1993. S. 200. Abb. 84; S. 201. Abb. 85) |

|

Жемайтия |

есть ( Urbanavičius , 1979. P. 127. Pav. 7: 1 ; S. 131. Pav. 10: 1 ; Michelbertas , 2006. P. 120. Pav. 98: 6 ; 2011. P. 181. Pav. 154: 3 ; Svetikas , 2018. P. 159. Pav. 37: 18 ) |

есть ( Urbanavičius, Urbanavičienė , 1988. P. 24. Pav. 29: 10, 12 ; P. 25. Pav. 32: 8, 9 ; P. 50. Pav. 84: 7 ; Pav. 85: 7 ; Michelbertas , 2011. P. 162. Pav. 137: 5 ; Svetika s, 2018. P. 159. Pav. 37: 2, 3, 5 , etc.) |

есть ( Svetikas , 2014. P. 37. Pav. XXVI: 13 ) |

есть ( Urbanavičius , 1979. P. 131. Pav. 10: 2, 6 ; Michelbertas , 2006. P. 114. Pav. 93: 1 ; P. 118. Pav. 97: 12 ; P. 122. Pav. 100: 8 ; 2011. P. 163. Pav. 138: 7 ; P. 194. Pav. 166: 1 ) |

Ножны

Общее число ножен из Альт-Велау составляет 40, из которых 26 происходят из 25 погребений, а 14 – из разрушенных комплексов. Среди сохранившихся объектов 8 являются мужскими захоронениями, 12 – женскими, 2 – групповыми, в которых ножны относятся к инвентарю, принадлежащему мужчинам, а в 3 погребениях пол индивида не определен. Захоронения датируются периодом второй половины XIII – начала XVI в. В 29 случаях ножны находились вместе с описанными выше ножами, из которых 19 имеют цельные рукояти,

7 – пластинчатые рукояти, еще 3 ножа сложно отнести к какой-либо группе вследствие их плохой сохранности.

Ножны были сделаны из кусков кожи, которые сгибались пополам и соединялись между собой. Для изучения морфологии ножен используем хронологически и географически близкие типологии С. А. Изюмовой ( Изюмова , 1959. С. 191–222) и Е. А. Рябинина ( Рябинин , 1989. С. 25–31), дополняющие друг друга и разделяющие предметы по типу соединения кожаной основы.

К первому типу относятся ножны с наружным или тачным швом, который располагался сбоку или посередине, чтобы лезвие не разрезало нить, скрепляющую края кожаной основы ( Изюмова , 1959. С. 216). К данному типу относятся 5 ножен, края которых скреплены нитью толщиной 0,1 см (рис. 3: 15 ; Валуев , 1999. С. 21. Рис. 120: 1 ; С. 28. Рис. 143: 2 ; С. 31. Рис. 158: 6 ; 2000. С. 70–71. Рис. 205: 1 ). В одном случае сохранилась нить, сделанная из шерсти ( Валуев , 1998. С. 26. Рис. 114: 1 ). Из 5 ножен трое происходят из женского и мужских погребений середины – конца XIV в., двое – из разрушенных комплексов. Размер предметов по длине и ширине составляет 11,2–13,3 × 1,6–2, см, толщина кожаной основы – 0,1 см.

Ко второму типу относятся 6 ножен, снабженных боковой планкой и/или наконечником (группа 2, по Е. А. Рябинину; Рябинин , 1989. С. 26–27). Размер ножен по длине и ширине составляет 11,5–15,5 × 1,6–3,9 см, толщина кожаной основы – 0,1–0,5 см. У данных предметов края кожаной основы скреплялись при помощи двух пар бронзовых продольных накладок длиной 1,8–11,1 см, шириной 0,3–1,1 см, толщиной 0,1 см. Каждая пара, в свою очередь, скреплялась двумя бронзовыми клепками длиной 0,1–0,4 см, диаметром 0,1–0,4 см. На концах 4 из 6 ножен помещены бронзовые наконечники треугольной формы, которые сделаны из треугольных пластин, согнутых пополам вокруг конца ножен и скрепленных бронзовой клепкой. Размеры наконечников составляют 1,7–2,4 × 1–1,6 × 0,4–1 см, толщина пластины – 0,1 см, длина клепок – 0,3 см, их диаметр – 0,1–0,3 см. Ножны происходят из погребений, датируемых второй половиной XIII – серединой XIV в. (рис. 3: 18 ; Валуев , 1997. С. 56. Рис. 142: 1, 6 ; С. 43. Рис. 100: 3 ; 1998. С. 24. Рис. 103: 3а, б ; 1999. С. 39–40. Рис. 198: 3 ; 2000. С. 55–56. Рис. 157; 2001. С. 51–52. Рис. 182: 3 ).

К третьему типу относятся составные ножны (15 предметов), имеющие наконечник и перехваты по тулову (группа 3, по Е. А. Рябинину – Рябинин , 1989. С. 27–28). Длина ножен 8–20,9 см, ширина – 1,9–3,9 см, толщина кожаной основы – 0,2–0,4 см. Кожаная основа скреплялась 2–5 поперечными накладками (перехватами), представлявшими собой бронзовые полосы длиной 1,9–3,9 м, шириной 0,4–1 см, толщиной 0,1–0,2 см. Полосы сгибались пополам вокруг кожаной основы, а их концы соединялись бронзовыми клепками длиной 0,4– 0,8 см и диаметром 0,1–0,3 см. На концах 8 из 14 ножен помещены треугольные бронзовые наконечники длиной 1,7–3,3 см, шириной 1,4–2 см, толщиной 0,3–0,9 см, изготовленные по описанному выше способу. Толщина пластины составляет 0,1 см, длина клепок – 0,3 см, их диаметр – 0,1–0,3 см. Ножны происходят из погребений второй половины XIII – начала XV в. (рис. 3: 16, 17а‒в ; Валуев , 1997. С. 18–19. Рис. 52: 6 ; С. 28. Рис. 64: 4 ; С. 34. Рис. 77: 2 ; С. 43. Рис. 101: 3 ; С. 47. Рис. 113: 34 ; 114: 35 ; С. 58–59. Рис. 144: 6 ; 1998. С. 19. Рис. 80: 4 ; С. 22–23.

Рис. 3. Бытовые ножи и ножны из погребений XIII–XVI вв. некрополя Альт-Велау

Рис. 93: 1 ; С. 24. Рис. 103: 6 ; С. 35. Рис. 157: 1 ; 167: 6 ; 1999. С. 33–34. Рис. 170: 1, 2 ; 2000. С. 41–42. Рис. 111).

Тип, к которому относятся 14 ножен, неопределим вследствие плохой сохранности. Они имеют размер 8–11,6 × 1,7–3 см, толщина кожаной основы – 0,1–0,2 см ( Валуев , 1999. С. 13. Рис. 64: 3 ; С. 15. Рис. 75: 3 ; С. 21. Рис. 120: 2 ; С. 46. Рис. 239: 1 ; 2000. С. 24–25. Рис. 61: 5 ; 2001. С. 16. Рис. 53: 1 ; 54: 2 ). При этом 6 предметов имеют бронзовые наконечники, сделанные по описанному выше способу. Их размер составляет 1,7–3,3 × 1,2–1,7 × 0,3–0,9 см. Клепки, скрепляющие пластины, имеют длину 0,3–0,8 см и диаметр 0,1–0,2 см ( Валуев , 1997. С. 20–21. Рис. 55: 1 ; 1999. С. 19–20. Рис. 96: 5 ; С. 46. Рис. 240: 3 ; 2001. С. 55. Рис. 199: 1 ; С. 69. Рис. 248: 1 ). Края одних ножен скреплялись сбоку заклепками из оловянного сплава длиной 0,4 см, диаметром 0,1 см ( Валуев , 2000. С. 17–18. Рис. 42: 3 ).

К 12 ножнам крепились бронзовые трапециевидные подвески или бубенчики. При этом 6 ножен происходят из женских погребений, одни – из мужского, 5 – из разрушенных комплексов. Сохранившиеся захоронения датируются периодом второй половины XIII – середины XIV в.

Бронзовые трапециевидные подвески (от 1 до 4) присоединялись к 8 из 12 ножен. Они имеют размер 1–3 × 0,6–2,1 × 0,1 см. В четырех случаях подвески крепились к ножнам при помощи кожаных ремешков, концы которых снабжены бронзовыми обоймицами – пластинами длиной 5–7,2 см, шириной 0,5–0,8 см, толщиной 0,1 см, согнутыми пополам и соединенными бронзовыми клепками длиной 0,3–0,4 см, диаметром 0,2–0,3 см. Еще в 4 случаях крепления подвесок к ножнам не сохранились (рис. 3: 16, 17а‒в ; Валуев , 1997. С. 20–21. Рис. 55: 1 ; С. 47. Рис. 114: 35 ; С. 56. Рис. 142: 1, 6 ; 1998. С. 22–23. Рис. 93: 1 ; С. 35. Рис. 157: 1 ; 167: 6 ; 1999. С. 19–20. Рис. 96: 5 ; С. 33–34. Рис. 170: 2 ).

К 4 из 12 ножен крепились от 1 до 8 бронзовых бубенчиков квадратной или прямоугольной формы, которые имеют длину 0,6–1,2 см, ширину 0,5–1,1 см, высоту 0,8–1 см. В трех случаях бубенчики присоединялись к продольным пластинам у ножен второго типа с помощью креплений из бронзовой проволоки длиной 0,8–1,8 см, шириной 0,7–1,2 см и диаметром 0,1 см (рис. 3: 18 ; Валуев , 1997. С. 47. Рис. 113: 34 ; 1998. С. 24. Рис. 103: 3а, б ; 2000. С. 55–56; 2001. С. 51–52. Рис. 181: 3 ; 182: 3 ).

У 13 ножен на кожаные основы, а также скрепляющие их пластины и наконечники нанесен геометрический точечный или линейный орнамент. Данные ножны происходят из 7 женских и 2 мужских захоронений второй половины XIII – конца XIV в., из группового погребения середины – конца XIV в.6, а также из трех разрушенных комплексов. Орнамент, нанесенный на кожаную основу, представлен на 9 предметах. У 4 ножен он состоит из 2–4 рядов оловянных шпеньков, которые располагаются поперечно ножнам между скрепляющими их пластинами ( Валуев , 1997. С. 58–59. Рис. 144: 6 ; 1999. С. 33–34. Рис. 170: 1 ) или продольно на краях кожаной основы ( Валуев , 1997. С. 18–19.

Рис. 52: 6 ; 1998. С. 22–23. Рис. 93: 1 ). Орнамент из поперечных линий дополнен на одном предмете солярным знаком, сделанным на нижней части ножен ( Валуев , 1998. С. 35. Рис. 157: 1 ). Еще на трех ножнах шпеньки нанесены на центральную часть предмета и образуют 2 или 3 ромба (рис. 3: 17а ; Валуев , 1999. С. 21. Рис. 120: 2 ; 2000. С. 17–18. Рис. 42: 3 ; С. 24–25. Рис. 61: 5 ). Помимо шпеньков, орнамент на кожаной основе у двух ножен образуют линии из бронзы. В одном случае верхняя часть ножен прошита по кромке оплеткой из бронзовой проволоки и украшена декоративной полосой из гофрированной бронзы, между изгибами которой помещены 4 поперечных ряда шпеньков из оловянного сплава (рис. 3: 18 ; Валуев , 2000. С. 55–56. Рис. 157). В другом случае орнамент образуют три линии без дополнительных изображений (Там же. С. 41–42. Рис. 111).

Орнамент на накладках двух ножен сделан при помощи отчеканенных точек и прорезных линий. На первом предмете он представляет собой две параллельные линии, образованные штрихами и расположенные по краям накладки, между которыми находится линия из точек ( Валуев , 1999. С. 39–40. Рис. 198: 3 ). На вторых ножнах орнамент сделан в виде зигзагообразной продольной линии из штрихов ( Валуев , 1997. С. 43. Рис. 100: 3 ). На наконечниках орнамент представлен в 6 случаях. На трех ножнах он состоит из двух параллельных линий по краям наконечника, дополненных в одном случае штрихами внутри одной пары линий ( Валуев , 2001. С. 55. Рис. 199: 1 ), а на трех других – солярными символами из точек (рис. 3: 12 ; Валуев , 1997. С. 43. Рис. 100: 3 ; 1999. С. 46. Рис. 240: 3 ; 2001. С. 51–52. Рис. 181: 3 ; 182: 3 ).

Обратимся далее к географическому распределению выявленных типов, которое представлено в табл. 5.

Таблица 5. Распределение ножен внутри государства Тевтонского ордена

|

Памятники |

Ножны |

|||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

||

|

без дополнительных элементов |

с подвесками/ бубенчиками |

|||

|

некрополь Рувнина Дольна |

есть ( Odoj , 1958. S. 123. Tabl. XV: 2 ) |

есть ( Odoj , 1958. S. 123. Tabl. XV: 2 ; S. 134–135. Tabl. XXI: 8, 9 ) |

есть ( Odoj , 1958. S. 134–135. Tabl. XXI: 8, 9 ) |

|

|

Гердауэн |

есть (Museum für Vor- und Frühgeschichte, № PM Pr 12990; № PM Pr 12991) |

|||

Окончание табл. 5

|

Памятники |

Ножны |

|||

|

тип 1 |

тип 2 |

тип 3 |

||

|

без дополнительных элементов |

с подвесками/ бубенчиками |

|||

|

Штангенвальде |

есть ( Biermann et al. , 2011. S. 270. Abb. 38: 1; S. 344. Taff. 29: 6) |

|||

|

Лёбинихт |

есть ( Кулаков , 2005. С. 150. Рис. 113. Löb–594; С. 161. Рис. 132. Löb–667) |

|||

|

Данциг |

eсть ( Ceynowa , 2020. S. 424– 425, 431) |

|||

Таким образом, ножны типов 2 и 3 представлены во всех сопоставляемых прусских некрополях. В соседних с Пруссией землях тип 2 представлен также в Латгалии ( Седов , 1987. С. 430. Табл. CXI: 38 ), а тип 3 – в Жемайтии ( Svetikas , 2007. P. 80. Pav. 11: 34 ). В противоположность этому, ножны типа 1, не имеющие металлических деталей, отсутствуют в некрополях, что связано, скорее всего, с плохой сохранностью изделий из органических материалов, что отразилось также на состоянии деревянных рукоятей ножей.

Рассмотрим далее, как расположены исследуемые предметы в комплексах (табл. 6).

Таблица 6. Расположение ножей и/или ножен в погребениях

|

Расположение |

Число предметов |

Датировка комплексов |

|

череп |

3 |

вторая половина XIII – начало XIV в. |

|

грудная клетка |

1 |

вторая половина XIII в. |

|

руки |

3 |

вторая половина XIII в., начало XV – начало XVI в. |

|

таз |

17 |

вторая половина XIII – середина XVI в. |

|

колено |

5 |

вторая половина XIII – середина XIV в. |

|

бедренные кости |

74 |

вторая половина XIII – начало XVI в. |

|

берцовые кости |

3 |

начало – конец XIV в. |

|

стопы |

1 |

начало – первая четверть XIV в. |

Как видно, ножи и/или ножны находятся преимущественно у таза и бедренных костей (91 из 101 предмета, 90 % от общего числа), что характерно для второй половины XIII – начала XVI в. В других местах (череп, грудь, берцовые кости и др.) предметы располагались реже и на протяжении менее длительного времени. Это свидетельствуют о постепенной унификации расположения предметов в погребениях, обусловленной способом их ношения на поясе, к которому они в ряде случаев крепились при помощи цепочки.

Итак, ножи и ножны как часть повседневной жизни пруссов широко представлены в мужских и женских погребениях некрополя Альт-Велау. Среди ножей на протяжении второй половины XIII – XV в. преобладает группа с цельными рукоятями (группа 1), разделяемая на три типа. Ножи с пластинчатыми рукоятями, производство которых было более трудоемким, составляют меньшую часть предметов вплоть до XVI в. Ножны представлены тремя типами, различающимися по способу крепления; преобладают предметы, соединенные бронзовыми наконечниками, боковыми планками или перехватами. По морфологии, составу и хронологическому распределению ножи и ножны из Альт-Велау в целом аналогичны предметам из городов и некрополей государства Тевтонского ордена, а также соседних с ним областей. В то же время крепление ножей к поясу при помощи цепочки, а также использование ножен типов 2 и 3 более характерно для Прибалтики, что отражает влияние региональной культуры на повседневный обиход и погребальный обряд жителей Альт-Велау.

Список литературы Бытовые ножи и ножны XIII-XVI вв. из некрополя Альт-Велау

- Валуев А. А., 1994. Отчет по раскопкам грунтового могильника "Альт-Велау" (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1993 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 18831, 18832.

- Валуев А. А., 1997. Отчет по раскопкам грунтового могильника "Альт-Велау" (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1996 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 20614, 20615.

- Валуев А. А., 1998. Отчет по раскопкам грунтового могильника "Альт-Велау" (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1997 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22991, 22992.

- Валуев А. А., 1999. Отчет по раскопкам грунтового могильника "Альт-Велау" (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1998 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22902, 22903.

- Валуев А. А., 2000. Отчет по раскопкам грунтового могильника "Альт-Велау" (Гвардейский район Калининградской области) Калининградским отрядом Балтийской археологической экспедиции в 1999 году. Калининград // Архив ИА РАН. Р. 1. № 22387, 22388.