Цехи - закрытая корпорация или открытый социальный институт в эпоху индустриализации, XIX - начало XX в.?

Автор: Келлер Андрей Викторович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Индустриальная история

Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Предметом данной статьи является динамика развития ремесла в Санкт-Петербурге в период протоиндустриализации до 1860-х гг. и особенно промышленного переворота и индустриализации 1870-1900 гг., в контексте цехового ремесла. Цель статьи - показать особенности развития столичного ремесла в указанный период, особенно трансформации во время стремительного индустриального развития последней трети XIX в. Материалы и методы. В качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассматриваются методы социально-экономической истории и компаративистики. Решение исследовательских задач обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических (анализ научной литературы, сравнительный анализ, обобщение, систематизация) и эмпирических (изучение и обобщение нормативно-правовых документов) методов. Результаты исследования. Ремесленная промышленность, составлявшая на протяжении долгого времени основу городского хозяйства до появления мануфактур в XVIII в., заводов и фабрик в XIX в., оставалась важным экономическим фактором наряду с последними. Именно ремесленные мастерские определяли качество городской среды, создавали удобства, без которых невозможно себе представить столицу имперского периода. Показано, что ремесло развивалось и росло, переживало взлеты и падения вместе с крупной промышленностью. Обсуждение и заключение. Немаловажным фактором служила политика правительства, особенно после Великих реформ 1860-х гг., учитывавшая как потребности крупной, так и условия существования мелкой промышленности. Ремесло как форма производства не могло быть вытеснено крупной промышленностью ввиду расширения специфики спроса и предложения на рынке. Профессиональные ремесленники заполняли важнейшую нишу в экономике столицы и обеспечивали развитие сферы услуг и товаров в «шаговой доступности», что значительно повышало качество жизни городской среды.

Городское ремесло, индустриализация, ремесленники, санкт-петербург, цеховые мастера

Короткий адрес: https://sciup.org/147218412

IDR: 147218412 | УДК: 338.45

Текст научной статьи Цехи - закрытая корпорация или открытый социальный институт в эпоху индустриализации, XIX - начало XX в.?

Вплоть до 1760-х гг. в развитии столичного ремесла существовали две тенденции: значительное сокращение количества цеховых ремесленников столицы, сопровождавшееся ростом общего числа цехов. При этом отличительной чертой организации цехов XVIII в., по словам И. М. Кулишера, были значительные колебания их числа: «цехи то заводятся вновь, то исчезают, численность их членов колеблется вверх и вниз. Цеховой режим не успел прочно установиться»1, не мешая, однако, многим иностранным ремесленникам наживать большие состояния. Г. Л. Аттенгофер писал в 1820 г. о гораздо более высоком жизненном стандарте немецких ремесленников по сравнению с их соотечественниками в Германии: «У иностранных ремесленников, которые имеют хороший достаток, или наружным блеском думают приобресть оный, равно находишь роскошь, которая всякого приехавшего из какого-либо немецкого города иностранца приводит в величайшее изумление. И в их домах со вкусом меблированных должны непременно находиться: гостиная, столовая и, кто бы подумал, даже комната для слуг. Бедный ремесленник в Германии скорее почтет все это сказкою, нежели поверит, что предприимчивые его товарищи, которые некогда были такие же ремесленники, как и он, теперь живут большими господами, в прекрасном великолепном городе; несмотря на все сие, это сущая правда»2.

Усложнение и расширение профессиональной структуры цеховых ремесел говорит об их углубленной специализации вследствие повышения мастерства и конкуренции мастеров, что создавало важное условие дальнейшего роста и позднейшего расцвета цехов столицы. Это привело к увеличению числа иностранных ремесленных цехов с 53 в 1766 г. до 66 в 1825 г. и, соответственно, российских цехов с 56 в 1789 г. до 67 в 1825 г.

Методы

Количественный и качественный анализ, а также рассмотрение институциональных и структурных изменений ремесла помогает наиболее глубоко проанализировать его. С началом значительного роста численности цеховых ремесленников положительный тренд количественного и качественного роста цехового ремесла продолжился в XIX в. В то же время происходят важные институциональные и структурные изменения цехов Петербурга. Новое Горо-довое положение 1846 г., создавая вместо Шестигласной думы «всесословную» Общую думу, приравнивало избранных ремесленным обществом членов ремесленной управы к служащим государственного аппарата. Должность ремесленного головы приравнивалась теперь к VI классу Табели о рангах, а членов управы – к VII классу. Ремесленная управа подчинена непосредственно генерал-губернатору3. После введения упрощенного цехового управления в 1852 г. ремесла одной отрасли объединяются в один большой цех. В ведомости 1866 г. цеховых ремесленников Петербурга находим теперь 23 цеха, объединяющих близкие ремесла, с общим числом в 113 ремесел. Например, в булочном цехе находятся булочники, пекари ржаного хлеба, пекари выборгских кренделей, калачники, пирожники, производители макарон4.

К. А. Пажитнов характеризует время от издания регламента Главного Магистрата 1721 г. до крестьянской реформы 1861 г. как «период оформления цеховой организации», когда «городские ремесленники не преминули воспользоваться предоставленным им правом, и к концу изучаемого в этой главе периода цеховое устройство в полном или упрощенном виде имелось уже в 150–180 наиболее крупных городах» [2, с. 127].

К 1875 г. число цехов Петербурга сокращается до восьми сложносоставных цехов, просуществовавших до 1917 г.: серебрянопозументного (26 ремесел), кондитерно-булочного (15), кожевенно-сапожного (3), столярно-токарного (20), живописно-малярного (16), слесарно-кузнечного (7), портновского (12) и обойно-волосяного (23), объединивших в общей сложности 122 ре-месла5. В связи с данной реформой количество временноцеховых мастеров в цеховом управлении резко снижается до минимума, прежде всего за счет присяжных мастеров и десятских.

Несмотря на это, развитие цехового самоуправления петербургских ремесленников привело к образованию среди них особого корпоративного самосознания. Некий

«друг ремесленника» писал в 1863 г., что «в корпорации этой в настоящее время начинает проявляться деятельная жизнь и развиваться сильное (способное) гражданское сословие»6. Несколько десятилетий спустя делегат ремесленного съезда 1900 г. из Петербурга Кудрявцева подвела не такой уж и плохой итог этого развития: «Организация ремесленного управления там, где она привилась так, как в Петербурге, может приносить несомненную пользу», добавив после этого, как будто извиняясь перед общественным мнением: «Хотя сама по себе уже значительно устарела» [Цит. по: 2, с. 147].

Результаты

О каких же результатах в развитии ремесленной мастерской во время индустриализации можно говорить? Несомненно, что процесс индустриализации оказал особенно сильное влияние на ремесло, переживавшее к концу XIX в. сильную трансформацию [6, S. 133–163; 7]. Расширилось понятие ремесленной мастерской, многие из которых числились среди фабрик и заводов, по существу не являясь таковыми, показывая сопоставимую с крупными предприятиями положительную динамику развития и высокую степень приспособляемости, а значит оставаясь конкурентоспособными7 Более того, ряд промышленных отраслей остались за традиционными ремеслами. Но многие из ремесел перешли в область крупного производства. Необходимо сказать, что понятие «ремесленник» подразумевает несколько его разновидностей. И. М. Кулишер разделял понятия ремесленника (городские ремесла) и кустаря (кустарные промыслы в деревне), хотя области их хозяйственной деятельности могли дополнять друг друга8 Городские ремесленники в свою очередь подразделялись на цеховых и посадских. Среди последних имелось множество кустарей (одиночек) и рабочих – фабричных, заводских или ремесленных (подмастерья). Процессы острой конкуренции в ходе индустриализации последней трети XIX в. способствовали дальнейшему укрупнению слоя ремесленников-профессионалов, все более узкой их специализации, появлению множества новых ремесленных специальностей [5, S. 438–439]9.

Говоря о взаимозависимости городской и сельской экономик, можно процитировать Анри Лефевра, анализировавшего причины расцвета Венеции: «Этот рост происходил только через социальные отношения “город-деревня”» [1, с. 14]. В этом смысле Северная Венеция схожа с городом в лагуне. Выходцы из деревни, крестьяне, обеспечивали рабочей силой не только фабрики и заводы, но и цеховые ремесленные мастерские. Однако принадлежа крестьянскому сословию, временноцеховые, платя в ремесленную казну львиную долю всех ее доходов, не пользовались привилегиями сословия. Кроме того, важную роль в процветании ремесленных мастерских играла кооперация с целой армией ремесленников-одиночек. Приезжие и местные кустари обладали значительной социальной мобильностью, снабжая городское хозяйство необходимыми рабочими кадрами.

Можно принять за рабочую концепцию Клауса Гествы о том, что примерно до 1860-х гг. в России длился период протоиндустриализации [4, S. 579]. Условно с 1860-х гг. в Петербурге начинается время промышленного переворота, а в 1890-е гг. – бурной индустриализации, которые немыслимы без ремесленной мастерской и ее раз-

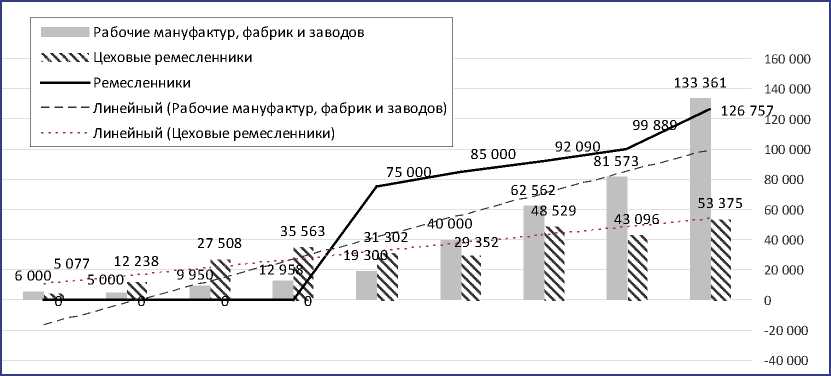

Рис. 1. Рабочие мануфактур, фабрик, заводов и ремесленных мастерских

Санкт-Петербурга, 1786–1900 гг.

Fig. 1. Workers in manufactories, factories, plants and craft workshops of St. Petersburg,

1801–1900) [5, S. 482–484]11

личных промежуточных форм (симбиоза), без профессиональных кадров для крупной промышленности, которых поставляли мелкие и средние предприятия, имеющие ремесленный характер и генетическую связь с ремесленной мастерской. Эту тонкую связь уловил Гества, говоря о том, что это развитие было возможно благодаря искусной комбинации социальных практик и унаследованному опыту, предполагавших наличие культурных компетенций, приобретенных в ходе тесной коммуникации [4, S. 578]. Здесь описаны именно принципы ремесленного производства, которое в ходе миниатюризации техники органически интегрировало в производственную цепочку «газовые, керосинные, электрические и другие малосильные моторы»10. Ремесленные мастерские в это время часто напоминают гибридные формы сосуществования у живых организмов в природе в форме комменсализма, где хищники сосуществуют с маленькими безобидными существами: крокодила с пернатыми, акулы с рыбами-прилипалами, лоцманами и чистильщика- ми. Крупные промышленные предприятия и ремесленные мастерские на заре XX в. все больше стали напоминать сложную экосистему, сравнимую с кооперацией между китом и планктоном, где первый не может выжить без второго.

Часто упоминаемый исследователями негативный фактор консерватизма мастеров и, как следствие, их нежелание делиться своими секретами становится относительным при учете небольших объемов ремесленного производства и ориентацию на местный (микролокальный) рынок. Ведь этим ремеслом, которое он хотел защитить, он «кормил» себя и свою семью, учеников и подмастерьев, создавая, пускать нередко зависящие от сезонной конъюнктуры, рабочие места. До конца периода протоиндустриализации количество цеховых ремесленников в городе преобладает над рабочими (рис. 1). С началом же промышленного подъема число рабочих на крупных предприятиях растет с большей динамикой и уходит в отрыв с 1870-х гг., когда начинается take-off в русской промышленности, а к началу XX в. обгоняет и общее количество ремесленников.

При этом перспектива работы в ремесленной мастерской для многих ремесленников была более привлекательной, чем на заводе, так как средняя зарплата мастерового начала 1880-х гг. равнялась 25–30 руб. в месяц, а фабричного – 15–17 руб., тогда как чернорабочие получали от 50 коп. в день, а летом – и по 60 коп. [3, c. 76].

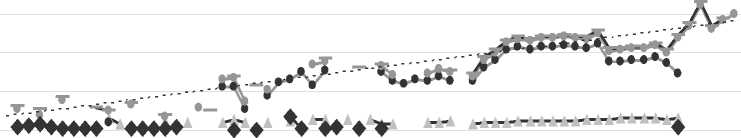

Великие реформы 1860–1870-х гг., поддержка ремесленников правительством, привлечение иностранных капиталов, чтобы назвать несколько факторов, оказали решающее влияние на развитие промышленности Петербурга, в том числе ремесленной [8, p. 1; 9, S. 26]. Из графика видно, что рост числа ремесленников Петербурга – как в цехах (прежде всего за счет временноцеховых), так и нецехового ремесла – в XIX в. оказался значительным (рис. 2). После относительной стагнации в первых трех декадах этого века и с конца 1840-х гг. до начала 1870-х гг. начинался неуклонный рост цехового ремесла. К 1801 г. цеховых ремесленни- ков насчитывалось более 12 000, к середине века – более 30 000, в его конце, именно во время индустриального рывка 1890-х гг., их число доходит до 60 000 чел., общее же число ремесленников достигает примерно 150 000 чел. [5, S. 479–484].

Хорошо развитая инфраструктура Петербурга позволила отдельным ремеслам адаптироваться к новым условиям, что привело в последней трети XIX в. к стабилизации ремесленных мастерских, не только сумевших сохранить некоторые традиционные производства, но и создавших новые специализации, например, при починке велосипедов, а позже и автомобилей. Развитие крупной индустрии способствовало косвенно модернизации ремесленных мастерских, приводившей к их повышенной механизации и машинизации. Со строительством железных дорог в Центральной России и Западных областях Российской империи начиная с середины XIX в. ремесленники Петербурга начинают ощущать конкуренцию крестьянского ремесла, хотя и в узких областях. С одной стороны, ку-

ф 120000

о

5 100000

2 80000

| 60000 с;

^ 40000

Вечно-цеховые

• Временно-цеховые

—• Российские цехи всего

Мастера иностранных цехов

Цеховые ремесленники всего

Ремесленников всего

Линейный (Цеховые ремесленники всего)

morsi'^-iomHorsi'y-iorsiioooorsiuiooi^mmuii^orsiioooorsiuiom CHHHHHrNmmmm^^^iriririricicr^r^r^oooooooo^^^CH oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomm

Годы

Рис. 2. Динамика роста ремесленников в XIX в.

Fig. 2. Dynamics of the growth of artisans in the 19th century) [5, S. 482–484]

старные промыслы не могли составить конкуренцию петербургским ремесленникам12, с другой – они являлись большим резервуаром рабочих кадров.

Улучшившаяся коммуникация несла в себе больше положительных, чем отрицательных последствий для ремесленников. Стало возможным получение более дешевого сырья и сбыт продукции далеко за пределами города, как, например, в производстве одежды, обуви, продуктов питания и домашнего обихода. Столичные мастера начинают работать не только на заказ, но и про запас. Знаток городского ремесла Г. А. Белковский писал в 1899 г.: «Уступив крупному производству, некоторые категории производительных процессов (например, изготовление предметов из волокнистых веществ), ремесло […] прочно сохраняет некоторые позиции»13.

Быстрый рост численности населения Петербурга стимулировал развитие ремесла. Прежде всего в производстве традиционных товаров народного потребления: продуктов питания, одежды, предметов быта. Высокая материальная культура города или высокоспециализированное мастерство, нередко граничащее с искусством, привели к абсолютно позитивному имиджу петербургских ремесленников как лучших в России, на которых равнялись все остальные. Легко догадаться о причинах их успеха. С появлением и ростом состоятельного среднего слоя населения покупатели все больше обращали внимание не только на цену, но и на качество, а также ценили личный контакт с производителем. Ремесленники могли гораздо лучше, быстрее и качественнее реагировать на запросы покупателей и заказчиков, чем крупная промышленность, не имевшая еще такого разнообразия продуктов, чтобы заменить ремесленного мастера во всех областях производства. Со временем шла постоянная селекция и приспособление, в ходе которой как крупные, так и мелкие предприятия искали пути взаимодействия для того, чтобы использовать сильные стороны каждого способа производства.

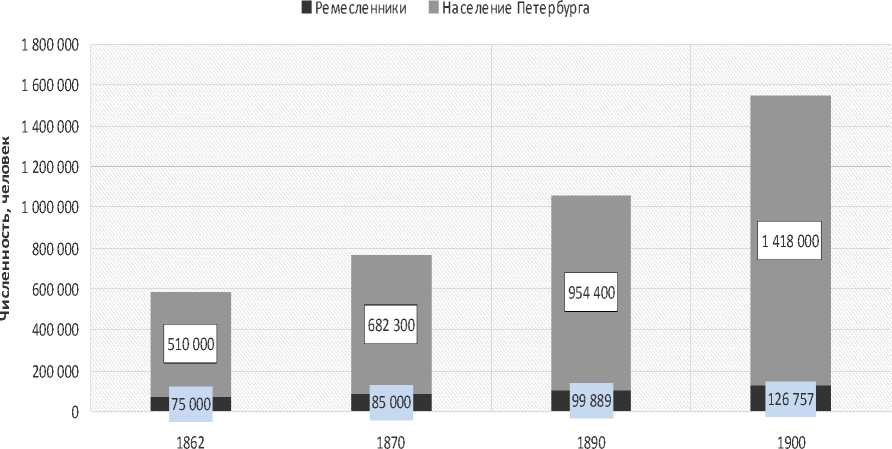

В динамике роста ремесленников в XIX в. наблюдается сокращение их удельного веса к населению более чем на одну треть – с 14,7 % в 1862 г. до 8,9 % в 1900 г. (соответственно в 1870 г. – 12,5 %, 1890 г. – 10,5 %), что можно интерпретировать двояко (рис. 3). С одной стороны, возможно, оно было вызвано увеличением числа крупных промышленных предприятий в некоторых традиционных отраслях ремесленного производства. С другой этот факт несомненно указывает на повышение эффективности и производительности труда в ремесленных мастерских. Средняя величина последних увеличивается в металлообработке, обработке волокнистых материалов и падает в строительных ремеслах, производстве одежды, обуви, продуктов питания [5, S. 557].

Попытаемся проследить предполагаемую взаимосвязь между мировыми (собственно, европейскими и североамериканскими) и российскими экономическими кризисами, с одной стороны, и численностью цеховых ремесленников столицы, с другой. Мы исходим из того, что падение доходов как состоятельных клиентов, так и массы населения, а значит, и его платежеспособности должно было непосредственно сказываться на ремесленниках столицы. На экономические кризисы 1836–1839 гг. и соответственно 1846–1847 гг. в Европе и 1847–1848 гг. в России, как и на последующие, цеховое ремесло реагирует по-разному. Округлим цифры и получим, что с 1834 по 1843 г. число цеховых ремесленников неуклонно снижалось с 27 000 до 15 000 чел., после чего их число выросло до 30 000 в 1848 г., после чего снова упало в кризис 1854–1855 гг. до 28 000 чел. в 1855 г. Возникший негативный паттерн мирово-

ГОДЫ

Рис. 3. Число ремесленников к общей численности населения Санкт-Петербурга, 1862–1900 гг. Fig. 3. The number of artisans to the total population of St. Petersburg, 1862–1900 [5, S. 482-4813]14

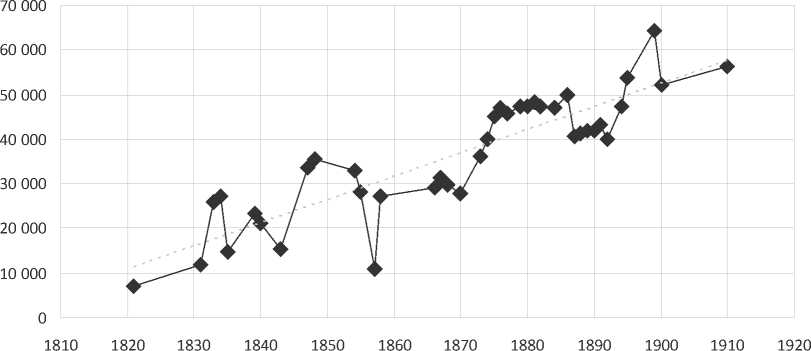

го экономического кризиса и последствий Крымской войны в 1857 г. привел к дальнейшему снижению до 27 000 чел. цеховых в 1858 г. Иными словами, на относительно интенсивные и кратковременные экономические кризисы цеховое ремесло реагирует долгими трендами или волнами понижения и повышения числа ремесленников (рис. 4).

Кризисы в России 1862–1863 гг. и 1867– 1868 гг. показали, что, несмотря на регулярные взлеты и падения, число цеховых при последующем падении, как правило, показывало лучшие показатели по сравнению с прежними временами, что говорило об общей положительной тенденции роста цехового ремесла. Число цеховых выросло в 1866–1867 гг. с 29 269 до 31 306 и упало в 1868 г. до 29 865 чел., что было выше, чем два года назад. Кризисы в России 1872– 1876, 1882–1886, 1890–1891, 1900–1903 и 1907–1908 гг. совпадают с запозданием или опережением с рецессиями в Западной Ев- ропе, связанными со временем так называемой долгой депрессии 1873–1896 гг.: 1874– 1877, 1881–1886, 1891–1892 и 1899–1900 гг.

Обвал 1873 г. на валютных биржах Вены, Будапешта, Филадельфии и Берлина и последовавшая за ним рецессия крупной промышленности, судя по росту числа цеховых, почти никак не сказался на ремесленном производстве. С 36 141 ремесленников в 1873 г. их число стабильно росло до 46 838 в 1876 г. и только в последний год рецессии в 1877 г. незначительно опустилось до 45 703. На их рост не повлияла даже обострившаяся в 1875 г. эпидемия тифа, когда в городе заболели 3 522 чел. Во время трех последующих рецессий число цеховых опускается с 48 167 в 1881 г. до 40 591 в 1887 г., с 43 298 в 1891 г. до 39 979 в 1892 г. и с 64 228 в 1899 г. до 52 075 в 1900 г. Но после всех этих падений цеховое ремесло столицы быстро восстанавливается и продолжает неудержимый рост [5, S. 482–484].

14 Санкт-Петербург. 1703–2003 : Юбилейный статистический сборник / под ред. И. И. Елисеевой и Е. И. Грибовой. – Вып. 2. – СПб. : Судостроение, 2003. – 231 с.

о Число ремесленников российских цехов

Линейный (Число ремесленников российских цехов)

Рис. 4. Число ремесленников российских цехов Петербурга и экономические кризисы в России

Fig. 4. The number of artisans of Russian guilds in St. Petersburg [5, S. 482–484]15

Благодаря чему? Ответ прост – ремесло продолжает «сохранять важное хозяйственное значение в тех отраслях, которые оказались незатронутыми крупным капиталом. Так было не только на протяжении всего XVIII в., но даже еще в начале XX в. Сообразно с этим продолжала существовать почва для развития ремесленных организаций» [3, с. 173].

Если «Капитал» К. Маркса, а вслед за ним и работы В. И. Ленина закрыли тему ремесла для истории развития промышленности, то статья Г. А. Белковского о ремесле в 1899 г. дает новое понимание места ремесла в экономике страны, иной горизонт событий, а значит, и новые перспективы его развития и изучения. Согласно Г. А. Белковскому, «ремеслом называется такая система производства в области обрабатывающей промышленности, когда производитель создает меновые ценности обыкновенно по заказу и на ограниченный местный рынок, при участии лиц, принадлежащих к одинаковому с ним общественному классу». Автор различает в ремесле две «системы производства»: «домашнюю или кустарную» и «фабричную». Автор признает, что «в действительной жизни» существует «ряд промежуточных систем производства, не укладывающихся в определенную схему. Производство может сохранять свой ремесленный характер при работе на чужой стороне или на дому не по заказу, а на запас, с применением машин (моторов разного рода)». И далее автор приходит к выводу, что невозможно «точно разграничить существующие системы производства» из-за чисто механического приема определения «в зависимости от числа занимаемых ими рабочих»16. В России эта граница определялась 16 рабочими.

Ремесленники Петербурга образовывали важную социальную страту в экономической жизни города. Без них промыш- ленное сердце столицы остановилось бы. Вопреки расхожему мнению об упадке ремесла с развитием крупной промышленности в Петербурге наблюдается значительный рост числа ремесленников всех категорий.

Обсуждение

Какой же ответ можно дать на поставленный вопрос, являлись ли цехи закрытой корпорацией или открытым социальным институтом? Он может быть двояким: и да, и нет. Открытым социальным институтом цехи были потому, что допускали членство временноцеховых, т. е. представителей иных сословий. Закрытой корпорацией, так как на протяжении десятилетий пореформенного периода временноцеховые ремесленники не были уравнены в правах с вечноцеховыми, что порождало очаг потенциальных конфликтов и недовольства внутри сословия. Разрешение данной социальной проблемы всецело зависело от доброй воли правительства, которую представители цехового сословия Петербурга транслировали уже в ноябре 1864 г. В этом году будущий ремесленный голова российских цехов Григорий Григорьевич Петровский (1868–1871 гг.) обращался в ремесленном собрании к своим коллегам со словами, коннотированными сознанием социальной справедливости и чувством ответственности перед будущими поколениями, о необходимости уравнения в правах временноцеховых с вечноцеховыми мастерами. Но его слова остались не услышанными правительством, да, возможно, и большинством вечно-цеховых ремесленников [5, S. 147–155, 164–179].

Эти проблемы внутри сословия не особо отражались на росте цеховых ремесленников, в основном за счет временноцеховых. Их число значительно увеличилось с 39 979 в 1892 г. до 60 090 в 1919 г. [3, с. 173; 5, S. 48–484]. Можно предположить, что во время всеобщего общественного подъема после Февральской революции 1917 г. на- блюдалась и активная деятельность в цехах. Возможно, поэтому также, что Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов от 25 ноября 1917 г. мог быть воспринят большинством петроградских ремесленников как устранение несправедливой разницы между временно- и вечноцеховыми. Чем тогда объяснить значительный приток в цехи? Возможно, не является случайным, что К. А. Пажитнов указал эти 60 000 цеховых, когда цехи были уже давно отменены, но, видимо, продолжали существовать еще какое-то время по инерции, с верой мастеров в то, что демократическая революция признает цехи как переходный профессиональный институт к ремесленной палате. Не случайно уничтожение фонда иностранной ремесленной управы Петрограда в начале 1920-х гг. совпало с моментом, когда иллюзий по поводу социальной сущности советской власти и о перспективах развития ремесленной организации как независимого социального-профессионально института уже ни у кого не осталось.

Но если бы удалось продлить жизнь и создать условия для дальнейшего развития ремесленной промышленности с миллионами высококвалифицированных рабочих рук, помещенной после 1917 г. в прокрустово ложе «советской кустарной кооперации», то ответ, как это ни парадоксально, находим в статье из Большой советской энциклопедии: «Ремесло, [как] мелкое ручное производство промышленных изделий, господствовавшее до появления крупной машинной индустрии (а затем частично сохранившееся наряду с нею) […] вместе с развитием техники в рамках различных общественных формаций, принимает различные формы»17. Другими словами, не будь социальной революции 1917 г., и ремесло имело бы все шансы получить современную форму организации, способную обеспечить его дальнейшее развитие и процветание, а значит – создание комфортной городской среды.

Заключение

В начале рассматриваемого периода в эпоху расцвета и наивысшего влияния в правительственных кругах цехи могли, в зависимости от обстоятельств и участников событий, играть роль влиятельной полузакрытой корпорации, особенно после создания состояния (разряда) цеховых Городовым положением 1785 г. После введения Положения об общественном управлении Санкт-Петербурга 1846 г. вечноцеховые мастера очутились в парадоксальной ситуации – попав в более сильную зависимость от правительства, они еще более успешно могли лоббировать свои сословные интересы. Начиная с 1860-х гг. в связи с либерализацией общества и экономики цехи на короткое время приобретают черты более открытого социального института, прежде всего благодаря усилиям старшины Г. Г. Петровского (1868–1871), но с приходом Д. П. Полозова, заменившего последнего после блокады в делах Ремесленной управы из-за нежелания депутатов ремесленного собрания – вечноцеховых мастеров – заседать под его председательством, временноцеховые мастера полностью вытесняются из цехового управления за исключением двух заседателей Ремесленной управы.

Примерно до середины 1870-х гг. основная часть промышленной продукции Петербурга приходилась на ремесло, и лишь с началом интенсивного периода индустриализации продукция крупной промышленности навсегда обгоняет первую. Но это не значит, что ремесло должно было неизбежно вытесняться. Оно переместилось всего лишь на второе место и не потеряло важности для многих отраслей промышленности. Последняя треть XIX в. явилась временем бурного развития и трансформации не только для крупной промышленности, но и для ремесла. Цеховая система ремесла Петербурга, являясь к середине XIX в. наиболее развитой в России, не получает дальнейшего развития после Великих реформ из-за «заморозки» реформы ремесленного сословия со стороны правительства и сохранения многочисленной группы временноцеховых. Но ни о каком «исчезновении» ремесла как формы производства не могло быть и речи, если принять во внимание, что профессиональные городские ремесленники и качество жизни были понятиями неразрывными и взаимодополняющими.

Список литературы Цехи - закрытая корпорация или открытый социальный институт в эпоху индустриализации, XIX - начало XX в.?

- Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. - 2010. - № 2 (70). - С. 3-14.

- Пажитнов К. А. Положение рабочего класса в России. - Л.: Былое, 1924. - Т. 2. - 296 с.

- Пажитнов К. А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма. - M.: Издательство Академии наук СССР, 1952. - 207 с.

- Gestwa K. Proto-Industrialisierung in Russland: Wirtschaft, Herrschaft und Kultur in Ivanovo und Pavlovo, 1741-1932. - Göttingen, 1999. - 679 S.

- Кeller A. Die Handwerker in St. Petersburg. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. - Frankfurt am Main u. a., Peter Lang, 2002. - 601 S.

- Portal R. Die russische Industrie am Vorabend der Bauernbefreiung, in: Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Rußland, hrsg. v. D. Geyer. - Köln, 1975. - S. 133-163.

- Scherer H. Der Aufbruch aus der Mangelgesellschaft. Die Industrialisierung Rußlands unter dem Zarismus (1860-1914). - Giessen Focus-Verl. 1985. - 350 S.

- Share M. The Central Workers' Circle of St. Petersburg, 1889-1894: A Case Study of the "Worker's Intelligentsia". - New York; London, 1987. - 792 p.

- Steffens T. Die Arbeiter von St. Petersburg 1907 bis 1917. Soziale Lage, Organisation und spontaner Protest zwischen zwei Revolutionen. - Freiburg i. Br. 1985. - 164 S.