Целенаправленная тренировка ходьбы в раннем восстановительном периоде у больных с церебральным инсультом (предварительное исследование)

Автор: Скворцов Дмитрий Владимирович, Кауркин Сергей Николаевич, Иванова Галина Евгеньевна, Поляев Борис Борисович, Булатова Мария Анатольевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Параметрами тренировки и воздействия наиболее часто являются скорость ходьбы, длина цикла и частота шага. Более сложные виды селективной тренировки с использованием носимых сенсоров и технологии биологической обратной связи (БОС) применяются гораздо реже в силу их технологической сложности. Цель исследования - изучить возможности применения технологии БОС-тренировки с целенаправленным воздействием на один из базовых параметров, характеризующих симметрию ходьбы, - длительность периода опоры у больных в раннем восстановительном периоде церебрального инсульта. Методы. В исследовании участвовало 12 пациентов, которым был проведен курс БОС-тренировки по гармонизации периода опоры в раннем восстановительном периоде церебрального инсульта в бассейне средней мозговой артерии. Исследовали биомеханику ходьбы в произвольном темпе до и после тренировки. Регистрировали пространственно-временные параметры ходьбы, движения в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах и максимальные амплитуды электромиографии основных групп мышц, ответственных за ходьбу. Использовали также классические клинические шкалы. БОС-тренировка на беговой дорожке состояла из 10 сессий, параметром тренировки являлась длительность периода опоры. Результаты. После проведенного лечения отмечалось достоверное улучшение по клинической шкале «встань и иди» и индекса ходьбы Хаузера. Различия в тренируемом пространственно-временном параметре ходьбы, периоде опоры до и после лечения демонстрируют положительную динамику, но не достигают степени достоверности. Кинематика движений в суставах, наоборот, демонстрирует относительно небольшие, но достоверные изменения. Для тазобедренного сустава динамика параметров отсутствует, т.е. его функция существенно не меняется, и асимметрия по амплитуде сохраняется. Для коленного сустава наибольшая динамика отмечается для основной, маховой амплитуды и ее фазы. Заключение. Целенаправленная БОС-тренировка функции ходьбы по периоду опоры позволяет снижать функциональную асимметрию по данному параметру, а также имеет положительный эффект для других показателей походки.

Бос-тренировка, ранний восстановительный период инсульта, биомеханика ходьбы, длительность периода опоры

Короткий адрес: https://sciup.org/143178085

IDR: 143178085 | DOI: 10.17816/clinpract77334

Текст научной статьи Целенаправленная тренировка ходьбы в раннем восстановительном периоде у больных с церебральным инсультом (предварительное исследование)

Submitted 30.09.2021 Revised 03.11.2021 Published 26.11.2021

частоты инвалидизации, так и длительной утраты трудоспособности [11, 12].

Известны различные малоинвазивные хирургические перкутанные технологии в лечении фасет-синдрома [1, 5, 6, 11], направленные на денервацию (нейротомию) зигапофизарных суставов, в частности путем воздействия на иннервирующий фасеточные суставы нерв Люшка, различными методами — химическими, механическими, термическими (крио- или термодеструкция). Цель данных методик — уменьшить болевую импульсацию от дугоот-ростчатых суставов при дегенеративно-дистрофических и патологических изменениях в них.

Полиморфная клиническая симптоматика, сложная дифференциальная диагностика хронического болевого синдрома предъявляют особые требования к методам интроскопии при дегенеративной патологии позвоночника, что находит свое под- тверждение в ниже представленном клиническом случае.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

О пациенте

Пациент О., 1953 года рождения, поступил в нейрохирургическое отделение Иркутского научного центра хирургии и травматологии (ИНЦХТ) 09.06.2021 с жалобами на интенсивные боли и дискомфорт в пояснично-крестцовом отделе позвоночника справа, возникающие в вертикальном положении и усиливающиеся при наклонах и сгибании-разгибании туловища с периодическим распространением в правую ягодичную область и по задней поверхности бедра.

Объективно . Положение вынужденное: в положение стоя отмечается наклон туловища влево; лежит на левом боку, поясничный лордоз сглажен. Интенсивность болевого синдрома уменьшается при

фиксации поясничного отдела позвоночника ортопедическим корсетом. Повороты и наклоны вызывают усиление локальных болей в поясничном отделе позвоночника и ограничивают активные движения.

Локальный статус. Пальпаторно определяется резкая болезненность паравертебрально в проекции дугоотростчатых суставов справа и усиливается при надавливании с распространением болей в область пояснично-крестцового сочленения и правую ягодичную область. Определяются антал-гический левосторонний сколиоз с напряжением паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника и сглаженность поясничного лордоза. Симптомы натяжения нижних конечностей не вы- явлены. Нагрузочные провокационные тесты Асеведо и Кемпа положительны [5]. Пациент оценил интенсивность болевого синдрома по визуальноаналоговой шкале (ВАШ) в 8 баллов.

Лабораторная и инструментальная диагностика

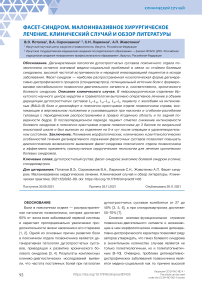

Исследование поясничного отдела позвоночника методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) не выявило компрессии невральных структур позвоночного канала и признаков фораминального стеноза (рис. 1). Определяются дегенеративно-дистрофические изменения в дугоотростчатых суставах: суставные щели неравномерной ширины, замыкательные пластинки неровные, склерозировны. Спондилоар-троз больше выражен справа на уровне LIII–LIV.

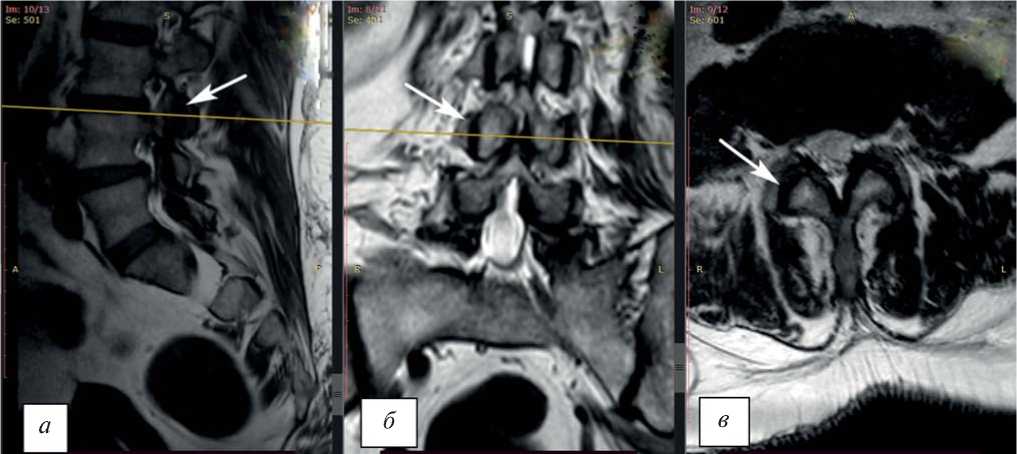

По результатам исследования поясничного отдела позвоночника методом мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) выявлены дегенеративно-дистрофические изменения (рис. 2).

Диагноз: Дорсопатия. Спондилез более выраженный на уровне LIII–LIV («вакуум-эффект», люм-балгия, люмбоишиалгический и мышечно-тони- ческий синдромы, что соответствует IV степени по классификации D. Weishaupt). Фасет-синдром. Стойкий болевой и мышечно-тонический синдром.

Оперативное лечение

После подтверждения диагноза пациенту выполнена диагностическая блокада зигапофизар-ного сустава LIII–LIV справа под рентген-контролем

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника: а — Т1-взвешенное изображение в сагиттальной проекции (гипоинтенсивный сигнал суставной щели гипертрофированных дугоотростчатых суставов LIII–LIV, стрелка); б — Т2-взвешенное изображение во фронтальной проекции (гипоинтенсивный сигнал суставной щели гипертрофированных дугоотростчатых суставов LIII–LIV, стрелка); в — Т1-взвешенное изображение в аксиальной проекции (гипоинтенсивный сигнал суставной щели гипертрофированных дугоотростчатых суставов LIII–LIV, стрелка). Тяжесть дегенеративных изменений в зигапофизарном суставе LIII–LIV справа соответствует IV степени по классификации A. Fujiwara.

Fig. 1. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine: а — a T1-weighted image in the sagittal projection (a hypointensive signal of the articular gap of hypertrophied LIII–LIV arch-process joints, arrow); б — a T2-weighted image in the frontal projection (a hypointensive signal of the articular gap of the hypertrophied LIII–LIV arch–process joints, arrow); в — a T1-weighted image in the axial projection (hypointensive signal of the articular gap of the hypertrophied LIII–LIV archprocess joints, arrow). The severity of degenerative changes in the zygapophyseal LIII–LIV joint on the right corresponds to the IV degree according to A. Fujiwara’s classification.

Том 12 № 4

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника: а — аксиальная проекция; б — фронтальная проекция; в — сагитальная проекция. Стрелками указан гипертрофированный дугоот-ростчатый сустав LIII–LIV справа с явлением «вакуум-эффекта».

Fig. 2. Multispiral computed tomography of the lumbar spine: а — axial projection; б — frontal projection; в — sagittal projection. The arrows indicate the hypertrophied zygapophyseal LIII–LIV joint on the right with the phenomenon of the “vacuum effect”.

с использованием электронно-оптического преобразователя компании Siemens (Германия). Блокада проведена с применением анестетика ропивакаина (5 мг/1 мл, 10 мл) и суспензии для инъекций Кена-лог (40 мг/мл, 1 мл). Болевой синдром в поясничном отделе позвоночника был купирован в течение 24 ч; интенсивность боли по ВАШ оценена пациентом в 1 балл. Пальпаторно: паравертебрально в проекции дугоотростчатых суставов справа триггерные точки не определяются.

Рекомендовано оперативное лечение в объеме дерецепции дугоотростчатых суставов LII–LIII, LIII–LIV, LIV–LV справа.

Показания:

-

1) боль в поясничном отделе позвоночника или нерадикулярная продолжительностью не менее 3 мес;

-

2) отсутствие доказательств дискогенной этиологии боли;

-

3) положительный эффект на диагностические блокады со стандартным критерием снятия боли 75 или 80%.

Абсолютные противопоказания:

-

1) отказ пациента от лазерной нейротомии;

-

2) наркотическая зависимость или психические расстройства пациента;

-

3) инфекционные заболевания кожи в месте манипуляции;

-

4) соматические и системные заболевания в стадии декомпенсации;

-

5) отрицательный ответ на диагностическую блокаду.

Относительные противопоказания:

-

1) возраст пациента старше 75 лет;

-

2) коагулопатия (МНО >1,5 и количество тромбоцитов <50 x 10 3 ) у пациентов на фоне антикоагулянтной терапии, при невозможности ее отменить на период до 3–7 дней.

Ход операции (11.06.2021). После обработки операционного поля под местной инфильтрационной анестезией раствором новокаина 0,25% в дозе 20,0 мл, в положении больного на животе, в проекции остистых отростков LIII, LIV и LV, отступя на 6,5 см правее и латеральнее средней линии, из заднебокового доступа произведены проколы кожи и подкожной клетчатки в трех точках — до задних структур LIII, LIV, LV поясничных позвонков к основанию поперечного отростка в проекции соединения его с верхним суставным отростком. Под контролем электронно-оптического преобразователя проведена установка игл в проекции фасеточных суставов LII–LIII, LIII–LIV и LIV–LV, соответствующей точке «scotty dog»*. Фасеточный сустав иннерви-

руется медиальной порцией задней ветви спинномозгового нерва, расположенной в дорсальной части корня поперечного отростка нижнего позвонка, и является ключевой точкой для нейротомии при фасет-синдроме [13]. В процедуре применяли диодный лазер «АЛОД-01» с длиной волны 810–1061 нм (сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ40.В21418; регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10343 от 18.03.2011; изготовитель ООО «АЛКОМ Медика», Россия). После установки игл в контрольные точки в их просвет введено 0,5 мл раствора лидокаина и установлено оптоволокно на 1 мм глубже среза иглы. Проведена дерецепция дугоотростчатых суставов в импульсном режиме (продолжительность импульса 0,5 сек с 0,3-секундным перерывом; 3 серии импульсов по 10 в серии; мощность 5,0; 5,5; 6,0 Вт). После завершения процедуры иглы с оптическим волокном последовательно удалены. Наложена асептическая повязка.

Динамика и исходы

В послеоперационном периоде пациент отметил снижение интенсивности болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника до 3 баллов по ВАШ. Выписан из отделения в удовлетворительном состоянии на 5-е сут после дерецепции фасеточных суставов LII–LIII, LIII–LIV, LIV–LV справа.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время остается открытым вопрос о взаимосвязи локальных структурных изменений в дугоотростчатых суставах и других анатомических единицах позвоночно-двигательного сегмента с клинико-неврологическими проявлениями заболевания [13, 14], что затрудняет и сдерживает возможность раскрытия механизмов патогенеза болевого синдрома при дегенеративных заболеваниях позвоночника [15, 16]. Деформация дугоотростча-тых суставов и морфологические изменения в них обусловливают развитие спондилолистеза, нарушения тропизма фасеточных суставов, а в ряде случаев сакрализацию нижнего поясничного сегмента [8]. Рентгенологические исследования у пациентов с поясничным спондилолистезом выявляют «вакуум-феномен» в дугоотростчатых суставах и являются исходом дегидратации и потери эластичности окружающими тканями [8].

Проведенные исследования позволили выявить связь между наличием вакуумного феномена и нестабильностью в позвоночно-двигательном сегменте поясничного отдела позвоночника у пациентов с дегенеративным поражением дугоотрост-чатых суставов. Доказано, что наличие газа в полости сустава, выявленного на КТ-изображениях, свидетельствует о сегментарной нестабильности [17–19]. Другими словами, дегенеративные изменения в дугоотростчатых суставах являются потенциальным фактором развития нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте, усугубляя болевой синдром и утяжеляя состояние пациента [8, 20]. Слабость связочно-капсулярного аппарата дугоотростчатых суставов нередко сопровождается рефлекторным мышечно-тоническим и болевым синдромом вследствие нестабильности позвоночно-двигательного сегмента. Нестабильность сустава и его перегрузка стимулируют механизмы, которые индуцируют катаболическую фазу деградации и дегенерации суставного хряща [22–24].

Морфологические изменения в дугоотрост-чатых суставах с перестройкой клеточной микроархитектоники находятся и во взаимосвязи с тяжестью дегенерации межпозвонкового диска. Изменение толщины суставного хряща, склерозирование и нарушение взаимоотношений между хрящевыми и костными структурами фасеточного сустава обусловливают нарушение функции сустава и, как исход, анкилозирование [19, 21]. Все описанные выше морфологические изменения в дуго-отростчатых суставах являются одной из частых причин болей в позвоночнике. Болевой синдром может быть вызван асептическим воспалением в спинномозговых корешках и ганглиях вследствие их компрессии в латеральных карманах и фораминальных отверстиях при спондилоартрозах, что нередко и является морфологическим субстратом боли. Компрессия корешка возникает при формировании остеофитов, гипертрофии фасеточных суставов с его капсулой, выпота в суставах с капсулярным отеком или образованием синовиальных кист [19, 21].

В течение последних десятилетий изучены и внедрены в клиническую практику диагностические признаки патологии дугоотростчатых суставов при визуализационных методах исследований (МРТ и МСКТ). Степень тяжести дегенеративных изменений в дугоотростчатых суставах отражена в МРТ-классификации A. Fujiwara [25]:

-

• I степень: отсутствие гипертрофии дугоотрост-чатых суставов с гипоинтенсивным сигналом в режимах Т1 и Т2;

-

• II степень: отсутствие гипертрофии дугоотрост-чатых суставов с гипоинтенсивным сигналом в режиме Т1 и гиперинтенсивным сигналом в режиме Т2;

-

• III степень: отсутствие гипертрофии дугоотрост-чатых суставов с гиперинтенсивным сигналом в режиме Т1 и/или гиперинтенсивным сигналом в режиме Т2;

-

• IV степень: гипертрофия дугоотростчатых суставов с гипоинтенсивным сигналом в режимах Т1 и Т2.

Для объективизации выраженности артроза ду-гоотростчатых суставов используется МСКТ-клас-сификация D. Weishaupt и соавт. на основе градации артропатии [26]:

-

• I степень (нормальная): нет сужения суставной щели (2 мм и более); нет остеофитов или возможны мелкие остеофиты; отсутствие гипертрофии фасеточного сустава; нет склероза; нет субхондральных эрозий; нет субхондральных кист; отсутствует «вакуум-эффект»;

-

• II степень (суставная щель 1–2 мм): наличие мелких остеофитов и/или легкая гипертрофия дугоотростчатого сустава; нет субхондральных эрозий; нет субхондральных кист; нет «вакуум-эффекта»;

-

• III степень (суставная щель ≤1 мм): умеренные остеофиты; умеренная гипертрофия суставного отростка; умеренные субхондральные эрозии; субхондральные кисты; явление «вакуум-эффекта»;

-

• IV степень (не определяется суставная щель): крупные остеофиты; выраженная гипертрофия дугоотростчатого сустава; выраженные эрозии суставов; выраженные субхондральные кисты; явление «вакуум-эффекта».

И все же связь между дегенеративными изменениями в дугоотростчатых суставах и болью в поясничном отделе позвоночника остается неясной и является предметом постоянных дискуссий [13, 27–29]. При отборе пациентов для хирургического лечения необходимо учитывать корреляцию клинических и интроскопических признаков, таких как спондилоартроз III–IV степени с «вакуум-эффектом» в дугоотростчатых суставах (последнее будет более эффективно и долговременно при соответствии боли выявленным признакам). Лазерное воздействие обеспечивает смягчение боли за счет невролиза фасеточных нервов (медиальной ветви заднего корешка) с прерыванием болевого сигнала, исходящего от дугоотростча-тых суставов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понимание морфологических, клинических и рентгенологических особенностей течения дегенеративного поражения фасеточных суставов позволяет повысить диагностические возможности выявления фасет-синдрома поясничного отдела позвоночника и эффективно применять транскутанные хирургические технологии для лечения хронических болевых синдромов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. В.Э. Потапов — лечение и обследование пациента, проведение хирургической процедуры; В.А. Сороковиков — научное редактирование и утверждение рукописи для публикации; С.Н. Ларионов — обсуждение результатов исследования, написание текста статьи; А.П. Животенко — поисково-аналитическая работа, написание текста статьи. Авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).

Author contribution. V.E. Potapov — examination and treatment of the patient, performing the surgical procedure; V.A. Sorokovikov — scientific editing and approval of the manuscript for publication; S.N. Lario nov — discussion of the research results, manuscript writing; A.P. Zhivotenko — literature search and analysis, manuscript writing. The authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.

Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.

Список литературы Целенаправленная тренировка ходьбы в раннем восстановительном периоде у больных с церебральным инсультом (предварительное исследование)

- Chamorro-Moriana G, José Moreno A, Sevillano H. Technology-based feedback and its efficacy in improving gait parameters in patients with abnormal gait: a systematic review. Sensors (Basel). 2018;18(1):142. doi: 10.3390/s18010142

- Gordt K, Gerhardy T, Najafi B, Schwenk M. Effects of wearable sensor-based balance and gait training on balance, gait, and functional performance in healthy and patient populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Gerontology. 2018;64:74-89. doi: 10.1159/000481454

- Spencer J, Wolf SL, Kesar TM. Biofeedback for post-stroke gait retraining: a review of current evidence and future research directions in the context of emerging technologies. Front Neurol. 2021;12:637199. doi: 10.3389/fneur.2021.637199

- Ma CZ, Zheng YP, Lee WC. Changes in gait and plantar foot loading upon using vibrotactile wearable biofeedback system in patients with stroke. Top Stroke Rehabil. 2018;25(1):20-27.

- Boudarham J, Roche N, Pradon D, et al. Variations in kinematics during clinical gait analysis in stroke patients. PLoS One. 2013;8(6):e66421. doi: 10.1371/journal.pone.0066421

- Chantraine F, Filipetti P, Schreiber C, et al. Proposition of a classification of adult patients with hemiparesis in chronic phase. PLoS One. 2016;11 (6):e0156726. doi: 10.1371/journal.pone.0156726

- Wang Y, Mukaino M, Ohtsuka K, et al. Gait characteristics of post-stroke hemiparetic patients with different walking speeds. Int J Rehabil Res. 2020;43(1):69-75. doi: 10.1097/MRR.0000000000000391

- Schenck C, Kesar TM. Effects of unilateral real-time biofeedback on propulsive forces during gait. JNeuroengRehabil. 2017; 14:52. doi: 10.1186/s12984-017-0252-z

- Genthe K, Schenck C, Eicholtz S, et al. Effects of real-time gait biofeedback on paretic propulsion and gait biomechanics in individuals post-stroke. Top Stroke Rehabil. 2018;25(3):186-193. doi: 10.1080/10749357.2018.1436384

- Begg R, Galea MP, James L, et al. Real-time foot clearance biofeedback to assist gait rehabilitation following stroke: a randomized controlled trial protocol. Trials. 2019;20:317. doi: 10.1186/s13063-019-3404-6

- Bowman T, Gervasoni E, Arienti C, et al. Wearable devices for biofeedback rehabilitation: a systematic review and meta-analysis to design application rules and estimate the effectiveness on balance and gait outcomes in neurological diseases. Sensors (Basel). 2021;21(10):3444. doi: 10.3390/s21103444

- Druzbicki M, Przysada G, Guzik A, et al. The efficacy of gait training using a body weight support treadmill and visual biofeedback in patients with subacute stroke: a randomized controlled trial. Biomed Res Int. 2018;2018:3812602. doi: 10.1155/2018/3812602

- Druzbicki M, Guzik A, Przysada G, et al. Changes in gait symmetry after training on a treadmill with biofeedback in chronic stroke patients: a 6-month follow-up from a randomized controlled trial. Med Sci Monit. 2016;22:4859-4868. doi: 10.12659/MSM.898420

- Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Physical therapy. 2000;80(9):896-903. doi: 10.1093/ptj/80.9.896

- Hauser SL, Dawson DM, Lehrich JR, et al. Intensive immunosuppression in progressive multiple sclerosis. A randomized, threearm study of high-dose intravenous cyclophosphamide, plasma exchange, and ACTH. N Engl J Med. 1983;308(4): 173-180.

- Супонева Н.А., Юсупова Д.Г., Зимин А.А., и др. Валидация шкалы баланса Берга в России // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021. Т. 13, № 3. Р. 12-18. [Suponeva NA, Yusupova DG, Zimin AA, et al. Validation of the Berg balance scale in Russia. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics. 2021; 13(3):12-18. (In Russ).] doi: 10.14412/2074-2711-2021-3-12-18

- Bohannon RW. Objective measures. Phys Ther. 1989;69(7): 590-593. doi: 10.1093/ptj/69.7.590

- Hermens HJ, Freriks B, Disselhorst-Klug C, Rau G. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. J ElectromyogrKinesiol. 2000;10:361-374.

- Нейрософт. Официальный сайт. Реабилитация ходьбы (тренажер ходьбы с биологической обратной связью Стэдис). Обзор. [Neurosoft. Official website. Walking rehabilitation (walking simulator with biofeedback Stadis). Review. (In Russ).] Режим доступа: https://neurosoft.com/ru/catalog/gait-assessment/steadys_ rehabilitation. Дата обращения: 15.10.2021.

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабиломет-рия. Москва, 2007. 640 с. [Skvortsov DV. Diagnostics of motor pathology by instrumental methods: gait analysis, stabilometry. Moscow; 2007. 640 p. (In Russ).]

- Jonsdottir J, Cattaneo D, Recalcati M, et al. Task-oriented biofeedback to improve gait in individuals with chronic stroke: motor learning approach. Neurorehabilitation Neural Repair. 2010;24: 478-485. doi: 10.1177/1545968309355986