Целостность растений в индивидуальном развитии на примере табака (Nicotiana tabacum L.)

Автор: Шпаков А.Э., Дробышев В.В.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (174), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема целостности в биологии представляет собой классическую фундаментальную проблему, значение которой можно проиллюстрировать на примерах таких основополагающих областей биологии, как теория вида, теория наследственности, теория индивидуального развития. Целью работы является выявление фактора, объединяющего и упорядочивающего процессы морфогенеза в ходе индивидуального развития растений, на примере табака. Работа представляет собой специально спланированный полевой эксперимент, осуществлённый для проверки гипотезы о том, что генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим всё многообразие процессов, протекающих в ходе индивидуального развития табака, является его временная организация. Материалом исследования послужили две линии табака заведомо различного происхождения - потомства индивидуальных растений, полученных путём самоопыления. Учёту в течение всего периода вегетации подлежали показатели прироста выделенных морфологических признаков за периоды прохождения растениями трёх различных феноинтервалов (пластохронов) вегетативного и генеративного периодов развития табака. Полученные полевые экспериментальные данные с применением конфирматорного факторного анализа в модели с латентными переменными подтвердили два следствия из выдвинутой гипотезы: 1) в одном сорте развитие различных частей растений в пределах заданных феноинтервалов пропорционально друг другу; 2) у разных сортов развитие различных частей растений относительно заданных феноинтервалов сортоспецифично. Установлено, что генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим все разнообразные процессы индивидуального развития табака, является его пространственно-временная организация (хронотоп), предполагающая наличие у растений собственной шкалы времени, относительно которой все наблюдаемые параметры различных процессов, протекающих в организме на разных уровнях, изменяются одинаково, т.е. коррелируют друг с другом и все вместе - с хронотопом. Таким образом, хронотоп является объективным показателем целостности и определяет самотождественность естественных организменных систем. Отдельные элементы и процессы, происходящие в организме, несомненно, связаны между собой, однако все они задаются целостностью, практическое исследование которой открывает возможность описания и оценки хронотопа как пространственно-временной организации системы.

Табак, фенологический тип, факторный анализ, мофогенез, генетика, самотождественность, хронотоп

Короткий адрес: https://sciup.org/142214687

IDR: 142214687 | УДК: 575.581.5 | DOI: 10.25230/2412-608X-2018-2-174-29-40

Текст научной статьи Целостность растений в индивидуальном развитии на примере табака (Nicotiana tabacum L.)

Введение. Проблема целостности в биологии представляет собой классическую фундаментальную проблему, значение которой можно проиллюстрировать на примерах таких основополагающих областей биологии, как теория вида, теория наследственности, теория индивидуального развития.

История развития теории вида, начиная с работ Д. Рея, насчитывает более 300 лет. Так, ещё в 30-е годы XIX века проблема реальности биологического вида как явления природы не была решена. Только благодаря работам В.Л. Комарова, И.К. Печёского и Н.И. Вавилова вид (или как его тогда называли «линнеевский» вид) был представлен как система, как объективно существующая форма организации жизни [1].

Обширные исследования различных сельскохозяйственных культур привели к пониманию вида как сложной системы, т.е. целого, состоящего из связанных друг с другом частей. Для видов характерен не только сборный характер, но и определённая правильность в процессах формообразования, определённые закономерности, по которым происходит образование сортов и разновидностей. По словам Н.И. Вавилова: «Виды, с которыми имеет дело современный ботаник, возникают в пространстве и во времени; без учёта этих факторов даже углублённое на основе гибридологического анализа знание не полно и не точно» [2].

Проблема целостности как предмет генетических и селекционных исследований выявлена и разработана в трудах С.С. Четверикова и его учеников (Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.К. Беляев и др.) [3]. Ими созданы концепции о генотипической среде и о генотипической конституции, в контексте которых проявления генов, т.е. контролируемые ими признаки, представляют собой результат многообразного взаимодействия всех генов, составляющих генотип организма. Таким образом, по словам С.С. Четверикова, отпало представление о мозаичности строения организма из отдельных независимых признаков, обусловленных отдельными же независимыми генами [4].

Н.В. Тимофеев-Ресовский видел значение генотипической конституции, во-первых, в частичной зависимости генов друг от друга при их проявлении и, в связи с этим, в наследственном предрасположении к определённой форме фенотипического проявления наследственных признаков; во-вторых, в наследственном предрасположении к внешним воздействиям (болезни, яды, температура, и др.); в-третьих, в том, что в определённой наследственной конституции может присутствовать наследственный признак или признаки, которые не как гены, а чисто фенотипически, как признаки, могут оказывать влияние на проявление ря- да наследственных и ненаследственных признаков [5].

Н.К. Беляев в своих генетико-селекционных исследованиях тутового шелкопряда выявил сопряжённость селекционно значимых признаков и установил, что отбор по одному признаку, сопряжённому с таким конституциональным признаком, как вольтинность (число генераций за сезон), изменяет породу по всему комплексу коррелированных признаков. Совокупность данных генетических и селекционных признаков, систематики и механики развития позволила выявить существование определённой направленности изменчивости у тутового шелкопряда, существование определённых параметров сдвига – каналов изменчивости. Подобные каналы изменчивости свойственны самым разным видам организмов. Селекционные сдвиги легче всего совершаются в направлении этих каналов, в то время как ведение селекции вне этих каналов разрывает имеющиеся корреляции и результаты даются с большим трудом. Выявленная сопряжённость изменчивости хозяйственно ценных признаков у тутового шелкопряда изменила представления о породах животных и сортах растений, установив, что они представляют собой целостные динамичные системы, быстро реагирующие на отбор согласованными изменениями всей системы характеристик в целом. Представление классической генетики о породах и сортах как об относительно стабильных явлениях дополнено представлениями о них как о динамических лабильных процессах [3]. Работы московской школы генетики, созданной С.С. Четвериковым, стали отправным этапом применения системного подхода и практического использования системного анализа в конкретных экспериментальных исследованиях. Системный анализ представляет собой анализ комплекса коррелированных признаков. Его применение позволило успешно развить целый ряд направлений популяционной генетики и генетических основ селекции [6; 7; 8; 9; 10].

Несмотря на многочисленные успехи в области генетики и биологии индивидуального развития, ещё очень мало известно о том, что представляет собой программа развития организма. Развитие не сводится к развёртыванию последовательных цепей молекулярных событий и метаболических циклов – оно проявляется также в формообразовательных процессах, в становлении специализированных органов и тканей. Эти органы и ткани у каждого вида организмов имеют свою специфическую форму. В целом организм развивается целесообразно: весь цикл индивидуального развития подчинён одной задаче – обрести некую дефинитивную форму. До сих пор практически ничего не известно о том, связана ли реализация наследственной информации, заключённой в ДНК и проявляющейся в последовательном синтезе различных органических веществ, со становлением специфической формы или нет. Для разных организмов можно описать стадии их химического развития и стадии их морфологического развития, можно однозначно сопоставить эти стадии: определённой фазе химических изменений всегда будет соответствовать определённая стадия формообразования. По химической характеристике зародыша можно определить, какую форму он имеет в данный момент, и наоборот. Но причинной связи между этими двумя рядами процессов не установлено и неизвестно, будет ли она установлена вообще. Необъ-яснённость связи между реализацией наследственной информации на молекулярном уровне, с одной стороны, и процессами морфогенеза, с другой, – реальная трудность генетики развития. Молекулярный и генетический «языки» остаются пока что полностью автономи-зированными, несмотря на то, что они более или менее эффективны в своих областях. Это означает, что в современной биологии отсутствует метод, позволяющий описать индивидуальное развитие как гармоничный, единый и целостный процесс [11].

Целостность биологических объектов различного уровня организации означает, в том числе, что поведение и развитие отдельных элементов и характеристик биологических систем являются производными целостности этих систем как универсального свойства организации жизни. Разнообразные по силе и форме связи между признаками, свойствами и элементами есть опосредованное выражение их обусловленности целостностью самой системы. В этом смысле понятно, например, почему верхушка побега тоти-потентна и почти не зависит от остального растения, несмотря на его пространственное единство. Можно предположить, что и механизмы дифференциации клеток, тканей и органов определены не на уровне отдельных веществ и структур, но на уровне организма в целом.

Онтогенез – процесс становления целостности организма. Основным предметом исследования индивидуального развития, таким образом, являются интегрирующие факторы развития, т.е. то, что объединяет части в единое целое и подчиняет их ему. Регуляция биологических систем на надгенных уровнях организации представляет собой предмет современной эпигенетики. Эпигенетические исследования направлены на выявление и контроль генотипических и экологических корреляций в комплексе компонент продуктивности, динамики лимитирующих факторов среды в индивидуальном развитии [12]. Актуальность этих направлений как путей развития теоретических основ селекции показал ещё Н.И. Вавилов: «Необходимо подходить к организму с учётом всей сложности комплекса признаков и свойств органов и их функций, их взаимоотношения со средой в развитии» [13]. Любой организм – не сумма, а система, т.е. сложная соподчинённая взаимосвязь частей, дающая в своих противоречивых тенденциях, в своём непрерывном движении высшее единство – развивающуюся организацию [14]. 32

Целостность биологических систем различного уровня организации как фундаментальная биологическая проблема должна быть приведена к своему практическому, экспериментальному разрешению. Во-первых, это означает выявление количественных критериев целостности, обеспечивающих различение целостных биологических объектов различного уровня организации: растения внутри популяций, популяции внутри видов, виды между собой и др. Во-вторых, создание методов прогнозирования поведения отдельных элементов и характеристик биологических систем на основе количественной оценки их целостности как универсального свойства организации жизни.

Одним из аспектов проблемы целостности является оценка самотождествен-ности биологических систем. Самотож-дественность означает, что в разных обстоятельствах, на разных этапах развития мы имеем дело с одним и тем же объектом, явлением или процессом. Меняться может лишь то, что при этом остаётся самим собой, т.е. в чём-то главном не меняется. Самотождественность отражает целостность индивидуального развития растительных организмов как в пространстве, так и во времени.

В своём развитии растения проходят чреду фенологических фаз, характеризуемых соответствующими фенологическими признаками. Исследования структуры изменчивости комплекса фенологических признаков в коллекции сортов табака позволили выявить независимость генетической детерминации вегетативного и генеративного периодов развития табачных растений. Формализация понятий «фенологический тип», «генотип» и «генетическая программа» с последующим логическим анализом их соотношений показала, что интерпретация генетической программы как единого алгоритма регуляции работы генотипа в течение всей жизни растений является недостаточной для решения проблемы реализации наследственной информации в индивидуальном развитии. Правильнее говорить об «онтогенетической программе» в том смысле, что не только генотип определяет фенологический тип, но и сама динамика развития растения, непосредственно связанная с лимитирующими факторами среды, оказывает влияние на регуляцию генетических процессов [10].

О том, что фенотипическая изменчивость живых организмов и особенности их индивидуального развития определяются не только генотипом, взаимодействующим со средой, в отечественной генетике известно со времён работ Б.Л. Ас-таурова. Изучение неполного проявления мутации “tetraptera” у D. Мelanogaster выявило существование самостоятельной изменчивости, не сводимой только к наследственному и средовому влиянию. Изменчивость, обусловленная флуктуацией морфогенетических процессов, была названа «онтогенетический шум» [3].

Онтогенез – это упорядоченное единство последовательно чередующихся состояний целостности организма, позволяющее наблюдать факт его самотожде-ственности во времени. Фундаментальной биологической проблемой является выявление существенных, главных факторов, определяющих тождество организма с самим собой в интервалах меняющихся внешних условий [15]. Конституциональные признаки (такие как фенологический тип) представляют собой сложные процессы, развивающиеся во времени в тесном взаимодействии с меняющимися в течение суток, недель, месяцев лимитирующими факторами внешней среды. Реализация этих процессов происходит на фоне дифференциальной активности генов в разных фазах развития растений [16].

Независимость генетической детерминации вегетативного и генеративного периодов развития табака означает, что ни генотип, ни генетическая программа не представляют собой фактора, определяющего самотождественность организма.

Динамика развития растений, выраженная в виде системы меняющихся во времени фенологических состояний отражает единый функциональный ритм развития организма, который и можно рассматривать в качестве главного фактора, обеспечивающего его целостность. Это предположение вполне согласуется с тем очевидным фактом, что целостность организма можно формализовать и продуктивно изучать только в его развитии во времени. Реальными элементами системы, задаваемыми на объекте, через которые можно предпринять попытку изучить этот объект в его целостности, в большей степени являются динамично протекающие в нём процессы, нежели его структурные элементы и характеризующие их признаки.

В учебнике по физиологии А.А. Ухтомский отмечал, что организм в своём фактическом течении есть множество органов и механизмов, которые всё время, в каждый данный момент делаются объединённым механизмом для своих очередных достижений. Многие же противоречия в понимании жизни организма возникают от привычки рассматривать его статично – вне времени [18]. Целостность объекта, в том числе и живого организма, можно характеризовать, формализовать и продуктивно изучать только во времени.

Временная организация означает наличие у растений единого темпа развития разнообразных процессов, протекающих в организме на различных уровнях относительно собственной шкалы времени, что проявляется в согласованности изменения наблюдаемых параметров указанных процессов относительно физического времени. Отрезок физического времени между соответствующими стадиями развития растений называют «феноинтервалом» или «пластохроном» [19].

Существование особой временной организации живых систем означает соответствующую динамику структуры организма, т.е. его пространственных характеристик. Морфологические признаки и другие показатели различных структурных уровней представляют собой характеристики пространственной организации растений. Рассматривая динамику этих характеристик в шкале собственного био-33

логического времени растения табака и учитывая при этом неразрывную связь времени и пространства, следует говорить не просто о его временной организации, но об особой структуре пространства-времени. Такую пространственно-временную организацию живых систем в контексте исследований по физиологии развития А.А. Ухтомский определил понятием «хронотоп» [18].

В нашей работе осуществлена проверка гипотезы о том, что генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим многообразные процессы индивидуального развития растений-самоопылителей, является их пространственно-временная организация. Справедливость этой гипотезы может быть установлена прямой экспериментальной проверкой двух её возможных следствий: 1) в одном сорте развитие различных частей растений в пределах заданных пластохронов пропорционально друг другу; 2) у разных сортов развитие различных частей растений относительно заданных пластохронов сортоспецифично.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили две линии табака заведомо различного происхождения (Остролист и № 108) – потомства индивидуальных растений, полученных путём самоопыления.

Линия Остролист получена на основе сортотипа Остролист. Позднеспелая. Тип табачного сырья – скелетный. Этот сор-тотип создан в Советском Союзе во Всесоюзном институте табака и махорки (г. Краснодар).

Линия № 108 выделена в потомстве от скрещивания (Venki Hercegovac × Басма) × Дюбек. Раннеспелая. Тип табачного сырья – ароматичный. Родительские сорта линии № 108 относятся к трём различным сортотипам: Герцеговина, Басма (происхождение – Балканы) и Дюбек (происхождение – Крым). По существующей классификации к скороспелым относят сорта с продолжительностью вегетации 61–90 дней, к среднеспелым – 91–120, к позднеспелым – 120–150 дней [20].

Выбор признаков определён целью работы, основной гипотезой, ориентирован на простоту и точность учёта в полевых условиях. Детерминация фенологического типа табака двумя независимыми генетическими системами означает, в контексте нашего исследования, что для описания временной организации жизни растений необходимо выделить фенологические признаки, отражающие динамику как вегетативного, так и генеративного периодов развития.

Результаты исследований. Вегетационный период развития характеризован отрезком времени от даты, когда 15-й по порядку закладки лист отдельного растения достигал размера 150 х 65 мм (фаза τ 1 ), до даты, когда тех же размеров достигал 16-й лист (фаза τ 2 ). Генеративный период характеризован двумя отрезками времени: 1) от фенодаты бутонизация до фенодаты начало цветения; 2) от фенодаты начало цветения до фенодаты начало созревания коробочек. Морфологические признаки, измеренные во время прохождения растениями отмеченных фенодат, представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что динамика морфологических признаков, характеризующих развитие различных частей растений табака, описана относительно трёх заданных пластохронов: dτ = τ 2 – τ 1 ; dt = t 2 – t 1 ; dT = T – t 2 . В каждой из двух линий описано по 100 растений. Наблюдения за прохождением растениями фенодат, а также за динамикой выделенных морфологических признаков проведены в течение всей вегетации: от одновременной посадки рассады в поле до начала созревания коробочек.

Анализ полученных полевых экспериментальных данных осуществлён с применением конфирматорного (подтверждающего) факторного анализа в модели с латентными переменными. Этот вариант факторного анализа более всего сообразен задачам нашего исследования.

Таблица 1

Морфологические признаки, измеренные по наступлению фенодат, характеризующих различные стадии развития табачных растений

|

Фенодата |

Морфологический признак |

|

|

τ 1 |

Достижение 15-м по порядку закладки листом размера 150 × 65 мм |

Высота растения (H 1) Длина 14-го листа (A 14) Ширина 14-го листа (B 14) Длина 17-го листа (A 17) Ширина 17-го листа (B 17) |

|

τ 2 |

Достижение 16-м по порядку закладки листом размера 150 × 65 мм |

Высота растения (H 2) Длина 14-го листа (A'14) Ширина 14-го листа (B'14) Длина 17-го листа (A'17) Ширина 17-го листа (B'17) |

|

t 1 |

Бутонизация |

Высота растения (h 1) Длина 9-го листа (a 9) Ширина 9-го листа (b 9) Длина 10-го листа (a 10) Ширина 10-го листа (b 10) |

|

t2 |

Начало цветения |

Высота растения (h 2) Длина 9-го листа (a'9) Ширина 9-го листа (b'9) Длина 10-го листа (a'10) Ширина 10-го листа (b'10) |

|

Т |

Начало созревания коробочек |

Высота растения (S) Длина 9-го листа (с 9) Ширина 9-го листа (d 9) Длина 10-го листа (с 10) Ширина 10-го листа (b 10) |

Примечание : обозначения фенодат и морфологических признаков ниже в тексте сохраняются

Факторный анализ позволяет выявить зависимость между наблюдаемыми явлениями, т.е. обнаружить скрытую основу нескольких явлений или свойств изучаемого объекта, встречающихся одновременно. Такое одновременное проявление нескольких свойств обычно выражают с помощью коэффициента корреляции rjk переменных xj и xk, численно представляющих реальные эмпирические свойства j и k. Ответ на вопрос, почему эти свойства коррелированы, дает факторный анализ на основе предположения о существовании скрытой (латентной) переменной f, с которой и коррелированы переменные xj и xk; кроме того, они кор-релированы между собой, поскольку их измерения указывают на общую величину f. Однако если переменные xj и xk наблюдаемы непосредственно, то переменная f непосредственно не наблюдаема, и мы судим о ней косвенно – по наблюдениям переменных xj, xk. Оценка значения латентной переменной f проводится на основе информации о переменных xj, xk, получаемой математическими методами в предположении справедливости некоторой математической модели с латентными переменными. Факторный анализ является одной из таких моделей, и латентная переменная f имеет в нём специальное название – общий (или генеральный) фактор. Суть факторного анализа в случае одного генерального фактора f состоит в том, чтобы объяснить корреляцию между наблюдаемыми переменными как следствие существования ненулевых коэффициентов корреляции r (xj, f), j = 1, 2, …, n между наблюдаемыми переменными xj и латентной переменной f [21].

Экспериментальной проверке подвергнуты следствия из гипотезы о том, что главным фактором, объединяющим и упорядочивающим всё многообразие процессов, протекающих в ходе индивидуального развития табака, является его временная организация. В нашем случае, при использовании конфирматорного факторного анализа в модели с латентными переменными в качестве генерального фактора представлен единый темп развития растения относительно собственной шкалы времени. Наличие данного генерального фактора можно считать подтвержденным в случае сильной (> 0,70) или средней (0,50–0,69) корреляции наблюдаемых темпов развития отдельных частей растения относительно фиксированного промежутка шкалы развития растения, принятого за единицу (пластохрон), с указанным генеральным фактором.

Показатели связи – корреляции (факторные нагрузки) темпов прироста количественных характеристик отдельных частей растений в трёх описанных пла-стохронах с генеральным фактором (временная организация) и собственные значения фактора (т.е. дисперсии, выде- ляемые факторами) для обеих исследованных линий представлены в таблице 2.

Таблица 2

Факторные нагрузки темпов развития отдельных частей табака из различных линий и собственные значения фактора в каждом пластохроне

|

Пластохрон |

Темп изменения признака |

Линия № 108 |

Линия Остролист |

||

|

фактор 1 |

фактор 2 |

фактор 1 |

фактор 2 |

||

|

dτ = τ 2 – τ 1 |

dH/dτ |

-0,65 |

-0,41 |

-0,82 |

0,34 |

|

dA14/dτ |

-0,81 |

0,39 |

-0,87 |

-0,32 |

|

|

dB14/dτ |

-0,67 |

0,65 |

-0,72 |

-0,64 |

|

|

dA17/dτ |

-0,87 |

-0,30 |

-0,90 |

0,22 |

|

|

dB17/dτ |

-0,91 |

-0,24 |

-0,91 |

0,29 |

|

|

Собственные значения |

3,12 |

0,88 |

3,59 |

0,76 |

|

|

dt = t 2 – t 1 |

dh/dt |

-0,78 |

0,63 |

-0,80 |

0,11 |

|

da9/dt |

-0,93 |

-0,13 |

-0,94 |

-0,06 |

|

|

db9/dt |

-0,93 |

-0,12 |

-0,81 |

0,48 |

|

|

da10/dt |

-0,96 |

-0,13 |

-0,84 |

-0,49 |

|

|

db10/dt |

-0,95 |

-0,14 |

-0,91 |

-0,03 |

|

|

Собственные значения |

4,16 |

0,46 |

3,73 |

0,49 |

|

|

dT = T – t 2 |

dS/dT |

-0,75 |

0,65 |

-0,71 |

0,29 |

|

dc9/dT |

-0,91 |

-0,19 |

-0,85 |

0,12 |

|

|

dd9/dT |

-0,83 |

-0,11 |

-0,86 |

-0,35 |

|

|

dc10/dT |

-0,88 |

-0,21 |

-0,73 |

-0,55 |

|

|

dd10/dT |

-0,90 |

-0,05 |

-0,66 |

0,59 |

|

|

Собственные значения |

3,68 |

0,52 |

2,92 |

0,87 |

|

Примечания : dτ; dt; dT – интервалы времени трёх последовательных пластохронов; dH и др. – прирост морфологических признаков за указанные интервалы времени

В соответствии с критерием Кайзера [22] будем отбирать факторы с собственными значениями ≥ 1. По существу это означает, что если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, одной переменной, то он опускается. Из таблицы 2 видно, что в нашем случае можно выделить только один фактор с собственными значениями, превышающими единицу (> 1) – это фактор 1, который в соответствии с критерием Кайзера может рассматриваться в качестве генерального фактора, характеризующего временную организацию растений.

Исследованные переменные в каждом из трёх пластохронов и в обеих линиях различного происхождения, показали преимущественно сильные (27 из 30) и всего три средние корреляции с генеральным фактором. Таким образом, установлено действительное существование фактора временная организация, объединяющего и упорядочивающего процессы морфогенеза в ходе индивидуального развития растений на примере табака.

Следствие № 1 подтверждено установлением связи каждой из переменных с выявленным генеральным фактором. Достоверность и универсальность полученных выводов определены тем, что в эксперименте исследовано по три различных пластохрона, отражающих как вегетативный, так и генеративный периоды развития растений в двух линиях различного происхождения, которые отличаются друг от друга темпом роста и продолжительностью вегетации, биологическими особенностями и комплексом хозяйственно ценных признаков.

Проверка Следствия № 2 о сортоспе-цифичности временной организации растений табака проведена с использованием того же варианта конфирматорного факторного анализа с латентными переменными, который проведён отдельно для каждого пластохрона. В анализ включены показатели динамики морфологических признаков линий Остролист и № 108. Во всех трёх случаях результаты анализа оказались однотипными. В таблице 3 представлены объединённые в одном факторном анализе показатели связи (факторные нагрузки) темпов прироста количественных характеристик обеих линий и собственные значения факторов в рамках одного пластохрона бутонизация – начало цветения.

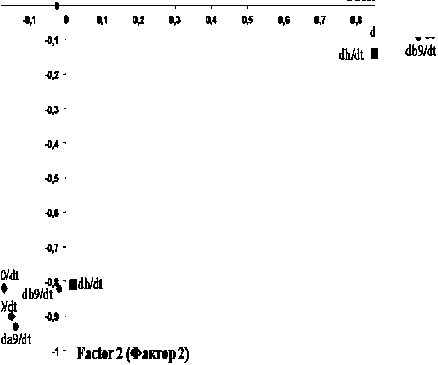

Из таблицы 3 видно, что и у фактора 1, и у фактора 2 их собственные значения превышают единицу (> 1), т.е. временную организацию каждой из двух линий характеризуют не один, а оба фактора. Все исследованные переменные показали сильные корреляции (факторные нагрузки) с выявленными факторами для каждой линии табака. По фактору 1 сильные корреляции установлены для переменных линии № 108, а по фактору 2 – для Остролиста. Сортоспецифичность временной организации табака иллюстрирует рисунок.

Таблица 3

Факторные нагрузки объединённых показателей темпов развития частей растений из различных линий табака и собственные значения факторов временная организация в заданном пластохроне бутонизация – начало цветения

|

Линия табака |

Темп изменения признака |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

№ 108 |

dh/dt |

0,85 |

-0,14 |

|

da9/dt |

0,96 |

-0,04 |

|

|

db9/dt |

0,97 |

-0,08 |

|

|

da10/dt |

0,96 |

-0,08 |

|

|

db10/dt |

0,97 |

-0,09 |

|

|

Остролист |

dh/dt |

0,02 |

-0,81 |

|

da9/dt |

-0,14 |

-0,93 |

|

|

db9/dt |

-0,02 |

-0,82 |

|

|

da10/dt |

-0,17 |

-0,82 |

|

|

db10/dt |

-0,15 |

-0,90 |

|

|

Собственные значения |

4,52 |

3,72 |

|

На рисунке видно, что на плоскости двух генеральных факторов сформированы две ясно различимые и компактно расположенные плеяды показателей темпа развития растений из двух линий табака. Одну плеяду составляют показатели линии № 108, другую – Остролиста. Таким образом, следствие № 2 о сортоспе-цифичности временной организации растений табака полностью подтверждено. Поскольку в результате экспериментальной проверки оба следствия оказались полностью верифицированы [23], то подтверждена гипотеза о том, что генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим всё многообразие процессов, протекающих в ходе индивидуального развития табака, является его временная организация.

Результаты экспериментального исследования пространственно-временной организации табака соответствуют основному выводу из ранее проведенного логического анализа соотношения понятий генотип, фенологический тип, генетическая программа – именно динамика развития растения, формально выраженная в виде системы фенологических состояний, оказывает непосредственное влияние на регуляцию генетической системы, обеспечивая при этом целостность онтогенеза [10].

Factor НФакгоп j

03 «dW/dt dalO/dt <$dblO/

Рисунок – Распределение в пространстве двух генеральных факторов показателей темпов развития частей растений из различных линий табака в пластохроне бутонизация – начало цветения

Представления о времени как мере движения в науке известно давно. Н.И. Лобачевский определил время как движение одного тела, принимаемое за известное, для сравнения с другими телами [24]. Использование такого способа хронометрирования, при котором исследуемые биологические процессы измеряются не в астрономических единицах физического времени, а в особых единицах длительности, выделяемых при помощи тех или иных процессов самого изучаемого живого организма, обнаруживает удивительное единообразие в развитии организмов и свидетельствует о существовании внутренних динамических законов развития, которые не могут быть выявлены при использовании общепринятых физических единиц измерения времени [25].

В биологии идея самостоятельности фактора «время» связана прежде всего с исследованиями онтогенеза. В генетике индивидуального развития известен целый ряд классических работ, посвящённых анализу времени действия различных генов [3]. Процессы дифференцировки и морфогенеза в целом происходят в определённом правильном временном соотношении друг с другом при взаимодейст- вии дифференцирующихся частей организма [17].

Верификация исходной гипотезы нашей работы означает, что пространственно-временная организация является генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим всё многообразие процессов, происходящих в ходе индивидуального развития табака и, таким образом, объективным показателем целостности живого организма. Между объектами, к которым применимо понятие «система», существует фундаментальное различие, касающееся интерпретации понятия «целостность» как системообразующего фактора. Целесообразно выделить «естественные системы» и «конструируемые системы». Для первого типа систем целостность реальна (субстанциональна), для второго – условна. Предметом исследования в конструируемых системах является не столько сам изучаемый объект, сколько некоторый список взаимосвязанных параметров, выделенных или заданных на объекте. В этом контексте живой организм следует интерпретировать и изучать в качестве естественной системы.

В современном естествознании бытуют диаметрально противоположные мнения относительно феномена целостности как объекта или методологии исследования – от признания его в качестве исключительно конструктивной программы [26] до объявления попытки субстанциониро-вать целостность метафизическим трюком, «дезориентирующим многих исследователей» [27]. Пространственно-временная организация естественной системы – это её эмерджентное свойство, т.е. свойство целого, не сводимое к свойствам частей. Ещё академик П.К. Анохин сформулировал важнейшее свойство систем: «Целое, или система, обретает свои собственные принципы организации, не переводимые на принципы и свойства тех отдельных компонентов и процессов, из которых она формируется» [28]. Не части определяют свойства целого, а целое – свойства частей.

Воздействие пространственно-временной организации на самые разнообразные 38

процессы организма (в том числе и на генетические) вполне возможно рассматривать как эпигенетический феномен. Понятие «эпигенетика» предложено в 1940 г. К. Уоддингтоном для определения в широком немолекулярном смысле «всего комплекса процессов развития», который соединяет генотип с фенотипом [29]. Р. Холлидэй определил эпигенетику как «изучение механизмов временного и пространственного контроля активности генов в процессе развития организмов» [30]. В рамках эпигенетической парадигмы, в отличие от парадигмы геноцентрической, морфогенез представляет собой не признаки, детерминированные генами, а идущие во времени процессы самосборки органов в постоянном взаимодействии с меняющимися в течение суток, недель, месяцев лимитирующими факторами среды [16]. Даже если принять, что каждый шаг морфогенеза связан с активацией или репрессией определённых генов, то пространственно-временное расписание активации и репрессии генов не может быть определено ими самими, а только вне-(эпи)-генетическими факторами, прямо или косвенно связанными с морфогенезом [31]. Исходя из результатов нашего исследования, этим вне-(эпи)-генетичес-ким фактором является временная организация живой системы как показатель (феномен) её целостности.

Неотъемлемым элементом эпигенетической парадигмы является представление о том, что каждое последующее состояние системы есть следствие всех её предыдущих состояний. События прошлого не исчезают, а только накапливаются и, удаляясь от нас во времени, продолжают влиять на настоящее, равно как и создаваемые события будущего определяют пути развития системы в настоящем. Представление о хронотопе как эмерджентном свойстве организма, определяющем протекающие в нём самые разнообразные процессы, меняют понимание роли генов и генетических процессов. Гены и генетические процессы в данном контексте – это такие же важные структуры и процессы организма, как и все остальные, и, как всем остальным, им не следует приписывать какие-либо особые детерминирующие функции. Индивидуальное развитие организма на всех этапах и всех уровнях его организации определяется его «целостностью», возможность экспериментального исследования которой открывает понятие «хронотоп» как пространственно-временная организация системы.

Возможность описания феномена целостности в реальных экспериментах открывает ряд возможностей, связанных с идентификацией естественных систем, их классификацией и прогнозированием поведения любых их компонентов в контексте конкретных исследований. Таким образом, понятие «целое» или «целостность» переходит из области полуинтуи-тивных представлений в форму вполне доступную эмпирическому описанию и теоретическому исследованию.

Выводы. 1. Генеральным фактором, объединяющим и упорядочивающим все разнообразные процессы индивидуального развития табака, является его пространственно-временная организация (хронотоп).

-

2. Пространственно-временная организация означает, в том числе, наличие у растений собственной шкалы времени, относительно которой все наблюдаемые параметры многообразных процессов, протекающих в организме на разных уровнях, изменяются одинаково, т.е. коррелируют друг с другом и все вместе с хронотопом как генеральным фактором.

-

3. Выявление хронотопа как генерального фактора, объединяющего и упорядочивающего все многообразие процессов, происходящих в ходе индивидуального развития табака, означает, что пространственно-временная организация является объективным показателем целостности и определяет самотождественность естественных организменных систем.

-

4. Отдельные элементы и процессы, происходящие в организме, несомненно, связаны между собой, однако все они задаются целостностью, практическое исследование которой открывает возможность описания и оценки хронотопа как

пространственно-временной организации системы.

Список литературы Целостность растений в индивидуальном развитии на примере табака (Nicotiana tabacum L.)

- Вавилов Н.И. Линеевский вид как система. -М.-Л.: Наука, 1967. -468 с.

- Завадский К.М. Учение о виде. -Л.: ЛГУ, 1961. -256 с.

- Бабков В.В. Московская школа эволюционной генетики/Отв. ред. Д.К. Беляев. -М.: Наука, 1985. -214 с.

- Четвериков С.С. О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики//Классики советской генетики (1920-1940 гг.)/Отв. ред. П.М. Жуковский. -М.-Л.: Наука, 1968. -540 с.

- Тимофеев-Ресовский Н.В. Структурные уровни биологических систем//Системные исследования. Ежегодник/Ред. кол. И.В. Блауберг, О.Я. Гельман . -М.: Наука, 1970. -С. 80-113.

- Животовский Л.А. Интеграция полигенных систем в популяциях. -М.: Наука, 1984. -183 с.

- Глотов Н.В. Необходимость эколого-генетического синтеза в теории микроэволюции//Дарвинизм: история и современность. -Л.: Наука, 1988. -С. 45-56.

- Бойко Ю.С., Волчков Ю.А., Цаценко Л.В. Структура сорта как фактор его продуктивности в изменяющихся условиях возделывания//Труды Кубанского государственного аграрного университета. -2007. -Вып. 4. -С. 182-192.

- Тюрин В.В., Волчков Ю.А. Определение минимального числа признаков, разделяющих генетически различные группы рыб в системном морфометрическом анализе//Труды Кубанского государственного аграрного университета. -2009. -№ 5 (20). -С. 132-136.

- Шпаков А.Э., Волчков Ю.А., Дробышев В.В. Структура изменчивости и генетическая детерминация фенологического типа растений (по результатам исследования табака)//Вавиловский журнал генетики и селекции. -2014. -Т. 18. -№ 2. -С. 416-427.

- Корочкин Л.И. Взаимодействие генов в разви-тии. -М.: Наука, 1977. -280 с.

- Драгавцев В.А., Попов Е.Б., Малецкий С.К. Н.И. Вавилов как один из основателей современной//Успехи современной науки. -2017. -№ 9. -Т. 1. -С. 8-17.

- Вавилов Н.И. Критический обзор современного состояния генетической теории селекции растений и животных//Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. -Л.: Наука, 1987. -С. 224-246.

- Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии//Избранные труды. -М.: Наука, 1982. -383 с.

- Драгавцев В.А. О количественных критериях целостности в биологии//Проблема целостности в современной биологии/Отв. ред. Г.А. Югай. -М.: Наука, 1968. -С. 128-139.

- Драгавцев В.А., Малецкий С.К. Эволюция парадигм наследования и развития и их ведущая роль в создании инновационных селекционных технологий//Биосфера. -2015. -Т. 7. -№ 2. -С. 155-168.

- Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. -М.: Мир, 1986. -402 с.

- Ухтомский А.А. Доминанта. -СПб.: Питер, 2002. -448 с.

- Словарь ботанических терминов/Под общ. ред. И.А. Дудки. -Киев: Наукова думка, 1984. -307 с.

- Физиология сельскохозяйственных растений: В 12 томах. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. -Т. 11: Физиология табака/Отв. ред. Б.А. Рубин. -389 с.

- Благуш П. Факторный анализ с обобщениями. -М.: Финансы и статистика, 1989. -248 с.

- Ким Дж.-О., Мьюллер Ч.У. Факторный анализ: статистические методы и практические вопросы. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: сб. ст.; пер. с англ./Под. ред. И.С. Енюкова. -М.: Финансы и статистика, 1989. -215 с.

- Поппер К. Логика и рост научного познания. -М.: Прогресс, 1983. -606 с.

- Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. -М.: Айрис-Пресс, 2004. -573 с.

- Хасанов И.А. Биологическое время. -М.: ИПК госслужбы, 1999. -39 с.

- Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системные исследования и общая теория систем//Системные исследования. Ежегодник/Ред. кол. И.В. Блауберг, О.Я. Гельман . -М.: Наука, 1969. -С. 7-29.

- Канке В.А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь. -М.: Омега-Л, 2008. -328 с.

- Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. -М.: Психология, 1980. -216 с.

- Уоддингтон К. Морфогенез и генетика/Пер. С.Г. Васецкого, под ред. В.Л. Рыжкова. -М.: Мир, 1964. -259 с.

- Holliday R. Mechanisms for the control of gene activity during development//Biol. Rev. Cambr. Philos. Soc. -1990. -Is. 65. -P. 431-471.

- Белоусов Л.В. Морфогенез, морфомеханика и геном//Вестник ВОГиС. -2009. -Т. 13. -№ 1. -С. 29-35.