Ценности и идентичности на Северном Кавказе: смыслы и дискурсы

Автор: Федосова Елена Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются ценностно-нормативные установки и система идентичностей на Северном Кавказе. Приоритетность тех или иных ценностно-нормативных установок, влияющих на систему идентичностей индивида и социальных групп, во многом зависит от социальных дискурсов, доминирующих в регионе. Умение учитывать разноплановость и вариативность межэтнических, межконфессиональных и межкультурных взаимодействий на Северном Кавказе, а также специфику политических и социально-экономических процессов в регионе - это не только задача и требование для государственных структур, занимающихся вопросами управления региона, но это также и одна из первостепенных задач различных исследовательских структур, проводящих анализ развития Северного Кавказа. Несмотря на достаточно сложную, а иногда и противоречивую структуру идентичностей, существующую на Северном Кавказе, доминирующей идентичностью является гражданская идентичность («Я россиянин»). Полученные эмпирические данные позволяют фиксировать у респондентов наличие системы многослойных идентичностей, среди которых гражданская идентичность - это доминанта. Все это свидетельствует о том, что на фоне роста этнического самосознания в то же время происходит усложнение содержания понятия «национальное» в кавказском миропонимании.

Северный кавказ, ценностно-нормативные системы, идентичности, социокультурные дискурсы, фронтир

Короткий адрес: https://sciup.org/149134500

IDR: 149134500 | УДК: 316.4(470.62/.67) | DOI: 10.24158/spp.2020.11.6

Текст научной статьи Ценности и идентичности на Северном Кавказе: смыслы и дискурсы

Северный Кавказ в мироощущении российского обывателя – это достаточно мифологизированный субъект Российской Федерации, где происходящие события часто имеют такой обнаженный характер, что ни власть, ни общество не готовы реагировать на это однозначно. Северный Кавказ – это регион, который, по мнению не только рядового обывателя, но и ряда исследователей [1], по своим ценностно-нормативным установкам серьезным образом отличается от других субъектов РФ. Во многом такой подход обусловлен тем фактом, что северокавказское социокультурное пространство многослойно и наполнено разновекторными по своей природе ценностно-нормативными смыслами, которые постоянно соперничают и сталкиваются друг с другом, порождая особые символические дискурсы.

Многослойность социокультурных дискурсов Северного Кавказа – это следствие достаточно пестрой этнической и конфессиональной картины северокавказского региона. Данная этническая и конфессиональная многослойность делает невозможной этническую или конфессиональную унификацию региона, но в то же время продуцирует разнообразные мощные социокультурные инвестиции в противоположные по своему содержанию символические дискурсы. Все это свидетельствует о том, что Северный Кавказ является культурно сложным обществом, для которого харак- терны функционирование и сосуществование совершенно разных социокультурных систем, которые оказывают достаточно серьезное влияние как на социально-политическое и экономическое развитие региона, так и на деятельность совершенно разнообразных общественных движений.

В культурно сложных обществах стабильное функционирование государственных институтов невозможно без относительно комплементарного сосуществования различных социокультурных, межэтнических и межконфессиональных систем, являющихся составными элементами данных обществ. При этом необходимо понимать, что все эти системы (социокультурные системы, а также системы межэтнического и межконфессионального взаимодействия) имеют достаточно подвижный характер, который зависит от социально-экономических и политических условий того или иного региона, от историко-культурных коннотаций межэтнического и межконфессионального взаимодействия, а иногда и просто от достаточно случайных обстоятельств.

Северный Кавказ в системе государственного управления Российской Федерации занимает особое место, отличаясь от других регионов РФ не только межэтнической и межконфессиональной пестротой, но и особыми историческими традициями межкультурного взаимодействия. Современные векторы межкультурных и иных контактов между кавказскими народами отличаются практически бесконечной вариативностью, в которой заложен как конфликтный, так и бесконфликтный потенциал межэтнического взаимодействия.

Умение учитывать разноплановость и вариативность межэтнических, межконфессиональных и межкультурных взаимодействий на Северном Кавказе, а также специфику политических и социально-экономических процессов в регионе - это не только задача и требование для государственных структур, занимающихся вопросами управления региона, но это также и одна из первостепенных задач различных исследовательских структур, занимающихся анализом развития Северного Кавказа.

Естественно, что в культурно сложных обществах (а Республики Северного Кавказа - это, конечно, культурно сложные общества) на формирование системы ценностей серьезнейшее влияние оказывает этническая идентификационная матрица, которая доминирует в регионе проживания и активно участвует в конструировании локальных этнических, конфессиональных, культурных смыслов и пространств.

Помимо влияния этнической матрицы на формирование ценностно-нормативных систем, серьезное влияние на становление ценностных установок разных этнических, конфессиональных и социальных групп оказывает фронтирное положение Северного Кавказа, которое до последнего времени в исследовательском дискурсе редко рассматривалось в качестве объекта исследования.

Фронтирность Северного Кавказа в рамках данной статьи рассматривается нами, прежде всего, не в классическом смысле [2], с точки зрения внешних границ, которые в силу геополитического значения Северного Кавказа для современного миропорядка, естественно, имеют большое значение, нас в данном случае интересует понятие фронтира как символической границы, которая является основным моментом в выстраивании взаимоотношений в контексте дихотомии «свой - чужой» [3]. В данной интерпретации фронтир - это определенная система межкультурных коммуникаций и идентичностей, возникающих в результате взаимодействия различных социокультурных систем.

Долгое существование на фронтире - это всегда угроза переустройства исторически сложившихся культурных ареалов «чужим», и поэтому для того, чтобы выжить, нужно признать феноменальность «иного», который при определенных обстоятельствах может стать нейтральным «другим» или же при стечении негативных обстоятельств - «чужим». В ходе совместного векового проживания и взаимодействия абсолютно различных и в этническом, и в конфессиональном плане народов на Северном Кавказе приходит понимание, что в конституировании твоей жизни «чужой» всегда принимает очень активное участие. Наличие «чужого» - это вызов, это всегда определенная угроза неизменности бытия, но всегда можно принять этот вызов и попытаться понять этого «чужого», чтобы перевоплотиться самому, но не в «чужого», а в нечто иное. Это непрерывно реализуемый «выход за пределы» фронтира, который в философии французского постмодернизма обозначен как трансгрессия [4, с. 110-132]. В исследованиях французского философа Ж. Батая трансгрессия - это выход индивида или общества за предел (фронтир), это преодоление запрета, налагаемого традиционным архаичным обществом [5, с. 17-19]. Наличие трансгрессии в обществе меняет статус фронтира, который становится «прозрачным и зыбким», что в итоге приводит к смешиванию и перетеканию дискурсов одного в другой [6].

В ситуации трансгрессии устанавливаются специфические механизмы взаимодействия между центром и регионами-фронтирами, в которых центр и периферия не противопоставляются друг другу, но и в то же время в данном взаимодействии сложно установить иерархические взаимоотношения, т. к. в состоянии трансгрессии в качестве центра могут выступать разные смыслы и дискурсы.

Естественно, что наличие постоянно меняющихся и трансформирующихся фронтирных дискурсов оказывает серьезное влияние на формирование системы ценностей и идентичностей у проживающих на линии фронтира. Пространство фронтира, в отличие от монокультурного пространства - это множество различных межкультурных коммуникаций, а также наличие трансгрессии способствует появлению у индивидов разнообразных ценностно-нормативных систем.

При анализе системы ценностей и доминирующих систем идентичностей жителей Северного Кавказа нами использовалась теория культурных ценностей Г. Хофстеде [7], которая позволяет исследователю учитывать не только общее, но и особенное в ценностных системах, принимая во внимание культурные особенности того или иного государства или региона. В анализе ценностей теории Г. Хофстеде основная роль отводится таким ценностям, как индивидуализм -коллективизм, значимость социальной иерархии, избегание неопределенности, способность к самоограничениям, маскулинность - женственность [8]. Доминирование тех или иных ценностей в обществе непосредственным образом влияет на систему идентичностей.

При анализе эмпирических данных использовались также сведения «Всемирного обзора ценностей» (World Values Survey, WVS 2018) [9]. На основе мониторинга «Всемирного обзора ценностей» (World Values Survey, WVS) Р. Инглхарт и К. Вельцель сформулировали весьма интересный тезис, что культурные ценности общества могут иметь обратимый характер [10]. В контексте нашего исследования о соотношении ценностей и систем идентичности теория модернизации Р. Инглхарта и К. Венцеля интересна утверждением о том, что «продолжительные и глубокие экономические неурядицы могут развернуть процесс вспять» [11]. Как известно, Северный Кавказ - это регион, в котором «продолжительные экономические неурядицы» практически перманентны, а установки традиционного общества достаточно сильны, поэтому было интересно понять и проанализировать соотношение традиционных и секулярно-рациональных ценностей в северокавказском обществе.

Помимо этого, также целями исследования были изучение основных ценностно-нормативных установок в культурно сложном обществе и выявление и описание основных факторов, влияющих на выбор той или иной системы идентичностей.

Эмпирической базой исследования стали результаты массового социологического исследования, проведенного летом 2019 г. в рамках проекта «Этнокультурное пространство Республики Северная Осетия - Алания: механизмы управления» * .

В качестве базовой площадки для исследования была выбрана Республика Северная Осетия - Алания; кроме РСО - Алания, опрос был также проведен в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан. В каждой Республике были опрошены 500 человек. Общий объем выборочной по Республикам совокупности составил 1 500 человек.

Дополнительно к массовому опросу была проведена серия экспертных интервью (не менее 50 в каждом из обследуемых субъектов СКФО), а также был проведен контент-анализ региональных СМИ, как традиционного формата, так и интернет-ресурсов.

Полученные в ходе исследования данные показали, что на Северном Кавказе существует многослойная система ценностей и социокультурных идентичностей с достаточно своеобразным смешением традиционных и секулярно-рациональных ценностей, среди которых довольно сложно определить доминирование той или иной системы ценностей.

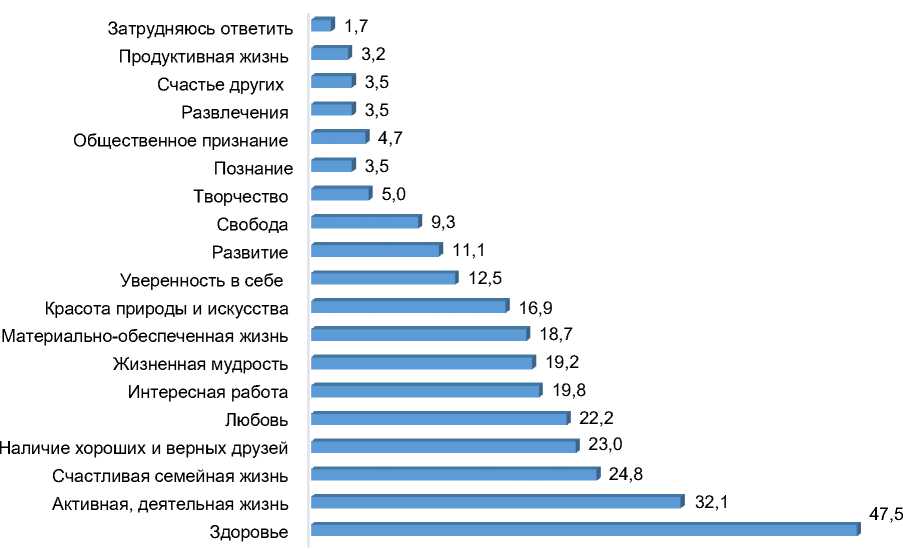

Несмотря на то что в отношении Северного Кавказа как у простого обывателя, так и у некоторых экспертов существует убеждение, что северокавказский регион - это оазис традиционных норм и ценностей, результаты нашего исследования показывают, что иерархия ценностей у представителей Северного Кавказа мало чем отличается от общероссийских трендов (рис. 1). Для северокавказского общества, так же как и для российского общества в целом, характерна смешанная система ценностей, в которой представлены как ценности материалистического порядка, так и постматериалистические ценности. По мнению российских исследователей Н.А. Головина и В.А. Сибирева, система смешанных ценностей характерна для российской действительности в течение практически всего постсоветского периода [12].

Естественно, что система ценностных ориентаций выступает в качестве доминирующего ресурса формирования системы социокультурных идентичностей. Но, помимо основных систем ценностей, на северокавказскую социокультурную идентичность также оказывают значительное влияние базовые компоненты гражданской идентичности, как чисто политологического характера (например, «политика», «государство»), так и темпорального характера (например, «страна», «нация», «культура»), что и было зафиксировано в ходе проведенного исследования.

Рисунок 1 - Иерархия ценностных ориентаций у респондентов, в % (По причине того, что данный вопрос являлся многозначным и респонденты имели возможность выбрать более одного варианта ответа, суммарный процент составляет более 100 %)

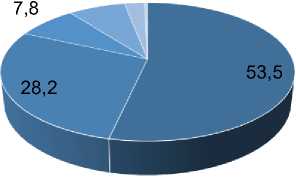

При выстраивании иерархии идентичностей у представителей северокавказских Республик (РСО – Алания, КБР и РД) была зафиксирована приоритетность общегражданской идентичности – 53,5 % – по отношению к остальным видам идентичностей (рис. 2). Естественно, что при анализе полученных данных мы учитывали тот факт, что опрос проводился в Республиках, которые имеют полиэтничную структуру общества, поэтому вполне возможно, что полученные данные как раз и являются следствием полиэтничности данных субъектов СКФО. Более чем вероятно, что в моноэтничных субъектах СКФО иерархический ряд привлекательных для индивида идентичностей может иметь совершенно иную структуру.

7,5 2,6 0,4

Россиянином Представителем своего народа

Представителем своей республики Жителем своего города, района

Гражданином мира Затрудняюсь ответить

Рисунок 2 - Иерархия идентичностей в системе ценностей респондентов ( Кем Вы себя ощущаете, прежде всего?), %

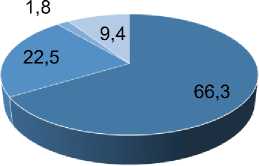

При этом этническая идентичность имеет для респондентов существенное значение. Так, для большинства опрошенных – 66,3 % – этническая принадлежность очень значима, а для 22,5 % граждан этническая принадлежность «скорее важна, чем нет» (рис. 3).

Очень значима Скорее значима, чем нет Не значима Затрудняюсь ответить

Рисунок 3 - Значимость этнической идентичности ( Насколько для Вас значима этническая принадлежность ?), %

Приступая к исследованию, мы понимали, что современная идентичность представителей Северного Кавказа имеет многослойный характер, в котором своеобразным образом переплетаются элементы гражданской, региональной, конфессиональной и иных идентичностей.

Современная многослойность гражданской и этнической идентичностей в северокавказском пространстве – это вопрос о смысловой нагрузке анализируемой идентичности [13, с. 17]. Гражданская идентичность на Северном Кавказе становится устойчивой, несмотря на то, что еще в начале 2000-х гг. только у трети респондентов, просиживающих на Северном Кавказе, гражданская идентичность преобладала над остальными формами идентичностей. С нашей точки зрения, это достаточно позитивный сигнал, т. к. в условиях масштабных трансформаций в постсоветский период северокавказскому социуму пришлось пережить период распада СССР и ослабление федеральной власти в регионах, что вылилось в поиск новых смыслов и идентичностей.

Несмотря на достаточно сложную, а иногда и противоречивую структуру идентичностей, существующую на Северном Кавказе, доминирующей идентичностью является гражданская идентичность («Я россиянин»). Результаты исследования продемонстрировали наличие у представителей северокавказских народов синтеза различных, но при этом абсолютно тесно переплетенных между собой символических дискурсов.

Для того чтобы сформировать новые механизмы управления этнокультурным пространством на Северном Кавказе, необходимо, во-первых, определить постоянные составляющие в социально-политическом, экономическом и социокультурном развитии региона на протяжении всего периода его нахождения в составе России, во-вторых, выделить в данной ситуации базовые общественные процессы, способные определить будущее региона в течение длительного периода.

Полученные эмпирические данные позволяют фиксировать у респондентов наличие системы многослойных идентичностей, среди которых гражданская идентичность – это доминанта. Все это свидетельствует о том, что на фоне роста этнического самосознания в то же время происходит усложнение содержания понятия «национальное» в кавказском миропонимании.

Ссылки:

-

1. Попова С.В., Попов М.Е. Проблема формирования общероссийской национальной идентичности на Северном Кавказе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 4 (44). С. 115–120.

-

2. Black J. Boundaries and Conflict: International relations in ancient régime Europe // Eurasia: World Boundaries. Ed. by C. Grundy-Warr. L, 1994. 219 р.

-

3. Романова А.П. Специфика межкультурных коммуникаций на фронтирных территориях // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 3. С. 266–271.

-

4. Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 346 с.

-

5. Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М., 2006. 742 с.

-

6. Топчиев М.С., Дрягалов В.С. Религиозная трансгрессия и религиозная идентичность молодежи на фронтирных территориях Северного Прикаспия // Человек. Сообщество. Управление. 2016. Т. 17. № 4. С. 61–82.

-

7. Hofstede G. Cultures and organizations: software of the mind. L., 1991. 434 р.

-

8. Там же.

-

9. World Values Survey [Электронный ресурс] // URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (Дата обращения: 12.09.2020).

-

10. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. М., 2011. 464 с.

-

11. Там же.

-

12. Головин Н.А., Сибирев В.А. О возможности культурной рецессии в России 2010-х гг.: размышления над исследованиями ценностей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19. № 3 (86). С. 80–94.

-

13. Дробижева Л.М., Арутюнова Е.М., Кузнецов И.М. и др. Российская идентичность в Москве и регионах / под ред. Л.М. Дробижевой. М., 2009. 267 с.

Редактор: Фетисова Ирина Викторовна Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна

Список литературы Ценности и идентичности на Северном Кавказе: смыслы и дискурсы

- Попова С.В., Попов М.Е. Проблема формирования общероссийской национальной идентичности на Северном Кавказе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. № 4 (44). С. 115-120

- Black J. Boundaries and Conflict: International relations in ancient régime Europe // Eurasia: World Boundaries. Ed. by C. Grundy-Warr. L, 1994. 219 р

- Романова А.П. Специфика межкультурных коммуникаций на фронтирных территориях // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 3. С. 266-271

- Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994. 346 с

- Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М., 2006. 742 с