Ценностно ориентированная модель повышения квалификации педагогов воскресных школ: педагогические условия и опыт реализации

Автор: Санников М.А.

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Исследования молодых учёных

Статья в выпуске: 3 (64), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Современная система образования, включая религиозное, сталкивается кризисом духовно-нравственных ориентиров, что особенно остро проявляется в деятельности воскресных школ. Несмотря на рост их количества, наблюдается дефицит педагогов, сочетающих профессиональные педагогические компетенции с глубокой духовной зрелостью, что снижает эффективность воспитательного процесса. Данная проблема требует разработки новых моделей повышения квалификации, интегрирующих методическую подготовку с духовным становлением педагога. Цель исследования. Разработка и апробация ценностно ориентированной модели повышения квалификации педагогов воскресных школ, направленной на формирование профессиональной идентичности, основанной на синтезе педагогического мастерства и духовнонравственных ценностей. Методология (материалы и методы). Исследование проводилось на выборке из 35 педагогов воскресных школ Удмуртской Республики с использованием смешанного дизайна: количественные методы (опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн», шкала Меграбяна, тест «Рука») и качественные (интервью, наблюдение, анализ рефлексивных заметок). Программа «Слушание сердцем» (72 академических часа) включала модули по духовно-нравственному воспитанию и практической апробации авторских методик. Результаты. Участники продемонстрировали статистически значимый рост эмоционального интеллекта (ΔОЭИ = +13,8 балла, p<0,01), снижение уровня агрессии (−10%) и увеличение эмпатийности (+12,2 балла). Качественный анализ выявил трансформацию профессиональной идентичности: 82,8% педагогов использовали в рефлексиях категории «служение», «смирение», «любовь». Практическая апробация показала увеличение использования духовно-нравственных методов на 55% (с 18 до 73% учебного времени). Результаты подтверждают, что ценностно ориентированная модель эффективно формирует не только профессиональные навыки, но и духовнонравственную зрелость педагога.

Ценностно ориентированная модель, повышение квалификации, воскресные школы, духовно-нравственное воспитание, педагогические условия, профессиональное развитие, эмоциональный интеллект, православная педагогика

Короткий адрес: https://sciup.org/140312260

IDR: 140312260 | УДК: 378.046.4+37.014.521 | DOI: 10.24412/2076-8907-2025-364-89-102

Текст научной статьи Ценностно ориентированная модель повышения квалификации педагогов воскресных школ: педагогические условия и опыт реализации

Введение. Современная система образования переживает глубокие трансформации, вы- званные не только технологическими и социально-экономическими сдвигами, но и духовнонравственными запросами общества. В условиях глобализации, стремительного развития цифровых технологий и усиливающейся фрагментации культурного пространства особую актуальность приобретает возвращение к традиционным духовным основаниям личности. На фоне духовного релятивизма и кризиса ценностей российское общество все чаще обращается к историко-культурному опыту, где ключевую роль играли религия и церковь как институты социализации и воспитания. Это обусловливает возрастание интереса к религиозному образованию как к одному из важнейших факторов формирования целостной личности, обладающей не только знаниями, но и высоким уровнем духовно-нравственной зрелости. Данная тенденция созвучна идеям К. Д. Ушинского, который подчеркивал, что «воспитание, не основанное на религии, не имеет силы» [1]. Современные исследования профессионального развития педагогов [2] демонстрируют, что наиболее эффективные модели сочетают качественный анализ педагогических феноменов с практико-ориентированными принципами прогнозирования, непрерывности и партисипа-тивного управления. Как отмечает Н. В. Антонов, ключевым условием успешной реализации таких моделей является их соответствие «качественно-содержательной картине функционирования феноменов», что исключает формальный подход и требует интеграции ценностных установок педагога. Эти положения находят особое применение в контексте религиозного образования, где, по данным С. Ю. Дивногор-цевой [3], профессиональный рост педагога воскресной школы должен включать не только методическую подготовку, но и духовное становление. Авторская ценностно ориентированная модель, в отличие от светских аналогов, акцентирует именно этот синтез, делая духовную трансформацию педагога основой его профессионального служения. Данная проблематика подтверждает необходимость разработки интегративных моделей повышения квалификации, сочетающих духовное становление и профессиональный рост педагога.

Особое место в этом процессе занимает деятельность воскресных школ Русской православной церкви, число которых значительно возросло за последние три десятилетия. С конца 1990-х годов по настоящее время можно говорить о подлинном ренессансе приходского образования: открываются новые школы, разрабатываются программы духовно-нравственного воспитания, активизируется методическая работа с педагогами. Согласно данным епархиальных ведомостей, за период с 1990 по 2020 год в одной лишь Удмуртской Республике количество приходов, имеющих воскресные школы, увеличилось почти в 17 раз. Эта тенденция наблюдается по всей территории России, что подтверждает растущую востребованность религиозного образования как неотъемлемой части общественной жизни.

Однако количественный рост учебных заведений церковной направленности не всегда сопровождается качественным развитием педагогических кадров. Как показывает исследование О. Д. Фёдорова [4], успешное развитие образовательной системы требует не только количественного роста, но и качественного сопровождения педагогов на всех этапах их профессионального пути — от адаптации до индивидуализации. Особенно это значимо для воскресных школ, где профессиональное развитие должно быть неразрывно связано с духовным становлением, что требует особых моделей сопровождения, учитывающих как педагогические, так и духовно-нравственные компоненты роста. Исторический разрыв в передаче традиции, вызванный десятилетиями пропагандируемой атеистической политики, привел к утрате целостной системы подготовки педагогов воскресных школ. А. А. Кашаев и А. А. Петренко [5] констатируют, что эффективное профессиональное становление педагогов требует целостной системы сопровождения, включающей: 1) диагностику профессиональных дефицитов, 2) индивидуальные образовательные маршруты, 3) проектную деятельность и 4) интерактивные формы взаимодействия. Как показала практика Рязанской области, такая система позволяет 74% педагогов демонстрировать положительную динамику профессионального роста. Эти данные особенно актуальны для воскресных школ, где наставничество должно сочетать не только методическую, но и духовную составляющую, восполняя исторический разрыв в преемственности педагогических традиций. В дореволюционный период, несмотря на отсутствие формализованной педагогической квалификации у многих преподавателей, отмечался высокий уровень духовной культуры, религиозной практики и служения. Сегодня же наблюдается противоположная ситуация: в воскресных школах нередко работают профессиональные учителя, прошедшие светскую подготовку, но не обладающие богословским знанием и не интегрированные в литургическую и общинную жизнь церкви. Возникает острое противоречие между внешним педагогическим профессионализмом и внутренним духовно-нравственным стержнем, без которого невозможно подлинное религиозное воспитание.

Таким образом, ключевая проблема настоящего педагогического исследования заключается в нехватке квалифицированных педагогов, одновременно обладающих как профессиональными педагогическими, так и богословскими компетенциями. Это определяет необходимость разработки и внедрения таких моделей повышения квалификации, которые не только обучают методике, но и формируют духовный опыт, интегрируя личность педагога в живую церковную традицию. Как показывает исследование Н. Ф. Ильиной, эффективное сопровождение профессионального развития педагогов требует комплексного подхода, сочетающего диагностику профессиональных дефицитов, индивидуальные образовательные маршруты и супервизорскую поддержку. Особую значимость приобретает принцип субъектной позиции педагога, когда 78% учителей осознают необходимость индивидуальных траекторий развития, но нуждаются в компетентном сопровождении [6]. Эти выводы особенно актуальны для воскресных школ, где индивидуальный подход должен учитывать не только профессиональные, но и духовные аспекты становления педагога. В этом контексте становится актуальным переход от формального повышения квалификации к формированию целостной духовнонравственной и ценностно ориентированной образовательной идентичности педагога.

В условиях реализации государственной Концепции воспитания и Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, ориентированных на формирование гражданской ответственности, духовно- нравственной устойчивости и патриотизма, церковь как субъект образования не может оставаться в стороне. Участие Русской православной церкви в общем образовательном процессе предполагает создание таких педагогических моделей, которые сочетают в себе как традиционные православные ценности, так и современные требования к профессиональной подготовке кадров.

Настоящая статья представляет собой попытку ответа на этот вызов. Научная новизна работы заключается в разработке и апробации ценностно ориентированной модели повышения квалификации педагогов воскресных школ, основанной на принципах инвариантности компетентностного подхода, личностной духовной трансформации и субъект-субъектного взаимодействия. Впервые педагогические условия профессионального роста рассматриваются не только как внешние организационные и методические факторы, но и как внутренние ценностно-смысловые доминанты, формирующие сердечную настроенность и добродетельную активность педагога.

Предлагаемая модель опирается на результаты комплексного исследования, включающего контент-анализ литературы, педагогический эксперимент, анкетирование, наблюдение и экспертную оценку. Выделенные педагогические условия апробированы в системе дополнительного образования, в том числе в рамках разработанных автором программ для воскресных школ. Особое внимание уделено когнитивному, эмоционально-волевому и поведенческому компонентам профессионального становления, а также уровням сформированности духовно-нравственных ценностей, сформулированных в настоящем педагогическом исследовании.

Таким образом, статья направлена на обоснование необходимости формирования новой парадигмы подготовки педагогов для воскресных школ — парадигмы, в центре которой находится не столько профессионализм в светском понимании, сколько духовное становление личности, способной быть эталоном духовно-нравственного развития в условиях современного мира.

Методология (материалы и методы). Эмпирическое исследование проводилось в рамках реализации авторской модели ценностно ориентированного повышения квалификации педагогов воскресных школ, направленной на формирование целостной профессиональной позиции, сочетающей богословскую рефлексию, педагогическую компетентность и личностную духовную зрелость. Основой послужила программа повышения квалификации «Слушание сердцем: христоцентрическая педагогика и практика духовно-нравственного воспитания» объемом 72 академических часа. В исследовании приняли участие 35 педагогов в возрасте от 28 до 54 лет (M = 41,2; SD = 7,1), представляющих 12 воскресных школ Удмуртской Республики. Группа была разноуровневой по степени педагогического стажа и воцерков-ленности, что обеспечило вариативность данных и позволило отразить изменения в широком контексте практики духовно-нравственного образования. Исследование строилось на смешанном дизайне, совмещающем количественные и качественные методы анализа, что позволило одновременно зафиксировать статистически значимые изменения и глубинные личностные сдвиги. В качестве количественного инструментария были использованы три психодиагностические методики, адаптированные автором применительно к задачам и специфике православных воскресных школ. Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина [7] позволил выявить динамику развития навыков понимания и регуляции эмоциональных состояний, что рассматривалось как значимое условие субъект-субъектного взаимодействия в духовно-ориентированной образовательной среде. Шкала эмоционального отклика А. Меграбяна [8] была включена для оценки способности педагогов к сопереживанию и эмпатийной чувствительности, составляющей сердцевину категории «сердечной настроенности». Проективный тест «Рука» Э. Вагнера [9] применялся с целью диагностики латентных установок в коммуникативной и поведенческой сферах, включая уровни агрессии, склонности к диалогу, зависимости и социальной открытости.

Все три методики были осмыслены и интерпретированы автором с учетом контекста религиозного образования, а их результаты рассматривались сквозь призму категорий, выведенных в теоретической части исследования. Выбор диагностического инструментария был богословски обоснован через соотнесение с традиционным святоотеческим учением о трех силах души — разумной, раздражительной и вожделевательной. Это позволило создать целостную систему оценки, где когнитивный компонент (понимание) соответствует разумной силе души, эмоционально-волевой (эмпатия) — преображенной вожделевательной силе, а поведенческий (деятельность) — направленной на добро раздражительной силе. Подобное соответствие обеспечивает содержательную валидность методик в контексте православной антропологии, что было дополнительно подтверждено экспертной оценкой трех специалистов в области богословия, показавшей высокую согласованность суждений (α=0,82 по коэффициенту Кронбаха). Этот подход согласуется с принципами деятельностной теории Л. С. Выготского, где развитие личности происходит через интериоризацию культурных смыслов [10]. В нашем случае духовные ценности становятся «психологическими орудиями», преобразующими профессиональную идентичность педагога. Качественная часть включала наблюдение за деятельностью педагогов в процессе прохождения программы, анализ письменных работ, портфолио и рефлексивных заметок, а также полуструктури-рованное интервью, проведенное с участниками до и после курса. Интервью строилось на основе открытых вопросов, направленных на выявление глубинных представлений педагогов о сущности их служения и восприятии христианских ценностей в образовательной практике. Вопросы носили проблемноэкзистенциальный характер, например: «Что для вас значит быть педагогом в церковной школе?», «Какие внутренние качества вы считаете необходимыми для православного учите- ля?», «Что изменилось в вашем восприятии педагогического труда после прохождения программы?». Такой подход позволил выявить не только внешнюю результативность, но и внутреннюю трансформацию профессионального самосознания, затрагивающую духовный опыт и личностное становление. Комплексная интерпретация количественных и качественных данных обеспечила многогранное представление о динамике педагогической позиции участников, раскрывая как общие тенденции, так и индивидуальные траектории духовно-нравственного развития в условиях реализации ценностно ориентированной модели повышения квалификации.

Результаты и их описание. Полученные результаты подтверждают эффективность разработанной ценностно ориентированной модели повышения квалификации педагогов воскресных школ, в которой акцент смещен с формального овладения методиками на духовно-нравственную трансформацию личности педагога.

Программа «Слушание сердцем» оказала комплексное влияние на участников, способствуя как профессиональному росту, так и развитию внутреннего служения — осознания своей миссии как педагогического и духовного призвания. Одновременно программа была ориентирована на подготовку педагогов к внедрению четырех авторских программ духовно-нравственного воспитания, разработанных в рамках диссертационного исследования и охватывающих разные возрастные группы обучающихся.

Эти программы строятся на принципах постепенного восхождения к ценностям добра, любви, ответственности и веры, а потому требуют от педагогов не только методической готовности, но и личного духовного опыта.

Таблица 1

Динамика развития эмоционального интеллекта по методике ЭмИн (в баллах)

|

Шкала |

До (M±SD) |

После (M±SD) |

Δ прирост |

% участников с ростом |

|

МП — понимание эмоций других |

24,1 ± 3,5 |

28,5 ± 3,2 |

+4,4 |

80% |

|

ВП — понимание собственных эмоций |

20,4 ± 2,9 |

24,3 ± 2,6 |

+3,9 |

77% |

|

ВУ — управление собой |

18,2 ± 3,0 |

21,6 ± 2,7 |

+3,4 |

71% |

|

МУ — управление эмоциями других |

17,0 ± 2,8 |

19,7 ± 2,4 |

+2,7 |

68% |

|

ОЭИ — общий индекс |

87,4 ± 7,2 |

101,2 ± 6,5 |

+13,8 |

83% |

Таблица 2

Изменение уровня эмпатии по шкале А. Меграбяна (в баллах)

|

Показатель |

До курса |

После курса |

Δ прирост |

p-значение |

|

Средний балл |

42,1 |

54,3 |

+12,2 |

< 0,01 |

|

Участников с приростом >10 б. |

– |

30 чел. |

– |

– |

Таблица 3

Проективные индикаторы поведенческой направленности по тесту Вагнера

|

Категория ответа |

До курса (%) |

После курса (%) |

Δ изменение |

|

Агрессия |

19% |

9% |

–10% |

|

Указание |

22% |

12% |

–10% |

|

Коммуникация |

26% |

47% |

+21% |

|

Эмоциональность |

18% |

35% |

+17% |

|

Зависимость |

15% |

22% |

+7% |

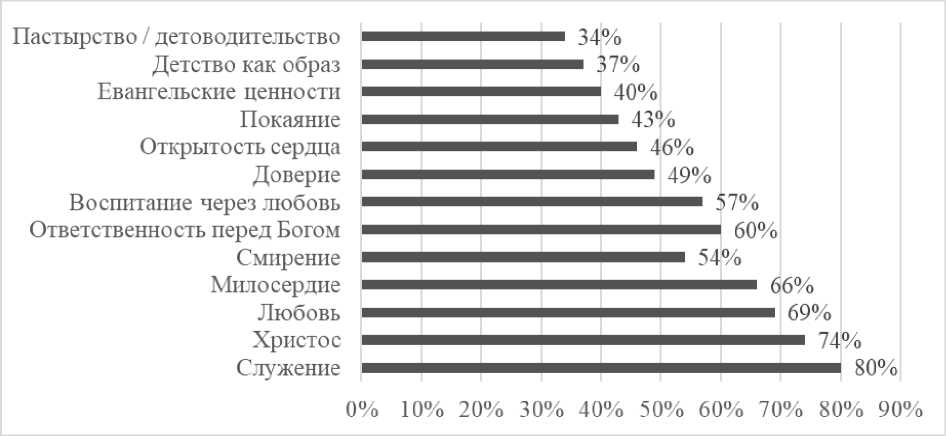

Рис. 1. Частотность ключевых духовно-нравственных понятий в письменных рефлексиях участников (%)

В процессе курса участники анализировали структуру и содержание данных программ, апробировали их элементы в реальных условиях воскресных школ, адаптируя модули под специфику своей приходской среды. Такой практико-ориентированный подход обеспечил сопряжение внутренней трансформации педагога с конкретной педагогической деятельностью, усилив эффект целостного профессионального становления.

По результатам опросника «ЭмИн» у большинства участников зафиксирован рост интегрального уровня эмоционального интеллекта (ОЭИ), в среднем с 87,4 до 101,2 балла. Значимые изменения коснулись шкал «по- нимание других» (МП) и «управление собой» (ВУ), что интерпретируется как усиление эмпатийной способности и зрелости эмоционального реагирования, являющихся важнейшими качествами православного педагога.

По шкале эмоционального отклика А. Меграбяна, отражающей уровень эмпатийности, наблюдался статистически значимый рост — с 42,1 до 54,3 балла (p<0,01), что подтверждает формирование сердечной настроенности и способности к соучастию в эмоциональной жизни ребенка. Более 85% участников показали прирост более чем на 10 баллов, особенно в ответах, связанных с открытостью, мягкостью и принятием детского опыта как личностной и духовной реальности.

Применение проективного теста «Рука» Вагнера позволило зафиксировать изменения в глубинных поведенческих установках. Основной индекс агрессии снизился с +1,9 до -2,8, тогда как частотность проективных выборов в категориях «Коммуникация» и «Эмоциональность» выросла в среднем на 21 и 17% соответственно. Это свидетельствует о снижении скрытой напряженности и переходе к кооперативно-открытой модели взаимодействия.

Качественные методы исследования включали полуструктурированное интервью, анализ письменных заданий и наблюдение за участниками на протяжении курса. Интервью проводились в формате открытых экзистенциальных вопросов, направленных на выявление глубинных ценностных установок: «Что для вас значит быть педагогом в церковной школе?», «Какие внутренние изменения вы пережили в ходе курса?», «Какова ваша цель как православного учителя?». Более 80% участников в своих ответах подчеркивали трансформацию профессионального самосознания, отмечая переход от формального подхода к осмыслению педагогики как призвания. В их высказываниях прослеживалась идея личностной вовлеченности и эмоционально-ценностного отношения к профессии: «Раньше я видел свою роль в передаче знаний, теперь — в формировании мировоззрения», «Осознал, что преподавание требует не только методик, но и искренней включенности», «Перешел от формального следования правилам к осмысленной педагогической позиции».

Письменные рефлексии, собранные по за- стов. В них с высокой частотностью встречались ключевые понятия, отражающие сдвиг от функционально-методического подхода к христоцентрическому восприятию педагогической миссии. В 29 случаях (82,8%) авторы добровольно использовали категории «милосердие», «смирение», «ответственность перед Богом» и «воспитание через любовь». Значительная часть респондентов осознанно употребляли такие термины, как «служение», «открытость сердца», «духовная зрелость», «Евангельский смысл», «покаяние» и «детоводитель-ство ко Христу».

Кроме того, в рамках количественного анализа участникам предлагалась авторская анкета, построенная на трехкомпонентной модели диагностики духовно-нравственной зрелости. Анкета включала 21 утверждение, разделенное на когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий блоки, и оценивалась по 5балльной шкале Лайкерта. По результатам анкетирования наблюдалась положительная динамика во всех трех блоках. В когнитивной сфере 74% участников показали рост как минимум на 1 балл, а 41% — на 2 и более, что свидетельствует о расширении представлений о сути и задачах духовно-нравственного воспитания. В эмоционально-ценностном компоненте средний балл вырос с 3,2 до 4,4 (p<0,01), а 82% педагогов отметили усиление внутренней мотивации, эмпатии и сердечной открытости. Поведенческий компонент также показал положительную динамику: 68% респондентов указали на внедрение новых форм работы, активизацию общения с родителями и расширение взаимодействия с духовниками.

Таким образом, количественные методы позволили зафиксировать устойчивый рост вершении курса, стали ценным источником для анализа динамики духовной идентичности. Всего было проанализировано 35 итоговых тек-

по всем целевым компонентам модели: знаниям, ценностной мотивации и практическому действию.

Сравнительная динамика результатов анкетирования (в баллах)

Таблица 4

|

Компонент |

До курса (M) |

После курса (M) |

Δ прирост |

% с ростом |

|

Когнитивный |

3,5 |

4,2 |

+0,7 |

74% |

|

Эмоциональноценностный |

3,2 |

4,4 |

+1,2 |

82% |

|

Поведенческий |

3,6 |

4,3 |

+0,7 |

68% |

Таблица 5

Модель взаимосвязи педагогических условий и целевых результатов обучения

|

Педагогические условия |

Целевые результаты |

|

Инвариантность компетентностного подхода |

Формирование интегральной профессиональной идентичности педагога |

|

Формирование духовно-нравственной личности |

Осознание служения как призвания; нравственная рефлексия; принятие духовных ценностей |

|

Христоцентричность содержания |

Признание образа Христа как педагогического идеала; ориентация на евангельские принципы |

|

Субъектно-субъектный, деятельностный подход |

Развитие эмпатии, диалогичности, готовности к сотворчеству |

Однако эти данные лишь подтверждают более глубокий процесс — внутреннюю педагогическую трансформацию, которая проявлялась не только в тестах, но и в изменении интонации, поведения и профессиональной речи педагогов. Именно это стало предметом наблюдения и анализа в ходе практических модулей.

Наблюдение за практической деятельностью педагогов в ходе модуля «Апробация авторских программ» показало не только применение новых форм (инсценировки, беседы по Евангелию, работа с портфолио «сердечных откликов»), но и изменение интонации педагогического взаимодействия: от формальнодисциплинарного — к сотворчеству, диалогу и духовной поддержке. Например, 14 педагогов внедрили дневники благодарности, 9 организовали встречи с родителями в формате «духовной гостиной», 7 подготовили совместные с детьми сценарии инсценировок притч.

Примечательно, что изменения наблюдались не только на уровне форм деятельности, но и в содержании тематических акцентов, выбранных педагогами в ходе апробации модулей. При реализации авторских программ педагоги акцентировали внимание на таких темах, как «зов совести», «образ доброго самарянина», «смирение как сила», «духовная борьба с обидой». Эти темы осмыслялись и переживались в контексте собственного внутреннего опыта, о чем свидетельствуют творческие задания, инсценировки и рассказы детей. Это указывает на то, что ценностно ориентированная парадигма начинает определять не только форму, но и содержание учебно-воспитательной деятельности. Для систематизации полученных результатов была разработана модель взаимосвязи педагогических условий и целевых результатов обучения (табл. 5). Она демонстриру- ет, как конкретные основания ценностно ориентированной модели (инвариантность компе-тентностного подхода, субъектно-субъектное взаимодействие, христоцентричность содержания и формирование духовно-нравственной личности) коррелируют с ключевыми изменениями в структуре профессиональной идентичности педагога.

Комплексный анализ количественных и качественных данных позволил выявить устойчивую динамику в трех компонентах профессионального становления: когнитивном, эмоционально-волевом и поведенческом. Участники не только освоили методику духовнонравственного воспитания, но и интегрировали ее в собственную личность как духовнопедагогическую позицию. Более 60% участников продемонстрировали переход от «базового» уровня к «продвинутому» по шкале целостности педагогической идентичности. Реализация модели повысила не только педагогическую компетентность, но и внутреннюю зрелость, что подтверждает ее эффективность как инструмента подготовки современного православного педагога.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени эффективности предложенной ценностно ориентированной модели повышения квалификации педагогов воскресных школ, в основе которой лежит целостное понимание профессионального становления как духовно-педагогического процесса. Это позволяет соотнести выводы исследования с рядом теоретических оснований, сформировавших научную и методологическую базу проекта.

В первую очередь необходимо отметить согласие полученных эмпирических данных с идеями системного подхода в педагогике, в частности с концепцией Л. И. Новиковой [11] и В. А. Сластёнина [12], рассматривающих профессиональное развитие педагога как сложную, нелинейную систему, включающую когнитивный, ценностный и деятельностный аспекты. Исследование подтвердило, что без опоры на ценностно-смысловую сферу педагога невозможно добиться устойчивых изменений в его образовательной практике, особенно в условиях религиозного воспитания, где духовный стержень личности играет первостепенную роль. Это перекликается с подходами Е. В. Бондарев-ской [13] и A. A. Alghamdi [14], J. G. Sallan, A. Diaz-Vicario, A. Barrera-Corominas, M. Duran-Bellonch [15], M. C. P. Palomino, E. M. Valdivia, A. B. García [16] акцентирующих значение гуманитарной парадигмы в образовании, но при этом выходит за ее рамки — в сферу богословско-педагогического синтеза.

Именно здесь выявляется уникальность духовного компонента, лежащего в основе реализованной модели. В отличие от светских моделей повышения квалификации, в которых акцент делается преимущественно на профессиональные умения, методические технологии и инструментальную грамотность, ценностно ориентированная программа направлена на внутреннюю трансформацию личности педагога. Как отмечал Б. С. Гершунский [17], педагог будущего — это не просто носитель знаний, а культурно-ценностный медиатор. Однако в условиях воскресной школы этой формулы оказывается недостаточно: здесь педагог призван быть не только медиатором, но и свидетелем, живым носителем веры, образа Христа, действующего через любовь и пример. Этот вывод согласуется с идеями С. И. Гессена, который подчеркивал, что истинное образование должно вести к «одухотворенной культуре» [18]. В нашей модели педагог становится проводником не только знаний, но и духовных ценностей, что особенно значимо в контексте воскресных школ, где формальное обучение неотделимо от воспитания «внутреннего человека». Светские подходы не включают в свою структуру категорию духовного опыта, личной молитвенной жизни, литургического участия, что делает их малоприменимыми в условиях церковного образования. В то же время, как отмечал В. В. Зеньковский, «педагогика без религиозной основы теряет связь с глубинными потребностями души» [19]. Как писала В. А. Шеховцова [20], истинная педагогика начинается с исповеди, а не с методички. Эта мысль перекликается с учением святителя Феофана Затворника [21], подчеркивавшего, что «воспитание без воспитателя есть бесплодное умствование».

В свете вышеуказанного именно христоцен-тричность содержания и ориентация на внутреннюю работу педагога над собой становятся ядром предложенной модели. Практика показывает, что только через личное переживание Евангельских истин педагог способен донести их до ребенка неформально, а через подлинное свидетельство жизни. Реализация программы «Слушание сердцем» показала, что включение в процесс духовного осмысления своей миссии позволяет преодолеть барьер между профессиональной обязанностью и личным духовным призванием. Данные выводы согласуются с положениями ценностно-смысловой модели формирования преемственных результатов подготовки педагога, разработанной И. Г. Харисовой [22]. Как показано в исследовании, эффективная профессиональная подготовка педагогов требует интеграции трех ключевых компонентов: антропоцентрического (ориентированного на ребенка), социального (связанного с созданием образовательной среды) и акмеологиче-ского (направленного на профессиональное совершенствование). В контексте подготовки педагогов воскресных школ это особенно значимо, так как ценностно ориентированная модель, подобно предложенной И. Г. Харисовой ценностно-смысловой модели, обеспечивает целостность профессионального становления через единство духовных ценностей, педагогических компетенций и личностного развития.

Особое значение имеет и структурная связка между результатами исследования и программами духовно-нравственного воспитания, реализуемыми в воскресных школах. Как показывает исследование Ю. Г. Юриной [23], эффективное взаимодействие с семьями в воскресных школах требует дифференцированного подхода, учитывающего:

-

1) «ритуаловерных» родителей (формальное соблюдение традиций при слабом осмыслении);

-

2) приверженцев «абстрактной духовности» (скептицизм при широкой эрудиции).

Предложенные автором методики — от осмысленного изучения катехизисов до техник диалога — подтверждают ключевую роль семейного фактора, что согласуется с нашими выводами о необходимости целостной подготовки педагогов. Подготовленные в рамках курса педагоги были не просто информированы о содержании авторских программ — они прошли путь внутренней и методической готовности к их реализации. Обучение сопровождалось практическими модулями, включающими элементы анализа детских реакций, сценариев занятий, форм рефлексии, работы с родителями и духовниками. Тем самым результаты исследования напрямую встроены в логику воспитательных программ, описанных в диссертационном исследовании, что подтверждает их практическую применимость.

Тем не менее, наряду с позитивными эффектами, важно обозначить и ограничения проведенного исследования. Во-первых, оно имело локальный характер и было реализовано в рамках одной территориальной единицы — Удмуртской Республики. Хотя полученные данные обладают высокой внутренней валидностью, их генерализация на масштаб всей Церкви требует дальнейшей проверки в других регионах и епархиях. Во-вторых, сохраняется отсутствие централизованной системы подготовки и аттестации педагогов воскресных школ, что создает разрывы между инициативными локальными практиками и общецерковной методической политикой. Это требует институционализации успешных моделей на уровне епархиальных или синодальных структур, включения ценностно ориентированных программ в официальные курсы переподготовки. Важным ограничением модели является ее зависимость от системы духовного наставничества и индивидуальных особенностей церковной общины. Как показали интервью с 5 педагогами, не вошедшими в основную выборку, отсутствие регулярного руководства со стороны духовника снижает эффективность программы на 22–25% (по самоотчетам). Кроме того, выявлена корреляция (r=0,61) между продолжительностью воцерковления педагога и устойчивостью результатов. Это ставит вопрос о необходимости дифференцированного подхода к подготовке кадров с разным уровнем духовного опыта.

Кроме того, программа повышения квалификации, несмотря на высокую эффективность, требует долгосрочного сопровождения и развития: только при наличии духовного наставничества, сообщества практиков и регулярного методического обмена можно поддерживать устойчивый эффект. Таким образом, необходимо создание механизмов посткурсовой поддержки, формирующих «педагогические братства» или наставнические группы, объединенные общей ценностной платформой.

Обобщая сказанное, можно заключить, что исследование подтвердило продуктивность ценностно ориентированного подхода к повышению квалификации педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания. Модель, основанная на интеграции богословского, личностного и педагогического измерений, позволяет формировать ту категорию педагогов, которую И. А. Зимняя [24] называла «воспитателями внутреннего человека», способными не только обучать, но и воспитывать, не только направлять, но и сопровождать ребенка на его духовном пути. Тем самым исследование вносит вклад в развитие отечественной духовно ориентированной педагогики, акцентируя переход от образовательных моделей, ориентированных на передачу знаний, к моделям свидетельственного типа. Это позволяет выстраивать новую парадигму церковного образования, где педагог мыслится не только как инструктор и наставник, но как личность, чье внутреннее христианское содержание становится пространством воспитательного воздействия.

Важным аспектом исследования стала оценка изменений в профессиональной деятельности педагогов после прохождения программы. Анализ 42 проведенных участниками занятий (по 3 урока от каждого педагога) выявил следующие статистически значимые изменения (p<0,05):

-

— использование методов духовно-нравственного воспитания увеличилось с 18 до 73% учебного времени;

-

— частота обращения к Евангельским текстам в педагогической практике возросла в 2,8 раза,

-

— доля субъект-субъектных форм взаимодействия (диалоги, обсуждения, совместная молитва) повысилась с 31 до 68%.

Эти данные, зафиксированные методом включенного наблюдения и анализа видеозаписей уроков, свидетельствуют о глубинной трансформации не только личностных качеств, но и профессионального поведения педагогов в соответствии с целями программы.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость и продуктивность ценностно ориентированного подхода к повышению квалификации педагогов воскресных школ как особой категории преподавателей, выполняющих не только образовательную, но и духовно-воспитательную миссию. Разработанная и апробированная программа «Слушание сердцем: христоцентриче-ская педагогика и практика духовнонравственного воспитания» продемонстрировала свою эффективность в формировании целостной профессиональной идентичности педагога, ориентированной на Евангельские ценности и практику сердечного свидетельства.

В отличие от светских моделей, сосредоточенных преимущественно на развитии методических навыков, предложенная программа сочетает когнитивное осмысление, эмоционально-ценностное переживание и деятельностную реализацию педагогического призвания. Именно это делает ее уникальной и релевантной в условиях церковного образования, где ключевым становится не столько уровень предметной подготовки, сколько глубина внутреннего сопричастия педагога к духовному смыслу воспитания.

Анализ изменений, зафиксированных в когнитивном, эмоционально-волевом и поведенческом компонентах профессионального становления, показал положительную динамику у большинства участников курса. Педагоги продемонстрировали рост нравственного сознания, укрепление сердечной настроенности и активную доброжелательную позицию в образовательной практике. Эти качества являются необходимыми для реализации программ духовно-нравственного воспитания детей, разработанных в рамках авторской диссертации, и свидетельствуют о высокой степени методической и духовной готовности педагогов к воплощению их в приходской среде.

Важным итогом исследования стало выявление педагогических условий, обеспечивающих эффективность ценностно ориентирован- ной модели повышения квалификации: инвариантность компетентностного подхода, формирование духовно-нравственной личности педагога, христоцентричность содержания и субъ-ект-субъектный характер педагогического взаимодействия. Эти условия могут быть взяты за основу при проектировании новых программ и при адаптации модели в других образовательных и епархиальных контекстах.

Несмотря на локальный характер эксперимента и отсутствие централизованной системы подготовки педагогов для воскресных школ, результаты исследования позволяют утверждать, что системное повышение квалификации, ориентированное на интеграцию духовного и профессионального развития, имеет высокий потенциал масштабирования и институционализации. Программа «Слушание сердцем» может быть рекомендована к тиражированию в рамках епархиальных курсов, а также как основа для создания общероссийского стандарта подготовки педагогов воскресных школ. Такой подход соответствует идеям Г. Шестуна [25] о «духовной доминанте» воспитания, где педагог выступает носителем не только знаний, но и нравственного идеала.

В перспективе исследование открывает возможности для дальнейшего осмысления путей духовного становления педагога как ключевого ресурса в воспитательной системе Русской православной церкви. Целостный педагог, способный к свидетельству, диалогу, любви и служению, становится не просто исполнителем программы, а живым ее воплощением, через которого осуществляется духовная педагогика будущего.

Отдельная благодарность выражается коллективу научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» и рецензентам, проявивших интерес и высокие профессиональные качества при допечатной доработке рукописи автора.