Ценностно-смысловой компонент компетентности жизнестроительства как основа для проектирования образовательной среды в экзистенциальной парадигме

Автор: Ольхова Юлия Владимировна, Сафонова Марина Вадимовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье фиксируется актуальность перехода образования от социодинамической к экзистенциальной парадигме, предлагается понятие компетентности жизнестроительства как целевого ориентира экзистенциальной педагогики, обсуждаются 5 типов и масштабов жизненных планов, выделенных на основе 5 типов отношений человека с миром. Цель статьи - описать ценностно-смысловой компонент компетентности жизнестроительства обучающихся 8-10-х классов, выявить актуальную для подростков экзистенциальную мотивацию, вычленить ресурсные ценности для становления компетентности жизнестроительства. Теоретико-методологическую основу исследования составляют субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др.), компетентностный подход (Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), обобщение работ в области экзистенциальной психологии (С.Л. Братченко, Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, С. Мадди, Р. Мэй, И. Ялом) и экзистенциальной педагогики (О.И. Андреева, Ю.В. Аннушкин, Н.Н. Ниязбаева, М.И. Рожков, О.Л. Подлиняев, С.Ю. Полянкина). В исследовании приняли участие 90 подростков, обучающихся в 8-10-х классах средней общеобразовательной школы № 157 г. Красноярска. В качестве диагностического инструмента использовалась методика Ш. Шварца, Б. Билски. Статистическая обработка данных включала в себя сравнение выборок. Результаты. Было выявлено типичное для возраста преобладание ценностей «гедонизм» и «самостоятельность», в качестве ресурсных ценностей выделены «доброта», «безопасность», «достижения», в качестве актуальной фундаментальной мотивации - вторая экзистенциальная фундаментальная мотивация по А. Лэнгле. Отмечено, что стремление подростков к достижению собственного благополучия за счет самостоятельных действий создает крепкий фундамент для целеполагания, обеспечивает активность в постановке цели. Условия в образовательном процессе, способствующие проживанию жизненного планирования в масштабе «Я», позволят на следующем шаге расширить целевую аудиторию жизненного планирования до других людей. Наличие в первой пятерке ценности доброты (щедрости), которая вводит в пространство целеполагания других людей из близкого круга подростка, также обеспечивает возможность для расширения масштаба жизненного плана. Ресурсной ценностью, создающей основание для перехода к более крупным масштабам («значимая малая группа», «значимая группа»), является стремление к сохранению и повышению благополучия близких людей. Ценность универсализма, которая могла бы обеспечить переход к самому крупному масштабу «Мир», у подростков дефицитарна. Заключение. Делается вывод о необходимости построения образовательного процесса таким образом, чтобы подростки могли действовать, создавая и реализуя жизненные планы, постепенно осваивая все больший масштаб планирования, на основе ресурсных ценностей, одновременно усиливая те ценности, которые пока являются дефицитарными.

Экзистенциальная педагогика, компетентность жизнестроительства, ценностные ориентации, экзистенциальная мотивация, подросток

Короткий адрес: https://sciup.org/144162165

IDR: 144162165 | УДК: 159.96 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-59-1-317

Текст научной статьи Ценностно-смысловой компонент компетентности жизнестроительства как основа для проектирования образовательной среды в экзистенциальной парадигме

DOI:

П остановка проблемы. Традиционная социодинамическая парадигма в образовании в настоящее время претерпевает значительный кризис, позитивный выход из которого современные ученые видят в переходе к экзистенциальной парадигме в образовании (становлении экзистенциальной педагогики). Как отмечает Н.Н. Ниязбаева, современное образование требует нового открытого знания о человеке: конкретной личности, ее внутреннем мире, смыслах, глубинных переживаниях. Это знание можно получить через исследование идей экзистенциальной психологии в области самоосуществления личности, творчества, обретения личностью свободы и умения нести за нее ответственность, развития духовности, воспитания совести, способности любить [Ниязбаева, 2018].

Цель статьи: охарактеризовать «ресурсные», наиболее проявленные (в первой пятерке рейтинга), и дефицитарные (во второй пятерке рейтинга) ценности обучающихся 8–10-х классов для перехода на следующую фундаментальную мотивацию и для процесса становления компетентности жизнестроительства.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анциферова, К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский и др.), компетент-ностный подход (Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.), обобщение работ в области экзистенциальной психологии (С.Л. Братченко, Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, С. Мадди, Р. Мэй, И. Ялом) и экзистенциальной педагогики (О.И. Андреева, Ю.В. Аннушкин, Н.Н. Ниязбаева, М.И. Рожков, О.Л. Подлиняев, С.Ю. Полянкина).

В исследовании приняли участие 90 обучающихся 8, 9, 10-х классов МБОУ СШ № 157 г. Красноярска. Школа была открыта в сентябре 2020 г., контингент школы – это обучающиеся разных школ города Красноярска, объединенные по территориальному признаку, поскольку переехали накануне открытия школы в мкр. Преображенский (по микроучастку). Для анализа результатов нами были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно обучающиеся 8, 9, 10-х классов.

В настоящей статье мы обсуждаем результаты изучения ценностей подростков по методике Ш. Шварца и В. Билски. При обработке результатов использовались методы анализа средних, ранжирования, качественного анализа.

Обзор научной литературы. Экзистенциальная задача становления личности – обрести «собственную самоценность, обосновать ее внутренне (в чувственном отношении к самому себе) и утвердить вовне (в поступках и в общении с другими людьми)» [Лэнгле, 2008, с. 48]. О.И. Андреева определяет экзистенциальную педагогику как педагогику «постижения смысла жизни, понимаемого как путь достижения вершин успеха в ней с использованием самопознания, самовоспитания, самообразования, самообучения и саморазвития» [Андреева, 2017, с. 83].

Ю.В. Аннушкин указывает на то, что в пространстве экзистенциального подхода процессы обучения и воспитания должны быть максимально персонализированы, чтобы выбор был не только множественным, но и прежде всего ценностным. Приоритетными становятся не знания и даже не компетентности, а личностные смыслы и понимание обучающихся [Аннушкин, 2016]. М.И. Рожков отмечает, что основная цель обучения и воспитания – «формирование человека, умеющего оптимально прожить свою жизнь, максимально используя свои потенциалы и реализуя себя в социально значимой деятельности» [Рожков, 2005; 2002].

Зарубежными авторами также рассматриваются некоторые образовательные последствия, вытекающие из экзистенциального подхода к образованию. Так, отмечается что игнорирование важнейших экзистенциальных воп-росов в образовании способствует духовной пустоте в жизни молодежи и сводит образование к получению квалификации и передаче навыков [Rumianowska, 2020], а экзистенциальное, «преобразующее обучение» служит средством «бытия», изменения и трансформация «я» и «бытия» («Dasein») сопрово- ждаются глубоким, реляционным обучением [Taylor, Cranton, 2012; Walters, 2008], предполагается, что подход учителей должен быть дискретным и косвенным, чтобы дать обучающимся возможность взять на себя ответственность за свою субъективную истину [Saeverot, 2013], предлагается концепция экзистенциальной конфигурации как альтернативный способ концептуализации смыслотворчества людей [Gustavsson, 2020].

В контексте экзистенциального подхода нами была сформулирована цель школьного образования – становление компетентности жизнестроительства обучающихся. Компетентность жизнестроительства – это интегральное свойство личности, характеризующее стремление и способность реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для ответственного создания и реализации жизненных планов. Жизненный план – это совокупность действий по достижению цели, определенной на основе представлений о себе, о мире, о своих отношениях к миру [Ольхова, Сафонова, 2019].

В данной статье мы рассматриваем особенности ценностно-смыслового компонента компетентности жизнестроительства обучающихся 8, 9, 10-х классов. Ориентация образования на личностные смыслы невозможна без учета реальных ценностей обучающихся. В качестве гипотезы мы предполагаем наличие в ценностном профиле испытуемых ресурсных (ярко выраженных, занимающих первые позиции в рейтинге) категорий, которые могут стать базой для проектирования образовательной среды, и де-фицитарных категорий, становление которых должно войти в задачи ее построения.

Структура компетентности жизнестроитель-ства описывается нами через следующие категории: компоненты компетентности, типы жизненных планов, масштаб жизненных планов.

Компетентность жизнестроительства включает в себя следующие компоненты.

-

1. Мотивационный компонент, представляющий собой ключевые мотивы, запускающие жизненное планирование.

-

2. Когнитивный компонент – представления человека о себе и через себя – представления о мире.

-

3. Эмоционально-волевой – эмоции, которые предпочитает человек, которые хочет получить при постановке целей и реализации жизненных планов, особенности регуляции поведения.

-

4. Ценностно-смысловой компонент, представленный ценностным профилем, в рамках которого строятся жизненные планы.

-

5. Операциональный компонент – особенности планирования деятельности, отбора средств, их реализации.

-

6. Рефлексивный компонент связан с особенностями восприятия последствий собственных действий, способами интерпретации изменений в себе и мире вокруг, производимыми действиями человека.

-

7. Проактивный компонент – особенности проявления ответственности за совершенные действия.

Компетентность жизнестроительства соотносится с понятием мира в экзистенциальной психологии. Р. Мэй определяет мир как комплекс значимых отношений, в которых существует человек и в построении которых он принимает участие [Мэй, 2016]. В нашей работе мы выделяем 5 типов жизненных планов на основе 5 типов отношений человека с миром:

-

– в сфере образования – отношения с информацией, со знаниями о мире, со способами их получения, использования и трансляции;

-

– в сфере взаимодействия с собой – отношения с собой, собственными желаниями, потребностями и возможностями, дефицитами и ресурсами;

-

– в сфере взаимодействия с другими людьми – отношения с другими людьми;

-

– в сфере упорядочения времени и пространства – отношения с окружающим предметным миром, отношения со временем;

-

– в сфере самореализации – отношения с собственной самоценностью.

Масштаб жизненного плана – это объем целевой аудитории, с которой связана реализа-

ция жизненного плана. Понятие масштаба жизненного плана связано с типами личностноразвивающей школьной среды по В.А. Ясвину: микросреда (семья, школа, сверстники), мезосреда (культура школы), экзосреда (информационное поле), макросреда (ценности, законы, традиции).

Мы выделяем 5 типов масштаба.

Масштаб «Я» – цель жизненного плана связана с собственной жизнью.

Масштаб «Значимая малая группа» (семья, друзья, учебная группа) – цель жизненного пла- на связана с жизнью значимой малой группы людей.

Масштаб «Значимая группа (класс, школа)» – цель жизненного плана связана с жизнью более крупной значимой группы людей.

Масштаб «Микрорайон (Преопростран-ство)» – цель жизненного плана связана с жизнью микрорайона, в котором проживают обучающиеся.

Масштаб «Мир (город, Сибирь, страна, мир)» – цель жизненного плана связана с жизнью города, страны, мира.

Результаты исследования

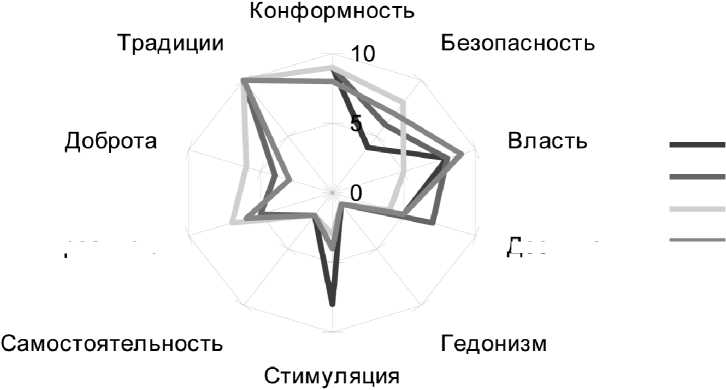

Рис. 1. Ранжирование ценностей как нормативных идеалов у обучающихся 8–10-х классов Fig. 1. Ranking of values as normative ideals among students of grades 8–10

В первую пятерку ценностей как нормативных идеалов по выборке в целом попали: гедонизм (1-е место), самостоятельность (2-е место), достижения (3-е место), безопасность (4-е место), доброта (5-е место). Показатели всей выборки наиболее близки к результатам обучающихся 8-го класса и существенно отличаются от результатов обучающихся 9-го класса.

В среднем по выборке обучающиеся 8–10-х классов главенствующую роль отдают гедонизму – стремлению к удовольствию, наслаждению жизнью. Важно отметить, что это удовольствие, по мнению испытуемых, опирается не на власть (9-е место), не на стабильность и конформизм – у ценности традиции 10-е место, не на стимуляцию (8-е место) – потребность в глубоких и ярких переживаниях, а на самостоятельность (2-е место) и на достижения (3-е место). При этом ценна безопасность (4-е место): стабильность общества, собственное здоровье, безопасность близких. Также ценна доброта (щедрость) – 5-е место: ценность отношений с близким кругом людей, ценность полезности, честности, ответственности, дружбы.

Мы обнаружили существенное понижение ранга у показателя «доброта (щедрость)» для девятиклассников: он спустился с 5-го на 9-е место. При этом для восьми- и десятиклассников ценность доброты выше, для них она на 4-м месте.

Существенное повышение ранга в сравнении с выборкой в целом обнаружилось для показателя «стимуляция»: для девятиклассников ранг с 8 повысился до 3, для десятиклассников – до 6, а у восьмиклассников он совпадает с рангом всей выборки.

Можно отметить в 9-м классе понижение значимости межличностных отношений и повышение значимости ярких переживаний, а в 10-м классе – рост значимости отношений и снижение значимости ярких переживаний. Таким образом, внутри выборки есть динамика спада и роста по данным показателям. Также в 9-м классе мы обнаружили повышение ценности власти относительно общих показателей выборки и показателей по 8-м и 10-м классам.

В 9-м классе обнаруживается некоторая кризисность в сравнении с 8-м классом, которая вы-

Универсализм

Вся выборка 10-й класс 9-й класс 8-й класс

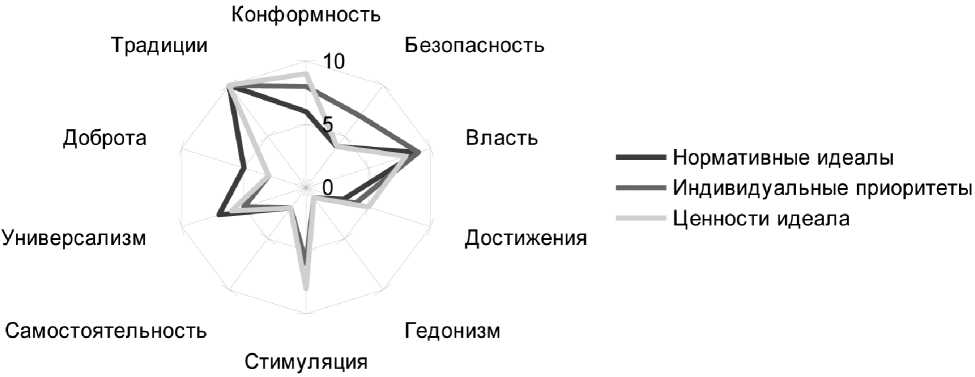

Рис. 2. Ранжирование ценностей как индивидуальных приоритетов у обучающихся 8–10-х классов

Fig. 2. Ranking of values as individual priorities for students of grades 8–10

Достижения

На двух графиках можно обнаружить видимые различия между показателями по ценностям: «безопасность» – среднегрупповое значение вышло за пределы первой пятерки, снизилась значимость безопасности для восьмиклассников и девятиклассников, снизился ранг конформности, повысился ранг стимуляции.

равнивается относительно общих показателей в 10-м классе. При сохранении ценности удовольствия от жизни и самостоятельности в 9-м классе происходят значительный подъем в ранге ценности стимуляции – до 3 позиции, власти – до 7 позиции (в то время как у восьми- и десятиклассников она на 9-м месте) и снижение ценности доброты до 9-го места, при этом сохранение достижений на 4-м месте и безопасности – на 5-м. Проявляется отрыв от ценности отношений с людьми в сторону удовлетворения собственных потребностей, достижения собственного благополучия, собственной безопасности. Эти разрывы не столь высоки, чтобы учитывать их при проектировании общих образовательных решений для группы обучающихся с 8-го по 10-й класс, однако важны для понимания особенностей девятиклассников и принятия частных решений.

В первой пятерке: гедонизм (1-е место), самостоятельность (2-е место), доброта (3-е место), достижения (4-е место) и универсализм (5-е место). Ценности, связанные с чувствами общности, с выхода за границы первичной группы – универсализм – стали значимее безопасности.

9-й класс

8-й класс

Вся выборка

10-й класс

Рис. 3. Ранжирование ценностей «Ваш идеал»

Fig. 3. Ranking of values “Your Ideal”

Универсализм

Достижения

Ценности идеального человека представлены на рис. 3. Идеальный человек, по мнению подростков, стремится к получению удовольствия от жизни (гедонизм), самостоятельности, достижениям, доброте, безопасности, при этом он может до определенной степени пренебречь традициями, не слишком заинтересован в ярких впечатлениях и переживаниях (стимуляция), достижении власти, чувстве общности с другими (универсализм). Можно заметить, что в идеальном человеке отразились потребности и стремления подростков, проживающих возрастной кризис. «Идеальный» ценностный профиль восьмиклассников показывает вхождение в кризис, у девятиклассников можем заметить его яркое проживание (минимальная значимость общности с другими, традиций, конформности, безопасности, высокая потребность в удовольствиях, стимуляции, власти, достижениях), к десятому классу острый кризисный период проходит (увеличивается значимость общности с другими и доброты), что говорит о приоритете масштаба жизненного плана «Я» для девятиклассников и о готовности десятиклассников перейти к другим масштабам, связанным с включенностью в группу.

Рис. 4. Сопоставление ценностей различного вида на всей выборке испытуемых

Fig. 4. Comparison of values of various types in the entire sample of subjects

По рис. 4 видно практически полное совпадение трех графиков по показателям «традиции», «власть», «стимуляция», «универсализм». По показателю «безопасность» совпадают значения для ценностей, выраженных в нормативных идеалах, и ценностей идеала, для ценностей, выраженных в индивидуальных приоритетах, этот показатель значительно ниже. Менее ценен комфорт для идеала в сравнении с другими двумя графиками.

Обсуждение результатов. В начале 2000-х гг. в России проводилось эмпирическое исследование ценностей обучающихся 8–10-х классов в Вологде [Карандшев, 2004]. Можно выделить ценности, одинаково значимые для современных обучающихся 8–10-х классов и для обучающихся такого же возраста в 2000-х гг. Традиции одинаково не значимы в обеих выборках и по всем типам ценностей: 9-е место у испытуемых 2000-х гг. и 10-е место у современных испытуемых. Также власть: 10-е и 9-е место. Можно считать, что отнесение ценности традиции и власти к наименее важным является особенностью возраста испытуемых.

Из ценностей первой пятерки близко расположены: безопасность (3, 2 и 4-е место), достижения (5, 3 и 3-е место). Доброта в обеих выборках испытуемых находится в первой пятерке, но для испытуемых 2000-х гг. она более важна – на 1-м и 2-м месте, для современных подростков она на 5-м месте. Самостоятельность на 1 месте как нормативный идеал у подростков в 2000-х гг., но на 6-м месте как ценность, проявляющаяся в деятельности. Современные подростки ставят ее на 2-е место. Можно отнести к особенностям возраста наделение высокой важностью безопасности, достижений, доброты и самостоятельности, однако степень их важности будет варьироваться в зависимости от особенностей группы испытуемых.

Гедонизм не попал в пятерку важных ценностей подростков 2000-х гг., в то время как у современных подростков, согласно нашему исследованию, гедонизм находится на 1-м месте во всех группах испытуемых по всем типам ценностей. Можно предположить, что ценность гедонизма у современных подростков обусловлена, с одной стороны, возрастом (есть совпадение по всем типам возрастных групп испытуемых), с другой – актуальной ситуацией развития современных подростков. Они демонстрируют единообразие в выборе этой ценности между 8, 9, 10-м классами сейчас, в отличие от выбора подростков, проходивших эту методику 20 лет назад.

Согласно исследованию Н.С. Мантровой и Н.А. Степаненко, ведущими ценностями являются склонность к получению удовольствия (гедонизм) и доброта как сохранение и повышение благополучия близких людей на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. Это частично подтверждается нашим исследованием: 2-е место у наших испытуемых занимает самостоятельность. Также значимыми являются традиции и власть [Мантрова, 2017], что не подтверждается нашим исследованием, соответственно, является особенностью изучаемой группы.

По данным И.А. Баевой, Л.А. Гаязовой, И.В. Кондакова, Е.Б. Лактионовой, наиболее значимой ценностью для старшеклассников является универсализм, за ним следуют: безопасность, самостоятельность, доброта, достижения, конформность, традиции, гедонизм, стимуляция, власть [Баева и др., 2020].

Современные исследования ценностей следующего возрастного этапа – юношеского возраста (с 16 до 24 лет) – обнаруживают сохранение низкого значения ценностей традиции – последнее место, сохраняется значимость достижений, безопасности, доброты. Важно отметить, что ведущие ценности подросткового возраста (на основании нашего исследования) – гедонизм и самостоятельность – в более старшем возрасте сохраняют лидирующие позиции: самостоятельность на 1-м месте, гедонизм – на 2-м. Это демонстрируют и испытуемые 16–17 лет, и испытуемые 18–19 лет [Яницкий и др., 2019]. Молодые люди 19–20 лет также наделяют ведущей значимостью гедонизм (1-е место) и самостоятельность (2-е место) [Лоткин, Слижевская, 2019].

Обусловленным возрастом и типичным для выборки можно считать определение малой значимости ценности традиций и конформности.

При постановке целей и реализации жизненного плана подростки не ориентируются на культурные обычаи и традиции группы, социальные ожидания людей, составляющих их близкий круг. Ценность власти также занимает достаточно низкие позиции в рейтинге, стремление к доминированию и приобретению социального статуса выражено слабо, однако на уровне отдельных представителей выборки отмечались тенденции ставить власть даже на первые позиции в рейтинге.

Лидирующие позиции занимают гедонизм и самостоятельность, и это «ресурсные» ценности для становления компетентности жизне-строительства. Стремление к достижению собственного благополучия за счет самостоятельных действий обеспечивает крепкий фундамент для целеполагания, обеспечивает активность в постановке цели. Проживание жизненного планирования в масштабе «Я» позволяет расширить целевую аудиторию жизненного планирования до других людей.

В своем исследовании взрослых людей (25–55 лет) А.Ю. Васанов обнаружил, что значимость для человека ценности самостоятельности на уровне нормативных идеалов свидетельствует о высоком уровне внутренней свободы, ответственности, экзистенциальной наполненности личности, самотрансцендентности. Значимость самостоятельности на уровне индивидуальных различий говорит о понижении уровня самодистанцированности, способности отойти от себя на некоторую дистанцию.

Также он отмечает, что высокая значимость ценности гедонизма сопряжена с низким уровнем ответственности, самодистанциро-ванности и экзистенциальной наполненности [Васанов, 2010].

У подростков мы видим одинаково высокую значимость ценности самостоятельности и на уровне нормативных идеалов, и на уровне индивидуальных приоритетов, при этом высока значимость гедонизма, что придает некоторую конфликтность. Это можно объяснить тем, что потенциал для ответственности, способности, ориентации на рефлексию и учет интересов других людей (наличие доброты в пятерке наи- более значимых ценностей) есть, но ресурса на их реализацию пока нет. Ресурс может появиться через реализацию жизненных планов более крупного масштаба.

Также возможность для расширения масштаба жизненного плана обеспечивает наличие в первой пятерке ценности доброты (щедрости), которая вводит в пространство целеполагания других людей из близкого круга подростка. Стремление к сохранению и повышению благополучия близких людей обеспечивает основание для перехода к более крупным масштабам (масштаб «Значимая малая группа», «Значимая группа») и является ресурсной ценностью. Переход к масштабу «Мир» – самому крупному масштабу, могла бы обеспечить ценность универсализма, которая у подростков дефицитарна.

Согласно полученным данным, подростки находятся на уровне второй экзистенциальной фундаментальной мотивации по А. Лэнгле – мотивация к получению радости от жизни и переживанию ценностей. Эта мотивация может стать основой для перехода к следующей мотивации – мотивации к персональной аутентичности и справедливости. Исходя из этого тезиса, необходимо задействовать мотивацию достижения, которая у подростков занимает 3-е место в рейтинге, безопасности (4-е место) и универсализма (7-е место).

Чтобы начать действовать из собственной самоценности во внешнем круге, для других, необходимо актуализировать ценности доброты и достижений, которые у подростков ресурсны.

Таким образом, ценностный профиль возрастной группы или конкретной группы людей может быть основанием для проектирования траектории становления компетентности жизне-строительства.

Выводы. Исходя из результатов исследования, можно выделить следующие условия, необходимые для становления компетентности жизнестроительства у подростков.

-

1. Обеспечение широкого спектра возможностей для проявления самостоятельности: в выборе содержания и способов деятельности, ролей, которые будут в этой деятельности реа-

лизовываться, способов исполнения роли. Это даст возможность удовлетворять потребности в удовольствии и самостоятельности, которые являются ведущими ценностями.

-

4. Постепенный переход к расширению масштаба жизненного плана от «Я» к «Группа» с опорой на маркеры прохождения подросткового кризиса и внутренней готовности действовать в социальных группах разного уровня.

-

5. Обеспечение «открытости» и безопасности образовательного процесса через совместное планирование процесса и результатов образования, выработки четких критериев оценки деятельности.

-

2. Ориентация на удовлетворенность (наряду с ориентацией на результативность) в процессе и результате образовательной деятельности, демонстрация ресурсов образовательной деятельности для получения личного удовлетворения через 5 типов взаимодействия (5 типов жизненных планов): с информацией, с собой, с другими, с окружающим предметным миром, отношения со временем, с собственной самоценностью.

-

3. Создание благоприятного психологического климата, диалогового общения между всеми субъектами образовательного процесса, что обеспечит реализацию ценности «доброта», поскольку доброта – это дружеское, заботливое отношение, отзывчивость.

Исследование ценностей подростков 8–10-х классов показало, что построение образовательного процесса в экзистенциальном подходе возможно при обеспечении опоры на ведущие, «ресурсные» ценности и усилении дефицитар-ных, необходимых на последующих этапах развития, а также через обеспечение перехода от одной экзистенциальной фундаментальной мотивации к другой.

Список литературы Ценностно-смысловой компонент компетентности жизнестроительства как основа для проектирования образовательной среды в экзистенциальной парадигме

- Андреева О.И. Педагогика и философия экзистенциализма // Образование от «А» до «Я». Образовательный портал «УчисьУчись.рф». ООО «Учисьучись». Екатеринбург, 2017. Вып. 9. С. 83–84.

- Аннушкин Ю.В. Экзистенциальный подход в образовании как альтернатива социодинамической парадигме [Электронный ресурс] // Universum: психология и образование. 2016. № 3–4 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnyy-podhod-v-obrazovanii-kak-alternativa-sotsiodinamicheskoy-paradigme (дата обращения: 09.07.2021).

- Баева И.А., Гаязова Л.А., Кондакова И.В., Лактионова Е.Б. Психологическая безопасность личности и ценности подростков и молодежи // Психологическая наука и образование. 2020. Т. 25, № 6. С. 5–18. DOI: 10.17759/pse.2020250601

- Васанов А.Ю. Взаимосвязь ценностных ориентаций с характеристиками экзистенциальной наполненности [Электронный ресурс] // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы. М.: Изд-во Института психологии РАН, 2010. С. 661–665. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21874309 (дата обращения: 09.07.2021).

- Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 70 с.

- Лоткин И.В., Слижевская А.Н. Поколение Z: психологические особенности и ценности (на примере Омского государственного университета путей сообщения) [Электронный ресурс] // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2019. № 4 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-psihologicheskie-osobennosti-i-tsennosti-na-primere-omskogo-gosudarstvennogouniversiteta-putey-soobscheniya (дата обращения: 09.07.2021).

- Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2008. 159 с.

- Мантрова М.С. К вопросу изучения ценностных ориентаций подростков из благополучных и неблагополучных семей [Электронный ресурс] // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6, № 1 (18). С. 113–116. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28997322 (дата обращения: 09.07.2021).

- Мэй Р. Теория и практика экзистенциальной психологии. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2016. 337 с.

- Ниязбаева Н.Н. Экзистенциальная антропология как антропология образования [Электронный ресурс] // Дискурс-Пи. 2018. № 2 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnayaantropologiya-kak-antropologiya-obrazovaniya (дата обращения: 09.07.2021).

- Ниязбаева Н.Н. Экзистенциально-психологический подход в образовании: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Т. 3, № 3. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/47079.shtml (дата обращения: 09.07.2021).

- Ольхова Ю.В., Сафонова М.В. Компетентность жизнестроительства: категория жизненного планирования в компетентностном подходе // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2019. № 4 (50). С. 127–142. DOI: 10.25146/1995-0861-2019-50-4-169

- Рожков М.И. Концепция экзистенциальной педагогики [Электронный ресурс] // Ярославский педагогический вестник. 2002. № 4 (33). С. 73–77. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/pedagoka_i_psichologiy/18_1/ (дата обращения: 09.07.2021).

- Рожков М.И. Экзистенциальный подход к организации воспитательного процесса [Электронный ресурс] // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2005. № 1 (10). С. 35–38. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9161403 (дата обращения: 09.07.2021).

- Яницкий М.С., Серый А.В., Браун О.А. и др. Система ценностных ориентаций «поколения Z»: социальные, культурные и демографические детерминанты / Ю.В. Пелех, О.В. Маслова, М.В. Сокольская, Р.Д. Санжаева, А.Р. Монсонова, С.Б. Дагбаева, Ю.Ю. Неяскина, Р.В. Кадыров, Т.В. Капустина [Электронный ресурс] // СПЖ. 2019. № 72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistematsennostnyh-orientatsiy-pokoleniya-z-sotsialnye-kulturnye-i-demograficheskie-determinanty (дата обращения: 09.07.2021).

- Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление. М.: Народное образование, 2019. 448 с.

- Gustavsson C. Existential configurations: a way to conceptualise people’s meaning-making // British Journal of Religious Education. 2020. Is. 42 (1). P. 25–35. DOI: 10.1080/01416200.2018.1556598

- Rumianowska A. Existential perspectives on education // Educational Philosophy and Theory. 2020. Is. 52 (3). P. 261–269. DOI: 10.1080/00131857.2019.1633915

- Saeverot H. Indirect Pedagogy: Some Lessons in Existential Education. Rotterdam: Sence Publishers, 2013. 103 p.

- Taylor E.W., Cranton P. The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research, and Practice. John Wiley & Sons, 2012. 624 p.

- Walters D.A. Existential being as transformative learning // Pastoral Care in Education. 2008. Is. 26 (2). P. 111–118. DOI: 10.1080/02643940802062758