Ценностно-смысловые основы формирования культуры трудовой деятельности молодежи

Автор: Вельмисова Д.В.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология управления

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Формирование человеческого потенциала справедливо связывается с развитием культуры труда личности и групп. Ценностно-смысловые механизмы являются основой установления связей индивида с социально-культурными общностями, способствуя его активной или пассивной адаптации в процессе смыслообразования в деятельности. Это справедливо и в отношении профессиональной идентичности, т.к. любому виду деятельности свойственна групповая система ценностей, определяющая культуру профессии, т.е. характеризующие ее содержание ценности и нормы. В исследовании культуры трудовой деятельности молодежи автор обращается к структуре ценностно-мотивационных смыслов студенческой молодежи, поскольку в период получения профессионального образования происходит активное вхождение в профессию и начинается формирование профессиональной идентичности.

Культура трудовой деятельности, смыслы, молодежь, мотивация, профессиональная идентичность, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/142242427

IDR: 142242427 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2024-2-35-43

Текст научной статьи Ценностно-смысловые основы формирования культуры трудовой деятельности молодежи

Развитие социально-трудовых отношений в современных условиях характеризуется углублением проблемы квалификационного дисбаланса, которая отражается в противоречии целей социально-экономического развития и обеспечивающем его качестве человеческого потенциала. Человеческий потенциал включает элементы физического здоровья, профессиональные компетенции, инновационную активность, гражданскую позицию, общекультурные компетенции, характеризующие работников различных статусных и профессионально-квалификационных групп. Проведенный нами ранее наукометрический анализ позволил выявить, что понятие «человеческий потенциал» имеет устойчивые связи с понятием социальной идентичности, которая, по определению М. Кастельса, является источником смысла и опыта для людей, формирования значений [16] Во-многом, качество человеческого потенциала, его социально-культурные составляющие, обусловлено формированием социальной идентичности личности. В процессе социализации человека, в т.ч. профессионального становления, происходит формирование системы сильных и слабых социальных связей [3] через членство в социальных группах, предполагающих культурную, когнитивную, эмоциональную принадлежность. По мере развития личности система социальных связей, в т.ч. в профессиональной деятельности, преобразуется, как следствие трансформируются ценностно-смысловые приоритеты человека, предопределяющие цели деятельности и допустимые способы их достижения. Формируемая профессиональная идентичность как основа субъектности личности объясняет принимаемые человеком-работником решения, его отношение к труду, выбор сферы приложения труда. Не случайно, отмечается, что по сути «опредмеченные социальные отношения выступают фактором профессиональной социализации личности, которая в процессе обучения и первичного опыта работы осваивает профессиональные связи, знакомится с составом профессиональных и социальных норм, регламентирующих процесс труда; с символическими профессиональными образами, социальной ролью профессии в системе общественных отношений; возможностями интеграции в профессиональное сообщество» [9].

Формирование человеческого потенциала справедливо связывается с развитием культуры труда личности и групп - как системы ценностей, смыслов, норм, определяющих идентичность и задающих вектор поведению работников в контексте достижения стратегических и оперативных целей. Ценностно-смысловые механизмы являются основой установления связей индивида с социально-культурными общностями, способствуя его активной или пассивной адаптации в процессе смыслообразования в деятельности. Условия этого процесса формируются институтами образования, труда и занятости, культуры и науки, семьи, организациями и предприятиями, ближайшим окружением человека. «Человеку необходимо ощущать себя частью общества, референтной группы или авторитетной общности» [4] Общеметодологический подход к развитию человеческого потенциала и определению роли мотивации в приобретении новых знаний, предметноориентированных компетенций позволяет установить ценностно-смысловые характеристики процесса «профессионального взросления» индивида, приобщения его к новым практикам инновационного развития, экономического мышления и соответствующим социальным действиям [12, с. 23]

Это справедливо в отношении профессиональной идентичности, т.к. любому виду деятельности свойственна групповая система ценностей, определяющая культуру профессии, т.е. характеризующие ее содержание ценности и нормы. И содержание кризиса профессиональной идентичности воплощается в различных типах несоответствия ценностно-смысловых приоритетов личности характеру профессиональной деятельности. Поэтому, с одной стороны, в культуре труда, присущей личности, отражаются нормы профессиональной деятельности, усвоенные в процессе профессионального становления, а с другой стороны, анализ ценностно-смысловых аспектов поведения человека в трудовой деятельности, т.е. его культура труда, позволяет охарактеризовать степень сформированности профессиональной идентичности.

Культура труда в современных условиях перехода к человекоориентированному управлению в контексте обострения квалификационного дисбаланса становится ключевым фактором эффективности деятельности организаций и предприятий. Результаты деятельности организаций и предприятий, как отмечается в исследованиях, зависят от профессионализма, мобильности, адаптивности, социально-психологической устойчивости, нравственности, социальных притязаний личности [7, с. 236]. Не случайно культура труда рассматривается как часть интеллектуальных резервов личности, наряду с такими характеристиками работников как знание и использование экономических методов работы, адаптивность к условиям хозяйствования, навыки рационального мышления, инновационность. Так, в деятельности руководителя управленческая культура признается важным признаком качества управленческого труда, включая «совокупность типичных для руководителя ценностей, норм, точек зрения и идей, которые сознательно формируют его поведение» [8]. В.К. Потемкин, рассматривая составляющие культуры труда руководителя, выделяет следующие компоненты:

-

- личная культура (уровень квалификации, этическое воспитание, личная гигиена, внешний вид, форма обращения к подчиненным и т.п.);

-

- этические качества (знание и соблюдение этикета, преданность коллективу, любовь к людям, широта взглядов и др.);

-

- рациональное распределение рабочего времени;

-

- культура содержания рабочего места;

-

- культура проведения массовых мероприятий (совещаний, переговоров, бесед);

-

- культура приема посетителей;

-

- культура речи;

-

- организационная культура руководителя (степень владения знаниями теории управления, организаторской работы, опыт, навыки, умение осуществлять разнообразные организационные процедуры и др.)

В основе культуры труда лежат определенные нормы: юридические, моральные, организационные, экономические, эстетические, этические и др., предопределяющие профессиональную идентичность. Нами разделяется подобный целостный взгляд при исследовании культуры труда ввиду ее целостности, формировании и развитии в процессе социализации и профессионального становления личности как реакция на условиях трех уровней – макро-, мезо- и микросоциальной среды.

Стоит отметить, что в современных условиях трансформируется контекст социального управления, которое все чаще реализуется в цифровом пространстве с характерными для него когнитивными, психологическими и смысловыми искажениями. Такие тенденции как рост доли гибридной занятости, увеличение количества работающих дистанционно сопровождают процесс изменения культуры труда во многих профессиях. Данные исследований свидетельствуют об интенсивном развитии онлайн-коммуникаций вследствие ряда факторов: эффективность взаимодействия (90%), расширение охвата мероприятий и встреч (74%), скорость решения вопросов (70%), экономическая эффективность (расходы на командировки в офис) 64%, сохранение данных и записей встреч (61%), привлечение специалистов из других стран (38%), статистика и анализ данных (28%) [5].

Цифровое пространство становится еще одной средой формирования профессиональной идентичности и соответствующей ей культуры труда личности, т.к. информационная среда, во многом, является пространством смысловым и символическим, позволяющим мгновенно порождать многочисленные смыслы и интерпретации и осуществлять социальное управление на их основе. В цифровом пространстве упрощается и реализация массовой коммуникации, так, В.А. Ядов отмечал в контексте анализа теории Э. Гидденса, что в отличие от традиционного и индустриального обществ, в современной жизни человек вследствие активного взаимодействия разных культур с помощью массовой информации идентифицирует себя не только с общностями «здесь» и «теперь», на также «там»: и в прошлом, и в обозримом будущем, включаясь в глобальную систему социального пространства [15].

Исследователями выделяются четыре стадии профессионального становления молодежи: сознательный выбор профессии, усвоение профессиональных знаний, навыков и умений, активное вхождение в профессию и полная реализация личности в труде, а психологическими критериями каждой стадии являются, соответственно: профессиональное самоопределение, сформированность отношения личности к себе как субъекту профессиональной деятельности, определенный уровень развития профессионально значимых качеств и психологический комфорт [13].

В исследовании культуры трудовой деятельности молодежи мы обращаемся к структуре ценностно-мотивационных смыслов студентов гуманитарного профиля, поскольку в период получения профессионального образования происходит активное вхождение в профессию и начинается формирование профессиональной идентичности. Вместе с тем, в процессе профессиональной подготовки существует ряд противоречий. Так, нельзя не согласиться с тем, что в сфере образования можно констатировать все углубляющийся процесс несоответствия образовательных практик и компетенций студентов общественным потребностям и запросам, что выражается в аморфности трудового потенциала работников, отсутствии его целевой ориентации и адаптации к изменяющимся условиям профессиональной деятельности [10]

Система образования, профессиональной подготовки и переподготовки в качестве одного из основных элементов входит в социальную субкультурную среду, обеспечивающую мотивацию работников и будущих специалистов, наряду с контактной средой (неформальные организации в структуре персонала; профессиональные объединения и клубы; родственные связи; коммуникативная среда территориальной общности), информационной средой (общественное мнение населения, средства массовой информации, реклама и др.), социально-культурной средой (сложившийся механизм социальных статусов, структура субкультурных групп, социальная стратификация населения и др.), символической реальностью [8, c. 92]. Педагог, вступая в диалогическое взаимодействие с учеником, прежде всего, формирует у него адекватные смыслы, активную жизненную позицию, развивает потребность в знаниях и познании мира, способствует превращению учащихся из объектов влияния и воздействия в субъектов личностного и профессионального самоопределения и самоутверждения [14]. Поэтому, с одной стороны, образовательные учреждения призваны решать задачу интеграции личности в профессиональное сообщество, усвоения профессиональных знаний, компетенций, принятие профессиональных ценностей, определенных поведенческих моделей, традиций, идентификацию себя с определенной сферой приложения труда, обеспечивающей принятие в профессиональную группу. Однако, формирование в системе образования определенной профессиональной культуры труда усложняется в современных условиях разнообразием информационно-коммуникативного пространства жизнедеятельности студенческой молодежи.

Исследование ценностно-мотивационных смыслов студенческой молодежи (N250), предпринятое в 2022 году позволило зафиксировать проблемы в формировании культуры труда, т.е. моделей поведения, которые будут в дальнейшем реализовываться в профессиональной деятельности и станут смысловой основой развития профессиональных компетенций [11]. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что структура ценностно-мотивационных смыслов студенческой молодежи не в полной мере соответствует логике развития общественных отношений и требованиям современных профессий. Такие инструментальные составляющие смысловой структуры личности как командоориентированность, эмпатия, лидерство, инновативность, адаптивность, инициативность, толерантность к ситуации неопределенности – не вошли в число приоритетных. В число наиболее значимых вошли смыслы, связанные с самоменеджментом: самоорганизация (ранг 1), эффективность в делах – трудолюбие, продуктивность в работе (ранг 2), обучаемость (ранг 3,5), рационализм (ранг 3,5), самоконтроль (ранг 5).

Таблица 1. Ранговое распределение инструментальных ценностно-мотивационных смыслов студенческой молодежи (2024 г.)

|

№ п/п |

Инструментальные ценностно-мотивационные смыслы |

Оценка 2024 г. |

Ранг 2024 г. |

Ранг 2022 г. |

|

1 |

Самоорганизация (способность управлять своей активностью, временем, приоритетами) |

4,6 |

1 |

1 |

|

2 |

Ответственность (чувство долга, умение держать слово) |

4,6 |

2 |

6 |

|

3 |

Обучаемость (установка на постоянное обучение, интерес к новым знаниям) |

4,5 |

3,5 |

3,5 |

|

4 |

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) |

4,5 |

3,5 |

2 |

|

5 |

Адаптивность (приспосабливаемость к условиям внешней и внутренней среды) |

4,5 |

5,5 |

14 |

|

6 |

Воспитанность (хорошие манеры) |

4,5 |

5,5 |

9 |

|

7 |

Исполнительность (дисциплинированность) |

4,5 |

7 |

9 |

|

8 |

Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) |

4,5 |

8 |

5 |

|

9 |

Командоориентированность (установка на работу в команде, сотрудничество) |

4,4 |

9,5 |

24 |

|

10 |

Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения) |

4,4 |

9,5 |

3,5 |

|

11 |

Толерантность к ситуации неопределенности (способность конструктивно действовать в ситуации перемен) |

4,4 |

11 |

15,5 |

|

12 |

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) |

4,3 |

12,5 |

10 |

|

13 |

Эмпатия (понимание чувств и эмоций других, сопереживание) |

4,3 |

12,5 |

25 |

|

14 |

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) |

4,2 |

14,5 |

20,5 |

|

15 |

Честность (правдивость, искренность) |

4,2 |

14,5 |

19 |

|

16 |

Образованность (широта знаний, высокая общая культура) |

4,1 |

16 |

8 |

|

17 |

Инициативность (энергичность, готовность с энтузиазмом выполнять свои задачи) |

4,1 |

18 |

15,5 |

|

18 |

Инновативность (ориентация на усовершенствования, открытость инновациям в решении производственных задач) |

4,1 |

18 |

18 |

|

19 |

Позитивный взгляд на жизнь (оптимизм, чувство юмора) |

4,1 |

18 |

23 |

|

20 |

Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) |

4,0 |

20,5 |

17 |

|

21 |

Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов |

4,0 |

20,5 |

11,5 |

|

22 |

Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах |

4,0 |

22 |

22 |

|

23 |

Лидерство (установка на лидирующую роль в команде) |

4,0 |

23 |

20,5 |

|

24 |

Предприимчивость (деловая активность, установка на инициирование и осуществление дела, приносящего успех) |

3,9 |

24 |

11,5 |

|

25 |

Чуткость (заботливость) |

3,9 |

25 |

27 |

|

26 |

Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) |

3,8 |

26 |

13 |

|

27 |

Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) |

3,3 |

27 |

26 |

|

28 |

Принципиальность, непримиримость к недостаткам в себе и других |

2,7 |

28 |

28 |

Повторное исследование, проведенное в 2024 году (N150) по тем же специальностям социально-гуманитарного профиля, но обучающимся очно, позволяет сделать вывод, что приоритетные инструментальные смыслы, по-прежнему: самоорганизация, ответственность, обучаемость, эффективность в делах, адаптивность, воспитанность, исполнительность, самоконтроль, рационализм. Вместе с тем, в число 10 наиболее значимых смыслов вошли «командоориентированность» (установка на работу в команде, сотрудничество) и «адаптивность» (приспосабливаемость к условиям внешней и внутренней среды). Более значимы в представлениях студентов стали: «эмпатия», «толерантность к ситуации неопределенности», «терпимость», «честность», «чуткость», «позитивный взгляд на жизнь». Значительно снизилось восприятие значимости (на 3 и более ранга): самоконтроль, рационализм, образованность, инициативность, смелость в отстаивании своего мнения, предприимчивость, твердая воля.

Анализ данных исследований 2022-2024 гг. позволяет сделать вывод о слабой степени внутренней дифференцированности смысловой структуры (величина стандартного отклонения 2024 г. равна 0,41). Из представленных в списке 28 ценностно-мотивационных смыслов инструментального ряда 23 смысла оценены по уровню значимости в диапазоне от 4,02 до 4,63. Можно предположить, что это свидетельствует о недостаточной сформированности профессиональной идентичности, и отсутствии четкого осознания обучающимися норм и ценностей профессии и необходимых для профессионального успеха характеристик личности. Обучающиеся затрудняются дифференцировать характеристики на более и менее значимые.

Таблица 2. Ранговое распределение терминальных ценностно-мотивационных смыслов студенческой молодежи (2024 г. )

|

№ п/п |

Терминальные ценностномотивационные смыслы |

Значение |

Ранг |

|

1 |

Материально обеспеченная жизнь |

4,6 |

1 |

|

2 |

Бытовой комфорт, удобство |

4,5 |

2 |

|

3 |

Интересная работа |

4,5 |

3 |

|

4 |

Безопасность |

4,4 |

4 |

|

5 |

Профессиональное развитие |

4,4 |

5 |

|

6 |

Личностное развитие |

4,3 |

6 |

|

7 |

Наличие хороших и верных друзей |

4,2 |

7 |

|

8 |

Социальные контакты |

4,1 |

8 |

|

9 |

Познание |

4,0 |

9 |

|

10 |

Свобода |

4,0 |

10 |

|

11 |

Власть |

4,0 |

11 |

|

12 |

Активная деятельная жизнь |

3,9 |

12 |

|

13 |

Счастливая семейная жизнь |

3,7 |

13 |

|

14 |

Творчество, инновации |

3,7 |

14 |

|

15 |

Продуктивная жизнь |

3,7 |

15,5 |

|

16 |

Влияние |

3,7 |

15,5 |

|

17 |

Общественное признание |

3,7 |

17 |

|

18 |

Развлечения |

3,5 |

18 |

|

19 |

Счастье других, альтруизм |

3,4 |

19 |

|

20 |

Познание красоты природы и искусства |

3,3 |

20 |

|

21 |

Здоровье |

3,2 |

21 |

|

22 |

Принадлежность к социальной группе |

2,9 |

22 |

Структура терминальных ценностно-мотивационных смыслов во многом повторяет результаты исследования 2022 года [2], по-прежнему, наиболее высокие ранги (значимые смыслы в представлении респондентов) получили: материально обеспеченная жизнь (2022 г. – 5 ранг), бытовой комфорт и удобство (2022 г. 3 ранг), интересная работа (2022 г.- 4 ранг), безопасность (2022 г. – 1 ранг), профессиональное развитие (2022 г. – 2 ранг).

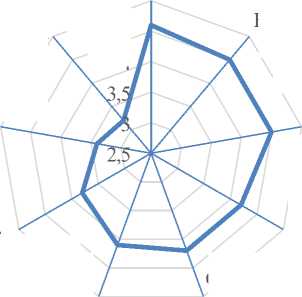

Зафиксированная нами структура ценностно-мотивационных смыслов позволяет охарактеризовать формирующуюся культуру труда молодежи . На рисунках 1, 2 представлены результаты анализа терминальных и инструментальных ценностномотивационных смыслов студенческой молодежи по группам факторов, выявленных нами в более ранних исследованиях.

Культура трудовой деятельности молодежи характеризуется отношением к таким инструментальным смыслам как честность (правдивость, искренность), терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения), эмпатия (понимание чувств и эмоций других людей), чуткость (заботливость), альтруизм . По оценкам респондентов такие смысловые ориентиры в профессиональном поведении не являются наиболее ценными и значимыми. Это становится предпосылкой роста деструктивных явлений в культуре трудовой деятельности – моббинг, буллинг, дискриминация, агрессия, потеря социальной чуткости и отражается на профессиональном поведении человека. В исследовании ВЦИОМ отмечается, что чаще всего россияне сталкиваются с травлей в виде буллинга и моббинга во время учебы в школе (38%) и на работе (32%) [1]. В сочетании с индивидуалистическими смысловыми ориентациями, происходит конфликтизация трудовых отношений, рост уровня социальной напряженности и снижение доверия. Характерно восприятие респондентами терминального смысла « принадлежность к социальной группе » (22 ранг – наименее значимый смысл), характеризующий крайнюю степень индивидуализма. Не случайно по результатам факторного анализа (см. рис. 1) « корпоративная и профессиональная идентичность » оказались самым малозначительным фактором для молодежи в трудовой деятельности.

Творческая самореализация, возможность формирования и реализации инновационных идей в профессии также не характерны для формирующейся в молодежной среде культуры трудовой деятельности, это подтверждается низким уровнем значимости терминального фактора « творческое и культурное развитие » (см. рис. 1). Данный показатель взаимосвязан и с инструментальными смыслами «инициативность», «инновативность», «предприимчивость» которые по ранговому распределению наименее значимы (15 ранг и далее). Вероятно, подобные результаты отражают отсутствие активной жизненной позиции в социально-профессиональном самоопределении молодежи, стремление избегать различных инноваций, слабое представление о возможностях инновационной деятельности в выбранной профессии.

4,5

Материальное благополучие 5

Развитие:

Творческое и культурное развитие

Корпоративная и профессиональная идентичность

Комфорт

Безопасность и стабильность

Интерес к содержанию работы

карьерное, личностное

Профессионально е обучение и развитие Социальные связи и сообщество единомышленн…

Рисунок 1 . Результаты анализа структуры терминальных ценностно-мотивационных смыслов по факторным группам (среднегрупповая значимость, где 1 – наименее значимый фактор, 5 – наиболее значимый)

Инновативность

Адаптивность

Рисунок 2. Результаты анализа структуры инструментальных ценностно-мотивационных смыслов по факторным группам (среднегрупповая значимость, где 1 – наименее значимый фактор, 5 – наиболее значимый)

По результатам исследований следует вывод, что отличительной чертой формирующейся культуры трудовой деятельности в молодежной среде является низкий уровень притязаний и сочетание индивидуалистической направленности поведения с сильной ориентацией на рост личного благополучия, стабильности, безопасности, комфорта . Отсутствие выраженных ориентиров на развитие свидетельствует о превалировании смыслов настоящего, преимущественно материалистических, в ущерб долгосрочному планированию и стремлениям к профессиональным достижениям в будущем. Направленность поведения на стабильность и безопасность доминирует над ориентирами к творчеству и инновациям.

Низкий уровень значимости корпоративной и профессиональной идентичности становится предпосылкой более частой смены места работы молодым поколением, которое в процессе адаптации на предприятии или в организации не успевает достигнуть этапа завершения социально-психологической адаптации и принятия корпоративных и профессиональных ценностей. Отмечается, что «на рынок труда пришли зумеры и перевернули игру. Менять работу они готовы минимум раз в два года, и для компаний это означает риск постоянной текучки» [6]. В трудовой деятельности такая культура приводит к разобщенности коллектива, сложностям формирования единого ценностно-смыслового пространства, удержания и формирования лояльности работников.

Противоречие в данном случае состоит в том, что факторы материального и нематериального стимулирования в контексте низкой воспринимаемой значимости корпоративной и профессиональной идентичности не способны эффективно решать задачу долгосрочного удержания работников в организации и на предприятии, они становятся лишь временно сдерживающими тенденцию высокой текучести.

Таким образом, зафиксированная смысловая структура позволяет предположить наличие ценностно-смысловых ограничений реализации человеческого потенциала молодежи , присущих формирующейся культуре трудовой деятельности. К подобным ограничениям могут быть отнесены: низкий уровень воспринимаемой значимости уровня притязаний в деятельности, т.е. слабые ориентации на сложные и амбициозные цели, низкий уровень требовательности; восприятие в качестве наименее значимых смыслов, связанных с развитием (творческим, культурным, личностным и карьерным); инструментальное восприятие работы как способа достижения материального благополучия и жизненного комфорта; слабовыраженная ориентация в поведении на формирование принадлежности к профессиональному сообществу.

Список литературы Ценностно-смысловые основы формирования культуры трудовой деятельности молодежи

- Буллинг, он же травля: масштаб проблемы и пути решения / ВЦИОМ. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bulling-on-zhe-travlja-masshtab-problemy-i-puti-reshenija (дата обращения: 25.05.2024)

- Вельмисова Д.В. Ценностно-смысловые аспекты развития культуры сотрудничества в профессиональной деятельности // "Телескоп": журнал социологических и маркетинговых исследований. 2022. № 4. С. 63-70. DOI:10.24412/1994-3776-2022-4-63-70

- Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология. 2009. №4. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/sila-slabyh-svyazey (дата обращения: 01.06.2024).

- Дилигенский Г.Г. Проблема теории человеческих потребностей // Вопросы философии. 1976. №9; 1977.

- Исследование TAdviser и МТС Линк: 42% крупных компаний перейдут на российские платформы для бизнес-коммуникаций в 2024 году // Блог МТС Линк Режим доступа: https://mts-link.ru/blog/tadviser-research/?ysclid=lvxwdj7e4p253611572 (дата обращения: 25.05.2024)

- Как удержать на работе молодых специалистов/ Российская газета. 26.09.2023. Режим доступа: https://rg.ru/2023/09/26/reg-cfo/privlech-i-uderzhat.html?ysclid=lwv8h8crh625051609

- Потемкин В.К. Инновационный менеджмент персонала предприятий: принципы, методы, результаты: монография / В. К. Потемкин - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2016. - 387 с., с. 236

- Потемкин В.К. Качество управленческого труда: учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. С. 92

- Потемкин В.К. Профессиональное самоопределение и профессионализация рабочих современных предприятий / С. Г. Михайлов, В. К. Потемкин // Журнал правовых и экономических исследований. - 2017. -№ 4. - С. 213-218

- Потемкин В.К. Социально-профессиональное самоопределение молодежи. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2020. - 75 с.

- Потемкин В.К., Вельмисова Д.В. Ценностно-смысловые составляющие профессионализации студенческой молодежи // Ценностно-личностные и профессиональные ориентиры нового поколения: материалы VII Межданар. Научно-практической интернет-конференции (Горловка, 13-24 февраля 2022 г.) / Отв. ред. С.Э. Зябрева. - Горловка: Изд-во ГОУ ВПО «ГИИЯ», 2022. - с. 24-33

- Потемкин М.С. Человеческий потенциал в системе корпоративного управления / под ред. Д.В. Вельмисовой. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ. - С. 23

- Психологические основы профессионально-технического образования/ Под ред. Т.В. Кудрявцева и А.И. Сухаревой. - М.: 1988.

- Суроедова Е.А. Смыслы и смыслопередача в образовательном пространстве // Вестник ДГТУ, 2009. Спец.Выпуск. С. 113-121

- Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал, 1994. №1. С. 35-51.

- Castells M. End of Millenium. The Information Age: Econpmy, Society and Culture. Vol. 3. Oxford: Blackwell, 1998.