Ценностные ориентации будущих инженеров как основа формирования исследовательской культуры

Автор: Лебедева Наталия Александровна

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Гуманитарные науки, проблемы образования

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье выделены ценности и ценностные ориентации будущих инженеров, формирующие мировоззренческую базу для развития исследовательской культуры высокого уровня, а также представлены результаты эмпирических исследований, описывающих современное состояние по данному вопросу.

Исследовательская культура будущего инженера, подготовка инженерных кадров, ценностные ориентации, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/143184545

IDR: 143184545

Текст научной статьи Ценностные ориентации будущих инженеров как основа формирования исследовательской культуры

В XXI в. на международном уровне все чаще поднимаются вопросы, связанные с техническим прогрессом и глобальными проблемами, которые его сопровождают (экологическими, этическими, социальными, нравственными, культурными, экономическими). Сегодня, в условиях стремительного развитии техники и технологий «… человечество подошло к порогу, за которым нужна новая нравственность, новые знания, новый менталитет, новая система ценностей …» [7], которые позволят привести в соответствие поведение человека техническим возможностям современности и обеспечить «будущность своего народа» [7], предотвратив техногенные катастрофы, нерациональное, истощающее, разрушающее использование биосферы, найти решения глобальных и локальных социальных проблем. Поэтому вот уже более 15 лет мировое сообщество активно переосмысливает качество и эффективность научно-исследовательской деятельности, роль и значимость инженерного образования в развитии и модернизации национальных экономик, системы и методы обучения [2]. А ведущие исследователи акцентируют внимание на необходимости создания нового ценностно-мировоззренческого базиса, который позволит привести в соответствие культурный и технологический уровни развития [3].

В этом контексте на первый план выходит образование как социальный институт, являющийся базовым элементом процветания любого современного государства и обеспечивающий приращение человеческого капитала. А система ценностей, культура, образ мысли и действий, транслируемые и перенимаемые молодым поколением в процессе обучения (в том числе в процессе профессиональной подготовки кадров) становятся основой изменения качества жизни и развития нации [7].

Как справедливо отмечал в своих трудах Н. Н. Моисеев: именно система образования и воспитания, накопления и передачи знаний, культуры, является судьбоносной для истории любой страны [7]. Поэтому в XXI в. одной из ключевых задач подготовки инженерно-технических кадров, определяющих научно-технологическое развитие с учетом национальных потребностей и приоритетов, является формирование исследовательской культуры (ценностно-нормативной основы для взаимодействия с реальным миром и его преобразования), от присвоения которой зависит не только продуктивность инженерной и изобретательной деятельности, но и способность «понять и реализовать собственную ответственность» [7] за грядущее будущее.

Инженер как творец будущего, основная движущая сила научно-технического прогресса, должен быть носителем и транслятором ценностей, которые способны обеспечить в долгосрочном периоде согласованность развития человека и общества с возможностями природы, созидающее развитие в техносфере, принятие рациональных решений с позиции выживания и процветания не только конкретного общества, но и рода человеческого в целом [9].

Поэтому высокий уровень исследовательской культуры будущего инженера — это обязательное условие для приращения знаний, свершения инженерных открытий и изобретений, преобразовательной деятельности во благо человечества, гармоничного развития природы и человека, «конволюции биосферы и общества» [7, c. 5], процветания цивилизации, бережного, ответственного отношения к тому наследию, которое получат будущие поколения.

Все вышесказанное позволяет определить цель настоящего исследования — сформировать представление о ценностных ориентациях студентов инженернотехнических направлений подготовки и их ценностномировоззренческой базе как основе развития исследовательской культуры высокого уровня.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

-

1 . определить ценности и ценностные ориентации, составляющие основу исследовательской культуры будущего инженера;

-

2 . провести эмпирические исследования, направленные на выявление ценностных ориентаций студентов инженерно-технических направлений подготовки.

Ценности исследовательской культуры будущего инженера

В основе любой культуры заложен определенный набор ценностей и норм, присвоение которых позволяет индивиду осуществлять преобразование действительности и самих себя. Культура определяет универсалии, запреты и предписания, которые являются основополагающими для деятельности, аккумулирует и распространяет идеалы и ценностные установки [5]. Поэтому с учетом особенностей глобального цивилизационного и национального развития справедливо возникает вопрос о том, какие ценности должны быть положены в основу исследовательской культуры будущих инженеров.

По мнению европейского научного сообщества исследовательская культура является важнейшим аспектом, обеспечивающим не только высокое качество научно-исследовательской деятельности, производительности организации и отдельных исследователей, но и повышение уровня их социальной ответственности («ответственные исследования») [13]. Поэтому им сформулированы следующие ценности, которые должны быть положены в основу организации и проведения научно-исследовательской деятельности (то есть ценности исследовательской культуры):

-

— Автономия (свобода). Свобода выражения и реализации исследовательских идей в том числе, в соответствии со своими интересами и приоритетами.

-

— Забота и коллегиальность. Необходимость развивать экосистему, в которой проводятся исследования, обеспечивать ответственное использование ресурсов, поддерживать атмосферу свободы и уважения.

-

— Сотрудничество. Необходимость понимания важности сотрудничества, сбалансированного конкуренцией, которое позволяет поддерживать качество исследований.

-

— Открытость и прозрачность. Необходимость разъяснения и обоснования процесса исследования для всех заинтересованных сторон, доступности и возможности его воспроизведения.

-

— Честность и этика. Строгое соблюдение требований и поддержка усилий, связанных с повышением надежности, честности, уважения и подотчетности в области исследований.

-

— Равенство, разнообразие и инклюзивность. Доступность всех ролей в исследовательском сообществе для всех, важность многообразия (опыта, компетенций и др.), доступности исходных данных для исследования и коммуникаций [12].

Следует отметить, что представленный набор ценностей преимущественно ориентирован на понимание исследовательской культуры как совокупности поведения, ценностей, ожиданий, отношений и норм исследовательских систем [14], ключевой задачей которых является реализация исследовательской деятельности как профессиональной.

Однако содержание исследовательской культуры будущего инженера более емкое и представляется как нормативно-ценностное основание для эффективной преобразовательной деятельности. Оно немыслимо без нравственного и экологического императивов, которые выступают основой ответственного принятия инженерно-технических решений и обеспечения долгосрочного устойчивого развитие в техносфере. В этом контексте нравственные и экологические ценности — это регулятор поведения, позволяющий ограничивать деструктивное влияние человека на планету, инструмент для согласования путей развития человека и природы [8].

Поэтому исходя из понимания сущностного содержания исследовательской культуры будущего инженера [5], ее роли в становлении современной цивилизации и изменении мировоззрения в обществе [9], можно говорить о том, что в основе ценностных ориентаций, составляющих ее стержень, должны быть положены:

-

— стремление к познанию сущностных свойств окружающей действительности (расширение своего кругозора, готовность воспринимать иную точку зрения, обучаться и получать новые знания);

-

— направленность деятельности на преобразование реальности, совершенствование процессов и результатов для создания устойчивой среды и устойчивого развития в техносфере (осмысленность профессиональной позиции и деятельности, продуктивность деятельности, применение нестандартных, творческих подходов, принятие обдуманных решений, рационализм, стремление к созданию нового);

-

— приверженность исследованию как способу познания мира (открытость новому опыту, экспериментированию, развитие, жизнестойкость, твердая воля, независимость);

-

— нравственный и экологический императивы как основа, стимул и регулятор профессионально-исследовательской, преобразовательной, изобретательской деятельности, и принятия решений в профессиональной сфере (ответственность, честность, общественное благо, гуманизм [11], этика, экологизация деятельности, гармонизация взаимоотношений с природой, исключение воз-

- можных нежелательных или негативных последствий инженерной или изобретательской деятельности).

Ценностные ориентации студентов инженерно-технических направлений подготовки: эмпирические исследования

Изучение ценностных ориентаций студентов инженерно-технических направлений подготовки проводилось в сентябре 2024 г. среди магистрантов 1-го курса института Электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», обучающихся по направлению подготовки 13.04.02. Электроэнергетика и электротехника. В исследовании приняли участие 120 человек. Особенностью контингента является наличие высшего технического образования (диплома бакалавра), что позволяет выявить те ценности, которые уже сформировались в процессе обучения в техническом вузе.

В качестве методов исследования использовались:

-

— модифицированный тест «Ценностные ориентации» М. Рокича [4] — выявление ключевых ориентиров и приоритетов личности, а также ценностного отношения к исследовательской деятельности;

-

— тест культурно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут [10] — выявление доминирующего типа культуры (традиционной, современной, динамически развивающейся) и, как следствие, наличия культурноценностных ориентаций, необходимых для развития исследовательской культуры высокого уровня;

— ценностно-нормативный метод Г. Е. Залесского [1] — выявле- ние степени усвоения и использования социально-значимых ценностей и норм исследовательской культуры для регуляции поведения при принятии инженерно-технических решений;

— статистический анализ и математическая обработка результатов.

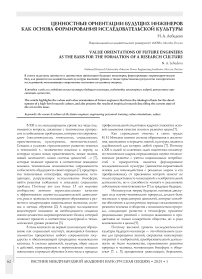

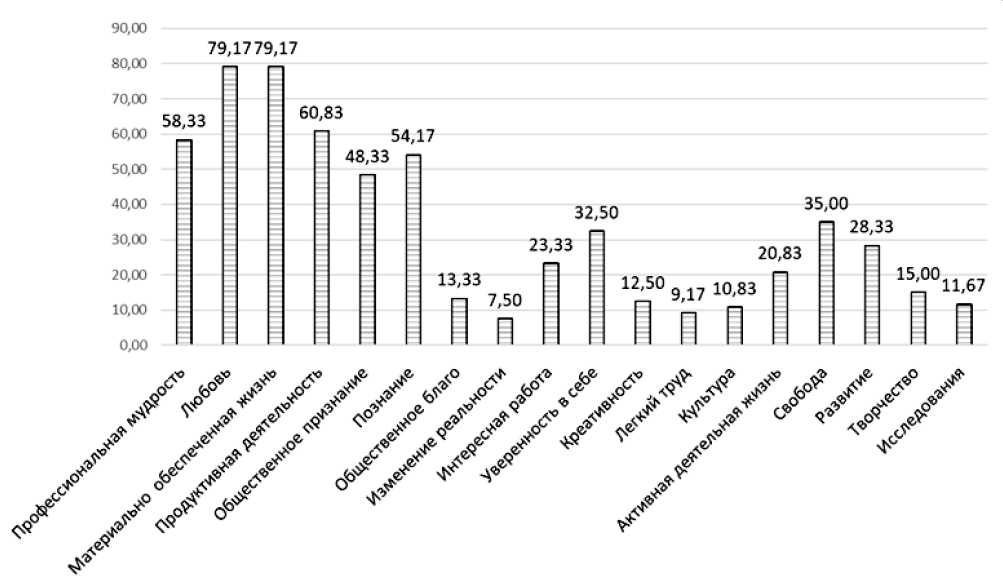

Результаты исследования с помощью модифицированного теста «Ценностные ориентации» показали, что ведущими терминальными ценностями (ценностями-целями) у респондентов выступают: любовь, материально-обеспеченная жизнь, профессиональная мудрость, продуктивная деятельность, познание, уверенность в себе (рис. 1).

При этом, любовь в качестве наиболее значимой ценности ука- зали 23,3% опрошенных, материально обеспеченную жизнь — 16,7%, профессиональную мудрость — 28,3%, продуктивную деятельность, познание и уверенность в себе — по 2,5%.

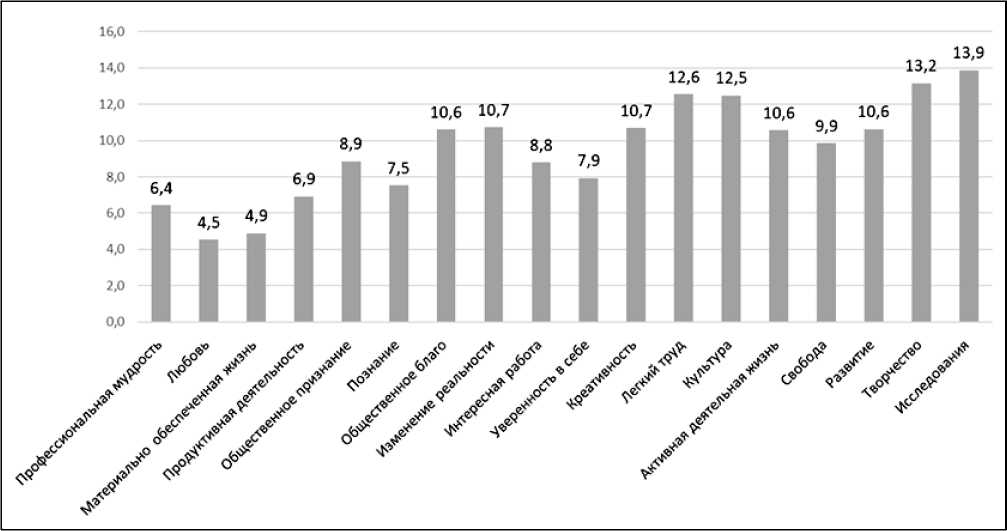

В качестве ведущих инструментальных ценностей (ценностей-средств) выделяются: честность, ответственность, жизнестойкость, открытость, независимость, самоконтроль (рис. 2).

В качестве наиболее значимой ценности честность указали 13,3% опрошенных, ответственность — 6,7%, жизнестойкость — 5%, открытость — 0, независимость — 3,3%, самоконтроль — 1,7%.

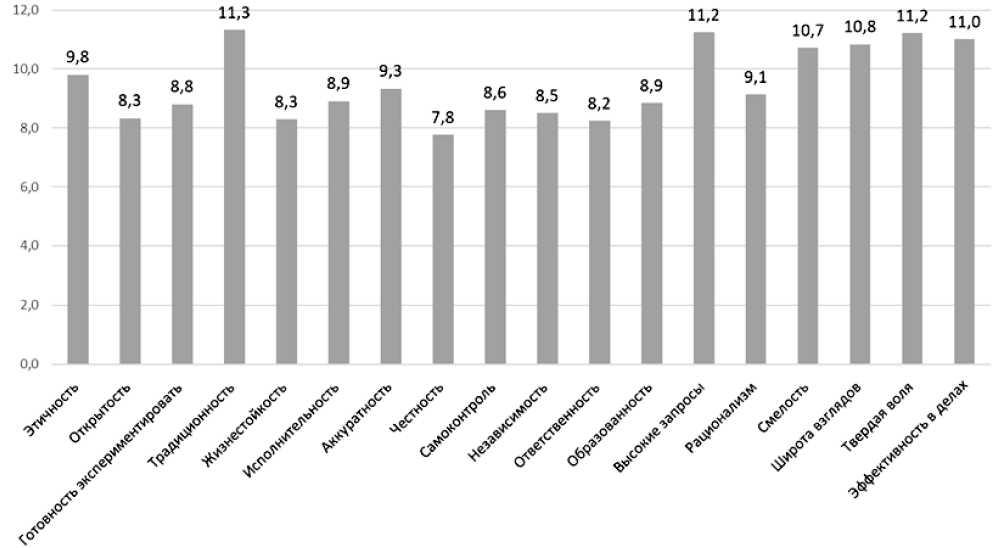

Ранжирование ценностей по диапазонам (1–6 — наиболее важные ценности, 7–12 — индифферентные ценности, 13–18 — отвергаемые ценности) [6] позволило выделить наиболее значимые ориентиры для исследуемого контингента. Терминальные ценности, попавшие в диапазон 1–6, представлены на рис. 3.

Более 50% респондентов в число наиболее значимых ценностей включили: профессиональную мудрость —

Рис. 1. Среднее значение терминальных ценностей (чем выше значение, тем менее значима ценность).

Рис. 2. Среднее значение инструментальных ценностей (чем выше значение, тем менее значима ценность).

Рис. 3. Терминальные ценности, отмеченные респондентами в диапазоне 1–6, в % от числа опрошенных.

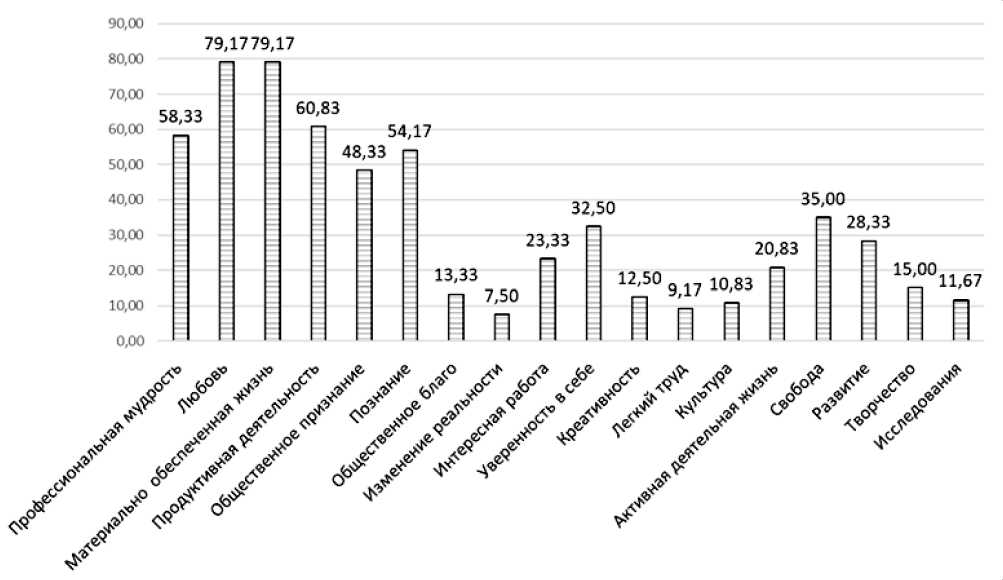

Рис. 4. Инструментальные ценности, указанные респондентами в диапозо-не 1–6, в % от числа опрошенных.

Рис. 5. Распределение европейских ценностей исследовательской культуры по диапазонам, в % от числа опрошенных.

58,33%, любовь и материальнообеспеченную жизнь — 79,17%, продуктивную деятельность — 60,83%, познание — 54,17%. Реже всего в диапазоне 1–6 оказывались такие ценности как: изменение реальности — 7,5%, легкий труд — 9,174%, культура — 10,83%, исследования — 11,67%.

Инструментальные ценности, попавшие в диапазон 1–6 (наиболее значимые для индивида) подставлены на рис. 4.

Более 50% опроценных в диапозон 1–6 включичили только жизнестойкость (50,83%). И более 40% отдали предпочтение открытости (44,17%), эксперементиро-ванию (45%), исполнительности (40,83%).

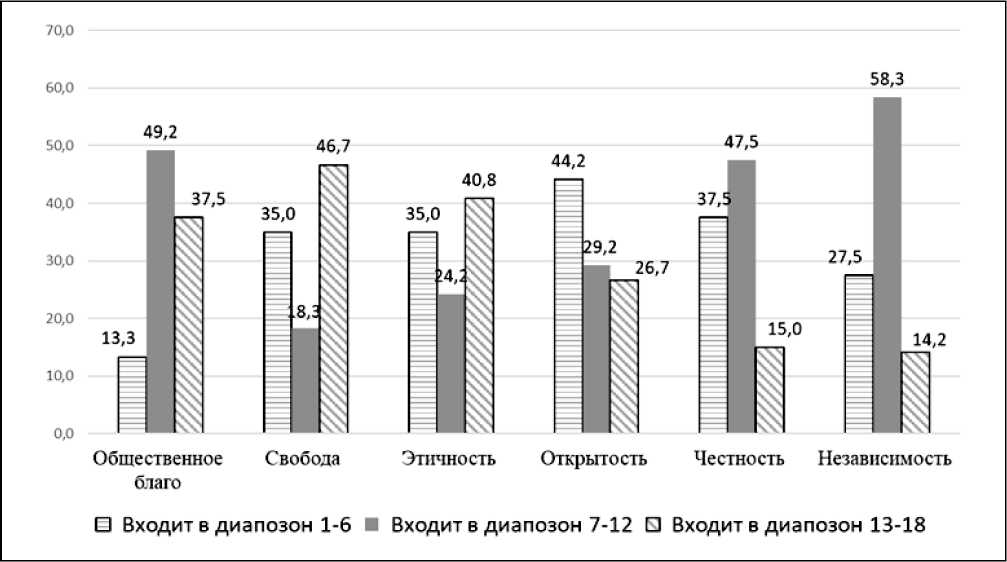

Также интересным является распределение по диапозонам ценностей исследовательской культуры, сформулированных европейским научным сообществом (рис. 5).

В число значимых ценностей 13,3% респондентов включили общественное благо, 35% — свободу и этичность, 44,2% — открытость, 37,5% — честность, 27,5% — независимость. В тоже время 37,5% опрошенных включили общественное благо в число отвергаемых ценностей, 14,2% — независимость, 15% — честность, 26,7% — открытость, 40,8% — этичность, 46,7% — свободу.

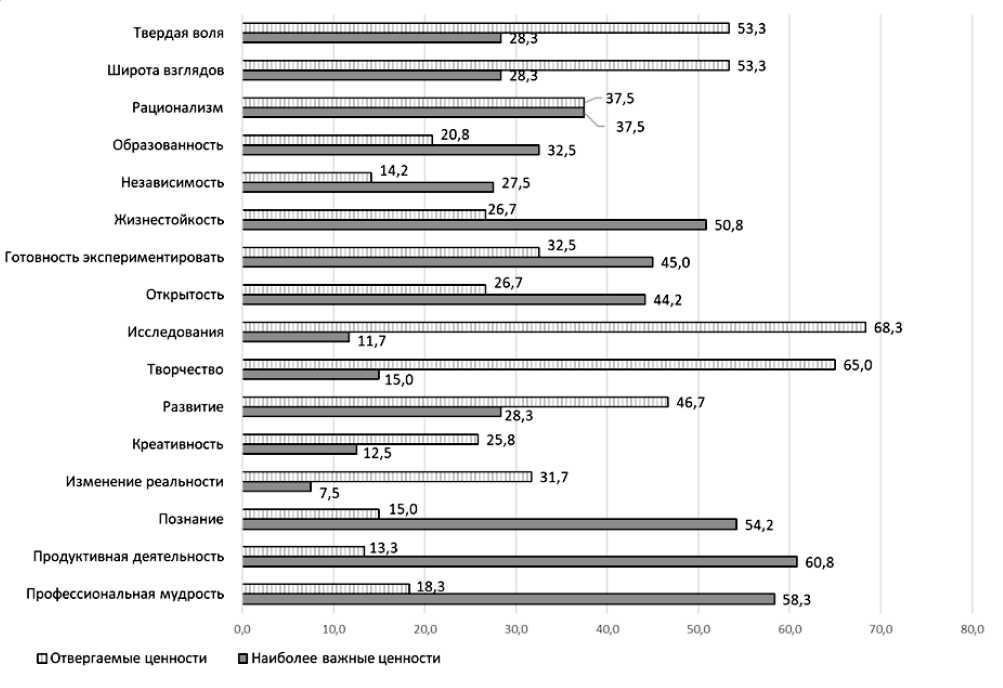

Представления студентов о значимости ценностей, формирующих основу для развития исследовательской культуры, показаны на рис. 6.

Так, профессиональную мудрость как ценность относят к наиболее важным 58,3% студентов, а отвергают — 18,3%. Продуктивную деятельность считают значимой 60,8%, отвергают — 13,3% респондентов. Познание является приоритетным для 54,2% опрошенных и отвергаемым для 15%, а жизнестойкость входит в число приоритетов 50,8% студентов и отвергается 26,7%.

Напротив, широта взглядов и твердая воля как ценности отвергают 53,3% студентов, а подчеркивают значимость всего лишь

-

28,3%. Исследование и творчество не имеют значимости более чем для 60% опрошенных.

Ценность «рационализм» отвергают и признают важной одинаковое количество респондентов — по 37,5%, «развитие» — входит в число жизненных приоритетов для 28,3% и является неважным для 46,7% опрошенных, а «образованность» — приоритетом для 32,5% и абсолютно не имеет значение для 20,8%.

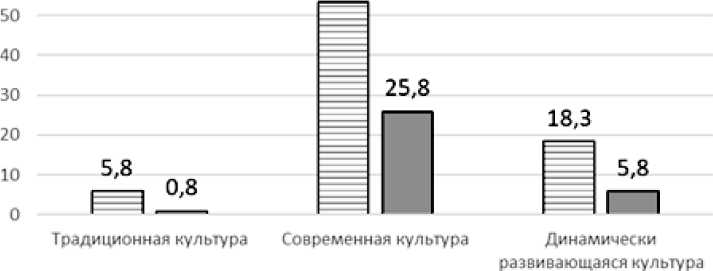

Исследование с использованием теста культурно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут показало, что традиционная культура, для которой характерно следование индивида традициям, проверенным способам и методам деятельности,

Рис. 6. Значимость ценностей, формирующих основу развития для исследовательской культуры, в % от числа опрошенных.

важность и значимость коллективных решений, преобладает у 5,8% опрошенных, в том числе ярко выражена у 0,8%. Современная культура, для которой характерны социальная ориентация культурных ценностей индивида, направленность на решение насущных проблем посредством развития и саморазвития, преобладает у 53,3% студентов, в том числе ярко выражена у 25,8%. Динамически развивающаяся культура, характеризующаяся наличием у индивида стремлений к поиску, развитию, достижению результатов, а также потребности в получении материального вознаграждения за свою деятельность, преобладает у 18,3%, в том числе ярко выражена у 5,8% (рис. 7). У оставшихся 22,6% преобладающий тип культуры не выражен.

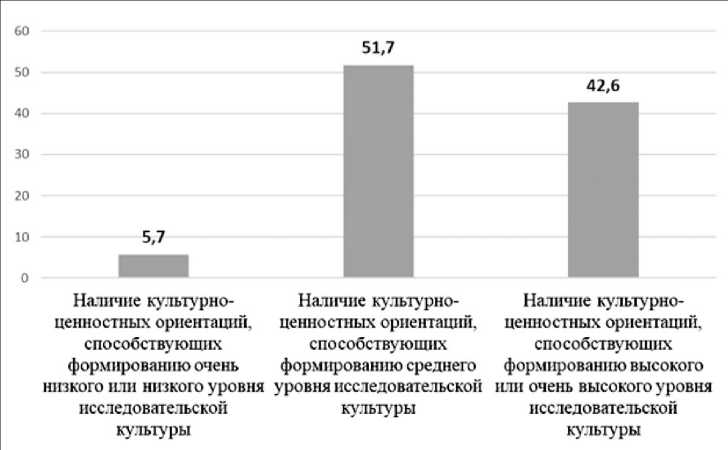

Описание представленных типов культур (традиционной, современной, динамично развивающейся) и содержание исследовательской культуры будущего инженера позволяет сделать вывод о том, что ценностные ориентации и принципы, необходимые для развития исследовательской культуры высокого уровня, характерны для приверженцев современной и динамически развивающейся типов культур (саморазвитие, поиск способов гармонизации отношений человека и природы, получение нового знания, прогресс, получение результатов и др.). На рис. 8 представлена информация о наличие у студентов культурно-ценностных ориентаций, необходимых для развития исследовательской культуры.

Анализ результатов прохождения студентами теста культурно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут позволяет сделать следующие выводы:

-

— более 50% респондентов демонстрируют приверженность современному типу культуры и менее 6% — традиционному;

-

— у 51,7% опрошенных, в соответствии с преобладанием определенного типа (типов) культуры, отмечается наличие культурно-ценностных ориента-

60 53,3

□ Преобладает □ Ярко выражена

Рис. 7. Преобладающий у студентов тип культуры, выявленный по результатам прохождения теста культурно-ценностных ориентаций Л. Г. Почебут, в % от числа опрошенных.

Рис. 8. Культурно-ценностные ориентации, способствующие формированию исследовательской культуры, % от числа респондентов.

ций, способствующих формированию исследовательской культуры среднего уровня;

-

— у 42,6% опрошенных, в соответствии с преобладанием определенного типа (типов) культуры, отмечается наличие культурно-ценностных ориентаций, способствующих формированию исследовательской культуры высокого и очень высокого уровней.

Использование ценностно-нормативного метода Г. Е. Залесского (серии задач на социальную ориентировку) [1] для выявления степени усвоения и применения социально-значимых ценностей и норм исследовательской культуры при регуляции поведения в ситуации принятия инженерно-технических решений показало, что:

-

— 27,5% студентов в процессе принятия решений о развитии или преобразовании инженерно-технического объекта опираются на ценности и нормы исследовательской культуры;

-

— у 26,7% студентов производственные (инженерно-технические) решения не основываются на ценностях исследовательской культуры;

-

— убеждения 45,8% студентов неустойчивы и подвержены влиянию различных обстоятельств, из них: разности мнений ключевых участников процесса преобразования — 29,1%; наличия открытого конфликта мнений — 27,3%; изменения руководителя проекта — 49,1%; мнения большинства — 32,8%) [4].

Анализ отношения студентов к нормам и ценностям исследовательской культуры, описанных в задачах на социальную ориентировку, показал, что 2,5% респондентов имеют сформированные научные убеждения и считают необходимым в принятии решений опираться на них, а 23,3% имеют неустойчивые убеждения и готовы их поменять (из них 57,1% — при наличии достойного уровня оплаты труда и минимизации изменений в привычном укладе работы; 42,9% — при поддержке решения большинством; 42,9% — при наличии строгих указаний руководства; 28,6% — при переориентации процесса на достижение общественно значимых, социальных целей; 14,3% — при наличии сильной орга- низационной культуры (традиций) на предприятии). В подавляющем большинстве случает (74,2% опрошенных) поведение в производственной ситуации регулируется житейскими, а не научными убеждениями [4].