Ценностные ориентации и гражданская позиция молодежи Республики Мордовия

Автор: Казакова Марина Николаевна, Напалкова Ирина Геннадьевна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 3 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В условиях эскалации противоречий России, Украины и стран Запада, роста русофобских тенденций, становящихся новым трендом зарубежного информационного пространства, необходимо укреплять ценностные основы внутри страны, формировать активную гражданскую позицию, чувство патриотизма, особенно у молодежи, выступающей основным носителем общественного потенциала. Для разработки и реализации эффективных программ гражданско-патриотического воспитания важно измерение ценностных ориентаций и изучение специфики гражданской позиции. Особую актуальность такие исследования представляют для молодежи, являющейся стратегическим ресурсом развития государства. Материалы и методы. В качестве теоретико-методологической стратегии исследования выступили системный, аксиологический и структурно-функциональный подходы, метод классификации и обобщения. Прикладной основой исследования стал метод анкетирования, в результате проведения которого были опрошены 400 чел., из них 150 - молодежь в возрасте 18-35 лет (71 мужчина и 79 женщин). Основой отбора единиц анализа выступила гендерная принадлежность. Результаты исследования. В числе доминирующих конструктов респонденты определили «крепкое здоровье», «хорошая семья», «материальная обеспеченность», «интересная работа», «хорошее образование». Ценность «желание приносить пользу своей стране» заняла срединное место, что свидетельствует о склонности к пассивной гражданской позиции. Среди ценностных доминант российского общества превалируют ценности культуры с низкой дистанцией власти - «индивидуализм», «риск», «самореализация» - и одновременно высокой дистанцией - «сильная власть». Гражданская позиция рассматривалась в контексте отношения молодежи к патриотизму. Среди опрошенных преобладают ассоциации патриотизма с любовью к родному дому, городу, стране, верностью национальной культуре, традициям, укладу жизни. Обсуждение и заключение. Исследование показало доминирование материальных потребностей над духовными; средний уровень сформированности патриотизма, а также развитие «нормальной идентичности», предполагающей критическое осмысление развития государства и общества. Для укрепления чувства патриотизма и в целом активной гражданской позиции необходимо направить усилия на улучшение качества жизни населения, поддержки эффективной обратной связи граждан и государства, а также стимулировать создание разноформатных пространств для позитивного молодежного активизма.

Ценности, ценностные ориентации, гражданская позиция, патриотизм, гражданственность, нравственность, молодежь, республика мордовия

Короткий адрес: https://sciup.org/147238919

IDR: 147238919 | УДК: 1:316.346.32(470.345) | DOI: 10.15507/2078-9823.059.022.202203.318-331

Текст научной статьи Ценностные ориентации и гражданская позиция молодежи Республики Мордовия

Молодежь является особой социальнодемографической группой, проходящей одну из универсальных стадий развития, стратегическим ресурсом, определяющим потенциал развития государства и общества, составляющим его интеллектуальный капитал. В связи с этим изучение ценностных ориентаций и гражданской позиции молодежи актуально как для понимания специфики социальных процессов, протекающих в государстве, так и для своевременной коррекции проблем гражданской и политической социализации, организации системы гражданско-патриотического воспитания, реализации образовательных и воспитательных программ. Особую значимость формированию гражданской позиции придает современный информационный фон, сложившийся в условиях обострения конфронтации со странами Запада, трансляции системы ценностей, противоречащих традиционной российской культуре, что приводит молодежь на «нравственное перепутье с множеством моделей ценностного ориентирования и поведения» [5, с. 43].

Под гражданской позицией в работе будет пониматься «совокупность чувств, мыслей, взглядов, ценностных установок личности, которые проявляются в сознательной деятельности по реализации своих прав и обязанностей перед законом, обществом и другими гражданами» [18, с. 110]. Компонентами гражданской позиции молодежи выступают такие личностные качества, как патриотизм, нравственность, гражданственность, творчество (раскрытие способностей, самоопределение), активная жизненная позиция [6, с. 149].

Необходимость формирования активной гражданской позиции молодежи, ос- нованной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, отмечена в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года1.

Обзор литературы

Особенности формирования и содержания ценностной системы современного молодого поколения традиционно привлекают внимание экспертов разных направлений. Достаточно много исследований основывается на результатах анкетирования молодежи разных возрастных и социальных категорий как в рамках Российской Федерации в целом, так и на уровне ее отдельных субъектов. В связи с этим следует отметить работы Л. Д. Забокрицкой [8], И. М. Ильинского и В. А. Лукова [10], И. А. Коха и В. А. Орлова [12], Ю. В. Попкова [15], Е. Ю. Сизгановой [17], Л. И. Яшиной [20] и др. Авторы отмечают современный «ценностный переворот», характеризующийся усвоением молодежью индивидуалистических ценностей, и актуализируют необходимость ревизии существующих подходов к процессам воспитания, социализации, формирования культуры нравственных отношений и социальной ответственности [10, с. 59; 20, с. 120].

Вопросы становления и формирования гражданской позиции молодых людей актуализированы в публикациях А. А. Азарова [2], А. Ю. Домбровской [7], Р. А. Литвака и К. С. Жунусовой [13], М. Н. Певзнера [14] В. В. Щеблановой [19] и др. Исследователи отмечают: для того чтобы молодежь обладала конструктивной жизненной позицией, необходимо уделять больше внимания формированию патриотизма, духовно-нравственных качеств, без которых «сложно сформировать позитивную гражданскую позицию, то есть позитивную как соответ- ствующую нормам общества, государства, в котором он живет» [13, с. 133].

Методы

В качестве теоретико-методологической стратегии исследования выступили системный, аксиологический и структурно-функциональный подходы. Изучение ценностных ориентаций и гражданской позиции молодежи Республики Мордовия в данном исследовании проводилось на основе анкетирования, которое проводилось в 2020 г., очно на основании специально разработанного бланка «Ценностные ориентации в современном российском обществе: национально-государственный аспект»

[3, с. 66–67]. Опрошено 400 чел., из них 150 Тропинин Василий Андреевич– молодежь в возрасте 18–35 лет (71 мужчина, 79 женщин). Среди них 41,3 % имеют неполное высшее образование, 37,3 – среднее общее (10–11 классов), 14,7 – высшее, 3,3 – среднее специальное, 1,3 – среднее профессиональное, 1,3 – ученую степень, 0,7 % – неполное среднее (8–9 классов). Территориальные рамки: Республика Мордовия. Основой отбора единиц анализа выступила гендерная принадлежность.

Результаты и обсуждение

Для замера отдельных ценностных характеристик респондентам было предложено

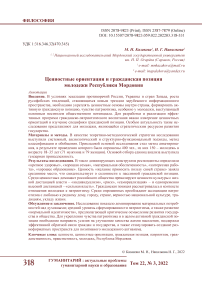

Рис. 1. Рейтинг жизненных ценностей респондентов в порядке убывания значимости (Республика Мордовия, 2020 г.)

Fig. 1. Rating of life values of respondents in descending order of importance (Republic of Mordovia, 2020)

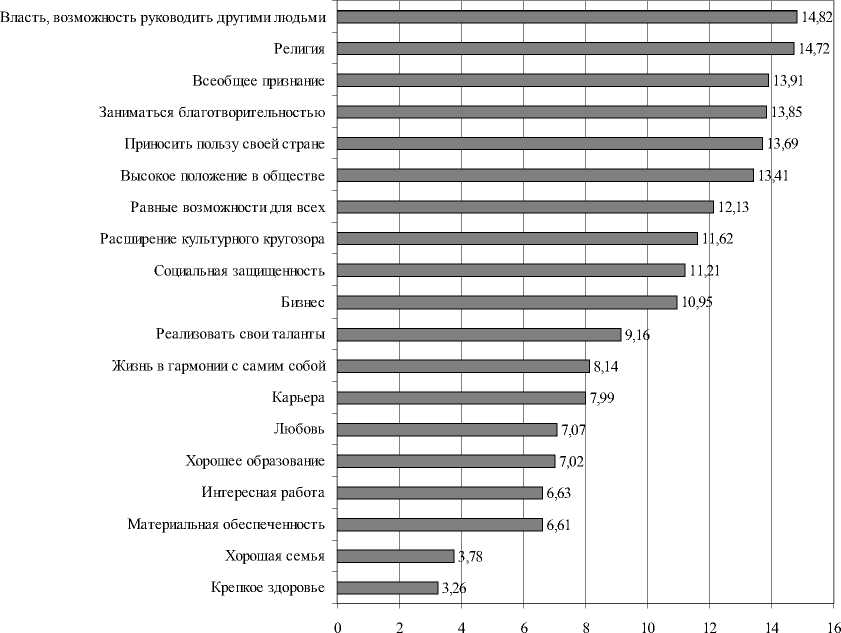

Рис. 2. Наиболее и наименее значимые ценности современного российского общества по мнению респондентов (Республика Мордовия, 2020 г.)

Fig. 2. The most and least significant values of modern Russian society according to respondents (Republic of Mordovia, 2020)

расположить жизненные ценности в порядке убывания значимости (1 – наиболее важная позиция... 19 – наименее важная). В результате поул-позицию заняли конструкты, относящиеся к базовым ценностям: «крепкое здоровье» (3,26 балла), «хорошая семья» (3,78), «материальная обеспеченность» (6,61), «интересная работа» (6,63), «хорошее образование» (7,02), «любовь» (7,07 балла).

Абсолютным лидером стала ценность «крепкое здоровье», что связано прежде всего с ростом массовых страхов и опасений, в том числе страха заражения коронавирусом, активно муссируемым в СМИ. «Хорошая семья» была оценена выше категории «любовь» (рис. 1).

У девушек, в отличие от молодых людей, «хорошее образование» в рейтинге поставлено выше, чем «интересная работа». При этом, независимо от гендерных различий, позиция «реализовать свои таланты» заняла срединную позицию (9,16 балла).

Ценностную периферию в нашем опросе составили такие позиции, как «высокое положение в обществе» (13,41 балла), «приносить пользу своей стране» (13,69), «заниматься благотворительностью» (13,85), «всеобщее признание» (13,91) и «религия» (14,72 балла).

Ценность «желание приносить пользу своей стране» заняла 15-е место из 19, что свидетельствует о склонности к пассивной гражданской позиции и неразвитости чувства гражданского долга. При этом, рассуждая о потребностях, наиболее значимых для современного российского общества, выбирая из двух вариантов, 79,3 % опрошенных актуализировали «политическую активность», только 20,7 % выбрали «политическую пассивность». Возможно, здесь оценивался низовой уровень повседневной жизни, а в первом случае – ценности, требующие публичной гражданской активности.

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что в молодежной среде базовые жизненные ценности превалируют над социально-политическими.

Среди ценностных доминант российского общества респонденты выделили ценности культуры с низкой дистанцией власти – «индивидуализм» (36,7 %), «риск» (36,7), «самореализация» (33,3), «труд» (32,7 %) – и одновременно высокой дистанцией – «сильная власть» (34,7 %). Это также свидетельствует о неустойчивости ценностной системы. Меньше всего выбирали «коллективизм» (12,0 %) и «интернационализм» (11,3 %) – значимые ценности советской эпохи (рис. 2).

Низкий процент выбора оказался и у категории «совесть» (12,7 %), являющейся

«одним из ключевых индикаторов нравственного сознания личности и общества в целом» [4, с. 242]. В данном выборе скорее происходит констатация того, что в современном российском обществе произошел сдвиг границ моральных норм [1]: то, что было асоциальным, анормальным, пере-

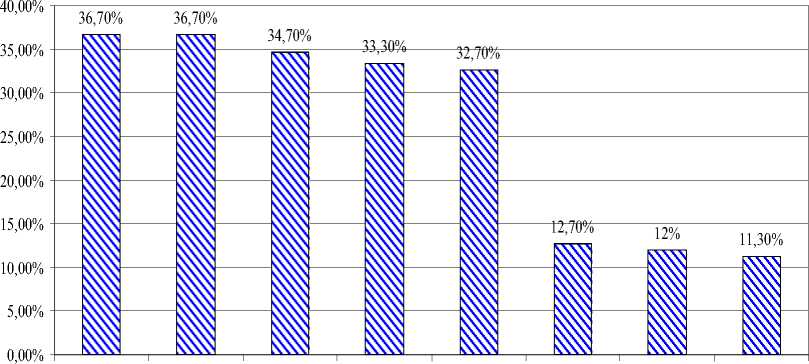

Колебание ценностной системы также иллюстрируется ответами на вопрос: «Одобряете ли Вы сегодняшние ценности Российского государства в целом?»: однозначное одобрение выразили 8,0 %, неодобрение – 19,3 %. Большинство же респондентов остановили выбор на ответе, содержащем сомнение и неуверенность: «скорее одобряю» (31,3 %) и «скорее не одобряю» (26,7 %) (рис. 3).

Ценностную лабильность реципиентов подтверждает выбор ими потребностей, значимых для современного российского общества. Так, высоко оценив категорию

«сильная власть», респонденты при этом отдали предпочтение ориентации на интеграцию с мировым сообществом: «укрепление международных связей» (57,3 %), «либерализация всех сфер жизнедеятельности» (50,7) и «запрос на перемены» (55,3 %), а не ценностям национальной безопасности, ходит в разряд нормы, и, как результат, со- державности – «укрепление суверенитета»,

Рис. 3. Степень одобрения респондентами сегодняшних ценностей Российского государства в целом (Республика Мордовия, 2020 г.) Fig. 3. Degree of respondents’ approval of the current values of the Russian state totally (Republic of Mordovia, 2020)

бильность». Это объяснимо иными условиями социализации современной молодежи, которая проходит в условиях глобализации, роста информационных связей, взаимодействий и мобильности.

В целом материальные потребности («материальное благосостояние») доминируют над духовными («духовность») в соотношении 78 % к 22 %. Иными словами, в процессе ранжирования ценностных ориентаций респонденты отнесли «материальный достаток» к блоку жизненных приоритетов, но поставили его не на первые позиции в сравнении со «здоровьем», «семьей», «интересной работой». При выборе альтернативы «материальное/духовное» предпочтение оказывалось существенно смещенным в сторону «материального благосостояния».

В последние годы исследователи отмечают рост критического отношения к системе власти при постоянном снижении политической активности населения (по данным опросов ВЦИОМ, Левада-Центра и др.), что выражено в нежелании участвовать в избирательных кампаниях, безоценочном, нейтральном, пассивном, отстраненном отношении к политике в целом. Данная общая характеристика распространяется и на молодежную возрастную категорию, что подтверждается многочисленными социологическими исследованиями в региональном срезе.

Так, согласно результатам опроса «Политические ориентации современной российской молодежи», проведенного в марте 2020 г. в Москве [11, с. 25], отмечается незначительное число представителей политически активного молодого поколения: 85 % респондентов пассивно читают новости и политические посты в социальных сетях, но практически не вступают в какие-либо дискуссии, публично не выражают свое мнение в комментариях. На вопрос: «Участвуете ли вы в выборах?» – 40,7 % активистов отметили, что участвуют в выборах только из чувства гражданского долга, но осознают, что их выбор ни на что не повлияет [11, с. 26].

О. В. Попова и О. В. Лагутин с опорой на данные региональных опросов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новосибирской областях, Алтайском крае приходят к выводу, что «преобладающей формой политического участия российской молодежи являются выборы, однако едва чуть более трети молодежи (приблизительно 38 %) использует этот ресурс для того, чтобы выразить свои политические предпочтения. Лишь около 22 % респондентов участвуют в политической жизни общества» [16, с. 603–604].

Исследовательским коллективом Уральского института управления РАНХиГС выявлен достаточно высокий протестный потенциал российской молодежи: 28,5 % молодых людей ответили, что принимали участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий в жизни страны, региона, своего населенного пункта (в ходе исследования ученые опросили 2 026 чел. во всех федеральных округах России). Положительное отношение к протестной активности выражают 51 % респондентов; подавляющее большинство респондентов (82 %) считают, что граждане имеют право выходить на несогласованные акции протеста. В то же время отмечается ориентация молодого поколения на преимущественно демократические и законные способы влияния на политическую власть2.

Данные нашего опроса показали, что респонденты в группе альтернатив «актив- ное участие в политической жизни» / «политическая пассивность» отдают предпочтение первой потребности в соотношении 79,3 % к 20,7 %. Однако подобный выбор обусловлен не столько выражением личной деятельной позиции и желанием участвовать в политической жизни страны, сколько пониманием и констатацией факта такой необходимости.

Главной ценностью для российского общества, по мнению опрошенных представителей молодежи, должны стать либеральные ценности индивидуалистического плана: «суверенитет личности и защита прав и свобод человека» (76,0 %), «уважение демократических выборов» (66,7), «толерантность и уважение чужих мнений» (54,7), «стремление к социальной гармонии и справедливости» (54,7) и «развитие политической и правовой культуры граждан» (50,7 %), т. е. сочетаются личностные («Я – чувства») и государственные и социальные ориентации («Мы – чувства»).

Гражданская позиция находит выражение в отношении к патриотизму, который официально продвигается как объединяющая национальная идея российского общества. Активный дискурс о патриотизме, ведущийся среди политиков, ученых, широкой общественности, приводит к самым разным его интерпретациям. Среди опрошенных преобладают ассоциации патриотизма с любовью к родному дому, городу, стране, верностью национальной культуре, традициям, укладу жизни - 60,7 %; с национальным самосознанием, гордостью за принадлежностью к своей нации, народу – 52,0 %; с бескорыстной любовью и служением родине, готовностью к самопожертвованию ради ее блага и спасения – 35,3 %, со стремлением трудиться для процветания родины, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире, – 34,0 %. Это свидетельствует о том, что у молодежи региона присутствует осознание значимости как аксиологического, так и деятельностного понимания патриотизма. Полученные данные соотносятся с результатами инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ-Спутник (февраль 2020 г.)3, согласно которому большинство россиян (85 %) связывают с понятием «патриотизм» любовь к своей стране.

Несмотря на широкий спектр коннотаций патриотизма, в каждой из них есть ключевая позиция – родина, отечество. Образ родины также традиционно является центральным понятием в ценностной системе граждан.

Респондентам было предложено выбрать высказывания о России, наиболее точно отражающие их восприятие своего отечества. Больший процент выбора пришелся на высказывания, признающие противоречивость образа: «Россия - грандиозная страна, в которой причудливо сплетаются разнообразные веяния и влияния. Она всегда в движении, путь ее необычайно сложен, загадочен, и мы можем лишь предполагать, как сложится ее судьба» (33,3 %); «Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и могучая, Ты и бессильная, Матушка Русь!» (27,3 %). Достаточный процент набрали и негативные высказывания: «Мы производим впечатление великой державы. А больше ничего не производим» (30,0 %); «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют» (32,7 %). Часть респондентов выбрали высказывание, ориентированное на национализм в формате великодержавности: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских» (31,3 %).

В целом выбор позиций респондентами может свидетельствовать о развитии так называемой нормальной идентичности у молодежи Мордовии, предполагающей, что патриотизм включает в себя как гордость за свою страну, почитание ее славных традиций, желание их сохранять и приумножать, так и критический взгляд на развитие государства, но при условии желания не только транслировать проблемы, но и принимать участие в их решении.

Представление о сущностных характеристиках категории «патриотизм» и преобладании отдельных его компонентов можно составить, анализируя также ответы на вопрос: «Что для Вас лично означает быть патриотом России?». Большинство респондентов выделили позиции: «испытывать гордость за достижения страны» (45,3 %), «любить родину» (40,7) и «уважительно и бережно относиться к истории России и ее прошлому» 36,0 %). В деятельностных позициях превалировал выбор «действовать во благо своей страны» (30,7 %) и «исполнять обязанности гражданина, соблюдать законы государства» (33,3 %). Несколько реже выбирались суждения «в случае необходимости защищать страну с оружием в руках» (18,7 %), «связывать свое будущее со своим отечеством» (13,3), «участвовать в патриотических акциях и деятельности патриотических организаций» (6,7 %). Иными словами, интерпретируя для самого себя понятие «патриотизм», респонденты в равной мере акцентировали его деятельностный и аксиологический аспекты. В формулировках «что значит быть патриотом России» относительно своего «Я» в основном преобладают ценностно-эмоциональные определения. Исследования, проведенные в других регионах, например в Астраханской области, также демонстрируют превальвацию аксеологических составляющих над деятельностными [9].

Деятельностную компоненту патриотизма отражают и ответы на вопрос об участии в патриотических мероприятиях: 30,0 % «участвуют», 16,7 – «не участвуют из-за отсутствия времени и средств»; 33,3 – «сознательно не участвуют», 12,7 – «хотели бы участвовать, но не встречали информации о такого рода мероприятиях», 7,3 % – «затруднились ответить». Таким образом, почти половина опрошенных либо участвуют, либо желают принимать участие в мероприятиях патриотической направленности. У тех, кто не участвует «из-за отсутствия времени или средств», нет предубеждения к подобным мероприятиям. Возможно, нужно скорректировать механизмы вовлечения молодежи в целях расширения аудитории «активных патриотов».

Об уровне самоидентификации свидетельствуют ответы на вопрос: «Ощущаете ли Вы себя патриотом?»: в той или иной степени ощущают 56,7 %, из них 18,0 – безусловно ощущают, 38,7 – скорее ощущают; в той или иной степени не ощущают 32,7 %, из них: скорее не ощущают 20,7 и совсем не ощущают 12,0 %; затруднились ответить 10,7 %. Мы видим, что незначительно доминируют умеренные положительные оценки.

Об уровне патриотизма свидетельствуют и эмиграционные настроения. Так, готовность покинуть Россию высказали 68,6 % опрошенных, из них «определенно да» – 37,3 и «скорее да» – 31,3 %; не готовы эмигрировать 22,7 %, из них «определенно нет» – 2,7, «скорее нет» – 20,0 %. Выраженность эмиграционных настроений в молодежной среде объяснима высокой степенью мобильности, которая характерна для молодежи, а также желанием «красивой жизни», не подкрепленным реальной готовностью к переезду.

Подобная ситуация прослеживается и на общероссийском уровне: по данным Левада-Центра от октября 2019 г., 21,0 % россиян выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства4, среди молодежи такое желание выразили 53,0 % респондентов. При этом эксперты отмечают небольшую амплитуду колебаний эмиграционных настроений с 2014 по 2019 г. Среди предпочтительных стран разброс весьма широк, однако лидируют США, Канада, Германия, Швейцария (всего отмечено 29 разных стран, в том числе Австралия, Гаити, Новая Зеландия, Танзания, Южная Корея, Таиланд и др.). Можно предположить, что такой разброс ответов свидетельствует об эмиграционных рассуждениях как о фантазии, мечте, не связанной с конкретными шагами по ее воплощению.

По мнению респондентов, для укрепления чувства патриотизма в обществе и роста патриотических настроений необходимо: «улучшить качество жизни населения» (79,3 %), «поддерживать обратную связь граждан и государства (учитывать мнение граждан о проведении общенародных реформ)» (70,7 %). Такая высокая превальвация категории «качество жизни» во многом связана не только со значимыми доминантными ценностями, с ней ассоциирующимися («материальное обеспечение», «достаток», «комфорт», «высокий уровень жизни», «экономическая защищенность»), но и с усугублением финансовых трудностей в период пандемии коронавируса (снижение доходов, безработица, изменение уровня жизни и др.) как у россиян, так и у жителей Мордовии. В ближайшем будущем придется столкнуться и с экономическими проблемами в связи с санкциями, наложенными на Российскую Федерацию из-за российской военной операции, проводимой с целью демилитаризации и денацификации Украины, что может усугубить ситуацию.

Заключение

Исследование показало средний уровень сформированности патриотизма, что соответствует результатам других подобных исследований. Патриотизм как ценность категории «Мы-чувства» достаточно устойчив и занимает срединные позиции, выражаясь в большей степени через аксиологическую составляющую (любить, испытывать гордость, беречь, уважать, помнить, ценить и т. д.). Выбор респондентов также свидетельствует о развитии «нормальной идентичности», предполагающей критическое осмысление развития государства и общества. Если градировать конкретно деятельностное отношение граждан к родине, то в нашем исследовании преобладает позитивно-пассивное начало. Проявлений антипатриотизма и патриотического нигилизма не выявлено.

Таким образом, исследование показало, что ядро ценностного блока составляют традиционные нематериальные ценности личного порядка – «здоровье», «хорошая семья», «интересная работа», «хорошее образование», «любовь» – и материальные ценности в виде значимости «материальной обеспеченности». Базовые жизненные ценности преобладают над социально-политическими. У молодежи более выражены индивидуалистические и либеральные ценности.

В целом ряде вопросов, предполагающих однозначный выбор: да/нет, одобряю/ не одобряю и т. д., респонденты выражали сомнение и неуверенность: скорее да / скорее нет, скорее одобряю / скорее не одобряю, что свидетельствует о неустойчивости ценностной системы. Подтверждением данного вывода является и одновременная актуализация ценностей культуры с низкой дистанцией власти (индивидуализм, само- реализация, риск и др.) и высокой дистанцией (сильная власть), и одновременное сочетание личностных, государственных и социальных ориентаций.

Для укрепления гражданской позиции необходимо продвигать консолидирующую национальную идею через государственную концепцию воспитания, стимулировать создание разноформатных пространств для позитивного молодежного активизма, осуществлять работу по реализации молодежных проектов и программ в сфере гражданско-патриотического вос- питания, а также активнее вовлекать молодежь в добровольческую и волонтерскую деятельность, способную перенаправлять деструктивную молодежную активность в созидательное русло [19, с. 605], стимулировать деятельностное участие в мероприятиях патриотической направленности, оказывая помощь патриотическим объединениям, клубам, поддерживать работу молодежных организаций, ориентированных на развитие творческого, интеллектуального потенциала и социальных инициатив молодежи.

Список литературы Ценностные ориентации и гражданская позиция молодежи Республики Мордовия

- Абрамова И. А. Дворецкая М. Я. Представления о совести у студентов-психологов с разным эталоном жизнедеятельности // Молодой ученый. - 2018. - № 18. - С. 424-433.

- Азаров А. А., Бродовская Е. В., Шатилов А. Б. Гражданский активизм российской молодежи в цифровой среде как предиктор активности офлайн: результаты массового опроса и мультиагентного моделирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2021. - № 6. - С. 296-318. - DOI: 10.14515/топкогт^2021.6.2041.

- Бахлова О. В., Бахлов И. В., Напалкова И. Г., Солдатова А. С. Разработка программы прикладного исследования как инструмент становления исследовательской компетентности будущих политологов (на примере темы «Пространственное развитие как фактор нацие-строительства и формирования национальной идеи)» // Образование и наука. - 2019. - Т. 21, № 9. - С. 49-79. - DOI: 10.17853/1994-5639-2019-9-49-79.

- Бочарова Е. Е. Совесть в представлениях студенческой молодежи // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Акмеология образования, психология развития. - 2015. -Т. 4, № 3. - С. 241-244.

- Галынская Ю. С., Коростелева Н. А. Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи по отношению к семье, родине и современному обществу // Общество: социология, психология, педагогика. - 2020. - № 5. - С. 43-48.

- Глущенко О. П. Патриотизм как составляющая гражданской позиции личности // Проблемы современного педагогического образования. - 2020. - № 69-1. - С. 149-152.

- Домбровская А. Ю. Репрезентация гражданской активности российской молодежи в социальных медиа // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2021. - № 6. - С. 203-225. - DOI: doi.Org/10.14515/monitoring.2021.6.2012.

- Забокрицкая Л. Д., Хлебников Н. А., Орешкина Т. А., Комоцкий Е. И. Возможности изучения ценностей молодежи через профиль социальной сети «ВКонтакте» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2020. - № 2. - С. 148-167. -DOI: 10.14515/топкогт&2020.2.692.

- Зелетдинова Э. А., Дьяков О. Ю. Особенности региональной идентичности и местного патриотизма жителей Астраханской области // Общество: социология, психология, педагогика. - 2020. - № 4. - DOI: 10.24158^рр.2020.4.5.

- Ильинский И. М., Луков В. А. Московские студенты: трансформации ценностных ориентаций // Вестник РУДН. Серия: Социология. - 2020. - Т. 20, № 1. - С. 50-63. -DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-1-50-63.

- Карпова Н. В. Электоральные установки и политические ориентации российской студенческой молодежи: социологический анализ // Гражданин. Выборы. Власть. - 2020. - № 4. -С. 23-35.

- Кох И. А., Орлов В. А. Ценности и профессиональное самоопределение студенческой молодежи // Образование и наука. - 2020. - Т. 22, № 2. - С. 141-168. - DOI: 10.17853/1994-56392020-2-141-168.

- Литвак Р. А., Жунусова К. С. Развитие духовно-нравственных качеств личности как основа формирования гражданской позиции студенческой молодежи // Современная высшая школа: инновационный аспект. - 2020. - Т. 12, № 3. - С. 131-138.

- Певзнер М. Н., Шерайзина Р. М., Петряков П. А. Воспитание гражданской позиции студенческой молодежи в мире информационного многообразия // Человек и образование. -2021. - № 2. - С. 16-23.

- Попков Ю. В. Идентичность, социокультурный потенциал, ценностные ориентации и оценка перспектив цивилизационного будущего у тувинских и русских студентов Сибири // Новые исследования Тувы. - 2021. - № 1. - С. 217-227. - DOI: 10.25178/nit.2021.1.12.

- Попова О. В., Лагутин О. В. Политические настроения молодежи: лояльность или протест? // Вестник РУДН. Сер.: Политология. - 2019. - Т. 21, № 4. - С. 599-619.

- Сизганова Е. Ю., Кайдашова А. К., Чикова И. В. Анализ ценностных ориентаций студентов - будущих государственных и муниципальных служащих в контексте вызовов современности // Перспективы науки и образования. - 2020. - № 1. - С. 258-270. - DOI: 10.32744/ pse.2020.1.18.

- Соколова А. А. Сущность и структурные компоненты гражданской позиции личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2008. - № 5. -С. 109-111.

- Щебланова В. В., Логинова Л. В., Зайцев Д. В., Суркова И. Ю. Гражданский активизм студентов: риск деструктивных проявлений в Поволжском регионе // Вестник РУДН. Серия: Социология. - 2020. - Т. 20, № 3. - С. 595-610. - DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-3-595-610.

- Яшина Л. И. Ценностные ориентации студенческой молодежи // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - 2020. - № 2. - С. 117-121. - DOI: 10.26105/ SSPU.2020.65.2.019.