Ценностные ориентации студентов в условиях социокультурных изменений российского общества (на примере обучающихся государственного университета управления)

Автор: Крошкина Мария Сергеевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье затронута проблема ценностных ориентаций современной студенческой молодежи в условиях изменяющегося российского общества. Автором рассмотрены основные теоретические подходы к определению понятия «ценностные ориентации» в философии и социологии. Представлено, какие ценностные ориентации доминируют у молодого поколения сегодня, в каком направлении они трансформировались за последние 30 лет и продолжают трансформироваться в настоящее время. Новизной статьи является рассмотрение ценностных ориентаций молодежи на примере конкретной социальной группы - студентов Государственного университета управления. В работе изложены основные результаты эмпирического исследования, направленного на выявление доминирующих ценностных ориентаций студентов. Методологическую основу исследования составила методика М. Рокича, предполагающая наличие двух блоков ценностей: терминальных и инструментальных. Сравнение результатов авторского исследования с данными опроса молодежи позднесоветского периода обнаружило усиление прагматических тенденций в ценностных ориентациях. Перспективным направлением исследования обозначено выявление факторов формирования ценностных ориентаций современной молодежи.

Ценностные ориентации, инструментальные ценности, терминальные ценности, студенческая молодежь, российское общество, информационные технологии, социализация, прагматизм, общество потребления, эпизодичное мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/149133226

IDR: 149133226 | УДК: 316.613-057.875(470+571) | DOI: 10.24158/spp.2019.11.11

Текст научной статьи Ценностные ориентации студентов в условиях социокультурных изменений российского общества (на примере обучающихся государственного университета управления)

Категория «ценностные ориентации» всегда вызывала большой интерес у исследователей. Еще в Античности Платон предложил иерархию благ, делал попытки выстраивания модели идеального государства, форм бытия человека и т. д.

Впервые термин «ценность» употребил позднеантичный историк философии Диоген Лаэртский в рамках изложения стоической этики, а конкретно в учении о безразличном и надлежащем. Для определения границ между безразличным и надлежащим он ввел понятие ценности, однако не дал ему четкого определения. Это понятие служит чертой обозначения: предпочтительное – то, что ценно, а избегаемое – то, что не обладает никакой ценностью [1, с. 300–301].

Во второй половине XIX в. понятие «ценности» активно изучается философами. И. Кант в учении категориальных и гипотетических императивов отмечал значение ценностей для развития культуры в целом. Вслед за И. Кантом идеи ценностей развивал Г. Лотце, имя которого принято связывать с возникновением философии ценностей как таковой. Выделение мира ценностей было ответной реакцией на позитивизм, который четко ограничил мировоззренческий кругозор эмпирической реальностью. Г. Лотце определил понятие «ценность» как философскую категорию, определяемую как «мир внутренних ценностей» и противопоставляемую «миру явлений» [2].

Огромное влияние на формирование представлений о ценностных ориентациях оказал М. Вебер. Он отказался от понимания ценностей как характеристики, имеющей положительную или отрицательную природу. Ценность, по М. Веберу, не имеет эмоциональной окраски, не бывает «хорошей» или «плохой», «доброй» или «злой», «относительной» или «абсолютной». Она нейтральна во всех своих проявлениях и характеризует основные ориентиры человека, идентифицирует то, что для него значимо в тот или иной момент жизни [3].

Если говорить о ценностях в социальной психологии, то здесь представлен практически весь спектр социологических и психологических понятий: интересы, убеждения, мировоззрение, установки и т. д. Так, в понимании С.Л. Рубинштейна, «ценность представляет собой значимость чего-либо для человека в этом мире». Только если личность признает и принимает существование этой ценности, последняя играет должную роль ориентира в его жизни [4].

М. Рокич также является одним из представителей социально-психологического подхода к рассмотрению ценностных ориентаций личности. Ценность, в его понимании, представляет собой «устойчивое убеждение в том, что какой-либо способ поведения или конечная цель существования выгоднее и/или эмоционально предпочтительнее, чем противоположный способ поведения / конечная цель существования» [5].

Большое внимание рассмотрению ценностных ориентаций личности и общества в целом уделялось американскими исследователями. Так, американский социолог Р. Инглхарт рассматривал экзистенциальную безопасность как фактор изменения культурных ценностей. Р. Инглхарт приводит яркий пример: в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны индустриальные общества находились на стадии высокого уровня экзистенциальной безопасности, что постепенно привело к восприятию безопасности как должного. В результате произошел межпоколенческий сдвиг от ценностей физической и экономической безопасности к ценностям свободы выбора, окружающей среды и гендерного равенства. Это, в свою очередь, привело к всплеску демократизации [6].

В России изучение ценностных ориентаций началось в середине 1960-х гг. Оно связано с работами таких авторов, как Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др. В 1970-е гг. было проведено первое эмпирическое исследование, направленное на изучение ценностных ориентаций рабочих [7, с. 170].

Таким образом, категория ценностных ориентаций является одной из самых востребованных и изучаемых российскими и зарубежными учеными. Однако, несмотря на это, проблематика ценностных ориентаций не теряет своей актуальности.

Современное российское общество находится на стадии значительных социальных, экономических, политических, духовных изменений, которые оказывают большое влияние на все слои населения. Использование новых информационных технологий является одним из самых существенных факторов, оказывающих влияние на смену социокультурной парадигмы российского общества. Культурное и социальное пространства теперь открыты для мирового сообщества [8, с. 237].

Повсеместное использование интернета, изменение традиционных форм многих видов деятельности (например, поиск, отправка и получение информации, инженерно-техническая деятельность, внедренная в социальную жизнь) коренным образом меняют систему ценностных ориентаций всего общества [9]. Ускоренный темп жизни оказывает огромное влияние на эмоциональное состояние членов общества. Деформация эмоционального состояния несет в себе предпосылки к изменению глубинных структур (в том числе ценностных ориентаций).

Все эти процессы оказывают значительное влияние на студенческую молодежь, которая является кадровым ресурсом общества. Сегодняшние студенты – это завтрашние политики, экономисты, социологи и другие специалисты, которые займут определенные позиции в той или иной сфере деятельности, и именно от их ценностных ориентаций будет зависеть направление развития всего общества.

Последние 15 лет проблематике ценностных ориентаций уделяется особое внимание. Многие исследования показали, что у российской молодежи наблюдается ценностно-нормативный кризис (период переосмысления духовных, этнических и культурных ценностей) [10]. Однако важно наблюдать динамику изменения, чтобы глубже осознать вектор развития страны в целом. Рассмотрение ценностных ориентаций студенческой молодежи на примере конкретной социальной группы является научной новизной статьи.

В декабре 2017 г. в рамках изучения ценностных ориентаций молодежи было проведено количественное исследование. Объектом исследования выступили студенты Государственного университета управления, предметом – ценностные ориентации студенческой молодежи. Цель исследования – выявить доминирующие ценностные ориентации студенческой молодежи.

Методологическую основу исследования составила методика М. Рокича, согласно которой различаются два класса ценностных ориентаций: инструментальные и терминальные.

Выборка стихийная. В исследовании приняли участие 300 человек. 41,3 % опрошенных юноши, 58,7 % – девушки. Распределение респондентов по возрасту следующее: 6 % в возрасте 17 лет, 21,3 – 18; 16,7 – 19; 25,3 – 20; 21,3 – 21 и 9,3 % студентов в возрасте 22 лет. Распределение респондентов по курсам обучения примерно одинаково: 25,3 % студентов обучаются на первом курсе, 26,7 – на втором, 24,0 – на третьем и 24,0 % – на четвертом курсе.

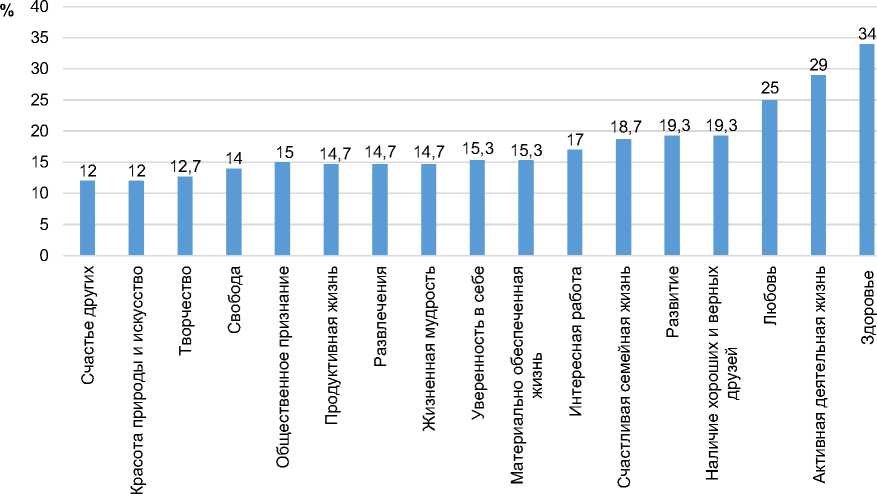

Полученные результаты представлены через моду (самое часто встречающееся значение) по каждой ценности. Статистика по терминальной группе ценностей выглядит следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1 - Распределение терминальных ценностей по их значимости для респондентов

Из представленной иерархии можно сделать вывод, что для большинства студентов основными ценностями являются те, которые связаны с социальной жизнью и собственным развитием. Гораздо меньшую значимость имеют ценности, связанные с формированием широкого мировоззрения, поиска смыслов существования, творческой реализацией, созерцанием. Это вызвано отсутствием у респондентов четкого понимания традиционных общечеловеческих ценностей и их влияния на функционирование социума и личности.

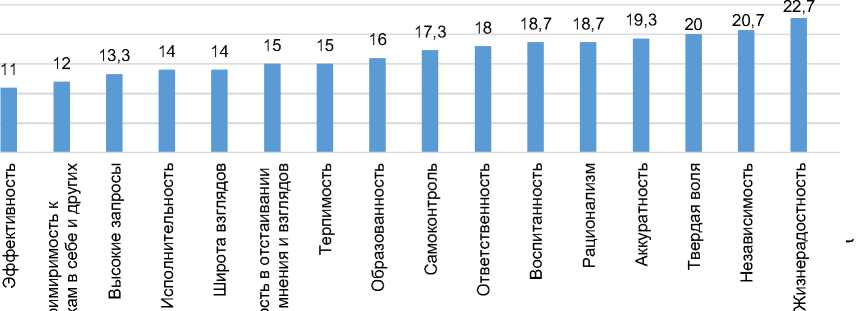

Результаты по инструментальному блоку представлены на рисунке 2.

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что для большинства студентов такие терминальные ценности, как интересная работа и материально обеспеченная жизнь, входят в пятерку важнейших, однако если рассматривать инструментальный блок, то ценности, необходимые для того, чтобы эффективно работать: эффективность в делах, ответственность и самоконтроль, занимают далеко не лидирующие позиции. Это говорит о незрелости мышления студенческой молодежи и несформированности четких взглядов.

Подобный результат можно интерпретировать и как стремление получать высокие результаты, при этом способы, которыми этот результат должен быть достигнут, не учитываются. Это следствие ускоренного темпа жизни, при котором человек стремится к получению быстрых результатов.

Сравним ценностные ориентации современной молодежи с ценностями молодых людей позднесоветского периода. Так, согласно данным исследования ценностных ориентаций молодежи 1988 г., 57,4 % респондентов отдали приоритет ценности «уважение окружающих», 42 % полагали, что жить необходимо для того, чтобы приносить наибольшую пользу окружающим [11, с. 124].

% 40

Честность

Рисунок 2 - Распределение инструментальных ценностей по их значимости

для респондентов

Результаты исследования ценностных ориентаций студентов 2017 г. свидетельствуют о резком усилении прагматических тенденций. Снизилась социально-альтруистическая направленность молодежи, молодые люди стали делать упор на материальное благополучие, развитие способностей, завоевание высоких позиций в обществе. Налицо переход от коллективистской ориентации сознания молодежи к индивидуалистической.

Причинами столь кардинальных изменений являются влияние информационных технологий и необратимый процесс глобализации, что приводит к распространению мультикультурализма и ускорению темпа жизни. Предотвратить подобные изменения практически невозможно.

Процесс формирования ценностных ориентаций начинается с самого детства, а именно с процесса социализации [12]. Так, в ходе изучения процессов формирования ценностных ориентаций молодежи в июле 2018 г. было проведено 30 глубинных интервью с учителями, обучающими школьников с 1-го по 4-й классы.

Результаты исследования позволили выявить особенности социализации современного младшего школьника в процессе обучения. В частности, основными средствами обучения младших школьников являются информационные технологии, а восприятие информации происходит через мультимедийные средства. Ускоренный темп жизни формирует эпизодичный тип мышления, а модель обучения, ориентированная на Запад, способствует формированию конкурентного типа взаимоотношений со сверстниками.

Эпизодичность мышления и узконаправленность мировоззрения формируют соответствующие типы ценностных ориентаций. Кроме того, общество потребления оказывает огромное влияние на формирование личности. Увеличение разнообразия предметов выбора приводит к постоянной погоне за обновлениями, стремлению к быстрому получению желаемого. Кроме того, налицо стремление российского общества к формированию сильного индивидуализма (ориентация на Запад) [13].

Представленные результаты дают значительную почву для дальнейшего развития представленной тематики. В настоящее время проводится исследование, направленное на выявление факторов формирования ценностных ориентаций молодежи, результаты которого позволят сформировать комплексное представление о рассматриваемой проблеме.

Ссылки:

Е.В. Корша. 2-е изд., репр. М., 2012. 160 с.

Список литературы Ценностные ориентации студентов в условиях социокультурных изменений российского общества (на примере обучающихся государственного университета управления)

- Лаэртский Д. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / пер. М.Л. Гаспарова. М., 1979. 629 с

- Лотце Г. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. Душа / пер. с нем. Е.В. Корша. 2-е изд., репр. М., 2012. 160 с

- Троицкий К.Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии. 2013. № 4. С. 154-162

- Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. 416 с

- Inglehart R.F., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. N. Y., 2005. 344 p

- Бухтиярова Т.Н. Поведение российской молодежи в условиях современных социокультурных изменений: в контексте неофрейдистской теории личности Карен Хорни: дис. … канд. социол. наук. М., 2006. 240 с

- Скородумова О.Б. Социокультурные функции интернета и особенности их реализации в современной России: дис. … д-ра филос. наук. М., 2004. 435 с

- Динамика ценностей и ценностных ориентаций российской молодежи [Электронный ресурс] / Н.А. Рудник, Е.А. Колесниченко, Т.С. Глушкова, А.О. Денисова // Мир науки. Социология. Философия. Культурология. 2015. № 3. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/02SFK315.pdf (дата обращения: 21.11.2019)

- Казарина-Волшебная Е.К., Комиссарова И.Г., Турченко В.Н. Парадоксы трансформации ценностных ориентаций российской молодежи // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 121-126

- Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / сост., пер. с фр. Вал.А. Лукова. М., 1994. 526 с

- Крошкина М.С. Социализация младших школьников в современном российском обществе // Теория и практика общественного развития. 2019. № 1 (131). С. 40-43.

- DOI: 10.24158/tipor.2019.1.7