Ценностный конфликт в коммуникативных ситуациях различного типа: влияние ценностных ментальных репрезентаций на стратегии общения

Автор: Трощенкова Екатерина Владимировна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Статья в выпуске: 2 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме исследования ментальных репрезентаций ценностей методами психолингвистического анализа и применению полученных результатов для изучения коммуникативных стратегий. Рассматриваются выявляемые при помощи психолингвистических экспериментов особенности ценностных систем, которые оказываются потенциальным источником конфликтов ценностей. Представлены некоторые результаты таких экспериментов, а также описываются особенности развертывания коммуникации в ситуациях интерперсонального и межкультурного ценностного конфликта.

Ценность, ценностный конфликт, аффорданс, ментальная репрезентация, психолингвистический эксперимент, коммуникативная стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/14729118

IDR: 14729118 | УДК: 124.51:

Текст научной статьи Ценностный конфликт в коммуникативных ситуациях различного типа: влияние ценностных ментальных репрезентаций на стратегии общения

В повседневной жизни люди часто обращаются к обсуждению ценностей или ссылаются на них, когда говорят о проблемах самого разного рода: от политики и перспектив развития страны до персонажей и их поведения в художественной литературе, равно как и поведения личных знакомых. Ценности как объект изучения также давно привлекают внимание представителей самых разных дисциплин – философов, психологов, социологов и т.д. Учитывая их значимость для человеческой деятельности, сложно объяснить относительную непопулярность данных вопросов у лингвистов, даже в областях социо-, этно-, психолингвистики и когнитивной лингвистики.

Следует отметить, что само понятие «ценности», вероятно, из-за весьма распространенного употребления как в повседневной речи, так и в научных трудах может пониматься по-разному, и чаще всего это понимание оказывается более узким, нежели мы будем трактовать его в нашей работе1.

Для начала попробуем очертить наше понимание ценностей. В отличие от распространенной интерпретации ценностей как неких позитивных принципов, в соответствии с которыми люди обычно живут, общественных идеалов, абстрактных представлений «об атрибутах должно- го в различных сферах жизни» [Головин 1998; Леонтьев 1998], мы предлагаем более широкую трактовку данного концепта, не ограничивающую его лишь положительной интерпретацией. Как будет видно из дальнейших рассуждений, в частности относительно ситуаций межкультурной коммуникации, такое расширенное понимание позволяет объяснить в рамках одного явления случаи, когда положительно оцениваемое в одной культуре может получать противоположную оценку в другой, притом что оно продолжает рассматриваться как важное, культурно значимое.

Для нас ценности в том виде, в каком они специфически существуют у людей, формируются на основе отношений субъекта со средой. Среда предоставляет организму «affordances» (термин, предложенный Дж. Гибсоном и до сих пор так и не получивший хорошего перевода в русскоязычной традиции, часто передается как «аффорданс» – см., например: [Мещеряков, Зинченко 2003]), как полезные, так и вредные, как безопасные, так и опасные и др. Некоторые из аффордансов получают со стороны субъекта больше внимания, чем другие, и становятся, таким образом, маркированными с точки зрения их важности, полезности и т.д.

Как отмечает Б.М.Величковский, «не совсем элегантный перевод» понятия «affordance» – словосочетание «предоставляемые окружением возможности действия». Это понятие у Дж.Гибсона, пишет данный автор, в свою очередь, является переводом гештальтистского понятия «Auf-forderungen» («требования»), которое широко использовалось Вертхаймером и учителем Гибсона Коффкой для описания «требовательных характеристик вещей» (в 1920-е гг. близкие идеи развивали и другие авторы, в частности Курт Левин, который использовал в сходном контексте термин «валентность») [Величковский 2006: 324]. Развитие теории «аффордансов» в контексте изучения проблемы внимания, связывающее их с целями, планами, ценностями, убеждениями и т.п. субъекта и фокусирующееся только на тех «воспринимаемых аффордансах», которые рассматриваются субъектом как существующие возможности (в противовес всем другим реально существующим, но не осознаваемым как таковые), принадлежит Д.Норману [Norman 1988]. Зависимость таким образом понимаемых аффордансов от занимаемой субъектом позиции, на наш взгляд, хорошо иллюстрируется следующим анекдотом:

– Ты где была? – По району гуляла. – Он же неблагополучный! – Ещё какой благополучный! Смотри – два айфона и золотая цепь .

Когда маркированные аффордансы перестают быть лишь личным делом отдельного индивида и превращаются в постоянную социальную практику коллективного приписывания ценностного статуса тем или иным аспектам жизни в социокультурном сообществе, ценности приобретают то этическое измерение, которое и отличает человеческую деятельность. Будучи концептуализированы посредством доступных человеку способов символизации, важная роль среди которых принадлежит языку, ценности становятся элементом распределенных социокультурных когнитивных репрезентаций.

Следовательно, говоря о ценностях, мы имеем в виду социокультурно маркированный, концептуализированный аффорданс, получивший социальную оценку, вне зависимости от того, касается ли он социально одобряемых или неодобряе-мых действий. Термин «ценность», таким образом, расширительно понимается как обобщающий термин для обозначения как положительных, так и отрицательных ценностей.

Ценности служат руководящими принципами человеческого поведения во многих аспектах.

Они оказывают влияние на выбор целей деятельности и путей их достижения в социуме, остаются важными на протяжении самой деятельности, оказывая влияние на контроль и коррекцию действий и во многом определяя оценку их результата. Ценности также играют активную роль в конструировании ментальных моделей «Другого», в значительной степени определяя категории «Мы/Они», «Свой/Чужой». Таким образом, они являются необходимым компонентом в формировании идентичности личности.

Одним из существенных свойств ценностей оказывается их системная организация: они существуют и социально, и в индивидуальном сознании как взаимозависимый и взаимодействующий набор сущностей, ранжированных по степени их важности. С точки зрения оценки, как мы уже отмечали, можно говорить 1) о положительных ценностях как о чем-то, что социаль-но/индивидуально принимается, одобряется и поощряется, и 2) об отрицательных ценностях как о чем-то, что порицается, отвергается и ведет к определенным санкциям (от индивидуальных угрызений совести до социальных уголовных наказаний за важные отрицательные ценности, квалифицируемые как тяжкие преступления). Ценности как социокультурные конструкты могут быть различной степени обобщенности и формируют иерархию, в которой более общая комплексная ценность включает в себя несколько более простых (конкретных) ценностей (ср. с идеей культурных схем различной степени специфичности в работе: [Sharifian 2011: 108]). Поскольку ценности участвуют в метарепрезентации Других, они также существуют в разных измерениях – как «ценности для меня» и «ценности для Другого».

Все эти аспекты структуры системы ценностей потенциально могут стать источником противоречия между конкурирующими ведущими принципами в поведении или между ожиданиями, предъявляемыми действительности, и реальным положением дел. Это несоответствие мы называем «ценностный конфликт». Ценностный конфликт может существовать и развиваться и как интро- и как интерперсональная проблема, основанная либо на особенностях структуры системы ценностей, либо на типе взаимодействия субъектов (индивидов или социокультурных групп). В обобщенном виде типы обсуждаемых в статье ценностных конфликтов представлены на рис.1.

интроперсональный интерперсональный межгрупп< межкультурный

конфликтующие субъекты размер групп и социокультурна! дис1

моральные дилеммы, вызванные

ситуацией,в которой альтернативные пути действия требуют следования одной из двух ценностей и нарушения другой, при их относительном равенстве по значимости для индивида

ситуацией,в которой индивид входит одновременно (в разных своих социальных ролях) в социокультурные группы с конфликтующими ценностями и вынужден выбирать ценностям какой из групп следовать в сложившихся обстоятельствах

приписывают разную степень важности конфликтующим ценностям

интерсубъектные ценностные конфликты взаимодействующие люди принадлежат разным социокультурным группам.

по-разному интерпретируют комплексную ценность

следуют одной и той же ценности, которая в значительной степени поддерживает существующий конфликт интересов

рис. 1

Типы ценностных конфликтов

Ценностные конфликты, о каком бы их типе ни шла речь, представляют собой противоречия, которые ведут к проблемам, требующим решения. Поэтому достаточно часто они рассматриваются как стрессовые ситуации, которые нарушают обычное течение жизни, и, следовательно, люди имеют склонность считать ценностные конфликты чем-то приносящим травмирующий опыт, нежелательным, чего следует избегать. Однако в действительности конфликты настолько плотно интегрированы в сами принципы функционирования ценностей, что их едва ли можно оценить однозначно. Скорее, они дают стимул к выбору и принятию решений и отражают многообразие существующих точек зрения, что в итоге может оказаться как продуктивным, так и разрушительным в зависимости от конкретной ситуации. Весь повседневный жизненный опыт (а выбор является неотъемлемой частью человеческого существования) неизбежно оказывается пронизан ценностными конфликтами самого разного рода.

Как уже было сказано, хотя все ценностные конфликты основываются на некотором несоответствии, природа этого несоответствия может различаться. В случае интроперсонального конфликта его основой часто становится ситуация, где альтернативные способы действия требуют от индивида нарушения одной из двух ценностей, примерно равных для него по значимости. Такой тип ценностного конфликта можно назвать «моральная дилемма». Существует бессчетное количество примеров таких моральных дилемм в художественной литературе и кинематографе, где они часто становятся основой раскрытия характера персонажей, являются также крайне популярным сюжетом для ток-шоу. Однако сложно адекватно оценить, насколько высока вероятность – в силу самих принципов организации ценностной системы – для любого человека столкнуться с ценностным конфликтом, до тех пор, пока мы не обращаемся к психолингвистическим исследованиям систем ценностей.

В 2008 г. Ю.С.Вашталова провела эксперимент по градуированию [Вашталова 2009] (методика В.Я.Шабеса – см.: [Шабес 1989]) 26 ценностей по параметру важности с американскими респондентами (61 человек), который был продолжен в 2009 г. при участии Е.В.Трощенковой (72 респондента). Обратимся к анализу некоторых результатов, полученных за 2008–2009 гг. (в общей сложности 133 респондента), которые позволяют понять, что полученная модель данного фрагмента социокультурного знания может дать для прогнозирования ценностных конфликтов и, в частности, их развертывания в вербальной коммуникации.

Отдельные ответы респондентов по ранжированию списка ценностей в соответствии с их важностью отчетливо демонстрируют потенциал для появления моральных дилемм. Так, респондент №5 (2009; женщина; 22 года; студентка)

ранжировал ценности в порядке, как это пред- спондент размещает очень близко на шкале два ставлено в табл. 1. Из таблицы видно, что ре- потенциально конкурирующих типа ценностей.

Таблица 1

Фрагмент ранжирования ценностей респондентом

|

Позиция в ранжировании |

Ценности |

|

14 |

Wealth/material comfort ‘материальное благополучие’ |

|

15 |

Environment ‘окружающая среда’ |

|

16 |

Time ‘время’ |

|

17 |

Future ‘будущее’ |

С одной стороны находятся Wealth/material comfort ‘материальное благополучие’ и Time ‘время’ как нечто, что нужно беречь и экономить; с другой – Environment ‘окружающая среда’ и Future ‘будущее’. Нетрудно представить ситуацию, в которой сиюминутные вопросы материального благополучия и высокого статуса вступали бы в конфликт с необходимостью одновременной заботы об окружающей среде и будущих поколениях. В случае, когда выбор поддерживается конкурирующими ценностями, близкими по значимости для респондента, он оказывается в затруднении.

Источник моральной дилеммы в индивидуальном сознании может также основываться на том, что индивидуальная ценностная система всегда соотносится с ценностными системами тех социокультурных групп и сообществ, в которые входит данный индивид в различных социальных ролях, которые он исполняет. Если мы проведем статистическую обработку полученных результатов ранжирования и объективируем и «социализируем» индивидуальные субъективные представления респондентов путем подсчета средних мест для каждой ценности из предложенного им списка, то можем наблюдать ту же картину потенциального конфликта ценностей уже как факт социальной ментальной репрезентации. Такой потенциальный конфликт способен реализовываться и как моральная дилемма на индивидуальном уровне, и в интерперсональном конфликте при взаимодействии разных субъектов.

Таблица 2

Фрагмент результатов градуирования ценностей по параметру важности

|

Абсолютная позиция в ранжировании |

Среднее место |

Ценности |

|

14 |

13,53 |

Democracy ‘демократия’ |

|

15 |

13,62 |

Security/Safety ‘безопасность’ |

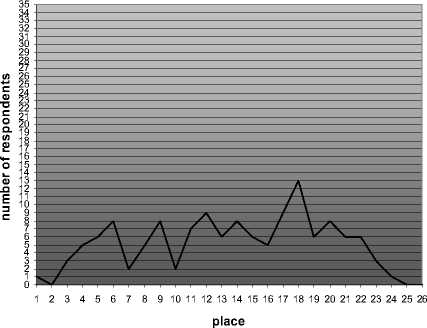

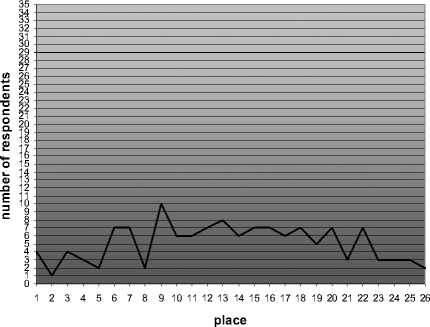

В упомянутом эксперименте по градуированию ценностей, как видно из табл. 2, две ценности оказываются на соседних местах по важности, причем с точки зрения средних мест они крайне близки, иными словами, в социальной ментальной репрезентации опрошенной группы респондентов они практически равны по значимости. Для данной конкретной группы респондентов, в целом достаточно либеральной по своим взглядам, важно отметить, что такие ценности, как Freedom ‘свобода’ (место в списке 3, среднее место 7,36) и Human rights ‘права человека’ (место в списке 5, среднее место 8,83), связанные с идеей демократии, оказываются достаточно значимыми и занимают высокую позицию в списке по среднему месту. В другом эксперименте, проведенном нами в 2010 г., где приняло участие 54 американских респондента, получивших инструкцию перечислить все концепты, входящие в состав концепта сложной ценности, на стимул Democracy ‘демократия’, 19.2 % всех реакций занимают упоминания Freedoms ‘свободы’ и Civil rights ‘гражданские права’. Это может оказывать дальнейшее влияние на выбор в анализируемом ниже ценностном конфликте. При таком варианте ранжирования ценностей можно предположить, что при необходимости выбора ценности, которой следует руководствоваться (Democracy – Security), большинство членов данной социокультурной группы предпочтет первую опцию. Однако распределение ответов по шкале важности даже внутри этой сравнительно гомогенной группы респондентов демонстрирует столь значительную вариативность (см. рис. 2 и 3, ось x – место при ранжировании, ось y – коли- чество информантов, поставивших данную единицу на это место), что данный конфликт можно рассматривать как один из наиболее проблемных в системе.

Security/safety

Рис. 2. Безопасность

Democracy

Рис. 3. Демократия

Ценностный конфликт, подобно обозначенному конфликту Democracy ‘демократия’, Freedom ‘свобода’ , включая Freedom of speech ‘свобода слова’, Human rights protection ‘защита прав человека’ и, с другой стороны, Security/Safety ‘безопасность’, способен детерминировать как множество индивидуальных решений, так и интерперсональные и интергрупповые отношения и взаимодействия. Удачной иллюстрацией такого рода противоречия, на наш взгляд, может быть ситуация, сложившаяся вокруг WikiLeaks. Публикация информации на данном ресурсе вызвала ожесточенную полемику, в которой одни рассматривают происходящее как угрозу национальной безопасности США2, другие как реализацию права людей знать правду3.

В интерсубъектных конфликтах параметр важности ценности часто становится конфликто-геном из-за того, что разные индивиды/группы приписывают различную важность одной и той же ценности.

Ярким примером из художественной литературы, который выявляет конфликт вышеуказанных ценностей в «концентрированной» форме, может быть эпизод из «Ghost Writer» (2010) Р.Полански. Следующая цитата приводится по сценарию фильма (2008, by R.Harris, R.Polansky):

Lang

…This is just – it’s grotesque. I’d never take orders from anyone. Everything I did as a prime minister – everything – I did out of conviction, and because I believe it was right .

Ghost

Including support for illegal kidnapping? For torture ?

Lang

Oh, for God’s sake, spare me that bullshit!

***

Lang (CONT’D)

D’you know what I’d do if I was in power again? I’d have two queues at the airports. One for flights where we’d done no background checks, used no intelligence gained under torture, infringed no one’s precious bloody civil liberties . The other for flights where we’d done everything possible to make passengers safe . Then we’d see which plane the Rycarts of this world would put their bloody kids on. And you can put that in the book!

( Лэнг …все это просто…просто нелепо. Я никогда не слушался ничьих приказов. Все, что я делал как премьер-министр – все – я делал по собственным убеждениям и потому что считал, что именно так правильно поступить.

Призрак Включая незаконное похищение людей? И пытки?

Лэнг Ой, вот только не надо мне рассказывать про всю эту фигню!

***

Лэнг (продолжает) А знаете, что бы я сделал, окажись я снова у власти? Я бы организовал две очереди в аэропортах. В одной не было бы никаких проверок, никто бы не использовал данные, полученные под пытками, не нарушал бы все эти долбаные права человека. А в другой мы делали бы все возможное, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. И вот тогда я бы посмотрел, в какую из очередей все эти райкарты ставили бы своих детей. И про это тоже можете написать в книге!)

Из текста видно, как в интерперсональном конфликте реализуется, в сущности, групповое ценностное противоречие. Два персонажа отстаивают приоритет конкурирующих ценностей, и когда этот интерперсональный конфликт становится очевиден, Лэнг основывает свою аргументацию на сравнении двух моделей ситуации – той, где предпочтение отдается соблюдению прав человека, и противоположной, где во главу угла ставится безопасность граждан и государства. Использование интенсификаторов с отрицательной коннотацией и общая эмоциональность речи, проявляющаяся за счет риторических вопросов и восклицательных предложений, достаточно недвусмысленно обозначает как позицию самого Лэнга в этом ценностном конфликте, так и его мнение по поводу того, что, в конечном итоге, предпочли бы другие.

Аргументативная стратегия персонажа в данном случае строится согласно тому, что Ф.Зимбардо и С.Андерсен [Зимбардо, Андерсен 1999] называют игрой на «выборе», в которой подчеркивается свобода выбора адресата, после того как на альтернативы тактично наложены ограничения. В данном случае адресат ставится в ситуацию, где намеренно поляризуются конкурирующие ценности, так что создается впечатление, что следование одной из них с необходимостью должно влечь за собой жертвование другой. Идея жертвования «менее важной» ценностью (причем Лэнг представляет свое личное мнение как мнение всей социокультурной группы, даже включая тех – Rycarts of this world (все эти райкарты), – кто в данный момент «неверно» осознает собственную позицию) в пользу «более важной» является частым компонентом коммуникативных стратегий в такого рода ценностных конфликтах. Однако, как мы покажем на следующем примере, это далеко не единственно возможное решение.

В реальной коммуникации описанный ценностный конфликт не менее распространен, чем в художественных произведениях, и реализуется различными способами. Дискурсивный анализ статьи из газеты «Washington Post» (16.03.2011) «Pfc. Bradley Manning doesn’t deserve humiliating treatment» (Ефрейтор Брэдли Мэннинг не заслуживает такого унизительного обращения), а также 77 комментариев читателей данной статьи могут быть наглядным тому примером. Сама статья представлена как «Мнение редакционной коллегии» и написана в форме развертывания моральной дилеммы: в ней эксплицитно не отдается предпочтение ни одной из вышеупомянутых ценностей. Авторы статьи весьма осторожно высказываются по поводу “allegations” (неподтвержденных заявлений), что Pfc. Bradley Manning «facilitated a damaging breach of national security by funneling thousands of classified documents to the rogue Web site WikiLeaks» (Ефрейтор Брэдли Мэннинг облегчил нарушение национальной безопасности, которое способно нанести ущерб государству, передав тысячи секретных документов мошенническому сайту ВикиЛикс). Хотя эмфаза возможного урона, нанесенного безопасности, реализуемая в начальной сильной позиции текста, и отрицательно коннотированное определение сайта, возможно, имплицируют предпочтение, отдаваемое авторами Security/Safety ‘безопасность’, а не Human rights, Democracy ‘права человека, демократия’; в целом статья посвящена идее того, что «Mr. Manning does not appear to deserve the treatment he has been receiving at the military brig in Quantico, Va.» (Мистер Мэннинг, по-видимому, не заслуживает того обращения, которое он получает в военной тюрьме Квантико в Вирджинии). Это оставляет моральную дилемму, в сущности, неразрешенной.

Читательские комментарии, напротив, демонстрируют тенденцию выводить данный ценностный конфликт из области моральных дилемм в среду внешних, интерперсональных конфликтов. В этой полилогической онлайн-дискуссии коммуниканты обычно отчетливо занимают либо одну, либо другую позицию. При этом они представляют собственную позицию как внутренне согласованную, где предпочтение той или иной ценности, по крайней мере при озвучивании собственного мнения, не вызывает в субъекте сомнений и внутренне не оспаривается. Таким образом, используемые коммуникативные стратегии во многом схожи с той, которую мы видели в предыдущем примере с Лэнгом. Как только комментарий основывается на предпочитаемой ценности, в тексте появляется большое количество эмоционально и оценочно нагруженной лексики и происходит активное навешивание ярлыков, естественно, положительных по отношению к собственной стороне и отрицательных по отношению к оппонентам. Тем не менее любопытно, что позитивный статус ценности, конкурирующей с предпочитаемой, в отличие от примера с Лэнгом, обычно не ставится под сомнение. Вместо этого предлагается такая интерпретация ситуации, где происходящее представлено как не противоречащее этой ценности, не ведущее к ее нарушению. Адресат не ставится перед выбором с ограниченными альтернативами, а в каком-то смысле лишается выбора вовсе: если ситуация – в свете предложенной аргументации – не ведет к нарушению конкурирующей ценности, то и проблема представляется как несуществующая.

Так, например, сторонники выбора в пользу Security ‘безопасность’ предпочитают подчеркивать ролевой статус Брэдли Мэннинга: в 11 комментариях намеренно подчеркивается, что он военнослужащий армии США. При этом комментирующие заявляют, что права человека в его отношении не были нарушены. Один из частотных способов – объявление, что на него не распространяется действие конституции: bart_love «… Manning isn’t protected by the constitution . Our military is governed under the Uniform Code of Military Justice not the Constitution» (Мэннинг не находится под защитой Конституции. Наши военные подлежат действию Единого Кодекса Военной Юстиции, а не Конституции).

Оппоненты же в качестве одной из аргумен-тативных стратегий избирают акцентирование иной социальной роли Мэннинга – гражданина страны: Jeffreyin LA «…Obama believes that it’s acceptable to torture an American citizen » (Обама думает, это законно – пытать американского гражданина). Одновременно на первый план намеренно выдвигается факт несоответствия действительности заявлений противоположной стороны о том, что ценность Human rights ‘права человека’ не была нарушена:

DCLawyer1 (по поводу утверждения, bart_love) «This statement is legally false» (Это утверждение ложно с юридической точки зрения).

jeremy123 «the UCMJ was established UNDER the constitution (Article1, Section8). Any US citizen – private or military personnel – is guaranteed protections under the Constitution…» (Единый Кодекс Военной Юстиции был создан в СООТВЕТСТВИИ с Конституцией (статья 1, пункт 8). Любому гражданину США – солдату или военному любого ранга – гарантирована защита прав по Конституции…).

В свою очередь, те, кто отдает предпочтение Human rights, Democracy ‘права человека, демократия’, пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы преуменьшить возможный урон, нанесенный Security ‘безопастность’, т.е., в сущности, зеркально повторяют тактику своих оппонентов: wasntme543 “…Nothing that has been released by WikiLeaks is remotely damaging to U.S. security – it is only damaging to the reputations of those involved. In fact, I believe that the leaks strengthen the U.S. by protecting ordinary citizens from illegal actions being done by government officials under the cover of official secrecy” (Ничто из того, что появилось на ВикиЛикс, даже отдаленно не наносит ущерба безопасности США – вся эта информация только портит репутацию всех, кто замешан во все эти дела. На самом деле, я думаю, что подобные утечки информации, напротив, только усиливают США, потому что защищают обычных граждан от незаконных действий правительственных чиновников, совершаемых под прикрытием государственной тайны).

В целом из анализа комментариев видно, что общая тенденция приписывать различный «вес», или степень важности, ценностям в системе, которую мы наблюдали в эксперименте на градуирование, в коммуникации сохраняется и становится основой для построения аргументативных стратегий.

Когда мы имеем дело с интерперсональной коммуникацией, природа ценностного конфликта может зависеть, однако, не только от различия в важности, приписываемой тем или иным ценностям в системе различными индивида-ми/группами. Ценностный конфликт также может основываться на том факте, что ценности – это социокультурные феномены, онтологически субъективные и конструируемые благодаря символической функции, в частности с помощью языка. Это зачастую ведет к различиям в интерпретации ценностей, называемых сходным образом разными группами, причем вероятность ценностного конфликта данного типа возрастает с ростом культурной дистанции между этими группами.

Различие в понимании комплексных ценностей можно продемонстрировать на примере результатов психолингвистического эксперимента, проведенного Е.В.Трощенковой в 2010 г. В эксперименте принимало участие 54 респондента (18 мужчин, 36 женщин) – носители английского языка, американцы, главным образом студенты и работники сферы образования. Респондентам был предложен ряд номинаций комплексных ценностей, чтобы они перечислили все понятия, которые, с их точки зрения, входят в каждое понятие, в качестве стимульного. Это задание не вызвало затруднений при выполнении. Полученные ответы в дальнейшем были собраны в кластеры, и для каждого кластера был подсчитан процент упоминаний относительно общего числа полученных реакций. В данной статье сошлемся лишь на некоторые гендерные различия в понимании трех комплексных ценностей. Эти разли- чия служат аргументом, иллюстрирующим наше ценности различными социальными группами в предположение, что существует значительная рамках одной культуры (табл. 3).

вариативность в интерпретации одной и той же

Таблица 3

Гендерные различия в понимании комплексных ценностей

|

FREEDOM ‘свобода’ |

DEMOCRACY ‘демократия’ |

TOLERANCE ‘толерантность’ |

||||||

|

Пример кластера |

Муж., % |

Жен., % |

Пример кластера |

Муж., % |

Жен., % |

Пример кластера |

Муж., % |

Жен., % |

|

Elections, voting ‘выборы, голосование’ |

7.27 |

1.6 |

Elections, voting ‘выборы, голосование’ |

9.89 |

18.83 |

Respect ‘уважение’ |

15.91 |

8.26 |

|

Choice ‘выбор’ |

12.73 |

12 |

Choice ‘выбор’ |

6.59 |

7.79 |

Acceptance ‘принятие другого’ |

13.64 |

7.34 |

|

America associations: USA, US Flag, American identity ‘ассоциации с Америкой: США, флаг США, американское национальное самосознание’ |

5.45 |

27.3 |

Majority rule, rule by the people, representation ‘власть большинства, власть у народа, представительство’ |

12.08 |

11.68 |

Patience ‘терпение’ |

0 |

11.01 |

Как видно из примеров кластеров в табл. 3, некоторые компоненты сложных ценностей примерно в равной степени считаются таковыми и мужчинами, и женщинами: «Choice ‘выбор’ » в Freedom ‘свобода’ and Democracy ‘демократия’, «Majority rule» в Democracy . Однако существует большое количество кластеров (некоторые из них приведены выше), которые люди, принадлежащие к разным социальным группам (например, с точки зрения гендера), в разной степени ассоциируют со стимульной комплексной ценностью. Следует обратить внимание на исключительное гендерное различие в упоминаниях «Pa-tience ‘терпение’ » как компонента Tolerance ‘толерантность’ и весьма существенное различие в ассоциировании «America ‘Америка’ » с Freedom ‘свобода’. Интересно также, что, хотя женщины имеют тенденцию чаще ассоциировать «Elections ‘выборы’ » с Democracy ‘демократия’, чем мужчины, в случае с Freedom ‘свобода’ мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию.

Подобные различия в содержании ценностного концепта имеют серьезный потенциал для создания непонимания или недопонимания, поскольку в общении у людей часто сохраняется иллюзия, что они говорят об одном и том же. Если же несоответствие все-таки обнаруживается, это вызывает обычно раздражение и яростное отстаивание собственной интерпретации используемого слова. Так, один из комментирующих статью из Washington Post «Anxiety on all sides of upcoming House hearing on radicalization of U.S. Muslims» (Всеобщая озабоченность по поводу предстоящего слушания в Палате представителей о радикализации мусульман в США) (26.02.2011) следующим образом объясняет свое понимание ценностного концепта Tolerance:

ChrisFord1 «…For our safety, we have to insist to the Muslim community, here and globally, that tolerance must be a two-way street . Or we have a clash of civilizations that could get bloodier – and less and less non-Muslims feeling disposed to tolerate what the “vast majority of moderate Muslims” acquiesce to and even defend from jihadis in their midst…» (Для нашей же собственной безопасности нам придется доказать мусульманскому сообществу, здесь и по всему миру, что толерантность должна быть взаимной. Иначе у нас будет конфликт цивилизаций, который будет становиться все кровавее – и все меньше и меньше не-мусульман готовы терпеть то, что «широкое большинство умеренных мусульман» соглашается с джихадистами в своей среде и даже защищает их…).

Как мы видим из примера, комментирующий подчеркивает необходимость «взаимности» в отношениях сторон. Это отличает его позицию от типичных представлений (насколько об этом можно судить по результатам эксперимента и другим комментариям к рассматриваемой статье) о Tolerance ‘толерантность’ как уважении к другому, принятии его особенностей и открытости сознания «по умолчанию», без явного предъявления требований такого же к себе отношения от второй стороны.

Такие расхождения в понимании комплексных ценностей оказываются еще большими в межкультурной коммуникации, вероятно, создавая еще более благодатную почву для развития конфликтов. Иллюстрацией этому может послужить сравнение результатов вышеупомянутого эксперимента по изучению содержания и структуры комплексных ценностей с американскими респондентами с результатами аналогичного эксперимента с русскими и шведами, проведенного в 2009–2011 гг. (В.Я.Шабес, Е.В.Трощен-кова, Т.М.Потапова, G.Bostedt, L.Ivarsson, U.Damber; грант Шведского Института 00724/2009 «Values in mono- and polycultural un-derstanding» (Ценности в моно- и поликультур-ном понимании)). Сравним долю ассоциаций с отрицательной коннотацией для двух комплексных ценностей – Patriotism ‘патриотизм’ и Democracy ‘демократия’ – по отношению к общему числу ответов респондентов в трех культурах (табл. 4).

Таблица 4

Отрицательные ассоциации в составе комплексных ценностей в разных культурах

|

Комплексная ценность (в качестве стимула) |

Отрицательно коннотированные реакции респондентов, в % к общему количеству полученных ответов |

||

|

русских |

американских |

шведских |

|

|

Patriotism ‘патриотизм’ |

2.8 |

12.8 |

25.6 |

|

Democracy ‘демократия’ |

6.3 |

2.1 |

0 |

Из представленных результатов видно, насколько продуктивным оказывается наше понимание ценности, не ограниченное исключительно положительной оценкой. Внутри одной культуры наблюдается вариативность восприятия той или иной ценности: то, что одними понимается как положительная ценность, у других может вызывать отрицательные ассоциации. При сравнении различных культур важно учитывать, что на социокультурном уровне ментальные репрезентации существуют в распределенной форме, допускающей вариативность. На основе статистического анализа можно вывести культурный инвариант, или «тренд», понимания той или иной ценности. При этом часть представителей культуры оказывается в меньшинстве, являясь носителями «маргинальных» типов репрезентаций. Однако существующее в одном сообществе как маргинальный вариант ментальной репрезентации какой-либо ценности в другом сообществе может становиться нормативным и доминирующим, принадлежащим большинству. Иными словами, воспринимаемое большинством как положительная ценность в одной культуре может теоретически рассматриваться как антиценность в другой.

В подобной ситуации любые риторические стратегии, основанные на использовании такого концепта, могут неверно интерпретироваться в другой культуре. В этом смысле весьма показателен почти анекдотический пример Ф. Шари-фиана о реакции западных коллег на появление на международной конференции человека из Ирана с бейджем, где в качестве места его работы указывалось «Ministry of Jihad» (Министерство Джихада) (стандартное сокращение от Ministry of Jihad of Construction), при существовании расширительного понимания jihad как «striving associated with construction and development rather than destruction and war» (усилия, в большей степени ассоциируемые с созиданием и развитием, нежели с разрушением и войной) [Sharifian 2011: 216–217].

Если обратить внимание на полученные результаты понимания такой ценности, как патриотизм , в разных культурах, становится возможным предположить, что речи некоторых российских политиков, например ежегодное обращение Президента к Совету Федерации (http: //www.kremlin.ru/transcripts/5979, 12.11.2009) и видеоконференция Д.А.Медведева (http://www .aif.ru/politic/article/26030, 10.04.2009), где подчеркивается, что «вопросы патриотического воспитания должны оставаться в центре внимания нашей государственной деятельности», с возрастающей долей вероятности могут «прочитываться» в американском, а тем более в шведском обществе как агрессивные и националистические.

Список литературы Ценностный конфликт в коммуникативных ситуациях различного типа: влияние ценностных ментальных репрезентаций на стратегии общения

- Вашталова Ю.С. Риторические особенности американского политического дискурса: когнитивно-семантический аспект: на материале речей политических лидеров США: дис.... канд. филол. наук. СПб., 2009. 204 с.

- Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. М.: Академия, 2006. Т.2. 432 с.

- Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск: Харвест, 1998. 800 с.

- Зимбардо Ф., Андерсен С. Объяснение контроля сознания: экзотические и обыденные психологические манипуляции/пер. Е.Н.Волков, И.Н.Волкова, 1999. URL: http://evolkov.net/cults/jpp/Zimbardo.P.Andersen.S.Understanding.Mind.Control.html (дата обращения: 20.05.11).

- Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени//Психологическое обозрение. 1998. №1. URL: http://www.follow.ru/article/344 (дата обращения: 20.09.11).

- Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Аффорданс//Большой психологический словарь. М.: Прайм-Еврознак, 2003. URL: http://svitk.ru/004_> book_book/14b/3174_zinhenko-bolhoy_psiholo giheskiy_slovar.php (дата обращения: 20.09.11).

- Шабес В.Я. Событие и текст. М.: Высш. шк., 1989. 175 с.

- Zimbardo P., Andersen S. Understanding Mind Control: Exotic and Mundane Mental Manipulations//Recovery from Cults: Help for Victims of Psychological and Spiritual Abuse/ed. M.D.Langone, W.W.Norton. N.Y., 1995.

- Norman D.A. The Psychology of Everyday Things. N.Y.: Basic Books, 1988. 272 p.

- Sharifian F. Cultural Conceptualisations and Language. Theoretical Framework and Applications. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011. 238 p.

- Harris R., Polansky R. The Ghost Writer. Script. 2008.

- The Washington Post Pfc. Bradley Manning doesn't deserve humiliating treatment (16.03.2011).

- The Washington Post Anxiety on all sides of upcoming House hearing on radicalization of U.S. Muslims (26.02.2011).

- Обращение президента к Совету Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979. 12.11.2009.

- Видеоконференция Д.А. Медведева. URL: http://www.aif.ru/politic/article/26030 (10.04.2009).

- Макфол М. URL: http://pkbook.ru/pk_news/belyjj_dom_skandal_vokrug_WikiLeaks_ne_pomeshaet_realezaczee_naczeonalnyh_enteresov_ssha_e_rossee.html (HTML-версия документа от 07.09.2011).

- Робинсон Дж. URL: http://kp.ru/daily/24603/774971/(HTML-версия документа от 08.05.2011).