Ценотическая характеристика Peganum harmala L. в различных растительных ассоциациях

Автор: Махмудова Ульвия Тарлан

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты, проведенных нами исследований ценопопуляций в различных растительных ассоциациях Peganum harmala L., в экологически сильных, средних и слабозагрязненных территориях. В Peganum harmala L. в 2016 г. в I ЦП (∆-w=0,56-0,61), в 2018 г. во II ЦП (∆-w=0,56-0,56) был выявлен старый тип ценопопуляции.

Ценопопуляции, растительные ассоциации

Короткий адрес: https://sciup.org/14120567

IDR: 14120567 | УДК: 581.5 | DOI: 10.33619/2414-2948/66/07

Текст научной статьи Ценотическая характеристика Peganum harmala L. в различных растительных ассоциациях

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 581.5

Охрана биологического разнообразия, обеспечение эффективного использования растений является одной из основных проблем ботаники. Изучение вида на популяционном уровне в результате возрастающей нагрузки антропогенного воздействия в современный период позволяет уточнить реакцию на абиотические, биотические и антропогенные факторы. Являясь результатом всего этого, для понимания стратегии растения, к нему необходимо иметь комплексный подход и исследовать на уровне ценопопуляции.

Несомненна важность исследования ценопопуляции для эффективного использования редких и хозяйственно-ценных растений, восстановления естественных фитоценозов и создания агрофитоценозов. Каждый вид растений представляет собой очень сложную систему. Как элемент этой системы, исследования ценопопуляции также более конкретны и достаточно сложны.

Во время проведения исследований, для определения взаимодействия между растительностью и факторами окружающей среды, изучались ценопопуляции видов. Факторы окружающей среды, положительно или отрицательно влияя на онтогенез вида, приводят к появлению у растений признаков адаптации к различным условиям. В результате это приводит к развитию вида в популяции или его полному вымиранию. Изучение возрастного и количественного состава ценопопуляции, которую принято рассматривать как структурную единицу групп растений, дает информацию о прошлом, настоящем и будущем состоянии вида в ценозе и жизненном цикле в целом [1 -3, 7].

Материалы и методы исследований

Исследования ценопопуляции были проведены в различных растительных ассоциациях, на экологически сильно-, средне- и слабозагрязненных территориях. В зависимости от рельефа на пробных участках были построены трансекты разного размера, виды онтогенеза наблюдались маршрутными и стационарными методами. Для определения возрастного состояния особей использовались морфометрические значки. Были определены динамика развития, возраст и эффективность, индексы восстановления и замены исследуемых видов [4-6].

Peganum harmala L. — как обычное лекарственное растение, до сих пор некоторые ученые выявили его фармакологические свойства. Впервые была комплексно изучена ценопопуляция вида Peganum harmala L .

Результаты и их обсуждение

Многолетнее обнаженное травянистое растение высотой 25-70 см. Тело прямое, ветвистое, бледно-зеленого цвета. Листья овальные, разделенные на чередующиеся, открытые частицы. Светло-желтые цветки 10-15 мм, длинностебельные. Плод представляет собой слегка приплюснутую коробку с тремя отделениями. Начинает цвести в V-VI месяцах, приносит плод в VII-VIII месяцах. В Азербайджане гармала обыкновенная, в основном, распространена в Прикаспийской, Кура-Аразской низменности, Курской и Нахичеванской равнинах, Гобустане, Апшероне, Губинском массиве Большого Кавказа и Диабаре (до 900 м над уровнем моря) [8].

Химический состав гармалы обыкновенной: 5,69% воды, 17,75% золы, 18,05% целлюлозы, 3,66% жира, 24,13% белка, 30,72% безазотного экстракта. Является ксерофитом, встречается в пустынных и горно-степных типах растительности. Растет в одиночку и группами на сухих склонах, пустых местах, полупустынях, орошаемых и залежных землях. Иногда образует джунгли. Богат алкалоидами, жирными маслами, сапонинами, флавоноидами и стероидами.

Это лекарственное растение, включенное в фармакопею. Оно широко используется в научной, экспериментальной, индийской и народной медицине, а также в ветеринарии. Оно в основном используется при глазной, кожной болезни, бронхиальной астме, боли в кишечнике, ревматизма, малярии, эпилепсии, а также при параличе, простуде, аллергии, головной и зубной боли. Обладает антисептическим, противовирусным, противоглистным, антиоксидантным, спазмолитическим, успокоительным, снотворным, мочегонным и желчегонным, потогонным, обезболивающим, слабительным и тонизирующим действием. В лечебных целях используется наземная часть растения, корни и семена. Является красильным растением. Обладает инсектицидными свойствами и применяется против насекомых. Семена заворачивают в вату и сжигают в медной миске, чтобы облегчить головную боль, используется «против сглаза».

Bиды Peganum harmala L. — ценопопуляции обычных видов гармалы, выявленные в растительной формации полынных полупустынь (Artemisietum), в 2016-2020 гг были исследованы в ассоциации Artemisietum incana – Stiposum lessingiana (Лессинг чешуйчатая, пахнущая полынь) I ЦП (Геоботаническое описание №1), в ассоциации Alhagieta psedoalhagi–Ephemeretosum-Salsoletum dendroides (верблюжья колючка-эфемерия — солянка древовидная) , II ЦП (Геоботаническое описание №2).

Территория исследования — загрязненные участки г. Гянджи и Самухского района.

Геоботаническое описание №1.

Artemisietum incana – Stiposum lessingiana видовой состав и структура ассоциации

|

№ |

Название вида биоморфа |

Экологические группы |

Избыток |

Средний рост (см) |

Фенологические фазы |

|

Кустарники |

|||||

|

1. |

Tamarix ramosissima Lebed. |

мезоксерофит |

1 |

I (200) |

Цв. |

|

2. |

Salsola ericoides Bieb. |

ксерофит |

1 |

II (40) |

Вег. |

|

Полукустарники |

|||||

|

3. |

Artemisia incana (L.) Druce |

ксерофит |

2-3 |

II (40) |

Вег. |

|

Злаки |

|||||

|

4. |

Stipa lessingiana Trin. Et Rupr. |

ксерофит |

2 |

II (50) |

Цв. |

|

5. |

Alopecurus vaginatus (Willd.) |

ксерофит |

1 |

II (40) |

Цв. |

|

6. |

Elytrigia elongata (Host.) Nevski |

мезоксерофит |

1 |

II (50) |

Цв. |

|

7. |

Poa bulbosa L. |

ксерофит |

1 |

III (15) |

Цв. |

|

8. |

Cynodan dactylon (L.) Pers. |

мезофит |

1 |

II (45) |

Цв.. |

|

9. |

Avena eriantha Durieu. |

ксерофит |

1-2 |

II (40) |

Цв.. |

|

Разновидности |

|||||

|

10. |

Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Desv. |

мезоксерофит |

1 |

II (60) |

Вег. |

|

11. |

Peganum harmola L. |

мезоксерофит |

1 |

II (35) |

Цв.. |

|

12. |

Tragopogon tuberosus C.Koch |

ксерофит |

1 |

II (50) |

Цв.. |

|

13. |

Thlaspi arvense L. |

ксерофит |

1 |

II(60) |

Цв.. |

|

14. |

Crambe orientalis L. |

мезоксерофит |

1 |

I(90) |

Цв.. |

|

Геоботаническое описание № 2. Alhagieta psedoalhagi–Ephemeretosum-Salsoletum dendroides видовой состав и структура ассоциации |

|||||

|

№ |

Название вида биоморфа |

Экологические группы |

Избыт ок |

Средний рост (см) |

Фенологичес кие фазы |

|

Кустарники |

|||||

|

1. |

Rhamnus catharica L. |

мезоксерофит |

1 |

I (300) |

Цв. |

|

2. |

Salsola dendroides Pall. |

мезоксерофит |

2 |

II (60) |

Цв. |

|

Полукустарники |

|||||

|

3. |

Teucrium polium L. |

ксерофит |

1 |

II (30) |

Цв. |

|

Злаки |

|||||

|

4. |

Bromus japonicus Thunb. |

ксерофит |

1-2 |

III (15) |

Цв. |

|

5. |

Avena barbata Pott. |

мезоксерофит |

1 |

III (20) |

Цв. |

|

6. |

Elytrigia elongata (Host.) Nevski |

мезоксерофит |

1 |

II (50) |

Цв. |

|

7. |

Poa bulbosa L. |

ксерофит |

1 |

III (15) |

Цв. |

|

8. |

Cynodan dactylon (L.) Pers. |

мезофит |

1 |

II (45) |

Цв. |

|

9. |

Avena eriantha Durieu. |

ксерофит |

1-2 |

II (40) |

Цв. |

|

Разновидности |

|||||

|

10. |

Alhagi pseudoalhagi (Bieb)Desv. |

мезоксерофит |

3 |

II (60) |

Вег. |

|

11. |

Peganum harmola L. |

мезоксерофит |

1 |

II (35) |

Цв. |

|

12. |

Vicia sativa L. |

мезоксерофит |

1 |

II (60) |

Цв. |

|

13. |

Medicago lupulina L. |

ксерофит |

1 |

III(15) |

Цв. |

Обилие видов Peganum harmala L.в составе выявленных ассоциаций оценено в 1 балл.

В исследованных ценозах популяции вида обнаружены в виде локалитетов.

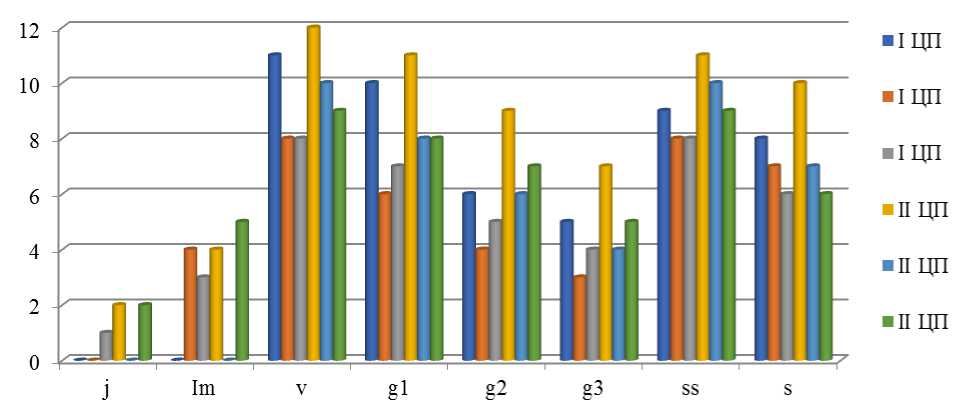

Рисунок. Динамика развития видов Peganum harmala L. в различных растительных ассоциациях за 2016-2020 гг.

Как видно из диаграммы, в онтогенезе видов Peganum harmala определено 9 онтогенетических возрастных состояний.

Развитие этого вида не было одинаковым для 2016-2020 гг (Рисунок):

в 2016 г в I ЦП, в 2018 г во II ЦП наблюдались ювенильные и имматурные особи;

в 2018 г в I ЦП наблюдались ювенильные особи.

Плохое развитие ювенильных и имматурных особей в спектре, низкая семенная продуктивность и большое количество субсенильных и сенильных особей являются основными показателями задержки развития вида. В результате в популяции наблюдалось деление на части, отслеживались популяции инвазивного типа и выявлялось создание состояния неравенства.

Как видно из Таблицы, вид Peganum harmala L. в I ЦП в 2013 г (Л- й= 0,56-0,61), во II ЦП в 2014 г (Л- ш= 0,56-0,56) были типы старой ценопопуляции. Это связано с плохим развитием ювенильных и имматурных особей, преобладанием субсенильных и ценильных особей. А это — показатель неудовлетворительного будущего состояния ценопопуляции. Другие же типы ценопопуляции были переходными. (Л=0,46-0,53; Л- ю= 0,53-0,56).

Таблица.

ОЦЕНИВАНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ВИДА Peganum harmala L.

|

ЦП |

Тип ЦП |

Гг. |

Онтогетический возрастной статус в %-х |

Индексы |

||||||||||

|

j |

im |

v |

g 1 |

g 2 |

g 3 |

ss |

s |

I b |

I n |

∆ |

W |

|||

|

С Д' 1—1 |

Старый |

2016 |

- |

- |

22,4 |

20,4 |

12,2 |

10,2 |

18,4 |

16,3 |

0,5 |

0,3 |

0,56 |

0,61 |

|

Переход |

2018 |

- |

10 |

20 |

15 |

10 |

7,5 |

20 |

17,5 |

0,9 |

0,4 |

0,51 |

0,53 |

|

|

Переход |

2020 |

2,4 |

7,1 |

19 |

16,7 |

11,9 |

9,5 |

19 |

14,3 |

0,7 |

0,4 |

0,50 |

0,53 |

|

|

д д НН НН |

Переход |

2016 |

3,0 |

6,1 |

18,2 |

16,7 |

13,4 |

10,6 |

16,7 |

15,1 |

0,8 |

0,4 |

0,53 |

0,54 |

|

Старый |

2018 |

6,25 |

- |

20,8 |

16,7 |

12,5 |

8,3 |

20,8 |

14,6 |

0,7 |

0,4 |

0,56 |

0,56 |

|

|

Переход |

2020 |

3,9 |

9,8 |

17,6 |

15,7 |

13,7 |

9,8 |

17,6 |

11,8 |

0,8 |

0,4 |

0,46 |

0,53 |

|

Также следует отметить, что большинство генеративных особей было обнаружено только во II ЦП в 2016 г. В другие годы развитие шло на низком уровне. Такой низкий уровень фитоценологического состояния Peganum harmala L. в районе исследований приведет к сокращению запасов в будущем.

Список литературы Ценотическая характеристика Peganum harmala L. в различных растительных ассоциациях

- Ибадуллаева С. Д., Мовсумова Н. В., Шахмурадова М. Д. Изучение современного состояния популяций сельдерея (Sapparis herbaceae Willd.) в некоторых фитоценологических комплексах // GEI Сборник научных трудов. Баку. 2011. С. 69-72.

- Ибадуллаева С. Д., Мамедова З. Оценка ценопопуляции видов Зангезурских сомов в некоторых фитоценологических комплексах // Insan vǝ biosfer (MaB YUNESKO) Azǝrbaycan milli komitǝsinin ǝsǝrlǝri. 2010. №6. С. 173-177.

- Новрузов В. С., Гулиева Р. З. Некоторые редкие злаки в высокогорьях Малого Кавказа (Agrostis planifolia K. Koch, Agrostis lazica Balansa) биоэкологические особенности и ценопопуляция // Симпозиум по экологии 2012. 2012. С. 366-367.

- Вайнагий И. В. Семенная продуктивность и всхожесть семян некоторых высокогорных растений Карпат // Ботанический журнал. 1974. Т. 59. С. 1439-1451.

- Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Труды Ботанического института АН СССР. Сер. 3: Геоботаника. М.; Л.: Изд-во АН СССР, Вып. 6. 1950. C.179-196.

- Степанова А. В. Возрастная структура и динамика ценопопуляций качима уральского // Рациональное использование и охрана растительного мира урала: сб. науч. тр. Свердловск, 1991. С. 104-115.

- Уранов А. А., Смирнова О. В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюллетень МОИП. Отд. биол. Т. 74. Вып. 1. 1969. C. 119-134.

- Флора Азербайджана. Т. I-VIII. Баку, 1950-1961.