Чагатайская письменность, использовавшаяся кыргызами в XIX веке (на основе рукописей поэта Молдо Нияза)

Автор: Акынбекова Айман Усенбаевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследованы особенности чагатайской письменности, использовавшейся у большинства тюркских народов Средней Азии, в деловых бумагах, письмах, рукописях дореволюционного периода, на примере рукописей известного представителя пишущих акынов XIX-XX вв. Молдо Нияза. В итоге отмечены некоторые трудности при чтении рукописи, написанной на чагатайском языке. Таким образом, сделаны выводы о том, что несмотря на трудности при чтении рукописи и недостатки, которые не могут раскрыть фонетические особенности кыргызского языка, чагатайский язык сыграл значительную роль в развитии культуры общества, появлению первоисточников нашей истории, культуры, литературы и языка нашего времени, возрождению великого наследия великих личностей. По отношению к данному вопросу были приняты к сведению разные мнения и критические взгляды ученых.

Чагатайский язык, алфавит, винительный падеж, орфография, рукопись, фонетика

Короткий адрес: https://sciup.org/14116032

IDR: 14116032 | УДК: 81/80 | DOI: 10.33619/2414-2948/52/72

Текст научной статьи Чагатайская письменность, использовавшаяся кыргызами в XIX веке (на основе рукописей поэта Молдо Нияза)

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 81/80

В истории чагатайская письменность — это вид письменности адаптированой к требованиям тюркских языков после проведения серьезных реформ с приходом к власти Чагатая, второго сына Чингисхана. С тех пор эта письменность внесла большой вклад в становление, развитие и рост в культуру всех тюркоязычных народов. Такое явление, в частности, использовалось в документах, письмах, рукописях кыргызских дореволюционных писателей, отмечалось в трудах ряда ученых языковедов, изучавших язык кыргызов XIX века.

Так, К. К. Юдахин говорит: «До Октябрьской революции грамотные кыргызы (их было мало) использовали алфавит, плохо адаптированный к кыргызскому языку, а также подражали образцам литературного чагатайского языка» [1, с. 6].

А в 1968 году В. М. Плоских, который исследовал кыргызский язык официального делопроизводства кыргызов и С. К. Кудайбергенов считали, что кыргызы до революции, как и многие тюркские народы Средней Азии использовали арабский алфавит в своих незначительных документах и санжыра, писали на староузбекском (чагатайском) языке [2, с. 75].

Так вот в составе того арабского алфавита, который использовали кыргызские писатели до революции и Молдо Нияз в их числе, было 28 букв. Эти буквы обозначали знаки только согласных звуков: ب (ба), ت (та), ث (са), ج (жим), ح (ха), خ (хо), د (дал), ذ (зал), ر (ро), ز (за), س (син), ش (шин), ص (сод), ض (зод), ط (то), ظ (зо), ع (айн), غ (гойн), ف (фа), ق (коф), ك (каф), ل (лам), .م (мин), ن (нун), و (вов), ه (хе), لا (ламалиф), ى (я).

Они более подходили как к арабскому, так и персидскому языкам, но не смогли полностью обеспечить согласные звуки тюркского языка. Поэтому все тюркские народы еще до Октябрьской революции, ставя дополнительные точки к некоторым буквам арабского алфавита добавили четыре буквы (گ (г), (ң), پ (п), ݘ (ч), آو (в)) и довели число букв арабского алфавита до 32 [3, с. 6]. И некоторые из них обозначались одной буквой, а некоторые несколькими буквами.

К примеру, только один [з] обозначается четырьмя (ذ (зал), ز (за), .ظ (зо), .ض (зод) буквами, [с ] тремя (س (син), ث (са), ص (сод), [т] двумя (ت (та), ط (то) буквами, [х] тремя خ (хо), ح (ха), .ھ( хе), [к] двумя буквами ك (каф), ق (коф). Так как они составлялись в соответствии с фонетическими особенностями арабского языка, каждый произносился по-разному и имел свойство изменять значение слов. Например: (ذ (зал) – ذاکر (закир); ز (за) – پياز (пиаз); ظ (зо) – ظریف (зориф); ض (зод) – فرض (фарз); س (син) – سیز (сиз); ث (са) – ثنا (сана); ص (сод) – صدا (сода); ت (та) – تورنا (турна); ط (то) – طبیب (тобиб); خ (хо) – خیر (хоир); ح (ха) – حکیم (хаким); ھ( хе) – گناه (гунах); ك (каф) – اويقو (уйку); ق (коф) – ناک (нак).

А гласные обозначались всего тремя буквами: алив ا (а), йаي (и), вау و (у). Что в свою очередь не могло в полной мере обеспечить тюркский язык с ее многочиленными гласными звуками. В результате такой недостаток в звуковой системе арабского языка не раз приводил к историческим конфликтам. Затем проставляя над и под согласными буквами дефис, запятую, двойную черту, двойные запятые трем гласным звукам арабского языка ا [ а, ə, е], ى [ы, и], و [у, ү] довели до 8, 9 гласным тюркского языка [3, с. 6]. В частности, фатха ( ـَ ) ставится над согласными буквами и обозначает звук [а], а касра ( ـِ ) под буквой обозначает звук [и]. Знак дамма ( ـُ ) ставился над согласной буквой и обозначал звук [у]. Они менялись в зависимости от согласных, к которым они примыкают, но измененный вариант не обозначался отдельной буквой. Например, когда знак фатхи ( ـَ ) вместе с к некоторыми согласными читается твердо и обозначает звук [а], а вместе с мягкими согласными обозначает [е, ə] тонкость гласных звуков.

Касра под буквой ( ـِ ) читается как твердая гласная [ы], и как тонкая гласная [и]. Знак дамма ( . ـُ ) идущий над согласным и читается как твердый гласный [у], и тонкий гласный [ү].

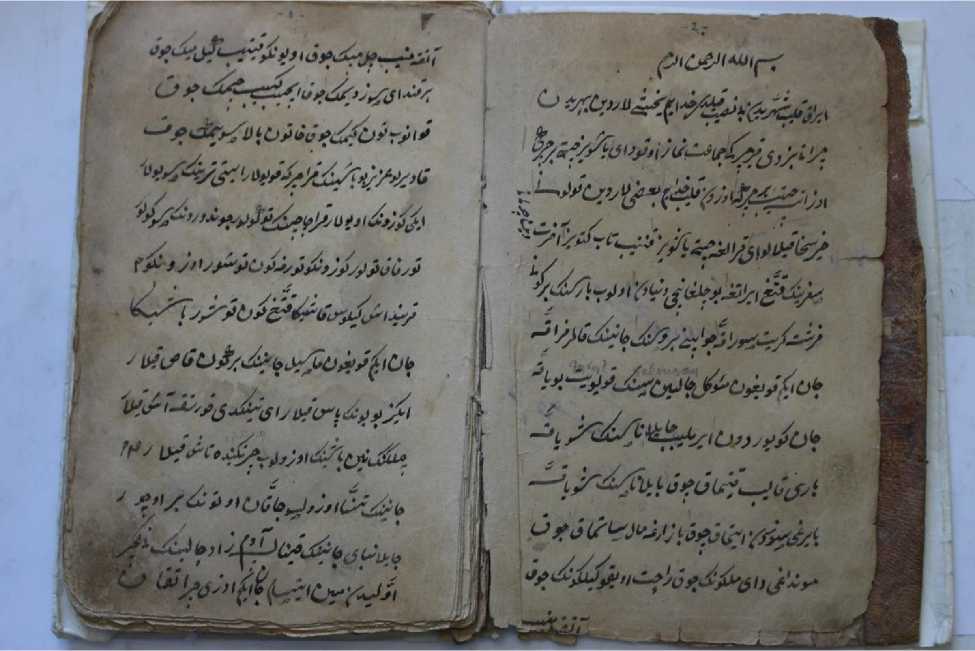

Так как вышеупомянутые особые знаки, обозначающие гласных и некоторых сложных согласных в арабской письменности не всегда соблюдались в чагатайской письменности и поэтому она отличается от арабской письменности. Примером тому может служить нижеследующая рукопись произведения Молдо Нияза «Санат дигарасттар», написанная чагатайской письменностью и хранящаяся в архиве НАН КР [4] (Рисунок):

Рисунок. Рукопись произведения Молдо Нияза «Санат дигарасттар».

В этой рукописи не наблюдаются особые знаки установленные для обозначения гласных. Например: حقلیقت – hкикт (hакикат); «акыйкат»(справедливо), مرض – мрз (мираз); «мурас» (мурас), ءقلى – ’акли (акылы) «акылы» (ум), ءلم – ’алм (əəлем) «аалам» ( вселенная) и т. д. В таких случаях можно определить значение того или иного слова в зависимости от значения предложения и то с трудом. Если буквы, обозначающие гласных использовались в письме, то это слово представители разных языков и диалектов читали по-разному. Например, слово زا ده на кыргызском языке читается «заде», на афганском «зада», на таджикском «зода», на узбекском «зода» и др.

В частности, с помощью арабского алфавита невозможно было определить кыргызские диалекты, так как в кыргызских диалектах в два раза больше гласных звуков по сравнению с другими тюркскими языками Центральной Азии (14–16 гласных) [5, с. 76].

Так как большинство согласных в арабском алфавите были очень похожи друг на друга, они отличались только количеством точек. Если точка не ставится на свое место, то слово даст совершенно иной смысл, либо будет очень сложно понять значение слова.

Подобные явления наблюдались и в рукописях Молдо Нияза. Потому что точки были поставлены не на своих местах, или произошло их слияние или же под влиянием технического средства (ксерокопии и др.) точки слились или сдвинулись с места.

Некоторые из согласных букв пишутся слитно с передними буквами, а некоторые пишутся слитно с последующими буквами. Поэтому нужно точно знать какие буквы будут писаться слитно предыдущими, а какие с последующими буквами. Такое явление наблюдается и при записи цифр. Так, буквы пишутся справа налево, а цифры слева направо.

Например: 6] غز تهكشه سانى تامغالانى ۊاغا رب ندا 23 لوب بو, с. 3]. В таких случаях приходится остановить запись справа налево и сделать запись цифр слева направо.

В чагатайской письменности не наблюдаются такие знаки препинания, как перенос, точка, запятая и другие. Не применяется также дифференциальный принцип разбора заглавных и строчных букв. Такой беспорядок в чагатайской орфографии в рукописях создает определенные трудности в понимании переносимости слов, правильности чтения и значений слов в текстах, особенно принятых с арабско-иранского языка (н: магырып, машырык, лайлатулкадур, марзиңга и т. д.). Также в предложениях не наблюдается границы различий между словами, а пишется слитно от начала до конца строки. И в этом случае не представляется возможным разобрать границы слов, принятых из другого языка [7–8].

Однако несмотря, на трудности в чтении рукописи, написанной арабским алфавитом, который опирался на орфографические принципы чагатайской письменности и не отражал фонетической специфики кыргызского языка, чагатайская письменность в свое время сыграла значимую роль в развитии нашей общественной культуры.

А наследие таких великих личностей, как Молдо Нияз, считается первоисточником нашего современного языка, литературы, культуры, истории. Поэтому, несмотря на все вышеизложенные трудности, связанные с чтением рукописей, написанных чагатайской письменностью, необходимо собрать среди населения оригиналы первых образцов кыргызских рукописей, сохранивших исторические особенности кыргызского языка, переписать их, передавать из поколения в поколение, а также сохранить переписанные рукописи как национальное богатство и имущество и вести регулярные работы по их сбережению.

Ведь такие работы могут стать ценным источником для выявления репертуара книг, использованных кыргызами в XV–XIX веках, а также для определения пределов чтения книг, наличия научных знаний и литературных вкусов грамотных кыргызов прошлого и проведения исследований текстологической направленности исторических письменных памятников кыргызского языка.

Список литературы Чагатайская письменность, использовавшаяся кыргызами в XIX веке (на основе рукописей поэта Молдо Нияза)

- Юдахин К. К. Кыргызско-русский словарь. М., 1940.

- Плоских В. М., Кудайбергенов С. К. Ранние киргизские письменные документы // Известия АН Киргизской ССР. Общественные науки. 1968. №4.

- Карасаев Х. Камус наама. Бишкек, 1996.

- Фонд рукописей, инв. №147.

- Юнусалиев Б. М. Перевод отрывков из труда: Отражение диалектных особенностей в санатах Молдо Нияза // Ала-Тоо. 1989. №1.

- Арабаев И. На пути письменности. Фрунзе, 1923.

- Щербак А. М. К истории узбекского литературного языка древнего периода. Акад. В. А. Гордлевскому к его 75-летию. М., 1953. 323 c.

- Языки мира: Тюркские языки. Бишкек: Кыргызстан, 1997. 543 с.