Чагырская пещера: исследования в 2009 году

Автор: Деревянко А.П., Маркин С.В., Зыкина В.С., Зыкин В.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Пещерный объект Чагырская пещера (Краснощековский район, Алтайского края), содержащий богатейшие индустрии среднего палеолита, расположен в среднегорном районе северо-западного Алтая, в долине р. Чарыш, вблизи северного склона Тигерекского хребта. Исследование посвящено изучеию стратиграфии пещеры, в слоях которой обнаружены многочисленные археологические артефакты.

Археология, методы естественных наук, стратиграфия, средний палеолит, палеолитическая индустрия, артефакты археологические, мегафауна, чагырская пещера, река чарыш, тигерекский хребет, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/14521500

IDR: 14521500 | УДК: 902.66.035

Текст статьи Чагырская пещера: исследования в 2009 году

Пещерный объект (Краснощековский район, Алтайского края), содержащий богатейшие индустрии среднего палеолита, расположен в среднегорном районе северо-западного Алтая, в долине р. Чарыш, вблизи северного склона Тигерекского хребта. Исследованиями 2007–2008 гг. установлена стратиграфия рыхлой толщи приустьевой части пещеры, где выделены субаэральные осадки, содержащие многочисленные артефакты с останками мегафауны [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009].

Работами 2009 г, затронувшие внутреннюю часть полости в Зале 1, примерно в 7 м от капельной линии установлен следующий состав рыхлых пород:

Слой 1– суглинок лёгкий опесчаненный, серого, темно-серого цвета со слабым зеленоватым оттенком, некарбонатный, слабо уплотнен, содержит много мелкой окатанной гальки, щебёнки, отмечается глиняный песок, с четкой нижней границей (мощность до 0.05 м.);

Слой 2 – галечник серый хорошо окатанный, плохо сортированный, включает мелкие валуны и глыбки известняка до 15 см в поперечнике, скрепленные опесчаненым суглинком и глиняным песком, светло-серого цвета, рыхлым, некарбонатным. Основание слоя четкое по уменьшению количества обломочного материала и цвету. Условия залегания галечника, его плохая сортировка, наличие глиняного песка и гравия, присутствие мелких валунов в трещинах более мелких карстовых полостей свидетельствуют об его поступлении сверху, через карстовые воронки с поверхности террасы, цоколем которой служили известняки, в которых выработана пещера (мощность 0,25 м.);

Слой 3 – суглинок лёгкий опесчаненный, пестроокрашенный, в верхней части серый с серовато-белесыми прослоями, средняя часть имеет коричневато-серый цвет, сменяющийся у основания на желтовато-серый. Слой содержит много мелкой гальки, щебёнки и обломков карбонатных пород, карбонатный, встречается много угольков. Нижняя граница слоя волнистая, оконтурена белесыми карбонатными прослоями (мощность до 0,35 м.);

Слой 5 – суглинок опесчаненный, коричневато-серый, с белесым оттенком, более плотный, чем вышележащие слои, встречается много глиняного песка, слабо карбонатный (редкие пятнышки и тонкие прослойчики), слабо пористый, включает мелкую щебёнку и гравий размером до 0,5 см, галечку от 2 см до 5 см и обломки известняков больше 10 см. Вокруг обломков горных пород и галек, а также вдоль по наклону поверхности отмечается шлировая структура. В кровле части слоя выделяется небольшой прослой более плотного суглинка, опесчаненного, светло-коричневого цвета, обогащенного глиняным песком. Цвет прослоя, вероятнее всего, обусловлен содержанием большего количества полуторных окислов и глинистой фракции. В слое встречаются норы землероев диаметром от 7 до 15 см, заполненные суглинком из слоя 1 и 3, содержащие мелкие угольки. Переход заметен по цвету. Слой имеет причудливую конфигурацию (мощность 0,15–1,0 м.)

Слой 6А – суглинок опесчаненный, серовато-коричневый, более темный и плотный, чем выше лежащий слой, карбонатный, пористый, изобилует наличием большого количества обломков известняка различного размера, окатанной гальки от 1 см до 7 см, дресвы до 1 см. Верхняя граница слоя в виде волнистой линии и клинообразных углублений, нижняя более ровная, неотчётливая. Встречаются норы землероев диаметром от 7 см до 10 см, заполненные суглинком из слоя 3. В слое отмечается неясная слоистость, ориентированная вдоль по падению слоя, связанная вероятно с мерзлотными процессами. Переход к нижележащему осадку заметен по цвету (мощность 0,2–0,6 м.);

Слой 6Б – суглинок опесчаненный, коричневато-серый, плотнее вышележащего, менее пористый, слабо карбонатный, активно вскипают только разложившиеся обломки известняков, отмечается глиняный песок плохо сортированный, преимущественно мелкозернистый, с зернами крупнозернистого песка. Наблюдается шлировая структура, свидетельствующая о развитии мерзлотных процессов при его седиментации. Встречаются в меньшем количестве обломки известняка, галька, щебень небольшого размера и дресва. Отмечаются норы землероев диаметром до 12 см. Переход в нижележащий слой слабо заметен по цвету (мощность 0,4 м.);

Слой 6В1 – суглинок опесчаненный близкий по цвету к вышележащему, но с более интенсивным серым оттенком, слабо карбонатный, слабо пористый, содержит небольшое количество обломков кристаллических горных пород размером до 5 см, мелкой гальки, щебня и дресвы, присутствуют окатанные зерна кварца размером крупного песка и мелкого гравия, отмечаются норы и ходы землероев. Редко встречаются хорошо разложившиеся в процессе выветривания обломки горных пород. Переход четкий по цвету (мощность 0,6 м.);

Слой 6В2 – суглинок желтовато-зеленого цвета, в продольной стенке раскопа прослеживается в ложбинообразном понижении и оконтурен супесью желтовато-зелёного цвета мощностью до 7 см, включающей горизонтально ориентированные по склонам ложбинки щебень, гальку, артефакты и кости. Ниже этого прослоя понижение заполнено суглинком лёгким пепельно-серого цвета, некарбонатным, рыхлым, в котором отме- чаются обломки пород, галька, артефакты, разложившиеся кости, послойно располагающиеся на склонах ложбинки. В центре ложбинки в самой нижней её точке сконцентрированы угли (мощность 0,25 м.);

Слой 7 (а, б, в) – монтмориллонитовые глины, распложенные под прослоем желтовато-зелёного цвета, прослеживаются от фасовой стенки разреза под углом падения к выходу из пещеры. Непосредственно перед выходом в продольной стенке раскопа в этом слое отмечается ложбинообразное углубление, заполненное осадком слоя 6В2. Верхние 10 см монтмориллонитовых глин имеют темно-коричневый цвет, оскольчатую структуру. Ниже залегают крупнооскольчатые коричневые глины, в которых вперемешку расположены галька, обломки и пластинки горных пород, хорошо разложившиеся костные остатки. В слое много зерен кварца размером песка, а также глиняного песка. Верхняя граница слоя местами представлена мелкими, залегающими под углом трещинками, заполненными осадком вышележащего прослоя. Иногда она выглядит в виде мелких инъекций монтмориллонитовых глин в вышележащий прослой. Вероятнее всего это связано с проявлением мерзлотных процессов (мощность до 0,30 м.)

Как и на предыдущих участках пещеры в представленном разрезе выделяются голоценовые (слои 1–3) и плейстоценовые образования, делящиеся на две части. Верхняя часть, из них сложена преимущественно субаэральными осадками, в которых выделяются два разновозрастных горизонта (слой 5 и слои 6а, б, в/1, в/2) лессовидных отложений. Залегающие в основании разреза монтмориллонитовые глины, включающие зерна кварца и глиняного песка (слои 7а, б, в) представляют иной цикл седиментации.

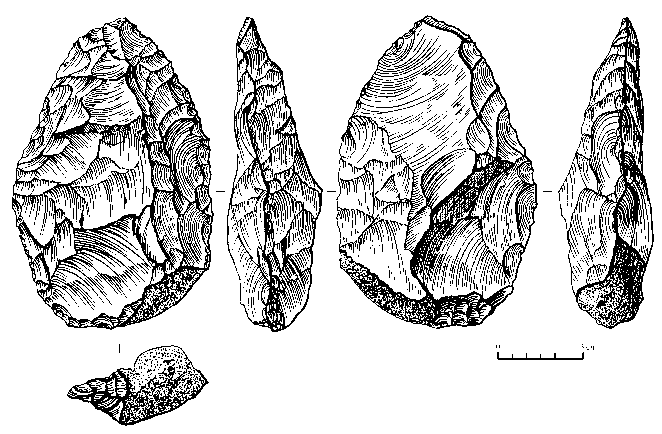

Выявленные, преимущественно, однотипные среднепалеолитические технокомплексы приурочены к породам слоев 6а, 6б, 6в/1, 6в/2. Как и на других участках пещеры, состав индустрий сохраняет свою направленность. Для них характерно небольшое количество ядрищ и значительные объемы орудий, превышающие 10–20% от количества инвентаря. Для большинства сколов характерно смещение корпуса заготовки от оси снятия, что в сочетании с лицевой огранкой свидетельствует о преобладании приемов радиального расщепления. Типологической основой набора орудий являются скребла и орудия типа déjeté. Сре д и скребел большинство одинарных боковых и поперечных форм, меньше двойных параллельных и конвергентных орудий, единичны скребла с ретушью с брюшка и противолежащей отделкой. Выделяются скребла-ножи с естественными и искусственными обушками либо противолежащими рабочим ретушированным кромкам, либо примыкающими к ним под углом. Орудия типа déjeté самых разнообразных двойных и тройных комбинаций. Немногочисленные группы артефактов образуют зубчатые изделия, ретушированные анкоши, остроконечники, бифасы - обушковые формы с косым утолщенным краем. Наиболее примечательной находкой является плоско-выпуклый бифас овальных очертаний из слоя 6б, вероятно выполненный на массивном сколе или расщепленной гальки (рис. 1). Для изделия характерно наличие

Рис. 1. Образец бифаса из слоя 6Б.

массивного снования – пятки, заполненного остатками галечного сырья и противолежащая уплощенная активная кромка, образованная конвергенцией парольных краев.

Новые археологические материалы из Чагырской пещеры, в совокупности с ранее полученными, имеют единственный на Алтае аналог в индустриях пещеры Окладникова [Деревянко, Маркин, 1992]. Эти индустрии, отличные от других технокомплексов региона, развивающиеся в сторону мустьерских черт, очевидно, образуют особую индустриальную линию развития, внося существенный вклад в вариабельность среднего палеолита части Алтае-Саянской горной страны [Деревянко, 2009].