Часовня Рождества Христова Лявозерского саамского погоста

Автор: Шахнович М.М., Коливатов Е.Б.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Статья посвящена уникальному объекту - часовне Лявозерского погоста на озере Чесынъявр, обнаруженной в Ловозерской тундре. Памятники православной культуры саам Мурманской области редко изучались специалистами. Цель исследования - ввести в научный оборот информацию о существующих документах по истории часовни, результатах экспедиционных работ по ее обследованию; продолжить дискуссию о времени строительства и этапах истории.

Русская лапландия, ловозерская тундра, семиостровский погост, православная часовня, саамы

Короткий адрес: https://sciup.org/147245802

IDR: 147245802 | УДК: 008:726.81:2-522 | DOI: 10.15507/2076-2577.016.2024.03.361-372

Текст научной статьи Часовня Рождества Христова Лявозерского саамского погоста

Научное исследование культовых мест аборигенов Восточной Лапландии ограничивалось преимущественно сакральными языческими объектами [1]. Данный «исследовательский перекос» можно объяснить сформировавшимся в XIX в. стереотипом о том, что духовная культура саам вплоть до 1950-х гг. опиралась преимущественно на древние дохристианские верования с «поверхностным налетом» воцерковления. Так, финляндский этнограф М. А. Кастрен в 1858 г. пишет о низкой, по сравнению с финнами, степени религиозности саам и их всеобъемлющем суеверии [2]. Для объективной оценки мировоззрения русских саамов нужен углубленный анализ различных аспектов проблематики с привлечением этнографических и исторических материалов.

Круг памятников, связанных с православной культурой саам, не ограничивается только поздними семейными и общинными могильниками около погостов. В него можно включить также часовни (погостные, тоневые, памятные), могилы местночтимых подвижников, памятные и поклонные кресты. В настоящее время почти все они находятся в археологизированном состоянии с разной степенью сохранности. К сожалению, перечисленные объекты редко привлекали внимание специалистов и натурно изучались эпизодично1.

Обзор литературы

Саами (лопари) – коренной этнос арктической части Северной Европы. Российские этнографы стали изучать его недавно, не ранее первой половины XIX в. [5]. Число известных и обследованных памятников этого народа Русской Лапландии не велико, поэтому важна каждая новая находка, связанная с его историей.

Часовням Русского Севера и Карелии, их специфике в контексте политики го- сударства по отношению к православным общинам на периферии Российской империи посвящен ряд работ авторов начала XXI в. [6–8]. Часовни Русской Лапландии, находящиеся в саамских погостах, ранее не изучались.

Материалы и методы

В данной статье мы хотим подробнее остановиться на уникальном православном памятнике в Ловозерской тундре – часовне Лявозерского погоста на озере Чесынъявр2. Предварительные итоги ее изучения ранее уже были представлены авторами [9]. В данной статье вводятся в научный оборот новые документальные источники и результаты четырех экспедиций, проведенных энтузиастами-краеведами в начале ХХI в., продолжается дискуссия о его датировании и этапах истории. Впервые рассматриваются материалы XIX в. из фонда И-17 «Благочиние Мурманского округа Олонецкой епархии» Государственного архива Мурманской области и фонда И-29 «Архангельская духовная консистория» Государственного архива Архангельской области. В качестве основных методов работы выступили историко-описательный и сравнительный.

Результаты исследования и их обсуждение

Часовня в православной традиции – это безалтарное культовое здание, предназначенное для индивидуального или коллективного богослужения без проведения литургии. Они строились преимущественно по личной инициативе мирян (обетные, поминальные), но обязательно с разрешения правящего епископа, в сакральных и общественно значимых местах, требующих усиленной молитвы: над источниками и захоронениями праведников, при кладбищах и дорогах и т. п.3 В часовнях могли проводиться важные христианские обряды (крещение, отпевание, как исключение – венчание). Они относятся к малым формам православной архитектуры и чаще всего представляют собой строения небольших размеров и простой «клетской» конструкции. При крупных деревнях на Русском Севере нередко возводились большие многоуровневые и разноширокие, изыскано декорированные многокамерные деревянные часовенные здания [10].

Правильность совершения богослужений и характер осуществляемых в них обрядов часто не контролировались приходскими священниками. Например, в русских и карельских приходах Европейского Севера в часовнях хранили вотивные приношения, вплоть до конца XIX в. в деревенские праздники около них нередко проводили общественные действа с явным языческим смыслом (календарные жертвоприношения): убивали, готовили и съедали жертвенное животное, варили пиво и т. п. [11].

С началом жесткого противодействия государства старообрядческому движению (последняя треть XVII в.) отношение властей к часовням резко меняется с лояльного на запретительное. В 1679 г. царским указом запрещается их возведение без разрешения церковных иерархов. В первой трети XVIII в. вышло несколько царских и синодальных ограничительных указов о часовнях: о воспрещении их строительства в Санкт-Петербурге (25 ноября 1707 г.), о разборе всех существующих часовен и запрещении постройки новых (28 марта 1722 г.), запрещении строительства новых и подновления ветхих (10 июня 1734 г.)4. Епископы понимали все негативные последствия жестких мероприятий для религиозных устоев православных сельских общин и пытались донести это до Синода.

В 1853 г. стало допускаться строительство часовен «с тем, чтобы в сих последних православные причты по временам отправляли славословия», а в 1865 г. архиереи получили право самостоятельно санкционировать их постройку. В 1883 г. старообрядцам разрешили подновлять принадлежавшие им старые молитвенные здания и часовни. На окраинах Российской империи официальные запретительные постановления относительно часовен редко соблюдались и в целом были малоэффективны [6; 7].

Часовни Русской Лапландии. Начало распространения христианства на территории Кольского Севера следует связать с проникновением первых промысловых коллективов мурман и корел в северное Беломорье и на побережье Баренцева моря в XI–XIII вв. Миссионерская деятельность среди местного населения (лопь, терфинны, квены) стала проводиться по инициативе новгородского архиепископа Геннадия в конце XV в. и продолжалась новгородским митрополитом Макарием в первой трети XVI в. Однако только во второй половине XVII в. жители саамских погостов стали более активно втягиваться в общую церковную жизнь края [12].

В ситуации значительной удаленности большинства поселений на Севере от малочисленных церквей можно предположить, что часовни как простейшая форма церковного строительства изначально существовали в местах расселения православного народа. Однако первое документальное сообщение о возведениии часовни (над могилой прп. Трифона) относится ко второй половине XVI в. [13]. В Русской Лапландии и Бело-морье часовни ставились чаще всего коллективами промысловиков на многолетних морских тонях, по обету, односельчанами над могилами праведников и найденных утонувших, в староверческих поселениях [14; 15].

В лопарских погостах Кольского уезда (Воронежский, Семиостровский, Лово-зерский, Масельский, Екостровский, Ба-бенский, Нотозерский, Соельский) первые восемь часовен были построены зимой 1681–1682 гг. во время миссионерской поездки кольского священника Алексея Симонова [15]. В конце XIX в. в шести саамских приходах, в зимних погостах, стояли десять часовен простой «клетской» конструкции, возведенных местными общинами: в Ното-зерском приходе – две, Ловозерском – три, Понойском – две, Пазрецком, Кильдинском и Понойском – по одной. Небольшие бревенчатые здания имели скромное внутреннее убранство. Священники проводили в них богослужение один-два раза в год5. Существовала практика, когда при перемещении поселения на новое место, что происходило в среднем раз в 40–50 лет, часовни разбирались и перевозились вместе с другими постройками.

В центральной части Кольского полуострова, в Ловозерской тундре, до наших дней сохранилось здание часовни Лявозер-ского православного погоста. Ее находка в начале XXI в. стала значимым событием в изучении истории Православия Русской Арктики [9].

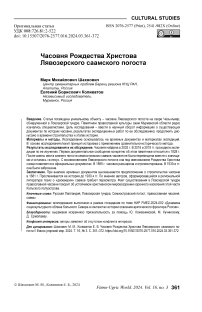

История изучения часовни. Впервые целенаправленными поисками часовни в 1985 г. занялся А. Б. Комаров, выбрав для поиска район верховьев реки Харловка. В 2002 г. И. В. Вдовин дважды осуществил экспедиционные выезды к предположительному месту нахождения Рождественской часовни. Только вторая поездка, организованная в мае, принесла положительный результат. Часовню обнаружили в густом березняке на восточном берегу небольшого озера Чесыньявр, в 47 км к северо-востоку от п. Ловозеро6 (рис. 1). В 2002 г. была про- ведена ее фотофиксация (купол и крыша здания еще сохранялись) (рис. 2, 3), описаны уцелевшие церковные предметы и надписи ХХ в. на бревнах стен. Первично собранная информация приобрела особую ценность после обрушения часовенной крыши [9]. Экспедиционные работы 2002 г. вызвали общественный интерес, способствовавший активизации изучения этой православной святыни. В последующие годы продолжались изыскания по сбору документальных материалов по истории часовни.

Рис. 1 . Местонахождение часовни Рождества Христова на озере Чесынъявр

Fig. 1 . Location of the Chapel of the Nativity of Christ on Lake Chesynyavr

Источник:

Source:

В 2016 и 2019 гг. в кратких экспедициях И. В. Вдовина к часовне принимал участие иеромонах Никодим (Коливатов). С его помощью были атрибутированы самодельные богослужебные предметы, предварительно датируемые началом ХХ в.: деревянный аналой из реек, подсвечник – лист железа (43 × 23 см) с семнадцатью приваренными втулками для установки свечей, деревянное основание небольшой иконы. В 2016 г. под полом в центре часовни были обнаружены пять камней, которые, скорее всего, можно рассматривать как «закладные». Это позволяет предположить, что в этом месте устраивался престол, и в редкие приезды священников служилась Божественная Литургия [9]. Кроме того, в 2019 г. архитектором-реставратором О. В. Бересневым произведены натурные обмеры здания, с составлением чертежей и детальным описанием его конструкционных особенностей.

Рис. 2. Часовня на озере Чесынъявр. Вид с северо-запада

Fig. 2. The Chapel on Lake Chesynyavr. View from the northwest

Источник: автор изображения И. В. Вдовин, 2002.

Source: Photo by I. V. Vdovin, 2002 .

Рис. 3 . Часовня на озере Чесынъявр.

Вид с юго-запада

Fig. 3. The Chapel on Lake Chesynyavr.

View from the southwest

Источник: автор изображения И. В. Вдовин, 2002.

Source: Photo by I. V. Vdovin, 2002 .

История часовни. Первое письменное сообщение о нашем памятнике относится к 1828 г. В клировых ведомостях Кольского благочиния священник Воскресенского собора города Колы Иоанн Дьяконов сообщает: «От Понойского прихода по зимнему тракту в 500 верстах при Семиостровском погосте часовня во имя Рождества Иисус Христова, маленькая. А от города Колы в 200 верстах. По фундаменту, стенами и крышей еще прочна. Жители при часовне из собираемых кошельковых доходов по части иногда доставляют в местную церковь. Построена при заведенных частными людьми рыбных промыслах»7.

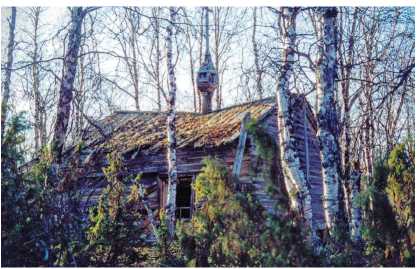

Он же упоминает часовню и в 1834 г.: «Семиостровской же называемой Лявозерской, при коем часовня во имя Рождества Христо-ва»8(рис. 4). К 1840 г. относится первое описание ее размеров и внутреннего убранства: «Часовня сия от города Колы отстоит в 295 верстах, местоположением имеет лес. От зимнего Лявозерского погоста в 1,5 версте. Длина часовни 5,5 аршина, а широта 5,5 аршина же, а высота 2,5 аршина. Одно окно. Из икон: 1. Рождество Христово, 2. Неопалимая Купина, 3. Благовещенье Пресвятой Богоро-

Рис. 4. Местонахождение часовни Рождества Христова на озере Чесынъявр Военно-дорожная карта Европейской России, 1888

Fig. 4. Location of the Chapel of the Nativity of Christ on Lake Chesynyavr.

Military road map of European Russia, 1888

Источник: marksa/.

Source:

дицы в киоте за стеклом, 4. Григорий Богослов, 5. Иоанн Златоуст. Часовня строением не прочна и неприлична. Утварью скудна. Больше ничего при ней не находится»9.

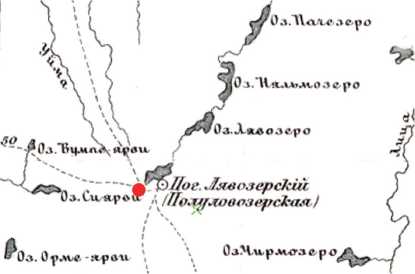

Таким образом, часовня в первой половине ХIX в. имела внешние размеры в плане примерно 4 × 4 м, высота 1,8 м. Это совпадает с обмерами основного объема в 2019 г.: 4,2 × 4 м, высота по крышу 2 м, с крышей – 3–3,1 м, с куполом и крестом – около 4,1–4,2 м. (рис. 5).

Рис. 5. Часовня на озере Чесынъявр. Чертеж

Fig. 5. The Chapel on Lake Chesynyavr. Drawing

Источник: автор чертежа О. В. Береснев, 2019. Source: The drawing by O. V. Beresnev, 2019.

Неслучайный состав пребывавших в часовне икон важен для понимания ее посвящения и особенностей богослужения. Первая икона Рождества Христова связана с наименованием часовни. Вторая – Неопалимая Купина – особая «икона-оберег», спасавшая от огня деревянное, на долгое время остававшееся без внимания, здание. Третья икона Благовещение Пресвятой Богородицы, вероятно, относится к приходскому храму, к которому часовня была тогда приписана (к Благовещенской церкви в городе Кола), или к большому церковному празднику, после которого саамы уходили к морю. Именно эта икона находилась в застекленном киоте, что указывает на ее дарственный характер [9].

При описании внутреннего убранства маленькой лопарской часовни упоминаются образа вселенских учителей и святителей

Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они, скорее всего, были небесными патронами устроителей или возобновителей часовни. Впрочем, эти иконы могли быть перенесены из другого храма как списанные «за ветхостью».

Семиостровские саамы долгое время не объединялись в самостоятельный приход, поэтому удаленная часовня несколько раз меняла свою административную принадлежность. Изначально она входила в состав Понойского прихода, затем поочередно Кольского и Ловозерского. В начале XIX в. часовня территориально относилась к Семиостровскому лопарскому погосту. В этот период на озере Лявозеро, что находится в 4 км к северу от озера Чесынъявр, семиостровские саамы основали отдельное поселение – выселок. Часовня использовалась зимой, когда они занимались здесь рыбным промыслом. Косвенно это подтверждается ее посвящением Рождеству Христову, которое праздновалось 25 декабря по старому стилю [9]. Богослужения проводились от случая к случаю и только к концу XIX в. установилось регулярное требоисправление.

К середине XIX в. часовня оказывается не в границах жилого участка, а «в лесу», потому что границы лопских погостов были неустойчивыми, а сами поселения за свою историю неоднократно меняли свое месторасположение.

В архивных источниках часто упоминается о бедности Рождественской часовни и скромности ее убранства. В 1831 г. священник села Поной Дамиан Андрианов сообщает, что от часовни «прибыли в церковный кошелек никакой не получается, содержание же имеет скудное от подаяния в кошелек». «Кошелькового сбора от сей часовни поступило 1 руб., а свечного не поступило» – докладывает епархиальному руководству в 1853 г. кольский священник Алексей Алексеевский10.

Низкие доходы от продажи свечей сохранялись и в конце XIX в. В одном из отчетов за 1896 г. мы находим: «Лявозерская часовня во имя Рождества Христова находится близ Лявозерского погоста в 5-ти верстах, а от

Ловозерского погоста в 70 верстах. <…> В ней кроме нескольких икон, ни ризницы, ни богослужебных книг не имеется. Служба совершается 25 декабря ежегодно. Свеч в годичное время продается 9 ф. на сумму 13 р. 50 к. Кружечного сбора в отчетном году было 1 руб. Разных пожертвований поступило 10 руб. Приходно-расходная книга есть, выдана из Арх. Дух. Консистории в 1889 г. за № 8, значится по ней денег к будущему 1897 г. 65 руб. 84 коп. <…> Кроме 25 декабря, служба совершается на первой неделе Великого поста»11.

В конце XIX в. Рождественская часовня была расширена. Настоятель Ловозерско-го прихода священник Николай Шмаков 28 декабря 1894 г. обратился к благочинному с просьбой разрешить пристроить к ней сени. Лес был готов пожертвовать зажиточный оленевод Фома Николаевич Мелентиев12, родившийся в Ляво-зерском погосте и бывший смотрителем часовни13. К началу января 1896 г. работы были завершены14. Сени с двускатным покрытием были ниже основного строения (высота пристройки составляла около 140 см, а с крышей – 240 см) и вытянуты (250 × 290 см). Внешняя входная стена со временем значительно «разъехалась». После ремонта часовня была обшита тёсом и покрашена «белилами»15. На крыльце висели два небольших колокола16. Вероятно, к этому времени относится и купол, простоявший более ста лет до начала XXI в. По описям начала ХХ в. часовенное убранство оставалось скромным. Утварь помещалась в два небольших ящика, где хранилась до приезда священника [9].

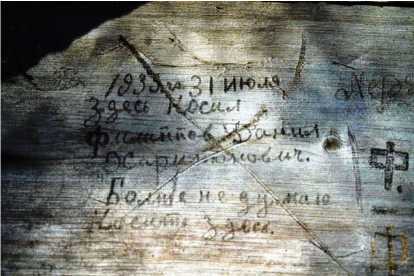

С начала ХХ в. Лявозерский погост постепенно пустеет, в 1926 г. в нем насчитывается всего восемь жителей. В начале 1930-х гг. он исчезает из списков населенных пунктов17. На часовенных стенах появляются надписи, сделанные редкими охотниками и оленеводами, например: «1933 года 31 июня здесь косил Филиппов Даниил Харитонович. Больше не думаю косить здесь» (рис. 6). Подобную практику оставления надписей на стенах можно наблюдать и сегодня в промысловых избушках.

Рис. 6. Часовня на озере Чесынъявр.

Надпись на стене

Fig. 6. The Chapel on Lake Chesynyavr.

The inscription on the wall

Источник: автор изображения И. В. Вдовин, 2016.

Source: Photo by I. V. Vdovin, 2016 .

В контексте истории часовни интересно вырезанное на стене сеней клеймо (рис. 7). Тамга, которую можно увидеть на замененном бревне, указывает на относительно позднее время его происхождения. В списке саамских клейм А. Я. Комшилова 1927 г. оно отсутствует18. По сообщению местных жителей, этот знак принадлежит семье Шаршиных [9]. Возможно, они участвовали в ремонтных работах конца XIX в.19

Время строительства часовни. Относительно времени возведения часовни на

Рис. 7. Часовня на озере Чесынъявр. Тамга

Fig. 7. The Chapel on Lake Chesynyavr. Tamga

Источник: автор изображения И. В. Вдовин, 2016. Source: Photo by I. V. Vdovin, 2016 .

озере Часыньявр есть два предположения. Первое – она срублена в конце XVIII в. саамами семиостровского погоста, вероятно, мужчинами семьи Шаршиных. В этот период возникает Лявозерский выселок, со временем увеличившийся до отдельного погоста. По второй гипотезе, опирающейся на документ 1682 г., – «Кольского острога соборного священника Алексея Симонова тетради с отчетом о поездке его по государеву указу по Лопским погостам для уничтожения у лопарей язычества и возсоединения их к православной церкви» [14] – часовня построена на сто лет ранее.

По заданию царя Феодора Алексеевича кольский священник Алексий Симонов предпринял продолжительную поездку по лопарским погостам, в ходе которой опрашивал саамов об их вероисповедании, крестил некрещеных, разъяснял им основы православия. В ряде поселений по его указанию лопари ставили часовни, которые имели «зимние» посвящения, так как инспекционная поездка проходила в период с ноябрь по январь [9].

В сохранившемся отчете священника отмечается, что в Воронеском погосте «свои богомерския жертвища оне лопари разорили», «а для молитвы и для чести и поклонения святых икон поставили оне лопари часовню во имя Рождества Иисусе Христова» [15, с. 107]. Из текста понятно, что события происходят в поселении на реке Воронья, а не у семиостровских саамов, о которых рассказывается далее.

В Семиостровском зимнем погосте после разрушения языческого святилища была поставлена часовня «во имя Пресвятыя Богородицы честнаго ея собора» [15, с. 107]. Этот праздник отмечается в первый день после Рождества Христова и является главным торжеством периода попразднества. По церковным правилам часовня в Семиостровском погосте имеет то же посвящение, что и в Воронинском, и праздничные иконы у них будут одинаковыми. В этой ситуации становится понятна и замена в последующем наименования часовни. Посвящение Собору Пресвятой Богородицы отразилось в официальных документах, а местные саамы определяли его по основной иконе Рождества Христова [5].

Семиостровский погост, в начале XVII в. называвшийся Норенским, в писцовой книге Алая Михалкова локализован на Лявозе-ре: «Погост Норенской стоит на леве озере» [17, с. 448]. Возможно, Алексей Симонов в своем отчете упоминал именно часовню на озере Чесыньявр, находящемся в 4 км к югу от Лявозеро.

Уместно отметить, что гидроним «Чесы-ньявр», переводящийся с саамского языка как «Часовенное озеро» или «Озеро у часовни», указывает на древность часовни [5].

Упоминания о часовне в источниках XVIII в. пока не обнаружены. Возможно, архивные документы этого периода еще не стали объектом должного внимания специалистов. Кроме того, нужно учесть, что архив консистории Архангельской и Холмогорской епархии был уничтожен пожаром летом 1793 г., а документы Кольского благочиния сгорели вместе с Воскресенским собором при нападении англичан на город Кола в 1854 г. [18].

Заключение

Подведем предварительные итоги данного исследования истории Чесынъяврской часовни. По нашему мнению, возможной датой ее строительства следует считать 1681 г. Сначала она была посвящена Собору Пресвятой Богородицы, но жители погоста воспринимали ее как Христо-Рождественскую.

После перемещения семиостровского зимнего погоста на южный берег Ляво-зеро часовня оказывается удаленной от поселения и частично теряет свою роль религиозного центра округи. С возникновением Лявозерского погоста она как Рождественская снова появляется в официальных документах, и в ней вновь осуществляется требоисправление. В 1895 г. здание часовни было перестроено – возведен новый купол, пристроены сени, поменяны бревна стен и настил крыши. После административного закрытия поселения в Лявозеро в 1930-е гг. она была заброшена, но изредка посещалась [9].

В настоящее время здание часовни после разрушения крыши разобрано и перевезено на хранение в Ловозеро. Остается надежда, что и с вероятными лакунами реликвия будет возвращена на историческое место Лявозерского погоста. Более точное понимание вопроса, в какой период была возведена часовня, произойдет только после осуществления профессиональных археологических исследований по изучению остатков саамского погоста и непосредственно места часовни на озере Чесынъявр. Для ответа на вопрос, что сохранилось от первоначальной постройки в дошедшем до нас часовенном здании, необходимо его комплексное изучение.

По нашему мнению, сформировавшийся в региональной литературе устойчивый тезис о «двоеверии» саамов и преобладающем в нем языческом начале требуется пересмотреть с привлечением письменных и археологических источников Нового и Новейшего времени. Факт многолетнего существования в Ловозерской тундре православной часовни свидетельствует об устойчивом христианском мировоззрении коренного населения этой части Кольского полуострова.

Список литературы Часовня Рождества Христова Лявозерского саамского погоста

- Шахнович М. М., Кулькова М. А. Опыт идентификации саамских сакральных объектов Русской Лапландии: «Братья» полуострова Средний Мурманского побережья Баренцева моря // Труды Кольского научного центра. 2020. № 6-19. Т. 11. С. 163-179. EDN: JMFRQC

- Кастрен М. А. Этнографические замечания и наблюдения Кастрена о лопарях, карелах, самоедах и остяках, извлеченные из его путевых воспоминаний 1838-1844 гг. // Этнографический сборник ИРГО. СПб., 1858. 320 с.

- Гохман И. И., Лукьянченко Т. В., Xартано-вич В. И. О погребальном обряде и краниологии лопарей // Полевые исследования Института этнографии. М.: Наука, 1978. С. 51-67. EDN: UIBGNV

- Гуцол Н. Н. Современное состояние памятников культуры восточных саамов в Кольском районе Мурманской области // Природопользование в Евро-Арктическом регионе: опыт XX века и перспективы. Апатиты: Изд-во. КНЦ РАН, 2004. С. 441-458. EDN: UYWXNR

- Xартанович М. Ф., Xартанович М. В. Лапландские (саамские) коллекции в Кунсткамере Императорской академии наук XVIII в. // Ежегодник финно-угорских исследований. 2022. № 3. Т. 16. С. 511-518. https://doi.org/10.35634/2224-9443-2022-16-3-511-518

- Иванова А. И. Северные часовни в церковно-правовом пространстве России во второй половине XVII - начале ХХ в. // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера. Архангельск: Поморский университет, 2008. С. 486-497.

- Пулькин М. В. Православный приход и власть в середине XVIII - начале XIX века (по материалам Олонецкой епархии). Петрозаводск: КНЦ РАН, 2009. 422 с. URL: http://resources. krc.karelia.ru/krc/doc/publ2010/Prihod.pdf (дата обращения: 17.01.2024).

- Пермиловская А. Б. Часовня в традиционной культуре Русского Севера // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 4. Т. I. С. 248-254. URL: https://clck.ru/3Cqxqf (дата обращения: 20.01.2024).

- Коливатов И. Н., Шахнович М. М. К истории саамской часовни на озере Часынъявр // Православие и наука в Арктике. Апатиты: КНЦ РАН. 2023. С. 45-53. EDN: IPVBOB

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии. Л.: Стройиздат, 1972. 120 с. URL: https:// www.booksite.ru/fulltext/dereyjann/text.pdf (дата обращения: 28.01.2024).

- Конкка А. П. Жертвоприношения животных на летних календарных праздниках карел (материалы к описанию обряда) // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 77-95. EDN: TQZUZT

- Никонов С. А. О начале христианизации саамов Кольского полуострова во второй четверти XVI в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 3 (77). С. 60-69. EDN: AXVOYT

- Описи церковного имущества Кольского Пе-ченгского монастыря и Воскресенского собора города Колы XVIII - середины XIX веков / сост. и авт. статей Д. А. Ермолаев, С. А. Никонов. Мурманск, 2013. 430 с. URL: https://www. murmanarchiv.ru/images/stories/opis-18_02.pdf (дата обращения: 23.01.2024).

- Старицын А. Н. Староверческое движение в Поморье во второй половине XVII - первой трети XVIII в. (Опыт изучения и локализации поселений староверов): моногр. СПб.: Петроглиф, 2023. 500 с.

- Кучинский М. Г. Миссия Алексея Симонова // Этнографическое обозрение. 1998. № 6. С. 104-111. URL: https://eo.iea.ras.ru/issue/12930/ (дата обращения: 23.01.2024).

- Кучинский М. Г. Саами Кольского уезда в XVI-XVIII вв. Модель социальной структуры. Каутокейно: Саамская высшая школа. 2008. 308 с. URL: https://clck.ru/3Cr6tA (дата обращения: 18.01.2024).

- Харузин Н. Н. Русские лопари (очерки прошлого и современного быта) // Известия императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. Х. М.: Товарищество скоропечатни А. Левенсон. 1890. 472 с.

- Кожевникова Ю. Н. Документы по истории приходов Кольского Севера в фонде Кем-ского духовного правления Национального архива Республики Карелии // Труды Кольского научного центра РАН. Гуманитарные исследования. 2022. Вып. 22. № 2. С. 109-119. URL: https://doi.org/10.37614/2307-5252.2022.2.13.22.008