Частота эмбриональных потерь у коров мясных пород и способы ее снижения

Автор: Байтлесов Е.У., Канатбаев С.Г., Насибов Ф.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биотехнологии воспроизводства

Статья в выпуске: 4 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

На коровах мясных пород (казахская белоголовая, лимузинская и герефордская) оценили влияние ряда факторов, обусловливающих эмбриональную смертность. Выявлено, что частота эмбриональных потерь зависит от сезона года, срока осеменения после отела и не связана с породной принадлежностью животных. Показана возможность снижать эмбриональные потери введением прогестерона, хориогонина и гонадолиберина.

Крупный рогатый скот, мясные породы, репродуктивная физиология, искусственное осеменение, биотехнологии воспроизводства, эмбриональная смертность, нормализация гормонального профиля, прогестерон, хориогонический гонадотропин человека, гонадолиберин, сурфагон

Короткий адрес: https://sciup.org/142133197

IDR: 142133197 | УДК: 636.2:57.017.642

Текст научной статьи Частота эмбриональных потерь у коров мясных пород и способы ее снижения

Рентабельность мясного скотоводства напрямую зависит от поддержания оптимальной численности поголовья стада, так как главную доходную часть отрасли составляет продажа племенного молодняка, определяя исключительное значение экономически обоснованной эффективности воспроизводства. Однако в настоящее время этот показатель имеет неуклонную тенденцию к снижению, несмотря на бесспорные достижения в области репродуктивной физиологии (1). Основной причиной низкого репродуктивного статуса стада, приводящего к экономическим издержкам, считают эмбриональную смертность. В мясном скотоводстве США потерю стельности в результате эмбриональной смертности оценивают ущербом, эквивалентным 640 USD (2). Известно, что искусственное осеменение может негативно влиять на репродуктивную активность животных, однако при методически правильном выполнении процедуры такое влияние не столь существенно. Поэтому для реализации программ по воспроизводству основное внимание должно быть сфокусировано на увеличении плодотворности осеменений за счет минимизации эмбриональных потерь (3).

В молочном и мясном скотоводстве при существующих методах осеменения норма оплодотворяемости яйцеклеток в целом составляет 95 %, варьируя от 60 до 100 % (1, 4, 5). В мясном скотоводстве у коров, содержащихся с телятами на подсосе, оплодотворяемость яйцеклеток достигает в среднем 75 %, у нелактирующих коров — 98,6 % (пределы колебания для обеих категорий — от 60 до 100 %). У телок мясных пород средний показатель оплодотворяемости яйцеклеток равняется 88 % (или от 75 до 100 %). При таких значениях лишь 40-50 % плодотворно осемененных после однократного осеменения телок и коров приносят телят. С учетом этого показатель стельности 50-60 %, зафиксированный через 3 мес после однократного осеменения, следует считать нормальным (6).

Чаще всего (20-24 % случаев) стельность прерывается вследствие ранней эмбриональной смертности (в течение 15 сут после осеменения до наступления наивысшей циторецепторной чувствительности желтого тела беременности). Реже (3-8 % случаев) отмечается поздняя эмбриональная смертность (15-42 сут беременности, соответствующие наивысшей циторецепторной активности желтого тела). После 42 сут эмбриогенеза наступает фетальный период развития, длящийся до рождения, который характеризуется наименьшими потерями стельности (3-4 %); частота преждевременных родов также невелика и составляет в среднем 1-2 % (3).

Эмбриональная смертность обусловлена многими внешними и внутренними причинами, которые можно подразделить на две группы. К первой относят факторы, вызывающие нарушение роста и созревания ооцитов с морфофункциональными изменениями зрелых ооцитов на ультраструктурном уровне, что после оплодотворения неизбежно приводит к утрате жизнеспособности зародыша (6, 7). Доля эмбриональных потерь при этом может составлять 20,5-50 % от их общего числа. В настоящее время практических рекомендаций и методов профилактики эмбриональных потерь, обусловленных нарушением оогенеза, не разработано.

Вторая группа — факторы, вызывающие нарушение эндокринного взаимодействия между материнским организмом и зародышем, что приводит к изменениям жизнеспособности зародыша и/или морфофункциональным отклонениям в репродуктивной системе самки (5, 8, 9). На практике этот негативный эффект в определенной степени можно компенсировать соответствующими биотехническими мероприятиями.

Как показывают расчеты, на современном уровне развития биотехнологии воспроизводства реально добиваться снижения эмбриональных потерь на 20-50 %. Например, известно, что для оплодотворения и последующего нормального эмбриогенеза необходима оптимальная гистотрофная среда, обеспечивающая связь эмбриона с эпителиальными клетками эндометрия. При этом своевременное начало выделения прогестерона и оптимальное постовуляционное повышение его содержания играют важнейшую роль, что доказывает положительная корреляция между количеством прогестерона на 4-е сут после осеменения и интерферона τ на 16-е (10, 11). Поскольку прогестерон важен для стимуляции продукции специфических эндометриальных белков и факторов роста (3), его дополнительное введение в течение 4 сут после искусственного осеменения потенцирует морфологическое развитие и биосинтетическую активность у эмбриона до 14-х сут эмбриогенеза. В частности, было показано, что при гестагенизации, проведенной перед 6-ми сут после осеменения лактирующих мясных коров, повышается процент сохранения стельности (10).

В этих исследованиях испытывали ряд прогестагенных препаратов: Repositol, Progesterone releasing intravaginal devices (PRID) — интравагинальное средство, высвобождающее прогестерон, controlled internal drug release devices (CIDR) — контролируемое внутреннее средство, высвобождающее медикаментозный препарат, Synchro-Mate B. Авторы утверждают, что обработки прогестероном улучшали результативность осеменений в стадах с низкой плодотворностью осеменений: в вариантах с CIDR на 6-12-е сут после осеменения показатель стельности достигал 79 % против 56 % в контроле (10, 12, 13).

Теоретически применение препаратов, которые блокируют или замедляют регрессию желтого тела, препятствуя инкреции PgF2 α , будет способствовать поддержанию требуемой гистотрофности в течение всего периода раннего эмбриогенеза. Иными словами, введение препаратов хориогонического гонадотропина человека (HCG) или гонадолиберина (Gn-Rh) является альтернативой введению прогестерона (13-15).

В задачу нашей работы входило изучение влияния различных факторов (сезон, сроки осеменения, породная принадлежность) на частоту эмбриональных потерь у коров мясных пород, определение эффективности инъекций прогестерона как способа нормализации гормонального профиля при снижении функциональной активности желтого тела, а также проведение сравнительной оценки дей- ствия прогестерона, гонадолиберина, его синтетического аналога сурфагона и хориогонина на результативность осеменений.

Методика. Исследования проводили в ОПХ «Фрунзенский» (Западно-Казахстанская обл.), агрофирме «Раевское» и на Уральской сельскохозяйственной опытной станции (Республика Башкортостан) на здоровых коровах пород казахская белоголовая, лимузинская и герефордская в возрасте 4-5 лет. Условия содержания и кормления животных соответствовали принятым зоотехническим нормативам.

Сроки эмбриональной гибели определяли по разнице между интервалом от момента осеменения до проявления охоты и продолжительностью полового цикла в сутках (3, 16). Кроме того, у всех коров учитывали результативность первого осеменения, индекс осеменения и продолжительность сервис-периода. При определении динамики показателей эмбриональных потерь у коров разных пород использовали данные зооветеринарного учета.

Оценку эффективности инъекций прогестерона (опыт 1) проводили на коровах породы казахская белоголовая (четыре группы по 10 гол. в каждой). I группа — контроль (без инъекции); в опыте животным вводили внутримышечно: во II группе — эстрофан (500 мкг) для стимуляции лютеолиза; в III группе — прогестерон (1 % — 10,0 мл) в дополнение к естественно выделяемому желтым телом прогестерону для усиления гормонального фона; в IV группе — эстрофан (500 мкг) для лизиса желтого тела и прогестерон (1 % — 10,0 мл) за 3 сут до инъекции эстрофана с целью компенсации предполагаемого недостатка прогестерона вследствие индуцированного эстрофа-ном лизиса желтого тела. Функциональное состояние репродуктивной системы коров на начало опыта соответствовало 10-12-м сут полового цикла; в одном из яичников имелось хорошо выраженное желтое тело. У всех животных 6-кратно (с интервалом 24 ч) брали кровь на анализ для оценки динамики изменения концентрации прогестерона.

Оптимальный срок введения прогестерона после осеменений определяли с учетом того, что из яйцевода в матку морула проникает на 5-7-е сут. Далее благодаря механизму материнского распознавания начала стельности происходит функциональная трансформация состояния желтого тела цикла в состояние желтого тела беременности и имплантация зародыша. Этот этап является критическим, и нарушение прогестагенной поддержки эмбриогенеза приводит к гибели эмбриона (17).

В опыте 2 сравнили действие прогестерона, хорионического гонадотропина (HCG) и сурфагона (синтетический аналог гонадоли-берина) в качестве средств, профилактирующих эмбриональную смертность и, как следствие, повышающих результативность осеменения. Коровы породы казахская белоголовая (одна контрольная и четыре опытные группы) находились в состоянии лютеальной фазы полового цикла. В контрольной и трех опытных группах охоту индуцировали гонадотропином сыворотки жеребой кобылы (ГСЖК) с эстро-фаном на фоне предварительной гестагенизации. Во всех группах накануне осеменения стимулировали овуляцию инъекцией сурфагона. Во II, III и IV группах на 7-10-е сут после осеменения вводили соответственно сурфагон, HCG и прогестерон в дозах согласно общепринятым рекомендациям. Контролем служили интактные животные I группы.

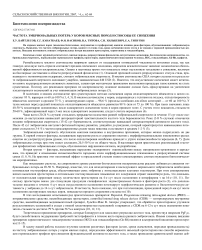

Результаты. При определении динамики эмбриональных потерь на начальных этапах стельности для каждой породы проанализировали показатели плодотворности 100 однократных осеменений. Общая плодотворность осеменений достигала 52 %. Основные эмбриональные потери приходились на 10-е и 20-е сут после осеменения. С 20-х по 50-е сут стельности частота эмбриональных потерь снижалась до 10 % (рис. 1). Через 30-40 сут после оплодотворения (на стадии развития плаценты и закладки органов) этот показатель уменьшался с 10 до 2-5 %. Иными словами, во всех породных группах гибель эмбрионов происходила в основном на 10-30-е сут после оплодотворения. Для первотелок и коров 5-7-й лактации эмбриональные потери, как оказалось, наименее характерны. В средних возрастных группах они были выше и существенно не различались у изученных пород (см. рис. 1).

Подобные данные получены другими авторами, в том числе на коровах молочных пород (9, 13).

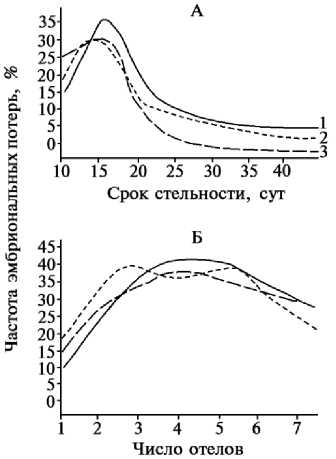

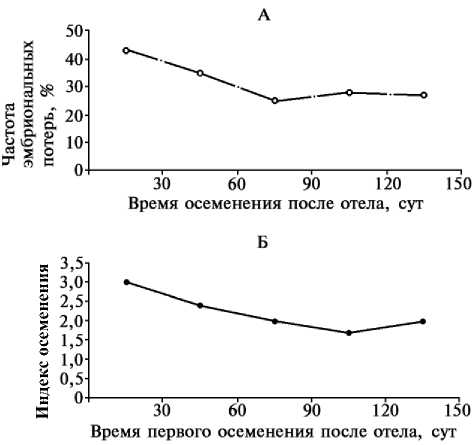

При осеменении в течение первых 30 сут после отела частота эмбриональной смертности была выше — до 50 % (рис. 2). Как оказалось, при использовании общепринятой технологии раннего осеменения коров после отела для получения стельности необходимо провести, как правило, не менее двух-трех осеменений (см. рис. 2).

Бóльшая часть коров, неплодотворно осемененных в этот период, повторно приходила в охоту через 26-28 сут, что является признаком гибели зародыша после 16 сут эмбриогенеза. По хозяйствам, в которых проводился учет, такая эмбриональная смертность достигала 31,8 %, причем частота эмбриональных потерь в летний период возрастала до 40,0 %, а в стойловый снижались до 28,0-30,7 % (табл. 1).

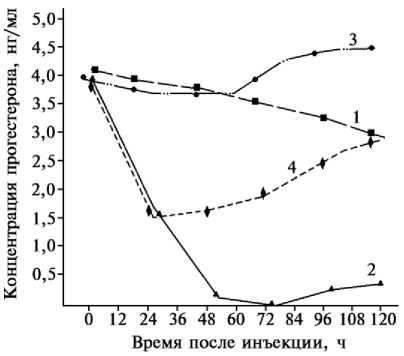

Условия опыта 1 позволили по изменению концентрации прогестерона в крови оценить характер снижения инкреторной активности желтого тела в период его спонтанного (животные I группы) и индуцированного простагландином (животные II группы) лизиса, а также выявить, насколько возможно в случаях угнетения гормональной активности желтого тела вследствие спонтанного или индуцированного лизиса (соответственно III и IV группы) компенсировать естественное снижение концентрации прогестерона его внутримышечными инъекциями.

Рис. 1. Оценка эмбриональных потерь у коров изученных пород на разных сроках стельности (А) и в зависимости от числа отелов (Б) : 1, 2 и 3 — соответственно животные пород лимузинская, герефордская и казахская белоголовая.

У всех коров II группы инъекция эстрофана вызывала быстрый лизис желтого тела и проявление признаков охоты, что сопровождалось снижением концентрации прогестерона в крови до базового уровня с последующим постепенным повышением к 96-120-му ч после инъекции в пределах значений, соответствующих физиологической норме (рис. 3). В то же время в контроле (I группа) было зафиксировано постепенное уменьшение содержания прогестерона в крови, свидетельствующее о прохождении пика функциональной активности желтого тела и начале его постепенной регрессии у большинства коров, что соответствует нормоциклическому функционированию яичников.

Динамика изменения количества прогестерона в крови коров III группы свидетельствовала, что к 48-му ч его инъекция компенсировала спонтанное снижение концентрации эндогенного прогестерона при естественной регрессии желтого тела. Вследствие этого к 96120-му ч соответствующий показатель стабилизировался, достигая значения, превышающего исходное в среднем на 0,5 нг/мл.

-

1. Оценка эмбриональных потерь у коров изученных пород в зависимости от сезона отела (без учета породной принадлежности и возрастной группы)

-

2. Оценка влияния сроков введения прогестерона после осеменения на эффективность оплодотворения у коров породы

-

3. Оценка влияния инъекций препаратов, снижающих эмбриональную смертность (по группам животных) , на результативность осеменения у коров породы казахская белоголовая

Показатель Зимне-весенний Летний Осенне-зимний Всего

Число осемененных коров, n 25 25 25 75

Эмбриональная смертности, n (%) 7 (28,0) 10 (40,0) 6 (24,0) 23 (30,7)

Рис. 2. Характеристика частоты эмбриональных потерь (А) и индекс осеменения (Б) у коров изученных пород при разных сроках осеменения после отела (без учета породной принадлежности и возрастной группы).

Изменение концентрации прогестерона в крови коров II и IV групп в течение 24 ч после инъекции прогестерона было одинаковым, затем падение концентрации, обусловленное экзогенно стимулированным лизисом желтого тела, компенсировалось предварительно введенным прогестероном. Однако впоследствии полного восстановления эндокринной активности желтого тела не произошло, что, по-видимому, обусловлено необратимыми гистологическими изменениями части структур желтого тела под действием синтетического аналога простагландина. Тем не менее можно констатировать, что в целом концентрация прогестерона в результате падения инкреторной активности желтого тела не снижалась до критического уровня, способного вызвать гибель зародыша на начальных стадиях развития. Полученные в этом опыте данные согласуются с результатами испытания действия антипростагландинов, проведенного с той же целью другой группой исследователей (9).

казахская белоголовая

|

Показатель |

1 К 1 |

5-е сут |

6-е сут |

7-е сут |

8-е сут |

9-е сут |

10-е сут |

11-е сут |

|

Стельных коров после 1-го осеменения, n (%) |

10 (40,0) |

9 (36,0) |

12 (48,0) |

15-60,0 |

15 (60,00 |

11 (44,0) |

11 (44,0) |

11 (44,0) |

|

Стельных коров всего, n (%) |

22 (88,0) |

23 (92,0) |

24 (96,0) |

25-100,0 |

24 (96,0) |

25 (92,0) |

23 (92,00 |

22 (88,0) |

|

Сервис-период, сут ( M ± m ) |

121 ± 6,30* |

122 ± 4,30 |

89,0 ± 3,40** |

87,3 ± 1,00*** |

90,1 ± 1,14** |

98,5 ± 3,10* |

109,2 ± 4,10 |

101,6 ± 5,24 |

|

Индекс осеменения ( M ± m ) |

2,5 ± 0,09** |

2,0 ± 0,04** |

2,0 ± 0,10** |

1,7 ± 0,18** |

1,8 ± 0,07** |

1,7 ± 0,15* |

1,9 ± 0,02*** |

1,9 ± 0,03** |

П р и м е ч а н и е. Для каждого срока численность тестируемой группы животных 25 гол.; К — контроль. Условия опыта 1 см. в разделе «Методика».

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001

Наибольшее повышение результативности осеменения за счет снижения эмбриональной смертности под действием экзогенного прогестерона зафиксировали при его введении на 6-8-е сут после осеменения (табл. 2).

Сравнение действия комплекса препаратов (сурфагона, HCG и прогестерона) выявило примерно одинаковый положительный эффект — были получены показатели, превышающие контрольные (табл. 3).

Рис. 3. Динамика средних значений концентрации прогестерона (P < 0,01) в крови коров породы казахская белоголовая после его инъекции: 1, 2, 3 и 4 — соответственно I, II, III и IV группы животных. Условия опыта 1 и формирования групп см. в разделе «Методика».

Таким образом, показано, что эмбриональные потери в мясном скотоводстве зависят от возраста коров, сезона года и не зависят от породной принадлежности. Раннее осеменение после отела приводит к повышению частоты гибели эмбриона. Отмеченное увеличение числа случаев эмбриональной смертности и снижение других показателей плодовитости у коров после первого и второго отелов можно объяснить резкой гормональной перестройкой организма и лактационной нагрузкой. Проведенные опыты доказывают принципиальную возможность обеспечить необходимую для нормального эмбриогенеза гестагенную поддержку, используя инъекции прогестерона. Наибольший эффект следует ожидать при введении прогестерона на 6-8-е сут после осеменения. Примерно с равной долей успеха в качестве альтернативы для этой цели можно применять инъекции сурфагона и хориогонического гонадотропина человека (хориогонина — HCG).

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Z a v y M. Embryonic mortality in cattle. In: Embryonic mortality in domestic species /Eds. M. Zavy, R. Geisert. Boca Raton, 1994: 99-140.

-

2. T h u r m o n d M.C., P i c a n s o J.P., J a m e n s o n C.M. Considerations for use of descriptive epidemiology to investigate fetal loss in dairy cows. J. Am. Vet. Med. Ass.,

1990, 197: 1305-1312.

-

3. S a n t o s J., T h a t c h e r W., C h e b e l R. e.a. The effect of embryonic death rates in cattle on the efficiency of estrus synchronization programs. Anim. Reprod. Sci., 2004, 82-83: 513535.

-

4. A y a l o n N. A review of embryonic mortality in cattle. J. Rerod. Fertil., 1978, 54: 483-493.

-

5. С о к о л о в с к а я И.И. Иммунная система — регулятор воспроизведения. Зоотехния, 1994, 1: 24-26.

-

6. B r e u e l K., L e v i s P., S c h i c k F. e.a. Factors affecting fertility in the postpartum cow: role of the oocyte and follicle in conception rate. Biol. Reprod., 1993, 48: 655-661.

-

7. A h m a d N., S c h r i c k F., B u t c h e r R. Effect of persistent follicles on early embryonic losses in beef cows. Biol. Reprod., 1995, 52: 1129-1135.

-

8. M a n n G., L a m m i n g G., F i s h e r P. Progesterone control of embryonic interferon tau production during early pregnancy in the cow. J. Reprod. Fertil., 1998, 1: 37-43.

-

9. А н з о р о в В.А., Ч о м а е в А.М., З е й н а л о в О.А. и др. О причинах и методах снижения эмбриональной смертности у крупного рогатого скота. С.-х. биол., 2003, 4: 57

-

10. H u m b l o t P. Use of pregnancy specific proteins and progesterone assays to monitor pregnancy and determine the timing, frequencies and sources of embryonic mortality in ruminants. Theriogenology, 2001, 56: 1417-1433.

-

11. V a n d e r p l a s c h M. Stimulation and inhibition of phagocytosis in domestic animals. In: Proc. X Intern. Cong. Reprod. Urbana-Champaign, 1984, 111: 475.

-

12. K a s t e l i c J., N o r t h e y D., G i n t e r O. Spontaneous embryonic death on days 20 to 40 in heifers. Theriogenology, 1991, 35: 351-363.

-

13. M a r x D., O i p k e G. Ein Beitrag zur optimalen Lange der Rastzeit beim Rind. Luchtungskunde, 1973, 45: 190-207.

-

14. S a u m a n d e J., P r o c u r e u r R., C h u p i n D. Effect of injection time of anti-PMSG antiserum on ovulation rate and qualytity of embrios in superovulated cows. Therioge-

nology, 1984, 2: 727-731.

-

15. S e b l á k L., O i c h a J., S t r a k o v á J. e.a. Superanalog LOH-RH (D-Tle6-Pro-NH-Et9) LH-RH. 7. Lеcbаă syndromu ovarialnich cyst. Biol. a. Сhem. Zivoc. Vyroby. Vet., 1990, 26(1): 67-77.

-

16. Б о л г о в А.Е., К а р м ан о в а Е.П., Х а к а н а И.А. Ранняя эмбриональная гибель у коров под влиянием паратипических факторов. С.-х. биол., 1997, 6: 67-70.

-

17. W a t h e s D., T a y l o r V., C h e n g Z. e.a. Follicle growth, corpus luteum function and their effect on embryo development in postpartum dairy cows. Reproduction Suppl.,

2003, 61: 219–237.