Частота встречаемости вариантов задержки роста у детей и подростков узбекской популяции

Автор: Исмаилов С.И., Ибрагимова Н.Ш., Нугманова Л.Б.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рост и половое развитие являются одними из критериев здоровья развивающегося организма. Задержка роста у детей - состояние гетерогенное, примерно около 3% детского населения имеют выраженную задержку роста. Проведен анализ 10246 историй болезней детей и подростков, госпитализированных в детское отделение клиники НИИЭ за период 2000-2010 гг.

Дети, подростки, низкорослость

Короткий адрес: https://sciup.org/14919655

IDR: 14919655 | УДК: 616.43.1

Текст научной статьи Частота встречаемости вариантов задержки роста у детей и подростков узбекской популяции

Рост и половое развитие являются одними из критериев здоровья развивающегося организма. Задержка роста у детей – состояние гетерогенное, примерно около 3% детского населения имеет выраженную задержку роста. Многие эндокринные и неэндокринные заболевания (соматические, генетические и хромосомные) сопровождаются задержкой роста.

Структура вариантов задержки роста неоднородна в различных возрастных группах. Чаще у детей раннего и младшего школьного возраста встречаются врожденный гипотиреоз, соматотропная недостаточность и наследственные заболевания, а в подростковом возрасте преобладают соматогенная низкорослость, конституциональная задержка физического и полового развития, синдром позднего пубертата, синдром неправильного пубертата (менархе, телархе) и хромосомные заболевания. Наиболее выраженная картина задержки роста и полового развития проявляется в период пубертата, когда отсутствуют выраженные процессы линейного роста и полового развития.

Отставание в росте может быть единственным симптомом довольно широкого круга заболеваний. По данным Э.П. Касаткиной, результаты обследования пациентов, наблюдаемых по поводу задержки роста за период 1983– 1987 гг., показали, что наибольшее отставание в росте наблюдалось при церебрально-гипофизарном нанизме (17,4%), синдроме Шерешевского–Тернера (11,6%), при гипогонадизме (5,8%), гипотиреозе (4,8%), Причем среди девочек задержка роста чаще была обусловлена синдромом Шерешевского–Тернера – 28%, на втором месте конституциональная задержка физического и полового развития – 23,8%. У мальчиков наблюдалась иная структура низкорослости: конституциональная задержка физического и полового развития – 54%, церебрально-гипофизарный нанизм – 21,3% [6].

Среди эндокринных вариантов низкорослости наиболее выраженная задержка роста отмечается при соматотропной недостаточности, которая выявляется не более чем у 8,5% из категории больных с задержкой роста, у мальчиков заболевание встречается в 2–4 раза чаще, чем у девочек [2, 5, 7]. Соматотропная недостаточность часто сопровождается недостаточностью других тропных гормонов гипофиза (ЛГ, ФСГ, ТТГ, ПРЛ, АКТГ), так, по данным литературы, в 64,4–79,7% случаев врожденная соматотропная недостаточность сочетается с дефицитом других гормонов аденогипофиза и в подавляющем большинстве случаев сопровождается проявлениями вторичного гипогонадизма [8, 9, 11, 13].

Конституциональная задержка роста и пубертата (КЗРП) встречается у 2% детей, по данным разных авторов, что составляет 80% всех форм задержки роста [12]. КЗРП встречается с одинаковой частотой у детей обоего пола [10].

Неэндокринные варианты низкорослости составляют 80–90% случаев [5]. Около 70% детей, обращающихся к педиатру-эндокринологу по поводу отставания в росте, составляют дети, перенесшие в анамнезе тяжелые соматические заболевания. Пубертатный “скачок” у этих детей наступает в более поздние сроки, и конечный результат может быть ниже ожидаемого.

В настоящее время в Республике Узбекистан насчи- тывается более 6000 детей с различными формами задержки роста и полового развития. Число детей с изолированным ГР составляет 1000 больных (данные О.Э.Д., 2005). Наиболее распространенными формами задержки роста в Узбекистане являются конституциональная задержка физического развития (КЗФР), соматогенная низкорослость, соматотропная недостаточность (СТН), тиреоген-ный нанизм и различные генетические патологии [3]. Цель: определить частоту встречаемости различных вариантов задержки роста у детей и подростков узбекской популяции по данным обращаемости в клинику РСНПМЦ Эндокринологии за последние 10 лет (2000–2010 гг.).

Материал и методы

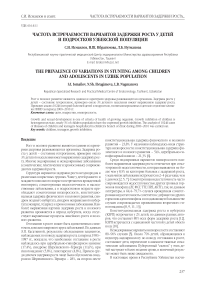

Проведен анализ 10246 историй болезней детей и подростков, госпитализированных в детское отделение клиники НИИЭ за период 2000–2010 гг. Число детей и подростков с задержкой роста составило 1568 человек, из них 760 детей в возрасте 2–11 лет (мальчики – 352, девочки – 408); и 808 подростков в возрасте 12–17 лет (мальчики – 489, девочки – 319); рисунок 1.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета STATISTICA (версия 6.0). Данные приведены в виде средних арифметических значений и ошибки средней (M±m). Критический уровень значимости для проверки статистических гипотез при сравнении групп принимался менее 0,05.

Рис. 1. Общее количество обследованных детей и подростков с задержкой роста и полового развития в детском отделении клиники НИИЭ за период 1995–2005 гг.

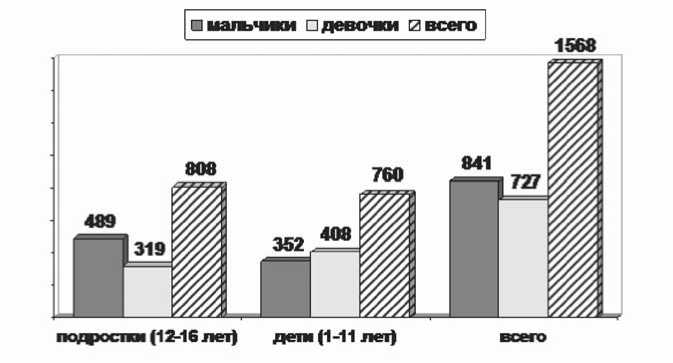

Рис. 2. Структура вариантов низкорослости и нарушений полового развития у детей и подростков узбекской популяции за 10 лет

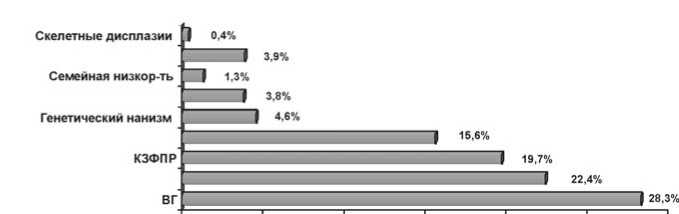

Рис. 3. Хронические соматические заболевания в структуре соматогенной низкорослости

Результаты и обсуждение

Результаты ретроспективного анализа в структуре низкорослости показали (рис. 2), что наиболее частой патологией, сопровождающейся низкорослостью у детей, является врожденный гипотиреоз (ВГ) – 28,3%.

Проанализировав ежегодную обращаемость больных ВГ, мы отметили тенденцию к уменьшению числа с 18% (1995–1999 гг.) до 9,3% (2000–2010 гг.) от общего числа детей и подростков с низкорослостью, что связано с ранним выявлением ВГ 13 скрининг-центров. Республика Узбекистан относится к зоне тяжелой йодной недостаточности, около 60% детей и подростков страдают эндеми- ческим зобом. По данным Республиканского скрининг-центра, частота встречаемости ВГ составляет 1 : 1545, но полного 95% охвата новорожденных на ВГ пока еще достичь не удается и часто в детское отделение проступают дети ВГ в возрасте 3–5 лет уже с необратимыми нарушениями психомоторного развития (олигофренией). Второе место занимают дети и подростки с соматогенной низкорослостью (СН) – 22,4%. При анализе частоты встречаемости СН среди мальчиков и девочек препубертатно-го и пубертатного возраста четких различий не выявлено. Основной причиной (этиологическим фактором задержки роста в этой группе) явились перенесенные или

Таблица

Структура различных вариантов задержки роста у детей и подростков узбекской популяции

Третье место в структуре заболеваний занимает конституциональная задержка физического и полового развития (КЗФПР) – 19,7%, частота встречаемости среди мальчиков и девочек составила 3 : 1 (22,8% и 77,2% соответственно), что подтверждается данными литературы [1, 5]. С данной патологией чаще обращаются в пубертатный период (12–16 лет). У подростков узбекской популяции с КЗФПР чаще родители имеют средний рост (158–166 см), и для того чтобы добиться хороших результатов роста, мы проводим короткие курсы лечения ГР (3–6 мес.) и получаем хорошие результаты, хотя по применению ГР у пациентов с КЗФР в литературе существуют противоречивые мнения.

Четвертое место занимают больные с соматотропной недостаточностью – 15,6%, при этом основное количество составили мальчики пубертатного возраста – 35,2%, а соотношение общего количества девочек и мальчиков составило 1 : 1,5. У 75% больных с данной патологией отмечалось снижение других тропных гормонов (вторичный гипогонадизм, гипотиреоз).

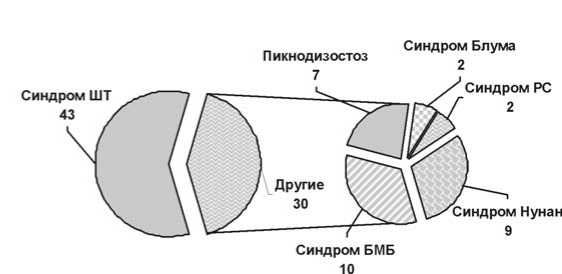

В структуре генетически детерминированных форм низкорослости (рис. 4) – 4,6%, превалировали девочки с синдромом Шерешевского–Тернера (СШТ) – 58,9%, так, следует отметить, что выявляемость девочек с данной патологией в республике очень низкая за счет поздней диагностики (13–16 лет), возможно, основной причиной является отсутствие в сельских регионах кабинетов медико-генетического консультирования и лабораторий цитогенетического исследования (кариотип), а также дефицит врачей-генетиков.

Нужно учитывать, что в узбекской популяции часто заключаются близкородственные браки, что является одним из факторов риска рождения ребенка с генетической патологией. Из числа обследованных девочек с СШТ у 43% – с моносомией и у 27,3% – с мозаицизмом (табл.).

Частота встречаемости других наследственных синд-

Рис. 4. Варианты наследственных синдромов в структуре генетической низкорослости

ромов была вариабельна и составила незначительное число больных: синдром Барда–Муна–Бидля – 10, синдром Нунан – 14, пикнодизостоз – 7, синдром Рассела– Сильвера – 6, синдром Блума – 2, синдром Секеля – 9, мукополисахараидоз – 12. Примордиальный нанизм составил 3,8% от общего числа госпитализированных детей и подростков.

Семейная низкорослость классифицируется как конституциональная особенность физического развития ребенка, имеет наследственную предрасположенность и при анализе выявлена в 1,3% случаев, удельный вес, как среди мальчиков, так и среди девочек, во всех возрастных группах примерно одинаков.

Среди скелетных дисплазий, обусловленных наследственными дефектами развития костной и хрящевой ткани, характеризующихся диспропорциональным телосложением и задержкой роста, выявлено 13 случаев гипо-хондроплазии.

Выводы

-

1. Результаты проведенного ретроспективного анализа детей и подростков, госпитализированных в клинику РСНПМЦЭ за период 2000–2010 гг., дали возможность четко выявить ситуацию по частоте встречаемости различных вариантов задержки роста и полового раз-

- вития у детей и подростков узбекской популяции и разработать пути улучшения качества эндокринологической помощи детям с эндокринной патологией в сельских регионах республики.

-

2. В связи с низким уровнем выявляемости на местах и поздней диагностикой наследственной патологии необходимо организовать кабинеты медико-генетического консультирования при областных скрининг-центрах.

Список литературы Частота встречаемости вариантов задержки роста у детей и подростков узбекской популяции

- Дедов И.И., Семичева Т.В., Петеркова В.А. Половое развитие детей: норма и патология. -М., 2002. -232 с.

- Дедов И.И., Тюльпаков А.Н., Петеркова В.А. Соматотропная недостаточность. -М., 1998. -212 с.

- Ибрагимова Н.Ш. Состояние гипофизарно-гонадной системы у мальчиков препубертатного возраста при различных формах низкорослости: автореф. дис. … канд. мед. наук. -2004. -17 с.

- Касаткина Э.П. Актуальные проблемы низкорослости у детей и подростков: классификация, особенности клинической терапии вариантов заболевания//Проблемы эндокринологии. -1993. -№ 5. -С. 90-93.

- Касаткина Э.П. Задержка роста у детей: диф. диагностика и лечение: метод. пособие. -М., 1996. -24 с.

- Касаткина Э.П., Ибрагимова Г.В., Солтаханов Э.М. Секреция гормона роста у детей с семейной низкорослостью//Проблемы эндокринологии. -1996. -Т. 42, № 3. -С. 19-21.

- Лавин Н. Эндокринология. -М., 1999. -234 с.

- Нагаева Е.В. Клинические, гормональные и метаболические проявления врожденной соматотропной недостаточности у взрослых карликов на фоне заместительной терапии гормоном роста: автореф. дис. … канд. мед. наук. -М, 2002. -18 с.

- Фофанова О.В. Клинический полиморфизм и молекулярно-генетическая гетерогенность соматотропной недостаточности у детей: автореф. дис. … докт. мед. наук. -М, 1999. -42 с.

- Adan L., Souberbielle J.C., Brauner. Managment of the short stature due to pubertal delay in boys//J. Сlin. Endocrinol. Metab. -1994, Feb. -Vol. 78 (2). -P. 478-482.

- Attanasio A., Lamberts S., Matranga A. et al. Adult growth hormone (GH) deficient patients demonstrate heterogeneity between childhood onset and adult onset before and during human GH treatment//J. Clin. Endocrinol. Metab. -1997. -Vol. 82 (1). -P. 82-88.

- Jungman E., Trauterman C. The status of the gonadotropin releasing hormone test in differential diagnosis of delayed puberty in adolescents over 14 years of age//Med. Klin. -1994. -Vol. 89, No. 10. -P. 529-533.

- Severi F. Final height in children with growth hormone deficiency//Horm. Res. -1995. -Vol. 43:4. -P. 138-140.