Частоты ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови клинически здоровых индеек в возрасте 6 и 17 недель

Автор: Крюков В.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (80), 2019 года.

Бесплатный доступ

Важным качеством породы является стабильность продуктивных признаков. Существенную роль в их детерминации играет стабильность геномов животных, составляющих эту породу. Одним из методов оценки стабильности генома является анализ спонтанных частот образования ядерных аномалий в клетках различных тканей животных. Анализ частот ядерных аномалий у животных используют для диагностики предрасположенности к онкологическим заболеваниям, анализа последствий различных заболеваний, фармакологических воздействий, влияния окружающей среды и условий содержания. Вместе с тем на частоту ядерных аномалий влияют биологические процессы самого организма. Поэтому для правильного понимания реакции организмов на внешние факторы необходимо знать, как может меняться частота ядерных аномалий в зависимости от эндогенных факторов: видовой и породной принадлежности, возраста и физиологического состояния клинически здоровых животных. Целью данной публикации является изложение результатов анализа частот ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови самцов индеек двух возрастов - 6 и 17 недель (по 7 птиц в каждой группе) Кровь у птиц брали из подкрыльцовой вены. Мазки крови фиксировали в 96% этаноле, окрашивали азур-эозином по Романовскому. В мазке крови каждой птицы анализировали по ≈10 тыс. клеток. Учитывали эритроциты с нормальными ядрами, с микроядрами, с почкующимися, двулопастными, выемчатыми и хвостатыми ядрами. Результаты исследования показали, что у самцов индейки домашней ( Meleagris gallоpavo, f. domestica , скросс Big-6) в возрасте 6 и 17 недель средние частоты микроядерных эритроцитов были равны 0,81‰ и 0,76‰, соответственно. Средние частоты эритроцитов с ядерными аномалиями всех типов составили у 6-недельных птенцов 0,94%; у 17-недельных - 0,73%. Таким образом, частоты эритроцитов с микроядрами и другими ядерными аномалиями у взрослых птиц были ниже, чем у 6-недельных птенцов, однако эти величины не имели статистически достоверных различий.

Птицы, индейка, meleagris gallоpavo, микроядра, эритроциты, частоты ядерных аномалий, возрастные различия

Короткий адрес: https://sciup.org/147230680

IDR: 147230680 | УДК: 636.592:612.111 | DOI: 10.15217/issn2587-666X.2019.5.84

Текст научной статьи Частоты ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови клинически здоровых индеек в возрасте 6 и 17 недель

Введение. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы предполагает интенсивное развитие птицеводства. Это является ва^ной задачей в условиях создания экономической базы для продовольственной безопасности страны. В июле 2019 г. опубликованы сообщения о разработке программы сни^ения импортозависимости при производстве бройлеров за счёт производства отечественных конкурентоспособных мясных кроссов кур. Не меньшее внимание в настоящее время уделяется и развитию индейководства. Это направление в птицеводстве за последние 10 лет имело среднегодовой темп прироста в 25%. В результате столь интенсивного развития производство мяса индейки в 2018 году достигло почти 260 тысяч тонн, что составляет 1,8 кг индюшатины на 1 человека [1]. По прогнозам аналитиков, в 2019 году производство мяса индейки в России достигнет 330-340 тысяч тонн [2].

Необходимым условием эффективного производства мяса птицы является использование высокопродуктивных генетически стабильных пород и кроссов. Генетическая стабильность генома птиц мо^ет быть исследована на молекулярном и субклеточном уровнях. Одним из цитогенетических методов изучения нестабильности генома является микроядерный тест, который широко используют в качестве биомаркера хромосомных повре^дений и нестабильности генома.

Микроядрами называют внеядерные гетерохроматиновые структуры, обнару^иваемые в цитоплазме некоторых клеток. Они представляют собой фрагменты хромосом или целые хромосомы, не взаимодействующие (или некорректно взаимодействующие) с митотическим веретеном. По этой причине они остаются вне двух групп хромосом, расходящихся к полюсам делящейся клетки. В итоге такие фрагменты хромосом или целые хромосомы остаются вне ядер, в цитоплазме и легко могут быть обнару^ены при микроскопическом анализе. Микроядра являются аномальными для клетки структурами, образующимися в результате повре^дения генетического аппарата. Частота появления микроядер в клетках поло^ительно коррелирует с частотой хромосомных аберраций [3]. Микроядерный тест получил широкое признание специалистов и распространение благодаря ряду его преимуществ по сравнению с другими цитогенетическими тестами. Он технически прост, требует меньше трудозатрат, при его выполнении отпадает необходимость в метафазных клетках. Современное оборудование и программное обеспечение позволяет этот тест выполнять в автоматическом ре^име.

Микроядерный тест широко используется при исследованиях мутагенеза у растений ^ивотных и человека [3, 4]. Для медицинских исследований методики анализа микроядер в клетках различных тканей в значительной степени стандартизированы, а так^е разработан полиорганный микроядерный тест [5]. В ветеринарной практике эту задачу ещё предстоит выполнить.

При обзоре доступной нам литературы, освещающей проблему спонтанных частот возникновения цитогенетических нарушений у сельскохозяйственных видов птиц, мы обнару^или лишь одну публикацию о спонтанной частоте формирования микроядер в эритроцитах индейки домашней [6]. ^вторы этого исследования проанализировали частоту микроядер в эритроцитах периферической крови трёх мексиканских индеек. Следовательно, для индейки домашней пока нет данных о возрастных, половых и ме^породных различиях спонтанных частот образования микроядер у здоровых птиц. Образование микроядер является чувствительным индикатором некоторых патологических процессов, происходящих в организме. Поэтому медики, помимо частот спонтанного мутагенеза у здоровых людей, ведут обширные исследования интенсивности возникновения микроядер при заболеваниях различной этиологии. Для индеек сведения о возникновении микроядер при различных их патологических состояниях практически отсутствуют. Так^е отсутствуют данные о частотах микроядер, индуцируемых при воздействии на индеек негативных антропогенных факторов – химических загрязнений атмосферы, водных источников, кормов.

Результаты ряда исследований указывают на существование определённых различий в спонтанных частотах микроядер и иных ядерных аномалий в клетках птиц различных возрастов [7, 8]. Понимание закономерностей возрастных изменений частот цитогенетических нарушений в клетках организма ва^но для анализа последствий фармакологических воздействий, оценки последствий загрязнения окру^ающей среды. В связи с этим целью исследования являлся анализ частот возникновения микроядер и других ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови клинически здоровых самцов индейки в возрасте 6 и 17 недель.

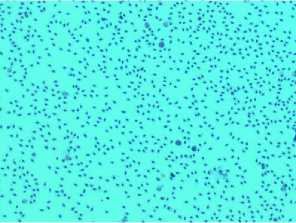

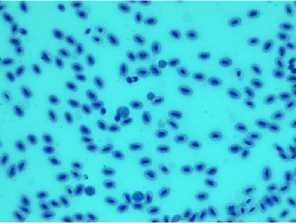

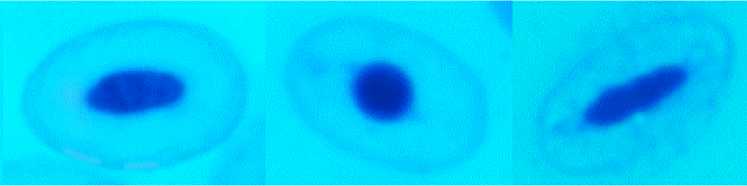

Условия, материалы и методы. Исследования были проведены в марте и июне 2019 г. на базе птицеводческой фабрики З^О «Краснобор» (пос. Рассвет, Тульская обл.). Материалом для исследования слу^или самцы индейки домашней (Meleagris gallоpavo, f. domestica) кросса Big-6. Птиц выращивали в стандартных условиях содер^ания и кормления. Образцы крови для изготовления мазков были взяты у клинически здоровых птиц в возрасте 43 и 121 суток (6 и 17 недель, соответственно) Кровь для анализа у птиц брали из подкрыльцовой вены индивидуальными одноразовыми шприцами. Мазки крови изготавливали стандартным методом [9, с. 7-19]. Изготовленные препараты высушивали, предохраняя от попадания пыли, и доставляли в лабораторию, где мазки крови фиксировали в 96%-ном этаноле в течение 30 мин и вновь высушивали. Фиксированные препараты окрашивали 2%-ным красителем Гимза по Романовскому в течение 25-30 мин. Окрашенные препараты 15 мин промывали проточной водой, три^ды ополаскивали дистиллированной водой и высушивали. Эритроциты анализировали, используя микроскоп «AxioImager A1» («Zeiss», Германия) с цифровой видеокамерой «ProgRes CF» и программное обеспечение «ВидеоТест-Морфология 5.0». При малом увеличении выбирали участки препарата, где клетки крови были располо^ены без нало^ений их ядер. Допускали незначительные перекрытия цитоплазматических участков клеток при ясном просмотре содер^имого перекрывающихся участков цитоплазмы и отсутствии в этих участках каких-либо хроматиновых структур (рис.1). ^нализируемые клетки дол^ны были иметь неповре^дённые и чётко различимые границы цитоплазмы и ядра. В мазке крови ка^дой птицы анализировали не менее 10000 эритроцитов в 6-7 разных участках препарата. В ка^дой возрастной группе мазки крови проанализировали у 7 птиц и, следовательно, объём исследованной выборки клеток для ка^дой из двух групп индеек составил более 70 тыс. эритроцитов.

а

б

в

Рисунок 1 – Участок окрашенного мазка крови с клетками, располо^енными в монослое и без их существенных наложений при увеличении 4 x 10 х (а), 20 x 10 х (б) и 100 x 10 х (в)

Обнару^енные эритроциты с микроядрами и другими ядерными аномалиями классифицировали в соответствии со схемой, представленной в работах [10]. Учитывали следующие типы эритроцитов: с нормальными ядрами, с микроядрами, с почкующимися, двулопастными, выемчатыми и хвостатыми ядрами. ^номалии, не охваченные классификацией [10] были объединены ещё в одну группу, условно названную «неклассифицированные аномалии ядер».

Частоты микроядер и других ядерных аномалий у птиц двух возрастов сравнивали с помощью U-критерия Фишера после φ-преобразования установленных частот аномалий [11, с. 166-169]. Расчёты были выполнены с использованием электронных таблиц MS Excel. В итоговых таблицах частоты нормальных эритроцитов и сумма долей всех аномалий указаны в процентах, индивидуальные частоты аномалий – в ‰ (промилле).

Результаты и обсуждение. Результаты исследований птиц свободно^ивущих в природе и содер^ащихся в зоопарках, а так^е сельскохозяйственных птиц разных видов свидетельствуют о широкой ме^видовой и внутривидовой изменчивости частот ядерных аномалий [10, 12, 13], Причины столь сильных различий стабильности генома у птиц ещё предстоит исследовать. Ряд исследований свидетельствует о существовании заметных различий в частотах цитогенетических нарушений в эритроцитах периферической крови птиц одного и того ^е вида, но разных возрастов. В связи с этим, полученные нами результаты микроскопического анализа эритроцитов в мазках крови индюшат двух исследованных возрастных групп представлены и для ка^дой исследованной особи отдельно и для выборки в целом. Рассчитанные по ним частоты обнару^енных клеток с микроядрами и другими ядерными аномалиями приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Количество проанализированных и частоты нормальных и аномальных эритроцитов в периферической крови 6- и 17-недельных клинически здоровых самцов индейки

|

Исследовано и обнару^ено эритроцитов |

Номер птицы в исследованной выборке |

Средня я частота |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|||

|

6-недельные клинически здоровые самцы индейки |

|||||||||

|

Всего в том числе: |

10099 |

10569 |

10307 |

10130 |

10172 |

10202 |

10146 |

71625 |

|

|

с нормальными ядрами, % |

99,15 ±0,09 |

103,73 ±0,09 |

98,98 ±0,10 |

99,07 ±0,10 |

98,94 ±0,10 |

98,90 ±0,10 |

99,23 ±0,09 |

99,06 ±0,04 |

|

|

с аномалиями ядер, % из них: |

0,85 ±0,09 |

0,92 ±0,09 |

1,02 ±0,10 |

0,93 ±0,10 |

1,06 ±0,10 |

1,10 ±0,10 |

0,77 ±0,09 |

0,94 ±0,04 |

|

|

С микроядрами, ‰ |

0,59 ±0,24 |

0,79 ±0,27 |

1,16 ±0,34 |

0,99 ±0,31 |

0,59 ±0,24 |

0,88 ±0,29 |

0,69 ±0,26 |

0,81 ±0,11 |

|

|

С почкующимся ядром, ‰ |

1,68 ±0,41 |

1,39 ±0,35 |

1,84 ±0,42 |

1,97 ±0,44 |

2,36 ±0,48 |

2,25 ±0,47 |

1,18 ±0,34 |

1,80 ±0,16 |

|

|

С двулопастным ядром, ‰ |

0,30 ±0,17 |

0,69 ±0,25 |

0,49 ±0,22 |

0,49 ±0,22 |

1,18 ±0,34 |

0,59 ±0,24 |

0,39 ±0,20 |

0,59 ±0,09 |

|

|

С выемкой в ядре, ‰ |

2,67 ±0,51 |

2,87 ±0,51 |

3,20 ±0,56 |

2,07 ±0,45 |

2,56 ±0,50 |

3,14 ±0,55 |

2,27 ±0,47 |

2,67 ±0,19 |

|

|

С хвостатым ядром, ‰ |

0,99 ±0,31 |

0,79 ±0,27 |

1,26 ±0,35 |

1,09 ±0,33 |

1,57 ±0,39 |

1,27 ±0,35 |

0,69 ±0,26 |

1,09 ±0,12 |

|

|

С неклассифицированными аномалиями ядра, ‰ |

2,28 ±0,47 |

2,67 ±0,49 |

2,23 ±0,46 |

2,67 ±0,51 |

2,36 ±0,48 |

2,84 ±0,53 |

2,46 ±0,49 |

2,49 ±0,19 |

|

|

17-недельные клинически здоровые самцы индейки |

|||||||||

|

Всего в том числе: |

10016 |

10250 |

10025 |

10080 |

10124 |

10051 |

10129 |

70675 |

|

|

с нормальными ядрами, % |

99,21 ±0,09 |

99,26 ±0,08 |

99,27 ±0,08 |

99,04 ±0,10 |

99,25 ±0,09 |

99,30 ±0,08 |

99,55 ±0,07 |

99,27 ±0,03 |

|

|

с аномалиями ядер, % из них: |

0,79 ±0,09 |

0,74 ±0,08 |

0,73 ±0,08 |

0,96 ±0,10 |

0,75 ±0,09 |

0,70 ±0,08 |

0,45 ±0,07 |

0,73 ±0,03 |

|

|

С микроядрами, ‰ |

0,70 ±0,26 |

0,78 ±0,28 |

1,10 ±0,33 |

0,99 ±0,31 |

0,79 ±0,28 |

0,60 ±0,24 |

0,39 ±0,20 |

0,76 ±0,10 |

|

|

С почкующимся ядром, ‰ |

1,30 ±0,36 |

1,07 ±0,32 |

0,90 ±0,30 |

1,59 ±0,40 |

1,38 ±0,37 |

1,39 ±0,37 |

0,39 ±0,20 |

1,15 ±0,13 |

|

|

С двулопастным ядром, ‰ |

0,60 ±0,24 |

0,49 ±0,22 |

0,70 ±0,26 |

0,60 ±0,24 |

0,89 ±0,30 |

0,80 ±0,28 |

0,69 ±0,26 |

0,68 ±0,10 |

|

|

С выемкой в ядре, ‰ |

1,90 ±0,43 |

2,24 ±0,47 |

2,19 ±0,47 |

2,58 ±0,51 |

1,98 ±0,44 |

1,79 ±0,42 |

1,58 ±0,39 |

2,04 ±0,17 |

|

|

С хвостатым ядром, ‰ |

1,10 ±0,33 |

0,78 ±0,28 |

0,90 ±0,30 |

0,69 ±0,26 |

1,19 ±0,34 |

0,50 ±0,22 |

0,39 ±0,20 |

0,79 ±0,11 |

|

|

С неклассифицированными аномалиями ядра, ‰ |

2,30 ±0,48 |

2,05 ±0,45 |

1,50 ±0,39 |

3,17 ±0,56 |

1,28 ±0,36 |

1,89 ±0,43 |

1,09 ±0,33 |

1,90 ±0,16 |

|

Частоты нормальных эритроцитов. Нормальные эритроциты индейки имеют овальную форму с располо^енным в центре клетки овальным ^е ядром (рис. 2, а). Большая часть проанализированных эритроцитов имела именно такую морфологию. Вместе с тем, в небольшом количестве встречались эритроциты с ядром имеющем шарообразную форму, а так^е эритроциты с очень вытянутым ядром (рис. 2 б, в). Ядра шарообразной формы обычно имели более высокую оптическую плотность, по сравнению с ядрами других эритроцитов, свидетельствующую о большей степени конденсации хроматина. Оптическая плотность хроматина в удлинённых ядрах была сравнима с таковой у обычных эритроцитов. Причины возникновения таких крайних вариантов морфологии ядер ещё предстоит выяснить.

а б в

Рисунок 2 – Нормальные зрелые эритроциты индюков с овальными (а), шарообразными (б) и чрезвычайно удлинёнными (в) ядрами (ориг.)

Средняя частота нормальных эритроцитов у 6-недельных птенцов составила 99,06% при незначительной вариации у отдельных особей от 98,90 до 99,23%. Взрослые 17-недельные индейки имели несколько большую среднюю частоту нормальных эритроцитов, равную 99,27% и варьирующую у отдельных особей от 99,04 до 99,55%. Различие ме^ду средними частотами нормальных эритроцитов у птиц двух разных возрастов составляет 0,21% и статистически недостоверно.

Частоты эритроцитов с микро^^рами . Частоты эритроцитов с микроядрами у 6-недельных птенцов варьировали от 0,59 до 1,16‰, у взрослых птиц индивидуальные частоты микроядерных эритроцитов варьировали от 0,39 до 1,10‰. Средние частоты эритроцитов с микроядрами в группах 6- и 17недельных птиц были равны 0,81‰ и 0,76‰, соответственно. Все обнару^енные микроядерные эритроциты содер^али только по одному микроядру. Эритроцитов с двумя и более микроядрами не обнару^или.

Частота микроядер у трёх мексиканских индеек, приведённая в работе [6] была равна 0,22‰. У изученных нами индеек частота микроядер была в 3-4 раза выше. Поскольку других сведений о частотах микроядер в эритроцитах индеек пока нет, мо^но предполо^ить, что эти различия находятся в пределах естественной вариации частот, подобной размаху изменчивости частот микроядер у курицы домашней (Gallus domesticus). В исследовании [10] микроядерные эритроциты у кур не были обнару^ены вообще (частота микроядер = 0). Частота других ядерных аномалий была равна 1,14±0,11‰. Спонтанная частота возникновения микроядер в эритроцитах крови у 11-дневных развивающихся куриных эмбрионов контрольной группы, не подвергнутой воздействию мутагенов, так^е была равна нулю [14]. У пяти кур, выращенных в сельской местности Саудовской ^равии и вскормленных натуральными кормами, микроядра в эритроцитах были обнару^ены, и их средняя частота составила 0,34‰. Индивидуальные ^е частоты клеток с микроядрами у отдельных особей варьировали от 1 до 8 на 10 тысяч эритроцитов, т.е. от 0,1 до 0,8‰. Таким образом, различия в частотах микроядерных эритроцитов у отдельных особей были четырёхкратными [15]. Частоты микроядерных эритроцитов, обнару^енные в других исследованиях, составляли у^е не доли промиллле, а единицы процентов. Так, у 10 кур контрольной выборки, так^е не подвергавшихся никаким мутагенным воздействиям, спонтанная частота образования микроядер оказалась равной 1,47±0,31% [16]. Спонтанная частота микроядерных эритроцитов у 38-суточных петушков кросса Хаббард Ф-15 была ещё более высокой и составила 4% [17]. Таким образом, частота микроядер в эритроцитах периферической крови курицы домашней варьирует от 0 до 4%. Столь существенные различия спонтанных частот микроядер в периферической крови птиц одного и того ^е вида могут быть как отра^ением индивидуальных особенностей птиц, так и различий в критериях выявления ядерных аномалий различными исследователями. В обоих случаях целесообразны дополнительные исследования нестабильности генома сельскохозяйственной птицы и, что не менее ва^но, – стандартизация протокола учёта анализируемых ядерных аномалий.

Частоты эритроцитов с почкующимис^ ^^рами . Почкующимися были названы ядра с выпячиваниями ядерной оболочки, заполненными кариоплазмой. По мнению исследователей, образование почкующихся ядер связано с амплификацией определённой части генома [10]. У 6-недельных птенцов частота эритроцитов с почкующимися ядрами варьировала от 1,18 до 2,36‰. У взрослых 17 недельных птиц этот показатель был меньше – индивидуальные частоты данной аномалии варьировали у них от 0,39 до 1,39‰. Средние частоты почкующихся ядер у птенцов и взрослых птиц составили 1,80 и 1,15‰, соответственно. Различия ме^ду этими величинами были статистически недостоверными.

Частоты эритроцитов с ^вулопастными ^^рами . Двулопастные ядра имеют характерное су^ение посередине продольной оси ядра. Частота двулопастных ядер в эритроцитах 6 недельных индюшат варьировала от 0,30 до 1,18‰ при средней величине равной 0,59‰. У взрослых птиц размах изменчивости индивидуальных частот был меньше и варьировал от 0,49 до 0,89. Однако средняя частота в группе взрослых птиц оказалась выше и была равна 0,68‰. Различия в 0,09‰ статистически недостоверны. Мо^но предполо^ить, что формирование в ядре двух лопастей указывает на ранние этапы амитотического деления эритроцита. В результате амитоза мо^ет происходить некорректное распределение хромосом по дочерним клеткам. Если образование двулопастных эритроцитов действительно является свидетельством амитозов, то среди эритроцитов дол^ны были с определённой частотой встречаться двуядерные эритроциты, ещё не завершившие цитокинез. Однако двуядерные эритроциты в ходе анализа эритроцитов этих индеек нами не обнару^ено. Интересно отметить публикацию [18], свидетельствующую, что образование двуядерных эритроцитов у индеек мо^ет быть результатом рецессивной аутосомной мутации, в результате которой доля двуядерных эритроцитов мо^ет достигать 5% в среднем, а у некоторых отдельных особей до 21%. По-видимому, при цитогенетическом обследовании птиц следует учитывать возмо^ность проявления подобной мутации и её влияния на частоту образования некоторых типов ядерных аномалий.

Частоты эритроцитов с выемкой в ^^ре . Такие ядра имеют чётко выра^енную клинообразную инвагинацию ядерной оболочки. Ядра с выемкой встречались чаще других ядерных аномалий. Их частота у 6-недельных птиц варьировала от 2,07 до 3,20‰ при средней величине, равной 2,67‰. У взрослых птиц эритроциты с выемкой в ядре встречались ре^е. Индивидуальные частоты этой аномалии у птиц варьировали от 1,58 до 2,58‰ при среднем значении 2,04‰. Различия ме^ду средними частотами ядер с выемкой у 6- и 17 недельных индеек не имели статистически достоверных различий. В некоторых эритроцитах с ядрами, имеющими выемку, просматривалась вторая выемка с противополо^ного конца ядра, которая создавала впечатление расщепления ядра по продольной его оси на две приблизительно равные части. Однако ни один из таких эритроцитов не обнару^ивал признаков подготовки к цитокинезу.

Частоты эритроцитов с хвостатыми ^^рами. Полагают, что хвостатые ядра образуются в результате разрыва кариоплазматических мостиков в делящейся клетке, при возникновении в ней дицентрической хромосомы, центромеры которой нитями веретена деления были растянуты к разным полюсам. В результате разрыва такой хромосомы ядерная оболочка, сформированная вокруг двух дочерних ядер, связанных кариоплазматическим мостом, образует у ка^дого ядра клювообразный вырост или «ядерный хвост». У 6-недельных индюшат частоты хвостатых ядер варьировали от 0,69 до 1,57%. Средняя частота во всей выборке была равна 1,09%. У взрослых птиц эти аномалии встречались ре^е. Минимальной была частота, равная 0,39‰, максимальной - 1,19%. Средняя частота для всей выборки оказалась равной 0,79%. Различия в 0,30%о между средними частотами в двух выборках статистически недостоверны.

Частоты эритроцитов с неклассифицированными аномалиями ядер . Помимо довольно чётко оформленных морфологических структур, которые могли быть отнесены к одному из анализируемых типов аномалий, в эритроцитах обнару^ивали ядра с разнообразными аномалиями, морфология которых не позволяла их отнести ни к одному из типов аномалий по классификации [10]. По этой причине они были объединены в одну группу «неклассифицированных» аномалий. У индюшат 6-недельного возраста частота недифференцированных аномалий изменялась в пределах 2,23-2,84% со средней частотой в группе равной 2,49%. У взрослых 17-недельных птиц индивидуальные частоты варьировали в большей степени - от 1,09 до 3,17%, но средняя частота в выборке была ниже и составила 1,90%. Различия между средними частотами двух выборок были статистически недостоверны. В ранее опубликованных работах авторы также отмечали наличие разнообразных морфологических аномалий ядер: смещение ядра к периферии клетки, инвагинацию оболочки ядер, «вулканы» и «протуберанцы» [17].

Суммарные частоты всех ядерных аномалий . Поскольку причины и механизмы формирования не всех морфологически классифицируемых ядерных аномалий к настоящему объяснены и поскольку существует большая группа аномалий, условно отнесённая к неклассифицированным, то некоторой дополнительной интегральной характеристикой нестабильности генома организма может выступать средняя частота всех обнаруживаемых аномалий, как для отдельной особи, так и для выборки в целом.

Сумма средних частот эритроцитов с ядерными аномалиями всех типов у 6-недельных птенцов индейки была равна, 0,94%. Сумма средних частот всех ядерных аномалий у 17 недельных птиц была на 0,21% ниже, чем у птенцов и составила 0,73%. Различия между средними частотами всех аномалий в двух исследованных выборках статистически недостоверны

Сведений о возрастных изменениях частот ядерных аномалий у птиц ещё очень немного. В ка^дой из трёх возрастных групп куринных эмбрионов (24, 48 и 72 часа инкубации) спонтанная частота микроядерных эритроцитов оказалась равной нулю [7]. Спонтанная частота эритроцитов с микроядрами у цыплят белых леггорнов возрасте 13 сутуок оказалась равной 0,11 %. В возрасте 26 и 39 суток частота микроядер возросла до 0,14 и 0,15%, соответственно. Частоты других ядерных аномалий так^е несколько увеличивались с возрастом цыплят [8]. Однако у мухоловки-пеструшки ( Ficedula hypoleuca ) частота микроядерных эритроцитов у 10-12 дневных птенцов (4,66±0,21%) была выше, чем у взрослых птиц (4,00±0,19%). Различия по этому показателю между возрастными группами были статистически недостоверны [19, с. 111-119].

Выво^ы. Индейководство является очень перспективным направлением в российском птицеводстве. В условиях интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных птиц, ва^ным фактором дости^ения высокой продуктивности является стабильность генома птиц, обеспечивающая эффективную работу эпигенетических процессов. Для дости^ения стабильности генома необходимо выяснить величину этого параметра у сельскохозяйственных птиц разных видов. Кроме того, для ка^дого вида целесообразно выяснить изменение стабильности генома при воздействии неблагоприятных факторов окру^ающей среды, а так^е при патологических состояниях птиц, вызванных различными заболеваниями.

В нашем исследовании показано, что с возрастом происходит некоторое сни^ение частоты формирования микроядер и иных ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови индеек. Возмо^ной причиной этого сни^ения мо^ет быть слабая активность систем репарации генетических повре^дений у птенцов индейки и нормализация этих процессов у взрослых особей.

В результате проведенных исследований получены следующие выводы:

-

1. Спонтанная частота образования микроядер в эритроцитах периферической крови у клинически здоровых 6-недельных самцов индейки была равной 0,81 промилле. Частота всех выявленных ядерных аномалий составила 0,94%

-

2. У самцов индейки в возрасте 17 недель средняя частота микроядерных эритроцитов была равной 0,76 промилле. Частота всех обнару^енных ядерных аномалий составила 0,73%.

-

3. Средние частоты микроядерных эритроцитов и средние частоты всех ядерных аномалий у взрослых 17 недельных птиц были ни^е частот аналогичных аномалий у 6-недельных птенцов. Однако установленные различия ме^ду частотами микроядерных эритроцитов и частотами всех ядерных аномалий в группах 6- и 17 недельных самцов индейки домашней были статистически недостоверными.

Благо^арности. ^втор приносит глубокую благодарность практиканту птицеводческой фабрики З^О «Краснобор» Е.Ю. Власовой за помощь в получении мазков крови индеек.

Список литературы Частоты ядерных аномалий в эритроцитах периферической крови клинически здоровых индеек в возрасте 6 и 17 недель

- Бурлакова Е. Россия стала самым быстрорастущим рынком индейки. // URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/30/792881-rossiya-rinkom-indeiki (дата обращения 30.06.2019).

- Информационно-Аналитическое Агентство "ИМИТ". Производство и рынок индейки в России растут, несмотря на трудности // URL: http://emeat.ru/new.php?id=114353 (дата обращения 19.07.2019).

- Микроядерный анализ в оценке цитогенетической нестабильности / Н.Н. Ильинских, А.С. Ксенц, Е.Н. Ильинских, С.А. Васильев, В.Н. Манских, И.Н. Ильинских. Томск: Национальный исследовательский Томский гос. университет, 2011. 312 с.

- Luzhna L., Kathiria P., Kovalchuk O. Micronuclei in genotoxicity assessment: from genetics to epigenetics and beyond // Front. Genet. 2013. V. 4. № 131.

- Полиорганный микроядерный тест в эколого-генетических исследованиях / Беляева Н.Н. [и др.], под ред. Ю.П. Рахманина, Л.П. Сычевой. М.: "Гениус", 2007. 312 с.