Часы работы в России: модели занятости и факторы выбора

Автор: Бобков Вячеслав Николаевич, Вередюк Олеся Васильевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 5 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье классифицированы и исследованы режимы часов работы на предмет выявления структуры их распределения и детерминант распространения в России. Оценка фактической картины режимов рабочего времени актуальна в условиях существования нестандартной занятости при поиске путей повышения производительности труда. Статья дополняет известные публикации, которые, сосредоточив анализ на часах работы, упускают тот важный момент, что одно и то же количество часов может быть реализовано при разных режимах рабочего времени, из чего следуют, например, разные варианты регулирования и защиты прав работников. Авторами сконструирована условно-стандартная модель занятости в России на основе рассмотрения частоты, с которой встречается каждый из трех временных параметров занятости (количество часов работы в неделю и день, а также количество рабочих дней в неделю). Такой оказалась работа 40 часов в неделю по 8 часов в день в течение пяти дней. В результате регрессионного анализа микроданных РМЭЗ-ВШЭ определены факторы, повышающие вероятность занятости на условиях данной модели, а именно: наличие трудового договора, работа в компаниях с государственным участием, занятость в органах управления. При сохраняющейся неоднородности региональных тенденций условно-стандартная модель продолжает распространяться, но пока не стала преобладающим режимом часов работы. Показано, что за ростом сбалансированности в использовании часов работы стоят, однако, процессы, не вполне благоприятные для конкурентоспособности экономики, равномерности регионального развития и качества человеческого потенциала в России. Полученные результаты обогащают знания о реально используемых моделях организации режимов труда в России и могут служить основанием для принятия взвешенных решений по выявлению резервов использования рабочего времени, а также для выработки путей его оптимизации. Продолжить исследования можно в направлении анализа качества занятости при разных режимах часов работы.

Часы работы, продолжительность времени работы, модели занятости, рынок труда, качество занятости, рмэз-вшэ, политика занятости, Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/147225053

IDR: 147225053 | УДК: 331.526 | DOI: 10.15838/esc.2019.5.65.7

Текст научной статьи Часы работы в России: модели занятости и факторы выбора

Сокращение продолжительности времени работы – давно наблюдаемая тенденция в мире [1, c. 14]. Так, среднее рабочее время в странах, данные по которым собирает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в расчете на одного занятого в год составило в 1970 г. 1960 часов, в 1992 г. – 1851 час и в 2017 г. – 1746 часов1. Такая тенденция, являясь одним из следствий экономического роста, в первую очередь характерна для стран Запада. В России, напротив, этот показатель имел тенденцию к росту, а после кризиса 2008–2009 гг. наблюдаются его незначительные колебания около уровня 1751 час в год2, что соответствует примерно 38 часам работы в неделю3.

В целом динамика продолжительности времени работы обусловлена рядом институциональных факторов. Применительно к России можно отметить некоторые из них. Например, начиная с 1991 г., была законодательно сокращена продолжительность стандартной рабочей недели (с 41 до 40 часов4), увеличена минимальная продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков (с 18 до 24 рабочих дней), появились общенациональные праздничные дни (в начале января и в начале мая), расширен круг работников с льготными режимами рабочего времени (включая неполный рабочий день), добавились административные отпуска и вынужденные переводы на неполное рабочее время [3, c. 16-17]. Помимо перечисленных институциональных факторов фактические часы работы также зависят от экономических и индивидуальных факторов [4, c. 22].

Тематика, связанная с часами работы, имеет особую актуальность в условиях активного обсуждения проблем перехода на 4-дневную рабочую неделю, повышения производительности труда, использования гибких форм занятости. Так, в известных публикациях по рынку труда России исследуются часы работы в расчете на одного занятого в годовом выражении [5; 6; 7]. Часы работы в месяц фигурируют как индикаторы предложения труда при оценке его эластичности по заработной плате [8]. Ряд исследований рынка труда в России исходят из допущения о преобладании в отечественной экономике рабочей недели, соответствующей установленной трудовым законодательством верхней ее границе в 40 часов5 [9]. Однако важно понимать фактически складывающуюся ситуацию с часами работы.

В большинстве известных публикаций, в том числе приведенных выше, авторы, как правило, сосредоточиваются на анализе количества рабочих часов. Но одно и то же количество часов можно реализовать при разных режимах рабочего времени, а из этого вытекают, например, разные варианты регулирования и защиты прав работников. Отмеченная лакуна в научных исследованиях определяет новизну данной работы, посвященной именно режимам рабочего времени, включающим одновременно несколько временн ы х параметров занятости (количество часов работы в неделю и день, а также количество рабочих дней в неделю).

Цель статьи состоит в исследовании режимов часов работы на предмет выявления структуры их распределения и детерминант распространения в России. Знания о реально используемых моделях организации режимов труда могут служить основанием для принятия оптимальных решений по выявлению резервов использования рабочего времени и для трансформации понимания критериев стандартной и нестандартной занятости в современных условиях.

В отличие от структуры распределения и детерминант распространения режимов часов работы более изученными оказываются последствия как сверхурочной работы, так и работы с низкой продолжительностью рабочего времени. В исследованиях уже показана их широкая палитра и на микро-, и на макроуровне. Например, для индивида оказаться в состоянии неполной занятости означает отсутствие гарантий даже минимальной заработной платы, так как для ее получения необходимо полностью отработать норму рабочего времени6. Когда часы работы отклоняются вопреки желанию работника (например, работника отправляют в вынужденный административный отпуск или он не может найти занятость на полное рабочее время), его занятость ассоциируется с прекарной, для которой характерны низкий уровень социальных прав и гарантий, снижение заработной платы, высокая обеспокоенность вероятностью потерять работу, неудовлетворенность работой в целом [10, с. 9-30]. Присутствие работников с прекаризованной занятостью оказывает влияние на других занятых на предприятии из-за переноса руководящих/обучающих обязанностей на последних или прямой конкуренции за работу между двумя группами [11, c. 24].

С другой стороны, сверхурочные часы работы для индивида сопряжены с проблемами для здоровья (синдром эмоционального выгорания, набор веса, рост потребления алкоголя и курение), рисками травматизма, снижением производительности труда, ростом числа ошибок [12; 13; 14; 15]. Некоторые исследования говорят о проблемах с психическим здоровьем, наступающих при работе свыше 39 часов в неделю [16] и имеющих гендерную специфику [17].

Для индивида решение об использовании времени занимает центральное место среди решений, которые он принимает на протяжении всей своей жизни [18, c. 1]. Возможно, именно поэтому низкая удовлетворенность работой как в случае с низкой продолжительностью рабочего времени, так и в случае со сверхурочными часами работы снижает удовлетворенность жизнью в целом [19].

Для фирмы продолжительность рабочего времени имеет значение с точки зрения производительности труда, вовлеченности работников и проблем текучести кадров [20]. Например, выпуск продукции не обязательно увеличивается при увеличении часов работы, а во многих отраслях промышленности, напротив, более короткие часы связаны с более высокими показателями производительности в расчете на час [21].

Для экономики в целом сокращение рабочего времени во время рецессии является одним из инструментов сдерживания роста безработицы. Наряду с этим, оно оказывается одним из факторов уменьшения валового выпуска продукции. Снижение рабочего времени может свидетельствовать о росте сбалансированности часов работы в экономике, с одной стороны, и о меньшей гибкости адаптационных механизмов рынка труда, с другой стороны.

Высокая значимость часов работы в целом послужила поводом на международном уровне к расширению концепции Достойного труда (Decent work), впервые представленной Международной организацией труда (МОТ) в 1999 г. и реализуемой в том числе в нашей стране. В нее был включен концепт достойного рабочего времени, подразумевающего безопасность для здоровья; баланс «работа - семья»; гендерное равенство; рост производительности труда и возможность работников влиять на их рабочее время7 [22].

Указанные выше последствия как сверхурочной работы, так и работы с низкой продолжительностью рабочего времени повышают актуальность предлагаемого исследования структуры распределения и детерминант распространения режимов часов работы.

В следующем разделе приводится статистика, описывающая структуру распределения групп занятых с разной продолжительностью часов работы, а также динамику их распространения. Третий раздел посвящен выявлению на основе регрессионного анализа факторов, оказывающих влияние на вероятность занятости в режиме часов работы, определенном в данной работе в качестве условно-стандартной модели. В четвертом разделе обсуждаются полученные результаты эмпирического исследования. Завершают работу общие выводы и рекомендации.

Общие закономерности распределения занятых по количеству часов работы в России

Сразу оговоримся, что речь пойдет о занятости по основному месту работы. Начнем с количества фактических часов работы в неделю. Согласно Российскому мониторингу экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ-ВШЭ)8 – основной для данного исследования репрезентативной базы микроданных9 – наиболее распространенной (типичной) моделью занятости в отечественной экономике является занятость 40 часов в неделю. В 2017 г. она была характерна для 44% всех занятых, в 2001 году10 – для 37%. Такая динамика свидетельствует о распространении модели занятости с количеством фактических часов работы в неделю, соответствующим принятому на законодательном уровне стандарту.

Для более полного представления о существующей модели занятости по времени работы отметим еще две характеристики занятости, а именно обычную продолжительность рабочего дня и количество дней работы в неделю. Так, согласно данным РМЭЗ-ВШЭ, в 2017 г. для 50% занятых обычным являлся 8-часовой рабочий день , который с 2001 г. (46%) стал более распространен. При этом для большинства занятых (56% в 2017 г. и 51% в 2001 г.) была характерна пятидневная рабочая неделя 11. Этот показатель занятости также продемонстрировал рост12.

Результаты проведенного корреляционного анализа по данным за 2017 г. демонстрируют сильную положительную связь между количеством фактических часов работы в неделю и обычной продолжительностью рабочего дня ( r = 0,720, p < 0,1); слабую положительную связь между количеством фактических часов работы в неделю и количеством дней работы в неделю ( r = 0,156, p < 0,1); умеренную отрицательную связь между обычной продолжительностью рабочего дня и количеством дней работы в неделю ( r = - 0,420, p < 0,1).

Собранные воедино рассмотренные три параметра позволяют на основе времени работы сконструировать условно-стандартную модель занятости в России. Такой оказывается работа 40 часов в неделю в режиме 8-часового рабочего дня в течение пяти дней. Всем параметрам данной модели в полной мере удовлетворяла занятость 41% всех работников в 2017 г., однако занятость большинства (59%) им не соответствовала в той или иной степени.

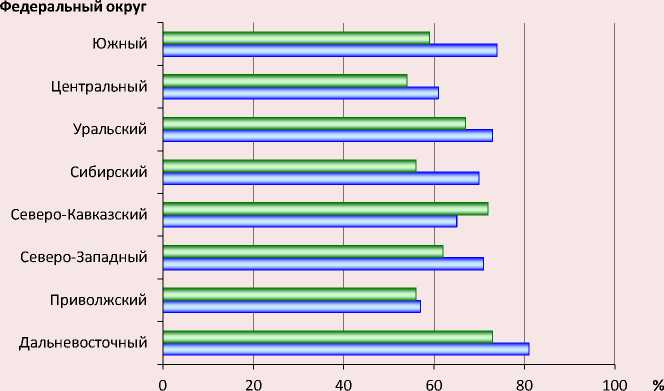

В региональном срезе ситуация с отклонением от указанного стандарта продолжительности рабочего времени неоднородна (рисунок) . С 2001 по 2017 г. доля занятых, чей режим работы отклонялся так или иначе от стандарта, снизилась во всех федеральных округах (ФО), за исключением Северо-Кавказского, где эта доля выросла. При этом сократился (с 24 до 19 п.п.), но остался заметным разброс значений этого показателя между округами. Минимальное значение устойчиво фиксируется в Центральном и Приволжском ФО, максимальное – в Дальневосточном ФО.

Для дальнейшего анализа выделим три модели занятости с разными режимами рабочего времени: стандартную, переходную и нестандартную. Стандартный режим , напомним, подразумевает 8-часовой день и 40-часовую неделю. Переходный режим допускает несоответствие одному из указанных параметров стандарта. К нестандартному режиму отнесена занятость, отличающаяся в большую или меньшую сторону от 8-часового рабочего дня и 40-часовой недели.

Динамика распространения в России трех указанных моделей занятости с разными режимами часов работы представлена в таблице 1 . В течение наблюдаемого временного периода на условиях нестандартного режима было занято больше человек, чем на условиях стандартного. Несмотря на общий вектор распространения стандартной модели, доля занятых на условиях нестандартного режима часов работы остается более высокой. Перераспределение занятых между стандартной и нестандартной моделями происходит на фоне постепенного сворачивания переходного режима часов работы.

Доля занятых с режимом продолжительности рабочего времени, отклоняющимся от стандарта (% от общей численности занятых в федеральном округе)

□ 2017 г. □ 2001 г.

Источник: составлено по: РМЭЗ НИУ ВШЭ. URL: (дата доступа: 14.05.2019).

Таблица 1. Занятые с разными режимами часов работы, Россия (% от общей численности занятых)

Год Режим часов работы Итого Стандартный* Переходный** Нестандартный*** 40 часов в неделю 8 часов в день 2017 41,3 2,8 9,3 46,6 100 2013 40,1 1,9 9,7 48,3 100 2009 36,2 2,3 10,6 51,5 100 2005 38,2 1,8 10,8 49,2 100 2001 34,1 2,6 12,3 50,9 100 Составлено по: РМЭЗ НИУ ВШЭ. URL: (дата доступа: 14.05.2019). * Занятость 40 часов в неделю и 8 часов в день. ** Занятость либо 40 часов в неделю, либо 8 часов в день. *** Занятость больше/меньше 40 часов в неделю в режиме больше/меньше 8 часов в день.

Таблица 2. Структура распределения работников по комбинации фактических часов работы в день и неделю, 2017 г. (% от общей численности занятых)

Количество фактических часов работы в день 1–5 часов 6–7 часов 8 часов (стандарт) 9–11 часов 12+ часов Количество фактических часов работы в неделю 1–30 часов 4,2 2,0 0,4 0,3 0,3 31–39 часов 0,1 7,1 1,1 0,4 2,0 40 часов (стандарт) 0,0 0,4 41,3 1,1 1,3 41–50 часов 0,0 1,2 6,8 6,1 10,6 51–70 часов 0,0 0,0 1,0 3,8 3,3 71+ часов 0,0 0,0 0,0 0,5 4,6 Источник: составлено по: РМЭЗ НИУ ВШЭ. URL: (дата доступа: 14.05.2019).

Из базы РМЭЗ-ВШЭ следует, что, например, в 2017 г. средняя продолжительность рабочего дня составила 9,5 часа, а рабочей недели – 43,8 часа. Известно, что за средними показателями может скрываться большой разброс значений. В нашем случае это означало бы сильное расслоение групп работников по продолжительности рабочего времени. Для того чтобы продемонстрировать действительную ситуацию, прибегнем к более детальной (по сравнению с выше приведенной) структуре распределения всех работников по комбинациям фактических часов работы в неделю и обычной продолжительности рабочего дня. Такая структура для 2017 г. представлена в таблице 2 .

К наиболее важным выводам, вытекающим из анализа приведенных в таблице 2 данных, можно отнести следующие. Во-первых, среди занятых, имеющих отклонения режима рабочего времени от стандартных 8 часов в день и 40 часов в неделю, преобладает группа лиц, у которых продолжительность и рабочего дня, и рабочей недели превышает указанный стандарт.

Доля такой укрупненной группы в 2017 г. составила около 30% от общей численности занятых. Отдельное внимание на себя обращает наиболее многочисленная ее подгруппа, а именно занятые с небольшим количеством сверхурочных часов работы в неделю (41–50 часов) и высокой переработкой в день (12 и более часов). Размер этой группы превышает 10% от общей численности занятых. Эту группу формируют примерно в равных пропорциях женщины и мужчины, средний возраст которых чуть больше 40 лет.

Во-вторых, следующая по численности укрупненная группа (13% в общей структуре занятых) – это занятые с отклонениями режима рабочего времени от стандартного в меньшую сторону. Представители этой группы работают не более 7 часов в день, а их рабочая неделя длится менее 40 часов. В-третьих, на долю групп с наименее (до 5 часов в день и до 30 часов работы в неделю) и наиболее (12+ часов в день и 71+ часов работы в неделю) интенсивными режимами рабочего времени приходится около 4,5% в каждом случае. Первую группу формируют частично занятые13, вторую – занятые с высокой переработкой. Эти две группы принципиально отличаются друг от друга по социально-демографическим характеристикам. Типичным представителем первой из них являлись женщины, средний возраст которых около 50 лет. Что касается второй группы, то характерный ее представитель – мужчина, достигший 44 лет.

Дополнительно к приведенному анализу структуры занятых нами проведен анализ динамики данной структуры за период 2001–2017 гг., основанный на данных соответствующих волн РМЭЗ-ВШЭ. Следуя общей логике предыдущего блока, отметим ряд ключевых моментов. Во-первых, в части тех занятых, чья продолжительность и рабочего дня, и рабочей недели превышала указанный стандарт. Доля этой укрупненной группы в течение 2001–2017 гг. была достаточно стабильной (около 30% от общей численности занятых). Это дает возможность отнести данную группу к устойчивому ядру нестандартной модели занятости.

Наиболее многочисленная ее подгруппа, которой уже было уделено особое внимание, – занятые с небольшим количеством сверхурочных часов работы в неделю (41–50 часов) и высокой переработкой в день (12 и более часов) – расширилась с 8% в 2001 г. до 11% в 2017 г.

Во-вторых, доля занятых с отклонениями одновременно по двум параметрам режима рабочего времени от стандартного в меньшую сторону за рассматриваемый период снизилась с 16 до 13%. В-третьих, доли групп с наименее (до 5 часов в день и до 30 часов работы в неделю) и наиболее (12+ часов в день и 71+ часов работы в неделю) интенсивными режимами рабочего времени едва изменились за рассматриваемый период.

Говоря о динамике предложенной в таблице 2 структуры занятых, отметим ее реакцию на кризис 2008–2009 гг. В этот период было зафиксировано снижение распространенности стандартного режима занятости на фоне роста занятости на условиях нестандартного режима часов работы. В последнем случае речь главным образом идет о таком режиме рабочего времени, при котором количество часов работы и в день, и в неделю было ниже стандартного уровня (т.е. 8 часов и 40 часов соответственно). Этот факт является результатом широкого использования в тот период в отечественной экономике таких механизмов адаптации, как административные отпуска, массовые переводы работников на неполное время14, приводящие к неполной занятости.

Описанные выше общие закономерности распределения занятых по количеству часов работы в России свидетельствуют о высокой диверсификации их структуры. Какие факторы порождают различия в часах работы? Ответ на этот вопрос должен помочь лучше понять, какие факторы важны для формирования общего рабочего времени в экономике.

Показанная неоднородность структуры занятых и ее динамизм диктуют необходимость расстановки исследовательских приоритетов. С этого момента сконцентрируем анализ на получающем все большее распространение стандартном режиме часов работы. Далее будут изучены факторы, которые могут оказывать влияние на вероятность занятости на условиях такого режима часов работы. Целью исследования является подтверждение эмпирическим путем связи работы на условиях 8-часового дня 40 часов в неделю и выборочных факторов. Основная гипотеза состоит в том, что занятость на условиях стандартной модели наиболее вероятна в сферах, где экономическая деятельность осуществляется в рамках нормативно-правового регулирования, в которых легко провести границы и осуществить учет рабочего времени.

Данные, методы и результаты эмпирического исследования

Основной эмпирической базой исследования стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе- ления НИУ-ВШЭ. Это серия национальных репрезентативных обследований, предназначенных для мониторинга последствий российских реформ на здоровье и благосостояние домашних хозяйств и физических лиц в России. Сведения содержат информацию о занятых и месте их основной работы, достаточную для целей исследования. Для характеристики ситуации на региональных рынках труда привлечены соответствующие показатели по уровню безработицы, публикуемые Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Оценки, основанные на микроданных, дают возможность провести анализ ситуации не только в целом, но и по отдельным группам. Это позволит выявить группы с наибольшей вероятность занятости на условиях стандартного режима работы (8-часового дня и 40-часовой недели). Выборка РМЭЗ-ВШЭ репрезентативна, что позволяет распространить полученные результаты на генеральную совокупность населения России.

Для анализа взяты последние опубликованные репрезентативные данные 26 волны, собранные в октябре 2017 – феврале 2018 г. Была сформирована выборка из респондентов с признаками занятости в возрасте 15+, которые положительно ответили на вопрос о том, «работают ли они сейчас». Выборка содержит данные по 5071 индивиду.

Цель анализа – выявить связь между выборочными характеристиками (объясняющими переменными) каждого индивида и вероятностью его занятости на условиях стандартного режима часов работы (т.е. 8-часового рабочего дня 40 часов в неделю) по сравнению с контрольной группой.

Для этого использована популярная для подобного рода исследований логит-регрессия15 зависимости фиктивной качественной переменной у, отражающей состояние занятости (где 1 соответствует занятости на условиях стан- дартного режима часов работы и 0 – занятости на условиях иных режимов часов работы), а также β-коэффициенты, определяющие вклад каждого из выбранных факторов в вероятность оказаться в состоянии занятости в стандартном режиме часов работы.

Помимо основных характеристик, обычно применяемых в традиционных экономических моделях предложения труда, учитывается влияние характеристик со стороны спроса на труд. Будем исходить из того, что решение об участии в рынке труда и решение о количестве рабочих часов являются отдельными не только по логике, но и по времени [25, c. 8]. Объясняющие переменные разделены на три группы: характеристики респондентов, места работы и места проживания (для контроля региональных экономических факторов). Все переменные в модели являются фиктивными и принимают значение 1 или 0.

В итоговый перечень вошли характеристики, отобранные нами с учетом существующей литературы, а также персональных исследовательских интересов. Так, к индивидуальным характеристикам респондента отнесены: пол; возраст; национальность; семейное положение; наличие детей до 18 лет; переезд в другую местность за последние четыре года; уровень образования (общее, среднее профессиональное и высшее); профессиональная группа16 (неквалифицированные рабочие – НКР, квалифицированные рабочие ручного труда – КРРТ, квалифицированные рабочие неручного труда – КРНРТ, работники сферы услуг – РСУ, офисные служащие и по обслуживанию клиентов – ОС, специалисты среднего уровня квалификации и чиновники – ССК, специалисты высшего уровня квалификации – СВК, законодатели, крупные чиновники, руководители высшего и среднего звена – ЗЧР; трудовой стаж на текущем месте работы; наличие двух и более мест работы; получение пенсии.

Характеристики места работы представлены сектором экономики, размером компании по численности сотрудников, формой собственности, наличием трудового договора.

В группу характеристик места проживания включены: регион проживания (Центральный федеральный округ – ЦФО, Северо-Западный – СЗФО, Приволжский – ПФО, Дальневосточный – ДФО, Южный – ЮФО, Уральский – УФО, Сибирский – СФО и Северо-Кавказский – СКФО); численность жителей в населенном пункте и уровень безработицы в регионе проживания респондента по данным Росстата.

Оцениваемая логит-регрессия имеет вид:

Pi ,(y = 1)

(logit(Pij) = ln(------) = a + e^t, (1)

-

1 -Pij (У = 1)

где β – вектор оцениваемых коэффициентов, рассчитанных с использованием метода максимального правдоподобия; p ij – вероятность индивида i с набором характеристик Xj (объясняющих переменных) оказаться в состоянии j (т.е. занятости на условиях стандартного режима часов работы).

Вероятность занятости на условиях стандартного режима часов работы может быть определена следующим образом:

P ij (У = 1) =

-----—— =------7--------Г. (2)

1 + e ( а +вл) 1 + exp (—(a + pxi))

Предельное влияние каждой переменной на вероятность занятости на условиях стандартного режима часов работы находится по формуле:

dPij (У = 1) _ M _ d^Y = pH(1 pH)в

В таблице 3 представлены результаты логистической регрессии, с помощью которой была проведена оценка вероятности оказаться занятым на условиях стандартного режима часов работы по сравнению с занятостью на других условиях.

Таблица 3. Факторы занятости на условиях стандартного режима часов работы, 2017 г. (логит-регрессия)

|

Фактор занятости (объясняющая переменная) |

Значение фактора |

|

|

Среднее |

Расчетное |

|

|

Пол |

||

|

(1 – женщины) |

0,516 |

0,039 |

|

Возраст, лет |

||

|

15–19 |

0,004 |

n.e. |

|

20–24 |

0,056 |

-0,731* |

|

25–34 |

0,239 |

-0,272 |

|

50–64 |

0,277 |

-0,215 |

|

65–72 |

0,027 |

-0,180 |

|

73+ |

0,007 |

-2,219** |

|

Национальность |

||

|

(1 – нерусский по национальности) |

0,104 |

-0,293** |

|

Семейное положение |

||

|

(1 – холост / не замужем) |

0,422 |

-0,103 |

|

Наличие детей |

||

|

(1 – есть дети младше 18 лет) |

0,400 |

0,009* |

|

Переезд в другую местность |

||

|

(1 – да, за последние 4 года) |

0,015 |

-0,447 |

|

Уровень образования |

||

|

Профессиональное |

0,532 |

-0,012 |

|

Высшее |

0,339 |

0,259* |

|

Профессиональная группа |

||

|

КРРТ |

0,262 |

0,262 |

|

КРНРТ |

0,181 |

-0,708*** |

|

РСУ |

0,057 |

0,361* |

|

ОС |

0,193 |

0,212 |

|

ССК |

0,172 |

0,270 |

|

СВК |

0,060 |

0,322* |

|

ЗЧР |

0,003 |

n.e. |

|

Специфический трудовой стаж |

||

|

Менее года |

0,138 |

-0,154 |

|

2–5 лет |

0,329 |

-0,139 |

|

6–15 лет |

0,331 |

-0,069 |

|

26+ |

0,076 |

-0,179 |

Окончание таблицы 3

|

Фактор занятости (объясняющая переменная) |

Значение фактора |

|

|

Среднее |

Расчетное |

|

|

Работа в двух и более местах |

||

|

(1 – есть вторая работа) |

0,039 |

-0,281* |

|

Наличие пенсии |

||

|

(1 – есть) |

0,195 |

-0,112 |

|

Сектор экономики |

||

|

Обрабатывающая промышленность |

0,158 |

0,475*** |

|

Строительство |

0,074 |

0,638*** |

|

Сельское хозяйство |

0,041 |

0,078 |

|

Органы управления |

0,022 |

0,928*** |

|

Образование, наука, здравоохранение |

0,201 |

-0,276* |

|

Армия, МВД, органы безопасности |

0,050 |

-0,391* |

|

Финансы |

0,022 |

0,706*** |

|

Энергетическая промышленность |

0,019 |

0,879*** |

|

ЖКХ |

0,038 |

0,869*** |

|

Иное |

0,063 |

0,325* |

|

Размер компании |

||

|

Микробизнес (не более 15 чел.) |

0,285 |

-0,115 |

|

Малый бизнес (16–100 чел.) |

0,419 |

-0,021 |

|

Крупный бизнес (более 250 чел.) |

0,203 |

-0,011 |

|

Форма собственности |

||

|

с государственным участием |

0,427 |

0,250** |

|

иностранная |

0,028 |

-0,261 |

|

иная |

0,009 |

-0,877* |

|

Наличие трудового договора |

||

|

(1 – есть) |

0,918 |

0,937*** |

|

Регион проживания |

||

|

СЗФО |

0,106 |

-0,611*** |

|

ПФО |

0,220 |

-0,107 |

|

ДФО |

0,048 |

-0,856*** |

|

ЮФО |

0,119 |

0,023 |

|

УФО |

0,069 |

-0,670*** |

|

СФО |

0,125 |

0,073 |

|

СКФО |

0,038 |

-0,712*** |

|

Населенный пункт, численность населения |

||

|

Свыше 3 500, но менее 1 000 000 |

0,587 |

0,422*** |

|

свыше 1 000 000 (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) |

0,081 |

0,508** |

|

Москва или Санкт-Петербург |

0,108 |

0,584*** |

|

Уровень безработицы в регионе |

||

|

(1 – выше среднего по РФ) |

0,464 |

-0,056 |

|

Количество наблюдений |

3014 |

|

|

Зависимая переменная |

0,413 |

|

|

Точка пересечения |

0,393 |

|

Источник: рассчитано по: РМЭЗ НИУ ВШЭ. URL: (дата доступа: 14.05.2019).

Список литературы Часы работы в России: модели занятости и факторы выбора

- Boulin J.-Y., Lallement M., Messenger J.C., Michon F. (Eds.). Decent Working Time: New Trends, New Issues. Geneva, International Labour Office, 2006. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_071859.pdf (accessed: 10.05.2019).

- Зайцев А.А. Межстрановой анализ отраслевой производительности труда в 1991-2008 годах. М.: Институт экономики РАН, 2014. URL: https://inecon.org/docs/Zaytsev_paper_20140424.pdf (дата обращения: 15.05.2019).

- Гимпельсон В., Капелюшников Р. Нестандартная занятость и российский рынок труда: препринт WP3/2005/05. М.: ГУ ВШЭ, 2005. 36 с. URL: https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216408139/WP3_2005_05.pdf (дата обращения: 10.05.2019).

- Lee S., McCann D., Messenger J.C. Working Time Around the World: Trends in Working Hours, Laws and Policies in a Global Comparative Perspective. Routledge, 2007. 220 p.

- OECD Reviews of Labour Market and Social Policies. Russian Federation 2011. OECD Publishing. Available at: http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/oecdreviewsoflabourmarketandsocialpoliciesrussianfederation.htm (accessed: 20.02.2018).

- Benczúr P., Rátfai A. Economic fluctuations in Central and Eastern Europe: the facts. Applied Economics, 2010, vol. 42, no. 25, pp. 3279-3292.

- Gimpelson V., Kapeliushnikov R. Labor market adjustment: is Russia different? In: Alexeev M., Weber Sh. (Eds.). The Oxford Handbook of the Russian Economy. 2013. Available at: http://www.oxfordhandbooks.com/view/ (accessed: 14.03.2019).

- DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199759927.001.0001/oxfordhb-9780199759927-e-012

- Клепикова Е. А. Эластичность предложения на российском рынке труда // Вопросы экономики. 2016. № 9. С. 111-128.

- Ларин А.В., Максимов А.Г., Чернова Д.В. Эластичность предложения труда по заработной плате в России // Прикладная эконометрика. 2016. № 41. С. 47-61.

- Занятость и социальная прекаризация в России: введение в анализ: монография / В.Н. Бобков, О.В. Вередюк, Р.П. Колосова, Т.О. Разумова. М.: ТЕИС, 2014. 96 с.

- Quinlan M. Precarity and workplace well-being: a general review. In: Nichols T., Walters D. (Eds.). Safety or Profit? International Studies in Governance, Change and the Work Environment. Routledge, 2017.

- Workplace Stress: A Collective Challenge. ILO, 2016. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-safework/documents/publication/wcms_466547.pdf (accessed: 14.03.2019).

- Salminen S. Shift work and extended working hours as risk factors for occupational injury. The Ergonomics Open Journal, 2010, no. 3, pp. 14-18.

- Collewet M., Sauermann J. Working Hours and Productivity. IZA Discussion Paper №10722. 2017. Available at: https://newsroom.iza.org/en/archive/research/do-longer-working-hours-decrease-performance/ (accessed: 14.03.2019).

- Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, Injuries, and Health Behaviors. DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-143. U.S. Department of Health and Human Services. Available at: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2004-143/pdfs/2004-143.pdf (accessed: 14.03.2019).

- Dinh H., Strazdins L., Welsh J. Hour-glass ceilings: work-hour thresholds, gendered health inequities. Social Science and Medicine, 2017, vol. 176, pp. 42-51.

- Otterbach S., Wooden M., Fok Y.K. Working-Time Mismatches and Mental Health. IZA Discussion Paper No. 9818, March 2016. Available at: http://ftp.iza.org/dp9818.pdf (accessed: 14.04.2019).

- Hamermesh D.S. Workdays, Workhours, and Work Schedules: Evidence for the United States and Germany. Kalamazoo, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 1996. 173 p.

- Вередюк О. В. Качество занятости молодежи в России: анализ оценок удовлетворенности работой // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 3. С. 306-323.

- DOI: 10.14515/monitoring.2018.3.16

- Kodz J. et al. Working Long Hours: A Review of the Evidence. Volume 1 - Main report. Employment Relation research series No. 16, 2003. Available at: https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/errs16_main.pdf (accessed: 14.04.2019).

- Golden L. The Effects of Working Time on Productivity and Firm Performance: a Research Synthesis Paper. Geneva: ILO, 2012. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_protect/-protrav/-travail/documents/publication/wcms_187307.pdf (accessed: 14.05.2019).

- Messenger J.C. (Ed.). Working Time and Workers' Preferences in Industrialized Countries: Finding the Balance. London and New York, Routledge, 2004. 231 p.

- Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения: доклад Центра трудовых исследований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ / под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. М., 2017. 148 c.

- Варшавская Е.Я. Российский рынок труда и экономический кризис 2008-2009 гг.: время упущенных возможностей? // Вестник Омского университета. Серия "Экономика". 2012. № 3. С. 91-96.

- Killingsworth M. R. Labor Supply. Cambridge University Press, New York, 1983. 493 p.

- Абрамов А., Радыгин А., Чернова М. Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 61-87.

- Рой О. М. Об основных тенденциях занятости в бюджетном секторе Российской Федерации // Вестник Омского университета. Серия "Экономика". 2018. № 1 (61). С. 173-181.

- DOI: 10.25513/1812-3988.2018.1.173-181

- Вередюк О. В. Неформальная занятость: структура и факторы риска в России // Вестник Санкт- Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. 2016. Вып. 4. С. 33-48.

- DOI: 10.21638/11701/spbu05.2016.402