"Чегачилик" - традиционная узбекская техника починки посуды и ее зарубежные аналоги: практики сохранения промысла

Автор: Улмасов Акмалжон Фозилович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Региональные исследования истории и культуры

Статья в выпуске: 4 (32), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье выявляются и сравниваются особенности традиционного промысла починки фарфоровой посуды, носящего в Узбекистане название «чегачилик», распространенного также в странах Азии и Европы, определяются актуальные практики сохранения древнего ремесла. Основой научных изысканий являются результаты исследований археологов и этнографов, материалы интервью и бесед с мастерами, а также свидетельства современников об их деятельности. Применен кросс-культурный подход и методы этнографии. Проанализирована история развития промысла чегачилик в Узбекистане, приводятся новые данные об узбекском мастере-чегачи, являющемся одним из последних носителей этой традиции. Чегачилик сравнивается с китайским искусством жу и японским кинцуги, изучена деятельность мастеров в Англии и Австралии. Выявлены общие и особенные характеристики промысла в разных культурах, а также современные тенденции его развития, определены перспективы возрождения древнего ремесленного искусства чегачи в Узбекистане.

Чегачи, чегачилик, жу, кинцуги, фарфор, ремесло, прикладное искусство, реставрация, традиция, узбекистан, китай, япония

Короткий адрес: https://sciup.org/170197334

IDR: 170197334 | УДК: [666.512:7.025.4]:745(575.1) | DOI: 10.36343/SB.2022.32.4.005

Текст научной статьи "Чегачилик" - традиционная узбекская техника починки посуды и ее зарубежные аналоги: практики сохранения промысла

Развитие современной цивилизации характеризуется нарастающей динамикой глобализационных процессов, зачастую бросающих вызов традиционной культуре, в недрах которой в течение столетий вырабатывались присущие каждому народу уникальные ценностные модели, воплощались и передавались из поколения в поколение достижения и по-

Рис. 1. Каменный котел до и после реставрации (фото автора)

Fig. 1. Stone cauldron before and after restoration (Photo by the author)

ложительный опыт. Трансляция культуры охватывает не только вещественные артефакты, немаловажное значение в этом процессе имеет и нематериальное наследие, являющееся по природе своей самой хрупкой и подверженной многочисленным изменениям совокупностью культурных ценностей. Оно включает в себя знания и навыки, в том числе касающиеся традиционных технологий, воплощенных в национальных промыслах и ремеслах, и испытывает колоссальное негативное влияние, вызванное различными модернизационными тенденциями. Сохранение нематериального культурного наследия, традиций, обычаев, различных форм самовыражения в настоящее время является актуальной задачей для большинства государств, вступивших на путь интенсивного социально-экономического развития.

Достаточно ярким примером в данном смысле является культура Узбекистана, характеризующаяся многообразием видов народного декоративно-прикладного искусства, каждый из которых имеет свой путь эволюционного развития. Между тем некоторые ремесла совершенно забыты или находятся на грани исчезновения. Одним из таких ремесел является чегачилик (от узбекского че-гачи — починщик и аффикса - лик занятие, профессия); в народе его еще называют қадоқ-чилик ( ^адо^ — скоба, ^адо^чи — мастер, который чинит фарфоровую посуду, используя металлические скобки). Предлагаемый научный обзор в целом посвящен истории этого вида ремесла и его роли в культуре и общественной жизни Узбекистана и других этносов.

Внимание к рассматриваемой теме вызвано находкой каменного котла, отреставри- рованного впоследствии автором. Этот котел XI-XII вв. найден при археологических раскопках, проводившихся на городище Старого Термеза в 2010 г. Сосуд обнаружен в виде нескольких десятков крупных и мелких кусков, в ходе реставрации все фрагменты были склеены, недостающие части заполнены гипсом. После проведенных работ выяснилось, что котел снабжен парными ушками и имеет коническую форму, наружная его поверхность украшена вертикальными бороздками [10, с. 51] 1.

Интерес представляет тот факт, что большие фрагменты котла крепились друг к другу заклепками. То есть по краям данных фрагментов были проделаны небольшие параллельные отверстия, через которые пропускались соединяющие их металлические скобы. Судя по культурному слою, в котором был обнаружен котел, починка производилась вскоре после того, как он был разбит. Можно предположить, что такие каменные котлы часто чинились для повторного использования из-за сложности их изготовления или невозможности приобретения нового сосуда (рис. 1).

Таким образом, можно предположить, что починка кухонных сосудов и других необходимых в быту предметов существовала с давних времен. Позднее сформировалась специальная профессия починщика разбитой керамической и фарфоровой посуды, таких ремесленников называли чегачи . В настоящее время нет информации о том, когда и где они впервые появились, но до недавнего времени их мастерские находились на рынках.

Впрочем, иногда чегачи ходили по махаллаям-кварталам и восстанавливали нуждающиеся в ремонте предметы быта, накопившиеся в частных хозяйствах. В основном они чинили металлическими пластинами и скобами сломанную фарфоровую посуду: носики, ручки, крышечки. Хотя инструменты и сырье, которые они использовали, а равно и метод починки были просты, изделия служили долго благодаря качественной работе. К сожалению, этот традиционный

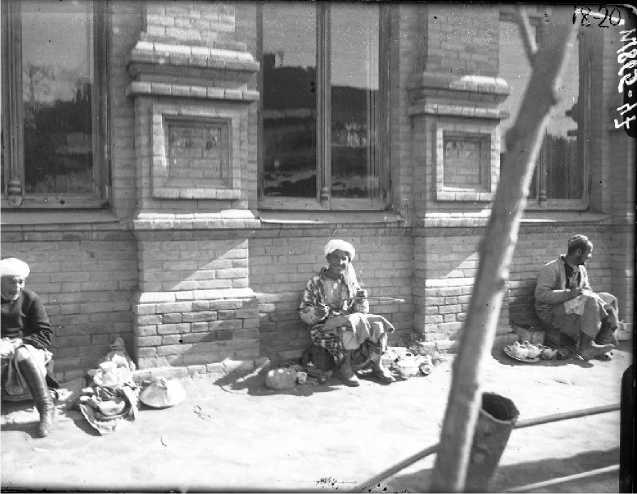

Рис. 2. В старом Самарканде: починка фарфоровой посуды на базаре: мастер-починщик и заказчик. 1931 (Из фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук)

промысел почти не сохранился до наших дней (рис. 2).

В научно-популярной литературе, альбомах и других источниках можно найти информацию о мастерах этой профессии. Например, в книге «Этнография, этногенез и этническая

Fig. 2. In old Samarkand: mending porcelain dishes at the bazaar: the mender and the customer. 1931 (From the funds of the Museum of Anthropology and Ethnography named after Peter the Great (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences)

история народов Средней Азии», в разделе, где речь идет о дунганах, проживающих в Китае, отмечается, что среди них распространен промысел чинильщиков посуды — чегачилик [5, с. 232].

Некоторые материалы, посвященные этому ремеслу, опубликованы на сайте «Письма о Ташкенте». В частности, Ю. Геворкян вспоминает, что в район, где он проживал в детстве, несколько раз приезжал мастер Уста Ширин [1]. Т. Кузиев, отмечает, что в альбоме К. П. фон Кауфмана «Туркестан» можно встретить фотографии мастеров, которые чинят посуду. Действительно, в этнографической части кауфманского «Туркестанского альбома» [4] среди множества фотографий, относящихся к началу 1870-х гг. и отражающих материальную культуру и обычаи жителей Средней Азии, приводится изображение мастера-починщика битой посуды [3, с. 50]. Несмотря на то что это фото, судя по заголовку листа, сделано в г. Ура-Тюбе (современный Истаравшан), находящемся на территории Таджикистана, оно позволяет составить общее впечатление о повседневном труде этих мастеров.

Таким образом, традиционный промысел чегачилик в Узбекистане практически не подвергался научному изучению как специфический объект нематериального наследия, поэтому на начальной стадии исследования необходим научный обзор, который был бы нацелен на выявление и сравнение специфических характеристик традиционных промыслов починки посуды из фарфора, имеющих распространение в Азии и Европе, с тем чтобы определить актуальные практики, связанные с сохранением и трансляцией этих ремесел.

Источниками, лежащими в основе настоящего обзора, служат результаты исследований археологов, этнографов и культурологов, материалы интервью и бесед с мастерами, отраженные в различных публикациях, а также свидетельства современников о деятельности ремесленников, продолжающейся в наши дни. Методологию исследования составил инструментарий, применяющийся в кросс-культурных исследованиях и предполагающий использование компаративного подхода, который призван объяснить специфику какого-либо объекта на основе его сопоставления с иными объектами с целью установления сходств или различий. Любое ремесло является одновременно частью системы средств существования (поскольку подразумевает

Рис. 3а. Чегачи (починщики посуды) у стены оптового склада Товарищества Э. Циндель. г. Ташкент, 1925 (Из фондов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук)

Fig. 3a. Chegachi (dish menders) at the wall of the wholesale warehouse of the E. Tsindel Partnership. Tashkent, 1925 (From the funds of the Museum of Anthropology and Ethnography named after Peter the Great (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences)

изготовление в той или иной степени необходимых для жизнеобеспечения предметов) и социокультурной системы (так как носители ремесленных навыков являются частью общества и имеют свои профессиональные роли и ценности), поэтому объектами анализа должны являться как специфические знания и навыки, так и те, кто ими обладает, то есть сами ремесленники. Немаловажное значение для настоящей работы имело также использование методов этнографической науки, в особенности функционального (учитывающего роль культурных элементов в жизни общества), а также системного (позволяющего выявить связи культурного явления с другими объектами и явлениями). Исследование процессов, связанных с эволюцией традиционного промысла починки посуды, будет способствовать более успешному изучению влияния модернизации на сферу традиционного ремесленного производства в странах Центральной Азии и других регионах, а также формированию теоретико-методологических оснований для изучения данного вида ремес- ла как находящейся под угрозой исчезновения части нематериального культурного наследия целого ряда этносов.

Ремесленники- чегачи, чей промысел в XIX — первой половине XX вв. был очень востребован, имели в то время свои кварталы во многих среднеазиатских городах. Искусных мастеров уважали и почитали, встречали с почетом на свадьбах и торжествах — эта профессия была более востребована, чем ювелирное дело. В то время считалось, что можно жить без украшений, новой шапки или рубашки, и даже порванный плащ можно залатать, одна- ко, если в доме была разбита посуда, без мастера (чегачи) обойтись было нельзя [2].

Сейчас фабричное производство фарфоровой посуды привело к ее изобилию, между тем раньше она была достаточно редким и дорогим видом домашней утвари. Вместо нее использовались керамические тарелки, кувшины, косушки и пиалы, деревянные ложки и палочки для еды. Мастер- чегачи , как правило, не чинил глиняную посуду из-за ее хрупкости и невозможности применения к ней методов скрепления осколков скобами. Фарфоровый же сосуд, отреставрированный опытными и умелыми руками ремесленника, никогда не протекал.

Мастер-чегачи имел только одного ученика, и когда тот достигал достаточного уровня, приглашались из трех разных жилых районов три мастера-чегачи, которые проверяли его степень овладения мастерством. Подмастерье, прошедший «экзамен», получал «благословение», которое подтверждало обретение им новой профессии (рис. 3 а, б). После этого он должен был в течение месяца бесплатно чинить фарфоровую посуду и предметы, принадлежащие его бедным односельчанам. Это было своего рода благотворительностью. Т К. Кузиев отмечает, что такое серьезное обучение ремеслу практиковалось только в Туркестане, «потому что фарфор тут всегда был привозным, тут сходились в “битве” за рынок русский (Гарднер, Кузнецов и т. д.) и китайский фарфор» [2].

Исследования показали, что мастера- чегачи издревле были широко распространены и в других регионах, помимо Туркестана. В ходе подготовки данной статьи получены новые сведения о них2. В частности, было установлено, что в городе Коканде, одном из древнейших городов Ферганской долины, традиции этого ремесла сейчас продолжает династический мастер Хабибулло Нематуллаев, представляющийся как қадоқчи. Он является одним из немногих ныне живущих чегачи не только в самой долине, но и во всем Узбекистане. Его отец, Умматулла Нематуллаев, был родом из арабского селения Миндон в районе Вадил Ферганской долины и занимался земледелием. Мастер рассказал, что этому ремеслу его отец научился у Бахтиёр-ака — сына его дяди по имени Тиллавой-ата. Во время войны они ходили из села в село и чинили жителям

Рис. 3 б. Мастера-чегачи на Ташкентской улице в Самарканде, 1917 г. (Фото: Maynard Owen Williams; Центральноазиатский фотоархив, фонд Национального географического журнала, октябрь 1918 г.) Fig. 3 b. Chegachi craftsmen on Tashkent Street in Samarkand, 1917 (Photo: Maynard Owen Williams; Central Asian Photo Archive, National Geographical Journal Fund, October 1918)

винции Анху принадлежит к небольшой группе профессионалов-починщиков фарфора, сохранившихся в Китае. Студия мастера Тонга, расположенная в районе Феншин, не только хранит тысячелетние традиции, но и проводит мастер-классы по искусству жу. Тонг, мно- разбитую посуду. Мастер- қадоқчи говорит, что он научил своему ремеслу двух своих сыновей, но они не практикуют из-за недостаточного спроса. По его словам, этот вид ремесла сейчас исчезает, и он сожалеет, что нет людей, продолжающих традиции промысла (рис. 4).

Хотя этот вид кустарного промысла в Узбекистане уже почти исчезает, в некоторых зарубежных странах он фактически возведен в ранг искусства. Например, в Китае энтузиаст Тонг Вэйчэн, любитель фарфора, открыл мастерскую и собирает сломанную фарфоровую посуду по окрестностям, чтобы отреставрировать ее в уникальном старинном стиле — методом починки металлическими заклепками. На китайском языке она называется жу ( ju ), такое же имя носит ремесленная галерея [7]. Этот молодой мастер родом из китайской про-

Рис. 4. Хабибулло Нематуллаев, потомственный мастер-чегачи из г. Коканда Ферганской долины (источник: скриншот из видео Н. Усманова)

Fig. 4. Khabibullo Nematullaev, hereditary chegachi master from Kokand, Fergana Valley (Source: Screenshot from N. Usmanov’s video)

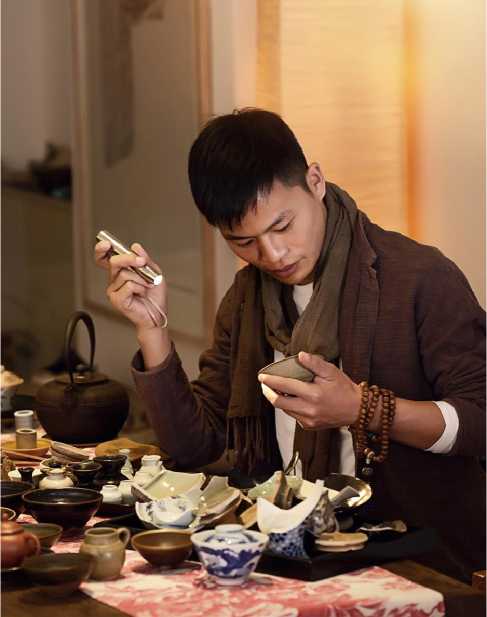

Рис. 5. Тонг Вейчен внимательно разглядывает фарфор, который чинит (фото Ti Gong) [7]

Fig. 5. Tong Weicheng is carefully examining the porcelain he is mending (Photo by Ti Gong) [7]

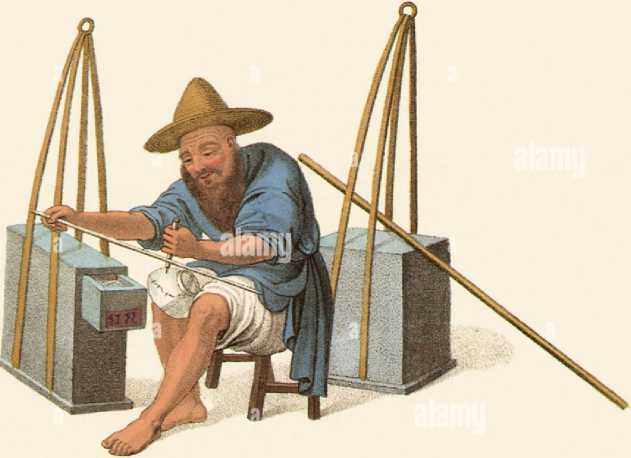

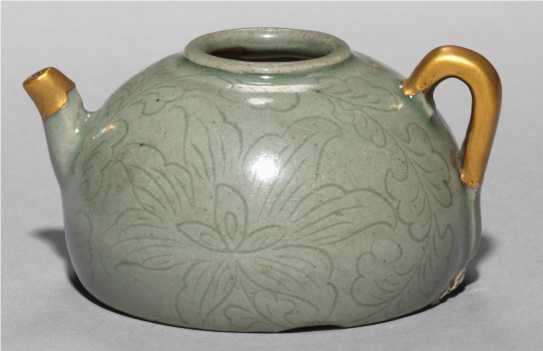

Рис. 6. Мастер по ремонту фарфора из Китая, возможно, работы Пукуа, Гуанчжоу, Китай, ок. 1790. Акварель. 14 1/4’’ х 18 1/8’’ (из фондов Музея Виктории и Альберта, Великобритания)

Fig. 6. Porcelain mender from China, possibly by Pukua, Guangzhou, China, ca. 1790. Watercolor. 14 1/4’’ x 18 1/8’’

(From the collections of the Victoria and Albert Museum, UK)

го лет практиковавший в качестве фотографа, оставил свою прежнюю работу и стал серьезно заниматься починкой посуды. Благодаря ему не только сохранился уникальный и исчезающий вид ремесла, но и увеличилось число людей, интересующихся этим искусством. Он говорит, что его интерес к починке посуды возник, когда он посетил музей в Шанхае, где увидел изысканные фарфоровые сосуды в трещинах. С этого момента он начал осваивать это редкое ремесло и через несколько месяцев практической работы полюбил свою новую профессию (рис. 5).

В Китае древний метод реставрации посуды более сложен, чем в Средней Азии. Ремонт фарфоровых изделий заклепками состоит из нескольких этапов. Сначала собирают осколки фарфора и определяют места их прикрепления друг к другу, а вдоль трещины делают небольшие отверстия для забивания гвоздей. Этот процесс прокалывания по-китайски называется жин ганг зун ( jin gang zuan ). В Китае даже есть поговорка: «Если у тебя нет жин ганг зун , то не занимайтесь фарфором». Из пословицы можно понять, что это ремесло существовало в Китае издавна, отразившись даже в фольклорной традиции (рис. 6).

По словам Тонга, самая сложная часть реставрации скобами — поиск лучшего место для расположения заклепки в фарфоровой чаше. При этом требуется «делать в изделии как можно меньше отверстий, чтобы они не повреждали первоначальные узоры на сосуде» [7]. Молодой мастер посетил почти все музеи Китая, собирая информацию о фарфоровых изделиях, отреставрированных в этой технике, чтобы глубже изучить историю древнего ремесла жу.

Согласно исследованиям Тонга, существуют письменные источники, связанные с ремеслом жу ,

Рис. 7. Фарфоровый кувшин династии Юань (12711368), отреставрированный Тонгом Вэйчэном

(фото Ti Gong) [7]

Fig. 7. Yuan Dynasty (1271–1368) porcelain jar restored by Tong Weicheng (Photo by Ti Gong) [7]

в которых упоминается только сам этот термин, но почти нет сведений о его возникновении и становлении. Однако ему удалось выяснить, что это искусство в Китае имеет 5000-летнюю историю, свидетельством чему являются найденные в центральном Китае гончарные сосуды, принадлежащие культуре Яншао, имевшие небольшие отверстия возле трещин [7]. Подобным же способом была отреставрирована 2000-летняя нефритовая находка, обнаруженная в гробнице короля Наньюя в провинции Гуандун, однако для ее починки вместо металлических заклепок древний мастер использовал тонкую веревку.

Считается, что искусство починки фарфора зародилось во времена династии Тан (618-907 гг.н.э.) и сохранилось до наших дней практически без изменений с той лишь разницей, что теперь для проделывания отверстий используется электродрель, а не метод жин ганг зун (рис. 7).

Мастер Тонг утверждает, что в прошлом «некоторые мастера-чегачи намеренно увеличивали количество забитых скоб, чтобы заработать больше денег» [7]. Это обнаруживается по явно излишнему количеству заклепок на посуде, относящейся к периоду правления династии Цин. Однако во времена династии Сун (960-1279) некоторые отреставрированные предметы имели только две заклепки. Сам же Тонг взимает плату с клиентов в зависимости от количества трещин, а не количества использованных заклепок [7]. Если он обнаружит, что реставрация будет стоить дороже, чем сама посуда, то спросит у клиентов, сколько стоит предмет и есть ли смысл его чинить. «Иногда мы можем найти красоту во фрагментах. Нам не нужно все исправлять» [7],— говорит мастер. Сегодня в его студии более 30 учеников, и Тонг надеется передать свои навыки большему количеству людей. Он также планирует написать книгу по истории реставрации фарфора, чтобы заполнить образовавшийся пробел в научном знании. О своей строгой приверженности древней традиции

Рис. 8. Галерея фарфора в мастерской Тонга Вэйчэна (фото Ti Gong) [7]

Fig. 8. Gallery of porcelain in the workshop of Tong Weicheng (Photo by Ti Gong) [7]

мастер говорит так: «Я хочу оставить “ ju” как есть. Оригинал самый красивый» [7] (рис. 8).

У японцев имеется традиция не выбрасывать посуду, которая была использована в повседневной жизни и сломалась, а хранить ее как сувенир и реликвию, предназначенную для церемоний почитания предков. Рассматриваемый вид ремесла, так же как в Китае, с древних времен существовал и в Японии (рис. 9). Кроме того, в этой стране широко распространено искусство кинцуги — реставрации фарфоровых изделий драгоценными материалами, такими как золото и серебро. Кинцуги (от японского кин — золото и цуги — столярное дело) — метод реставрации сломанных частей керамики путем смешивания золотого, серебряного или платинового порошка с лаком и последующей склейки. Этот метод похож на технику маки-э 3. Философский аспект этого искусства заключается в том, что реставрацию сломанного места следует рассматривать как часть истории объекта, а не как его починку [2].

Реставрировать посуду при помощи лака — древняя японская традиция. Возможно, в какой-то момент искусство кинцуги слилось с маки-э , сместив другие методы рестав-

Рис. 9. Сетчатая чаша из Нанкина, отреставрированная заклёпками. 1750 г. (фото Jared Zimmerman)

Fig. 9. Pierced bowl from Nanjing, restored with rivets.

1750 (Photo by Jared Zimmerman)

рации керамики. Хотя этот процесс связан с японскими мастерами, данная техника также использовалась гончарами в таких странах, как Китай, Вьетнам и Корея.

Происхождение кинцуги тесно связано с глиняной посудой, используемой для чаною (японской чайной церемонии). В Японии существует теория, согласно которой искусство кинцуги возникло в конце XV в., когда японский сёгун Асикага Ёсимаса (1449-1473) отправил в Китай поврежденный чайник для починки. Когда керамику вернули, обнаружилось, что изделие починили уродливыми металлическими заклепками, и японские мастера прибегли к поискам более эстетичного способа реставрации такой посуды — так появился метод кинцуги . Коллекционеры были настолько впечатлены новым искусством, что некоторые из них намеренно разбивали дорогую керамику и пытались восстановить ее с помощью золота кинцуги . Кроме того, керамику, которая в процессе производства была деформирована, не выбрасывали, а намеренно ломали и реставрировали [8] (рис. 10).

Нет сомнения, что подобное ремесло распространилось не только в Азии, но и в Европе. Доказательством этому служит фото Александра Битти, на котором изображен мастер- чегачи . Оно было включено в шестой

Рис. 10. Винный кувшин с надрезанным завитком, Корея, период Корё, отреставрированный золотым лаком японским коллекционером в начале XX в.

Из фондов Кливлендского музея искусств, фото Michael Dreiling)

Fig. 10. Wine ewer with incised scroll design, Korea, Goryeo period, restored with gold lacquer by a Japanese collector in the early 20th century (From the collections of the Cleveland Museum of Art, photo by Michael Dreiling)

том серии книг «Народы всех наций» под редакцией Дж.А.Хаммертона. В письме от коллекционера керамики и фарфора из Шотландии, приславшего фотографию, говорится, что «бродячий мастер-чегачи расположился у сосен в местности Ротимурхуса ( Rothiemurchus ) Шотландии. Он ездит по стране, занимаясь своим ремеслом, то есть в каждой деревне обслуживает тех бережливых людей, которые предпочитают чинить свои разбитые кувшины, чем тратить деньги на покупку новых. Его дом и пожитки размещены на гужевой тележке, которую он возит с собой, и когда наступает вечер, укрытие и костер уже готовы. И пока над ним клубится едкий древесный дым, он заканчивает какую-нибудь работу для местного дачника» [6]. На фото мастер вручную просверливает восстанавливаемый предмет, а под ногами его лежит отреставрированный кувшин (рис. 11).

Этот уникальный вид ремесла имеется еще в одной из европейских стран — Англии. Мастеров на английском языке называют china menders , то есть «китайские починщики посуды». Они начали свою деятельность в 50-х гг. прошлого века, а сегодня являются первыми в отрасли профессиональными реставраторами керамики. Одна из самых известных в стране мастерских была основана Редженом Май-

Рис. 11. Мастер-чегачи в лесу Шотландии. 1918 г. (фото Alexander Beattie; из книги Hammerton, J (ed.) (1924) Peoples Of All Nations: Their Life Today and The Story of Their Past (Book 6). London: The Fleetway House. P. 4518)

Fig. 11. Wandering china-mender camped by the pines of Rothiemurchus. 1918 (Photo by Alexander Beattie; from Hammerton, J (ed.) (1924) Peoples of All Nations: Their Life Today and The Story of Their Past (Book 6). London: The Fleetway House. P. 4518)

ером и Анжелой Дрейсон в Сент-Джонс-Вуде. Теперь же она превратилась в крупную компанию с офисом в Лондоне. Мастера специализируются на реставрации и восстановлении всех видов (драгоценного или повседневного) фарфора, керамики и терракотовых статуэток. Компания предоставляет свои услуги известным магазинам, страховым и логистическим компаниям, а также любителям антиквариата. Английские ремесленники также оказывают услуги населению, реставрируя ценные вещи или специальные подарки, купленные друзьями или родственниками (рис. 12).

Сегодня и в других странах мира можно найти продолжателей этого вида ремесла. Например, одна из них — Лана Цивлин, родом из Белоруссии, проживающая ныне в Австралии. Она окончила Абрамцевский художественно-промышленный колледж

Рис. 12. Китайская компания “China Repairers” в Лондоне и их реставрационные работы (источник: сайт

Fig. 12. Chinese company China Repairers in London and their restoration works (Source: website

Рис. 13. Мастер-чегачи Л. Цивлин из Австралии и её работы (источник сайт

Fig. 13. Chegachi master Lana Tsivlin from Australia and her works (Source: website

в Москве по специальности «Керамика и китайская живопись». Лана, приехав в Австралию, сначала работала дома, а к концу 1980-х гг. открыла свой бизнес по китайской реставрации в Эльстернвике. Ее первым клиентом стал Уильям Джонсон, местный коллекционер и торговец антиквариатом, который сам отреставрировал много фарфора. Позже его коллекция была передана в дар Национальному трастовому музею. Лана имеет 20-летний стаж и до сих пор активно трудится в этой профессии [9] (рис. 13).

Важно отметить, что чегачилик — уникальный вид ремесла и искусства, появившийся еще в глубокой древности и до недавнего времени пользовавшийся большим спросом. Зачастую у людей немало доставшихся по наследству и представляющих ценность бытовых фарфоровых предметов, которые по тем или иным причинам были разбиты, а потом отреставрированы. В некоторых культурах Востока разбитая посуда является недобрым предзнаменованием [3, с. 95], кроме того, за последние полвека появилось суеверие, что если в доме есть разбитая посуда, то семья не будет крепкой. В доме предков автора статьи находилось несколько изящных блюд, отремонтированных мастером- чегачи . Храня вещи, восстановленные с помощью заклепок, они гордятся крепостью семейных уз и цивилизованных отношений.

Проанализированные в рамках данного обзора сведения позволяют сделать ряд выводов. Во-первых, починка разбитой посуды — вид кустарного промысла, существовавший с древних времен и традиционно сохранявшийся главным образом в странах Востока на протяжении нескольких столетий. Во-вторых, несмотря на то что в последние десятилетия наблюдается тенденция к исчезновению этого вида прикладного искусства, в таких странах, как Китай, Япония, Англия и Австралия, эту традицию сохранили и довели практически до уровня искусства. В-третьих, сравнение развития промысла в этих странах показало, что общие технологические принципы восстановления посуды в основе своей значительно отличаются (в Японии вместо скоб, как правило, используется лак, смешанный с порошком драгоценного металла, в странах Запада предпочитают и вовсе скрывать место соединения частей сосуда), а инструменты модернизируются (со временем на смену архаичным приспособлениям пришла дрель). В-четвертых, необходимо констатировать, что современные мастера в Китае, Великобритании и Австралии достигли успеха главным образом за счет своего энтузиазма, путем самообразования и самообучения. В Японии же традиция искусства кинцуги практически не прерывалась течением времени.

В Узбекистане искусство чегачилик, к сожалению, почти ушло в прошлое, между тем можно надеяться, что и здесь этот промысел будет возрожден и найдутся мастера, которые смогут приложить свой энтузиазм и талант, восприняв знания об этом уникальном виде творчества у еще живых мастеров. Для этого необходимо поддержать и поощрить тех, кто продолжает традицию, ведь долг каждого из нас — сохранить культурное наследие и ценности наших предков, чтобы передать их будущим поколениям.

Akmaljon F. ULMASOV

“Chegachilik” – the Traditional Uzbek Technique of Mending Dishes and Its Foreign Analogues: Practices of Preserving the Craft

Список литературы "Чегачилик" - традиционная узбекская техника починки посуды и ее зарубежные аналоги: практики сохранения промысла

- Геворкян Ю. Э. Усто Ширин [Электронный ресурс] // Письма о Ташкенте. URL: https://mytashkent.uz/2007/03/12/usto-shirin (дата обращения: 23.09.2022).

- Кузиев Т. К. Починщик посуды - "Чегачи" [Электронный ресурс] // Письма о Ташкенте URL: https://mytashkent.uz/2016/08/02/pochinshhik-posudy-chegachi (дата обращения: 23.09.2022).

- Линь Ю., Каргы Т. А. Сравнительный лингвокультурологический анализ русских и китайских примет и суеверий с новогодним компонентом // В мире русского языка и русской культуры: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф. М.: Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина, 2017. С. 90-97.

- Туркестанский альбом: по распоряжению туркестанского генерал-губернатора генерал-адъютанта К. П. фон Кауфмана 1-го: Т. 4: Часть этнографическая / сост. А. Л. Кун. СПб.: [Б. и.], 1872.

- Дониёров А. Х., Бўриев О., Аширов А. А. Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенезиси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма [Этнография, этногенез и этническая история народов Средней Азии: метод. пособие]. Тошкент: Yangi nashr, 2011.

- Baseman A. Scottish china-mender, c. 1918 [Electronic resource] // Past Imperfect. The Art of Inventive Repair. URL: http://blog.andrewbaseman.com/?p=1661 (date of access: 23.09.2022).

- Feiran L. A craftsman deft at picking up the pieces [Electronic resource] // Shanghai Daily. URL: https://www.shine.cn/feature/art-culture/1907319354 (date of access: 23.09.2022).

- Gopnik B. 'Golden Seams: The Japanese Art of Mending Ceramics' at Freer [Electronic resource] // The Washington Post. March 3. 2009. URL: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/02/AR2009030202723.html (date of access: 23.09.2022).

- Tsilvin L. My Bio [Electronic resource] // Lana's Chinese Restoration URL: http://www.chinarestoration.com.au/about (date of access: 23.09.2022).

- Ulmasov A. The 2011 Archaeological Excavations in the Old Termez Citadel // ACCU Nara International Correspondent. The Tenth Regular Report. Nara: Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), 2012. P. 51-53.