Чекан с антропоморфным изображением из Новотроицкого некрополя (материалы к курсу "Археологическое наследие Алтая")

Автор: Головченко Н.Н.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Преподавание археологии в вузах

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты разработки проблемного задания к учебной дисциплине «Археологическое наследие Алтая», изучаемой студентами второго курса Института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета, обучающихся по направлению подготовки «Туризм». Обсуждается корректность интерпретации археологической находки - железного чекана из могилы 3 кургана 15 Новотроицкого-2, на обухе которого предполагается наличие антропоморфного изображения. На основе изучения истории обнаружения чекана, сличения его прорисовки в публикациях, текущего состояния с фотографией, сделанной после обнаружения находки, высказываются сомнения в достоверности принятой в литературе интерпретации. Обсуждаются возможности использования данного дискуссионного сюжета в вузовской образовательной практике. Автор приходит к выводу о перспективности учебных проектов, предполагающих поливариативность суждений.

Учебный проект, проблемное задание, чекан, эпоха раннего железа, верхнее приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/147237709

IDR: 147237709 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-9-19

Текст научной статьи Чекан с антропоморфным изображением из Новотроицкого некрополя (материалы к курсу "Археологическое наследие Алтая")

Современный процесс обучения в педагогическом университете позволяет студентам выбирать различные траектории своего профессионального развития. На протяжении последних лет Институтом истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета успешно реализуется направление подготовки «Туризм». Имея ярко выраженный региональный характер, в комплексе учебных курсов данной образовательной программы присутствуют такие дисциплины, как «Археологический туризм» и «Археологическое наследие Алтая». Пожалуй, главной спецификой работы со студентами-«туристами» является их нацеленность на трансляцию готового знания при относительно низкой (по сравнению с обучающимися по другим направлениям подготовки) мотивацией к исследовательской деятельности. В данных условиях перед преподавателем факультативных дисциплин встает задача максимально возможного вовлечения студентов в исследовательскую практику, результаты которой потенциально могут быть ими использованы в последующей профессиональной деятельности (знания, опыт, портфолио, портфель экскурсовода). Одним из наиболее результативных подходов в этом отношении является подго- товка учебных проектов и решение проблемных задач, основанных прежде всего на критике источников.

Постановка задачи

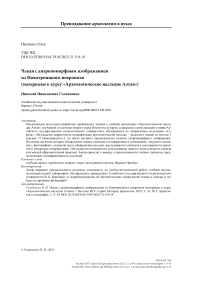

В силу специфики избранного рода деятельности студенты-«туристы» вынуждены ориентироваться в региональной истории и быть хорошо осведомленными в содержании фондов местных музеев. На базе Алтайского государственного педагогического университета действует свой Историко-краеведческий музей (отмечающий в этом году свое тридцатилетие). В его основной экспозиции присутствует раздел, посвященный эпохе раннего железа Алтая. Одним из центральных, привлекающих особое внимание зрителя, артефактов, расположенных в витрине со снаряжением воина, является железный чекан из могилы 3 кургана 15 Новотроицкого-2. В рамках обзорной экс- курсии от сотрудника музея студенты-посетители узнают, что, по мнению некоторых исследователей, на обухе этого чекана изображена антропоморфная фигура. Однако при внимательном осмотре у слушателя зарождается сомнение в простой констатации данного факта (на это наталкивает сам вид предмета (рис. 1, 1–2). Преподавателю, сопровождающему группу, позволительно воспользоваться актом высказанного любопытства, поручив заинтересовавшимся более подробно ознакомиться с историей и интерпретацией данной находки (а именно с характеристикой археологического комплекса, процессом его изучения, интерпретации, отражением в историографии).

Характеристика археологического комплекса

Новотроицкий некрополь исследовался, не считая упоминаний об отдельных первых находках и рекогносцировочных работ, в 1980–1991 гг. Чумышским отрядом Алтайской (или Западно-Сибирской) экспедиции Института археологии АН СССР, под руководством В. А. Могиль-никова и А. П. Уманского на территории Тальменского района Алтайского края. За всё время полевых работ на нем было вскрыто 314 погребений, из которых 296 относятся к эпохе раннего железа. Материалы раскопок опубликованы в монографии [Шульга и др., 2009], историко-культурное наследие памятника археологии активно интегрируется в региональное образовательное пространство [Головченко, Труевцева, 2021].

Рис. 1 (фото). Чекан из могилы 3 кургана 15 Новотроицкого-2: 1–2 – фото современного состояния изделия; 3 – его прорисовка, выполненная

П. И. Шульгой (по: [Шульга и др., 2009, с. 149, рис. 77]); 4 – выполненная на ее основе фотонатур-ная художественная реконструкция (фото Н. Н. Головченко)

Fig. 1 (photo). Hatchet from grave 3 mound 15 Novo-troitskoye-2: 1–2 – photo of the current state of the product; 3 – its drawing by P. I. Shulga (by [Shulga et al., 2009, p. 149, fig. 77]); 4 – a photo-natural artistic reconstruction made on its basis (photo by N. N. Golovchenko)

Курган 15 Новотроицкого-2 к моменту раскопок (1988 г.) представлял собой растащенную в ходе сельскохозяйственных работ грунтовую насыпь, под которой были выявлены кольцевой ров и четыре могилы. Могила 3 располагалась в юго-восточном секторе очерченного рвом пространства и принадлежала мужчине 25–35 лет [Шульга и др., 2009, с. 101–102]. Интересующий нас железный чекан длиной около 21 см был обнаружен справа от его тазовых костей.

Среди сотрудников экспедиции, участвовавших в процессе извлечения находки из расчищенного захоронения, был В. Б. Бородаев (ныне ведущий специалист по учебно-методической работе учебной научно-исследовательской лаборатории «Историческое краеведение» АлтГПУ). В. Б. Бородаев вспоминает: «Железный чекан был очень плохой сохранности. Чтобы извлечь его, мы сначала залили скопление металла клеем… Потом чекан снимал фотограф А. П. Уманского… Никакого изображения на нем тогда видно не было» (рис. 2). К передней части втулки чекана приржавел овальный железный колпачок высотой 2,2 см, надевавшийся на выступающую из втулки часть рукояти. Под бойком в месте его соединения с втулкой находится выступ. На отдалении от чекана найден железный митровидный вток.

Рис. 2 (фото). Архивное фото чекана из могилы 3 кургана 15 Новотроицкого-2 (фото П. Л. Рудометова)

Fig. 2 (photo). Archival photo of Hatchet from grave 3 mound 15 Novotroitskoye-2 (photo by P. L. Rudometov)

Какие-либо упоминания об антропоморфном изображении на этом чекане отсутствуют как в полевой документации А. П. Уманского (хранящейся в архиве сектора археологии УНИЛ «Историческое краеведение» АлтГПУ), так и в итоговом отчете о раскопках некрополя В. А. Могильникова.

При подготовке монографии по результатам исследования Новотроицкого некрополя с чеканом работал П. И. Шульга, осуществивший чистку предмета и обнаруживший, что «обушок являлся скульптурным изображением сидящего на втулке “всадника”. Стопы ног “всадника” в месте соединения втулки и бойка образовывали характерный выступ, где у ранних экземпляров часто располагается головка хищной птицы или палочка. Хорошо сохранились шея и туловище с как бы держащими поводья руками. Голова “всадника” завершается “рогами”, но в этом месте металл сохранился плохо, лопнул и разошелся в стороны, как слу- чается у заколок с железными шаровидными навершиями. По указанной причине нельзя определить, была ли это голова человека в головном уборе или какого-то рогатого антропоморфного существа» [Уманский, Шульга, 2005, с. 124]. В цитированной предварительной публикации была дана прорисовка чекана, впоследствии приведенная и в итоговой монографии (рис. 1, 3) [Уманский, Шульга, 2005, рис. 3, 1; Шульга и др., 2009, с. 149, рис. 77, 109, 1].

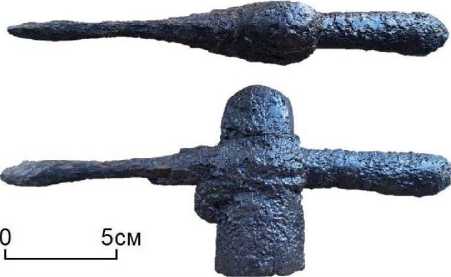

П. И. Шульгой особо отмечено, что, судя по доступным ему рисункам, близкую к чекану из Новотроицкого-2 форму имел и обушок железного втульчатого изделия длиной также около 21 см с колпачком и втоком из могилы 1 кургана 15 Новотроицкого-1. При этом автор выразил сожаление в связи с отсутствием данного чекана в коллекциях музея, предположив, что он был вывезен в свое время В. А. Могильниковым в Москву для реставрации [Шульга и др., 2009, с. 149]. Вероятно, в связи с дан- ным обстоятельством в монографии 2009 г. изображение этого чекана приведено по ранее опубликованным рисункам В. А. Мо-гильникова [Могильников, Уманский, 1999, рис. 3, 17; Могильников, 1997, рис. 42, 3]. Между тем в фондах музея нами выявлен железный чекан, имеющий бирку «АЭ-81. Новотроицк к. 15. м. 1». Изделие реставрировано, в хорошей сохранности и имеет явное сходство с рисунками В. А. Могиль-никова, отличаясь от них лишь наличием петли в месте соединения бойка и втулки (рис. 3). Другого аналогичного чекана в монографии нет и на некрополе не выявлено.

Рассматриваемые чеканы неоднократно упоминаются в литературе, посвященной вооружению кочевников Центральной Азии эпохи раннего железа. В историографической традиции оба чекана определены как железные, втульчатые с наклонным обухом и бойком, со скругленным торцом обуха, со стержневидным бойком, по типологии, предложенной О. С. Лихачевой [2020, с. 94]. При этом предмет с антропоморфным изображением выделен в само-

Рис. 3 (фото). Чекан из могилы 1 кургана 15

Новотроицкого-1 (фото Н. Н. Головченко)

Fig. 3 (photo). Hatchet from grave 1 mound 15

Novotroitskoye-1 (photo by N. N. Golovchenko)

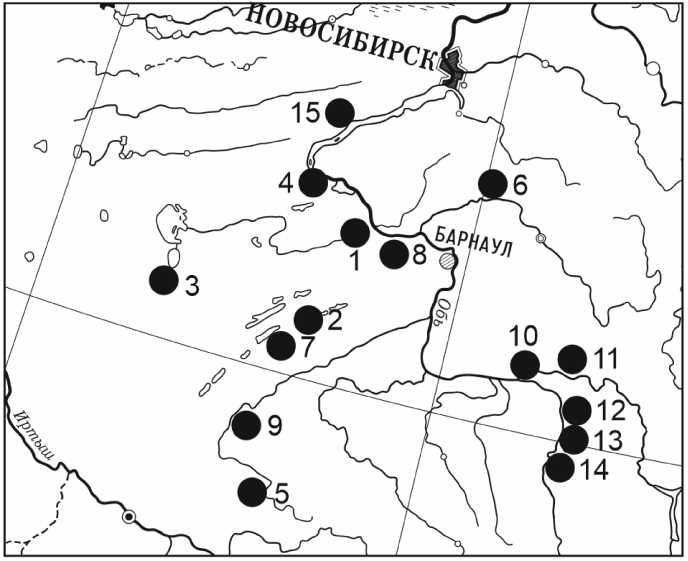

стоятельный вариант в рамках этого типа. В качестве аналогий новотроицким изделиям исследователями указываются чеканы алды-бельской, тагарской и пазырыкской культур [Мелюкова, 1964, табл. 21, 4–6 ; Суразаков, 1988, рис. 20, 1 ; Кочеев, 1999, рис. 4, 1 ; Литвинский, 2001, табл. 83, 8 ; Чугунов, 2004, с. 10–37; Уманский, Шульга, 2005, с. 131], а также отдельные находки с территории Притяньшанья [Иванов, 2019, c. 118, рис. 2]. О. С. Лихачевой был составлен перечень обнаружений чеканов на территории лесостепного Алтая [Лихачева, 2020, табл. 9], дополнив который материалами из Новосибирского Приобья, можно составить их сводную картографию (рис. 4). Наиболее близкой аналогией рассматриваемым новотроицким чеканам является изделие из Нового Шарапа-1 датируемое VI–V – IV вв. до н. э. [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XIX].

Рис. 4 . Карта местонахождений чеканов на территории лесостепного Алтая:

1 – д. Телеутская; 2 – с. Урлапово; 3 – Екатериновка III; 4 – Камень II; 5 – Локоть-4а; 6 – Новотроицкое-1, -2; 7 – Объездное-1; 8 – Рогозиха-1; 9 – с. Новосклюиха; 10 – Бийск I, II; 11 – Боровое-5; 12 – Быстрянское; 13 – Майма XIX; 14 – Чултуков Лог-1; 15 – Новый Шарап-1

Fig. 4. Map of the locations Hatchet in the territory of the Forest-Steppe Altai:

1 – Teleutskaya; 2 – Urlapovo; 3 – Ekaterinovka III; 4 – Kamen’ II; 5 – Lokot’-4a; 6 – Novotroits-koye-1, -2; 7 – Ob’ezdnoye-1; 8 – Rogozikha-1; 9 – Novoskluikha; 10 – Biysk I, II; 11 – Borovoe-5; 12 – Bystryanskoe; 13 – Maima XIX; 14 – Chultukov Log-1; 15 – Novyi Sharap-1

Обсуждение результатов

Учебное исследование базируется на подробном визуальном осмотре чекана и последовательной сверкой его с представленной в монографии прорисовкой. Главной его целью является получение студентами практического опыта критического анализа археологического источника.

На рисунке из монографии на обухе чекана заметна четко обозначенная фигура человека, на голове которого, если смотреть в профиль (см. рис. 1, 3), располагается типичный «скифский» конический головной убор с завязками без назатыльника. Данный фасон широко распространен по всему скифо-сакскому миру от Северного Причерноморья до Синьцзяна [Акишев, 1978, c. 43; Полосьмак, 1998, рис. 1–5; Яценко, 2000, c. 24–31; Полосьмак, Баркова, 2005, c. 87; Яценко, 2006, рис. 23]. На фигуре «всадника» изображена распашная одежда с воротом без стойки, длинными рукавами и без подола, аналогичная реконструированным экземплярам из курганов Локоть-4а, Иссык, Толстая и Вишневая могила [Акишев, 1978, с. 48; Шульга, 2003, с. 197; Яценко, 2006, рис. 36]. Поясная одежда «персонажа», вероятно, представляет собой высокие ноговицы, оригинальные находки которых известны в материалах пазырыкских погребальных памятников [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.65], реконструируются по материалам причерноморских комплексов и запечатлены на образцах грекоскифской торевтики [Клочко, 2006, с. 105, рис. 2; Яценко, 2006, с. 66–67, рис. 27]. Получае- мых с рассматриваемого рисунка сведений фактически достаточно для художественной реконструкции, выполненной из бронзы (рис. 1, 4).

Оригинальное изделие в современном состоянии несколько отличается от его прорисовки: «голова всадника» передана менее четко - металл сильно разрушен коррозией; отсутствует четко обозначенная линия шеи; «лицо» антропоморфа не плоское, а имеет ярко выраженный выступ; линии «рук», представленные следами коррозии, менее рельефны и прослеживаются только в профиль; еще менее явственны и рельефны предполагаемые «ноги всадника» (см. рис. 1, 2 ). Вместе с тем общие очертания чекана и рисунка в целом соответствуют друг другу. Сравнение оригинала и рисунка из монографии позволяет установить уровень его подлинности, равный 65 %.

В связи с тем что чекан подвергся чистке, в процессе которой с него были сняты фрагменты коррозии, необходимо обратиться к анализу его первоначального состояния, запечатленного на фотоснимке, хранящемся в архиве сектора археологии УНИЛ «Историческое краеведение» (см. рис. 2). К сожалению, в нашем распоряжении имеется лишь одна такая фотография изделия в профиль, но и на ней заметно большее количество металла на обухе, в зоне туловища антропоморфа, а его «ноги» рельефно не выделяются.

Необходимо отметить, что антропоморфные изображения не совсем типичны для Верхнего Приобья и сопредельных территорий эпохи раннего железа. В оформлении «скифского» оружия данная тематика также широкого распространения не получила. В качестве единичного примера такого рода изделия можно назвать биметаллический клевец из Бердянского кургана (Запорожская область) с железным четырехгранным в сечении бойком и бронзовым обушком, оформленным в виде человеческой головы с круглым безбородым лицом и зачесанными назад прямыми волосами [Болтрик и др., 1994, рис. 7].

Несмотря на то что для скифского времени Евразийских степей известны единичные находки сложнодекорированных железных вещей 1 [Шульга и др., 2009, рис. 87, 93, 1 ; Овсянников, Савельев, 2019, рис. 10–12], главной проблемой в интерпретации антропоморфного изображения на обухе чекана из Новотроицкого-2 является определение места и способа его изготовления. Е. В. Водясов и О. В. Зайцева отмечают, что Верхнее Приобье представляет собой контактную зону культурных миров «таежного севера» и «степного юга». Указывая на его соседство с металлоносными культурами Южной Сибири и наличие качественных железных руд, что делало возможным достаточно быстрое формирование здесь очага собственной металлургии, авторы утверждают, что в раннем железном веке этот сценарий не реализовался [Водясов, Зайцева, 2017, с. 240]. Соответственно, чеканы Новотроицкого некрополя могут быть рассмотрены как импортные изделия.

Выше отмечалось, что наиболее близким по морфологии чекану из кургана 15 Новотроицкого-2 является изделие из кургана 15 Новотроицкого-1 (они даже идентичны по размеру). Если допустить, что В. А. Могильников ошибся в своих рисунках [Могильников, Уманский, 1999, рис. 3, 17 ; Могильников, 1997, рис. 42, 3 ], а в противном случае неизвестно, откуда происходит снабженный соответствующей биркой чекан из музея (см. рис. 3), то отличаются они оформлением конструкции, расположенной между втулкой и бойком: в первом случае она сильно коррозирована и не может быть надежно определена, во втором - это петля.

В силу изложенного необходимо более детально сопоставить контексты обнаружения обоих изделий.

Новотроицкое-2, курган 15 могила 3 - периферийное захоронение мужчины 25-35 лет. Чекан выявлен справа от тазовых костей, слева найден бронзовый костылек-кочедык. Под тазовыми костями найдена костяная пластина, покрытая зооморфным орнаментом, вероятно, являющаяся деталью лишенного пряжек пояса, надетого на погребенного. Второй стрелко- вый пояс был расстегнут и уложен вдоль тела, в его состав входили найденные в районе костей ног прорезная обойма и коническая пронизь, а также выявленные в области черепа бронзовые двойные обоймы. Также в погребении обнаружены: перемещенное золотое скульптурное изображение горного козла (украшавшее головной убор), кости животного и железный нож среди них, шесть роговых и девять бронзовых наконечников стрел, один целый кринковидный сосуд и несколько фрагментов неорнаментированной керамики [Шульга и др., 2009, с. 102].

Новотроицкое-1, курган 15 могила 1 – центральное коллективное захоронение (1 мужской скелет, 2 – женских, 2 – детских). Чекан выявлен справа от тазовых костей мужчины 25– 30 лет, кинжал с фурнитурой ножен – слева. Надетый на мужчину пояс включал в себя набор из шести бронзовых литых блях с изображением голов грифонов, бабочковидную бляху, железную и несколько бронзовых пластин, железный поясной крюк, зооморфный костылек-кочедык. Стрелковый пояс, имеющий в своем составе пряжку, прорезную обойму, коническую пронизь, железную обойму, фрагмент орнаментированной серебряной бляхи был расстегнут и уложен вдоль тела [Там же, с. 39]. При остальных погребенных также выявлен достаточно представительный сопроводительный инвентарь.

Сравнение контекстов обнаружений чеканов позволяет установить, что они носились справа при богато украшенных поясах мужчин 20–40 лет. Обособленно у них имелся и второй пояс – стрелковый. Помещение поясов в погребение осуществлялось в рамках традиции ситуационной сакрализации – с расстегиванием комплектов, изъятием поясных пряжек или поломкой отдельных элементов поясной фурнитуры (пластины) [Головченко, 2018, с. 62–63; 2020, с. 20–24; 2021, рис. 2]. При погребенных имеются рейтинговые импортные серебряные и золотые вещи.

Идентичность основных параметров (размер, абрис, наличие колпачков и втоков), а также контекстов обнаружений чеканов из Новотроицкого-1 и -2 позволяет высказать дискуссионное предположение об их исходном тождестве.

Заключение

Приведенную методическую разработку отличает нелинейный характер ее реализации, предоставляющий возможность высказывания поливариативных суждений. В процессе выполнения учебного задания студенты получают навыки работы с различными видами исторических источников – научные тексты (полевые дневники, отчеты, статьи, монографии), воспоминания участников полевых работ (составление опросника, проведение интервью, его обработка), фонды музея (фотофиксация, описание). Знакомятся с режимом работы структурных подразделений Института. Учатся особенностям представления археологических материалов с помощью фотографий, карт, реконструкций и иных средств визуализации. И главное для студентов-«туристов» – они приобщаются к пониманию сложности исторических интерпретаций археологических источников.