Человеческий капитал в аграрном секторе экономики в современных условиях глобализации: урбанистический аспект

Автор: Власова О.В., Некрасова Е.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

Человеческий капитал является конкурентным преимуществом в экономике любого государства, однако сбалансировать его развитие в аграрной отрасли в настоящий момент достаточно сложно. Урбанизация влияет на количественные показатели человеческого капитала как в РФ, так и во всем мире. Необходимо учитывать сложившуюся тенденцию и оперативно принимать меры для сохранения и приумножения человеческого капитала в российском АПК.

Современная экономика, экономика сельского хозяйства, человеческий капитал, урбанизация, глобальные проблемы, управление, апк, сельские территории, городские агломерации, прогнозы

Короткий адрес: https://sciup.org/140266485

IDR: 140266485

Текст научной статьи Человеческий капитал в аграрном секторе экономики в современных условиях глобализации: урбанистический аспект

Формирование человеческого капитала в аграрном секторе является важной задачей современного российского руководства на самом высоком уровне. Вымирание сел и деревень происходит повсеместно и вслед за этим четко вырисовывается угроза окончательного развала сельского хозяйства, что абсолютно недопустимо для нашей страны, располагающей таким богатым потенциалом в аграрной отрасли. Значимым фактором, благодаря которому сложилась такая картина, является процесс урбанизации, характерный не только для России, но и для всего мира. Для того, чтобы решать проблемы формирования человеческого капитала в аграрном секторе, необходимо понимать, в контексте каких именно проблем, связанных с глобальной урбанизацией, предстоит искать решение, а также обратить внимание на существующие прогнозы относительно динамики урбанизации в мире и в РФ.

Термин урбанизация образован от латинского слова «urbanus» — городской (франц. urbanisation, англ. urbanization, от лат. urbs - город), и отражает процесс повышения роли городов в жизни общества, сопряженный с увеличением количества проживающего в городе населения. Урбанизация в Демографическом энциклопедическом словаре – это «исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает изменения в размещении производит. сил, прежде всего в расселении населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т. д.» В более узком, демографо-статистическом понимании урбанизация - это рост городов, особенно больших, повышение удельного веса городского населения в стране, регионе, мире (т. н. урбанизация населения).1

Город как ключевое понятие при определении урбанизации характеризуется тем, что на его территории можно наблюдать увеличение населения и концентрацию хозяйства на незначительной территории (по сравнению с количеством происходящих хозяйственных процессов и с числом проживающих). В мировой практике в данный момент не существует однозначно всеми принятых критериев, по которым можно утверждать, какие из поселений (административных единиц) относятся к городу, а какие - к сельской местности.

Одним из критериев разделения территорий на городские и сельские, встречающимся чаще других, является численность проживающего населения. Фиксация за поселением статуса города в России осуществляется законодательно (также происходит в Алжире, в Канаде, в США и др.), а в некоторых других странах возможно использование исторического, статистического или иного принципов. Численность населения для такого понятия как «город» также не бывает одинаковой и учитывает специфику

-

1 Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1985.

разных стран: городом может называться территория, где проживает 200 человек (Дания, Финляндия), 1000 человек (Канада); 2500 человек (Венесуэла, Канада); свыше 5000 (Индия); свыше 20 000 (Нигерия) и т.д.2

Различие принципов отнесения поселения к понятию город затрудняет экспертам ООН исследования численности городского и сельского населения, поскольку они руководствуются критериями и определениями, принятыми внутри каждой страны. Существуют рекомендации ООН, в соответствии с которыми предполагается считать городами все поселения, где проживает от 2 000 жителей. Для России это будет весьма сомнительный подсчет, не учитывающий ряд значимых факторов, поэтому в случае нашей страны лучше сохранить естественный для нас вариант административного подразделения поселений. В России городом принято считать такое поселение, в котором проживает 15 000 человек (цифра зависит от плотности населения конкретного субъекта и фиксируется на уровне субъекта)3 и 85% из них - это рабочие или служащие, а также их семьи, не занятые в сельском хозяйстве. Таким образом, можно сделать вывод: существующие данные о глобальных процессах урбанизации во всем мире имеют определенную погрешность – в силу различий методики подсчета (поскольку опираются на разные критерии определения городской территории), однако сопоставления по основным параметрам представляются вполне правомерными.

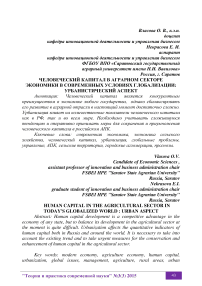

Среди основных причин возникновения урбанизации следует, в первую очередь, назвать демографический взрыв и индустриальную революцию. Урбанизация является следствием именно этих изменений в обществе. Динамика данного процесса весьма активна - какими темпами происходит урбанизация в мире (с прогнозами вплоть до 2030 г.), можно увидеть на рис.1.

-

2 География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.

-

3 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Рисунок 1. Динамика численности городского и сельского населения мира, 1950-2030, миллиардов человек4

Если мы обратим внимание на двадцатое столетие, то сможем наблюдать, что общая численность населения в мире значительно изменилась в сторону увеличения: с 1,65 млрд. до 6 млрд. человек.

В настоящее время все население земного шара каждый год увеличивается на 77 млн., причем 60 млн. из них живут в городах. Урбанизация мирового общества очевидна, как и дальнейшее разрастание мегаполисов, и Россия в данном случае не является исключением.

По данным Госкомстата в 1917 г. городское население России – 17%, тогда как в 2014 г. – 74,2 % (сельское соответственно, всего 25,8%). По данным, предоставленным исследовательским центром WORLD Resourses Institute, к 2025 году две трети населения планеты будут жить в городах.5

Российская федерация представляет собой урбанистическое государство, по численности населения занимает 9 место в мире – 146 310 418 человек (по данным Росстата на 1 января 2015 года), с плотностью населения 8,55 чел./ км². Преимущественно россияне проживают в городах, сельское население – это 37,18 млн. человек.6

По данным McKinsey, в докладе «Урбанизированный мир» (Urban world: Mapping the economic power of cities) 7 наиболее богатым городом мира (по размеру экономики) в 2025 году будет Нью-Йорк, а Москва

-

4 URL: http://demoscope.ru/weekly/2007/0273/barom02.php (дата обращения: 03.09.2015г.)

-

5 URL: http://www.wri.org/publication/world-resources-1996-97 (дата обращения: 25.09.2015)

-

6 URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения 25.09.2015)

-

7 URL: http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world (дата обращеия 23.09. 2015)

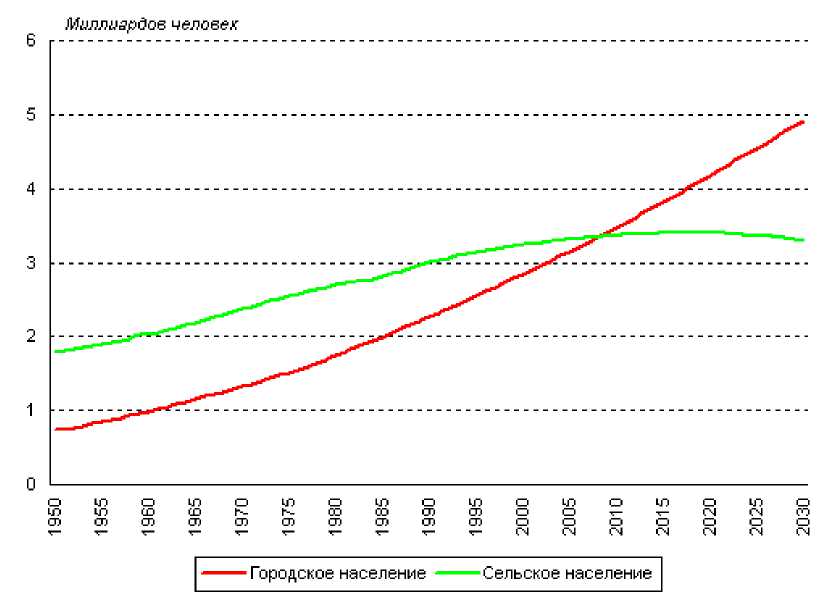

находится на 16 месте. В 2025 году на долю Москвы по-прежнему будет приходиться около 25% российского ВВП. В список 600 ведущих городов 2025 года исследователи включили, кроме Москвы, еще четыре российских города: Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и Красноярск. Несмотря на то, что Москва останется самым экономически привлекательным российским городом, темпы роста экономики крупнейших российских городов будут примерно такими же, как и столицы — около 4% в год. Как именно изменяется процентное соотношение живущих в городах и в сельской местности среди развитых стран и развивающихся можно увидеть на рис. 2

С учетом мировой тенденции к росту урбанизации Россия должна прогнозировать устойчивое снижение численности населения, проживающего в сельской местности, за счет переезда жителей в города. Однако, дальнейшее уменьшение сельского населения ставит перед страной вопрос о перспективах собственной продовольственной безопасности.

1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000- 2010- 2020

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025

Более развитые страны, городское население □ Более развитые страны, сельское население ■ Менее развитые страны, городское население i Менее развитые страны, сельское население

Рисунок 2. Вклад прироста городского и сельского населения развитых и развивающихся стран в общий прирост населения мира, 1950-2030, %8

Россия включена в глобальный процесс урбанизации и теряет человеческие ресурсы в сельской местности очень быстро, а это означает угрозу зависимости в области продовольственного обеспечения и представляет проблему национального масштаба. Поэтому крайне важно в ближайшее время принять ряд мер, касающихся стабилизации и увеличения количества проживающих в сельской местности людей. Безусловно значимым остается и уровень образования имеющихся и потенциально готовых к миграции в сельские территории трудовых ресурсов, из которых формируется человеческий капитал аграрной отрасли. Однако без необходимого количества населения, участвующего в создании продукции

-

8 URL: http://demoscope.ru/weekly/2007/0273/barom02.php (дата обращения: 03.09.2015г.)

АПК, невозможно вести речь даже о сохранении нынешнего уровня развития отрасли.

Таким образом, Россия, как страна, с одной стороны подверженная глобальной миграции, распространенной во всем мире и продолжающей набирать обороты, а с другой стороны, обладающая значимым агропромышленным потенциалом, должна научиться разрешать это противоречие и, учитывая сложившуюся тенденцию вымирания деревень и сел, принимать срочные меры по сохранению численности сельских жителей, обеспечению притока населения в села и меры по развитию сельских территорий.

Существует не менее трех направлений, по которым можно было бы это осуществлять:

-

• укрепление (сохранение) намерений местного населения продолжать жизнь в сельской местности благодаря созданию всех необходимых условий для достойной жизни – через выделение финансирования на государственном уровне в достаточном объеме;

-

• переезд городских жителей, которые останутся жить в селе на более-менее продолжительный срок (значимый для того, чтобы успеть что-либо сделать) – через создание в обществе позитивного образа сельского жителя благодаря специальной программе, разработанной на федеральном уровне и путем увеличения зарплат специалистам до уровня городских;

-

• миграция жителей из других стран, которые готовы мигрировать в нашу страну и поселиться в сельской местности – это возможно при осуществлении грамотной миграционной политики, которая должна включать в свои разработки интересы аграрного сектора экономики и АПК.

Стоит отметить, что существует еще один вариант, который предполагает частичное воспроизводство сельскохозяйственной продукции в городах. Например, отведение верхних этажей зданий под теплицы, создание специальных садов в многоэтажных зданиях и ряд иных предложений. Подобного рода проекты существуют во многих странах мира, и в сложившихся обстоятельствах нельзя игнорировать пока еще незначительный, но уже существующий опыт использования концепции объединения тепличных территорий малого размера с офисными или жилыми зданиями и строениями. Для решения всех вышеперечисленных задач (пунктов) нужно создать комиссию межведомственного уровня в рамках работы Правительства РФ с привлечением специалистов из области сельского хозяйства, строительства, миграционной службы, социологов и психологов, ученых.

Весомым аргументом в пользу популяризации переезда горожан в село становится ситуация порожденная городскими агломерациями в экологическом плане. Причем, значимой тенденцией является переезд более обеспеченных горожан в пригород, где экологические условия лучше. Таким образом, существуют территории более приближенные к сельскому населению, чем город и в ряде случаев, благодаря правильной логистике, пригородные жители смогут приезжать за продукцией на близлежащие ярмарки и базары в сельской местности, поскольку расстояние до них будет значительно ближе, чем, если строить маршрут из города. А это значит, что у сельского производителя появится свой покупатель, заинтересованность которого в качественной отечественной продукции приведет к подъему коммерческой составляющей процесса воспроизводства сельскохозяйственных продуктов и товаров.

Подводя итоги, мы можем сказать, что, несмотря на впечатляющий рост урбанизации в мире и в РФ, наше государство пока еще может остановить негативные процессы и, учитывая сложившиеся риски потери одной из ключевых отраслей страны, принять меры для стабилизации состояния АПК и сельского хозяйства, включая меры по формированию и использованию человеческого капитала сельских территорий.

Список литературы Человеческий капитал в аграрном секторе экономики в современных условиях глобализации: урбанистический аспект

- Демографический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1985.

- География. Современная иллюстрированная энциклопедия. - М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006.

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

- Госкомстат официальный сайт URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения 25.09.2015)

- URL: http://www.wri.org/publication/world-resources-1996-97 (дата обращения: 25.09.2015)

- URL: http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world (дата обращеия 23.09. 2015)

- URL:http://demoscope.ru/weekly/2007/0273/barom02.php (дата обращения: 03.09.2015г.)