Человеческий капитал в системе родственных понятий

Автор: Цыренова Е.Д., Сахаровский С.Н., Целовальникова Л.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6 (51), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье уточнено соотношение понятий человеческого капитала (ЧК), человеческого потенциала (ЧП), трудовых ресурсов и трудового потенциала. Человеческий потенциал трактуется как наиболее емкое понятие с расширенными пространственно-временными характеристиками и содержащее в себе помимо реализованных еще и скрытые возможности и качества. Представлена эволюция взглядов экономических школ на роль «человеческого фактора» в социально-экономическом развитии общества.

Человеческий потенциал, человеческий капитал, трудовые ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/142148191

IDR: 142148191 | УДК: 330.123.71

Текст научной статьи Человеческий капитал в системе родственных понятий

Такие научные понятия, как «труд», «рабочая сила», «человеческий потенциал» и «человеческий капитал» являются одними из центральных в экономической теории и рассматриваются в качестве главного движущего фактора социально-экономического развития.

Однако, несмотря на общепризнанное мнение о ведущей роли человеческого фактора в хозяйственном развитии и обилие публикаций на эту тему, до сих пор не выработано единого общепризнанного определения человеческого капитала, его структуры и способов измерения. Данное обстоятельство приводит исследователей к несовпадающим результатам и выводам, вплоть до противоположных. Целью настоящей статьи является уточнение понятий «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал».

Теоретические предпосылки и методологические подходы к теории человеческого капитала

Вплоть до середины ХХ в. экономисты недооценивали вопросы формирования качественной рабочей силы, исследования касались в основном использования «простого труда». Хотя многие видные ученые, как будет показано ниже, уже задолго до появления теории человеческого капитала предрекли многие из ее положений, все же комплексно эти вопросы исследованы не были. По выражению К. Маркса, человек как «простая рабочая сила» был дополнением к сложной машине [6]. Это объясняется во многом соответствующим технологическим укладом того времени (мелкое ремесленное производство, затем массовое конвеерное производство, разделенное на простые операции), который не предъявлял высоких требований к квалификации, образованию, таланту и способностям большей части рабочих.

Тем не менее еще в XVII в. У. Петти писал, что «искусность» населения, его «живые движущие силы» являются основой накопления национального богатства и сами представляют собой богатство нации. Он впервые предпринял попытку измерения прообраза человеческого капитала в Англии, величина которого оказалась значительно выше вещественной составляющей национального богатства [8]. Однако, как отмечают современные исследователи, данное «открытие оказалось слишком революционным, обогнав эпоху на три столетия. Его последователи, основоположники английской классической политэкономии конца XVIII – начала XIX в., восприняли идею о ценности человека как экономического ресурса, но категорически отказывались сравнивать людей с материально-вещественными факторами производства» [7, с. 346].

Дальнейшее развитие идея человеческого фактора получила в трудах А. Смита. Смит считал, что накопление человеком способностей, знаний, навыков, мастерства и умений, которые впоследствии будут использоваться с целью получения доходов, является частью богатства общества и самого человека. И «увеличение производительности полезного труда зависит прежде всего от повышения ловкости и умения работника, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью которых он работает» [9, с. 490].

Д. Рикардо, Дж. Милль, Ж.Б. Сэй отводили образованию и приобретенным способностям, воспитанию и потреблению жизненных благ населением важнейшую роль в формировании человеческого капитала, способного приносить доход в будущем.

К. Маркс не рассматривал человека и его способности как капитал самого работника, но считал, что труд – это элемент производительного капитала, а богатство выступает универсальным проявлением человеческих способностей. Он рассматривал производство человека как потребительное производство, где рабочая сила не только воспроизводится, но и совершенствуется. Кроме того, поскольку К. Маркс, как отмечают некоторые исследователи, «…из-начально создавал свою теорию как комплексное обществоведческое учение, интегрирующее экономику с социологией, исторической наукой, политологией, социальной философией ….», он внес серьезный вклад в развитие теории человеческого капитала. «В концепции Маркса капитал – это «производственное отношение», институт. Следовательно, с некоторой долей условности Маркса (наряду с Ф. Листом) можно считать основоположником концепции социального капитала – экономического ресурса, заключенного в определенных отношениях между людьми» [7, с. 347-348]. Ф. Лист к тому же придавал важное значение не только физическим, но и умственным силам человека. Он отмечал, что увеличение материального богатства нации зависит от умственного капитала. В частности, он писал: «Если считать только физический труд единственной причиной богатства, то каким образом объяснить то, что новые страны богаче, могущественнее и счастливее стран древности?...» [5, с. 190].

В конце XIX ‒ начале XX в., в эпоху развития крупного машинного производства, изобретения конвеера, «…происходит исчерпание экстенсивных источников роста рабочей силы, … завершается развитие капитализма «вширь», возникает проблема развития капитализма «вглубь»… быстрыми темпами развивается интенсификация труда» [7, с. 351-352]. В этот период появляются система НОТ и соответствующие теории, так называемого, «механического» человека. Данная концепция была заложена Ф. Тейлором и развита в трудах Ф. Гилберта, Г. Эммерсона, Ю. Гантта и достигла своего апогея при организации производства Г. Фордом.

Однако ограниченность концепции «механического» человека скоро стала очевидна, и исследования были направлены по пути создания концепции целостного человека, на первый план выходят проблемы мотивации и стимулирования. Основу этого направления составили труды Э. Мейо, А. Маслоу, Дж. Адамса и др. В условиях ускорения научно-технического прогресса фокус исследований экономистов сместился с процессов использования имеющейся рабочей силы на процессы формирования качественно новой рабочей силы. Это привело к усилению интереса к человеку как важнейшему фактору экономического развития.

Эволюция развития учений о роли человека как важнейшего ресурса экономического развития достаточно подробно представлена в работах отечественных ученых (см., например, [3], [7], [11] и др.).

С точки зрения микроэкономического подхода, середину ХХ в. можно охарактеризовать усложнением внешней среды, в которой действовали организации, резким возрастанием темпов ее изменения и ужесточением конкуренции на мировых рынках. Все это потребовало поиска скрытых резервов и новых путей повышения эффективности предприятий. Из всех организационных ресурсов именно «человеческий ресурс» стал тем ресурсом, который содержал в себе наибольшие резервы для повышения эффективности функционирования современной организации. «Человеческий фактор» стал рассматриваться как объект инвестиций даже более важный, чем основной капитал и технологии.

Поэтому вполне закономерно, что в 1960-х гг. в экономической науке сформировалась теория человеческого капитала как вполне самостоятельное направление. Первоначально авторы концепции человеческого капитала исследовали проблему распределения благосостояния и взаимосвязь распределения доходов с уровнем образования и профессиональной подготовки. Г. Беккер [1] и Т. Шульц [8] подчеркивали, что процессы формирования человеческого капитала и его использования имеют закономерности, схожие с аналогичными процессами в отношении материальных ресурсов и основных средств, а мотивация вложений в человеческий и нечеловеческий капиталы, а также последствия этого ‒ одни и те же. Разнообразные процессы и явления, на первый взгляд, выходящие далеко за рамки предмета экономических исследований, такие, например, как преступность и оппортунистическое поведение, создание семьи, рождение и воспитание детей, общее и профессиональное образование, подготовка и переподготовка кадров, уровень здоровья и медицинское обслуживание и т.п., оказалось возможным объяснить с точки зрения неоклассического анализа.

Концепция человеческого капитала получила дальнейшее развитие в работах Дж. Мин-цера, Й. Бен-Пората, М. Блауга, Г. Боуэна, Дж. Кендрика, Ф. Махлупа, Л. Туроу, Ф. Харбисона, Б. Чизвика, Э. Фромма и др.

В отечественной экономической литературе лишь в 1970-1980-е гг. появились отдельные публикации, в которых критически осмысливались так называемые буржуазные концепции человеческого капитала. Это работы таких авторов, как В.И. Басова, B.C. Гойло, А.В. Дай-новского, Р.И. Капелюшникова, В.П. Корчагина, В.В. Клочкова, В.И. Марцинкевича.

В 1990-х гг. в России появился ряд монографий, посвященных исследованию человеческого капитала отечественных ученых А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, И.В. Ильинского, Р.И. Капелюшникова, А.В. Корицкого, М.М. Критского, В.И. Марцинкевича, Р.М. Нуреева, И.В. Соболевой, С.Г. Струмилина, Е.Д. Цыреновой и др., пытающихся создать собственную парадигму.

В отечественной литературе человеческий капитал, хотя и трактуется более расширенно, все же остается в системе измерения «вложения – отдача». Это не просто совокупность имеющегося у человека запаса здоровья, знаний, навыков, умений, опыта и способностей. Во-первых, это накопленный запас всех вышеперечисленных факторов. Во-вторых, это такой запас, который целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту производительности труда. В-третьих, целесообразное использование данного запаса в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к росту заработков (доходов) работника. И, в-четвертых, увеличение доходов стимулирует работника в дальнейшем вкладывать средства и время в накопление новых запасов знаний, навыков, опыта и пр., чтобы в дальнейшем его вновь эффективно применить [2, с. 45].

Оборот человеческого капитала

Проблему оборота человеческого капитала на микроуровне исследователи также сводят к терминам «инвестиции – результат». В своем развитии от рождения до смерти человек проходит ряд естественных возрастных стадий, каждая из которых характеризуется особым состоянием его природных и приобретенных свойств. Каждая из стадий характеризуется особенностями его участия в образовательной и производственной деятельности и требует особых вложений в формирование производительных способностей:

-

1. Допроизводственный период охватывает время от рождения до получения формального и специального образования. Он включает в себя период начального семейного воспитания, время дошкольного обучения, школьной образовательной подготовки, этап получения специального профессионального образования. Эта стадия требует значительных затрат, инвестиций в большей степени на уровне семьи, домохозяйства, государственные затраты на поддержание системы общего среднего и профессионального образования также значительны.

-

2. Первоначальный период вступления в состав рабочей силы. Эта стадия характерна трудным периодом адаптации, низкими заработками и далее значительными темпами роста заработной платы.

-

3. Основной период стабильной трудовой деятельности в различных сферах производства. Эта стадия самая продолжительная и охватывает в среднем 20 лет плодотворной, эффективной трудовой деятельности, характеризуется максимальным уровнем заработной платы на протяжении всего периода.

-

4. Период постепенного возрастного снижения трудовой активности и адаптации к выходу из состава рабочей силы характеризуется некоторым снижением трудовой активности и уровня заработной платы.

-

5. Пенсионный период характерен в большинстве случаев выбытием из состава рабочей силы, резким снижением уровня доходов и минимальной трудовой активностью.

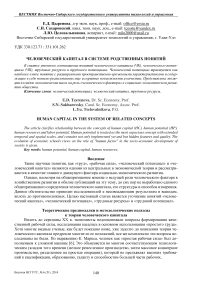

На основе временного оборота рабочей силы строится функциональный оборот человеческого капитала, в котором выделяются стадии, представленные на рисунке.

Рис. Функциональный оборот человеческого капитала

Таким образом, категория «человеческий капитал» достаточно хорошо и подробно изучена в мировой и отечественной литературе. Однако, несмотря на многочисленные исследования и существенные научные продвижения в данной области, единого общепринятого определения человеческого капитала, как и содержательного наполнения этого понятия, не выработано до сих пор. До Г. Беккера в экономической литературе для описания роли человеческого фактора в экономическом развитии использовались в основном понятия «труд», «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы». Понятие «капитал» применительно к человеку и его способностям стали использовать, накладывая финансовые характеристики в системе координат «вложения – отдача», «инвестиции – доход».

Соотношение понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий капитал» и «человеческий потенциал»

Проведенный анализ позволяет представить в табличном виде соотношение изучаемых родственных понятий (табл.).

Таблица

Соотношение понятий «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «человеческий капитал» и «человеческий потенциал»

|

Человеческий потенциал (ЧП) |

|||

|

Человеческий капитал (ЧК) |

|||

|

Трудовой потенциал (ТП) |

|||

|

Трудовые ресурсы (ТР) |

|||

|

Представляются качественные и количественные характеристики в их понимании «здесь и сейчас». |

Расширяются пространственно-временные характеристики |

Выделяются финансовые характеристики: «инвестиции – доход», но в расчет принимаются только реализованные через доход вложения. |

Трактовка расширяется за счет включения скрытых возможностей и качеств, не всегда реализованных в данное время в данных условиях через повышение доходов, но проявляющихся в более высоком качестве жизни иными способами. |

|

Часть населения, обладающая необходимым физическим и интеллектуальным развитием, способностями, знаниями и компетенциями для работы в какой-либо сфере производства материальных благ и услуг. Включает компоненты:

|

|

Основное внимание обращается на инвестиции в человеческий капитал и оценку их эффективности. Люди увеличивают свои способности, накапливают человеческий капитал, путем инвестиций в самих себя, это приводит к росту их доходов. Человеческий капитал представляет собой не врожденные, а накопленные свойства человека. Человек не может родиться с уже готовым капиталом. Его необходимо создать в процессе жизнедеятельности каждого индивидуума. А врожденные свойства могут выступать лишь в качестве фактора, способствующего плодотворному формированию человеческого капитала. |

Человек, обладающий большим накопленным человеческим потенциалом не обязательно будет иметь больший доход, но он будет иметь более качественный круг общения, творческий досуг, для него будут доступны более тонкие и емкие удовольствия творческой деятельности, более интересная, приносящая удовлетворение работа и многие другие сферы, и, как правило, такой человек будет иметь более высокое качество жизни и удовлетворенность ее различными аспектами. |

Таким образом, человеческий капитал является важной (но не единственной) формой проявления человеческого потенциала в системе рыночных отношений. Понятие ЧП является более широким, чем понятие ЧК. Целесообразно под человеческим капиталом понимать только направленную на реализацию через повышение денежного дохода часть человеческого потенциала.

Заключение

Неоклассический анализ, возможно, дает самые общие (абстрактные) теоретические представления о закономерностях формирования, накопления, использования ЧК. Однако для дальнейшего анализа необходимо смягчить некоторые ограничения и наложить на модель дополнительные условия, такие как, например, институциональные особенности различных регионов. Институциональная структура решающим образом влияет на процессы формирования, накопления и использования человеческого потенциала. Институциональные факторы формирования и использования человеческого потенциала мы условно классифицируем на 3 группы. Факторы 1-го порядка ‒ те, которые непосредственно и первично воздействуют на формирование ЧП (семейное окружение, образование и т.п.). Процесс первоначального накопления ЧП происходит в семье и в ближайшем окружении. Здесь проявляются такие факторы, как образование родителей, их ценностные установки и предпочтения, их уровень дохода, круг общения, интересы, наличие досуга, творческая активность и т.п. Много зависит и от природных способностей самого ребенка. Большинство из этих факторов не поддаются измерению в кардиналистской концепции, однако вполне могут быть описаны в ординалистской концепции.

Факторы 2-го порядка определяют долю целевых вложений при инвестировании в человека в системе координат «инвестиции – доход», т.е. долю тех ресурсов (времени, средств, усилий), которые сознательно вкладываются с целью повышения будущей заработной платы исходя из сложившейся системы ценностей и приоритетов и определяют величину человеческого капитала (как финансовой категории в терминах «инвестиции ‒ отдача») в структуре ЧП.

Факторы 3-го порядка – те, которые позволяют трансформировать человеческий капитал в его реализованную форму путем получения более высоких доходов.

Чем эффективнее отстроены институты 1-го порядка, тем выше человеческий потенциал. Однако структура этого потенциала может быть очень разной в зависимости от мотивации самого инвестора и зависит от факторов 2-го порядка. Кроме того, накопленный потенциал может остаться нереализованным, если институты 3-го порядка не позволяют трансформировать высокий ЧП в высокий уровень дохода.

В результате проведенной работы нам удалось уточнить место категории «человеческий капитал» в системе родственных понятий и тем самым привести к единому измерителю эмпи- рические исследования. Построенная нами на основании данной классификации модель позволяет объяснить отсутствие прямой значимой связи между ЧК и экономическим ростом в разных странах на разных этапах.