«Человеко-встречи» Б. Н. Тихомирова: памяти выдающегося исследователя Достоевского

Автор: Андрианова И.С.

Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky

Статья в выпуске: 3 т.12, 2025 года.

Бесплатный доступ

Публикация посвящена жизни и деятельности выдающегося исследователя научной биографии и творчества Ф. М. Достоевского Бориса Николаевича Тихомирова (1952–2025). С его кончиной отечественная филологическая наука понесла огромную, невосполнимую потерю. Биография ученого полна удивительных, но неслучайных событий и встреч, невероятных открытий и выдающихся достижений в филологии. Огромная подвижническая работа Б. Н. Тихомирова в изучении наследия Достоевского не ограничивается его новаторскими научными трудами и организацией выставок и экспозиций Литературно-мемориального музея писателя в Санкт-Петербурге. Он вел активную работу по популяризации творчества Достоевского в мировом культурном пространстве: читал открытые лекции для посетителей музея, консультировал сценаристов и режиссеров, снимавших фильмы о Достоевском и его семье, выступал с докладами на всероссийских конференциях и международных симпозиумах. 6 октября 2025 г., в день сороковин исследователя, его коллеги обсудили, каким образом можно сохранить память о президенте Российского общества Достоевского, его трудах и деятельности. Среди мемориальных дел: составление библиографии работ и электронной библиотеки Б. Н. Тихомирова, подготовка рецензий на его книги, публикация не изданных им материалов, систематизация авторских комментариев, вышедших в разных изданиях Достоевского, и видео его выступлений на лекциях и конференциях, продолжение изучения Москвы Достоевского, родословия писателя и архива А. Г. Достоевской, организация 50-й юбилейной конференции «Достоевский и мировая культура», посвященной памяти ученого (9–11 ноября 2025 г.). В публикации использована личная переписка И. С. Андриановой с Б. Н. Тихомировым, а также материалы его страницы в социальной сети.

Б. Н. Тихомиров, Ф. М. Достоевский, В. С. Высоцкий, Е. Б. Чернова-Покровская, Я. С. Билинкис, Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, «Неизвестный Достоевский», память

Короткий адрес: https://sciup.org/147252200

IDR: 147252200 | DOI: 10.15393/j10.art.2025.8141

Текст научной статьи «Человеко-встречи» Б. Н. Тихомирова: памяти выдающегося исследователя Достоевского

Года четыре был я бессмертен, Года четыре был я беспечен, Ибо не знал я о будущей смерти, Ибо не знал я, что век мой не вечен… 1

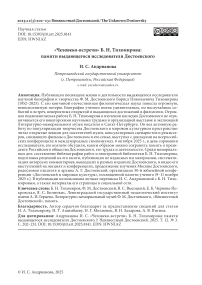

Эти строки из стихотворения С. Я. Маршака «Бессмертие» цитировал Борис Николаевич Тихомиров 13 января 2025 г., размещая на Старый Новый год в социальной сети свою детскую фотографию возле елки. 28 августа 2025 г. в возрасте 72 лет он скоропостижно ушел в вечную жизнь — невозможно трудно поверить в этот прерванный полет всем, знавшим и любившим его. Не стало президента Российского общества Достоевского, выдающегося исследователя биографии и творчества писателя, а отечественная филологическая наука понесла огромную, невосполнимую потерю (cм. публикации памяти Б. Н. Тихомирова: [Подосокорский], [Борисова], [Сафронова]).

Илл. 1 . Боря Тихомиров (январь 1955)

Fig. 1 . Borya Tikhomirov (January 1955)

Илл. 2 . Борис Николаевич Тихомиров на XVI Симпозиуме Международного общества Достоевского (июнь 2016)

Fig. 2 . Boris Nikolaevich Tikhomirov at the XVI Symposium of the International Dostoevsky Society (June 2016)

Биография Бориса Николаевича полна удивительных, но неслучайных событий и встреч, невероятных открытий и выдающихся достижений в филологии. Он родился в Ленинграде 10 декабря 1952 г., в блокадной семье. Его бабушка Варвара Ивановна Широкова (1896–1976) и мама Манефа Ивановна (1922–1997) пережили все 872 дня блокады города (см. Илл. 3 ). Дядя Вилий Иванович (1924–1999) закончил школу уже в блокадном городе, затем воевал на Ораниенбаумском плацдарме (связист 268-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии им. М. И. Калинина Приморской оперативной группы Ленинградского фронта). 18 января, День прорыва блокады Ленинграда, Борис Николаевич считал святым праздником, признаваясь: «Не было бы этого дня, не было бы и нас! Помним, пока живы»2.

Илл. 3. Варвара Ивановна и Манефа Ивановна Широковы, бабушка и мама Б. Н. Тихомирова

Fig. 3. Varvara Ivanovna and Manefa Ivanovna Shirokovs, grandmother and mother of B. N. Tikhomirov

Борис Тихомиров учился в школе № 201 Дзержинского района Ленинграда, где его учительницей литературы в 1869–1870 гг. была Елена Борисовна Чернова (урожденная Покровская, по первому браку Гиппиус; 1899–1988). В школах города она преподавала после 1952 г., а в 1920-е гг. работала в Пушкинском Доме (вместе с В. Л. Комаровичем, Б. М. Энгельгардтом, Б. И. Копланом и др.). Она занималась изучением рукописей А. А. Фета

[Покровская, 1922c], А. П. Чехова [Покровская, 1922b], уделяла большое внимание автографам Ф. М. Достоевского, помогая крупнейшему отечественному достоеведу А. С. Долинину в период, когда тот готовил первые тома писем писателя (см. воспоминания: [Чернова]). По результатам своей архивной работы исследовательница опубликовала статьи «Достоевский и Петрашевцы» [Покровская, 1922a], «Пропущенные места из писем Достоевского к Майкову» [Покровская, 1924], «Достоевский о декабристах» [Покровская, 1925].

Е. Б. Чернова стала, по признанию самого Бориса Николаевича, одной из главных «человеко-встреч» в его жизни. Она изменила судьбу школьника, делавшего успехи в точных науках, — благодаря ее урокам и общению с нею, продолжавшемуся вплоть до кончины любимой учительницы, он на всю жизнь полюбил русскую литературу и связал с филологией свою профессиональную деятельность.

Илл. 4. Елена Борисовна Чернова. Петроград, 1915 (год окончания Мариинского института)

Fig. 4. Elena Borisovna Chernova. Petrograd, 1915 (after graduating from the Mariinsky Institute)

Учительница литературы привила мальчику интерес не только к творчеству Достоевского, но и к лирике Николая Гумилева, племянницей которого она являлась. Впоследствии, рассматривая свои детские фотографии в юбилейные даты, Борис Николаевич цитировал строки этого поэта о многообразии человеческой личности, духовной эволюции и мистической сущности памяти:

«Только змеи сбрасывают кожи, Чтоб душа старела и росла.

Мы, увы, со змеями не схожи, Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши Жизнь ведешь, как под уздцы коня, Ты расскажешь мне о тех, что раньше В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок, Полюбивший только сумрак рощ, Лист опавший, колдовской ребенок, Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —

Вот кого он взял себе в друзья, Память, память, ты не сыщешь знака, Не уверишь мир, что то был я…» 3 .

Но самым любимым поэтом и исполнителем для Бориса Николаевича с юношеских лет был В. С. Высоцкий. Вот как вспоминал о первом знакомстве с песнями будущего кумира он сам 26 января 2016 г.:

«Сейчас в "Своей колее" на TV Харатьян пел на всю страну "В тот вечер я не пил, не пел…" И я вспомнил: в марте 1967 г. (худо-бедно 49 лет назад) на школьном 8-мартовском "Огоньке" мой одноклассник Витя Целибеев (второгодник) замечательно спел что-то под гитару. И его вызвали на "бис". "Я могу только разве…" — сказал Витя и запел "В тот вечер я не пил, не пел…" Не дав ему допеть (хотя далеко не сразу, где-то в середине), наша классная руководительница Марина Витальевна Рыскина гневно прервала его. "Так ведь это Окуджава (!)" — возразил Витя. "Я знаю, у меня весь Окуджава на магнитофоне записан, — отрезала Марина Витальевна, — но надо понимать, где и что петь можно!‥" Так я впервые встретился с песнями Владимира Высоцкого».

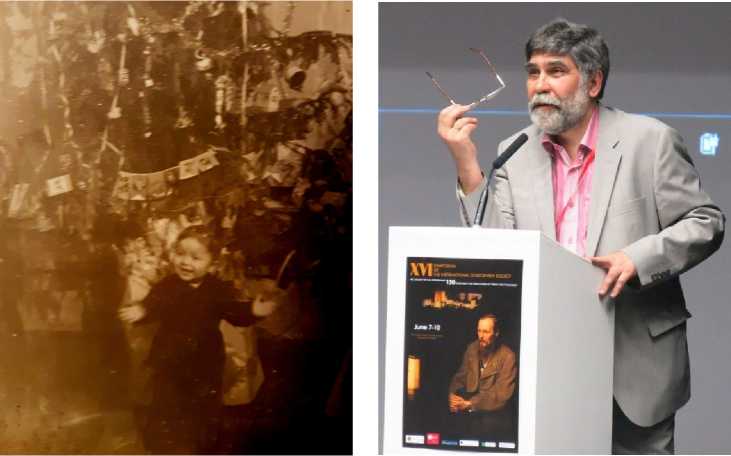

Через 7 лет, 20 октября 1974 г., состоялась встреча молодого ленинградца с самим Высоцким — одно из самых сильных впечатлений жизни: « … мне посчастливилось быть на закрытом концерте ВСВ в институте Гипрошахт на Мойке, в двух шагах от Невского проспекта. Я много слушал Высоцкого целыми концертами, но такого мощного по подбору песен и исполнению я не встречал». На этом концерте Борис Тихомиров заполучил автограф Высоцкого с пожеланием: «Добра!», который хранил всю жизнь.

Илл. 5. Автограф В. С. Высоцкого из архива Б. Н. Тихомирова

Fig. 5. Autograph of V. S. Vysotsky from the archive of B. N. Tikhomirov

По окончании школы будущий ученый предпринял неудачную попытку поступления на филологический факультет Ленинградского университета. Под давлением доводов родственников, видевших в нем продолжателя династии специалистов по точным наукам, зачислился на вечернее отделение Политехнического института. Но учеба в техническом вузе была не по душе молодому человеку — он пропускал лекции и семинары, уходил в читальный зал Государственной публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека) и читал, читал … Через несколько месяцев Борис Тихомиров бросил учебу и ушел в армию.

Он прошел 2-летнюю срочную службу в Группе советских войск в Германии (Магдебург, Пренцлау 1971–1973) — был механиком-водителем, позже командиром танка Т-62, заслужил звание старшего сержанта. В дальнейшем в День танкиста, отмечаемый во второе воскресенье сентября, а также в День защитника Отечества и даже в день рождения «танкист-дос-тоевист» (шутливое определение Б. Н. Тихомирова) принимал тематические поздравления от товарищей. «Я и моя семья поздравляет танкиста в запасе с Днем Рождения!!! Держи порох сухим!», — писал в 2009 г. правнук писателя Д. А. Достоевский (1945–2024).

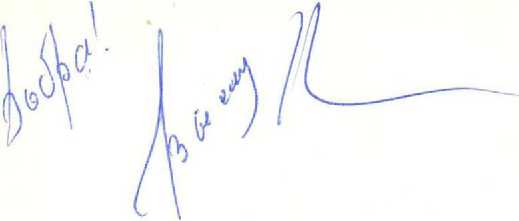

Сразу после демобилизации из армии в 1973 г. Борис Тихомиров безуспешно попробовал поступить на скандинавское (!) отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. Но уже через год он блестяще сдал вступительные экзамены на факультет русского языка и литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Он закончил его с отличием в 1978 г. (дипломная работа «"Облако в штанах" как узловое произведение дореволюционного творчества В. В. Маяковского»; научный руководитель — доц. В. Н. Альфонсов). После — семь лет работал учителем русского языка и литературы в школе.

В 1985 г. Борис Тихомиров был зачислен в очную аспирантуру ЛГПИ, которую завершил досрочно (в 1986 г.) защитой кандидатской диссертации «Творческая история романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"». Совет не тянуть лямку, а завершить аспирантуру и идти дальше дала Борису Тихомирову его жена — однокурсница Наташа (Наталья Александровна). На протяжении 50 лет совместной жизни он всегда прислушивался к ее мнению. Так, 23 марта 2023 г., отправляя свою статью в журнал «Неизвестный Достоевский», он предупреждал: «Над названием статьи я еще подумаю (моей жене тоже не нравится)».

Илл. 6. Б. Н. Тихомиров (крайний слева) с однокурсниками на фоне Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена

Fig. 6. B. N. Tikhomirov (far left) with classmates in front of the A. I. Herzen Leningrad State Pedagogical Institute

Научным руководителем соискателя являлся профессор Я. С. Билинкис, очередная «человеко-встреча» Бориса Тихомирова. Именно он открыл молодому филологу, « что такое литература, как и, главное, зачем ею надо заниматься» [Тихомиров, 2003: 162]. Для Якова Семеновича сутью и целью исторического развития было «именно совершающееся в человеке », а то, «как это улавливалось искусством, литературой, стало главным предметом его научного постижения» [Тихомиров, 2003: 162]. Благодаря профессору Би-линкису Борис Тихомиров понял главную задачу науки о литературе, придающую смысл этой работе: «"Внятно артикулировать", говоря, на современном культурном сленге, то, что в непосредственной, образной форме (зачастую интуитивно, безотчетно) воплощено в созданиях великих писателей прошлого на путях постижения "тайны человека"» [Тихомиров, 2003: 162].

Илл. 7. Яков Семенович Билинкис (1926–2001)

Fig. 7. Yakov Semenovich Bilinkis (1926–2001)

Как научный руководитель Я. С. Билинкис, по признанию его аспиранта, был неповторим: «Он, действительно, никогда не "руководил" твоей работой в традиционном смысле слова. Он просто находился рядом, и этого было достаточно. Он мог обронить одно-единственное слово, сказать одну фразу — и вдруг распахивались горизонты, и ты открывал для себя новые смысловые пространства, которые еще минуту назад были за пределами твоего горизонта» [Тихомиров, 2003: 163].

Эти горизонты неожиданно открылись Борису Тихомирову во время одной из встреч с научным руководителем: «Далеко не сразу "заладилась" моя исследовательская работа над романом Достоевского "Преступление и наказание". Поначалу Я<ков> С<еменович>, возвращая мне написанные страницы, сухо отвечал: "Я не вижу здесь диссертации". Как нынче я ему благодарен за то, что он решительно останавливал меня на ложных путях, на которые я готов был ступить. Но в один счастливый момент было сказано главное: "Надо думать не над тем, почему Раскольников совершил преступление, а над тем, почему этот герой не мог его не совершить" (то есть думать о Раскольникове как трагическом герое )» [Тихомиров, 2003: 163]. С тех пор во всех своих статьях и монографиях, посвященных «Преступлению и наказанию», Б. Н. Тихомиров разрабатывал то понимание коллизии Раскольникова, которое открылось ему «благодаря брошенному почти вскользь замечанию Якова Семеновича» [Тихомиров, 2003: 163]. И неслучайно, когда проректор ЛГПИ С. А. Гончаров сказал Тихомирову, что Би-линкис не ученый, Борис Николаевич воспринял это как личное оскорбление и больше не здоровался с Гончаровым.

С 1986 по 1998 г. Б. Н. Тихомиров трудился ассистентом, затем доцентом кафедры русской литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена (с 1990 г. — Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена). Читал курс книжной культуры Древней Руси, спецкурс по творчеству Достоевского, вел семинарские занятия по введению в литературоведение, поэтике, стиховедению.

На кафедре русской литературы ЛГПИ-РГПУ работали такие яркие российские филологи, как А. М. Панченко, Н. Н. Скатов, Я. С. Билинкис, В. А. Западов, Е. А. Костюхин, а также молодые ученые Е. И. Анненкова, В. А. Котельников, Ю. М. Прозоров, Л. Е. Ляпина и подающие надежды молодые преподаватели О. В. Евдокимова, О. Р. Николаев, С. А. Гончаров, О. М. Гончарова, Н. Г. Михновец, Е. И. Лысенкова, А. В. Денисова. Заведовавший кафедрой в 1968–1978 гг. Б. Ф. Егоров был тесно связан с коллегами и в последующие десятилетия. Кафедра, сотрудничая с факультетом повышения квалификации преподавателей высшей школы, приглашала для чтения лекций С. С. Аверинцева, Ю. В. Манна, Ю. Н. Чумакова, В. М. Марковича, В. Е. Ветловскую и др.

По воспоминаниям коллег, даже среди таких блистательных литературоведов молодой Б. Н. Тихомиров не терялся и был заметен. Не только черная борода на пол-лица выделяла достоеведа — он был одарен привлекающими внимание качествами: уверенный, деловой, начитанный, любознательный, трудолюбивый, очень активный и энергичный, с цепкой памятью и широкой эрудицией. Создавалось впечатление, что он знает многое о русской культуре и истории, а о биографии и творчестве Ф. М. Достоевского знает всё — даже больше, чем сам писатель. При этом для него никогда не были характерны высокомерие и чванство, а отличало радушие, отзывчивость и дружелюбие, в том числе к своим оппонентам в науке. Впоследствии опытный исследователь подшучивал над теми, кто называл его «мэтром достоеведения»: «Величина размером в мэтр?». Искрометного чувства юмора ему было не занимать!

Покинув РГПУ, он никогда не порывал связь с alma mater. Так, в 2012 г. кафедра русской литературы родного вуза привлекла его в качестве соавтора 3-томного учебного пособия «История русской литературы XIX в.»4. В этом издании Б. Н. Тихомиров вместе с В. А. Котельниковым подготовил раздел XX (т. 3), посвященный биографии и творчеству Достоевского. В том же году он получил от Е. И. Анненковой — своего педагога, а затем коллеги по кафедре в РГПУ — книгу «Гоголь и русское общество» с «убийственной» (по выражению Б. Н. Тихомирова) дарственной надписью: «Дорогому Борису Николаевичу (и, конечно же, Наташе) от побежденного учителя. Дек. 2012».

С 1993 г. Борис Николаевич являлся заместителем директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, которому он был глубоко предан. Как истинный музейщик, он ценил мемориальные предметы, участвовал в закупочной комиссии, хорошо знал состав фондов музея и то, в какие годы каждый экспонат попал в музейное собрание. Так, вспоминая историю появления в музее мемуаров Е. Б. Польской о внуке писателя Андрее Федоровиче и его матери Екатерине Петровне5, Борис Николаевич сообщал: «Эта машинопись с рукописной правкой хранится у нас в рукописном фонде и получена, как мне помнится, отнюдь не от Дмитрия Андреевича <Достоевского>, а от самой ПольскОй (мы ее фамилию всегда произносили с ударением на последнем слоге), хотя, может быть, и при посредстве Достоевского. 1983-й — год написания мемуаров. Опубликованы они были в 1996-м. Я сам в этом участвовал. На тот момент рукопись Польской 100% хранилась уже в фондах нашего музея».

Илл. 8 . Участники VIII конференции «Достоевский и мировая культура». Первое участие Б. Н. Тихомирова (1983).

Слева направо: Владимир Викторович, Вадим Белопольский, Борис Тихомиров, Регина Гальперина, Марианна Брусовани, Василий Беляев, Ганна Боград, Валентин Инютин, Рита Клейман, девушка из Воронежа, Юрий Карякин, Галина Коган, Виктор Вайнерман, Валентина Борисова, Владимир Захаров, Михаил Гиголов (Гиголашвили), Белла Рыбалко, Людмила Сараскина

Fig. 8 . Participants of the VIII Conference “Dostoevsky and World Culture”. First participation of B. N. Tikhomirov (1983).

From left to right: Vladimir Viktorovich, Vadim Belopolsky, Boris Tikhomirov, Regina Galperina, Marianna Brusovani, Vasily Belyaev, Ganna Bograd, Valentin Inutin, Rita Kleiman, a girl from Voronezh, Yuri Karyakin, Galina Kogan, Viktor Vainerman, Valentina Borisova, Vladimir Zakharov, Mikhail Gigolov (Gigolashvili), Bella Rybalko, Lyudmila Saraskina

Борис Николаевич постоянно участвовал в работе авторитетнейшей конференции «Достоевский и мировая культура», организуемой петербургским музеем писателя (в 2025 г. конференции исполняется 50 лет). Он придавал большое значение этому научному мероприятию, объединившему многих исследователей России и зарубежья, и откладывал все остальные дела на время «после конференции»: «Вернемся к сему разговору после конференции. Сейчас действительно нет на эти пустяки времени. Оставляю на послеконференционную работу». Несмотря на колоссальный объем и разносторонность деятельности Бориса Николаевича, он откровенно признавался: «Никогда не умел, увы, делать сразу несколько дел».

На Международной конференции «Достоевский и мировая культура» в Литературномемориальном музее Ф. М. Достоевского At the International Conference “Dostoevsky and World Culture” at the F. M. Dostoevsky Literary and Memorial Museum

Илл. 9 . В. Н. Захаров и Б. Н. Тихомиров (ноябрь 2014 г.)

Fig. 9 . V. N. Zakharov and B. N. Tikhomirov (November 2014)

Илл. 10 . Б. Н. Тихомиров и Л. И. Сараскина (ноябрь 2018 г.)

Fig. 10. B. N. Tikhomirov and L. I. Saraskina (November 2018)

Илл. 11. Б. Н. Тихомиров и И. С. Андрианова (ноябрь 2018)

Fig. 11 . B. N. Tikhomirov and I. S. Andrianova (November 2018)

Илл. 12. Б. Н. Тихомиров и Н. Т. Ашимбаева (ноябрь 2022 г.)

Fig. 12. B. N. Tikhomirov and N. T. Ashimbaeva (November 2022)

Илл. 13. Б. Н. Тихомиров и В. А. Викторович (ноябрь 2022 г.)

Fig. 13. B. N. Tikhomirov and V. A. Viktorovich (November 2022)

Материалы конференции «Достоевский и мировая культура», публиковавшиеся в одноименном научном альманахе, были тщательно отредактированы им. После смерти в 2018 г. К. А. Степаняна, основателя и первого главного редактора альманаха, Б. Н. Тихомиров, отвечавший прежде за петербургские выпуски (издание выходило попеременно то в Москве, то в Петербурге), стал главным редактором и составителем альманаха. «У меня альманах на выходе. Ушел с головой», — так описывал он свое состояние перед публикацией издания. Главный редактор стремился к точности каждого факта в альманахе, лично проверял по первоисточникам цитаты в статьях авторов, при этом он не искажал авторскую мысль и не менял стиль произвольно, основываясь на личных языковых пристрастиях. Воспоминания о сотрудничестве с Борисом Николаевичем как редактором оставил С. Л. Шараков (Старая Русса): «Каждый ученый живет в своем мире, и когда миры сталкиваются — высекаются искры. Рецензия Тихомирова — единственная в моей личной истории, где ученый никак не обозначил своего мира, он вошел в мир статьи и указал на недостатки. Помню, что был потрясен точностью, глубиной его редакторской работы».

Б. Н. Тихомиров являлся участником уникальных издательских проектов петербургского музея писателя — альбомов «Образ Достоевского в фотографиях, графике, живописи, скульптуре» (2009), «Образы Достоевского в книжной иллюстрации и станковой графике» (2011), «Театр Достоевского в работах художников сцены. С.-Петербург — Москва: XX век» (2015). «Когда мы готовили альбом "Образ Достоевского", — вспоминал позднее Борис Николаевич, — я неожиданно решил включить в него самое пронзительное стихотворение из записной тетради А. Г. Достоевской — это песенка на два детских голоса, Лили и Феди, на смерть Алеши!»

Директор Музея Достоевского Н. Т. Ашимбаева, ее заместитель Б. Н. Тихомиров и художник А. В. Опочанский были авторами ряда выставок, которые с большим успехом проходили в Музее Достоевского. Вот художественные названия некоторых выставок: «Перерыть все вопросы в этом романе … »: к 150-летию романа «Преступление и наказание» (декабрь 2015 — март 2016 г.); «"Любить Достоевского … " Федор и Анна» (октябрь-декабрь 2016 г.); «"Вьются бесы рой за роем … "»: к 150-летию выхода первого издания романа «Бесы» (ноябрь 2023 — февраль 2024 г.); «"Город пышный, город бедный … " По Петербургу с Пушкиным и Достоевским» (ноябрь 2024 — март 2025 г.) и др. О тщательной, детальной подготовке этих выставок свидетельствует, к примеру, одно из сообщений Б. Н. Тихомирова: «Мы с Н. Т. Ашимбаевой зашиваемся с выставкой "Петербург Пушкина и Достоевского", которую должны открыть в дни работы конференции <«Достоевский и мировая культура»>. Завтра отдаем материалы в печать — на пластике, на ткани, на бумаге. Сижу выверяю цитаты, этикетки, точки на карте … ».

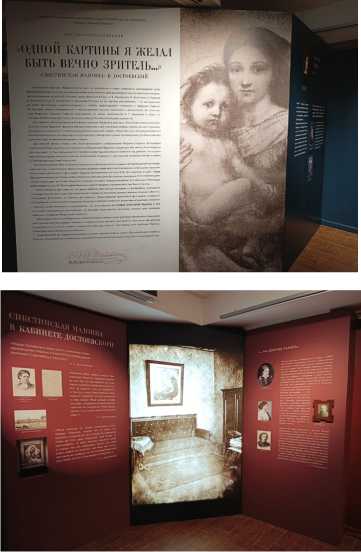

Последняя выставка, над которой заместитель директора музея по научной работе трудился с нескрываемым увлечением, — это выставка-исследование «" … Одной картины я желал быть вечно зритель". "Сикстинская Мадонна" и Достоевский» (2025). На ней были представлены материалы, которые дают основание надеяться, что в фондах Эрмитажа нашлась фотография великой картины Рафаэля, висевшая в рабочем кабинете писателя (cм. Илл. 14 – 17 ). Копия этой фотографии теперь появилась и в петербургском музее Достоевского. «У нас в музее в понедельник Событие (я не думаю, что оно займет много времени, но — исключительной важности), — не скрывал радости Борис Николаевич. — Мы в мемориальном кабинете Достоевского будем прикреплять над диваном Сикстинскую Мадонну, переснятую (с великим трудом, так как в натуральную величину) с эрмитажной Сикстинской Мадонны (из их фотофонда), которая на 100 % отпечатана с той же матрицы, а может быть, просто та самая (вполне возможно), которая с октября 1879 г. висела в кабинете Ф<едора> М<ихайловича>. У нас же пока (50 лет) висит какая-то случайная картинка, ничему не соответствующая (если судить по фотографии В. Таубе, сделанной после смерти писателя, и описанию А. Г. Достоевской)».

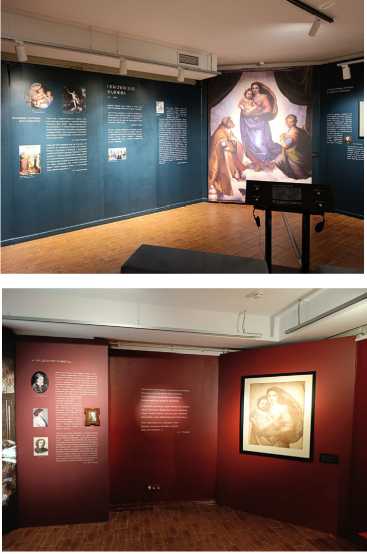

Это же трио — Н. Т. Ашимбаева, Б. Н. Тихомиров, А. В. Опочанский — создатели литературной экспозиции «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество: pro et contra», открывшейся в 2021 г., к 200-летию писателя, и ставшей четвертой долговременной выставкой со времени возникновения музея. Экспозиция, представляющая мир и судьбу писателя как постоянную борьбу с внешними испытаниями и внутренними противоречиями (“pro et contra”), основана на тщательной научно-документальной основе в сочетании с яркими визуальными образами, аудиогидом на русском и нескольких иностранных языках и, наконец, интерактивной картой, благодаря которой можно познакомиться с петербургскими адресами Достоевского и маршрутами героев писателя. Борис Николаевич вложил в постоянную литературную экспозицию много своего труда и сил: «Я всё еще как проклятый трублю на новой экспозиции. Сейчас забежал к себе в кабинет на минутку, водицы испить», «Заканчиваем тачать новую литературную экспозицию (из последних сил!)». Он надеялся, что она будет иметь длительную жизнь и значительное воздействие на посетителей музея: «Даст Бог еще лет десять продержится» (см. Илл. 18 – 19 ).

Илл. 14 – 17 . Кадры с выставки «"…Одной картины я желал быть вечно зритель". "Сикстинская Мадонна" и Достоевский» (2025).

Фото И. С. Андриановой

Fig. 14 – 17. Photo from the exhibition “"…I wanted to be a spectator of one painting forever." "The Sistine Madonna" and Dostoevsky” (2025).

Photo by I. S. Andrianova

Б. Н. Тихомиров — автор и составитель многих книг, как личных, так и коллективных. Его главным и новаторским трудом, выдержавшим три переиздания, является книга-комментарий «"Лазарь! гряди вон". Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" в современном прочтении» (2005, 2016, 2024). Ее автор указал исследователям, учителям, школьникам и студентам на все значимые элементы этого произведения Достоевского, познакомил с существующими научными подходами к решению тех или иных проблем текста, дал возможность читателям самим выстроить собственное понимание великого романа. Первое издание книги получило доброжелательные рецензии как в России, так и за рубежом6. Отзыв, вдохновивший автора на продолжение работы, оставил известный московский учитель словесности Л. С. Айзерман. Педагог с более чем полувековым стажем писал о том, что эта книга во многом изменила его представление о романе — и уроки в десятых классах в 2006–2007 учебном году он вел уже по-другому7.

Илл. 18 – 19 . Кадры с литературной экспозиции «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество: pro et contra». Фото И. С. Андриановой

Fig. 18 – 19 . Photo from the literary exhibition “ F. M. Dostoevsky. Life and Work: Pro et Contra”. Photo by I. S. Andrianova

Особую востребованность не только у исследователей, но, в первую очередь, у музейных работников, краеведов и экскурсоводов Петербурга имеют книги Б. Н. Тихомирова «Достоевский на Кузнечном. Даты. События. Люди» (2012, 20228; новое, переработанное автором издание готовится к выходу в ближайшее время), иллюстрированный путеводитель «А живу в доме Шиля…: адреса Ф. М. Достоевского в Петербурге, известные и неизвестные. 1837–1881» (2016) и «Достоевский: литературные прогулки по Невскому проспекту: от Зимнего дворца до Знаменской площади» (2022)9. Эти книги получили признание у широкого круга читателей. И немудрено: они написаны с таким знанием Петербурга XIX в., что может сложиться впечатление, что их автор — современник самого Достоевского.

С энтузиазмом Борис Николаевич участвовал в таких фундаментальных трудах, как «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (1993–1995), «Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции: Научное описание» (2005), «Достоевский и XX век» (2007), энциклопедический словарь-справочник «Достоевский: сочинения, письма, документы» (2008), двухтомное и трехтомное «Евангелие Достоевского» (2010; 2017), «Хроника рода Достоевских» (2012), комментированная антология стихов Достоевского и его современников «Жил на свете таракан…» (2016), коллективная монография «Новые архивные и печатные источники научной биографии Ф. М. Достоевского» (совместно с Е. Д. Маскевич и Н. А. Тихомировой) (2021)10. В 2022 г. вышел сборник статей Бориса Николаевича «От "Белых ночей" до "Братьев Карамазовых"», в который вошли работы, написанные в 2012–2022 гг. и публиковавшиеся ранее в достоеведческих журналах. Он участвовал в издании писем сестер Анны Фальц-Фейн и Екатерины Достоевской (1999), полного текста воспоминаний жены писателя А. Г. Достоевской (2011, 2015, 2024) и его дочери Л. Ф. Достоевской (2018).

Полное издание воспоминаний А. Г. Достоевской, изданное в 2015 г. Б. Н. Тихомировым и И. С. Андриановой, было переведено на испанский язык Алехандро Ариэлем Гонсалесом и опубликовано в 2023 г.11 В непростой работе аргентинского переводчика Борис Николаевич оказывал консультативную помощь, объясняя значения устаревших слов, использованных женой писателя, комментируя ошибки памяти мемуаристки12. Работа в тесном тандеме с исследователями вдохновляла переводчика: «Я бы очень хотел рассказать о нашей совместной работе над переводом воспоминаний А. Г. Достоевской. Нечасто переводчики работают рука об руку с крупными русскими специалистами. Я думаю, что в этом есть семя нового подхода к изданию произведений Достоевского».

Ученый всегда увлекался архивным поиском и текстологией. Он разоблачал поддельные автографы, якобы принадлежавшие Достоевскому, за что однажды получил благодарность от Северного аукционного дома: «На аукционе Северного аукционного дома была выложена якобы дарственная Ф. М. на книге "Акафисты Иисусу Сладчайшему…", адресованная некоему "паломнику Марку" и подаренная якобы в Оптиной Пустыни. Одновременно было выложено и положительное экспертное заключение. Но аукционисты заказали повторную экспертизу нашему музею. После моего и Н. А. Тарасовой экспертного заключения лот был снят с торгов».

Илл. 20. Б. Н. Тихомиров на презентации комментированной антологии стихов Достоевского и его современников «Жил на свете таракан…» (декабрь 2016)

Fig. 20 . B. N. Tikhomirov at the presentation of the annotated anthology of poems by Dostoevsky and his contemporaries “Once upon a time there lived a cockroach…” (December 2016)

Борис Николаевич активно занимался поиском утраченных после рокового 1917 г. рукописей писателя. Историю их исчезновения он знал в подробностях, поскольку провел целое расследование и наметил направления поиска этих ценных документов: «Сие было не в Грузии, а на территории партизанской "зеленой" республики, власть в которой осуществлял Комитет освобождения Черноморья (поручик Вронский был задержан Ревследкомом сей республики, когда без надлежащих документов двигался из Туапсе в Адлер — или наоборот, сейчас не помню). Иван Канделаки был членом Ревследкома и, похитив два пуда рукописей Достоевского, скрылся на территории соседней меньшевистской Грузии, где его преследовал другой член Ревследкома Алшибай. Алшибай его настиг, но на чужой (грузинской) территории у него были связаны руки. Он смог только изъять у Канделаки несколько документов, которые были при нем, и с отчетом о своей "командировке" в Грузию передал в полпредство Комитета освобождения Черно-морья в Тифлисе. Грузинские власти, в т. ч. местное подразделение ВЧК, к этим делам не имели никакого отношения»13.

Б. Н. Тихомиров был заинтересован в систематизации и описании тех рукописей Достоевского и его окружения, которые сохранились в архивах. При его непосредственном участии к 200-летнему юбилею великого русского писателя вышел из печати обновленный каталог «Рукописное наследие Ф. М. Достоевского» (2021), для которого он подготовил три раздела «Официальные документы и деловые бумаги», «Записи и пометы на книгах и письмах», «Дарственные надписи на книгах и фотографиях». Составители-текстологи из Петрозаводского университета планировали подготовить описание не только автографов самого писателя, но и писем к нему, но из-за огромного объема работы и ограниченности во времени оставили реализацию этой затеи на будущее. «Ведь про себя-то мы все будем знать, — поддерживал петрозаводских коллег Борис Николаевич, — что мы не ставим точку, а продолжаем работу, только в каких-то других обстоятельствах и формах».

Илл. 21 . Б. Н. Тихомиров в книжном магазине «Библио-Глобус» (Санкт-Петербург) на презентации подготовленных им изданий (2018)

Fig. 21 . B. N. Tikhomirov at the “Biblio-Globus” (St. Petersburg) bookstore at the presentation of the publications he prepared (2018)

Являясь автором комментариев ко многим изданиям произведений классика, он аккуратно следовал условиям этого научного жанра: точность, выверенность, осмысленность, аргументированность, немногословность. Он был твердо уверен, что исследователь не должен уходить в избыточное комментирование каждой мелочи текста и советовал другим, что нельзя «растрачивать себя на никому не нужное квази-комментаторство — по сути, стрелять из пушки даже не по воробьям, а по комарам». Комментарии, сделанные Б. Н. Тихомировым, отличает забота о читателях.

Особый интерес представляют комментарии ученого в 6–8 томах Полного собрания сочинений Достоевского (канонические тексты), выпускаемого Петрозаводским государственным университетом. Если обязанности по составлению комментариев для 6-го («Записки изъ подполья», «Крокодилъ», «Двойникъ», «Игрокъ», «Вѣчный мужъ») и 8-го («Идiотъ») томов Борис Николаевич разделил с другими специалистами, то комментарии к 7-му тому («Преступленiе и Наказанiе») объемом в 332 страницы принадлежат только ему.

В этом же вузе в 2006 г. Б. Н. Тихомиров защитил докторскую диссертацию на тему «Религиозные аспекты творчества Ф. М. Достоевского: проблемы интерпретации, комментирования, текстологии» (науч. консультант — д. филол. н. В. Е. Ветловская). В работе рассмотрен вопрос, кем, когда и по какой причине редактировался текст развернутых библейских цитат при издании произведений писателя. Ее объем существенно выходил за рекомендуемые параметры для такого рода научных сочинений: он составил 567 страниц. Превосходил рекомендуемые объемы и автореферат, занявший 3,5 листа петитом.

Перу ученого принадлежат около 300 статей, опубликованных в авторитетных научных изданиях мира и переведенных на английский, японский, итальянский, испанский, немецкий языки. Как автор, он сотрудничал со многими периодическими изданиями: «Русская литература», «Достоевский и современность», «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал», “Dostoevsky Studies”, “Dostoevsky Monographs” и др. Но в последнее 10-летие исследователь особое внимание уделял журналу «Неизвестный Достоевский», созданному 12 июля 2013 г. по инициативе членов правления Международного общества Достоевского (International Dostoevsky Society) и выпускаемому в Петрозаводском университете.

Он работал в единой команде с редакцией журнала — и как постоянный автор, и как опытный рецензент, и как активный член редакционного совета. «Мне всегда казалось, что у нас с редакцией НД сложились идеальные рабочие отношения, дающие на выходе отличный результат», — откровенно признавался Борис Николаевич. Вот отрывки из его писем в редакцию с меткой характеристикой содержимого портфеля журнала:

«Но статья — ни о чем. Не статья, а отчет о проделанной работе (в смысле: отрицательный результат тоже результат). Не знаю, как главред, но, по-моему, печатать не надо»;

«Статья бескрылая, утомительная и написана кирзовым сапогом (стиль). По-моему, статью надо сократить на две трети, если не больше, выкинуть всё общеизвестное, все огромные цитаты и пересказы из 2-томника воспоминаний и писем Ф. М. Оставить только сведения из малоизвестных мемуаров и из архивных документов (формулярные списки). Хорошо бы отправить авторов в ЦГА Москвы, чтобы они нашли метрические записи»;

«Мне было интересно читать. Действительно, нужно сократить начальную часть и построже выстроить изложение, и будет тип-топ. А в начало можно вставить замечание, что в словаре Белова нет корреспондентов Достоевского, с кем он лично не встречался. И посему многие из них до сих пор остаются в тени»;

«Статья, действительно, украшение номера. Но выводы сделаны немного поспешно. Для итогового заключения необходим сопоставительный анализ всех известных документов, где указан возраст Михаила Андреевича <Достоевского>. Абсолютизировать какой-то один из них рискованно».

К 70-летию Бориса Николаевича вышел специальный номер журнала «Неизвестный Достоевский» (№ 4 за 2022 г.). Он нелегко дался всем — и авторам из разных городов России и зарубежья, и редакции: одолевали болезни и перегрузка на работе, — но работали без выходных, до поздней ночи, и никто не роптал. После преамбулы «От редакции», номер открывала статья самого юбиляра «Петербург — Тобольск — Омск — Семипалатинск (о пути Достоевского на каторгу и в ссылку)», сопровождаемая редкими иллюстрациями [Тихомиров: 2022]. Герой торжества был искренне счастлив и выразил благодарность на личной странице в социальной сети:

«Дорогие коллеги, друзья, авторы и редакторы № 4 журнала "Неизвестный Достоевский" (2022)! Сердечно благодарю Вас за щедрый интеллектуальный подарок — приношение, как выражались в эпоху Достоевского, Ваших трудов к моему 70-летнему юбилею. Исключительно ценю Ваше дружеское участие, с благодарностью принимаю посвящение очередного выпуска авторитетного в мире достоевистики журнала моей скромной особе».

Постоянный автор журнала «Неизвестный Достоевский» заботился о редакционном портфеле издания:

«А как вообще со статьями ко 2 декабря? Набираются? А то я мог бы еще небольшую статейку представить: "Майор или генерал-майор? (К биографии Николая Момбелли)"»;

«А что еще в портфеле на сей раз? Я бы мог еще настрочить про "Хрустальный дворец". Я нашел ревельскую немку Дарью Вурмберг, которая в 1874 г.

открыла на Обуховском проспекте кафе-шантан "Пале-де-Кристаль", и это запутало всех краеведов и комментаторов "Преступления и наказания"»;

«Выношу на обсуждение Редсовета и Редколлегии. Нынешняя задержка номера очень беспокоит! Предлагаю членам Редсовета и Редколлегии написать по одной-двум статьям ВПРОК. Чтобы они находились в "портфеле" Редакции как РЕЗЕРВ. И если по вине кого-то из авторов происходит задержка, включать в номер резервные статьи, чтобы без проблем успевать к сроку».

Борис Николаевич придумал аббревиатуру — РБС (резервный банк статей), который пополнялся в основном его работами, — остальные авторы за ним просто не успевали угнаться.

В журнале «Неизвестный Достоевский» были опубликованы 40 статей Б. Н. Тихомирова, вводящих в научный оборот уникальные архивные материалы; его заботами появлялись новые авторы (Н. В. Шварц, Е. Д. Маске-вич, И. М. Дробышевская, Ю. П. Зародова и др.), а Достоевский продолжал быть увлекающим и неизвестным.

Перед выходом последней прижизненной статьи в «Неизвестном Достоевском» Борис Николаевич шутил: «Статья эта у меня будет в НД 40-я. Может ее каемочкой обвести? Каким-нибудь бордюрчиком?». Остроумный исследователь намекал на историю, выдуманную И. И. Панаевым и П. В. Анненковым, о Достоевском, якобы страдающим манией величия и просящем обводить его произведения каймою или золотым бордюрчиком. В этом номере (№ 3 за 2025 г.) «Неизвестного Достоевского» выходит еще одна статья Б. Н. Тихомирова (в соавторстве с И. М. Дробышевской и Т. В. Панюко-вой) — о семье Ивановых, родственников писателя. Ученый успел передать в редакцию текст, ставший результатом кропотливого архивного труда, но корректуру просматривали уже его соавторы…

Огромная подвижническая работа Б. Н. Тихомирова в изучении наследия Достоевского не ограничивается его уникальными научными трудами и организацией литературных выставок и экспозиций петербургского музея писателя. Он вел активную работу по популяризации творчества Достоевского в мировом культурном пространстве: читал открытые лекции для посетителей музея, собирая полный зал слушателей14, консультировал сценаристов и режиссеров, снимавших фильмы о Достоевском и его семье, выступал с докладами на всероссийских конференциях и международных симпозиумах, с 1998 г. являлся членом Международного общества Достоевского.

Илл. 22. Участники XVII Симпозиума Международного общества Достоевского (Бостон, июль 2019). Сидят слева направо: Б. Н. Тихомиров, В. В. Борисова, А. Гонсалес. Стоят слева направо: И. А. Есаулов, С. С. Шаулов, И. С. Андрианова, И. В. Дергачева

Fig. 22. Participants of the XVII Symposium of the International Dostoevsky Society (Boston, July 2019). Sitting, left to right: B. N. Tikhomirov, V. V. Borisova, A. Gonzalez.

Standing, left to right: I. A. Esaulov, S. S. Shaulov, I. S. Andrianova, I. V. Dergacheva

Бориса Николаевича можно назвать хранителем памяти об ушедших исследователях Достоевского, разоблачителем завиральных работ, поддельных рукописей и мифов о писателе, неутомимым рассказчиком об окружении писателя, исследователем, обладающим уникальными умениями. Одно из последних и передовых умений, приобретенных Борисом Николаевичем, — освоение нейросети по выявлению архивных документов о семье Достоевских:

«Я уже говорил тут домашним, что несколько досадно, что мы сами, вручную нашли метрические записи о рождении матушки, о смерти деда, о рождении и смерти дяди Михаила, о венчании деда с бабкой. А теперь всякий дурак, без каких-либо методик поиска, благодаря нейросетям всё сие может отыскать, лежа на диване».

Далеко не всякий! Борис Николаевич преуменьшал свои заслуги: для поиска документов в нейросети исследователю необходимо знать местоположение (населенный пункт), церковный приход и сорок, к которым относился населенный пункт, временной период (год и соседние годы); важно уметь анализировать записи (даты, имена, родственные связи); различать типы документов; читать почерк в старой орфографии и, конечно, знать архивы и фонды.

За свои заслуги выдающийся ученый был награжден международным орденом «Звезда Достоевского» и памятной медалью Министерства культуры Российской Федерации «Великий русский писатель Ф. М. Достоевский 1821–2021». В 2022 г. за популяризацию творчества Достоевского он стал лауреатом Всероссийской премии им. Федора Конюхова, учрежденной общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и администрацией города. Б. Н. Тихомиров стал победителем в номинации «Память», в которой выделяют подвижников, «чья энергия и усилия направлены на сохранение традиций, на установление порой зыбких, но жизненно необходимых каждому человеку связей между прошлым и настоящим». Неслучайно его благодарственная речь была обращена не только к организаторам премии: «И низкий поклон Федору Михайловичу Достоевскому за счастье изучения его духовного наследия»15.

Книги авторства Б. Н. Тихомирова и выходившие в соавторстве с ним также получали высокие награды. В 2011 г. двухтомное «Евангелие Достоевского», подготовленное Борисом Николаевичем совместно с В. Н. Захаровым и В. Ф. Молчановым, было удостоено Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 1-й степени, а в 2022 г. его книга «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади» стала победителем в специальной номинации «Россия: культурный код» национального конкурса «Книга года».

У неутомимого исследователя было много планов, воплощение которых вывело бы на невероятно высокий уровень современную науку о Достоевском: подготовлены исправления и дополнения к 1-му тому «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского», обновленные комментарии к изданиям произведений писателя, на основе уникальных архивных материалов написаны новые статьи об окружении писателя, обсуждались в деталях проект «Москва Достоевского», новое издание переписки писателя с женой и книга об этой выдающейся женщине, подготовка каталога документов родственного окружения Достоевского с указанием полных шифров архивного хранения… Теперь эти планы должны воплотить в жизнь другие исследователи в память о Б. Н. Тихомирове.

6 октября 2025 г., в день сороковин выдающегося достоеведа, его коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ярославля, Владимира, Симферополя, Евпатории, Липецка, Уфы, Ростова-на-Дону и др. городов обсудили, каким образом можно сохранить память о президенте Российского общества Достоевского и его деятельности. Заняться составлением библиографии работ Б. Н. Тихомирова, писать рецензии на его книги, готовить к публикации не изданные им материалы, систематизировать авторские комментарии, вышедшие в разных изданиях Достоевского, и видео выступлений исследователя на лекциях и конференциях, продолжать изучение Москвы Достоевского, родословия писателя и архива А. Г. Достоевской, посвятить 50-ю юбилейную конференцию «Достоевский и мировая культура» (9–11 ноября 2025 г.) его памяти…

Пусть память о нашем учителе, друге, коллеге и президенте Борисе Николаевиче будет несущей жизнь, вдохновение и силу тем, кто его знал, для кого он сам был «человеко-встречей», а его добрые дела и труды продолжают жить и влиять на людей, подобно животворной силе.