Чем болеет маш, или грибные болезни вигны лучистой

Автор: Куркина Юлия Николаевна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений

Статья в выпуске: 6 (68), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Маш (вигна лучистая) - очень древнее азиатское бобовое растение, которое, благодаря ряду достоинств, может стать важной овощной культурой в России. Молодые плоды и семена маша богаты белком, витаминами А, В, С, РР, а также железом и фолиевой кислотой, и по вкусу напоминают зеленый горошек. Множество незаменимых аминокислот и низкий гликемический индекс позволяют использовать даже зрелые семена маша для приготовления продуктов диетического питания. Но для сохранения урожая важно знать болезни культуры. Методы. На протяжении ряда лет изучали образец вигны лучистой VR-2014 (Вьетнам) на естественном инфекционном фоне в почвенно-климатических условиях Белгородской области (Россия). Полевые испытания и микологические исследования позволили определить видовой состав фитопатогенных микроскопических грибов, описать симптомы и сравнить основные элементы учета микозов. Результаты. Длина вегетационного периода вигны лучистой не превышала 83 дней, появление всходов отмечено на 10-12 сутки от посева, цветков - на 68-73 сутки. Высота растений не превышала 40 см. К потерям 82% продуктивности семян приводил аскохитоз (возбудитель Ascochyta boltschauseri), при средней распространенности в 40% и развитии болезни в 2,5 балла. Аскохитоз снижал показатели всех элементов семенной продуктивности: длину и число плодов, массу 1000 семян, но сильнее всего (в 5 раз) уменьшалась масса плодов и семян с растения. Пероноспороз (возбудитель Peronospora fabae) приводил к потерям продуктивности семян в 16%, корневая гниль (возбудитель Bipolaris australensis) и фомоз (возбудитель Phoma diversispora) - к 17% и 11% соответственно. Ведущим симптомом микозов вигны лучистой была пятнистость, а наиболее вредоносными фитопатогенными грибами оказались представители наземно-воздушной группы патогенов.

Маш, вигна лучистая, продуктивность семян, фитопатогены, аскохитоз, пероноспороз, корневая гниль, фомоз, болезни растений, vigna radiate

Короткий адрес: https://sciup.org/140296489

IDR: 140296489 | УДК: 635.654.3:632.4 | DOI: 10.18619/2072-9146-2022-6-113-117

Текст научной статьи Чем болеет маш, или грибные болезни вигны лучистой

Маш, или вигну лучистую (Vigna radiata (L.) Wilczek), или фасоль золотистую (Phaseolus aureus Roxb.), более 5 тыс. лет выращивают в Индии. Во Вьетнаме, Корее, Афганистане, Таджикистане семена этого растения, известного, как бобы мунг, используют в приготовлении традиционных местных блюд. Маш в настоящее время возделывают в странах Африки, Латинской и Северной Америки, Европы. В связи с потеплением климата маш становится все более популярной и в России[1].

Стержневой корень этого бобового однолетника хорошо развит и ветвится. Стебель прямостоячий, маловетвистый, покрыт жестким опушением. Листья тройчатые, крупные, темно-зеленые, с овальными прилистниками. Пазушные кисти несут по 2-8 цветков желтого, желто-зеленого или фиолетово-желтого цвета. Боб многосемянный, узкий, бурый или черный. Мелкие семена гладкие, овальные, желто-коричневые или зеленые.

Богатые белком (до 35%), железом, витаминами и всеми незаменимыми аминокислотами семена маша используют в качестве крупы. Из крахмала, который отличается низким гликемическим индексом, готовят лапшу фунчозу. Зеленые плоды и суточные проростки, особенно богатые аскорбиновой и фолиевой кислотами, железом, кальцием, фитоэстрогенами, по вкусу напоминающие зеленый горошек, используют как овощи в салатах, гарнирах и соусах [2-4]. Все эти достоинства маша как овощной культуры привлекают интерес ученых разных областей знаний, что способствует политике государства в области совершенствования тенденции здорового питания населения [5].

Важным фактором, определяющим агротехнические аспекты формирования качественного урожая, является фитосанитарное состояние посевов [6]. Поэтому вопросу болезней маша и близкородственных видов при интродукции в РФ уделяется особое внимание [712]. С учетом отсутствия информации о болезнях маша при возделывании в России, тогда как грибные болезни могут существенно снизить урожай любой культуры [13-15], целью наших исследований было изучение болезней маша ( Vigna radiata ) в почвенно-климатических условиях Белгородской области.

ность, развитие болезни и недобор продуктивности семян (%). Развитие (индекс) болезни вычисляли по [16]:

2(a х b)

R= —------ x 100% ,

NK где R - развитие (индекс) болезни; a - число растений с одинаковыми признаками поражения; b – балл поражения; 2 - сумма произведения числовых показателей (a x b); n - число растений в учете (здоровых и больных); K – высший балл шкалы учета.

Недобор, или потери урожая определяли по формуле [16]:

(A - a) x 100%

A где Q - недобор, или потери урожая, %; a - урожай больных растений; A– урожай здоровых растений.

Стандартным методом с использованием «влажных камер» проводили выделение фитопатогенных грибов из растений [17]. Определение микромицетов по совокупности культурально-морфологических признаков проводили с использованием специальной литературы [18-21]. Полученные результаты обрабатывали с использованием методов вариационной статистики в компьютерной программе Excel. Доверительные интервалы в статье указаны с учетом критерия Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение

Средняя продолжительность вегетационного периода вигны лучистой в почвенно-климатических условиях Белгородской области (Россия) составила 78-83 суток. Всходы появлялись на 10-12 сутки от посева, цветение начиналось на 68-73 сутки. Средняя высота растений была 36±1,9 см.

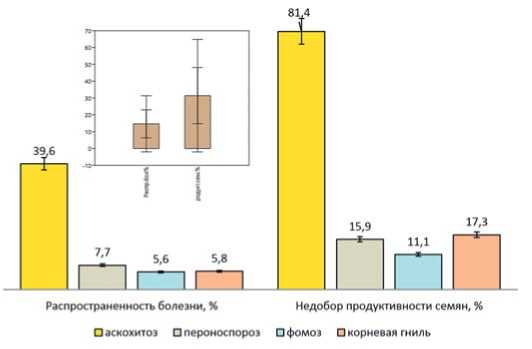

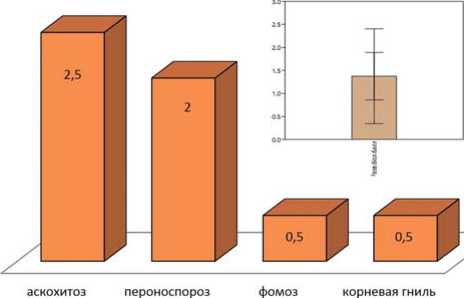

Среди болезней вигны лучистой к значимым потерям продуктивности семян (81,4±2,1%) в фазе биологической спелости приводил аскохитоз (возбудитель Ascochyta boltschauseri Sacc.) (рис. 1), который проявлялся пятнами на листьях уже в фазу ветвления растений (рис. 2). Средняя распространенность аско-хитоза отмечалась на уровне 39,6±2,6% при среднем развитии болезни в 2,5 балла (рис. 3).

Материалы и методы исследований

Изучали образец Vigna radiata VR-2014 (Вьетнам) из коллекции автора. Исследования проводили по черному пару ежегодно в условиях мелкоделяночных опытов 2,8-4 м2 на территории ботанического сада НИУ «БелГУ» (г. Белгород) и на приусадебном участке (г. Короча, Белгородская обл.) в 2014-2022 гг. со значительными колебаниями погодных условий по годам. Почва – типичный чернозем (средний суглинок, мелкокомковатый по структурному составу) с активной кислотностью на уровне 7,6. Высевали вручную по схеме 50х20 см, уход за посевами заключался в междурядной обработке по мере засорения посевов. Микозы изучали на естественном инфекционном фоне.

Микологический анализ проводили на кафедре биотехнологии и микробиологии на среде Чапека в 5-кратной повторности. В качестве основных элементов учета болезней растений использовали распространен-

Рис. 1. Средние показатели элементов учета болезней растений Vignaradiata(2014-2022 годы) Fig. 1. Average indicators of elements of accounting forplant diseases of the Vigna radiata (2014-2022)

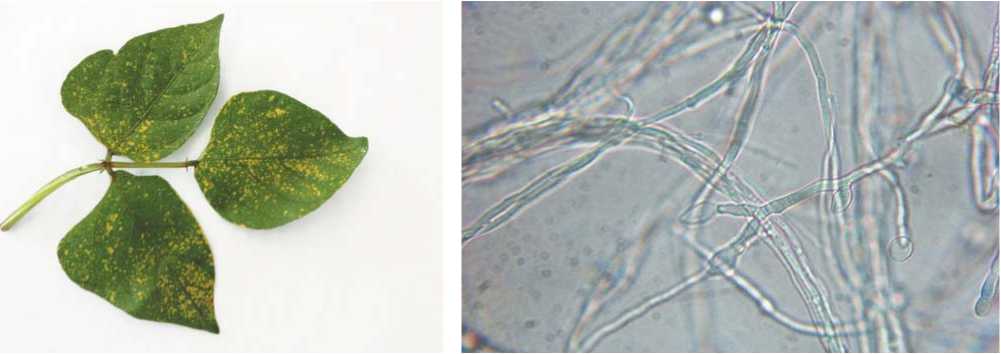

Рис. 2. Симптомы аскохитозаналистьяхVigna radiate и пикниды Ascochyta boltschauseri Sacc. (×100)

Fig. 2. Symptoms of ascochytosis on leaves are visible in Vigna radiate and pycnid Ascochyta boltschauseri Sacc. (×100)

□ Развитие болезни, балл

Рис. 3. Развитие болезней (в баллах)

Vigna radiate (2014-2022 годы)

Fig. 3. Development of diseases (in points) of the Vigna radiate (2014-2022)

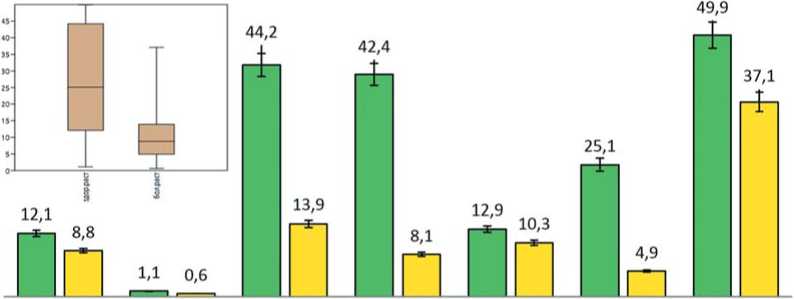

Анализ структуры семенной продуктивности растений здоровых и с признаками аскохитоза показал, что страдали все элементы продуктивности семян (рис. 4). У больных растений размеры плодов были меньше здоровых, число плодов с растения сокращалось в 3 раза по сравнению со здоровыми растениями. Но больше всего страдала масса плодов и семян с больных растений – в 5,2 и 5,1 раз соответственно.

При поражении растений вигны лучистой пероноспорозом, или ложной мучнистой росой (возбудитель Peronospora fabae Jacz.et Serg.), с характерной пятнистостью листьев (рис. 5), семенная продуктивность сократилась в среднем на 15,8±4,6% (рис. 1). Однако, в сравнении с аскохитозом, распространенность составила в среднем 8,3±4,1% при 2,5 баллах развития (рис. 3).

Известно, что фитопатогенные грибы, возбудители аскохитоза и пероноспороза, это представители листостеблевой группы. Таким образом, наши данные согласуется с мнением Б.Б. Эюбова и соавторов (2011) [22] о преобладании среди фитопатогенов представителей наземно-воздушной (листостеблевой) группы.

Длина одного Вес одного Число плодов Вес плодов с Число семян в Вес семян с Масса 1000 плода, см плода, г с одного одного одном плоде, одного семян, г растения, шт. растения, г шт. растения, г

□ здоровые растения □ больные растения

Рис. 4. Средняя продуктивность семян здоровых и пораженных аскохитозом растений Vigna radiate (2014-2022 годы) Fig. 4. Average seed productivity of healthy and ascochitosis-affected plants of Vigna radiata (2014-2022)

Рис. 5. Симптомы пероноспороза на листьях Vignaradiateи неклеточный ветвящийся мицелий с конидиями Peronospora fabae (×400)

Fig. 5. Symptoms of peronosporosis on leaveso Vigna radiata and non-cellular branching mycelium with conidia Peronospora fabae (×400)

Рис. 6. Симптомы корневой гнили на растениях Vigna radiate и мицелий с конидиями Bipolaris australensis (×400) Fig. 6. Symptoms of root rot on plants of Vigna radiata and mycelium with conidia Bipolaris australensis (×400)

Рис. 7. Симптомы фомоза на листьях Vigna radiate и мицелий с пикнидами Phoma diversispora (×40)

Fig. 7. Symptoms of phomosis on the leaves of Vigna radiata and mycelium with pycnids Phoma diversispora (×40)

Близкими значениями по распространенности (5,9±1,6%) и недобору продуктивности семян (17,1±1,4%) характеризовалась корневая гниль (возбудитель Bipolaris australensis ) (рис. 1), симптомом которой было увядание, в разные годы регистрируемое уже в фазу всходов или перед началом репродуктивного периода (рис. 6).

И следует отметить еще одно значимое по распространенности (6,4±2,6%) и недобору продуктивности (11,2±3,6%) заболевание вигны лучистой – фомоз (возбудитель Phoma diversispora) (рис. 1 и 3), с характерны- ми серыми пятнами на листьях и хорошо заметными на них черными точками – пикнидами (рис. 7).

Таким образом, в почвенно-климатических условиях Белгородской области на естественном инфекционном фоне наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями вигны лучистой были аскохитоз, пероноспороз, корневая гниль, вызванная грибами биполя-рис, и фомоз. Ведущим симптомом микозов вигны лучистой была пятнистость, а наиболее вредоносными фитопатогенными грибамибыли представители наземно-воздушной группы патогенов.

Об авторе:

Aboutthe Author:

Yulia N. Kurkina – Cand. Sci. (Agriculture), Associate professor of the Department of Biotechnology and Microbiology, , Scopus Author ID 5702176800, Correspondence,

Список литературы Чем болеет маш, или грибные болезни вигны лучистой

- Курьянович А.А., Казарина А.В. Испытание сортообразцов маша (Vigna radiata) в условиях континентального климата среднего Поволжья. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2014;(4):32-35. https://journals.eco-vector.com/1997-3225/article/view/23146

- Бобылев С.Н. Влияние глобальных изменений климата на функционирование основных отраслей и здоровье населения России. 2001. https://wwf.ru/upload/iblock/a2c/msu.pdf

- Курьянович А.А.Результаты интродукции маша (Vigna radiata (L.) Wilczek) за 2013-2020 годы в среднем Поволжье. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Сельскохозяйственные науки. 2022;1(1):46-51. http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_sh/2022/2022_1_46_51.pdf

- Mubarak A.E. Nutritional composition and antinutritional factors of mung bean seeds (Phaseolus aureus) as affected by some home traditional processes. Food Chemistry. 2005;(89):489-495.

- О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ № 642 от 01.12.2016. Собрание законодательства Российской Федерации, 2016;(49):6887.

- Данилова А.В., Ким Ю.С., Волкова Г.В. Новый фунгицид Протазокс в защите озимого ячменя от пятнистостей листьев в условиях Краснодарского края. Земледелие. 2020;(6):41-44. https://doi.org/10.24411/0044-3913-2020-10610.

- Курьянович А.А., Кинчарова М.Н., Титова И.А. Протравливание семян маша (Vigna radiata (L.) Wilczek) как элемент агротехники при интродукции культуры в Среднем Поволжье. Российская сельскохозяйственная наука. 2021;(2):35-38.

- Нгуен Т.Л.Х. Экологические особенности комплексов микромицетов травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae Lindl.) в условиях юга Среднерусской возвышенности. автореферат дис. ... кандидата биологических наук, 2016.

- Фотев Ю.В., Казакова О.А. Грибные заболевания спаржевой вигны на юге Западной Сибири. Овощи России. 2019;(2):97-105. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2019-2-97-105

- Satya V.K., Vijayasamundeeswari A., Paranidharan V., Velazhahan R. Burkholderia sp. strain TNAU-1 for biological control of root rot in mung bean (Vigna radiata L.) caused by Macrophomina phaseolina. J. of plant protection research. Inst. of plant protection, Polish acad. of science. Poznan-Warsaw. 2011;3(51):273-278.

- Милевская И.А. Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал, 2014;(2):444.

- Какарека Н.Н., Волков Ю.Г., Толкач В.Ф., Табакаева Т.В., Белов Ю.А., Муратов А.А., Щелканов М.Ю. Вирусные болезни бобовых культур на юге Российского Дальнего Востока. Юг России: экология, развитие. 2021;16(61):71-85.

- Семенкова И.Г., Соколова Э.С. Фитопатология, 2003. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449.

- Куркина Ю.Н. Структура микокомплексов ризосферы и филлопланы арахиса культурного. Овощи России. 2022;(2):88-93. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2022-2-88-93

- Kurkina Yu.N., Ngo T. Z. Kieu. Taxonomic analysis of soil phytopathogenic mycocomplexes of different varieties of faba beans in the Central Black Earth Region of the Russian Federation. BIO Web of Conferences. 2021;(40):01006. https://doi.org/10.1051/bioconf/20214001006

- Щербакова Т. Биотехнология производства и применения биопрепарата на основе гриба Trichodermavirens для защиты сои от корневых гнилей: дис. …д.б.н., 2013.

- Методы определения болезней и вредителей сельскохозяйственных растений, 1987.

- Билай В.И., Кубрацкая З.А. Определитель токсинообразующих микромицетов, 1990.

- Ганнибал Ф.Б. Филогения и эволюция альтернариоидных гифомицетов. Иммунопатология, Аллергология, Инфектология. 2010;(1):7-8.

- Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов, 2001.

- Хасанов Б.А. Определитель грибов - возбудителей «гельминтоспориозов» растений из родов Bipolaris, Drechslera и Exserohilum, 1992.

- Эюбов Б.Б., Гаджиева Ф.Х., Гахраманова А.А. Меджнунова Н.Ш. Общая характеристика микромицетов, вызывающих болезни сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях Азербайджана. Вестник МГОУ. Серия «Естественныенауки». 2011;(2):106-108. https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5794.