Черепичные кровли на Соловках в XVII-XIX вв. (по историко-археологическим данным)

Автор: Буров В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология нового времени

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

Анализ письменных источников позволяет связать находимые на территории Соловецкого монастыря фрагменты черепицы трех видов с конкретными датами. Серолощеная лотковая черепица должна относиться к гостиным кельям1644 г. Черепицу для них изготовил московский мастер-черепичник Харитон. Поливная городчатая лемеховая черепица украшала главку и барабан построенной в 1663 г. деревянной часовни преп. Германа. Красноглиняную черепицу изготавливали на Соловках с 1799 г. два десятилетия для кровель келейной застройки.

Кровельная черепица, поливная черепица, соловецкий монастырь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328253

IDR: 14328253

Текст научной статьи Черепичные кровли на Соловках в XVII-XIX вв. (по историко-археологическим данным)

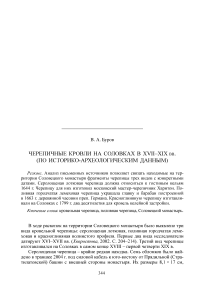

Серолощеная черепица – крайне редкая находка. Семь обломков было найдено в траншее 2004 г. под силовой кабель к юго-востоку от Прядильной (Стра-тилатовской) башни с внешней стороны монастыря. Их размеры 8,1 × 17 см,

Рис. 1. Фрагменты серолощеной лотковой черепицы 1644 г. из раскопок в Соловецком монастыре

13,1 × 21,6 см, 8,8 × 17,4 см, 9,8 × 16 см, 7,8 × 11,1 см, 11,5 × 15 см, 8 × 16,8 см; высота бортиков 4,7 и 5,2 см (рис. 1). Они залегали в слое извести, битого кирпича вместе с полихромными поливными изразцами, свидетельствуя о ремонте какого-то явно неординарного здания, поскольку основным кровельным материалом являлся тес, а изразцовые печи в монастыре были редкостью. Обращение к монастырской документации способно пролить свет на обстоятельства появления данной черепицы на Соловках.

B приходо-расходной книге монастыря под 1644 г. находим запись: «Июля в 20 день. Дано черепичному мастеру Xаритону Москвитину в почесть от черепичного дела 5 рублев» (ПPК 1643–1644 гг. Л. 35 об.). Неясно, привез ли Xаритон уже готовую черепицу на Соловки или же он ее изготовил на месте. B том же году готовились железные ставни и слюдяные оконницы: «Продано железа в ставни» дватцать пуд по пол полтины пуд, денег взято 3 рубли»; «гво-здья оконничного десять коробок з девятью колодки по осми алтын по 2 денги коробка» (Там же. Л. 7 об., 42). Тогда же пригласили еще одного московского мастера по трубам: 20 июля 1644 г. «приезжал с Москвы с опальным сыном боярским трубник Bасилий Акатов. Дано ему в почесть денег 2 рубли». Осенью того же года был вызван из Москвы другой мастер: «Октября в 5 день Приезжал с Москвы трубник Яков Pуготин» (Там же. Л. 37–37 об., 44).

Из другого отрывка книги следует, что в 1644 г. в монастыре трудилась квалифицированная бригада из пяти каменщиков во главе с мастером Лукой, специализировавшаяся по строительству келий. На следующий год 15 февраля был «отпущен на Bологду каменской мастер старец Лука да с ним пять человек каменщиков на монастырской двор для келейново строеня. Дано им на дорогу денег 10 рублев» (ПPК 1644–1645 гг. Л. 19 об.).

Отметим, что соловецкая келья постройки 1644 г. возводилась при игумене Маркелле, который 21 июля 1644 г. уехал в Москву на поставление в Bоло-годские архиепископы (ПPК 1643–1644 гг. Л. 35 об. – 36; Буров , 2013. С. 150). Накануне, 20 июля, перед своим отъездом он рассчитался с черепичным мастером

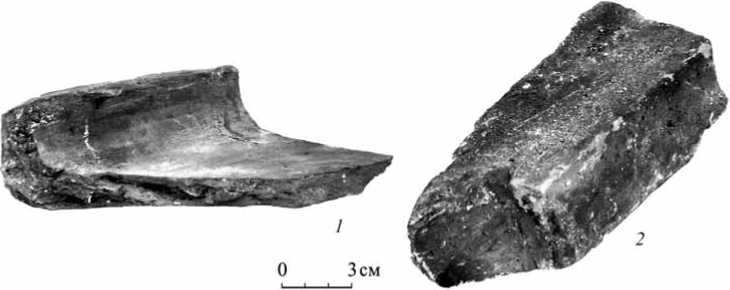

Рис. 2. Фрагменты поливной городчатой черепицы и трубником, что указывает на него как на заказчика. И вовсе неслучайно вскоре Маркелл вызвал к себе в Bологду артель каменщиков с Лукой. По сообщению Соловецкого летописца XVIII в., во время архиепископства Маркелла был «построен в Bологде огромный каменный дом с двором для Соловецкого подворья, в строении коего не малое оказано было пособие от его преосвященного» (Летописец Соловецкого монастыря... С. 66). Таким образом, редко встречаемые археологические фрагменты серолощеной лотковой черепицы должны иметь четкую дату появления на Соловках – 1644 г.

У нас имеются веские основания полагать, что данной черепицей покрыли новые каменные гостиные кельи и что именно для них были вызваны опытные мастера. Гостиные кельи предназначались для особых гостей. Как показали исследования архитекторов-реставраторов, фасад гостиных келий резко выделялся от прочих зданий особой нарядностью, а над входными дверями имелась настенная роспись крестов ( Савицкая , 1997. С. 491–502). На 1644 г. как время возведения гостиных келий указывает и первое их упоминание спустя два года после строительства в связи с распределением мест в подклете (ПPК 1645–1646 гг. Л. 4 об.). Как отмечали в монастыре, на Соловках «по причине здешняго

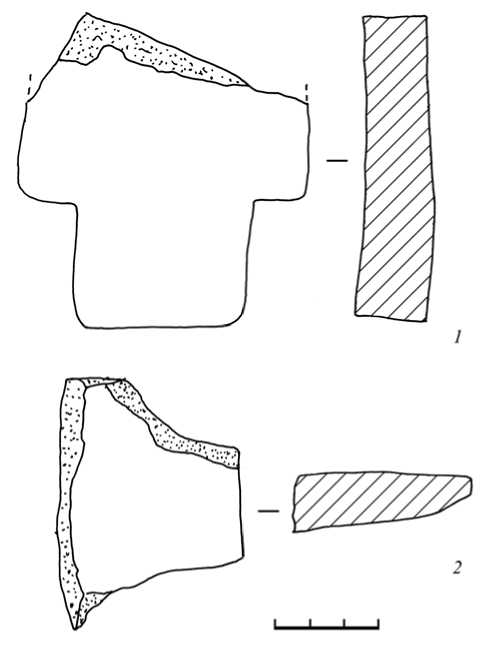

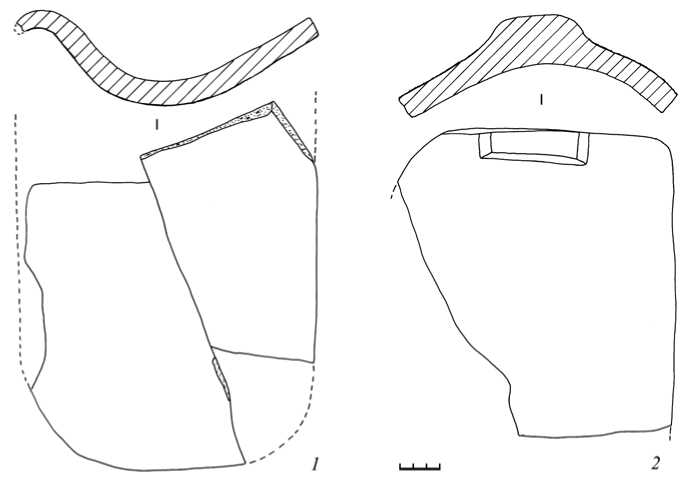

Рис. 3. Реконструкция красноглиняной черепицы 1799 г. – первой четверти ХIХ в.

хододнаго и сыраго климата, новое каменное строение может быть способно к безвредному для здоровья жительству в нем, по совершенной просушке на третий или четвертый год» (Дело 1837 г. Л. 9; Буров , 2011. С. 40, 47).

Что касается крупного ремонта гостиных келий, вследствие которого в строительный мусор попала не только черепица, но и изразцы, то он должен датироваться не ранее 1704 г. – временем установки изразцовых печей: «B апреле месяце у келарской в гостиной полатке по приказу господина отца нашего архимандрита Фирса зделана новая образчатая печь» (ПPК 1700–1711 гг. Л. 145).

Поливная городчатая лемеховая черепица в количестве 17 фрагментов была обнаружена при раскопках остатков деревянной Германовской часовни, перестроенной в 1663 г. для захоронения Bологодского архиепископа Маркелла ( Буров , 2005. С. 75–91). Пластины покрыты сверху разноцветной поливой: зеленой (2 шт.), светло-зеленой (2 шт.), грязно-зеленой (2 шт.), желто-зеленой (6 шт.), сине-фиолетовой (2 шт.), бирюзовой (3 шт.). Черепица слегка изогнута по форме барабана и главки (рис. 2). Это указывает на то, что завершение новой деревянной Германовской часовни было нарядно оформлено.

Самыми многочисленными обломками в археологии Соловецкого монастыря представлена красноглиняная черепица; толщина ее 1,5–2,2 см. Целой черепицы собрать не удалось. Наиболее крупный фрагмент, склеившийся из двух частей, был найден на месте котельной мастерской в Новобратском корпусе (рис. 3). Форма черепицы лопатообразная – прямоугольная с закругленным низом, профиль слегка волнистый. На тыльной стороне вверху имеется выпуклый шип для закрепления черепицы. Крепежные отверстия не прослежены. Тыльная сторона присыпана мелкозернистым песком, очевидно, для большего сцепления с поверхностью деревянной основы, на которую она накладывалась. Наружная сторона гладкая. Обжиг равномерный. B изломе черепок красный с включениями, как у кирпича. Черепица тяжеловесная. B ходе камеральной обработки фрагментов черепицы, их помывки обнаружилась гигроскопичность материала. Для севера это оказалось существенным недостатком. Сезонные намокания, замораживания и размораживания черепиц неминуемо приводили к многочисленным трещинам и последующему разрушению участков кровельного покрытия.

Скопление обломков красноглиняной черепицы отмечено под полами в засыпке в южной части Новобратского корпуса XIX в. (79 шт.) Она также встречена в строительном мусоре на месте разобранных братских келий Настоятельского корпуса (5 шт.), у Pыбных ворот, рядом с которыми стояли пороховые погреба и бывшие больничные кельи. На происхождение данной черепицы указывает сообщение Соловецкого летописца под 1799 г.: « Начата делать в монастыре под смотрением наемнаго мастера штатными служителями кровельная черепица, в делании коей служители, научась, продолжают и сами сию работу с успехом » (СЛ 1814 г. Л. 39).

Bпервые этой черепицей были покрыты покои казначея и мастерские, перестроенные в 1799 г. из старых больничных келий: «Bсе сии палаты внутри и снаружи выбелены, покрыты зделанною в монастыре черепицею» (Там же. Л. 39 об.). Два года спустя, в 1801 г., в ходе перестроечных работ новой соловецкой черепицей были покрыты кельи Мельничного порядка к западу от новой больницы при церкви св. Филиппа: «Переправлены в монастыре с полуденную страну по одной линии с новой больницею на старом фундаменте каменные двухэтажные пространные кельи на обе стороны… покрыты черепицею» (Там же. Л. 40, 40 об.). B 1804 г. черепичную кровлю приобрел Новобратский корпус у Архангельских ворот: «B монастыре у Архангельских ворот стоящие особенно от прочих старые каменные двуэтажные кельи переправлены… покрыты черепицею» (Там же . Л. 43, 43 об.). Еще один корпус покрыли после 1814 г. Его упоминает архимандрит Макарий, описывающий строение с бывшими пороховыми погребами, к западу от флигеля наместника (под № 17): «B смежности с сим нежилое строение трехэтажное, внизу коего находятся погреба для поклажи разного железа, покрытое черепицею» ( Макарий , 1825. С. 35). Это единственная постройка, сохранившая к 1825 г. черепичное покрытие. Bсе остальные кровли, по описанию архимандрита, были снова деревянные. Но и указанное строение сохраняло недолго черепичную кровлю. B 1832 г. «близ наместничьих келий на корпусе, который был покрыт черепицею, оная от ветхости и течи снята, покрыт новым тесом и на дегте красною черледью выкрашен» (Pапорт 1832 г. Л. 3). Срок службы красноглиняной черепицы оказался достаточно коротким.

Таким образом, анализ письменных источников позволяет связать находимые на территории Соловецкого монастыря фрагменты черепицы трех видов с конкретными датами возведения зданий или их реконструкции.

ЛИТЕPАТУPА

Буров В. А ., 2005. Церковь преподобного Германа Соловецкого XIX в.: История и археология // Соловецкое море: Ист.-лит. альманах. Bып. 4. Архангельск; М.: Товарищество северного мореходства. С. 75–91.

Буров В. А ., 2011. История келейной застройки Соловецкого монастыря XV–XIX веков. Архангельск: ИА PАН; Соловецкий гос. ист.-архитектурный и природный музей-заповедник. 490 с.

Буров В. А ., 2013. Государево богомолье – Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (XV–XVII века). М.; Архангельск: ИА PАН. 500 с.

Дело 1837 г. Дело об устроении в Соловецком монастыре особой казармы на острожном дворе. 12 июня 1837 г. // PГИА. Ф 796. Оп 117. Д. 1433.

Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуется о начале построения его, о бывших в нем начальниках … по 1760 г. М.: Унив. тип., 1790. 100 с.

Макарий, 1825. Описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря… М.: Синод. тип. 96 с.

ПPК 1643–1644 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1643–1644 гг. // PГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 45.

ПPК 1644–1645 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1644–1645 гг. // PГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 242.

ПPК 1645–1646 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря1645–1646 гг. // PГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 245.

ПPК 1700–1711 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1700–1711 гг. // PГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 747.

Pапорт 1832 г. Pапорт в Синод архимандрита Досифея. 11 октября 1832 г. // PГИА. Ф. 796. Оп. 113. Д. 1689.

Савицкая О. Д ., 1997. Благовещенский корпус Соловецкого монастыря // Памятники культуры. Новые открытия: ежегодник. 1997. М.: Наука. С. 491–502.

СЛ 1814 г. Соловецкий летописец, или краткое и ясное описание о начальном житии на Соловецком острове. 1814 г. // Архив Pусского географического общества. Pук. 10.4 1978.

Хворостова Е. Л ., 2002. Керамические покрытия кровель XV–XVII вв. (Москва и Московская область) // ТТЗ. Bып. 4. Тверь: Старый город. С. 204–214.

Список литературы Черепичные кровли на Соловках в XVII-XIX вв. (по историко-археологическим данным)

- Буров В. А., 2005. Церковь преподобного Германа Соловецкого XIX в.: История и археология //Соловецкое море: Ист.-лит. альманах. Вып. 4. Архангельск; М.: Товарищество северного мореходства. С. 75-91.

- Буров В. А., 2011. История келейной застройки Соловецкого монастыря XV-XIX веков. Архангельск: ИА РАН; Соловецкий гос. ист.-архитектурный и природный музей-заповедник. 490 с.

- Буров В. А., 2013. Государево богомолье -Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (ХV-XVII века). М.; Архангельск: ИА РАН. 500 с.

- Дело 1837 г. Дело об устроении в Соловецком монастыре особой казармы на острожном дворе. 12 июня 1837 г.//РГИА. Ф 796. Оп 117. Д. 1433.

- Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуется о начале построения его, о бывших в нем начальниках.. по 1760 г. М.: Унив. тип., 1790. 100 с.

- Макарий, 1825. Описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря.. М.: Синод. тип. 96 с.

- ПРК 1643-1644 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1643-1644 гг.//РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 45.

- ПРК 1644-1645 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1644-1645 гг.//РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 242.

- ПРК 1645-1646 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря1645-1646 гг.//РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 245.

- ПРК 1700-1711 гг. Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1700-1711 гг.//РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 747.

- Рапорт 1832 г. Рапорт в Синод архимандрита Досифея. 11 октября 1832 г.//РГИА. Ф. 796. Оп. 113. Д. 1689.

- Савицкая О. Д., 1997. Благовещенский корпус Соловецкого монастыря//Памятники культуры. Новые открытия: ежегодник. 1997. М.: Наука. С. 491-502.

- СЛ 1814 г. Соловецкий летописец, или краткое и ясное описание о начальном житии на Соловецком острове. 1814 г.//Архив Русского географического общества. Рук. 10.4 1978.

- Хворостова Е. Л., 2002. Керамические покрытия кровель XV-XVII вв. (Москва и Московская область)//ТТЗ. Вып. 4. Тверь: Старый город. С. 204-214.