«Четвертая власть» в новых реалиях: плюсы и минусы медиасферы Армении

Автор: Алекян А.В., Алекян М.В., Тадевосян М.Р.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Современные медиакоммуникации

Статья в выпуске: 6 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению нормативно-правового поля, регулирующего информационно-медийное пространство Республики Армения (РА), предпринята попытка анализа современного состояния армянского законодательства по части регламентации деятельности медиа. Исследование выявило основные проблемы и ключевые вызовы обеспечения информационной безопасности страны. В статье поднимается вопрос о необходимости реализации правовых реформ, которые должны будут осуществляться с учетом важности обеспечения свободы слова и информации, сохранения контрольной функции медиа как четвертой власти и соблюдения интересов национальной безопасности страны. Междисциплинарный подход к исследованию, выбранная методология, базирующаяся в том числе на социологическом опросе и экспертных интервью, позволили обозначить основные тенденции и риски по рассматриваемой проблеме, а также дать профессиональные рекомендации.

Медиа, информационная безопасность, законодательство Республики Армения, нормативно-правовое поле, кибербезопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/147251455

IDR: 147251455 | УДК: 070 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-6-87-100

Текст научной статьи «Четвертая власть» в новых реалиях: плюсы и минусы медиасферы Армении

В эпоху стремительного развития информационных технологий, формирования цифрового общества о медиа все чаще говорят как о четвертой власти, причем отнюдь не в том метафорическом смысле, в каком этот термин использовался ранее.

Следует сразу оговориться, что в качестве медиа мы признаем единую систему традиционных СМИ и блогосферы, причем последнюю ныне формируют не классические блоги, а преимущественно каналы в мессенджерах, страницы и аккаунты в соцсетях. На сегодня доступ к Сети имеют свыше 3,2 млрд пользователей, которые вне зависимости от наличия профессионального образования могут стать авторами медиаконтента и активно участвовать в формировании информационных потоков. Таких авторов в современной теории журналистики часто именуют «публикаторами» или «авторствующей публикой». С учетом стабильного роста численности такой публики можно с уверенностью говорить о том, что она постепенно трансформирует стандартную модель производства и распространения массовой информации, формирования информационных потоков [Алекян, Тадевосян, 2023, с. 35].

Данные процессы наблюдаются в информационно-медийной сфере Армении и как никогда актуализируют вопрос об изучении местных законодательных и нормативных документов, регулирующих информационное поле РА. Следует особо отметить: актуальность и новизна данного исследования обеспечиваются в первую очередь тем, что в Армении степень научной разработанности проблемы недостаточно высокая, нет системных и комплексных работ, а обращение экспертов к этой теме ограничивается лишь отдельными публицистическими и научными статьями (в основном на армянском языке). Методология исследования основана на междисциплинарном подходе, сочетании анализа научной литературы и методов соцопроса и экспертных интервью.

К вышеуказанным темам обращались ряд российских авторов: так, проблемы свободы слова и доступа к информации в контексте создания единой системы международной ин-формбезопасности затрагивались в исследованиях К. А. Ивановой и М. Ж. Мылтыкбаева [2020], дискуссия о применимости международного права к поведению государств в киберпространстве рассматривается в работе Д. В. Красикова [2020], вопросы международной информационной безопасности как вектора развития национальной безопасности рассматриваются в статье В. М. Кулешова и А. В. Тарасенко [2019], тема прав человека в эпоху информационных технологий изучается в работе Е. Ф. Довгань [2018], концепт «свобода слова» в международно-правовом измерении рассматривается в статье Л. Р. Харсиевой [2021]. Попытка теоретико-правового анализа свободы слова в универсальном и региональном аспектах предпринята в работе Ю. С. Безбородова [2021], интересны исследования специфики реализации международно-правовых норм по защите данных в эпоху Big Data Д. Т. Оганесяна [2020а; 2020б], дискуссия о защите персональных данных как институте международной информационной кибербезопасности разворачивается в исследовании Л. О. Гонтарь [2020]. В свое время известный российский теоретик журналистики Е. П. Прохоров, обратившись к проблеме действенности СМИ, подчеркивал, что помимо «давления на социальные институты общественного мнения осуществляется и прямое воздействие на них журналистики» [Прохоров, 1995, с. 68]. По мнению авторитетного российского ученого, в государстве журналистика выполняет управленческую роль и выступает как «четвертая власть» в отношении не только массового сознания, но и социнститутов.

Подобное определение становится еще более актуальным с учетом нового осмысления понятий «аудитория» и «медиа» как системы хаотичных информационных потоков. Это уже новая данность, с которой законодательным, исполнительным и судебным властям в разных странах приходится считаться, поскольку подобное неоднородное и неоднозначное сетевое сообщество (случайные граждане; выполняющие заказы тех или иных сил юзеры; лидеры мнений – политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса; блогеры; сами журналисты и др.) способно генерировать гражданскую активность, формировать такое общественное мнение, которое может стать стимулом, импульсом и основанием для принятия государственных, политических, правовых решений. Более того, подобная «сила общественного мнения носит не только сиюминутный характер – она способна влиять и на будущие выборы властей» [Прохоров, 1995, с. 80]. В данном контексте следует вспомнить также теорию Э. Денниса, согласно которой, «СМИ “формируют” наше мышление, “воздействуют” на наши мнения и установки, “подталкивают” нас к определенным видам поведения» [Деннис, 1997, с. 139].

По сути, четвертой властью медиа становятся не потому, что «транслируют» для граждан решения законодательной, исполнительной и судебной властей и следят за процессом исполнения этих решений различными институтами, а в первую очередь потому, что сами в состоянии сформировать общественный запрос, требование на принятие / отмену тех или иных политико-правовых документов, законодательных актов, решений и пр.

Исходя из этого, существенно видоизменяется наполнение такого понятия, как «свобода слова». Нормативно-правовых актов, гарантирующих свободу слова, достаточно много, однако наиболее значимые и обобщенные принципы закреплены в следующих международных документах: статья 19 Всеобщей декларации прав человека 1; статья 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 2; статья 19 Международного пакта о граж- данских и политических правах 3. Большинство демократических стран заимствовали указанные в этих документах принципы и нормы, заложив их в основу национальных законодательств.

Говоря о свободе слова и цензурных ограничениях в Армении, можно напомнить весьма примечательный кейс из недавнего прошлого РА – страны с парламентской системой правления, законодательное поле которой в вопросе свободы медиа считается довольно прогрессивным. Однако в июле 2021 г., спустя год после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и сразу после внеочередных парламентских выборов (предвыборная борьба к ним считается одной из самых жестких в истории современной Армении, а агиткампания – одной из самых скандальных), Национальное Собрание РА приняло известную статью 137.1 Уголовного кодекса, которая устанавливала существенные штрафы (от 100-кратной до 3000-кратной минимальной зарплаты) и даже арест сроком от одного до трех месяцев за нанесение лицу тяжелого оскорбления, использование ругательств или за тяжкое оскорбление человеческого достоинства в крайне неприличной форме. Статья вызвала жесткую критику не только в международных правозащитных организациях, в армянском обществе в целом и среди оппозиции в частности, но и в медиасфере 4. Однако инициировавшая и принявшая статью единогласно правящая фракция «Гражданский договор» мотивировала принятие такой нормы «необходимостью». Так, глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что 10 лет назад в Армении оскорбление и клевета были декриминализованы, и это было хорошо, но к моменту принятия вызвавшей резонанс статьи «ситуация изменилась, в социальных сетях оскорбление повсеместное, а криминализируются не оскорбление и клевета, а нецензурная брань» 5. По мнению парламентариев от партии власти, законопроект должен был сыграть сдерживающую роль, снизить уровень применения нецензурной лексики до вступления в силу в 2022 г. нового Уголовного кодекса. «Если за этот год мы сможем добиться результатов, не будет необходимости вносить соответствующие изменения в новый Уголовный кодекс», – сказал Варданян. Уже через пару месяцев, в октябре 2021 г., тогдашний защитник прав человека Армении Арман Татоян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить статью, «полную непонятных формулировок, лишенную правовой конкретики, принятую с грубыми процедурными ошибками». «Эта статья УК уже вызвала проблемы, которые будут усугубляться, а заявленная цель так и не будет достигнута», – отметил Татоян, указав на недопустимость ее принятия без предварительного масштабного обсуждения с привлечением специалистов и профессионалов. Омбудсмен также подчеркивал, что согласно п. 1 ст. 137.1 УК Армении, правоохранительные органы обязаны инициировать масштабную проверку записей всех СМИ и юзеров в соцсетях (а это тысячи записей), промониторить фейковые страницы, комментарии и аккаунты пользователей из диаспоры. По словам правозащитника, только в таком случае возможно полноценное ис- полнение закона, а сама законодательная инициатива не окажется бессмысленной 6. Омбудсмен задавался также вопросом, достаточен ли потенциал правоохранителей для изучения столь обширного материала. Татоян обращался с соответствующим ходатайством о приостановлении действия ст. 137.1 УК РА до завершения процесса в Конституционном суде.

Попытки внедрения цензурных ограничений властями могут обосновываться и другими важными целями, например обеспечением национальной и государственной безопасности (согласно официальной информации, именно этими соображениями обусловлено принятие в России закона о СМИ-иноагентах 7), общественного порядка; защитой общества от террористов и фейков; борьбой со вседозволенностью, буллингом, травлей в Сети и др.

Право на свободу слова и выражение мнения действительно не является абсолютным. Однако ограничения права общества и медиа на свободу слова и выражение мнения должны быть сформулированы юридически корректно, без двусмысленностей и возможности вольного толкования, должны быть способны выдержать проверку на правовую грамотность, соответствие международным нормам, Конституции, а также должны быть прогнозируемыми. Сетевое сообщество, граждане, представители медиасферы должны ясно понимать правовые последствия распространения той или иной информации. Усиление медиа как «четвертой власти» возможно лишь тогда, когда ограничения свободы слова и выражения мнения глубоко продуманы с правовой точки зрения.

Именно особенности информационного пространства Армении, которые порой чреваты деструктивными процессами, как никогда актуализируют вопрос об изучении местных законодательных и нормативных документов, регулирующих информационное поле РА.

Ряд авторитетных армянских медиаэкспертов и юристов отмечают, что обзор армянского законодательства (в частности, законов о свободе информации, о массовой информации, о телевидении и радио, о рекламе и об электронной информации 8) позволяет заключить: в Республике Армения процесс формирования и производства массовых информационных потоков в достаточной степени урегулирован на законодательном уровне – целым рядом законов в настоящий момент обеспечивается защита свободы слова, деятельности прессы, прав человека и вместе с тем государственной и общественной безопасности еще с момента их принятия.

Вышеотмеченное также подтверждается результатами исследования нормативно-правового поля, регламентирующего информационно-медийное поле РА.

Конституцией РА в рамках обеспечения прав на свободу слова, выражения мнения и доступа к информации в соприкосновении с государственной и общественной безопасностью всегда гарантировалась информационная безопасность.

С 2003 г. по настоящее время в Армении активизировался процесс разработки и применения конкретных шагов по оптимизации информполитики и информационной безопасности страны.

Еще с 1991 г. в РА действовал Закон «О печати и других средствах массовой информации», который утратил силу с принятием в 2003 г. нового закона о массовой информации, нацеленного на координацию порядка распространения массовой информации, ее опровержения и права на ответ; на установление гарантий обеспечения права на свободу слова в информационной сфере; на формирование принципов аккредитации представителей СМИ;

а также на определение оснований, которые позволяют лицам, осуществляющим информационную деятельность, избежать ответственности.

Сфера информационной безопасности развивалась и за счет законодательства, подвергнувшегося с 1996 г. модернизации и законодательным изменениям, регулирующим правоотношения по обеспечению информбезопасности. Так, с 1996 г. в РА действует Закон «О государственной и служебной тайне», регламентирующий виды информации, которые признаются государственной и служебной тайной. Этим же законом определялся перечень сведений, не подпадающих под эти категории и подлежащих публикации.

В настоящее время с принятием нового Закона РА «О государственной тайне», вступившего в законную силу с 28.01.2024, указанный выше закон признан утратившим силу, а служебная тайна приравнена к государственной.

В 2003 г. был принят и вступил в силу Закон РА «О свободе информации», регулирующий правовые отношения, связанные со свободой информации и полномочиями обладателей информации, а также устанавливающий порядок, условия и способы получения необходимой информации. Примечательным является то обстоятельство, что с момента вступления в силу данного закона он изменялся лишь два раза (за последние 2 года), и эти изменения не несут содержательного характера.

С 2002 г. в Армении действовал Закон «О персональных данных», который утратил силу с принятием и вступлением в силу в 2015 г. Закона РА «О защите личных данных». Указанное изменение является кардинальным и крайне необходимым, поскольку утратившим силу Законом РА «О персональных данных» подлежали регулированию правоотношения, касающиеся лишь обработки персональных данных госорганами и муниципалитетами, юридическими или физическими лицами. А действующий в настоящее время Закон РА «О защите личных данных» направлен на регулирование собственно порядка и условий обработки личных данных органами государственного управления или местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями или организациями, юридическими или физическими лицами, а также на осуществление за ними государственного надзора.

В 2004 г. был принят и вступил в силу Закон РА «Об архивном деле», регулирующий правоотношения в сфере использования, комплектования, учета и хранения Архивного фонда Республики Армения и прочих архивных документов (вне зависимости от права собственности на данные документы). Закон в целом регулирует правовые отношения, связанные с архивным делом. Он подвергался изменениям всего 4 раза, из которых существенно данный закон был дополнен в 2016 г. Соответствующим дополнением в ч. 1 ст. 3 указанного Закона было введено в оборот понятие «документ», т. е. сведения, зафиксированные на материальном носителе с условиями, которые позволяют их идентифицировать.

С учетом развития современных электронных систем в Армении в 2004 г. был принят Закон РА «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», регулирующий порядок применения электронных документов и электронных цифровых подписей, а в 2005 г. принят и вступил в силу Закон РА «Об электронной связи».

В 2009 г. в Республике Армения впервые Президентом РА было принято распоряжение «Об утверждении концепции информационной безопасности Республики Армения».

Примечательно, что еще в 2011 г. в Национальную программу по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью, а в 2012 г. в Национальную стратегию по борьбе с терроризмом были включены вопросы защиты от кибертерроризма и обеспечения кибербезопасности. В 2014 г. правительство РА утвердило стратегический план электронного управления.

Кибербезопасность в Армении с 2006 г. защищается и Уголовным Кодексом РА. Введенными в УК в 2006 г. изменениями и дополнениями преступлениями стали рассматриваться деяния, совершаемые с использованием компьютерных технологий (например, криминализировалось хищение, совершенное с использованием компьютерной техники), а также была введена отдельная глава, устанавливающая преступления против компьютерной информационной безопасности.

При этом глубинное исследование проблем с информбезопасностью в Армении выявляет серьезные изъяны и несоответствие ее нынешнего уровня запросам государства и общества. Главная причина недостаточно развитой системы информационной безопасности Армении как раз и заключается в том, что законодательная база не выделяет кибербезопасность в отдельную сферу регулирования.

Уязвимое и недостаточно четкое правовое регулирование общественных отношений в информационной сфере практически всегда чревато серьезными последствиями. Недостаточное правовое регулирование возможных отношений в области конституционного строя, защиты прав граждан, законных интересов, защиты страны, безопасности государства существенно затрудняет обеспечение необходимого баланса интересов личности, общества и государства в области информации. Именно поэтому в Армении все чаще делаются попытки совершенствования законодательства, регулирующего правоотношения в сфере информации.

Так, принятый в 2021 г. новый Уголовный Кодекс РА (вступило в силу 01.07.2022) включает в себя главу «Преступления против безопасности компьютерной системы и компьютерных данных», устанавливающую группу преступлений в сфере информационной безопасности.

Тем не менее в настоящее время в Армении не имеется конкретного закона «О защите информационной безопасности», которым будут определены понятия и соотношение понятий «информационная безопасность» и «кибербезопасность» и на основе которого правительством РА будут разработаны конкретные механизмы обеспечения защиты информационной безопасности и / или кибербезопасности и борьбы с нарушениями.

В целом необходимо подчеркнуть, что сложившиеся реалии политического, социального и экономического характера усиливают разрыв между общественным запросом на свободный обмен информацией и необходимостью сохранения регулируемых ограничений на распространение информации. В данном контексте наблюдается повышение роли медиа и увеличение требований общественности по устранению цензурных препон. При этом права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, закрепленные в Конституции Республики Армения, пока не имеют необходимой правовой, организационной и технической поддержки. Защита данных (персональных данных), собираемых физическими лицами из государственных органов и органов местного самоуправления, также нуждается в пересмотре и модернизации.

В этом свете весьма показателен инцидент, произошедший в период пандемии коронавируса и заставивший всерьез задуматься над вопросами безопасности личных данных граждан. В июне 2020 г. азербайджанские хакеры, члены группы «Reyncer», взломали базу с данными пациентов в Армении, у которых был диагностирован COVID-19, и опубликовали личные данные порядка 3 500 человек, зараженных коронавирусом, а также контактировавших с ними лиц. Эксперты по кибербезопасности говорили о вероятном взломе электронной почты Минздрава РА 9. Буквально через 20 дней те же хакеры «слили» в Сеть в двух файлах новые личные данные пациентов с коронавирусом – имена, адреса и мобильные телефоны. На этот раз отсутствовали паспортные данные. Речь шла о сведениях, касающихся около тысячи человек. Доступ к данным они получили все тем же путем – через взлом электронной почты. Данные инциденты с распространением личных данных весьма опасны. Кроме того, здесь мы имеем дело с разглашением медицинской тайны, что может привести к стигматизации этих людей. В данном контексте важно подчеркнуть, что в Армении нет законодательных норм с требованием о публикации информации о взломе того или иного сайта, об «утеч- ке» персональных данных, обнародовании фактов расследования (то, что в зарубежном законодательстве именуется понятием «Notifiable Patient Safety Incidents» - обязательное раскрытие инцидентов информационной безопасности). Данная информация (об утечке персональных данных) необходима пользователям для того, чтобы они понимали, какие шаги им нужно предпринять, как быть в этой ситуации и т. п.

Одним из возможных путей решения данных проблем в области информационной безопасности как раз и может стать реформирование действующей нормативно-правовой базы в сфере информбезопасности РА.

Главный редактор одного из ведущих в Армении информационных агентств - «Медиамакса», доцент кафедры журналистики Российско-Армянского университета Давид Алавер-дян в экспертном интервью отмечает, что воздействие современных медиа воистину огромно, в том числе в Армении, но наряду с развитием средств массовой информации, блогосферы и усиления их влияния на политико-правовые, социальные процессы наблюдается также рост возможностей медиаманипуляций и фейкньюс. И в этом контексте ситуация складывается неоднозначная. Специалист считает, что, хотя роль медиа как четвертой власти в любом демократическом государстве очень важна, необходимо отделять медиа от всего того, что представляет риски информационной безопасности. По словам эксперта, в рейтинге доверия медиа в Армении сегодня занимают одно из последних мест среди всех общественных институтов, и это не может не беспокоить представителей СМИ, теоретиков и практиков журналистики.

На фоне сложившейся вокруг Армении геополитической обстановки, многочисленных региональных вызовов и внутриполитического кризиса, которые могут представлять собой угрозу национальной и государственной безопасности (с чем армянское общество столкнулось в период военных событий осенью 2020 г.), сформировалась четкая необходимость совершенствования системы правового регулирования общественных отношений в медиасфере.

Однако эксперты склонны проявлять максимальную осторожность в вопросах внешнего вмешательства в информационное поле. На вопрос о том, какие механизмы, которые бы регулировали деятельность СМИ, но при этом не использовались в цензурных целях, необходимо выработать Д. Алавердян отвечает: «Если мы хотим, чтобы при задействовании доктрины информационной безопасности чаша весов не перевешивала в ту или иную сторону, необходимо соблюдать определенный баланс. Этими вопросами должны заниматься журналисты, которых необходимо наделить соответствующими полномочиями».

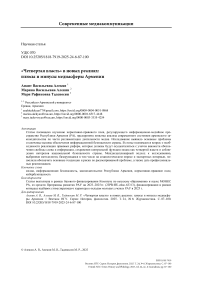

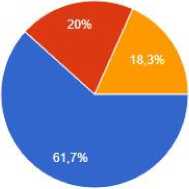

Для уточнения вопросов о том, как будущие специалисты в области медиа относятся к возможностям внешних ограничений по контролю информационных потоков страны, нами был проведен социологический опрос, в котором приняло 60 человек - студенты факультета журналистики Российско-Армянского университета: 78,3 % (47 чел.) респондентов составили лица женского пола, 21,7 % (13 чел.) - мужского пола, возраст опрошенных составил от 17 до 29 лет. Ответы представлены на рис. 1-5.

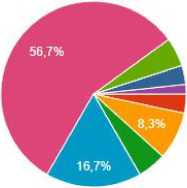

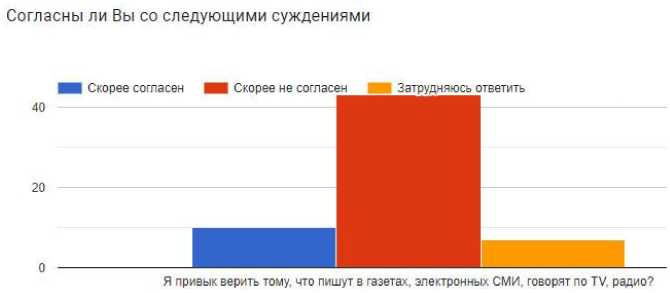

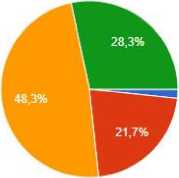

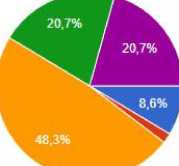

Резюмируя результаты социологического опроса, мы сформулировали следующие выводы. Во-первых, констатирована высокая степень недоверия опрошенных к традиционным средствам массовой информации: верят сообщениям СМИ всего 10 человек, 43 респондента проявляют недоверие к новостям, получившим распространение через СМИ. Согласно результатам исследования, сообщения в Telegram-каналах являются основным источником информации о событиях в стране и мире для большинства опрошенных (56,7 %), далее следуют социальные сети (16,7 %), замыкают тройку сообщения из Интернета (8,3 %). Исследование выявило, что перепроверяют новости лишь 28,3 % опрошенных, большая доля респондентов (48,3 %) при получении информации делятся ею с друзьями, коллегами, членами семьи и т. п. При этом порядка 62 % респондентов солидарны с позицией властей, согласно которой государство должно ограничивать распространение сообщений с целью блокировки фейкньюс. А на вопрос - какой вид цензуры Вы одобряете - 48,3 % опрошенных выбрало следующий вариант ответа: цензура, применяемая в целях обеспечения национальной безопасности.

Какими источниками информации о событиях в стране и в мире Вы преимущественно пользуетесь?

60 ответов

t Передачи на армянском TV

Ф Информация от знакомых

Ф Сообщения из Интернета ф Новости в поисковых системах Ф Сообщения газет и журналов Ф Сообщения в социальных сетях Ф Сообщения в Telegram-каналах

Ф Видео с YouTube

Ф Сообщения зарубежных СМИ (газеты, TV радио, электронные СМИ и т.п.)

Ф Служебная информация, полученная в рамках профессиональной деятельности

Ф Другое

Рис. 1 . Распределение ответов на вопрос 1

Fig. 1. Distribution of answers to question 1

Рис. 2 . Распределение ответов на вопрос 2

Fig. 2. Distribution of answers to question 2

Что Вы делаете в основном с полученной информацией?

60 ответов

ф Распространяете в социальных сетях ф Только читаете, смотрите, слушаете

' Обсуждаете с друзьями, коллегами, членами семьи ф Перепроверяете новости

Рис. 3 . Распределение ответов на вопрос 3

Fig. 3. Distribution of answers to question 3

Согласны ли Вы с тем, что правительство страны должно ограничивать распространение сообщений для блокировки ложных новостей?

60 ответов

Рис. 4 . Распределение ответов на вопрос 4

Fig. 4. Distribution of answers to question 4

* Скорее согласен ф Скорее не согласен

Ф Затрудняюсь ответить

Какие виды цензуры Вы одобряете?

53 ответов

Ф Предварительная цензура

Ф Карающая цензура

' Цензура, пременяемая в целях обеспечения национальной и региональной безопасности

Ф Самоцензура (журналиста, редакции, профессионального журналисткого сообщества и т.п.)

Ф Цензуры не должно быть ни в каком формате и виде

Рис. 5 . Распределение ответов на вопрос 5

Fig. 5. Distribution of answers to question 5

Таким образом, в отличие от опытных экспертов в медиасфере, представители молодежи – будущие специалисты-журналисты – преимущественно разделяют позицию, согласно которой цензура, применяемая в целях обеспечения национальной и государственной безопасности, является необходимостью.

Обобщая вышесказанное, можем выделить следующие ключевые тенденции: проблемы медийного поля Армении во многом обусловлены спецификой современной аудитории публикаторов, неоднозначностью имплементации принципов свободы слова и выражения мнения, сложностью корректного, грамотного внедрения цензурных норм, неотрегулирован-ностью законодательства и отсутствием должного контроля государства и ключевых институтов над процессом формирования информационных потоков. В связи с этим налицо необходимость реализации правовых реформ, которые должны будут осуществляться с учетом важности обеспечения свободы слова и информации, сохранения контрольной функции медиа как четвертой власти, соблюдения интересов национальной безопасности страны, но без внедрения необоснованных цензурных ограничений.