Четвертый бастион Севастополя -археологическое открытие 2019 г

Автор: Мыц В.Л., Соловьев С.Л., Покровская А.Ф., Соловьева Н.Ф.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2018-2019 гг. основным объектом исследований Севастопольской экспедиции ИИМК РАН стали оборонительные сооружения, расположенные на Историческом бульваре г. Севастополя. Археологические раскопки Четвертого бастиона позволили проследить историю его строительства. Впервые были получены достоверные данные о местоположении, характере и конструкции основных элементов фортификации правого фланга 4-го бастиона: валганга, горжи, эскарпа и контрэскарпа. Открыты орудийные дворики, части бруствера с орудийными амбразурами, вспомогательные площадки для размещения боеприпасов, погреба для хранения пороха и бомб, блиндажи для личного состава. Во рву обнаружены вырубленные в скале навесы-убежища и 14 входов в контрминные галереи, потайной ход для скрытного перемещения войск. В ходе раскопок собрана представительная археологическая коллекция предметов войны и быта защитников бастиона и их противников, достойная пополнить экспозиции музеев Севастополя, посвященных его обороне в годы Крымской войны. В 2019 г. специалистами ИИМК РАН и Эрмитажа разработана и представлена в Министерство культуры РФ концепция музеефикации и приспособления для современного использования выявленных сооружений в районе правого фаса 4-го бастиона на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854-1855 гг. «Исторический бульвар» (г. Севастополь).

Г. севастополь, исторический бульвар, крымская война, 4-й бастион, археологические раскопки

Короткий адрес: https://sciup.org/143174582

IDR: 143174582 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.79-94

Текст научной статьи Четвертый бастион Севастополя -археологическое открытие 2019 г

государственных отчетах, военных донесениях, инженерных чертежах, а также в частных мемуарах и литературных произведениях участников этой войны, в последующих исторических исследованиях, что, казалось бы, лишает необходимости их подкрепления материальными свидетельствами, сохранившимися до настоящего времени.

В 2016 г. с целью археологического изучения мест сражений времени Крымской кампании 1854–1855 гг. ИИМК РАН и Государственным Эрмитажем была создана совместная комплексная Севастопольская экспедиция. Тогда же впервые на широкой площади проведены раскопки на Малаховом кургане, в ходе которых получены новые и важные данные о топографии фортификационных объектов середины XIX в.

В 2018–2019 гг. основным объектом исследований стали оборонительные сооружения, расположенные на Историческом бульваре. Мемориальный комплекс обороны г. Севастополя в 1854–1855 гг. занимает так называемую Бульварную высоту, расположенную в 200 м от Южной бухты, общей площадью около 21 га. Центральную ось комплекса составляет Исторический бульвар, поднимающийся от площади адмирала Ф. Ф. Ушакова на севере к музеефицированным остаткам левого фланга 4-го бастиона на юге (рис. 1).

Археологические исследования 2018–2019 гг. на Историческом бульваре осуществлялись по трем направлениям: 1) изучение территории смотровой площадки, на которой некогда размещалась беседка, получившая название «Грибок»; 2) проведение наблюдения за строительными работами по благоустройству территории «Бульварной высоты»; 3) раскопки правого фланга и рва 4-го бастиона.

В ходе наблюдений установлено, что практически вся территория Исторического бульвара представляет собой многослойный памятник, в культурных слоях которого отложились не только артефакты, но также выразительные следы разновременных и разнохарактерных строений. В связи с обнаружением на большей части памятника древнего культурного слоя экспедицией был подготовлен необходимый комплект документов для постановки на учет вновь выявленного объекта культурного (археологического) наследия. На сегодняшний день археологическими исследованиями установлено, что заселение данной территории г. Севастополя началось еще в VIII в. до н. э., когда здесь появились тавры (автохтонное население Крыма, носители кизил-кобинской культуры). Раннее поселение тавров возникло еще до начала греческой колонизации Гераклейского полуострова, связанной с выведением сюда ионийской колонии на месте будущего греческого полиса Херсонеса. Отдельные находки (монеты, керамика, наконечники стрел и проч.) указывают на кратковременное пребывание здесь людей в римский, византийский, золотоордынский и османский периоды истории Крыма.

Освоение русским населением «Бульварной высоты» началось сразу же после основания г. Севастополя в 1784 г. (на это указывают монеты второй половины XVIII в.). Уже в начале XIX в. южная часть Исторического бульвара застраивается жилыми и хозяйственными строениями. В 1834 г. на этом месте началось сооружение оборонительного рва, поэтому прилегавшие к нему строения оказались частично разобраны.

Рис. 1. Общий вид Исторического бульвара с юга, со стороны исходящего угла 4-го бастиона

В 1840 г. по инициативе адмирала М. П. Лазарева (1788–1851) на Бульварной высоте разбили городской парк, а на северо-восточном скальном выступе устроили смотровую площадку с беседкой, обращенной в сторону Южной бухты. У жителей Севастополя это место приобрело особую популярность и получило название «Мыса Доброй Надежды», а беседку стали именовать «Грибок». Во время Крымской войны здесь располагалась батарея № 2, которую также называли «Грибок». В 1905 г. на месте батареи возвели мемориальную площадку. В ее центре располагалась каменная беседка в виде гриба. В ходе Великой Отечественной войны данный комплекс оказался полностью разрушен. Нашими раскопками 2018 г. открыты фундаменты сооружений как 1840 г. (датируется по закладной монете), так и 1905 г. (рис. 2).

С началом Крымской войны в сентябре 1854 г. в экстренном порядке вдоль внутренней кромки рва (северо-запада и юго-запада) возводятся земляные фортификационные сооружения, получившие название «4-й бастион» – ключевой позиции обороны Севастополя времен Крымской войны (его еще называли Мачтовым бастионом из-за наличия на нем сигнальной мачты). Сражения здесь продолжались без перерывов 349 дней осады Севастополя войсками коалиции, что стало одной из самых ярких страниц в истории города, российской армии и флота, и в целом в истории России ( Тарле , 1941–1943).

Рис. 2. Участок Беседка «Грибок» по завершении археологических раскопок. Вид с северо-востока

К началу раскопок в нашем распоряжении было в основном три плана, отражающих характер оборонительных сооружений, расположенных на Бульварной высоте в 1854–1855 гг. Это хорошо известный план Э. И. Тотлебена (1863–1972), а также обмерные чертежи 4-го бастиона, выполненные после 27 августа 1855 г. французами и англичанами. Однако все они существенно отличались между собой и, как потом оказалось, не соответствовали реальности, в лучшем случае отражали начальное и конечное состояние укрепления. Самое подробное описание истории строительства фортификационных сооружений на 4-м бастионе и его артиллерийского обеспечения представлено в четырехтомном произведении Э. И. Тотлебена (1863–1972).

Бульварная высота, на которой находится 4-й бастион, расположена в окружении доминирующих высот, главными из которых являются Рудольфова гора на западе и Зеленая гора на востоке. Эти высоты и были выбраны противником для обстрела и атаки 4-го бастиона. 27–29 сентября французскими войсками были заложены траншеи с батареями на Рудольфовой горе, а английскими – на Зеленой горе. После первого бомбардирования Севастополя, 5 октября 1854 г., на Рудольфовой горе французы сосредоточили 74 орудия.

Для противодействия батареям противника на правом фасе 4-го бастиона несколько амбразур были перестроены так, чтобы обратить их против траншей

Рудольфовой горы. Для предохранения левого фаса 4-го бастиона от анфиладных выстрелов с Рудольфовой горы, а правого фаса от анфиладных выстрелов с Зеленой горы были отсыпаны траверсы через каждые два орудия. Было добавлено вооружение. На левом фасе были устроены барбеты для мортир – защитные стенки вокруг орудий. Карронады действовали через амбразуры.

Перед бастионом были устроены препятствия на случай вражеской атаки: сделаны засеки, отрыты волчьи ямы, устроены камнеметные фугасы. Каменный завал влево от 4-го бастиона до «Грибка» обращен в траншею, добавлено вооружение.

В помощь правому фасу 4-го бастиона были построены новые батареи: № 22 (командир – лейтенант А. Г. Ивашкин) на 6 орудий у правого фланга 4-го бастиона в прилегающей траншее и № 23 (командир – лейтенант К. А. Лазарев) на 6 орудий позади бастиона, правее бараков ( Тотлебен , 1863–1972. С. 275, 276). Номера батареям давались по мере их строительства, но называли, как правило, по имени командира.

Для усиления нашего огня против английской траншеи на Зеленой горе позади 4-го бастиона 26–29 сентября была построена батарея № 20 (командир – капитан-лейтенант князь И. В. Ширинский-Шихматов), на 2 орудия, вскоре удлиненная еще на 4 орудия.

После первого бомбардирования Севастополя 5 октября 1854 г. в ответ на устройство французами двух новых батарей на Рудольфовой горе, впереди бастиона, на берегу оврага, заложена батарея № 30 (Швана) на 4 орудия. Батарея № 23 (Лазарева) вновь удлинена вправо на 4 орудия, причем, в соответствии с крутым спуском рельефа, новый участок батареи был сделан уступом вперед. За правым фасом бастиона насыпан эполемент для мортирной батареи. Во рву правого фаса, впереди плечного угла устроен земляной капонир на два орудия ( Тотлебен , 1863–1972. С. 340).

Со стороны Зеленой горы было усилено вооружение траншеи от бастиона к батарее № 2 («Грибок») и устроены небольшие Бульварные батареи № 31, 32 и 33. На продолжении фаса бастиона устроена батарея № 34. В период 8–20 октября позади 4-го бастиона выстроена батарея № 53 (командир – мичман 32-го флотского экипажа Ф. Ф. Нарбут) на 2 орудия.

14 октября впереди левого фаса 4-го бастиона была заложена батарея № 38 (командир – лейтенант Н. И. Костомаров). Она выстроена ниже бастиона и не заслоняла орудий его левого фаса, которые могли действовать поверх нее. В то же время с этой позиции были хорошо видны неприятельские батареи. Батарея защищала бастион во время атаки противника и сама могла быть использована как плацдарм для вылазок. При строительстве этой батареи впервые в Севастополе были использованы туры – плетеные корзины без дна, засыпанные землей. Позднее они стали использоваться практически на всей оборонительной линии. В ночь на 27 октября крутости всех амбразур на 4-м бастионе и батарее № 38 (Костомарова) одели в фашины и туры.

С 20 октября по 4-му бастиону вели интенсивный огонь 44 французские пушки и 30 мортир. Французские позиции были выдвинуты к бастиону на 45 саженей (96 м). Защитники готовились отражать атаку. Было усилено вооружение бастиона, на Большом бульваре устроена новая батарея № 51 на 4 орудия, позднее усиленная батареей № 89. Но 2 ноября сильный шторм нанес значительный ущерб кораблям и базам англо-французской армии, помешав исполнению их планов.

Со второй половины ноября 1854 г. защитники Севастополя перешли к наступательной обороне. Перед передовыми позициями стали создавать сеть ложементов и завалов, откуда вели ружейный огонь по противнику. Кроме того, оттуда корректировался артиллерийский огонь русских батарей, а «охотники» могли совершать ночные вылазки в стан врага. Тем временем французская осадная армия продолжала наращивать количество орудий, действовавших против 4-го бастиона. Она не отказалась от намерения произвести штурм города через это укрепление. 4-й бастион начали замыкать с горжи окопом, с проходом посередине, прикрытым траверсом, были построены блиндажи для укрытия 3000 солдат. Выполнили работы по устройству ходов сообщения и дорог к Театральной площади. Возвели вторую оборонительную линию. Была проложена широкая дорога, по которой могли бы двигаться взводные колонны резерва на случай штурма бастиона. По этой же дороге доставлялись на бастион все необходимые грузы. Доставка осуществлялась ночью, так как в дневное время дорога хорошо простреливалась перекрестным огнем французских и английских батарей. Эта дорога была сохранена впоследствии как главная аллея Исторического бульвара.

В период с 27 октября по 1 декабря позади 4-го бастиона был выстроен Язо-новский редут: батареи № 20, 23, 53 и 62 были объединены в одно укрепление, форма которого соответствовала расположению батарей и рельефу местности, и прикрыты с тыла брустверами с тремя проходами. Редут был назван Язоновским по имени брига «Язон», команда которого построила здесь первую батарею № 20. Командиром редута назначен лейтенант 31-го флотского экипажа К. А. Лазарев, командовавший до этого батареей № 23. 10 декабря – 18 января 1855 г. на переднем фасе сделаны насыпи для полевых орудий для обстреливания внутренней части 4-го бастиона и площади между бастионом и редутом. В октябре 1854 г. на вооружении батарей редута было 19 орудий, а в апреле 1855 г. – 25 орудий. На позициях редута круглосуточно дежурили полевые скорострельные орудия с прислугой. С 1 апреля по 15 мая 1855 г. на дежурстве с орудиями легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады находился подпоручик Л. Н. Толстой.

В течение весны и лета 1855 г. существенных перестроек в непосредственной близости 4-го бастиона и на Бульварной высоте не происходило. Были выстроены три новые батареи, действовавшие против английских позиций на Зеленой горе. В апреле – мае на склоне холма была выстроена батарея № 100, строитель батареи – прапорщик Бурлей. В конце июля – начале августа построены батареи № 115 (командир – лейтенант 32-го флотского экипажа Ф. Ф. Нарбут) на три орудия, на склоне холма, между батареями № 20 и № 53 Язоновского редута; и батарея № 120 (командир – лейтенант И. М. Манто) на 5 орудий, позади Язо-новского редута.

При отступлении русских войск на Северную сторону 27 августа 1855 г. все укрепления 4-го бастиона и батарей были взорваны.

Особенностью военных действий на 4-м бастионе была широко развернутая минная оборона с самой обширной контрминной системой в Севастополе. Кроме 4-го бастиона минная война велась еще на редуте Шварца и Малаховом кургане.

Из опасения, что французы, отказавшись от штурма, пойдут против бастиона минами – подземными тоннелями (подкопами) с заложенной взрывчаткой, начальник инженеров полковник Э. И. Тотлебен распорядился устроить впереди бастиона контрминную систему. Первые контрмины были построены здесь уже во второй половине октября. Но система контрмин была спроектирована, и ее строительство начато с середины ноября. Система представляла собой ряд колодцев, расположенных в оборонительном рву, с отходящими от них тоннелями – минами.

Пробные колодцы показали, что под скальным пластом на глубине 16 футов (4,88 м) расположен слой желтой глины, толщиной от 4 до 5 футов (1,22–1,52 м), под которым опять шла скальная порода. В этом слое желтой глины и были впоследствии вырыты все основные тоннели. Под вторым слоем скальной породы был обнаружен еще один слой глины, также использованный для устройства галерей.

Э. И. Тотлебен распорядился расположить под дном рва бастиона окружную галерею, чтобы пересечь путь вражескому минеру и иметь уверенность, что он нигде не прошел под бастион. На линии галереи для удобства строительства и для вентиляции предполагалось пробить 20 колодцев. Галерея соединялась с бастионом подземным сообщением, в котором устраивались ниши для минных припасов и гальванических батарей. Из этой галереи выводились вперед слуховые рукава по капитали (биссектрисе) и перпендикулярно фасам бастиона первоначально на длину 14 саженей (29,87 м), чтобы на этом расстоянии остановить неприятельского минера и не дать ему возможность одним ударом с помощью усиленных горнов разбить всю нашу контрминную систему. После вывода всех рукавов на заданную длину можно было двигаться в сторону неприятеля там, где он будет обнаружен ( Фролов , 1868. С. 6, 7).

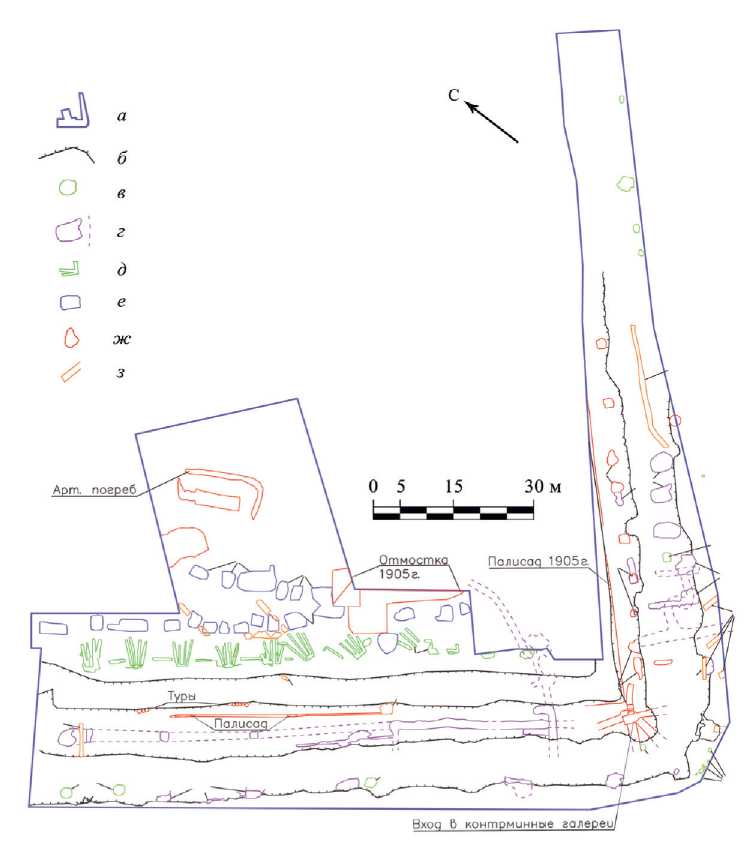

Всего за время минной войны в верхнем слое было выведено галерей и рукавов на длину 3339 м, в нижнем слое – на 442 м, было взорвано 83 горна и израсходовано 10 500 кг пороха. Археологические раскопки 4-го бастиона, продолженные экспедицией в ноябре 2018 – феврале 2019 г. на площади более 7000 кв. м, позволили проследить историю его строительства в динамике (рис. 3). Эти раскопки дали возможность установить время формирования культурных отложений на южной оконечности Исторического бульвара и определить характер сохранившихся архитектурно-археологических строений – исторических фортификационных конструкций, никогда ранее не изучавшихся археологами.

В плане бастион имеет форму неправильного четырехугольника размером примерно 120 × 140 м. Исходящий острый угол в 85° схождения правого и левого флангов ориентирован на юг. Перед укреплениями 1854–1855 гг. располагался ров, сооружение которого производилось на протяжении 1834–1853 гг. Ров представлял собой две траншеи протяженностью 120–130 м, сходящиеся на юге под углом около 90°. Его ширина достигает 20 м, а глубина – 4,0 м.

В ходе археологических раскопок впервые были получены достоверные данные о местоположении, характере и конструкции основных элементов фортификации правого фланга 4-го бастиона: валганга, горжи, эскарпа и контрэскарпа. Здесь также открыты девять из четырнадцати орудийных двориков (остальные уходят под реконструкцию 1905 г.), рассчитанных на одно-два корабельных

Рис. 3. 4-й бастион. План археологических раскопок

а – границы исследованного участка; б – границы рва; в – ямы; г – контрминные галереи; д – орудийные дворики; е – блиндажи; ж – грунтовые сооружения; з – каменные кладки

орудия, места установки и остатки деревянных деталей орудийных «палуб», части укрепленного каменными стенками бруствера с орудийными амбразурами, вспомогательные площадки для размещения боеприпасов, пороховые погреба и погреба для хранения бомб, блиндажи для личного состава.

Особый интерес представляют открытые при раскопках бастиона блиндажи площадью от 4 до 12 кв. м, вырытые в насыпи валганга и частично вырубленные в скале. Стенки блиндажей обшивались досками, внутри них устраивались очаги и печи, сложенные из кирпичей (рис. 4). Дело в том, что до Крымской кампании 1854–1855 гг. в русской армии не практиковалось их сооружение. Один из командиров 4-го бастиона В. Г. Реймерс (командовал бастионом с 05.10.1854 по 26.05.1855) в своих воспоминаниях писал, что первые восемь блиндажей удалось построить только через два месяца его пребывания на бастионе. В ходе раскопок были открыты блиндажи, которые (судя по их размерам и благоустройству в виде корабельных кубриков) явно принадлежали офицерам. Почти на вершине укреплений обнаружен самый большой блиндаж. Вероятнее всего, он принадлежал капитан-лейтенанту В. Г. Реймерсу. Блиндаж, расположенный почти в центре правого фланга, по-видимому, принадлежал капитан-лейтенанту П. А. Чебышеву (командир бастиона с 01.06 по 27.08.1855). Именно с этими офицерами встречался на 4-м бастионе Л. Н. Толстой во время своего пребывания на Язоновском редуте. Рассказ Л. Н. Толстого о том, что передовая 4-го бастиона – самое страшное место, цифрами потерь подтверждает В. Г. Реймерс. В своих мемуарах он пишет, что из 600 прибывших с ним на бастион канониров в живых осталось всего пять человек.

Во рву, расположенном перед 4-м бастионом, обнаружены вырубленные в скале навесы-убежища и 14 входов в контрминные галереи. Одна из наиболее интересных находок экспедиции – открытие потайного хода, соединявшего горжу – внутреннюю часть укрепления – с подземными галереями во рву, который давал возможность солдатам и офицерам скрытно перемещаться из 4-го бастиона в ров.

В ходе раскопок собрана представительная (порядка 10 000) археологическая коллекция предметов войны и быта защитников бастиона и их противников, достойная пополнить экспозиции музеев Севастополя, посвященных его обороне в годы Крымской войны. Следует отметить, что полученная нами коллекция позволяет вдвое увеличить фонд хранящихся в музеях Севастополя артефактов времени Крымской кампании. При этом их особенность состоит в том, что они не просто «обнаружены в районе Севастополя», а имеют абсолютно точную топографическую привязку.

Безусловно, среди находок численно доминируют предметы военного характера: ядра, картечь, бомбы, пули всех типов, детали от орудий и винтовок, амуниции (пуговицы, нашивки) (рис. 5). Среди них есть и особенно редкие, как, например, орудийный прицел, стартовые площадки для пуска ракет, стеклянные ручные гранаты. Если к их числу добавить обнаруженные в ходе исследований осколки от бомб, то военными артефактами можно было бы полностью укрыть всю площадь раскопа.

На фоне смертоносного железа особенно трогательно выглядят немногочисленные предметы личного благочестия – кресты, иконки, медальоны (рис. 6). Например, серебряные иконки с изображением Богоматери отправлялись в Сева-

Рис. 4. 4-й бастион. Блиндаж № 2 с печью и дымоходом. Вид с севера стополь женой Николая I императрицей Александрой Федоровной. Эти иконки раздавались рядовым защитникам города и носились ими как награды. Найдены также и предметы, принадлежавшие нашим противникам: французская медная иконка с датой «1766 г.» и основание британского медальона, на котором женской рукой была оставлена трогательная надпись на английском языке: «only you» («только ты»).

К числу редких находок следует отнести обнаружение русских монет, иностранных (английских и турецких) курительных трубок (рис. 7), а также предметов так называемого окопного творчества, таких, как, например, крылатый «венецианский» лев (рис. 8).

Таким образом, начатые в 2018 г. на Историческом бульваре широкомасштабные археологические исследования открыли ранее неизвестные страницы истории города Севастополя и позволили с точностью определить местоположение и характер фортификационных сооружений 4-го бастиона по их состоянию с сентября 1854 г. и по 27 августа 1855 г. (рис. 3).

В ходе археологических раскопок получена значительная коллекция разнообразных артефактов широкого хронологического диапазона, начиная с VIII в. до н. э. по XX в. Результаты работ позволяют проследить историю археологиза-ции сооружений на протяжении второй половины XIX в., фиксируют два этапа реконструкции бастиона в начале XX в. и в 1960-е гг. Эти данные дают возможность связать открытые в ходе работ и видимые на поверхности конструкции с планом 4-го бастиона, составленным Э. Т. Тотлебеном, реконструировать

Рис. 5. 4-й бастион. Свинцовые пули, стеклянная граната, тыльники прикладов винтовок

Рис. 6. 4-й бастион. Кресты, иконки, нашивки

Рис. 7. 4-й бастион. Монеты Российской империи, курительные трубки

Рис. 8. 4-й бастион. Медная фигурка льва профили рвов и подготовить комплекс мероприятий по сохранению исследуемого объекта археологического наследия в ходе планируемой реконструкции мемориального комплекса. При реконструкции системы оборонительных сооружений следует использовать опыт 1905 г., т. е. обратиться к созданию оригинального макета в натуральную величину с использованием натуральных материалов: дерева, камня, земли, ткани.

Для точного размещения орудийных двориков, банкет, брустверов, амбразур следует использовать результаты археологических раскопок, что максимально приблизит экспозицию к оригиналу 1855 г. Также следует восстановить блиндажи для матросов и офицеров, бомбохранилище (арсенал), в основании рва установить палисад из бревен, отреставрировать (восстановить) сквозной проход из бастиона в ров. Часть экспозиции может быть укрыта навесом для создания условий для всесезонного посещения. Для наполнения экспозиции следует использовать отреставрированные находки из археологических раскопок, вплоть до осколков бомб. Надежность предлагаемого метода подтверждается тем, что экспозиция 1905 г. (под открытым небом) была разрушена только во время Великой Отечественной войны.

В настоящее время дальнейшая судьба археологических находок и открытых сооружений зависит от создания и последующего неотложного выполнения большой программы по реставрации артефактов и музеефикации оборонительных конструкций 4-го бастиона. Нами уже разработан и предложен Министерству культуры проект музеефикации, который требует привлечения высококвалифицированных реставраторов и архитекторов. По мнению специалистов ИИМК РАН и Эрмитажа, основным принципом осуществления проекта реконструкции должен стать принцип историзма, который следует заложить в основу подготовки экспозиции.

Список литературы Четвертый бастион Севастополя -археологическое открытие 2019 г

- Тарле Е. В., 1941-1943. Крымская война: в 2 т. М.; Л.: Военмориздат.

- Фролов М. М., 1868. Минная война в Севастополе в 1854-1855 гг. под руководством генерал-адъютанта Тотлебена. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К. (Н. Неклюдова). 172, 23 с.

- Тотлебен Э. И., 1863-1972. Описание обороны г. Севастополя: в 4 т. СПб.