Четырехволновой преобразователь излучения на тепловой нелинейности при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия

Автор: Акимов А.А., Ивахник В.В., Кауров А.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована точность обращения волнового фронта четырехволновым преобразователем излучения на тепловой нелинейности в схеме квазиперпендикулярного взаимодействия. Проведено сравнение зависимостей полуширины модуля функции размытия точки такого преобразователя от расходимости волны накачки и положения плоскости фокусировки сигнальной волны при квазиперпендикулярной и квазиколлинеарной геометриях взаимодействия. Показано, что точность преобразования излучения выше в схеме квазиперпендикулярного взаимодействия, чем в схеме квазиколлинеарного взаимодействия.

Четырехволновой преобразователь излучения, функция размытия точки, тепловая нелинейность

Короткий адрес: https://sciup.org/140255906

IDR: 140255906

Текст научной статьи Четырехволновой преобразователь излучения на тепловой нелинейности при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия

Для определения точности обращения волнового фронта (ОВФ) четырехволновым преобразователем излучения необходимо знать соответствие между комплексной амплитудой падающей (сигнальной) волны и комплексной амплитудой отраженной (объектной) волны. Знание такого соответствия позволяет решить вопрос о возможности использования четырехволнового преобразователя излучения для компенсации фазовых искажений, вносимых в излучение оп-тически-неоднородной средой [1; 2].

Одним из наиболее распространенных методов определения точности преобразования излучения при четырехволновом взаимодействии является метод, основанный на построении и анализе функции размытия точки (ФРТ) четырехволнового преобразователя. Критерием точности ОВФ выступает полуширина модуля ФРТ, определяющая разрешающую способность четырехволнового преобразователя [3]. С помощью метода ФРТ была проанализирована точность ОВФ четырехволновым преобразователем на керровской, тепловой нелинейностях в схеме квазикол-линеарного взаимодействия [4–6].

Еще одной перспективной схемой четырехволнового взаимодействия является схема ква-зиперпендикулярного взаимодействия, когда угол между волнами накачки и сигнальной волной близок к 90 градусам [7]. В этой схеме сравнительно просто за счет многократного пропускания сигнальной волны через область нелинейного взаимодействия можно существенно увеличить длину взаимодействия, а значит, и коэффициент отражения четырехволнового преобразователя излучения. При этом снимается проблема, существующая при квазиколлинеар-ном четырехволновом взаимодействии пространственного разделения волны с ОВФ и волны накачки. Подробный анализ пространственных характеристик вырожденного четырехволнового преобразователя в схеме квазиперпендикуляр-ного взаимодействия на керровской нелинейности проводился в работах [8; 9]. Показано, что разрешающая способность четырехволнового преобразователя на керровской нелинейности в схеме квазиперпендикулярного взаимодействия больше разрешающей способности четырехволнового преобразователя в схеме квазиколлине-арного взаимодействия.

Представляется актуальным исследование точности преобразования излучения четырехволновым преобразователем на тепловой нелинейности в схеме квазиперпендикулярного взаимодействия.

1. Вывод выражения для ФРТ

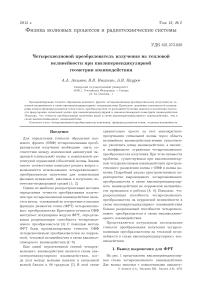

На рис. 1 представлена квазиперпендикуляр-ная схема четырехволнового взаимодействия. Две волны накачки с комплексными амплиту-

Рис. 1. Схема квазиперпендикулярной геометрии четырехволнового взаимодействия

дами A 1 и A 2 распространяются навстречу друг другу вдоль оси Y. Сигнальная и объектная волны с комплексными амплитудами A 3 и A 4 распространяются вдоль оси Z. Четырехволновое взаимодействие рассматривается в нелинейном слое, расположенном между плоскостями z = 0 и z = / .

Исходное уравнение Гельмгольца, описывающее четырехволновое взаимодействие в нелинейной среде, есть

-

1 = 1 0 + A i A 3 + A i A 3 + A 2 A 3 + A 2 A 3 .

Здесь I о = A i A 3 + A 2 A 3 .

В соответствии с выражением для интенсивности изменение температуры можно представить в виде суммы медленно ( 5 T 0 ) и быстро ( 5 T 3i , 5 T 32 ) меняющихся в зависимости от координат составляющих:

-

5 T = 5 To + 5 T3i + 5 T32 + 5 T3i + 5 T32.

Для упрощения последующих расчетов будем считать, что в нелинейной среде записывается только одна решетка 5 T 3i . Такой случай экспериментально реализуется, например, когда вторая волна накачки некогерентна по отношению к первой волне накачки и сигнальной волне.

С учетом сделанных приближений уравнение Гельмгольца (1) разбивается на четыре уравнения:

V2

+ к2

j = i,3,

+ к 2

V2 + k

:2 I 1

2dn5T I-nо dT J

2ikа ^х

х( A + A *) = 0.

Здесь A = Z A ., а - коэффициент поглощения, j = 1 j

5 T — изменение температуры, обусловленное

выделением тепла при поглощении излучения, n 0 – среднее значение показателя преломления, к = to n о / c — волновое число.

Уравнение (1) дополняется уравнением Пуас-

сона

V25 T + -а— = 0, (2)

Л cP V где Л — температуропроводность, Ср — удельная теплоемкость, V — объемная плотность ве-

щества.

Будем рассматривать четырехволновое взаимодействие в приближении заданного поля по волнам накачки (| A i 21 >> A 3 4) ) при условии, что коэффициент отражения небольшой (| A 4 2 << A 3 2 ).

Выражение для интенсивности взаимодей-

ствующих волн имеет вид

2_ f dn ^ dT J

2 f dn ) dT J

2 k 2 f dn )

+ 5 T Ao = 0,

31 2

n 0 A dT J

- 2ikа I Aj = 0,

- 2 ik а IA4 +

а уравнение Пуассона (2) разбивается на два

уравнения:

V 2 5 To + -^ I 0- = 0, 0 Л С р v ’

V25 T3! + а a1 a3 = 0.

3i Л С р v

Пусть первая волна накачки плоская и распространяется строго вдоль оси Y :

A i ( r ) = A 1 ( y ) exp ( iky ) .

Вторую волну накачки, сигнальную и объектную волны разложим по плоским волнам:

да да

A 2 ( r ) = j J A 2 ( K 2 x ’ K 2 z ’ У ) X

-да -да

X exp ( - i K 2 x x - i K 2 z z - ik 2y y ) d K 2 x d K 2 z ,

да да

A 3,4 ( r ) = J J AA 3,4 ( K 3,4 x , K 3,4 y , z ) X

-да -да

X exp ( - i K 3,4 x x - i K 3,4 y y - ik 3,4 z z ) d K 3,4 x d K 3,4 y .

Здесь j a 234 — пространственные спектры второй волны накачки, сигнальной и объектной

волн, к 2,з,4 x , к 2 z , К з,4 у и k 2y , k 34z - поперечные и продольные составляющие волновых векторов второй волны накачки, сигнальной и объектной волн / < 2 3 4 , r { x , у, z } — радиус-вектор.

В параксиальном приближении

да да

X J J d к 3 x d к 3 y A 30 ( к 3 x , к 3 у ) х

-да -да х exP [гк3xx + гк3уУ + гк3zz] — 0.

, _ V К 2 x + К 2 z

— к,

2 y 2 k ,

k 3,4 z

± к +

22 к 3,4 x + к 3,4 у

2 k

Предположим, что набегом фазы вследствие самовоздействия первой волны накачки можно пренебречь

В приближении медленно меняющихся амплитуд уравнения, описывающие изменение амплитуды первой волны накачки и пространственного спектра второй волны накачки вдоль оси Y , есть

y

[^ kdn j6 Т 0 ( У 1 ) dy 1 << 1, ikdn 6 Т 0 { << 11

^ n 0 dT n 0 dT J

Тогда уравнение (10) перепишется следующим образом:

/-V dA 1,2 dy

ik dn n0 dT

6Т0 + а

/-V

A 1,2 — °.

V 2 5 T 31

+--«A! n exp [ гку + а(у - z)] хЛ Cp v 1

При выполнении граничных условий

A 1 ( у — 0 ) — A 10 ,

A 2 ( у — 0, к 2 x , к 2 z ) — A 20 ( к 2 x , к 2 z )

да да

X J J d к 3 x d к 3 у A 30 ( к 3 x , к 3 у ) х

-да -да х exP [гк3xx + гк3уУ + гк3zz] — 0.

и условия, что интенсивность первой волны накачки намного больше интенсивности второй волны накачки, решения уравнений (6) имеют

Быстро осциллирующую составляющую температуры разложим по гармоническим решеткам

вид

A 1 ( У ) — A 10 exP [ C ( У ) ] ,

A 2 ( У ) — A 20 exP [ - C ( У ) ] .

Здесь

C ( у ) — ikdn f 5 Т 0 ( У 1 ) dУ 1 + а У .

n 0 dT 0

Уравнение, описывающее изменение странственного спектра сигнальной волны,

проесть

—W dA 3

dz

ik dn n0 dT

570 + а

—W

A 3 — 0.

При выполнении граничного условия А 3 ( к з x , к з у , z — 0) — A 30^3 x , к з у ) решение этого уравнения имеет вид

—W

A 3 ( к 3 x , к 3 у , z ) —

— A 30 ( к 3 x , к 3 у )exP

ik dn n 0 dT

5 70

-

а

z

— 0.

С учетом (7), (9) уравнение для быстро изменяющейся составляющей температуры примет вид

V25Т31 + -1- аA10 exp [гку + C(у)] х Л ср v

х exp

ik dn n 0 dT

5 Т0

-

а

z

х

да да

5 Т 31 ( r ) — ехР( а У ) J J 5 Т 31 ( к Tx , к Ту , z ) х

-да -да ()

х exp ( - г к Tx x - г к Ту У ) d к Tx d к Ту ,

где 5 Т 31 — пространственный спектр решетки.

После подстановки (12) в уравнение (11) получим

I ^1

I dz 2

(к Tx )2 + (к Ту

\ 2

+ г а) ^ 5 Т31 +

*

а A 10 A 30 exp [ -а z + гк 3z z ] +-- — 0.

л cpv

Уравнение (13) записано при условии, что

к Tx — -к 3 x , к Ту

-к 3 у - k .

Уравнение (13) необходимо дополнить граничными условиями на изменение температуры

5 ^ 31 ( к Tx , к Ту , z — 0 ) —

— 5^ ^ 31 ( к Tx , к Ту , z — ^ ) — 0.

Решение (13) с учетом (14) есть

5 ^ 31 ( к Tx , к Ту , z ) — в

f

-

_ Jх кТ [2sh(i<Т1)

х {exp(-icтz) [exp^т 1) - exp(-Pl)]} +

+ 9 й1 { exP(, К T z ) [ exp( -₽ 1 ) - exp( -!< т 1 ) ] } -

2 sh ( к т 1 )

- exp( -P z ) } .

Здесь f = [«A10A*0(к3x, Кзy)]/ЛCpV , к T = (к Tx )2 + (к Ty + i а)2,

В качестве второй волны накачки возьмем волну, расходящуюся в направлении оси X по

гауссову закону, и не расходящуюся в направлении оси Z

в = a - ik3 z .

С учетом (5), (12) уравнение для амплитуды объектной волны перепишется следующим об-

А 20 ( К 2 x , К 2 z ) = exp

-

2 1 К 2 x

К 02 J

5 ( К 2 z ).

разом:

да да dA ik dn

4 - aA4 = А2о5T31 х dz n0 dT

-да -да х exp [i(k4z - К2z)z] dК2xdК2z.

При выводе уравнения (16) считали, что к4x = КTx + К2x> к4y = КTy + k2y•

Уравнение (17) необходимо дополнить граничным условием

A 4 ( К 4 x , К 4 y , / ) = 0.

Проинтегрировав по координате z правую и левую части уравнения (16), получим пространственный спектр объектной волны на передней грани нелинейного слоя в виде

Здесь К 0 — параметр, определяющий ширину пространственного спектра волны накачки. Выбор пространственного спектра второй волны накачки в виде (19) обусловлен тем, что учет расходимости в направлении оси Z , согласно соотношениям К 4 x = К 2 x - К 3 x и К 4 y = -К 3 y - ( К 2 x + К 2 z ) / 2 k , оказывает существенно меньшее влияние на вид ФРТ четырехволнового преобразователя, чем учет расходимости волны накачки в направлении оси X . Тогда выражение для функции размытия точки четырехволнового преобразователя на тепловой нелинейности с точностью до постоянного мно-

жителя примет вид

/ да да

A 4 ( К 4 x , К 4 y , z = 0) = - nkdT J J J 5 T 31 A V 20 X 0 0 -да -да

да да да

G ( x , y , z 3 , z 4 ) = - J J J

d К 2 x d К 4 x d К 4 y х

-да

-да

-да

х exp [ i ( k 4 z - К 2 z ) z - a z ] dzd К 2 x d К 2 z .

х exp

J К2 x I 1

^* ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^s

[ (9k)2 J в2 - КT

exp^ t / ) - exp( -в / ) 2 sh ( К t / )

х

С учетом (15) выражение для пространственного спектра объектной волны (17) примет вид

J exp [ (-i«7’ + ik -a ) / ] - 1 1 х <---- —^---z^v -----j---1 +

^ (-к t + ik 4 z - a ) J

ik a dn *

A 4 ( к 4 x , К 4 y , z = 0) = ------ “^A 10 A 30

Л c p v n 0 dT

х

да да

1 J exp(i cTZ ) - exp(^ / )

х A T х

J J 20 в 2 - К 2 [ 2 sh ( К T / )

-да -да T j exp [(-кt + ikz - К2z) - a)/] -11

( -К T + i ( k 4 z

-

К 2 z ) - a )

exp( -в / ) - ехр( -К t / )

2 sh ( К T / )

J exp [ ( К t + i ( k 4 z - К 2 z ) - a ) / ] - 1 1

( К t + i ( k 4 z

-

К 2 z ) - a )

+

exp [(-в + i(k4z - К2z) - a)/] - 1

в - i ( k 4 z - К 2 z ) + a

d К 2 x d К 2 z .

В качестве сигнальной волны рассмотрим волну от точечного источника, расположенного на расстоянии z 3 от передней грани нелинейного слоя (плоскость фокусировки сигнальной волны). Объектную волну будем рассматривать в плоскости, расположенной на расстоянии z 4 от передней грани нелинейного слоя (плоскость фокусировки объектной волны).

exp( -в / ) - exp( -i< t / )

2 sh ( К t / )

J exp [ (i c t + ik 4 z - a ) / ] - 1 [ (i < t + ik 4 z - a )

exp [ ( -в + ik 4 z - a ) / ] - 1 1

в - ik4 z + a J

х exp( i — z 4

К

- i T3 z 3 - i К 4 x x - i К 4 y y ).

Здесь К 3,4 = К 3,4 x + К 3,4 y , 9 = к о / k .

2. Обсуждение результатов

Численный анализ выражения (20) проводился при условии жесткой фокусировки второй волны накачки (0.8 < Ь // < 20, b = 4 k / к 0 — конфокальный параметр). В качестве количественной меры точности обращения волнового фронта использовалась полуширина модуля ФРТ [10].

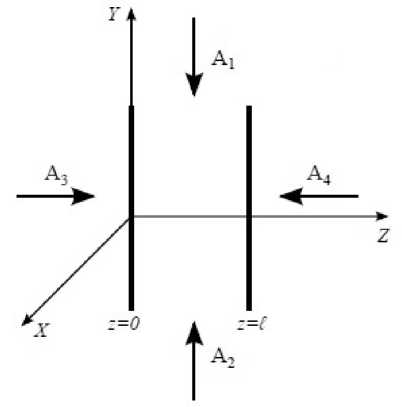

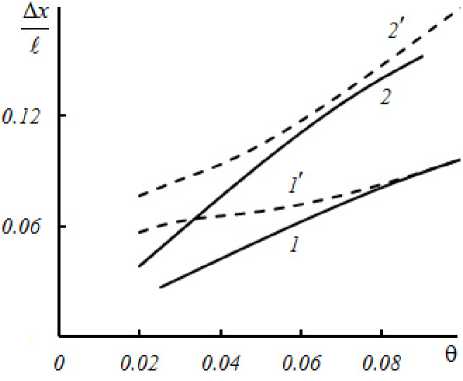

На рис. 2 и рис. 3 при z 3 = z 4 приведены зависимости полуширины модуля ФРТ в плоскости XY ( A x ) от расходимости второй волны накачки, положения плоскостей фокусировки сигналь-

Рис. 2. Зависимость полуширины модуля ФРТ от расходимости второй волны накачки при квазиперпендикулярной (1, 2) и квазиколлинеарной (1’, 2’) геометриях взаимодействия при k £ = 500, а £ = 1, z 3 = £ (1, 1’), z 3 = 2 £ (2, 2’)

ной и объектной волн. На этих же рисунках для сравнения приведены аналогичные зависимости полуширины модуля ФРТ при квазиколлинеар-ной геометрии взаимодействия.

Выражение для ФРТ при квазиколлинеар-ной геометрии совпадает с выражением (20) при замене следующих параметров: к т на к T = ^( к Tx )2 + ( к Tу )2, Р на Р'= 2 а + ( к | x + к | у )/ / 2 к , + к т + ik 4 z - а на + к T - ip , + Р ± ik 4 z + а на + Р + ip , где , K Tx = К Tx , K Ty = —К д у = К 4 у , p = ( к 2 x - к 4 x - к 4 у ) / 2к .

Характер изменения полуширины модуля ФРТ в зависимости от положения плоскости фокусировки сигнальной волны, расходимости волны накачки как в схеме квазиколлинеарного, так и в схеме квазиперпендикулярного взаимодействий совпадают. Увеличение расходимости волн накачки, расстояния от передней грани нелинейного слоя до плоскости фокусировки сигнальной волны приводит к увеличению полуширины модуля ФРТ.

Полуширина модуля ФРТ при квазиперпен-дикулярной геометрии взаимодействия меньше, чем полуширина модуля ФРТ при квазиколли-неарной геометрии. Точность ОВФ четырехволновым преобразователем излучения на тепловой нелинейности при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия выше, чем при квази-коллинеарной геометрии взаимодействия.

Учет расходимости волн накачки ограничивает область нелинейного взаимодействия. При ка-зиперпендикулярной геометрии взаимодействия в параксиальном приближении характеристики тепловых решеток слабо меняются при изменении направления распространения сигнальной

Рис. 3. Зависимость полуширины модуля ФРТ от положения плоскости фокусировки сигнальной волны при квазиперпен-дикулярной (1, 2) и квазиколлинеарной (1’, 2’) геометриях взаимодействия при к £ = 500, а £ = 1, 6 = 0.04 (1, 1’), 0 = 0.08 (2, 2’)

волны. Поэтому для этой схемы взаимодействия основным фактором, влияющим на точность ОВФ, является пространственная структура волн накачки. При увеличении расходимости второй волны накачки ширина области нелинейного взаимодействия уменьшается вдоль оси Х , не меняясь вдоль оси Z . Это объясняет линейную зависимость при 6 < 0.07 ширины модуля ФРТ от расходимости волны накачки (рис. 2).

При квазиколлинеарной геометрии четырехволнового взаимодействия на точность ОВФ влияет прежде всего зависимость амплитуды тепловой решетки от угла между волной накачки и сигнальной волной, а затем размер области взаимодействия. Наличие двух механизмов, уширяющих модуль ФРТ, приводит к существованию пороговой расходимости волны накачки ( 6 n ) . При 6 < 6 n полуширина модуля ФРТ не зависит от расходимости волны накачки, определяется толщиной нелинейной среды, волновым числом [3]. При 6 > 6 n увеличение расходимости волны накачки приводит к монотонному увеличению полуширины модуля ФРТ.

Зависимость полуширины модуля ФРТ четырехволнового преобразователя излучения при z 3 = z 4 от положения плоскости фокусировки сигнальной волны при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия близка к линейной (рис. 3), что хорошо соответствует модели четырехволнового преобразователя в виде объемной «ОВФ-диафрагмы».

Численный анализ выражения (20) показывает, что в области расходимости второй волны накачки 9 < 0.02 и положения плоскости фокусировки сигнальной волны z3 < 0.5/ ошибка расчета полуширины модуля ФРТ превышает 3 %. Это обусловлено сильной зависимостью получаемых значений полуширины модуля ФРТ от пределов интегрирования при заданных 9 и Z3. Таким образом, на рис. 2, 3 отсутствуют зависимости полуширины от расходимости второй волны накачки и от положения плоскости фокусировки сигнальной волны в пределах указанных областей.

Заключение

Анализ пространственных характеристик четырехволновых преобразователей излучения на тепловой нелинейности показывает, что характер зависимостей полуширины ФРТ от положения плоскости фокусировки сигнальной волны, расходимости волны накачки как в схеме с квазиперпендикулярной, так и в схеме с квазиколлинеарной геометриях взаимодействия сохраняется. В схеме с квазиперпендикулярной геометрией взаимодействия расходимость волны накачки полностью определяет полуширину модуля ФРТ . При учете расходимости волны накачки точность ОВФ четырехволновым преобразователем при квазиперпендикулярной геометрии выше, чем при квазиколлинеарной геометрии.

Список литературы Четырехволновой преобразователь излучения на тепловой нелинейности при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия

- Зельдович Б.Я., Пилипецкий Н.Я., Шкунов В.В. Обращение волнового фронта. М.: Наука, 1985. 240 с.

- Дмитриев В.Г. Нелинейная оптика и обращение волнового фронта. М.: Физматлит, 2003. 256 с.

- Ивахник В.В. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии. Самара: Самарский университет, 2010. 246 с.

- Ивахник В.В., Никонов В.И. Качество отражения падающей волны четырехволновым «ОВФ-зеркалом» // Оптика и спектроскопия. 1991. Т. 71. В. 5. С. 847-851.

- Ивахник В.В., Никонов В.И. Функция размытия точки четырехволнового «ОВФ-зеркала» на тепловой нелинейности // Оптика и спектроскопия. 1997. Т. 82. В. 1. С. 55-59.

- Ивахник В.В., Никонов В.И., Харская Т.Г. Пространственная селективность динамических голограмм на тепловой нелинейности // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2008. Т. 11. № 2. C. 71-76.

- Зельдович Б.Я., Орлов М.А., Шкунов В.В. Четырехволновая параметрическая генерация в схеме с поперечной накачкой // Квантовая электроника. 1986. Т. 13. №. 5. С. 967-972.

- Воронин Э.С., Петникова В.М., Шувалов В.В. Использование вырожденных параметрических процессов для коррекции волновых фронтов (обзор) // Квантовая электроника. 1981. Т. 8. №. 5. С. 917-935.

- Ивахник В.В., Кауров А.В., Никонов В.И. Функция размытия точки четырехволнового преобразователя излучения на керровской нелинейности при квазиперпендикулярной геометрии взаимодействия // Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2013. №. 3. С. 90-96.

- Акимов А.А., Ивахник В.В., Никонов В.И. Обращение волнового фронта при четырехволновом взаимодействии на резонансной и тепловой нелинейностях при больших коэффициентах отражения // Оптика и спектроскопия. 2013. Т. 115. № 3. С. 438-445.