Численное моделирование химической и динамической эволюции сталкивающихся облаков НI

Автор: Ивахненко Павел Витальевич, Еремин Михаил Анатольевич, Королев Виталий Владимирович

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Астрофизика

Статья в выпуске: 6 (37), 2016 года.

Бесплатный доступ

В рамках самосогласованного подхода, учитывающего химическую, тепловую и динамическую эволюцию межзвездного газа, проведено численное моделирование столкновений облаков нейтрального водорода HI. В качестве химической модели межзвездного газа была выбрана хорошо известная модель Нельсона - Лангера (1997). Установлено, что при радиативном режиме столкновений происходит разрушение облаков с образованием плотных холодных филаментов, которые преимущественно находятся в атомарной фазе. Обилие молекулярного водорода в филаментах не превышает 0,1, угарный газ практически отсутствует. При адиабатическом режиме взаимодействия облака полностью разрушаются и все вещество облаков переходит в теплую фазу межзвездной среды.

Межзвездная среда, химическая кинетика, газовая динамика, численные методы, облака нi

Короткий адрес: https://sciup.org/14969038

IDR: 14969038 | УДК: 524.5-7 | DOI: 10.15688/jvolsu1.2016.6.16

Текст научной статьи Численное моделирование химической и динамической эволюции сталкивающихся облаков НI

DOI:

Межзвездная среда (далее – МЗС) является многофазной и состоящей, в том числе, из теплой ( T ≈ 104 K) и холодной ( T ≈ 102 K) фаз в состоянии теплового и динамического равновесия [1]. Холодная фаза МЗС находится преимущественно в форме сгустков или облаков, различающихся по размерам, массам и химическому составу. В МЗС обнаружено достаточно большое количество химических соединений, что свидетельствует о том, что межзвездная среда является химически активной. Сетка химических реакций в МЗС на данный момент по астро-химическому каталогу UMIST (2012 г.) составляет 6 173 реакции, которые связаны с 467 элементами [14].

В межзвездной среде наблюдаются облака нейтрального водорода HI, взаимодействие которых между собой оказывает существенное влияние на звездообразование, диссипацию кинетической энергии и структуру газа в галактиках. Проведенные оценки показывают, что столкновения облаков происходят относительно часто, приблизительно одно столкновение облаков каждые 100 лет в Галактике [12; 13]. Поскольку столкновения облаков являются одним из механизмов обмена материей и энергией между различными фазами МЗС, они влияют на формирование структуры газовых дисков галактик, в частности, могут быть причиной наблюдаемого спектра масс плотных облаков.

Для моделирования реальных объектов в рамках самосогласованного подхода необходимо рассматривать совместно динамическую, химическую и тепловую эволюцию. В настоящее время задачи подобного рода находятся далеко за границами наших вычислительных возможностей. Широкое распространение получили подходы, при которых предполагается использование различных редуцированных химических моделей, позволяющих отслеживать эволюцию нескольких наиболее важных реагентов [4; 5; 9; 10; 11].

Основной целью данной работы является компьютерное многомерное моделирование неупругих лобовых столкновений облаков с учетом химической, тепловой и динамической эволюции межзвездного газа. Отметим, что, в отличие от предыдущих исследований по моделированию столкновений облаков НI [6; 7; 8; 12; 13], в данной статье впервые используется самосогласованная химико-динамическая модель.

-

1. Постановка задачи

-

1.1. Уравнения газовой динамики химически реагирующих газов

-

Течение смеси химически активных газов в одножидкостном приближении может быть описано следующей системой уравнений в частных производных:

∂ρχi+∇⋅(ρuρχi)=ρσi,i=1,Κ ,ns,(1)

∂ t

∂ρ+∇⋅(ρuρ)=0,(2)

∂ t

∂(ρu) +∇⋅(ρuρ⊗uρ)=-∇p,(3)

∂ t

∂E+∇⋅([E+p]uρ)=-L,(4)

∂ t

В системе (1)-(4) %i = Рi / Р — массовая доля (концентрация) i-го газа; ai - массовая скорость производства i-го компонента, определяемая набором химических реакций; ns – количе-(u2 , ) _ ство реагентов в смеси, E =р — + e I - объемная энергия, e - удельная внутренняя энергия, L = Л - Г - функция неравновесных тепловых потерь, Л = Л(Т, р{j}) - скорость (темп) объемного охлаждения, Г = Г(Т, р{j}) - скорость объемного нагрева, остальные обозначения стандартные. Для замыкания системы (2)–(4) использовалось уравнение состояния для идеального газа в виде

ρkБT p = рe(у - 1) =----, где у - показатель адиабаты (для одноатомного газа y = 5/3); кБ - постоянная

μ mp

Больцмана; μ – средняя молекулярная масса смеси газов.

-

1.2. Химическая и тепловая модель

Для исследования химической эволюции МЗС использовалась модифицированная химическая модель Нельсона – Лангера (1997), впервые предложенная в работе [11]. Сетка реакций данной модели включает 10 реакций, три из которых – фотореакции и одна реакция с космическими лучами. Данная химическая модель позволяет отслеживать эволюцию следующих реагентов Н, Н2, Н+, С+и CO.

-

2. Численное моделирование и обсуждение результатов

Неравновесная модель охлаждения и нагрева газа представлена в виде функции, в которой учтены 10 процессов охлаждения и 4 процесса нагрева: L = ^ i Л i - ^ j Г j [3]. Нагрев включает в себя такие процессы, как фотоэлектрический нагрев, УФ-накачка Н2, формирование Н2на частицах пыли, ионизация космическими лучами. Охлаждение вызвано следующим рядом процессов: охлаждение в линиях металлов С+, O и Si+, колебательно-вращательные переходы Н2, колебательно-вращательные переходы CO, переходы Н, столкновительная ионизация Н, рекомбинация Н+, свободно-свободные переходы Н+, столкновительная диссоциация Н2, рекомбинация на частицах пыли, столкновения частиц газа.

Для численного моделирования неупругих лобовых столкновений идентичных облаков HI использовался параллельный AstroChemHydro, разработанный для моделирования химической, тепловой и динамической эволюции межзвездной среды [2].

В начальный момент времени предполагалось, что облака и межзвездная среда находились в состоянии равновесия по давлению. Параметры облаков и межзвездной среды до начала столкновения Tcl = 80 К, ncl = 10 см-3, радиус облаков 1 пк, Twim = 8 000 К, nwim = 0,1 см-3. Химический состав облаков и среды в начальный момент времени имеет небольшие отличия: в облаке небольшая часть газа находится в форме Н2 (обилие x (Н2) = 0,1), степень ионизации ниже, чем в межоблачной среде, тогда как практически весь водород в межоблачной среде находится в атомарной форме. Во всех моделях задавались следующие параметры: солнечная металличность, температура реликтового фонового излучения 2,72 K.

Скорости облаков направлены друг к другу и выражаются относительным числом Маха Mr = u / cwim , где cwim – скорость звука в теплой межзвездной среде. В работе рассматривались следующие скорости в единицах Маха: 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5.

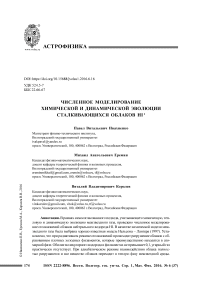

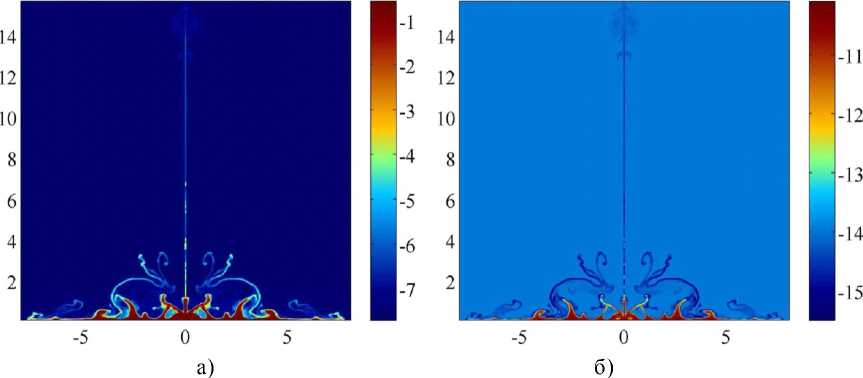

Нами были рассмотрены модели с высоким пространственным разрешением 0,02 пк по осям X и Y . На рисунках 1a и 1б приведены распределения обилий молекулярного водорода и угарного газа в момент времени 8 млн лет для модели с Mr = 1,5 и внешним излучением G 0 = 0,1 в единицах Хабинга.

Результаты проведенного моделирования позволяют сделать вывод о существенных различиях в динамической и химической эволюциях облаков в зависимости от реализуемого режима столкновения – адиабатического или радиативного.

Адиабатический режим столкновений возникает при сверхзвуковом относительном движении облаков HI [7; 8]. Можно выделить три фазы столкновения: 1) фаза сжатия; 2) фаза перерас- ширения и 3) фаза растворения. При адиабатическом столкновении охлаждение на фазе сжатия неэффективно, так как вся тепловая энергия, выделившаяся на стадии сжатия, идет на прогрев облаков. В результате таких столкновений облака за счет действия газодинамических неустойчивостей Кельвина – Гельмгольца и Рэлея – Тейлора полностью разрушаются и переходят в теплую межоблачную среду.

а) б)

Рис. 1. Пространственные распределения логарифма обилия H2 (a) и логарифма обилия CO (б) в момент времени 8 млн лет для модели c числом Маха Mr = 1,5

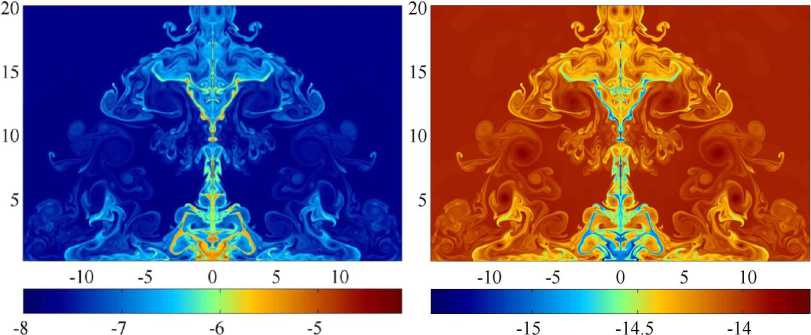

При радиативном режиме столкновений, реализуемом при дозвуковом относительном столкновении облаков, охлаждение способно отводить тепло. Эффективность данного процесса существенным образом зависит от параметров задачи. Отметим, что это препятствует переходу облачного вещества в теплую межоблачную среду. После взаимодействия облака разрушаются, все вещество концентрируется к центру взаимодействия, образуются плотные и холодные филаментные структуры. Температура таких структур порядка Tf ≅ 80–100 К, а плотность достигает nf ≅ 10–30 см–3. На рисунках 2a и 2б изображено пространственное распределение логарифма обилий Н2 и СО в модели с Mr = 0,25 и внешним излучением G 0 = 0,1 в единицах Хабинга в момент времени 8 млн лет.

Рис. 2. Пространственные распределения логарифма обилия H2 (a) и логарифма обилия CO (б) в момент времени 8 млн лет для модели c числом Маха Mr = 0,25

Проведенные расчеты показывают, что 1) при радиативном режиме взаимодействия облака разрушаются, образуя холодные филаментные структуры; водород находится преимущественно в атомарной форме, обилие H2 в филаментах не превышает 0,1; 2) при адиабатическом режиме взаимодействия облака полностью разрушаются, все вещество переходит в теплую фазу; 3) угарный газ вследствие малой оптической плотности среды оказывается сильно подвержен разрушению, максимальное обилие CO не превышает 10-7.

Список литературы Численное моделирование химической и динамической эволюции сталкивающихся облаков НI

- Бочкарев, Н. Г. Основы физики межзвездной среды/Н. Г. Бочкарев. -М.: Либроком, 2010. -352 с.

- Еремин, М. А. AstroChemHydro: параллельный код для моделирования химико-динамической эволюции межзвездной среды/М. А. Еремин, Е. О. Васильев, В. Н. Любимов//Вестник УГАТУ. -2012. -Т. 16, № 3 (48). -С. 99-107.

- Galli, D. The chemistry of the early Universe/D. Galli, F. Palla//Astronomy and Astrophysics. -1998. -Vol. 335. -P. 403-420.

- Glover, S. C. O. Approximations for modelling CO chemistry in giant molecular clouds: a comparison of approaches/S. C. O. Glover, P. C. Clark//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. -2012. -Vol. 421. -P. 116-131.

- Glover, S. C. O. Simulating the formation of molecular clouds. I. Slow formation by gravitational collapse from static initial conditions/S. C. O. Glover, M. M. Mac Low//The Astrophysical Journal Supplement Series. -2007. -Vol. 169. -P. 239-268.

- Hausman, M. A. Collisional mergers and fragmentation of interstellar clouds/M. A. Hausman//The Astrophysical Journal. -1981. -Vol. 245. -P. 72-91.

- Hydrodynamics of cloud collisions in two dimensions: the fate of clouds in a multiphase medium/F. Miniati, T. W. Jones, A. Ferrara, D. Ryu//The Astrophysical Journal. -1997. -Vol. 491. -P. 216-232.

- Magnetohydrodynamics of cloud collisions in a multiphase interstellar medium/F. Miniati, D. Ryu, A. Ferrara, T. W. Jones//The Astrophysical Journal. -1999. -Vol. 510. -P. 726-746.

- Modelling CO formation in the turbulent interstellar medium/S. C. O. Glover, C. Federrath, M. M. Mac Low, R. S. Klessen//Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. -2010. -Vol. 404. -P. 2-29.

- Nelson, R. P. On the stability and evolution of isolated BOK globules/R. P. Nelson, W. Langer//Astrophysical Journal. -1999. -Vol. 524. -P. 923-946.

- Nelson, R. P. The dynamics of low-mass molecular clouds in external radiation fields/R. P. Nelson, W. Langer//Astrophysical Journal. -1997. -Vol. 482. -P. 796-826.

- Stone, M. E. Collisions between HI clouds. I. One-dimensional model/M. E. Stone//The Astrophysical Journal. -1970. -Vol. 159. -P. 277-292.

- Stone, M. E. Collisions between HI clouds. II. Two-dimensional model/M. E. Stone//The Astrophysical Journal. -1970. -Vol. 159. -P. 293-307.

- The UMIST Database for Astrochemistry 2012. -Electronic text data. -Mode of access: http://udfa.ajmarkwick.net/. -Title from screen.