Численное решение начально-краевых задач для уравнения теплопроводности методом интегральных уравнений

Автор: Афанасьев Анатолий Михайлович, Глухов Андрей Юрьевич, Сипливый Борис Николаевич

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Компьютерное моделирование

Статья в выпуске: 2 (39), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен метод решения начально-краевых задач для уравнения теплопроводности в областях произвольной формы, основанный на сведении исходной задачи к решению интегро-дифференциального уравнения. Интегральный оператор, порождающий это уравнение, обладает свойствами, позволяющими представить решение в виде разложения по собственным функциям оператора. Такой подход позволяет естественным образом учесть краевые условия Дирихле, Неймана третьего рода.

Уравнение теплопроводности, функция грина оператора лапласа, интегро-дифференциальное уравнение, собственные функции и числа, начальные краевые задачи

Короткий адрес: https://sciup.org/14969045

IDR: 14969045 | УДК: 536.2.02 | DOI: 10.15688/jvolsu1.2017.2.6

Текст научной статьи Численное решение начально-краевых задач для уравнения теплопроводности методом интегральных уравнений

DOI:

При численном исследовании процессов удаления влаги из влагосодержащих материалов электромагнитным излучением возникает необходимость решения начально-краевых задач для уравнения теплопроводности при различных краевых условиях. Для некоторых тел канонической геометрии удается получить аналитическое решение [1–3]. Для областей произвольной формы предлагается численный алгоритм, основанный на использовании функции Грина оператора Лапласа.

Рассмотрим твердое тело с постоянным коэффициентом температуропроводности a и действующими внутри источниками тепла с заданной плотностью f ( M , t ).

Температурное поле внутри тела определяется решением начально-краевой задачи [7]:

A T -

1 d T a d t

< T|S =ф ( M , t\ M e S ,

T(M,0) = v(M), M e V, здесь S – поверхность тела; V – объем.

Запишем уравнение в виде:

A T = f +1 — = F a d t

.

Пусть известна функция Грина G ( M , t ) оператора Лапласа для области V (способ приближенного построения этой функции будет указан ниже).

Тогда решение уравнения представимо в виде [7]:

T ( M , t ) = - 1- J f ( N , t ) G ( M , N ) dVN - 1- Ы N , t )| G ( M , N ) dS 4 п V 4 n S d nN

N .

Подставляя сюда вместо F ( M , t ) его значение из (2), получаем:

T ( M , t ) +-1- J^ T ( N , t ) G ( M , N ) dVN =- 1- J f ( N , t ) G ( M , N ^dlVN 4 n a V d t 4 п V

—

—

± О n , t )| G ( M , N ) dSN = g ( M , t ). 4 n S 6 nN

Уравнение (3) есть интегро-дифференциальное уравнение, описывающее температурное поле T ( M , t ) в объеме V . К нему необходимо добавить начальное условие T ( M , 0) = ψ( M ).

Особенностью уравнения является независимость ядра интегрального оператора от времени и его симметрия, что позволяет применить для построения решения теорему Гильберта – Шмидта [4]. В соответствии с этой теоремой решение и правую часть уравнения представим в виде разложения по собственным функциям fk ( M ) интегрального оператора, порождающего уравнение (3):

T ( M , t ) = £ C k ( t ) fk ( M ) , g ( M, t ) = X a k ( t ) f k ( M ) ,

где fk ( M ) – нормированное решение уравнения:

f ( M ) = x f f ( N ) G ( M , N ) dVN .

V

Подставляя (4) в (3), получим:

^ C k ( t ) f k ( M ) + 1- ^ dC k T t ) f f k ( N ) G ( M , N ) dV N = k 4 n a k dt v

= 2 ak (t)fk (M),

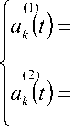

k где ak (t ) = J g (N, ‘)fk (N)dVN = al‘)+ «It),

V ak1 (‘ ) = HN, ‘ fN) dSN

4 л k л S 5 n N ,

^ (t ) = 71" j f ( N , ‘ ) f k ( N >n 4 л k n V .

В силу линейной независимости системы собственных функций fk ( M ) имеем:

c k ( t )+ ' dc , ( t ) = a k ( t ) или

4Л k na dt dc^ (t)+4л k nack (t ) = 4л k n aak (t),

C k ( 0 ) = b k = J v ( N ) fk ( N>N . V .

Решение этой задачи Коши представимо в виде:

ck ( t ) = 4 Л k n a J ak ( t ) D ( t - t ) d т + dke - 4X k a n t . 0

Удовлетворяя начальному условию, имеем dk = bk . Здесь D ( t ) – импульсная реакция дифференциального оператора, определяемая решением задачи Коши:

( t ) + 4 nXk aD = 0 dt k ,

D ( 0 ) = 1 ,

D ( t ) = e " 4 nX k at .

Подставляя найденные ck ( t ) в (4), получим окончательный вид решения:

t

T ( M , t ) = 4n a^fk ( M ) Лк J ak ( т ) е - 4 л k n a ( ‘ -t) d т + be - 4 л k n at L

где

ak(t) = J g(N, ‘)fk(N)dVN = ak(‘)+ ak (t), V bk =Jv(N)fk (N>N .

V

Для построения решения по этой формуле необходимо знание функции Грина G ( M , N ), собственных функций fk ( M ) и собственных чисел λ k .

Приближенное построение функции Грина

По определению функции Грина задача Дирихле для уравнения Лапласа в области V , ограниченной поверхностью S , имеет вид [7]:

G ( M , N ) = — + U ( M , N )

r MN ,

G ( M , N ) = 0 при N e S ,

A U ( M , N ) = 0 .

Задача построения G ( M , N ) заключается в отыскании гармонической в V функции U ( M , N ), обеспечивающей выполнение граничного условия G ( M , N) = 0, при N e S.

Эту функцию можно построить приближенно в виде наложения полей нескольких источников, расположенных за пределами области V . Выбор их положения во многих случаях может быть сделан настолько рациональным, что необходимое число источников будет сравнительно мало.

Будем искать функцию Грина в виде:

Г ^

G (M, N ) = — + -с1- + -с2- +... + -с-v r r V , rMN ^ rM 1N rM2N rMnN J здесь Mi – точки расположения источников вне V; ci – мощности источников.

Совмещая точку N последовательно с граничными точками Qi , i = 1, 2 … m , потребуем выполнения граничного условия:

G ( M , Q i ) = 0, i = 1, 2... m .

Эти соотношения задают систему алгебраических уравнений относительно ci :

|

a ll |

a 12 |

Л |

a 1 n |

Г C i 1 |

■ b i " |

|||

|

a 21 |

a 21 |

Л |

a 2 n |

c 2 |

b 2 |

|||

|

M |

M |

M |

M |

M |

||||

|

. a m 1 |

a m 1 |

Л |

a mn . |

. c n . |

L b m J |

|||

|

где |

aij |

= 1 r Q i M |

, b i |

=—, M e V . r MQ i |

||||

Заметим, что при m > n система не совместна, тогда ее можно решить приближенно, например, методом наименьших квадратов [6]. Для исключения такого случая целесообразно положить n = m , в результате получим систему с квадратной матрицей. Такой способ вычисления функции Грина можно рассматривать как распространение метода электростатических изображений [8] на области произвольной формы.

Второй способ приближенного построения функции Грина оператора Лапласа основан на использовании потенциала двойного слоя. Гармоническую в области функцию U ( M , N ), входящую в выражение для функции Грина:

G ( M , N ) = — + U ( M , N )

rMN , можно искать в виде потенциала двойного слоя:

u ( M , N ) = 1- fT Q k^— dSe 4 П S d n Q r NQ .

Удовлетворяя граничному условию:

U m ( M , N )

N e S M e V

rMN

N e S

M e V

и используя свойства потенциала двойного слоя, получим интегральное уравнение:

т ( N ) - -1-f t ( Q )-^— dS Q = 2_ N е S , M е V

4п S dnQ rNQ rMN , здесь n – внешняя к S нормаль.

Для каждой точки M е V , необходимой для дальнейшего использования функции Грина G ( M , N ), решается это ИУ и вычисляется функция Грина.

Если решение искать в виде потенциала простого слоя:

U (M, N ) = — f52 dSt 4тг г п S rNQ

Q ,

то приходим к интегральному уравнению первого рода:

{^ Q ) dS Q =—L, N е S , M е V

.

S r NQ r MN

Вычисляя приближенно интеграл по формуле прямоугольников, получим:

f

S

^ dS Q = ^ r NQ i

f a Q dS Q ^i f dS Q =

A S i ' NlQ i A S i r N k Q

, к = 1,2... n r MNk

Эти соотношения задают систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относи- тельно σ : г

E a i a ik = , a ik = J dS Q , k = 1,2... n .

i r MN k A S i r N k Q

Из-за наличия особенностей 1 rN Q диагональные элементы матрицы этой СЛАУ превосходят остальные, поэтому определитель СЛАУ не равен нулю и она разрешима и при этом единственным способом.

Синусоидальный режим

Пусть все функции, входящие в (3), изменяются во времени по синусоидальному закону. Тогда сопоставляя им комплексные амплитуды, отмеченные точками, получим:

T & M ) +x f T & N ) G ( M , N ) dVN = g ( M ) , (6)

V i ® где X =----; to - частота,

4 n a

g ( M ) = - 1- f ( NN ) G ( M , N ) dV N -U N )| G ( M , N ) dS N .

4 п V 4 n S d nN

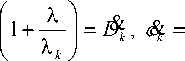

Представляя 2& ( M ) и ^& ( M ) в виде разложений по собственным функциям ядра и подставляя эти разложения в (6), получим:

^ C k f k ( M ) + ^A & f k ( M ) - £ D k f k ( M ) = 0.

k k X k k

Отсюда имеем:

D k

( 1 л 1+ А

где

V X к >

D k = J 5M ) / к ( M ) dV M = D'1 + D k 2), V

5 = ZT" ИN)^fk (N Ш , 4nXk S оn k = ZT" /N)fk (N) dVN.

4 nX к V

Подставляя найденные 5 в решение, получим:

TM)=2 ; /к (M)=2 I#'"8 / (M).

к 1+— к х к

Соответствующая временная функция имеет вид:

T ( M , t ) = 2 Wk ( M ) sin (® t + arg 5 )• k

Решение задачи при краевых условиях Неймана

Пусть в задаче (1) краевые условия имеют вид:

^ ( M , t ) о n

= ф ( M , t ), M e S

M e S

Решение этой задачи может быть выражено через функцию Грина задачи Неймана [8]:

T ( M , t ) = - J F ( N , tG N ( m M , N ) dV N - W\T r - ( N , t'G N ( m M , N ) d? N + 4 п V 4 n a V d t

+ 2 ^ф( N , t 'G N ( M , N ) dSN ,

4n S где

GN ( M , N ) = — + U ( M , N ), r MN

A U ( M , N ) = 0,

^ G -( M , N ) = 2, N e S • d nN v 7 4n S

Эта функция определяется с точностью до слагаемого с 0( M ), зависящего от положения точки M .

Нормирующее условие J G N ( M , N ) dS N = 0 определяет функцию G N ( M , N) однозначно и де-

S лает ее симметричной [8]. Интегро-дифференциальное уравнение, аналогично (3), имеет вид:

T(M,t)+1- f^T(N,tG (M,N)dVN = - 1- [f (N,tGN (M,N)dVN 4naV dt 4п V f Ф Интегральный оператор, порождающий это уравнение, является самосопряженным в классе интегрируемых с квадратом функций и для решения уравнения применима теория Гильберта – Шмидта. Повторяя выкладки, изложенные выше, решение можно записать в виде: t to T(M, t) = £ fk (M) 4naXk J ak (t)e-xk't-t)dт + bke-4Xknat k=1 bk = Jv(N)fk (N) dVN, V ak = ak(t)+ ak(t), fT( N, t)fk (N) dSN, 4nXt kS — Jf (N, t)fk (N) dVN 4nXk V К (N), X k – решение уравнения f (M )=XJ f (N "GN (M, N >N, V нормированное условием J f (N )dSN = 0. S Приближенное построение функции Грина задачи Неймана Как и ранее, функцию Грина GN(M, N) будем искать в виде: GN(M, N) = — + -^- + с2^ +... + с2^ + c0(M), N e V rMN rM1N rM2N rMnN Здесь c0 – постоянная, зависящая от точки М, с точностью до которой определяется GN(M, N). Эта постоянная однозначно определяется нормирующим условием: J GN (M, N)dSN = 0, S c о(M ) = - ^f — SS rM, n +z c^ k=1 rMtN dSN Подставляя GN(M, N) в граничное условие: dGN „ x 1 -----(M, Q ) =--, dnov 7 4nS Qi Q, e S, i = 1,2K m, i получим СЛАУ относительно ck. В матричном виде эта СЛАУ имеет вид: a11 a21 М a12 a21 М л л a1n a2n М • ci c2 М а 1 m1 а 1 m1 л а mn cn b b2 М . bm . д aij =----- дnQi \ I rQMJ , bi = - д / 1 ) - дп, ’ Qi I rMQ J 4п5. Подстановка найденных ck и c0в (8) дает приближенное значение функции Грина задачи Неймана для уравнения Лапласа. Приближенные значения собственных функций fk(M) и собственных чисел X к интегральных операторов с ядрами G(M, N) и GN(M, N) можно построить методом Келлога [4]. Другой способ вычисления собственных функций и чисел заключается в замене в (5) интеграла квадратурной формой (например, прямоугольников). При этом задача отыскания собственных функций и чисел сводится к алгебраической проблеме вычисления спектра симметричной матрицы, которая может быть решена методом спектрального разложения матрицы [6]. Из формул (6) и (7) следует, что искомое температурное поле T(M, t) определяется только собственными функциямиf(M) и числами Xк удовлетворяющими уравнению (5). Известно [8], что решение (5) эквивалентно решению задачи Штурма – Лиувилля: Af + Xf = 0, f (M ) M ., = 0. Эту задачу можно приближенно решить методом, аналогичным методу построения функции Грина G(M, N), изложенному выше. При положительных X фундаментальное решение уравнения (8) имеет вид [7]: R (M, N )= n'Xr") rMN . Вне области решения Vвыберем произвольно точки Ni, i = 1,2...п и расположим в них источники мощностью ci. Решение уравнения (8) представим в виде наложения полей этих источников: f (M, N )-£ sn|';rMNi) . i=1 rMNi Последовательно совмещая точку M c граничными точками Qi, i = 1,2...п и приравнивая результат к нулю, получим однородную СЛАУ с симметричной матрицей A = (aij), где а aij sin (7XrM .Ni.) , rMjNi ненулевое решение этой СЛАУ существует при условии det(aij) = 0. Корни этого уравнения есть искомые собственные числа Xк. Метод решения этого уравнения и вычисления собственных функций изложен в [5]. Заметим, что при таком способе определения собственных чисел и функций не требуется предварительного вычисления функции Грина G(M, N), что сокращает объем вычислений. Для областей, границы которых совпадают с координатными поверхностями каких-либо ортогональных координат, собственные функции и числа легко построить методом Фурье [7].

Список литературы Численное решение начально-краевых задач для уравнения теплопроводности методом интегральных уравнений

- Афанасьев, А. М. Задача о сушке шара электромагнитным полем/А. М. Афанасьев, Б. Н. Сипливый//Инженерно-физический журнал. -2013. -№ 5. -С. 3-8.

- Афанасьев, А. М. Теория электромагнитной сушки: асимптотическое решение начально-краевой задачи для прямоугольной области/А. М. Афанасьев, Б. Н. Сипливый//Физика волновых процессов и радиотехнические системы. -2012. -Т. 15, № 1. -С. 77-83.

- Афанасьев, А. М. Теория электромагнитной сушки: асимптотическое решение начально-краевой задачи для цилиндра/А. М. Афанасьев, Б. Н. Сипливый//Теоретические основы химических технологий. -2014. -Т. 48. -С. 222.

- Васильева, А. Б. Интегральные уравнения/А. Б. Васильева, Н. А. Тихонов. -М.: Изд-во МГУ, 1989. -157 с.

- Князев, С. Ю. Применение метода точечных источников поля при численном решении задач на собственные значения для уравнения Гельмгольца/C. Ю. Князев, Е. Е. Щербакова//Известия высших учебных заведений. Электромеханика. -2016. -№ 3. -С. 11-17.

- Малышев, А. Н. Введение в вычислительную линейную алгебру/А. Н. Малышев. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. -229 с.

- Тихонов, А. Н. Уравнения математической физики/А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. -7-е изд. -М.: Наука, 2004. -798 с.

- Функция Грина оператора Лапласа/А. Н. Боголюбов, Н. Т. Левашова, И. Е. Могилевский, Ю. В. Мухтарова, Н. Е. Шапкина. -М.: Физ. фак. МГУ, 2012. -130 с.