Численный состав и структура служащих трубных заводов юга Российской империи в начале XX в

Автор: Акимов Антон Викторович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие России во второй половине XIX - начале XX века

Статья в выпуске: 3 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются численный состав и структура служащих на трубных заводах Российской империи, расположенных на юге страны в начале XX в. Особое внимание в исcледовании уделяется доле служащих от общего числа рабочих на предприятиях, а также доле иностранных служащих на заводах и структуре служащих по образовательному цензу.

Управляющий, служащий, инженер, иностранец, структура, численность, доля, завод, ценз, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14723773

IDR: 14723773 | УДК: 94

Текст научной статьи Численный состав и структура служащих трубных заводов юга Российской империи в начале XX в

Трубная отрасль в России с момента зарождения в 70-е гг. XIX в. и до настоящего времени является одним из наиболее важных металлургических производств, обеспечивающим своей продукцией такие важные направления народного хозяйства, как нефтяная и газовая промышленность, энергетика, машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство и множество других отраслей. С начала строительства крупнейших трубных заводов на юге Российской империи трубное производство характеризовалось достаточно высоким техническим уровнем развития и постоянным совершенствованием продукции. При этом трубная промышленность с 80-х гг. XIX в. и до начала Первой мировой войны совершила настоящий рывок в развитии, перейдя на качественно новый уровень, что было связано как с ростом требований к производимой продукции со стороны потребителей, так и с высоким кадровым потенциалом отрасли.

Одним из важнейших аспектов, влияющим на экономическое и техническое положение предприятий, является наличие квалифицированных рабочих и профессиональных служащих, ведь именно их мастерство и управленческие навыки во многом влияют на производительность труда и общую рентабельность, а значит, на итоговую прибыль предприятия. При этом одним из ключевых вопросов, относящихся в целом к металлургическому комплексу и производству трубной продукции, в частности, в начале XX в., является наличие иностранцев среди инженеров и управленческой верхушки заводов как специалистов, благодаря которым в первую очередь и развивалось производство в рассматриваемый период. Согласно советской историографии, отвечающей однозначно на этот вопрос, металлургические заводы, тесно связанные с западным капиталом, управлялись в большинстве случаев ино- странными руководителями, и техническое управление осуществлялось опять же иностранными инженерами. На наш взгляд, подобное утверждение далеко не в полной мере отвечает действительности. При этом необходимо отметить, что непосредственно тема иностранных управляющих на промышленных предприятиях Российской империи рассматривалась в историографии крайне редко. В большинстве случаев в советской историографии акцент делался на взаимоотношения иностранных управляющих с рабочими на заводах и, особенно – на усиливающуюся борьбу последних за свои права в ходе роста эксплуатации [9; 12; 16; 17]. Новейшей истории России появился ряд исследований, которые непосредственно рассматривают вопрос о положении иностранных управляющих на промышленных предприятиях [3; 4–8; 14; 24]. Причем в данных работах анализируется деятельность отдельных управленцев на различных предприятиях без структурирования общего состава служащих. Поэтому в представленном материале предлагается рассмотреть число и структуру служащих на трубных заводах Российской империи в начале XX в., а также долю среди них иностранных инженеров и управленцев.

Источники по положению иностранных управляющих на трубных заводах Российской империи скудны. Здесь можно выделить в первую очередь статистический материал, а также мемуары и частично периодическую печать. Очень интересным и фактически единственным источником по положению служащих на трубных заводах юга России в начале XX в. являются воспоминая академика, известного металлурга, М. А. Павлова, который на рубеже XIX и XX вв. делал первые шаги в металлургическом производстве. Так, в автобиографии «Воспоминания металлурга» М. А. Павлов рассказывает об учебе и дальнейшей карьере инженера и ученого в сфере производства трубной продукции [15]. Здесь встречаются и описания положения управляющих и слу- жащих на трубных заводах юга Российской империи, их взаимоотношения между собой и с рабочими предприятий. М. А. Павлов рассказывает о руководящем составе и инженерных кадрах на следующих заводах, производивших трубную продукцию: Сулинский, Таганрогский, Днепровский, Никополь-Мариупольский заводы, а также упоминает о некоторых других предприятиях, на которых ему пришлось побывать в рамках научной и преподавательской деятельности, – о Екатеринославском высшем горном училище и Политехническом Университете в Санкт-Петербурге*. Но в данных воспоминаниях основной упор сделан на описании личных отношений, соответственно без анализа структуры служащих и инженеров и эффективности их работы.

Необходимо отметить, что приглашение иностранных специалистов и управляющих далеко не всегда было личной прихотью собственников завода или, тем более, «слепым преклонением перед Западом», как иногда это представлялось в советской историографии. Чаще всего в эпоху модернизации и растущей конкуренции приглашение иностранцев объяснялось необходимостью работы на сложном техническом оборудовании, закупленном за границей, при применении специальных знаний, которыми отечественные специалисты не всегда обладали и соответственно не имели необходимых компетенций. Как отмечает И. В. Шильникова, иностранные технические специалисты в середине – второй половине XIX в. приезжали в Россию для установки оборудования и обучения работы на нем российских инженеров, после чего достаточно часто сами оставались на административных должностях [24] и отвечали за техническое состояние оборудования. Этим и объясняется весьма высокая доля иностранных служащих, инженеров и управляющих на российских трубных предприятиях в 80–90-е гг. XIX в., ведь практически все оборудование для заводов импортировалось из Европы и США, а в капитале предприятий существенную часть занимали иностранные средства [1; 2].

В начале XX в. число иностранных специалистов и управляющих, как в целом на российских предприятиях [16], так и в трубном производстве стало сокращаться. Эта тенденция была связана с ростом качества технического образования в России, увеличением опыта и существовавшей практикой отечественных инженеров на ведущих иностранных предприятиях. Так, упомянутый инженер и ученый М. А. Павлов, ставший впоследствии одним из ведущих специалистов в России в области трубного производства, перед работой на отечественных трубных заводах прошел длительную практику в США и Европе. Таким образом, учитывая тенденции к снижению числа иностранцев на российских трубных заводах в начале XX в., крайне интересно проследить изменение их доли в общем персонале, а также уровень образования замещавших их специалистов и другие качественные характеристики.

* * *

В связи с тем, что наиболее крупные и технически развитые предприятия по производству труб в Российской империи находились на юге страны, ниже предложено рассмотреть статистику по предприятиям, находившимся на территории современной Украины и юга России. Основой данного анализа послужил статистический сборник «Железная промышленность Южной России» [11], который издавался в Харькове в начале XX в. Данное издание охватывает металлургические производства, расположенные на юге Российской империи. В соответствии со значимостью предприятий и имеющимися в распоряжении данными, были выделены две группы заводов, различающиеся по способу производства, видам используемого сырья и готовой продукции: 1) заводы, производившие чугунные трубы (Днепровский, Александровский, Су-линский и Макеевский заводы); 2) заводы, производившие железные трубы (Таганрогский, Никополь-Мариупольский заводы, завод им. Гартмана и Екатеринославский трубопрокатный завод, ст. Горяиново). По данной классификации ниже приведен анализ состава и структуры служащих заводов, производивших чугунные трубы.

Одной из важных характеристик, показывающих эффективность работы завода, является постоянная и невысокая доля управленческого звена от всех рабочих завода. В теории низкая доля служащих на предприятии говорит об эффективном управлении. В табл. 1 представлена доля служащих по отношению к числу рабочих на заводах, производивших чугунные трубы. Как видно из табл. 1, данный показатель существенно отличается как между заводами, так и по отдельным заводам в различные годы. Конечно, на это влияют разные производственные и управленческие издержки, переход права собственности на активы и другие аспекты. Тем не менее, пожалуй, наиболее эффективным предприятием в данном плане являлся Днепровский завод. Стабильно достаточно высокими были управленческие издержки на Александровском заводе, они фактически в 2 раза превышали показатели Днепровского завода. А вот на Сулинском и Макеевском заводах данные издержки только увеличивались, достигнув к 1913–1914 гг. высоких 7–8 %.

Лучшая ситуация в отношении доли служащих от числа общего числа рабочих на заводах наблюдалась на заводах, производивших железные трубы. Вероятно, это объясняется тем, что данные предприятия изначально основывались в соответствии с передовым мировым опытом в металлургическом производстве, а также ориентировались на отрасли потребления с более разнообразными требованиями к продукции и находились в более конкурентной среде. Соответственно издержки на управление были более низкими, а качество управления – на более высоком уровне. Как показано в табл. 2, наименьшая доля служащих наблюдалась на Таганрогском заводе, где она колебалась в районе 3 %. Непостоянным данное значение было по другим предприятиям, что особенно видно на примере Никополь-Мариупольского завода, где доля служащих колебалась от 3,9 % (в 1913 г.) до 14,1 % (в 1909 г.).

Таблица 1

Доля служащих от числа рабочих на заводах, производивших чугунные трубы [11]

|

Завод |

1905 г. |

1906 г. |

1907 г. |

1908 г. |

1909 г. |

1910 г. |

1911 г. |

1912 г. |

1913 г. |

1914 г. |

|

Днепровский |

4,5 |

4,1 |

4,9 |

5,5 |

4,1 |

4,7 |

4,7 |

3,8 |

2,8 |

3,3 |

|

Александровский |

3,0 |

10,0 |

9,0 |

6,5 |

6,2 |

6,2 |

6,0 |

6,3 |

6,2 |

|

|

Сулинский |

2,1 |

2,8 |

2,7 |

5,5 |

6,7 |

6,5 |

6,5 |

6,6 |

8,0 |

8,6 |

|

Макеевский |

3,3 |

11,8 |

4,7 |

4,3 |

4,2 |

4,8 |

4,8 |

7,5 |

8,5 |

7,8 |

Таким образом, доля служащих от общего числа рабочих на заводах, производивших как чугунные, так и железные трубы, могла достаточно сильно колебаться. При этом имелись предприятия, где данный показатель был традиционно низким.

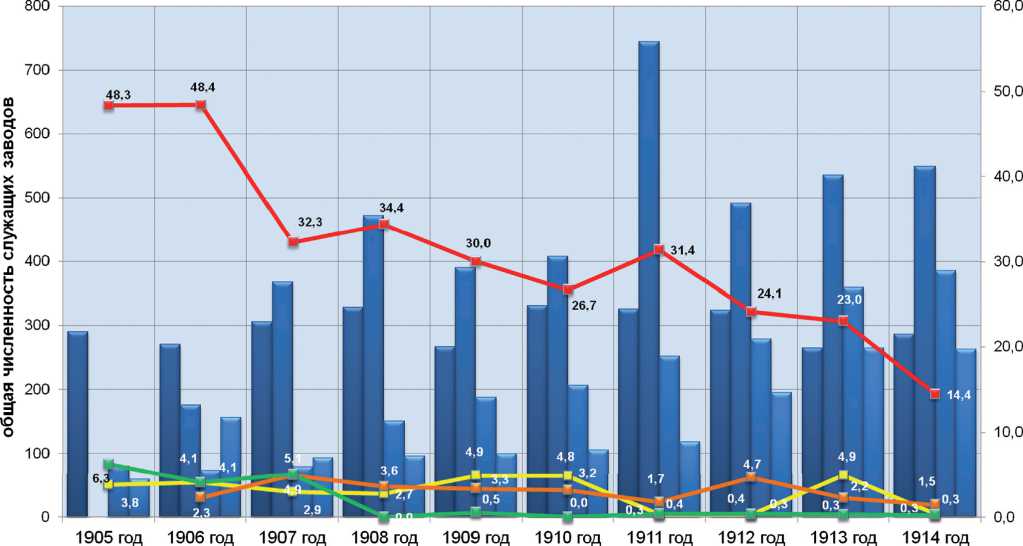

Теперь рассмотрим, какова была структура данных служащих, и сколько среди них была иностранцев. На рис. 1 представлено общее число служащих по заводам, производившим чугунные трубы, а также доля иностранцев от общего числа служащих на заводах. Как видно из рис. 1, на всех заводах, за исключением Макеевского, доля иностранных служащих была весьма незначительной, и в среднем находилась на уровне от 0 до 5 %. Причем ближе к концу периода исследования доля иностранных служащих постепенно снижалась. Значи- тельное снижение доли наблюдалось и на Макеевском заводе, где за 10 лет данный показатель снизился практически в 3,5 раза – с 48,3 до 14,4 %.

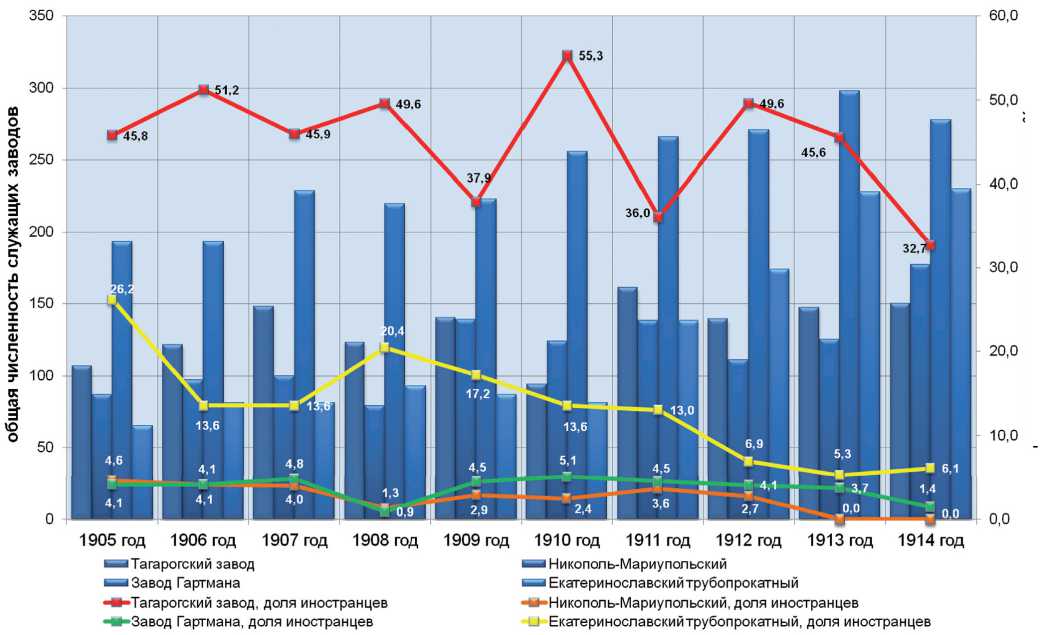

На рис. 2 показаны подобные тенденции по заводам, производившим железные трубы. Здесь также по двум заводам (завод Гартмана и Никополь-Мариупольский) доля иностранных служащих колебалась от 0 до 5 %. На Екатеринославском трубопрокатном заводе за период исследования данная доля снизилась с 26,2 до 6,1 %, т. е. в 4,3 раза. И только на Таганрогском заводе, принадлежавшем бельгийскому и французскому капиталу*, традиционно была высока доля иностранных служащих, которая колебалась в районе 35–45 % с некоторыми отклонениями в отдельные годы. Во время многочисленных посещений Таганрогского

Таблица 2

Доля служащих от общего числа рабочих на заводах, производивших железные трубы [11]

|

Завод |

1905 г. |

1906 г. |

1907 г. |

1908 г. |

1909 г. |

1910 г. |

1911 г. |

1912 г. |

1913 г. |

1914 г. |

|

Таганрогский |

3,5 |

3,8 |

4,5 |

4,0 |

4,4 |

2,8 |

2,8 |

3,2 |

3,0 |

3,0 |

|

Никополь-Мариупольский |

7,8 |

7,1 |

4,8 |

4,0 |

14,1 |

12,7 |

12,7 |

5,5 |

3,9 |

4,4 |

|

Гартмана |

4,7 |

4,6 |

6,8 |

7,0 |

7,4 |

8,0 |

8,0 |

7,3 |

6,8 |

5,9 |

|

Екатеринослав-ский трубопрокатный |

4,6 |

5,3 |

6,5 |

6,1 |

5,6 |

5,1 |

5,1 |

8,0 |

7,9 |

6,7 |

* Учредителями завода были Акционерное металлургическое общество в Угрэ (Бельгия), Французское общество трубопрокатных заводов в Лувроале (Франция) и листопрокатных заводов в Жюпильи (Бельгия). В 1914 г. 72,7 % акций завода принадлежало франко-бельгийским или русским банкам, тесно связанным с французскими.

^■Днепровский ^■Александровский

^аСулинский ^а Макеевский

U Днепровский, доля иностранцев -^Александровский, доля иностранцев

^►Сулинский, доля иностранцев -•-Макеевский, доля иностранцев

Рис. 1.

Доля иностранных служащих на заводах, производивших чугунные трубы [11]

доля иностранцев от всех служащих, % доля иностранцев от всех служащих, %

Рис. 2.

Доля иностранных служащих на заводах, производивших железные трубы [11]

Количество служащих, чел.

Доля иностранцев, %

—*— Средняя численность иностранцев. %

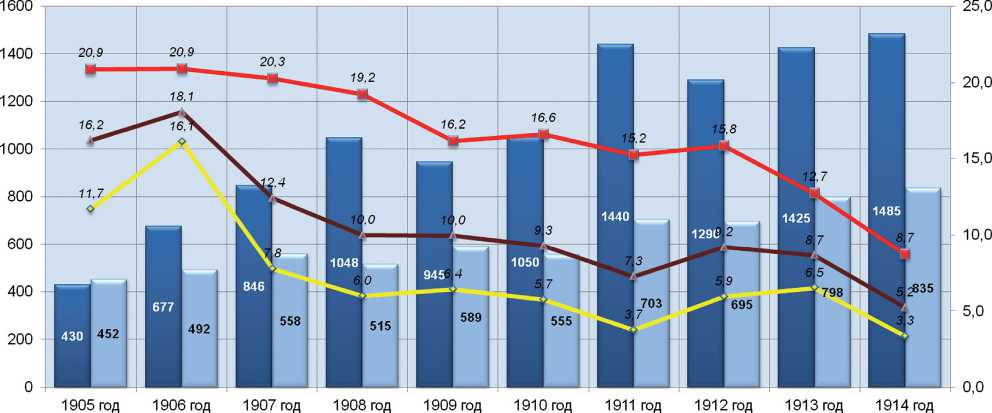

Рис. 3.

Численность служащих на заводах, производивших чугунные и железные трубы, и доля иностранцев от общего числа служащих [11]

завода М. А. Павлов отмечал ряд инженеров, среди которых были как русские, так и иностранцы, которые весьма неплохо разбирались в металлургических процессах. М. А. Павлов вспоминал знаменитого директора и акционера Таганрогского завода бельгийца Нева, а также его соотечественника, заведовавшего производством доменных печей, но, который «ничего не понимал в их конструкции» [15]. По мемуарам М. А. Павлова, «данный управляющий ранее работал в Германии химиком и никакого отношения к доменному производству не имел, а управлял производством посредством ряда доменных мастеров, которые и вели плавку» [15].

Как уже отмечалось, и что подтверждают вышеприведенные данные, с начала XX в. доля иностранных служащих на предприятиях стала уменьшаться. По данным издания «Наемные управляющие в России: опыт бизнес-элиты XIX–XX веков» в 1913 г. среди директоров акционерных компаний иностранцы составляли 15 % , а сре- ди заведующих российскими фабриками и заводами – 8 % [14]. Но средние значения в целом по доле иностранных служащих на российских трубных заводах все же гораздо ниже (рис. 3). Особенно это касается заводов, производивших чугунные трубы, что объясняется простым оборудованием, требующим более низкой квалификации в обслуживании, значительной долей русского капитала и, как следствие, меньшей зависимостью от иностранных партнеров. Как видно из рис. 3, средняя доля иностранцев по всем заводам сократилась за 10 лет (с 1905 по 1914 г.) более чем в 3 раза (с 16,2 до 5,2 %). При этом средняя численность иностранных служащих составила 10,6 %.

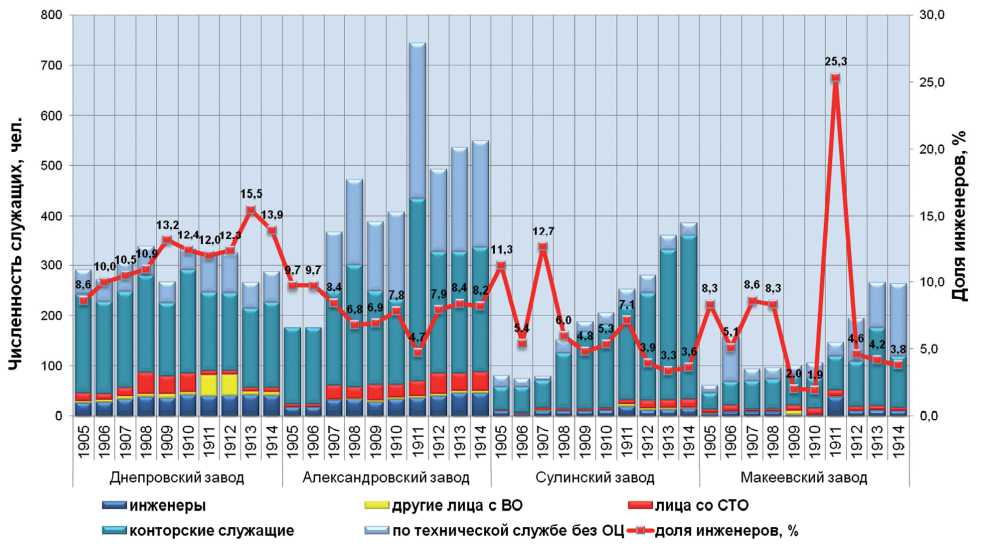

Помимо доли иностранных служащих, важными характеристиками состава управленческого аппарата является распределение между ними лиц по образовательному цензу и должностным обязанностям. На рис. 4 представлены данные по численности служащих разных категорий* на заводах, производивших чугунные трубы. По основной оси на рис. 4 выделено общее число служащих в составе инженеров, конторских служащих, других лиц с высшим образованием (ВО), лиц со среднетехническим образованием (СТО) и лиц по технической службе без образовательного ценза (ОЦ). По вспомогательной оси представлена динамика доли инженеров от общего числа всех служащих завода. В соответствии с представленными данными можно сделать вывод, что число конторских служащих и лиц по технической службе без образовательного ценза увеличивалось на заводах равномерными темпами. Но при этом в отдельные периоды времени увеличивалось либо число лиц просто с высшим образованием или со среднетехническим образованием, либо число инженеров (выделенные области соответствующим цветом представлены на рис. 4). Эти тенденции были весьма неравномерны и, вероятно, объясняются потребностями завода в зависимости от запуска тех или иных объектов инфраструктуры и производства. Безусловно, вопрос соотношения кадрового потенциала предприятия и его технических возможностей крайне интересен и требует дополнительного исследования.

По общей доли инженеров, как наиболее квалифицированного персонала, от общего числа служащих заводов можно сказать, что она колебалась в среднем от 7 до 10 % с некоторыми отклонениями в отдельные периоды. При этом наибольшая доля инженеров приходилась на Днепровский завод, где, как было сказано выше, наблюдалась минимальная из заводов, производивших чугунные трубы, доля служащих и доля иностранных служащих. Таким образом, исходя из статистических данных, Днепровский завод обладал наиболее мощным и эффективным представительством русских инженеров из всех рассматриваемых заводов.

В табл. 3 представлены консолидированные средние данные по числу инженеров за рассматриваемый период и их средневзвешенная доля за период от общего числа служащих, которые еще раз подтверждают лидерство в этом направлении Днепровско-

Примечание: ВО – высшее образование; СТО – среднетехническое образование; ОЦ – образовательный ценз

Рис. 4.

Состав служащих на заводах, производивших чугунные трубы [11]

Таблица 3

Средневзвешенное число инженеров и их доля от общего числа служащих на трубных заводах в 1905–1914 гг.

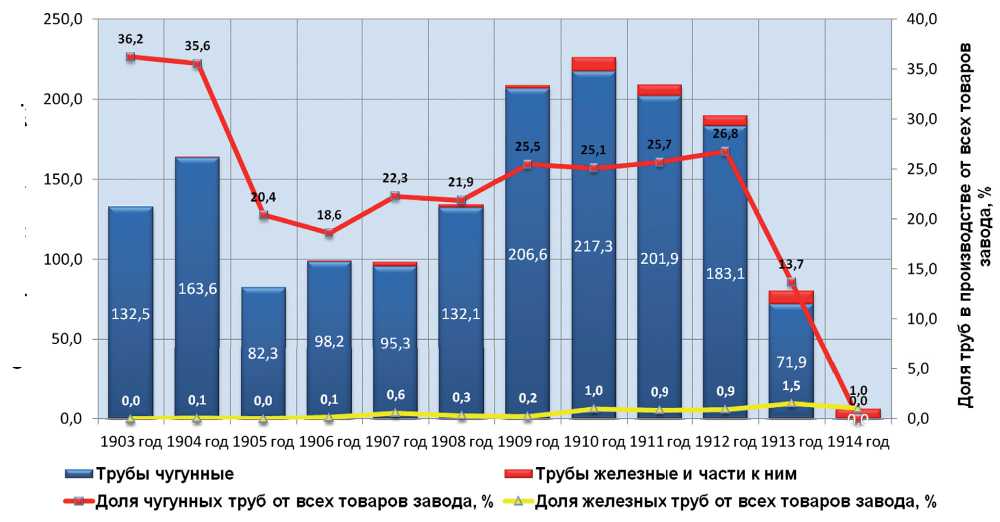

Увеличение числа и доли инженеров от общего числа служащих на Днепровском заводе было связано с переходом завода на другие, более технически сложные, виды производств. Это подтверждают данные рис. 5, из которого следует, что при значительном увеличении объемов производства чугунных труб с 1907 г. (рост на 128 % в 1910 г. по отношению к 1907 г.) их доля в общем объеме выпуска готовых товаров завода находилась примерно на одном уровне – в районе 25 %. Это значит, что наряду с увеличением объема производства чугунных труб Днепровский завод стремительно наращивал производство и других видов продукции, в том числе и железных труб. С 1910 г. на Днепровском заводе объем производства чугунных труб стал снижаться в результате ориентации производства на товар с более высокой маржинальной доходностью (полосовой, сортовой и листовой металл, рельсы и т. д.), а в 1914 г. вовсе прекратился. Смена ориентации производства и потребовала более высокой квалификации инженерного и управляющего персонала завода.

Также эту теорию подтверждают данные рис. 4, где значительная доля увеличения числа лиц с высшим образованием и числа инженеров в 1911–1912 гг. пришлась именно на Днепровский завод. Здесь особенно необходимо отметить, что, несмотря на производство на Днепровском заводе именно чугунных труб, высокий уровень инженеров завода и техническое оснащение позволяло производить и опытные работы по выпуску железных труб с очень высокими техническими характеристиками еще на стадии становления их производства. Например, в 1908 г. на Днепровском заводе под руководством известного инженера Н. Соколовского была выпущена первая опытная партия обсадных труб новой конструкции [13]. Как обозначил директор Днепровского завода инженер Э. А. Сун-грен, труба Соколовского «типа 1908 г. не дала течи и при давлении 30 атм. после того как она, равно и труба типа 1909 г., были подвергнуты под гидравлическим прессом давлению по оси 500 тонн, и что шурупы при давлении воды выше 60 атм. не пропускали воды» [21]. В дальнейшем в резуль-

Объем производства, тыс. пуд.

Рис. 5.

Производство труб на Днепровском заводе и их доля от общего числа произведенных товаров завода [11]

тате теоретических наработок и последующих практических испытаний был создан новый тип обсадных труб и составлен проект крепления нефтяных скважин обсадными трубами.

Однако необходимо учесть, что, согласно воспоминаниям М. А. Павлова, на Днепровском заводе русских по происхождению инженеров практически не было [15]. При этом, как было упомянуто выше, доля иностранных служащих на данном предприятии не превышала 4–5 %, а в некоторые периоды (1911–1912 гг., 1914 г.) приближалась к нулю (один иностранный служащий почти на 300 подданных Российской империи). Как указывает М. А. Павлов, газета «Новое время» однажды поместила заметку, в которой утверждала, что Днепровский завод не принимает русских инженеров [15]. В ответ на это управляющий заводом И. Ясюкович написал письмо в редакцию, в котором утверждал, что на заводе нет ни одного иностранца. Действительно, на заводе иностранных служащих практически не было, но также как и русских – на Днепровском заводе служили инженерами только поляки по происхождению. Как вспоминает М. А. Павлов, на Днепровском заводе до самой Октябрьской революции не было ни одного русского инженера, и этот филиал «Польского царства» на Юге России, как называли завод, служил хорошей школой для инженеров-поляков, которые затем часто работали управляющими на других металлургических заводах России (например, на Краматорском заводе) [15]. На самом деле, согласно официальной статистике иностранных инженеров на Днепровском заводе вообще не было в 1905 и в 1909 гг., в другие же годы их число было минимальным (один человек на 30–40 инженеров, имевших подданство Российской империи), и только в 1910 г. иностранных инженеров было 6 человек (табл. 4).

Из всех заводов, производивших чугунные трубы, следует также выделить Сулин-ский завод, который интересен тем, что в его структуре управления инженеров и других лиц с высшим образованием, а также других категорий служащих, практически отсутствуют иностранцы. Так, из всего периода исследования один инженер и одно лицо с высшим образованием из числа иностранцев наблюдались только в 1907 г. Но

Таблица 4

Структура инженеров на Днепровском заводе по подданству, человек

На заводе все инженеры служили по приглашению и могли быть уволены в любое время [15]. Это еще раз подтверждает факт, что русские инженеры, в отличие от иностранных, часто работали без контракта. Единственным, кто служил по контракту был непосредственно Павлов, который должен был отработать за четыре года вложенные в него средства. Минимальной доли иностранных служащих на Сулинском заводе способствовала структура капитала, представленного российскими собственниками, а также ряд случившихся неприятных инцидентов, связанных с иностранными служащими. Так, например, директор доменного производства немец Зиммерсбах использовал различные уловки в своей ра- боте для прикрытия недостатков в работе печей и качестве получаемого чугуна. Но все же ему пришлось в итоге покинуть завод со стыдом, проработав на нем около года [11].

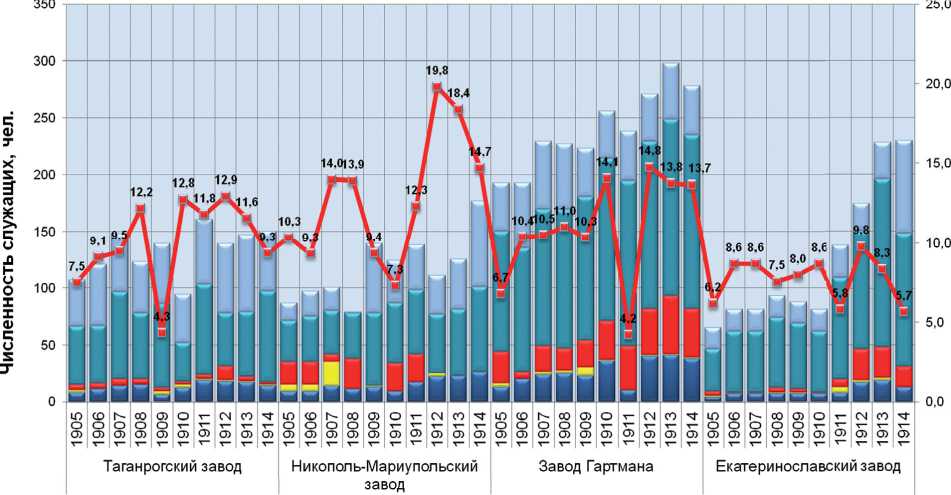

По аналогии рассмотрим состав и структуру служащих по образовательному цензу на заводах, производивших железные трубы. На рис. 6 представлены данные по числу служащих и их распределению в зависимости от уровня образования. Как и в случае с заводами, произодившими чугунные трубы, здесь количество конторских служащих и лиц без образовательного ценза увеличивалось достаточно равномерно. При этом явно заметно преобладание лиц со среднетехническим образованием над лицами с высшим образованием по отдельным заводам (в основном Никополь-Мариупольский, за исключением 1907 г., и завод Гартмана), а также дотаточно большое число инженеров по отношению к лицам с высшим и среднетехническим образованием на Таганрогском заводе.

При этом доля инженеров от числа всех служащих заводов в среднем на 2 % была выше, чем у заводов, производивших чугунные трубы, что легко объяснимо более сложными техническими характеристиками товара. Динамика доли инженеров не всегда была постоянна, и в большей степени зависела от рыночной конъюнктуры. Как также видно из рис. 6, среднее наибольшее число инженеров за период исследования в количественном выражении приходилось на завод Гартмана, что вполне объяснимо сложностью выпускаемой на нем машиностроительной продукции. Средневзвешенная доля ин-

Доля инженеров, %

^нинженеры i— 'другие лица с ВО телица со СТО

।—'конторские служащие G^no технической службе без ОЦ-*-дол я инженеров, %

Примечание: ВО – высшее образование; СТО – среднетехническое образование; ОЦ – образовательный ценз

Рис. 6.

Состав служащих на заводах, производивших железные трубы [15]

женеров на заводе Гартмана также была одна из самых высоких – 11,2 %, немного уступая Никополь-Мариупольскому заводу (13,0 %), практически полностью специализировавшемуся на трубной продукции. Отдельно необходимо сказать, что Никополь-Мариупольский завод ориентировался в производстве труб именно на нефтяную промышленность, которая во многом определяла все более растущие требования к техническим характеристикам продукции. В связи с этим на Никополь-Мариупольском заводе в начале XX в. активно разрабатывались новые виды продукции, для чего соответственно и требовались квалифицированные инженеры. Например, предприятие изготавливало новые виды труб по заказу технической комиссии Съезда нефтепромышленников России [25].

К началу Первой мировой войны Никополь-Мариупольский завод стал одним из лидеров трубной отрасли Российской империи. Так, инженер И. А. Дробный сообщал в 1917 г. в нефтяную секцию, что Никополь-Мариупольский завод – самый большой из трубопрокатных заводов России, который может покрыть почти всю потребность в трубах практически при полном сортаменте выпускаемых диаметров [24]. Незначительно от Никополь-Мариупольского завода и завода Гартмана по средневзвешенной доли инженеров отставал Таганрогский завод (10,1 %) и чуть больше – Екатеринославский трубопрокатный (7,6 %). При этом на Таганрогском заводе среди всех инженеров доля иностранцев составляла 40,3 %, а на Екатеринославском трубопрокатном – 16,7 %, в то время как на Никополь-Мариупольском заводе данный показатель составлял всего 7,8 %.

Интересным представляется факт появления первого русского инженера на Никополь-Мариупольском заводе, изложенный М. А. Павловым в своих воспоминаниях. Данное обстоятельство произошло при договоренности Л. П. Василевского, управляющего Никополь-Мариупольским заводом, с Э. А. Сунгреном, управляющим Юрьевским заводом, о взаимном принятии на свои заводы соответственно инженера

Жданова, зятя Сунгрена, и сына Василевского, окончившего электротехническое училище [15]. Данный своеобразный обмен произошел в целях решения неудобного вопроса о работе и подчиненности в рамках одного предприятия близких родственников. Вслед за Ждановым на Никополь-Мариупольском заводе стали появляться и другие русские инженеры.

Таким образом, можно констатировать, что на большинстве трубных заводов Российской империи в начале XX в. доля иностранных служащих и инженеров была сравнительно невелика от общего числа сотрудников. При этом в некоторые годы и на отдельных заводах иностранные служащие отсутствовали вовсе при высокой доле инженеров от общего числа служащих на заводах. Безусловными лидерами по доли иностранцев в управлении, конечно, были Макеевский и Таганрогский заводы, где находилось до 50 % иностранных служащих. Очевидно, что на всех заводах данный по- казатель постепенно снижался. Особенно необходимо отметить тот факт, что среди общего числа служащих большинство иностранцев приходилось именно на инженеров, что говорит о необходимости привлечения иностранцев в условиях отсутствия высококвалифицированных кадров среди российских подданных. Также важным представляется то обстоятельство, что число наиболее образованных служащих росло пропорционально численности рабочих на заводах, а наибольшая доля служащих с высоким образовательным цензом приходилась именно на заводы, производившие сложную продукцию для нефтяной промышленности. Все это говорит о высоком кадровом потенциале отечественной трубной продукции в начале XX в. и возможности в условиях тесного сотрудничества с потребляющими отраслями постепенного обеспечения производства трубной продукции отечественными высококвалифицированными специалистами.

Список литературы Численный состав и структура служащих трубных заводов юга Российской империи в начале XX в

- Акимов А. В. Зарождение и формирование российского трубного производства в к. XIX -нач. XX вв./А. В. Акимов//Исторические науки. -2012. -№ 1 (49).

- Акимов А. В. Трубное производство в России на рубеже XIX-XX вв./А. В. Акимов//Историко-экономические исследования. -2011. -№ 2.

- Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII -начало ХХ в.)/Е. В. Алексеева. -М., 2007.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр./Н. М. Арсентьев. -Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1998. -604 с.

- Арсентьев Н. М. Правовое положение рабочих Замосковного горного округа конца XVIII-первой половины XIX века в ретроспективе модернизационной парадигмы России/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2013. -№ 2. -С. 8-17.

- Арсентьев Н. М. Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций/Н. М. Арсентьев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 18-21.

- Арсентьев Н. М. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития/Н. М. Арсентьев, А. А. Макушев//Экономическая история. -2010. -№ 1. -С. 58-75.

- Арсентьев Н. М. Российские предприниматели Мальцовы: моногр./Н. М. Арсентьев, A. M. Макушев. -Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. -268 с.

- Бакулев В. Д. Черная металлургия юга России/В. Д. Бакулев. -М., 1953.

- Гливиц И. П. Железная промышленность России: экон.-стат. очерк/И. П. Гливиц. -СПб., 1911.

- Железная промышленность Южной России. -Харьков: тип. Б. Бенгис, 1901-1916.

- Иванов Л. М. Изучение истории пролетариата России -важнейшая задача советских историков/Л. М. Иванов//Советская историческая наука от XX к XXI съезду КПСС. -М., 1962. Ч. 1.

- Матвейчук А. А. Первые инженеры -нефтяники России: ист. очерки/А. а. Матвейчук. -М.: Интердиалект+, 2002.

- Наемные управляющие в России: опыт бизнес-элиты XIX-XX веков/сост.: Ю. Петров, Е. Савинова. М., 2007.

- Павлов М. А. Воспоминания металлурга/М. А. Павлов. -Киров, 1992.

- Пажитнов К. А. Положение рабочего класса в России/К. А. Пажитнов. -Путь к знанию, Л., 1924-1925. -Т. 1-2.

- Панкратова А. М. Проблемы изучения истории рабочего класса в России/А. М. Панкратова//Тр. первой Всесоюз. конф. историков-марксистов. -М., 1930. -Т. 1.

- Развитие металлургии в Украинской ССР/. -Киев: Наук. думка, 1980.

- Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России: сост. по офиц. данным. -Пг.: Горный учен. ком., 1888-1918.

- Российский государственный исторический архив. -Ф. 32. -Оп. 1. -Д. 312.

- Соколовский Н. Буровые трубы вообще и трубы новой системы, крепление и самотампонаж ими глубоких скважин/Н. Соколовский. -Варшава, 1900

- Статистический ежегодник за 1912 г./под ред. В. И. Шараго; Совет съездов представителей промышленности и торговли. -СПб., 1912-1914 гг.

- Статистический ежегодник за 1913 г./под ред. В. И. Шараго; Совет съездов представителей промышленности и торговли. -СПб., 1912-1914 гг.

- Труды XXV-го очередного Съезда нефтепромышленников в г. Баку. Т. 2. Отчеты, доклады, записки и проч. материалы. -Баку, 1908.

- Шильникова И. В. Иностранные специалисты на предприятиях России: условия найма в конце XIX -начале ХХ вв/И. В. Шильникова//Историко-экон. исслед. -2009. -Т. 10. -№ 2.